Одной из наиболее серьезных и опасных патологий зрительной системы является атрофия радужной оболочки глаза. Офтальмологами это заболевание называется эссенциальной мезодермальной прогрессирующей дистрофией радужки. О том, что представляет данный недуг и как он лечится, мы и расскажем в данной статье.

В этой статье

- Первые заметные симптомы

- Почему возникает атрофия радужки глаза?

- Кто больше подвержен атрофии радужки?

- Почему параллельно развивается глаукома?

- Методы консервативного лечения

- В каких случаях необходима операция?

- Виды оперативных вмешательств

Развитию атрофии радужки, как правило, ничего не предшествует. Говоря простым языком, болезнь может возникнуть из ниоткуда. Прогрессировать она начинает без каких-либо симптомов и признаков воспаления, а потому большинство людей не догадывается о том, что в строении их глазного яблока происходят какие-либо изменения. До проявления начальных признаков заболевания больной способен лишь заметить неприятные ощущения в глазах или головные боли.

Кроме того, даже при наличии ярко-выраженных изменений роговицы, острота зрения продолжает оставаться высокой. В большинстве случаев именно это и является основной причиной, по которой многие пациенты не торопятся обращаться к врачу-офтальмологу.

Первые заметные симптомы

Долгое время атрофия радужки глаза протекает незаметно для больного, симптомы болезни все же дают о себе знать, но спустя определенное время. Первое, на что стоит обратить внимание — это изменение естественного цвета радужки и деформация зрачка. При проведении биомикроскопического исследования на данном этапе специалисты уже могут обнаружить усиление сосудистой сетки лимбального рисунка, увеличение венозных стволов и петехиальных кровоизлияний, которые, по своей природе, хоть и являются незначительными, но провоцируют появление специфических точек — петехий. Кроме того, на задней поверхности роговицы могут появляться небольшие по размеру пигментированные отложения сероватого цвета. Нарушается проницаемость роговичного эндотелия — пласта клеток, покрывающих собой кровеносные сосуды, а мышцы глаза утрачивают первоначальную форму.

В дальнейшем начинает снижаться чувствительность роговицы, а изменения окраски радужки становятся более заметными. В некоторых случаях цвет меняется по направлению от лимба к зрачку. Это свидетельствует о поражении стромы радужки. Следующим этапом развития болезни является переход изменений на задний слой радужной оболочки. Зрачок принимает сначала грушевидную форму, а затем становится похож на эллипс. Вместе с этим происходит выворот заднего пигментного листа, который иногда принимают за новообразование. В той области, в сторону которой становится «перетянут» зрачок, врач-офтальмолог может обнаружить образование синехий — сращение тканей, находящихся вблизи друг от друга. В некоторых случаях это может быть и локальный фиброз — разрастание соединительных тканей, который зачастую довольно сложно отличить от опухоли.

Одним из последних этапов проявления симптомов становится обнажение сосудов радужки. Если ее атрофия не была выявлена на более ранних стадиях, то к этому моменту радужная оболочка глаза уже может иметь множество отверстий, пускай и незаметных человеку. В самых крайний случаях при поздней диагностике она может быть настолько изменена, что визуально напоминает узкую кайму, проходящую вдоль зрачка. На этой стадии начинаются и проблемы со зрением, самой распространенной среди которых является диплопия, проще говоря, раздвоение изображения. Основная опасность атрофии заключается в том, что она нередко провоцирует развитие глаукомы, которая может быть как открытоугольной, так и закрытоугольной.

По мнению врачей-офтальмологов, вторая форма наиболее опасна, так она влечет за собой стремительное снижение зрения и гораздо хуже поддается медикаментозному лечению.

Почему возникает атрофия радужки глаза?

Говорить о причинах, по которым возникает атрофия радужки глаза довольно сложно. Патогенез данной болезни до конца не изучен специалистами. Основные предположения заключаются в нарушении развития мезодермы, окружающей собой глазное яблоко. Немаловажную роль играет и наследственный фактор. Если в роду, диагноз «атрофия радужной оболочки» имел место быть, то вполне вероятно, что заболевание даст о себе знать снова, возможно даже спустя несколько поколений. Кроме того, по мнению исследователей данной патологии, в группу риска входят люди:

- страдающие нейротрофическими нарушениями;

- предрасположенные к аллергическим реакциям;

- склонные к нарушению белкового обмена.

Помимо этого, некоторые специалисты считают, что немаловажную роль в развитии заболевания играет склероз, а также перерождение сосудов радужки. Другие же специалисты считают, что поражение сосудистой области является не причиной болезни, а ее следствием.

Причины рубеоза радужки

Этиология заболевания до конца не изучена. Активацию процесса неоваскуляризации провоцирует ряд внутренних и внешних факторов. Основные причины развития рубеоза включают:

- Метаболические расстройства

. Рубеоз зачастую возникает вторично на фоне диабетической ретинопатии у больных с декомпенсированной формой сахарного диабета. - Окклюзия вен сетчатки

. Тромбоз центральной вены внутренней оболочки глаза приводят к ишемии, что усиливает пролиферацию сосудов. - Отслойка сетчатой оболочки

. В норме внутренняя оболочка глазного яблока обеспечивает трофику радужки. Отслойка сетчатки или ее дегенеративно-дистрофические изменения лежат в основе региональной гипоксии, которая провоцирует ангиогенез. - Патология глазничной артерии

. Поражение сосудов, питающих глазное яблоко, в результате длительного течения атеросклероза или артериита ведет к усилению ангиогенеза, возникновению рубеоза радужки и неоваскуляризации роговицы.

Кто больше подвержен атрофии радужки?

Чаще других атрофии радужной оболочки глаза подвержены женщины. Причем, патология не относится к категории возрастных, как, например, катаракта или глаукома. Довольно часто она обнаруживается при обследовании женщин, возраст которых не превышает 30-35 лет. Также специалистами было замечено, что поражение зрительных органов может возникать у нескольких членов семьи одновременно.

Кроме того, исследования ученых позволили выявить случаи развития атрофии радужки по принципу антиципации. Проще говоря, если болезнь носит наследственный характер, то у представителей каждого последующего поколения заболевание будет проявляться в более раннем возрасте. Например, есть бабушке диагноз был поставлен в 45 лет, ее дочери — в 25, то у внука или внучки атрофия может начать развиваться еще в дошкольном возрасте.

Почему параллельно развивается глаукома?

Как мы уже писали ранее, атрофия глаза зачастую приводит к развитию глаукомы — опасного офтальмологического заболевания, заключающегося в повышении внутриглазного давления и являющегося одной из основных причин полной слепоты. Почему же на фоне атрофии радужной оболочки возникает данная патология? Врачи-офтальмологи объясняют эту закономерность следующим образом — образование синехий и разрастание фиброзной ткани провоцируют собой затруднение оттока внутриглазной жидкости. Давление внутри глаза начинает повышаться тогда, когда фиброзная ткань закрывает собой радужку наполовину.

Кроме того, помимо нарушения оттока внутриглазной жидкости происходит и уменьшение ее последующего выделения. Специалисты объясняют это дистрофическими процессами, происходящими в цилиарном теле — части сосудистой оболочки глазного яблока, обеспечивающий нормальную работу хрусталика и процессов аккомодации.

Причины возникновения патологии

Факторами, вызывающими рубеоз радужки принято считать заболевания, которые влекут за собой ишемию или недостаточное кровоснабжение тканей глаза. Особенно часто причинами возникновения неоваскуляризации становятся: сахарный диабет, осложненный диабетической ретинопатией, тромбоз вен сетчатки, а также обширная, длительно существующая отслойка сетчатки. Нередко, к развитию рубеоза приводят и системные заболевания, к примеру, нарушения кровотока в глазничной артерии, которая питает глазное яблоко, такие, как атеросклероз.

Указанные заболевания ведут к тому, что основная часть сетчатки глаза, отчасти покрывающая заднюю поверхность радужки, остается в состоянии продолжительной ишемии. Состояние ишемии становится причиной выделения клетками сетчатой оболочки активных веществ, одним из которых является, так называемый VEGF — эндотелиальный фактор роста сосудов. Подобный механизм универсален для нашего организма, для спасения тканей от гипоксии. Однако, в данной ситуации он представляет собой серьезную угрозу.

И дело вот в чем, стенки новообразованных сосудов радужки весьма тонкие и хрупкие, при любом случае, они легко разрываются, с возникновением кровотечения. Кровотечение приводит к скоплению крови в передней камере глаза — так называемой, гифеме. Кроме того, новообразованные сосуды имеют способность прорастать в область угла передней камеры, туда, где быть их не должно. В результате, развивается еще одно грозное осложнение – вторичная глаукома, которую вызывает блокада пути оттока внутриглазной жидкости. Данная форма глаукомы имеет очень тяжелое течение, как правило, быстро прогрессирует и зачастую не дает желаемых результатов в ответ на стандартную терапию.

Методы консервативного лечения

Одним из наиболее важным шагов в лечении атрофии радужной оболочки является снижение внутриглазного давления. В таких случаях врачи-офтальмологи назначают пациентам антиглаукоматозные лекарственные препараты, способствующие ускорению оттока внутриглазной жидкости. Для достижения большего эффекта также могут назначаться препараты, которые нормализуют обмен веществ и улучшают микроциркуляцию в тканях глазного яблока. Подбор медикаментов — не самая легкая задача, так как перед этим специалисту необходимо будет провести тщательный осмотр пациента, а также учесть множество факторов, включая наличие хронических заболеваний. Назначенные лечащим врачом препараты необходимо использовать в четком соответствии с инструкцией и ни в коем случае не прекращать прием преждевременно.

Чаще всего офтальмологами назначаются следующие лекарственные средства, способствующие ускорению оттока внутриглазной жидкости:

- Пилокарпин;

- Латанопрост;

- Глаукон;

- Эпифрин;

- Траватан.

Кроме того, сегодня существуют и комбинированные препараты, в состав которых входит одновременно несколько компонентов, имеющих различное действие. Благодаря их свойствам возможно заменить два и даже три лекарственных средства одним, что не только удобно в использовании, но и весьма выгодно для пациента в финансовом плане. Это такие препараты, как:

- Фотил;

- Азарга;

- Косопт;

- Проксофелин;

- Нормаглуон.

В зависимости от степени развития патологии врачом-офтальмологом могут быть назначены и другие средства, но все это решается индивидуально и только после тщательно проведенного обследования и сбора анамнеза конкретного пациента.

Лечение неоваскуляризации (рубеоза) радужки

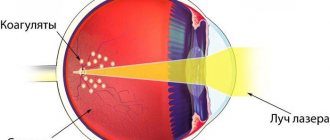

Для успешного лечения рубеоза радужки необходимо проводить корректное адекватное лечение основного заболевания, провоцирующего развитие неоваскуляризации. При выявлении рубеоза радужки или участков ишемии сетчатки при диабетической ретинопатии необходимо как можно раньше пройти курс панретинальной лазеркоагуляции сетчатки. Для этого лазером в области ишемизированных участков сетчатки производят небольшие ожоги до 1200-1500 ед., чтобы убрать данные участки из обмена веществ и не стимулировать выработку VEGF и роста новых сосудов.

При выявлении тромбоза вен сетчатки обязательно следует контролировать состояние самой сетчатки и при необходимости вовремя произвести лазерокоагуляцию.

Современным направлением в лечении рубеоза является анти-VEGF терапия. При данной методике в полость глаза с помощью шприца вводится препарат, который блокирует действие фактора роста новообразованных сосудов. Эти препараты получают с помощью генной инженерии; они оказывают достаточно выраженный эффект, однако действие их непродолжительно, поэтому необходимы повторные курсы терапии.

При развитии глаукомы на фоне рубеоза в начальных стадиях заболевания внутриглазное давление снижается с помощью глазных капель. Однако достаточно часто, это не приносит желаемого результата и пациенту рекомендуется хирургическая коррекция.

Виды оперативных вмешательств

Как правило, при атрофии оперативное лечение направлено, в первую очередь, на нормализацию оттока внутриглазной жидкости.

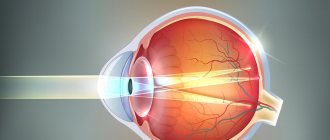

Такие операции могут проводиться как с помощью микрохирургического вмешательства, так и с помощью лазерной коррекции зрения. Последний вариант ввиду своей малоинвазивности и короткого реабилитационного периода является наиболее предпочтительным для большинства пациентов. Если пациенту был поставлен диагноз «атрофия радужки», то наиболее эффективным способом решения проблемы является проведение фистулизирующих операций, во время которых офтальмохирургам удается сформировать новый путь оттока жидкости, не повредив при этом мышцы больного глаза. В том случае, если у пациента большой хрусталик, или кроме атрофии радужки развилась катаракта, как нередко бывает у пожилых пациентов, то врачом может быть рекомендовано проведение факоэмульсификации — процедуры, при которой воздействие на радужную оболочку глаза оказывается методом ультразвука.