АНАЛИЗАТОРЫ

АНАЛИЗАТОРЫ

— образования центральной и периферической нервной системы, осуществляющие восприятие и анализ информации о явлениях, происходящих как в окружающей организм среде, так и внутри самого организма. Термин введен в физиологическую науку И. П. Павловым. Учение об анализаторах пришло на смену идеализму и агностицизму, господствовавшим в физиологии органов чувств. Первоначально физиология органов чувств развивалась как ветвь соответствующих разделов физики (оптики и акустики) и благодаря усилиям Р. Декарта, Г. Гельмгольца и другим накопила многие факты, характеризующие физические свойства органов зрения и слуха.

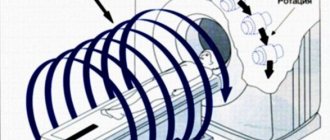

Учение Павлова об анализаторах заложило основы естественнонаучного материалистического понимания природы и механизмов ощущений, процессов обучения и поведения. В соответствии с классификацией Павлова все анализаторы делятся на две группы: внешние и внутренние. ализаторыАн, осуществляющие анализ и синтез явлений окружающей среды, именуются внешними, или экстероцептивными (см. Экстероцепция). К ним относятся зрительный, слуховой, обонятельный, тактильный и другие. Анализаторы, осуществляющие анализ явлений, происходящих внутри организма, именуются внутренними, или интероцептивными (см. Интероцепция). Они дают информацию о состоянии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, легких и других внутренних органов. Одним из основных внутренних анализаторов является двигательный анализатор (см.). Он информирует мозг о состоянии мышечно-суставного аппарата. Его рецепторы (см. Проприоцепторы) имеют сложное строение и размещены в мышцах, сухожилиях и суставах. О том, что мышечная система является не только исполнительным моторным аппаратом, но и своеобразным органом чувств, было известно еще в начале 19 веке. Об этом с полной определенностью писал Белл (С. Bell, 1826) в книге «Нейромоторное кольцо». Впоследствии И. М. Сеченов (1863) показал, что «темному мышечному чувству» принадлежит важная роль в механизмах регуляции движений. Промежуточное положение между внешними и внутренними анализаторами занимает вестибулярный анализатор. Он находится внутри организма (внутреннее ухо), но возбуждается внешними факторами (ускорение и замедление вращательных и прямолинейных движений).

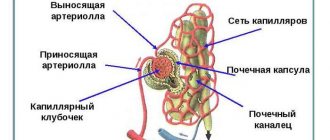

Каждый анализатор состоит из периферического (рецепторного) отдела, проводниковой части и коркового отдела. Периферический отдел анализатора представляет собой специализированные нервные окончания — рецепторы (см.), преобразующие определенные виды энергии (световую, звуковую, тепловую) в процесс нервного возбуждения. Благодаря специализации рецепторов осуществляется первый анализ внешних раздражителей — разложение целого на части, различение характера и качества сигналов. При этом все виды внешней энергии (свет, звук, тепло и холод, химические и механические воздействия и др.), трансформируясь в нервный процесс, поступают в мозг в виде однородных сигналов. Однако, несмотря на это, мозг точно дифференцирует информационное значение этих сигналов. Экспериментальные данные Эдриана (Е. D. Adrian, 1931), Гранита (R. Granit, 1957), Раштона (W. A. H. Rushton, 1961), Барлоу (Н. В. Barlow, 1961), Хартлайна (H. Hartline, 1961) и другие позволяют заключить, что это обусловливается тем, что сигналы, возникающие в рецепторной части анализатора, подвергаются кодированию. Существенное значение в механизмах кодирования информации приобретает частота и число импульсов, распространяющихся по афферентным нервам. Поскольку в каждом малом отрезке времени нерв то передает, то не передает импульсы, допускается, что передача информации осуществляется по двоичному коду (импульс—пауза). Буллок (Т. H. Bullock, 1969) считает, что, помимо импульсно-кодовой связи, передача информации между нейронами осуществляется и по неимпульсному типу, то есть благодаря специфическим электротоническим связям. Однако в системе анализатороа импульсно-кодовый тип передачи информации является основным.

В механизмах декодирования информации существенное значение приобретают особенности организации и функционирования проводниковых частей анализаторов и их корковых проекций. Проводниковая часть анализатора представлена не только различными ядрами таламуса и их проекциями к соответствующим областям коры мозга, но и такими образованиями, как ретикулярная формация [Моруцци, Мегун (G. Moruzzi, H. W. Magoun), 1949], структуры лимбической системы [Наута (V. Nauta), 1963] и мозжечок [Снайдер (R. S. Snider), 1950]. Наличие этих связей и функциональные особенности ретикулярной формации и мозжечка позволяют отнести их к структурным элементам внешних и внутренних анализаторов.

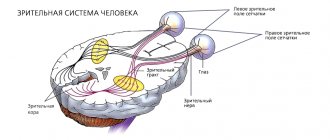

Тонкими электрофизиологическими исследованиями [Амассян (V. Amassian), 1950; Маунткасл (V. В. Моuntcastle), 1964; Р. А. Дуринян, 1965, и другие] установлено, что принцип экстенсивной (расширяющейся) проекции афферентных систем по мере их восхождения к высшим структурам мозга является общим для всех уровней центральной нервной системы. Наиболее ярко это выражено в таламо-кортикальных проекциях. Установлено, что афферентный сигнал, пришедший даже по одному волокну, передается множеству нейронов в специфических, ассоциативных и неспецифических ядрах таламуса, а они в свою очередь переключают каждый импульс на еще большее количество корковых нейронов. В коре головного мозга, где происходит высший анализ и синтез поступившей информации, каждый анализатор имеет определенную локализацию. Так, зрительный анализатор расположен преимущественно в затылочной области, двигательный — в теменной, слуховой — в височной области коры больших полушарий и так далее. Работы Эдриана, Вулси (С. N. Woolsey, 1943), Пенфилда (W. Penfield, 1954) и другие позволили установить, что некоторые анализаторы имеют несколько проекционных областей, расположенных в различных частях коры головного мозга, и что можно говорить о двойственном представительстве в коре головного мозга по крайней мере соматического, слухового, зрительного и висцерального анализатора.

В корковых отделах анализаторов имеются нейроны, реагирующие только на одно сенсорное раздражение. Это, как правило, специфические проекционные нейроны. Рядом с ними находятся песпецифические нервные клетки, реагирующие на различные сенсорные раздражители, то есть обладающие мультисенсорной конвергенцией (см. Кора головного мозга). Таких нейронов особенно много в ассоциативной области коры головного мозга. Благодаря конвергенции возбуждений на корковом нейроне возможно взаимодействие между многими анализаторами. На основе анализа сигналов, поступающих в мозг от внешних и внутренних рецепторов, осуществляется афферентный синтез (см.) адекватной информации с последующим формированием программы поведения, аппарата оценки результатов действия (см. Акцептор результатов действия).

Исследованиями последних лет показано, что деятельность анализаторов не исчерпывается только анализом внешней и внутренней информации, а включает и обратное влияние высших отделов на рецепторную и проводниковую части анализаторов. Чувствительность рецепторов (воспринимающей части анализаторов), а также функциональное состояние передаточных реле (проводниковая часть анализаторов) определяются нисходящими влияниями коры головного мозга, что позволяет организму из многих раздражителей активно отбирать наиболее адекватную в данный момент сенсорную информацию. Это выражается всматриванием, прислушиванием животного и так далее, что физиологически объясняется в первом случае снижением порога к зрительным раздражителям, а во втором — к слуховым раздражителям. Для изучения анализаторов применяются метод условных рефлексов, электрофизиологические и морфологические методы.

Библиография:

Буллок Т. X. Язык нервных клеток, в кн.: Системная организация физиол. функций, под ред. В. В. Парина, с. 11, М., 1969; Гранит Р. Электрофизиологическое исследование рецепции, пер. с англ., М., 1957, библиогр.; Гусельников В. И. Электрофизиологическое исследование анализаторных систем в филогенезе позвоночных, М., 1965, библиогр.; Дуринян Р. А. Центральная структура афферентных систем, Л., 1965, библиогр.; Маунткасл В. Некоторые функциональные свойства соматической афферентной системы, в кн.: Теория связи в сенсорных системах, пер. с англ., под ред. Г. Д. Смирнова, с. 185, М., 1964, библиогр.; Могендович М. Р. и Темкин И. Б. Анализаторы и внутренние органы, М., 1971, библиогр.; Павлов И. П. Полное собрание трудов, т. 3, кн. 1 — 2, М.—Л., 1951.

Л. С. Гамбарян.

Физиологические характеристики анализаторов человека

Физиологические характеристики анализаторов человека — способность органов человека выделять и воспринимать информацию. Рассмотрим основные физиологические характеристики анализаторов человека:

Абсолютный порог чувствительности (нижний и верхний) минимальная и максимальная соответственно величина раздражителя, способное вызывать ощущение (во втором случае – болевое).

Диапазон чувствительности к интенсивности – включает все переходные значения раздражителя от абсолютного нижнего порога чувствительности до верхнего.

Дифференциальная (различительная) чувствительность – минимальное изменение интенсивности раздражителя, ощущаемое человеком.

Характеристики основных анализаторов человека приведены в табл.5.

Таблица 5

Физиологические характеристики анализаторов человека

| Анализатор | Абсолютный минимальный порог | |

| Единицы измерения | Приблизительное значение | |

| Зрительный | люкс | 4 10-9…10-3 (в зависимости от адаптации) |

| Слуховой | Па | 2 10-5 (на частоте 1000 Гц) |

| Осязательный (Тактильный) | мг/м2 | 3 … 300 |

| Вкусовой | мг/л | 10 … 104 (в зависимости от вещества) |

| Обонятельный | мг/л | 0,001 … 1 (в зависимости от вещества) |

| Кинестетический | Ньютон | Без пороговое ощущение |

| Вестибулярный | м/с2 | 0,1 … 0,12 |

На основе психофизиологических исследований установлено, что величина дифференциальной чувствительности зависит от абсолютной величины раздражителя.

Важной физиологической характеристикой является время реакции органов чувств. Время реакции – это промежуток между началом воздействия раздражителя на рецепторы и поступлением сигнала в мозг. Органы чувств имеют различное время реагирования эти величины приведены в табл.6.

Таблица 6

Время реакции органов чувств человека

| Вид анализатора | Время реакции, сек |

| Осязательный | 0,09 – 0,22 |

| Слуховой | 0,12 – 0,18 |

| Зрительный | 0,15 – 0,22 |

| Обонятельный | 0,31 – 0,39 |

| Температурный | 0,28 – 1,60 |

| Болевой | 0,40 |

| Вестибулярный | 0,13 – 0,83 |

Передача нервного импульса о раздражителе в анализирующий блок ЦНС или периферическую нервную систему происходит со скоростью 130 м/с. При этом различные анализаторы имеют неодинаковую пропускную способность информации, приведенную в табл.7.

Таблица 7.

Характеристика пропускной способности органов чувств

| Воспринимаемый сигнал | Характеристика | Максимальная скорость передачи, Бит/с |

| Зрительный | Длина линии | 3,25 |

| Цвет | 3,1 | |

| Яркость | 3,3 | |

| Слуховой | Громкость | 2,3 |

| Высота тона | 2,5 | |

| Вкусовой | Соленость | 1,3 |

| Обонятельный | Интенсивность | 1,53 |

| Тактильный | Интенсивность | 2,0 |

| (осязательный) | Продолжительность | 2,3 |

| Расположение на теле | 2,8 |

Строение и свойства анализаторов

Медико-биологические и социальные проблемы здоровья.

Основные положения эргономики.

Роль биоритмов в обеспечении жизнедеятельности человека.

Психические свойства.

Психические состояния.

Психические процессы.

Психика человека и безопасность жизнедеятельности.

Значение нервной системы в жизнедеятельности человека.

Общие представления об обмене веществ и энергии.

Характеристика основных анализаторов безопасности жизнедеятельности.

Строение и свойства анализаторов.

План

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Лекция 4

Несмотря на наличие разнообразных гипотез о возникновении жизни, все считают, что высшей стадией развития всего живого на Земле есть человек.

Ученые установили, что за всю историю эволюции человек в анатомо-физиологическом отношении мало изменился. Организм человека представляет собой совокупность телесных (соматических) и физиологических систем: нервной, сердечно-сосудистой, кровообращения, пищеварения, дыхания, сенсорной, опорно-двигательной и др. Одной из важнейших систем человека есть нервная система,

которая связывает между собой все системы и части тела в единое целое.

Центральная нервная система принимает участие в приеме, обработке и анализе любой информации, которая поступает из внешней и внутренней сред.

При возникновении перегрузок на организм человека нервная система определяет степень их влияния и формирует защитно-адаптационные реакции. Антропологи и физиологи отмечают чрезвычайно важную физиологическую особенность человеческого организма; его большие потенциальные и часто незадействованные жизненные возможности.

Человек получает разнообразную информацию об окружающем мире, воспринимает все его разнообразные стороны с помощью сенсорной системы или органов чувств.

Современный этап развития физиологии органов чувств связан с именами таких ученых, как И.М. Сеченов (1829-1905гг.) и И.П. Павлов (1849-1936гг.). И.П. Павлов развил работу И.М. Сеченова о рефлексах головного мозга, создал учение об анализаторах как совокупности нервно-рецепторных структур, которые обеспечивают восприятие внешних раздражителей, трансформацию их энергии в процесс нервного возбуждения и проведение его в центральную нервную систему. По утверждению И.П. Павлова, любой анализатор состоит изтрех частей: периферической (или рецепторной), проводниковой и центральной, где завершаются аналитически-синтетические процессы оценки биологической значимости раздражителя

.

Анализаторы — это совокупность взаимодействующих образований периферической и центральной нервной системы, которые осуществляют восприятие и анализ информации о явлениях, которые происходят как в окружающей среде, так и внутри самого организма. Структура анализатора – рецептор (воспринимающее образование), чувствительные нейроны, участок коры головного мозга.

В современной физиологии различают восемь анализаторов – двигательный, зрительный, слуховой, вкусовой, обонятельный, кожный, вестибулярный и висцеральный. Тем не менее, в системе взаимодействия человека с объектами окружающей среды главными при выявлении опасности выступают зрительный, слуховой и кожный анализаторы. Другие выполняют вспомогательную, или дополняющую функцию. Вместе с тем необходимо учитывать также то обстоятельство, что сегодня есть целый ряд опасных факторов (ионизирующее излучение, электромагнитные поля, ультразвук, инфракрасное излучение), которые чрезвычайно негативно физически воздействуют на человеческий организм, но для их восприятия нет соответствующих естественных анализаторов.

Все анализаторы в структурном отношении однотипны. Они имеют на своей периферии аппараты, которые воспринимают раздражители — рецепторы, в которых и происходит преобразование энергии раздражения в процесс возбуждения. От рецепторов по сенсорным (чувствительным) нейронам и синапсам (контактам между нервными клетками) импульсы поступают в центральную нервную систему.

Различают такие основные виды рецепторов: механорецепторы, которые воспринимают механическую энергию, к ним относятся рецепторы:слуховой, вестибулярной, двигательной, частично висцеральной чувствительности; хеморецепторы — обонятельный, вкусовой;

терморецепторы —

рецепторы кожного анализатора; фоторецепторы — зрительный анализатор

и другие виды. Каждый рецептор выделяет из множества раздражителей внешней и внутренней среды свой адекватный раздражитель. Этим объясняется высокая чувствительность рецепторов.

Все анализаторы благодаря своему однотипному строению имеют общие психофизиологические свойства -чрезвычайно высокая чувствительность к адекватным раздражителям, наличие абсолютной дифференциальной и оперативной границы чувствительности к раздражителю, способность к адаптации, тренировке, способность определенное время сохранять ощущение после прекращения действия раздражителя, пребывать в следующем взаимодействии один за другим.

Абсолютная граница чувствительности имеет верхний и нижний уровни. Нижняя абсолютная граница чувствительности — это минимальная величина раздражителя, который вызывает чувствительность. Верхняя абсолютная граница

—

максимально допустимая величина раздражителя, который не вызывает у человека боль. Дифференциальная чувствительность определяется наименьшей величиной раздражителя, которая дает возможность ощутить его изменение. Это положение было впервые введено немецким физиологом А. Вебером и количественно описано немецким физиком Г. Фехнером.

Основной психофизический закон физиологии Вебера-Фехнера: интенсивность ощущений пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя:

S

=

C

lg

І

,

где S

— интенсивность (или сила) ощущения;

І

— размер действующего раздражителя;

С

— коэффициент пропорциональности.

Способность к адаптации —

это возможность приспосабливать уровень своей чувствительности к раздражителям.