Основные подходы к проблеме кризиса подросткового возраста

Хронологически подростковый возраст определяется от 10-10 до 14-15 лет. Тинейджер — (10 — 19). Герою романа Достоевского «Подросток» исполнилось 20 лет, а Толстой границей между отрочеством и юностью считал возраст 15 лет. Отрок — «не имеющий права говорить», значение этого слова — раб, слуга. Это понятие подчеркивает социальный статус человека. Основной особенностью этого возраста являются резкие, качественные изменения, затрагивающие все стороны развития. Процесс анатомо-физиологической перестройки является фоном, на котором протекает психологический кризис. Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие. Увеличиваются рост и вес ребенка, причем у мальчиков в среднем пик «скачка роста» приходится на 13 лет, а заканчивается после 15 лет, иногда продолжаясь до 17. У девочек «скачок роста» обычно начинается и кончается на два года раньше (дальнейший, более медленный рост может продолжаться еще несколько лет). Изменение роста и веса сопровождается изменением пропорций тела. Сначала до «взрослых» размеров дорастают голова, кисти рук и ступни, затем конечности — удлиняются руки и ноги — ив последнюю очередь туловище. Интенсивный рост скелета, достигающий 4-7 см в год, опережает развитие мускулатуры. Все это приводит к некоторой непропорциональности тела, подростковой угловатости. Дети часто ощущают себя в это время неуклюжими, неловкими. В связи с быстрым развитием возникают трудности в функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. Поэтому для подростков характерны изменение АД (артериального давления), повышенная утомляемость, перепады настроения; гормональная буря => неуравновешенность. Это состояние удачно выразил американский подросток: «В 14 лет мое тело будто взбесилось». Эмоциональную нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, сопровождающее процесс полового созревания.

Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте

Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками. Главная тенденция — переориентация общения с родителей и учителей на сверстников. 1) Общение является для подростков очень важным информационным каналом; 2) Общение — специфический вид межличностных отношений, он формирует у подростка навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время отстаивать свои права.; 3) Общение — специфический вид эмоционального контакта. Дает чувство солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения. Психологи считают, что общение включает 2 противоречивых потребности: потребность в принадлежности к группе и в обособленности (появляется свой внутренний мир, подросток испытывает потребность остаться наедине с собой). Подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится внешне ничем не отличаться от сверстников. Типичной чертой подростковых групп является КОНФОРМНОСТЬ

— Склонность человека к усвоению определенных групповых норм, привычек и ценностей, подражательность

. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в безопасности, психологи рассматривают как механизм психологической защиты и называют социальной мимикрией.

Общая психологическая характеристика подросткового возраста

Подростковый возраст – это период перехода от детства к взрослости, жизненный этап, в течение которого ребенок постепенно превращается во взрослого человека. Именно поэтому подростковый возраст называют также переходным.

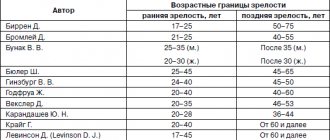

В разных литературных источниках указывают различные границы подросткового возраста: если в отношении нижней границы этого возраста мнения авторов почти совпадают и началом его считается возраст 10-11 лет, то в качестве верхней границы подросткового периода указывают от 15-16 [20; 40] до 19 лет [29]. Границы подросткового возраста различны у мальчиков и у девочек: начало и окончание переходного периода у девочек наступают в среднем на один-два года раньше, чем у мальчиков [32].

Главная особенность подросткового возраста – глубокие качественные преобразования, затрагивающие все стороны развития ребенка.

Выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский выделял в структуре развития подростка два ряда процессов: натуральный и социальный. «Натуральный ряд характеризуется процессами биологического созревания организма, включая половое созревание, социальный ряд – процессы обучения, воспитания, социализации в широком смысле слова. Процессы эти всегда взаимосвязаны, но не параллельны» [20]. Темпы биологического и социального развития подростка не совпадают, а так же не совпадают темпы развития различных аспектов одного и того же ряда: например, отдельные системы организма подростка созревают в разное время. «Еще больше вариаций в психике: старший подросток может быть в одних отношениях уже взрослым, а в других – еще совершенно ребенком. Пласты детства в нем причудливо уживаются с пластами взрослости. Детские капризы и отношение к окружающим причудливо уживаются в нем со взрослостью суждений» [20].

В подростковом возрасте перед каждым ребенком встает крайне сложная задача: адаптироваться к огромному количеству глубоких и всесторонних изменений, происходящих с его организмом, психикой и социальным статусом. Решить такую задачу было бы нелегко даже взрослому человеку, опытному и зрелому. Еще сложнее приходится вчерашнему ребенку. Именно поэтому подростковый возраст справедливо называется трудным, критическим [5].

И без того непростое положение подростков усугубляется тем, что в современном обществе существует большой разрыв между требованиями, предъявляемыми к взрослым и детям: «От ребенка требуют послушания, от взрослого – инициативы и самостоятельности. Ребенка всячески ограждают от вопросов пола, в жизни же взрослых отношения мужчины и женщины играют важную роль. Контрастность детства и зрелости, между которыми он «находится», затрудняет подростку усвоение взрослых ролей и порождает много внешних и внутренних конфликтов» [20].

Кроме того, условия современности способствуют и усугублению неравномерности перехода подростка от детства к взрослости: «Это связано с тем, что в обстоятельствах жизни современных школьников есть моменты двоякого рода: 1) тормозящие развитие взрослости (занятость детей только учением при отсутствии у большинства других постоянных и серьезных обязанностей, тенденция многих родителей освобождать ребят от бытового труда, забот и огорчений, опекать во всем); 2) моменты овзросляющие (огромный поток информации, акселерация физического развития и полового созревания, большая занятость многих родителей и как возможное следствие этого – ранняя самостоятельность детей)» [5].

Поэтому многим современным подросткам не удается полноценно справиться с трудностями переходного периода. Как следствие, в подростковом возрасте нередко возникают различные поведенческие отклонения (девиантное поведение), такие как агрессивные проявления, конфликты с взрослыми и сверстниками, драки, курение, алкоголизация и наркотизация, суицидальные попытки и т.д. [39]. Во внутреннем плане у подростков часто появляются эмоциональная неуравновешенность, тревожность, неуверенность, недоверие к людям, склонность к депрессиям и др. [18].

Основным новообразованием переходного возраста является характерное для подростков чувство взрослости [4]. Подросток понимает, что он уже не совсем ребенок, и стремится скорее стать взрослым. Он хочет быть самостоятельным и независимым, и еще в большей степени хочет, чтобы окружающие воспринимали его как личность. Если родители, учителя и другие взрослые продолжают относиться к подростку как к ребенку, он протестует, и этот протест может принимать самые различные формы.

Чувство взрослости подростков имеет множество внешних проявлений. Наиболее часто подростки в своем поведении, общении и внешнем виде начинают подражать взрослым. Он может подражать как отрицательным особенностям взрослых (курение, ругань и т.п.), так и положительным (забота о ближних, участие в различных делах наравне с взрослыми и др.). Меняя различные образцы для подражания, подросток «примеряет» на себя разные социальные роли, и в результате, как правило, рано или поздно находит наиболее подходящие именно для него [4; 24; 40].

Рассмотрим типичные изменения, происходящие в психологической сфере подростка, более подробно. В этот период развиваются и достигают взрослого уровня все познавательные процессы: «период характеризуется становлением избирательности, целенаправленности восприятия, становлением устойчивого произвольного внимания, логической памяти и теоретического мышления» [42]. Вместе с развитием познавательных процессов происходит становление и способностей подростков: в переходном возрасте максимального уровня достигают обучаемость, интеллект и креативность (творческие способности) [20].

Значительным преобразованиям подвергается эмоционально-волевая сфера подростков: «Заметное развитие в этот период приобретают волевые черты характера – настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать препятствия и трудности. В отличие от младшего школьника, подросток способен не только к отдельным волевым действиям, но и к волевой деятельности. Он часто уже сам ставит перед собой цели, сам планирует их осуществление. Но недостаточность воли сказывается, в частности, в том, что проявляя настойчивость в одном виде деятельности, подросток может не обнаруживать ее в других видах. Наряду с этим, подростковый возраст характеризуется известной импульсивностью. Порой подростки сначала сделают, а потом подумают, хотя при этом уже осознают, что следовало бы поступить наоборот. … Бурно развиваются чувства подростков. Их эмоциональные переживания приобретают большую устойчивость. Под влиянием окружающей среды происходит формирование мировоззрения подростков, их нравственных убеждений и идеалов. Складываются и развиваются моральные чувства патриотизма, интернационализма, ответственности и др. Этот возраст характеризуется и сложными эстетическими чувствами, формированием эстетического отношения к окружающей действительности» [20].

Изменяется мотивационная сфера подростков. Познавательная потребность становится максимально ярко выраженной, причем как в отношении окружающей действительности, так и в отношении самого себя. Стремясь познать окружающий мир, подросток испытывает интерес то к одним, то к другим явлениям и видам деятельности, и в итоге формируются его личностные и профессиональные интересы. Будучи эмоционально вовлеченным в процесс познания окружающей действительности, подросток проявляет нравственное отношение ко всем явлениям, находящимся в фокусе его внимания. В результате у него формируются жизненные идеалы, убеждения, мировоззрение [3] и, к концу подросткового возраста, характер и направленность личности.

Вместе с тем подросток испытывает глубочайший интерес к собственной личности: «Ответ на вопрос «Кто я?» часто мучает подростка. Он проявляет интерес к самому себе, у него формируются собственные взгляды и суждения; появляются собственные оценки на те или иные события и факты; он пытается оценить свои возможности и поступки, сопоставляя себя со сверстниками и их действиями» [34]. Представления подростка о самом себе формируются через сравнение себя с другими, восприятия оценок, данных ему сверстниками и взрослыми, и путем рефлексии (самоанализа) [20; 40]. В итоге в течение переходного периода полностью формируется Я-концепция личности, что считается еще одним главным новообразованием подросткового возраста.

В связи с этим стремление к самопознанию, самовыражению и самоутверждению – главные мотивационные линии подросткового возраста [24]. Все перечисленные мотивы реализуются у подростков в общении со сверстниками, и поэтому ведущей деятельностью подростков является общение со сверстниками [4].

Таким образом, подростковый возраст – один из самых трудных и в то же время ответственных этапов в жизни человека: именно в этот период в условиях повышенной сложности происходит становление основ личности человека.

Далее: Подросток и общество: социализация подростка