Что такое ЗПР?

К основным психическим функциям относятся память, внимание, мышление, двигательные и эмоциональные навыки. Существуют медицинские нормы развития ребенка по каждому из этих показателей. Если в дошкольном и младшем школьном возрасте наблюдается отставание по любому из этих показателей, это может становиться поводом для постановки диагноза «задержка психического развития». Работа с такими детьми проводится с участием медиков и педагогов, и при ранней диагностике есть возможность частично или полностью восстановить недостающие навыки и догнать сверстников в развитии. Стоит понимать, что это нарушение может приобретать разные формы, которые необходимо дифференцировать друг от друга, а также от других заболеваний.

Термин «задержка психического развития» — это общее название для ряда нарушений психики, без учета причины их развития, характера течения и возможности восстановления. Этот диагноз был заменен на две категории: «расстройства психологического (психического) развития» и «эмоциональные расстройства и расстройства поведения, которые обычно начинаются в детском и подростковом возрасте». Именно они используются в Международной классификации болезней для обозначения любых форм и проявления психических расстройств у детей. Однако, первый термин также не теряет актуальность.

Возможные причины развития ЗПР

Выделяют две разновидности детей с задержкой психического развития. Первая из них — это пациенты без нарушения развития головного мозга, а их проблемы имеют социально-педагогических характер. В раннем детстве они не получают возможность здорового психического развития, если находятся в неблагополучной обстановке, в условиях дефицита внимания и общения. Такие дети часто труднообучаемы, плохо приспособленные к социуму и работе в коллективе. Однако, при ранней диагностике и коррекции обстановки в семье они имеют шансы восстановление и дальнейшее психическое развитие наравне со сверстниками.

Второй тип ЗПР — это пациенты с органическими расстройствами работы головного мозга. Это могут быть врожденные либо приобретенные патологии, при которых нарушаются функции отдельных отделов мозга либо взаимосвязь между ними. Такие пациенты могут жить в том числе в благополучных семьях и получать все возможности для полноценного развития. Работа с ними позволит укрепить недостающие нейронные связи и достичь хорошего прогресса, но некоторые особенности могут сохранятся и во взрослом возрасте.

Не существует единственной точной причины, по которой возникает задержка психического развития. При выявлении нарушений стоит учитывать, как проходил период беременности матери. В том числе ЗПР может становиться следствием следующих факторов:

- инфекционные заболевания матери, особенно грипп, краснуха паротит;

- хронические болезни матери, нарушения работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

- токсикозы, особенно на поздних сроках беременности;

- вредные привычки и различные отравления, в том числе лекарственными препаратами, химикатами, солями тяжелых металлов;

- несовместимость резус-фактора матери и плода.

Нарушения могут возникать не только в период беременности. Так, родовые травмы — одна из частых причин задержки психического развития у детей раннего возраста. Асфиксия (недостаточное поступление кислорода, удушение) во время родов снижает степень питания головного мозга и может спровоцировать ЗПР у здорового ребенка. Врачи Клинического Института Мозга рекомендуют периодически проходить обследование у педиатра, чтобы вовремя диагностировать нарушения. Они могут начинать развиваться не в младенческом, а уже в дошкольном возрасте по причине неправильной социализации ребенка, педагогической запущенности и недостаточного развития эмоциональной сферы.

Особенности отношений детей с ЗПР со сверстниками

В связи с задержкой речевого развития дети с ЗПР в общении отличаются от нормально развивающихся сверстников:

- недостаточно лексических и грамматических средств для начала общения;

- малая потребность в общении и совместных действиях со сверстниками, обусловленная низкой познавательной активностью и недостаточным развитием потребностей социального характера.

Если дошкольник с ЗПР вступает в общение, оно отличается ситуативным характером. По собственной инициативе дети с ЗПР не вступают в игру ровесников, наблюдают за чужой игрой недолго и без особенного интереса.

Дети с ЗПР, включенные в совместную деятельность с ровесниками, перестают идти на контакт в случае малейшей неудачи или затруднения.

Воспитанники с задержкой психического развития не интересуются одногруппниками или одноклассниками, обычно не имеют друзей или партнеров по играм, могут эпизодически с кем-то общаться или играть рядом с другими, но при этом не вступать с ними в отношения.

Таким образом, особенность детей с ЗПР – неспособность устанавливать и поддерживать контакты и выстраивать коммуникацию с ровесниками. Поэтому над ними часто смеются или издеваются, следствием становится снижение самооценки, недоверчивость, обидчивость, повышение тревожности, нежелание дошкольника с ЗПР с кем-либо общаться или играть.

Важно! Нарушение скорости созревания психических функций можно скорректировать при условии разработки индивидуальной программы воспитания и образования конкретного ребенка с ЗПР с учетом его особенностей.

Клинические признаки

Важно понимать, что задержка психического развития не относится к серьезным диагнозам. Этот тип нарушения находится на промежуточном уровне между нормальным состоянием ребенка и патологией. У пациентов отсутствуют выраженные проблемы со слухом, речью, двигательной активности и эмоциональным состоянием. Основные трудности связаны с социальной адаптацией ребенка и его способностями к обучению. В отдельных случаях ЗПР может иметь собственные особенности проявления, но выделяют характерный комплекс клинических признаков, которые должны стать поводом для более детального обследования:

- Недостаточность эмоционально-волевой сферы — первый симптом. Детям сложно выполнять необходимые задачи, в том числе бытовые, если они не приносят положительных эмоций и не вызывают интерес. Это может становиться причиной проблем с самообслуживанием.

- Нарушение внимание — типичное проявление ЗПР. У детей наблюдаются сложности с концентрацией даже на короткий период времени, неспособность к выполнению одновременно нескольких задач. Часто этот симптом развивается в комплексе с повышенной двигательной активности и эмоциональным перевозбуждением. Такой комплекс выделяется в отдельный диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью».

- Нарушение восприятия — еще один признак ЗПР. Ребенок может идентифицировать знакомые предметы, но ему бывает сложно их узнавать в неизвестной обстановке. Также могут проявляться сложности с ориентацией в пространстве. Полноценная работа с пациентом может частично улучшить ситуацию или даже полностью избавить от подобных нарушений.

- Дефицит памяти имеет характерную особенность — дети хуже воспринимают и запоминают вербальный материал. Если дать им возможность усваивать новую информацию через зрительные образы либо текст, разница между прогрессом у детей с ЗПР и без этого диагноза будет отсутствовать либо окажется несущественной.

- Проблемы речи проявляются по-разному. Легкая степень ЗПР характеризуется незначительной задержкой речи с сохранением ее качества. Однако, в тяжелых формах наблюдается значительное отставание от сверстников, нарушение лексической и грамматической составляющей.

- Нарушение мышления касается всех форм этого процесса. У детей проявляются сложности с логикой, анализом, сравнением и обобщением фактов. Это можно диагностировать при выполнении различных логических задач.

Клинический институт мозга предлагает индивидуальные программы диагностики и адаптации детей с задержкой психического развития. Стоит понимать, что этот диагноз не будет препятствием к посещению детских общеобразовательных учреждений, работе в коллективе и другим видам социальной активности. Полноценная работа может полностью устранить все различия между детьми без нарушений и пациентам с ЗПР, а их успехи в обучении будут практически одинаковыми.

Поведение

Поведенческие особенности дошкольников с ЗПР объясняются спецификой физиологических процессов, характерной для данного нарушения. Например, дети с задержкой психического развития требуют к себе повышенного внимания в связи со следующими факторами:

- ухудшение самочувствия при недостатке кислорода;

- частые головные боли;

- реакция на свет, громкие или незнакомые звуки.

В связи с замедленным по сравнению с нормой созреванием эмоционально-волевой сферы, дети с ЗПР не похожи на сверстников с нормальным развитием в своем поведении. Например, интерес к игровой деятельности преобладает над стремлением к познанию и любопытством.

Поведение воспитанников с ЗПР имеет следующие яркие особенности:

- неустойчивость настроения, склонность к конфликтам, шалости, гиперактивность, капризы, апатия;

- неспособность к самооценке, контролю, саморегуляции и критике своего поведения;

- эгоистические проявления;

- неосознанность эмоциональных реакций и действий;

- непослушание.

В поведении детей с задержкой психического развития отмечаются особенности, обусловленные различными нарушениями в мозговой деятельности:

- тревожность в дневное время, страх оставаться дома без родителей; тревожный сон, сложности с засыпанием;

- беспричинная агрессивность;

- склонность к неожиданным резким движениям или крикам;

- повышенная двигательная активность;

- привычка говорить неправду;

- бесконтрольное усиление пищевых, сексуальных влечений;

- апатия, снижение активности, отсутствие интереса к любым занятиям.

Такие особенности поведения ребенка с задержкой психического развития требуют повышенного внимания взрослых дома и создания индивидуальной программы сопровождения в образовательном учреждении.

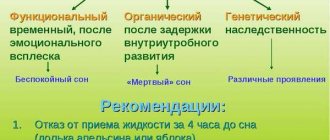

Виды и классификация

Все варианты задержки психического развития принято делить на 4 категории. Они обусловлены разными причинами и характеризуются собственными особенностями течения. Этот фактор важен при постановке диагноза, поскольку позволяет провести своевременную и грамотную работы по адаптации и социализации ребенка, чтобы в будущем избежать проблем с работой в коллективе, достижением целей и личностным ростом.

ЗПР конституционального происхождения

Первый тип ЗПР еще называют психическим инфантилизмом. Он проявляется нарушением эмоционально-волевой составляющей и задержкой ее формирования. Это не болезнь, а комплекс поведенческих особенностей, которые в дальнейшем могут оказывать влияние на развитие ребенка, его способности к обучению и работу в коллективе. У таких детей проявляются характерные признаки, которые могут указывать на ЗПР даже в раннем возрасте:

- несамостоятельность, ощущение беспомощности в отсутствии родителей или других знакомых взрослых людей;

- сложности с адаптацией в новых условиях;

- частые перепады настроения, нестабильный эмоциональный фон;

- слишком бурные проявления эмоций, как положительных, так и отрицательных.

Дети с ЗПР конституционального происхождения визуально не отличаются от сверстников. У них отсутствуют проблемы с речью, они выглядят активными и положительными. Однако, по уровню эмоционального развития они менее зрелые, с возрастом эти развития могут сглаживаться.

ЗПР соматогенного происхождения

К этой категории относятся дети, которые отличаются слабым здоровьем с раннего возраста. У них могут диагностироваться частые простудные заболевания, аллергические проявления, нарушения работы сердца и сосудов. У них может быть индивидуальный режим работы, отдыха и физической активности, ограничения для занятий спортом и другие особенности, из-за которых они не могут полноценно находиться в детских коллективах, социализироваться и развиваться. К частым проблемам, с которыми необходимо работать у детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения, относятся:

- недостаточность внимания и отсутствие концентрации;

- быстрая утомляемость как от физической, так и от умственной активности;

- низкая активность и желание познавать окружающий мир.

К этой категории относятся дети, которые находятся под постоянной опекой родителей и старших родственников. Это может происходить в том числе из-за их слабого здоровья, склонности к частым простудам и сниженного иммунитета. У таких детей отсутствует мотивация к самостоятельному изучению новых вещей, снижается концентрация внимания, появляется излишняя тревожность. Кроме того, у них нет возможности принятия решений, что становится причиной снижения мотивации. Такая ситуация характерна для благополучных семей, где есть все условия для лечения и воспитания ребенка. Однако, гиперопека часто препятствует нормальному развитию личности, поэтому с этим фактором также необходимо работать.

ЗПР психогенного происхождения

Следующая категория задержки психического развития характерна для неблагополучных семей. Насилие, нездоровый эмоциональный фон, конфликты, в том числе между взрослыми, становятся причиной нарушения формирования личности ребенка. У таких детей наблюдается излишняя застенчивость, страх перед выражением эмоций, эмоциональная нестабильность и частые смены настроения. На конфликты в семье указывает страх перед незнакомой обстановкой, который со временем может снижаться либо трансформироваться в другие эмоции, в том числе в агрессию.

Гипоопека — одно из наиболее распространенных проявлений педагогической запущенности. Ребенок, который растет без возможности наблюдать нормальные отношения в семье, не обучается в детских учреждениях, не может взаимодействовать в коллективе. В дальнейшем это приводит к сложностях с коммуникацией, дефициту мотивации и другим проблемам, которые становятся на пути к личностному росту, профессиональному развитию, отношениям со сверстниками.

ЗПР церебрально-органического происхождения

В отличие от предыдущих разновидностей задержки психического развития, этот тип связан с органическими повреждениями центральной нервной системы. Нарушение функции головного мозга минимально, поэтому у ребенка остаются все шансы на полноценную социализацию и адаптацию в обществе. Диагноз может возникать вследствие осложненных родов, черепно-мозговых травм, инфекционных заболеваний. Проявления этого состояния индивидуальны, в зависимости от характера повреждений и локализации патологического очага. Поскольку в раннем возрасте возможности к регенерации очень высоки, нервные ткани постепенно восстанавливаются и обеспечивают развитие ребенка во всех сферах. Однако, для этого необходимо выполнить длительную и трудоемкую работу, в том числе с профильными специалистами.

Другие классификации

Существуют и другие классификации синдрома задержки психического развития. Первая из них была разработана в СССР и применялась для диагностики в детских общеобразовательных учреждениях. Она выделяет всего два типа нарушений:

- неосложненный инфантилизм психофизического и психического характера;

- вторичная ЗПР, которая проявляется вследствие церебрастении (снижении мозговой функции) любого происхождения.

Также выделяют классификацию, разработанную В.В. Ковалевым. Она различает 4 основных типа ЗПР, которые развиваются под влиянием биологических факторов:

- дизортогенетический — характерен при инфантилизме у детей;

- энцефалопатический — следствие минимальных повреждений нервной системы;

- вторичная ЗПР при заболеваниях систем-анализаторов, в том числе при значительном снижении слуха и зрения;

- ЗПР, которая возникает при ранней депривации в социуме (например, при необходимости длительной госпитализации и отсутствии социальной адаптации).

Наиболее принятая классификация ЗПР сегодня — это 4 типа нарушений, в зависимости от этиологического фактора. Именно она выделяет задержку психического развития конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-органического происхождения. Она считается наиболее емкой и включает все случаи ЗПР. Однако, в некоторых случаях сложно точно определить категорию, к которой относится болезнь, поэтому также можно выделить смешанные разновидности.

Эмоциональные нарушения и девиантное поведение у детей с задержкой психического развития

Эмоции человека — важнейшая часть его психики. Сопровождая практически любые проявления активности, эмоции служат одним из главных регуляторов психической деятельности и поведения. Они развиваются в процессе эволюции от простейшего реагирования простейших существ на раздражители к так называемым высшим эмоциям человека, таким, как сопереживание, чувство долга и ответственности, альтруизм. Эмоции служат наиболее тонкому приспособлению человека к окружающему миру, к жизни в обществе, к контактам с другими людьми, в конечном итоге они служат приспособлению и выживанию не только одного индивида, но и сохранению человеческого рода в целом.

В.П. Кащенко писал: «Родившемуся физически здоровому человеческому существу от природы дано всё-вся полнота сторон, с совокупностью которых связано представление об идеальной личности. Но эта заданность лишь в возможности, а реальностью её делает полноценное развитие в благоприятных условиях».

Действие неблагоприятных факторов, как внешних, так и внутренних, приводят к колебаниям в эмоциональной сфере. Если действие этих факторов продолжается длительное время, то это может привести к стойким изменениям эмоционального фона.

Изменение эмоционального фона — тонкий индикатор общего состояния психики. Специалистам известно, что оно может оказаться первым «звонком» душевной болезни. В реализации эмоций задействованы и подкорковые структуры мозга, и вегетативные и двигательные механизмы, и, естественно, кора головного мозга. Причём чем младше ребёнок, тем менее дифференцированы у него эти структуры, тем больше «разливается» проявление переживания, тем сильнее задействованы те сферы, которые обычно не связаны с эмоциональными переживаниями: двигательная активность, сон, аппетит, работа кишечника, регуляция температуры и т.п. Всё это приводит к тому, что у детей гораздо чаще, чем у взрослых, встречаются нетипичные проявления эмоциональных расстройств, которые затрудняют их правильное распознавание и лечение. Изменение эмоционального фона может быть почти незаметным за разными фасадами: нарушением вегетативных функций, имитирующим те или иные заболевания, за расстройствами поведения, за снижением школьных успехов. Однако выявление эмоционального расстройства необходимо для правильного лечения.

Ощущение печали, тоски, ослабление интересов, снижение общего тонуса, уход от контактов, иногда чувство собственной изменённости, заторможенности — типичные проявления «взрослой» депрессии. У детей, не достигших переходного возраста, трудно выделить подобные признаки — не только из-за их нечёткости, но и из-за того, что ребёнок, как правило, не может дать подробный отчёт о своих эмоциональных переживаниях.

Эмоциональные колебания у детей, как у совсем маленьких, так и у более старших, чаще бывают вызваны неблагоприятной ситуацией, но в редких случаях могут происходить самопроизвольно (по крайней мере, не наблюдаются причины изменившегося состояния). Видимо, в склонности к таким расстройствам большое значение имеет генетическая предрасположенность к колебаниям эмоционального фона.

Если депрессивное состояние развивается у маленького ребёнка, родители, прежде всего, обращают внимание на снижение аппетита, остановку в весе, снижение иммунитета (подверженность заболеваниям) и, как правило, почти ке замечают беспричинного изменения общего состояния ребёнка: капризности, отказа от общения, временной приостановки в развитии; немотивированной агрессии. После трёх лет «настроение» начинает звучать более отчётливо. Но ещё длительное время, вплоть до переходного возраста, когда эмоции «вырвутся» вперёд, станут осознаваемыми, насыщенными, как бы реальными для самого ребёнка, у ребёнка отсутствуют типичные депрессивные жалобы на печаль и тоску. В дошкольном возрасте на первый план обычно выступают изменения в состоянии здоровья: расстройства сна, аппетита, потливость, ознобоподобная дрожь, покраснение или побледнение кожи, энурез или энкопрез. Его общее состояние может быть или вялым, заторможенным, или беспокойным, гиперактивным, тревожным, плаксивым. Другим проявлением изменений эмоционального состояния могут быть: повышенная возбудимость аффектов, импульсивность поступков, исступлённый гнев и немотивированная агрессия, болезненные страхи и некоторые другие. Но эти проявления чаще проявляются у детей старшего дошкольного возраста.

Эти состояния имеют тенденцию к углублению и усложнению; повторению. Такие проявления регистрируются в основном у сравнительно узкого контингента — так называемых групп риска: дети с низким уровнем познавательной активности вследствие ранних органических поражений центральной нервной системы, дети с наследственной отягощённостью психическими заболеваниями, дети с микросоциальной и педагогической запущенностью, дети из семей с неправильным типом воспитания, дети развивающиеся в условиях эмоциональной депривации и т.д. Дети из этих групп имеют повышенный риск возникновения нарушений эмоционального развития.

Органическое поражение коры головного мозга во внутриутробный, родовой периоды, а также первые три года жизни, длительное неблагоприятное воздействие психотравмирующих факторов на незрелый мозг ребёнка могут привести к необратимой перестройке его эмоционально-волевой сферы и личности в целом. Биологические предпосылки в виде темперамента, определяющего силу, уравновешенность, подвижность психических процессов составляют ту генетическую основу высшей нервной деятельности, на базе которой личность формируется именно под влиянием социальных условий. В детском возрасте основным социальным фактором, формирующим личность ребёнка, является его воспитание и обучение. Неблагоприятная микросоциальная среда, неправильный тип воспитания в семье и многие другие социальные и психологические предпосылки служат отягощающим фактором в эмоциональном развитии дошкольников.

Таким образом, ввиду незрелости личности ребёнка в целом и нарушений эмоционально-волевой сферы, его повышенной внушаемости неблагоприятные условия внешней среды, действующие достаточно длительное время могут привести к нарушениям поведения, а в последствии к стойкому изменению личности.

Нарушения поведения — отклонения от принятых в данном обществе социальных и нравственных норм. В настоящее время наряду с понятием «нарушение поведения» используется понятие «отклоняющееся поведение» или девиантное.

Группа детей с нарушением поведения многообразна. Причём есть различие в причинах, динамике изменений и различия в психолого-педагогических характеристиках детей.

Все нарушения поведения делятся на 2 группы.

- Патологические (патохарактерологические реакции).

- Непатологические (характерологические реакции).

Характерологические реакции — преходящее ситуационно обусловленное изменение поведение ребёнка, которое проявляется преимущественно в определённой среде (микросреде) , имеет чёткую психологическую направленность, не ведёт к нарушению социальной адаптации в целом и не сопровождается расстройствами соматических функций.

Патохарактерологические реакции — психогенные личностные реакции, которые проявляются преимущественно в разнообразных отклонениях поведения ребёнка и ведут к нарушению социально-психологической адаптации и, как правило сопровождаются невротическими соматовегетативными расстройствами Патохарактерологическая реакция чаще развивается из характерологической. Реже реакция с самого начала бывает патологической, но имеет место у детей с психопатическими чертами характера или церебральной резидуально-органической недостаточностью, а также при дисгармонически протекающем переходном периоде (например, возрастной кризис 7 лет). Признаками перехода характерологической реакции в патологическую является выход изменённого поведения ребёнка за рамки той микросреды и той ситуации, в которых реакция первоначально возникла, утрата частью проявлений психологически понятного, непосредственно реактивного характера, а также постепенное присоединение неврологического компонента: колебаний настроения, раздражительности, аффективной возбудимости, истощаемости сомато-вегетативньгх расстройств.

В этиологии патохарактерологических реакций важна роль разнообразных отрицательных ситуационных факторов, премущественно длительно действующих — конфликтные внутрисемейные отношения, неправильный воспитательный подход, эмоциональная депривация, непедагогичные действия педагогов. Способствующими факторами являются акцентуированные и патологические черты характера, резидуально-органическая недостаточность. Из внешних факторов имеют значение неблагоприятный микросоциальный психологический климат, а также так называемая «педагогическая запущенность». Существует 2 критерия отнесения поведения к патологическому

- Устойчивость проявлений нарушения поведения, т.е. постоянно.

- Полиморфизм проявлений, т.е. нарушения носят множественный характер.

Проблемы, связанные с девиантным поведением, в последние годы обостряются. Это связано в первую очередь с социально-экономическими причинами, к которым относят ухудшающуюся экологическую обстановку, снижением уровня жизни основной массы населения, ухудшению криминогенной обстановки т.д. Состояние окружающей среды, качество продуктов питания ведут к снижению числа здоровых матерей. Они, в свою очередь, часто оказываются неспособными произвести на свет здоровое потомство.

По данным ООН в мире насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушенным психическим и физическим развитием. Это составляет 1/10 часть жителей нашей планеты. По данным ВОЗ число таких жителей в мире достигает 13%. 3% детей рождается с недостатками интеллекта и 10% детей — с другими психическими и физическими недостатками.

Нарушения поведения проявляются не только у детей с недостатками психического и физического развития. К 7 годам жизни, судя по наблюдениям психологов и педагогов, нарушения поведения имеют стойкую тенденцию к закреплению. Эта картина наблюдается во всех категориях детского населения. Количество детей с нарушениями поведения растёт из года в год. И в связи с этим сравнительно недавно, в конце 80-х годов, эти дети были объединены в самостоятельную категорию среди других категорий аномального развития — «Дети с нарушениями поведения».

Безусловно, являясь «трудными», эти дети мешают, дезорганизуют учебно-воспитательный процесс в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. И сами становятся «группой риска», так как без специально организованной помощи нарушения поведения имеют тенденции становится патохарактерологическими. И эти стойкие патологические личностные изменения приводят этих детей в антисоциальную среду и влекут за собой очень часто криминальные последствия. Эта проблема — одна из актуальнейших в современном обществе. До сих пор, несмотря на некоторые, немногочисленные подходы к ней, эта проблема не решена.

Организация системы специальной помощи детям с девиантным поведением, их социальной адаптации и интеграции — приоритетная задача психологов-дефектологов.

Исходя из этого и опираясь на многолетние наблюдения, связанные с коррекционно-воспитательной работой с различными категориями детей с аномальным развитием, можно сделать вывод, что необходим дифференцированный подход к изучению категории детей с нарушениями поведения, выделение наиболее часто встречающихся форм нарушений поведения. Кроме этого, в числе первоочередных необходимо признать задачу установления зависимости проявлений нарушений поведения от наличия ранней церебрально-органической недостаточности антенатального, перинатального и постнатального генеза.

Наиболее часто у детей с нарушениями поведения встречается такой интеллектуальный недостаток, как задержка психического развития. Своеобразие психического развития детей с задержкой психического развития показывает, что наряду с задержкой развития психических функций, снижением познавательных процессов, формирование психических функций происходит со значительными изменениями, иначе, чем у нормально развивающихся детей того же возраста.

Изучение детей с задержкой психического развития, многолетний опыт работы с ними показывает, что среди множества особенностей, присущих им, на первый план выдвигается общее недоразвитие личности: эмоциональная незрелость и неустойчивость, неадекватная самооценка, несформированность волевого поведения, недостаточная способность к произвольной деятельности, несформированность основных предпосылок ведущей деятельности, динамические нарушения во всех видах деятельности, в том числе познавательной, речевой и т.д. Интеллектуальное недоразвитие этих детей в значительной мере обусловлено перечисленными факторами.

Мотивационная незрелость, необъективная самооценка, эмоциональная неустойчивость и незрелость, отягощённые неврологической симптоматикой зачастую влекут к возникновению эмоциональных нарушений, которые в свою очередь перерождаются в нарушение поведения.

Таким образом, становится понятной острая необходимость подробного изучения категории детей с нарушением поведения, закономерностей и механизмов патологического развития личности и выработка способа профилактики и коррекции эмоциональных нарушений, коррекция непатологических нарушений поведения, а также способов предотвращения развития патологических форм отклонений поведения в дошкольном и младшем школьном возрасте, особенно у детей группы риска.

Поделиться Google+FacebookTwitter

Последние публикации

Нейрологопедия 08.11.2017

Дизартрия 08.09.2017

Дислалия 08.09.2017

Диагностика и лечение ЗПР у детей

Диагностика ЗПР проводится с участием детского психолога, невролога, логопеда и других специалистов. Важно провести обследование головного мозга, чтобы своевременно выявить возможные нарушения. Врачи Клинического Института Мозга рекомендуют родителям предоставить все необходимые данные анамнеза, которые могут иметь значение при постановке диагноза. Открытые и закрытые черепно-мозговые травмы, конфликтные ситуации в семье и коллективе, стрессы и другие факторы, которые могли бы повлиять на нормальное развитие ребенка имеют огромную диагностическую ценность. Кроме того, понадобится энцефалограмма и другие исследования, которые позволят оценить степень развития и уровень работы нервной системы ребенка.

Лечение ЗПР включает работу с профильными специалистами, в том числе логопедом и психологом. Важно соблюдать их рекомендации и продолжать занятия в домашних условиях. Также имеет значение социальная адаптация ребенка в детских коллективах, которую можно обеспечить только посещением общеобразовательных и дошкольных учреждений. При сохранении диагноза в младших классах рекомендуется посещение специализированной школы. Программа в таких учреждениях остается общей, но небольшое количество детей в классах и наличие дополнительных коррекционных занятий позволяют провести полноценную работу с детьми.

В Клиническом Институте Мозга есть все необходимые условия для диагностики и коррекции задержки психического развития. Однако, врачи акцентируют, что полноценная работа с пациентом также включает домашнюю работу и обеспечение нормального эмоционального климата в семье. При подготовке к рождению и воспитанию детей есть возможность посетить психолога и получить емкие рекомендации, как избежать проблем и создать максимально комфортные условия для развития ребенка не только физически, но и эмоционально.

Клинический институт мозга Рейтинг: 4/5 — 1 голосов

Поделиться статьей в социальных сетях