Генная теория происхождения связывает ранний детский аутизм с генетическими дефектами. Известно, что 2% потомков аутистов также страдает этим расстройством; вероятность рождения второго ребенка-аутиста в семье составляет 9%, что во много раз превышает среднюю популяционную частоту.

Тератогенная теория возникновения раннего детского аутизма говорит, что различные экзогенные и средовые факторы, воздействующие на организм беременной на ранних сроках, могут вызывать биологические повреждения ЦНС плода и в дальнейшем приводить к нарушению общего развития ребенка. Тератогенами могут выступать компоненты продуктов питания, такие как консерванты, стабилизаторы, нитраты, а так же алкоголь, никотин, наркотики, лекарственные препараты, внутриутробные инфекции, стрессы, факторы среды в виде радиации, выхлопных газов, солей тяжелых металлов.

Альтернативные теории связывают происхождения раннего детского аутизма с грибковой инфекцией, метаболическими, иммунными и гормональными нарушениями, старшим возрастом родителей.

Симптомы

Синдром раннего детского аутизма становится явным к трем годам, но признаки аутизма возможно обнаружить в период младенчества. Основные симптомы:

- нарушен «комплекс оживления», характерный для грудничков. У малыша практически отсутствует реакция на внешние раздражители: свет, звук погремушки и пр., позже сверстников начинает узнавать родителей, не проявляет привязанности к ним;

- ребенок отводит в сторону глаза, взгляд отсутствующий;

- жестикуляция у детей отличается от обычной, может и вовсе отсутствовать;

- уклоняется от прикосновения людей, даже родителей;

- возможен отказ от материнского молока;

- наблюдается задержка речевого развития, речь монотонна, неэмоциональна;

- повышенная тревожность;

- может наблюдаться ускоренный рост окружности головы.

Маленькие аутисты по сравнению с обычными детьми могут обладать талантом в узких областях, поскольку остальные области для них закрыты в связи с особенностями развития головного мозга. Они более внимательны и усидчивы.

С возникновением необходимости вхождения в социум признаки болезни становятся более явными, при отсутствии коррекции, изолированность человека с годами растет.

Симптомы синдрома Каннера

Клиническая картина аутизма: 1 — кора головного мозга; 2 — мозолистое тело; 3 — мозжечок; 4 — ствол мозга; 5 — миндалина; 6 — гипоталамус; 7 — базальные ганглии

Ниже приводится относительно подробное описание симптомов расстройства:

- Дети, страдающие синдромом Каннера, как правило, не заинтересованы делить личные радости или печали со сверстниками. Обычно у таких детей возникают трудности в поддержке дружбы с другими детьми. Они критично относятся к невербальному общению. Страдающие аутизмом избегают зрительного контакта, не могут интерпретировать выражений лица, изменять осанку. Отмечается отсутствие способностей сопереживать другим или понимать их эмоции.

- Аутизм Каннера способен привести к проблемам, имеющим прямое отношение к вербальной или невербальной связям. У таких детей в значительной степени заторможено развитие речи. Даже те дети, которым удалось освоить речь, обычно испытывают трудности в начале беседы и не в состоянии продолжить обсуждение. Повторение слов или фраз, неуместных в теме разговора, характерное поведение таких детей.

- Апатия к действию – обычное явление для детей, страдающих синдромом Каннера. Им чуждо заниматься действиями или играми, какие традиционно интересуют обычных детей того же возраста. Ребёнка с расстройством может привлекать какая-то отдельная деталь игрушки, но не игрушка целиком. Он способен уделять этой детали всё своё время, полностью игнорируя остальные компоненты.

- Страдающие синдромом Каннера предпочитают стабильно придерживаться рутины и сопротивляются любым изменениям. Проблемы, связанные с разжиганием истерики и безрассудностью, распространены у детей, страдающих этим расстройством.

Базовые признаки ранней стадии

Имеется несколько базовых показаний и признаков аутизма Каннера, выявляемых на ранней стадии жизни ребенка. Если обнаружить их вовремя, есть шанс реально помочь пациенту всеми возможными способами.

Например, отсталость в развитии речи или замедленная речь, являющиеся общим симптомом расстройства, должны стать тревожным сигналом для родителей.

Еще одна деталь, которая является четким признаком аутизма Каннера у детей — это выраженная повторяемость движений какой-то определённой частью тела.

Независимо от того, является ли этой частью тела голова, нога или рука, повторяющиеся однообразные движения видятся явным признаком синдрома Каннера.

Понимание фоновых изменений, а также признаков аутизма является важным моментом, помогающим таким пациентам справиться с расстройством.

В настоящее время синдром Каннера затрагивает значительную часть населения мира. Это тот тревожный факт, который должны понимать родители или опекуны, воспитывающие детей.

Спиннер – игрушка или средство лечения

Практически полный период 2021 года высокой популярностью в обществе пользовалась незамысловатая игрушка под названием – спиннер. Примечательно, но огромное число медицинских и общественных изданий разного уровня уделяли весь год внимание спиннерам разных конструкций.

Игрушку, подобную этой, несложно сделать из простых доступных материалов своими руками. Ниже есть ссылка на проект бумажного спиннера

Авторы публикаций утверждают о существенной пользе спиннера как лечебного средства для людей, страдающих тревожными расстройствами, включая аутизм Каннера. Практика лечебных процедур с применением спиннеров в отдельных случаях показала действенные результаты, согласно утверждениям части докторов.

Тем не менее, далеко не весь докторский состав, практикующий в этой области, согласен с подобными заявлениями. Многие считают спиннеры бесполезной игрушкой, скорее отвлекающей внимание, чем помогающей сосредоточиться.

Поэтому, если рассматривать факторы психического здоровья, этот инструмент, возможно в какой-то степени действенный. Что же касается синдрома Каннера, на лабораторном уровне польза спиннеров не исследовалась, а потому остаётся под вопросом.

Диагностика

Согласно международной классификации болезней МКБ-10 диагностическими критериями раннего детского аутизма являются нарушение социального взаимодействия, нарушения общения и стереотипность форм поведения, интересов и активности.

Диагноз раннего детского аутизма устанавливается после периода наблюдения за ребенком коллегиальной комиссией в составе педиатра, детского психолога, детского психиатра, детского невролога, логопеда и других специалистов. Широко используются различные опросники, инструкции, тесты измерения уровня интеллекта и развития.

Уточняющее обследование может включать ЭЭГ, МРТ, КТ головного мозга при при судорожном сидроме; консультацию генетика и генотипирование при неврогенетических расстройствах; консультацию гастроэнтеролога при пищеварительных расстройствах и др.

Дифференциальная диагностика раннего детского аутизма проводится как внутри группы первазивных нарушений развития, так и с другими психопатологическими синдромами – задержкой психического развития, олигофренией, шизофренией, депривационными расстройствами и пр.

Лечение

Излечение синдрома раннего детского аутизма на сегодняшний день невозможно, поэтому медикаментозная коррекция строится по синдромальному принципу: в случае необходимости назначаются противосудорожные препараты, психостимуляторы, антипсихотики и т. п. Имеются сведения о благоприятных результатах электроакупунтуры.

Целесообразность применения различных экспериментальных методик (например, лечение раннего детского аутизма безглютеновой диетой) не имеет клинически достоверных подтверждений.

Основная роль в лечении раннего детского аутизма отводится:

- психотерапии;

- психолого-педагогической коррекции;

- дефектологической помощи;

- занятиям с логопедом.

В работе с детьми-аутистами используется музыкотерапия, арт-терапия, игротерапия, иппотерапия, дельфинотерапия, трудотерапия, логоритмика. В процессе обучения аутичных детей педагогам следует ориентироваться на сильные стороны ребенка (нацеленность на учебу, преобладающие интересы, способности к точным наукам или языкам).

Ранний детский аутизм и основные методы его коррекции статья

РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие и признаки раннего детского аутизма. Описаны процессы формирования отдельных сфер деятельности у детей с ранним детским аутизмом, а также представлены методы коррекции раннего детского аутизма.

Ключевые слова: ранний детский аутизм (РДА), аутизм, методы коррекции раннего детского аутизма.

В современном мире с каждым годом повышается рост численности детей с неврологическими патологиями, в том числе и с ранним детским аутизмом (3-4 случая на 10000 детей в России) [5]. При этом у мальчиков данные отклонения наблюдаются чаще, чем у девочек.

Не смотря на такие достаточно обширные данные специалистами уделяется недостаточно внимания изучению и коррекции данного заболевания. В России нет специализированных центров по работе с детьми с синдромом РДА, в связи с чем педагоги и родители, работающие с детьми указанной категории вынуждены самостоятельно исследовать вопрос развития ребенка с ранним детским аутизмом.

Термин «аутизм» был введен в начале XX века немецким психиатром Е. Блейлером, который описал его как: «симптом шизофрении, выражающийся в особом погружении «в мир грез», нереальный, придуманный, который для больного более реален, чем окружающий мир» [2, с. 73].

В.М. Башина под ранним детским аутизмом понимает: «один из сложнейших типов нарушения психического развития, который относится к группе всеохватывающих расстройств, проявляющихся во всестороннем нарушении развития психики: когнитивной, проявляющихся во всестороннем нарушении развития психики: когнитивной, эмоциональной и сенсорной сферы» [1, с. 36].

Синдром раннего детского аутизма окончательно формируется к 3-м годам. При раннем детском аутизме характер функциональных ограничений проявляется в трех основных сферах: социальной, коммуникативной, мотивационной [7, с. 101].

Признаки раннего детского аутизма проявляются в следующем: избегании контакта глаз, нарушенное речевое развитие, несформированность коммуникативных умений, однообразные действия в поведении, низкая выраженность подражания, отсутствие желания оказаться на руках матери и низкая способность к выражению эмоций [1, с. 93].

Для ребенка с РДА контакт со взрослым привлекателен, но социальная стимуляция не попадает в диапазон его комфорта. Например, первая улыбка, возникающая у младенца с аутизмом, не адресована взрослым, а возникает лишь как реакция на приближение взрослого, и на ряду приятных ребенку впечатлений. Дети с аутизмом не умеют дифференцировать эмоциональные состояния окружающих, просто не нуждаются в этом [6, 54].

У детей с признаками раннего детского аутизма вместо развития интереса и активного взаимодействия с миром развиваются защищенные механизмы от вхождения в социальную среду. При взаимодействии такие дети придерживаются неадекватной дистанции, отсутствует система положительной избирательности. Дети с синдромом раннего детского аутизма фокусируют свое внимание на многочисленных страхах, запретах, ритуалах и защитных действиях с целью предотвращения опасности [8, с. 215]. Чрезвычайно большие отличия в интеллектуальном развитии, особенности сенсорного развития (гипо- или гиперчувствительность), комплексные речевые нарушения, нарушения моторного развития, наличие разнообразных страхов, слабое развитие исследовательских способностей и познавательной активности значительно затрудняет процесс обучения.

Формирование игровой деятельности у детей с ранним детским аутизмом также своеобразно. У детей происходит «застревание» в манипуляциях с предметами. Если дети с нормальным развитием успешно переходят к следующему этапу игровой деятельности, то дети с РДА не в состоянии самостоятельно, без помощи специалиста продвигаться дальше. Следует отметить, что у детей с нормальным развитием закономерным считается осмотр игрушек и оценивание их возможностей. Их привлекают игрушки многогранные, позволяющие провести различные операции. Дети же с ранним детским аутизмом, по утверждению К.С. Спиваковской, проявляют минимальный интерес к отбору игрушек и ограниченность возможностей в их использовании. Они выбирают наиболее простые игрушки, которые требуют минимум усилий [10, с. 237].

В большинстве случаев, за счет раннего вмешательства, многие дети в состоянии преодолеть указанные недостатки РДА. Некоторые психиатры считают, что коррекция раннего детского аутизма невозможна без медикаментозного лечения. Однако, разделяя точку зрения М.И. Буянова, можно полагать, что медикаментозного лечения недостаточно без проведения комплексной социальной коррекции и разностороннего развития ребенка [3, с. 26].

Целью коррекционной работы при РДА является формирование поведенческих механизмов, стабильности в саморегуляции, интеллектуальных способностей и эмоциональной адекватности при взаимодействии с социумом.

На ранних стадиях родителям, воспитывающим ребенка с РДА, необходимо: четко следовать режиму дня; больше времени уделять ребенку, играть с ним, чтобы он не замыкался еще больше; избегать перестановок в доме (т.к. дети сложно адаптируются к новым условиям, что может нанести психологическую травму) и создавать спокойную обстановку. Основная работа с такими детьми состоит в том, чтобы ребенок был вовлечен в различные виды деятельности, для этого следует использовать задания, которые особенно заинтересуют ребенка и удержать его внимание.

Остановимся на методах коррекции раннего детского аутизма. К ним относят:

— использование эмоционально-уровневой терапии, разработанной О.С. Никольской, Е.Р. Баенской и др. В рамках данной терапии следует использовать приемы эмоционального воздействия на ребенка. Одним из эффективных приемов, по мнению авторов, является «заражение» ребенка настроением взрослого.

— использование поведенческой терапии. Распространение данный вид терапии получил благодаря работам Г. Айзенка. Поведенческая терапия основана на связи мышления и поведения. Главная задача в рамках поведенческой терапии является предотвращение неадекватного и ошибочного мышления, которое выражение через поведение.

— использование холдинг-терапии, разработанной американским детским психиатром Мартой Вельч. Холдинг терапия основана на установлении тесной связи ребенка со взрослым. Применение холдинг-терапии позволит сблизиться с ребенком и установить доверительный контакт. К приемам холдинг-терапии относят: поглаживание, обнимание, прижимание и т.д.

— использование игровой терапии, родоначальником которой считается Я. Морено. Предлагаются две формы игровой терапии: направленная и ненаправленная. Направленная (директивная) игротерапия предполагает активное участие педагога в игре ребенка, где он направляет и интерпретирует его деятельность. Ненаправленная (недирективная) игротерапия проходит в форме свободной игры ребенка, что способствует большому самовыражению, достижению им эмоциональной устойчивости и развитию механизмов саморегуляции.

— использование речевых игр. Наличие речи является важнейшей составляющей. Учеными доказано, что процессы мышления тесно связаны с речевой деятельностью, поэтому важно развивать на первых этапах хотя бы непроизвольную речь, это позволит определить потенциальные возможности произвольных форм речи, затем повысить словарный запас.

— использование пальчиковых игр и игр, направленных на развитие моторной сферы. Ребенок с РДА должен в минимальной степени обладать моторными навыками: держать в руке карандаш и ручку, выполнять несложные графические действия. Пальчиковые игры позволят совершенствовать двигательные моторные навыки и зрительную память.

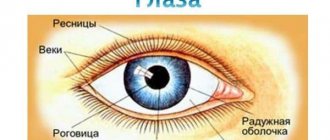

— использование заданий для зрительного восприятия и гимнастики для глаз позволяют научить ребенка распознавать различные предметы. У всех детей с РДА страдает произвольная глазодвигательная активность, ребенок не может выполнить произвольное движение глазами, например, проследить за движением пальца или карандаша по тексту. Для того, чтобы развитие и обучение было эффективным, в минимальной степени этот компонент должен присутствовать.

— использование наглядных пособий и приемов эйдетики. Навыки наглядно-образного мышления диагностируются косвенно. Важно научить ребенка видеть и понимать сюжет, который ему предъявляется (выделение причинно-следственных связей в сюжете почти для всех детей оказывается невозможным).

Таким образом, при своевременной коррекции раннего детского аутизма представляется возможным эффективно работать над развитием ребенка с целью частичного устранения нарушений. Следует помнить, что каждый этап, каждый достигнутый результат в развитии является важным шагом для ребенка. Специально организованный процесс работы с ребенком – обязателен. Без систематической работы невозможна адаптация и социализация ребенка к жизненным условиям. Важным является сочетание различных методов коррекции, но особое внимание необходимо уделять развитию и обучению через игровую деятельность, так как игра является ведущей деятельностью ребенка. Посредством игры создается непринужденная обстановка, ребенок чувствует себя более комфортно, что позволяет достичь более высоких результатов в развитии ребенка.

Список использованной литературы

- Башина В.М. Ранний детский аутизм. М.: Альманах, 1993. – С. 165. 2. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок, пути помощи. М.: Теревинф, 1997. – 227 с.

- Блейлер Е. Руководство по психиатрии. М.: Изд-во независимой психиатрической ассоциации, 1993. – 542 с.

- Буянов М.И. Аутизм. М.: Российское общество медиков-литераторов, 2001. – 88 с.

- Детский аутизм. Хрестоматия / Сост. Л.М. Шипицына. СПб: Международный университет семьи и ребенка им Р. Валленберга, 2014 – 254 с.

- Заболеваемость всего населения России в 2015 году: статистические материалы. Ч. I. – М., 2016

- Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М.: Академия, 1985. – 144 с.

- Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. СПб: Речь, 2007. — 288 с.

- Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского аутизма. М.: Просвещение, 200. – 350 с.

- Психология аномального развития ребенка: В 2 т.: Хрестоматия / Под ред. В.В. Лебединского, М.К. Бардышевской. – М.: ЧеРо: Изд-во МГУ: Высш. шк., 2002. — Т.1., Т.2. – С. 230-260, 611-670. 3, с. 67.

- Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 464 с.

- Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. М.: Теревинф, 2004. – 136 с.