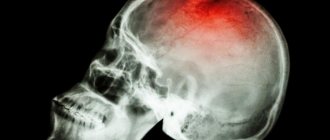

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к наиболее распространённым видам повреждений и составляет до 50 % всех видов травм, и в последние десятилетия характеризуется как тенденцией роста удельного веса травм мозга, так и их утяжелением. Таким образом, ЧМТ всё больше становится мультидисциплинарной проблемой, актуальность которой возрастает для нейрохирургов, неврологов, психиатров, травматологов, рентгенологов и др. В то же время последние наблюдения показывают недостаточное качество, несоблюдение преемственности консервативной терапии.

Выделяют несколько основных типов взаимосвязанных патологических процессов:

- непосредственное повреждение вещества головного мозга в момент травмы;

- нарушение мозгового кровообращения;

- нарушение ликвородинамики;

- нарушения нейродинамических процессов;

- формирование рубцово-спаечных процессов;

- процессы аутонейросенсибилизации.

Основу патологоанатомической картины изолированных повреждений головного мозга составляют первичные травматические дистрофии и некрозы; расстройства кровообращения и организация тканевого дефекта. Сотрясения головного мозга характеризуются комплексом взаимосвязанных деструктивных, реактивных и компенсаторно-приспособительных процессов, протекающих на ультраструктурном уровне в синаптическом аппарате, нейронах, клетках.

Ушиб мозга — повреждение, характеризующееся наличием в веществе мозга и в его оболочках макроскопически видимых очагов деструкции и кровоизлияний, в части случаев сопровождающихся повреждением костей свода, основания черепа. Непосредственное повреждение при ЧМТ гипоталамо-гипофизарных, стволовых структур и их нейромедиаторных систем обусловливает своеобразие стрессорного ответа. Нарушение метаболизма нейромедиаторов — важнейшая особенность патогенеза ЧМТ. Высокочувствительным к механическим воздействиям является мозговое кровообращение.

Основные изменения, развивающиеся при этом в сосудистой системе, выражаются спазмом или расширением сосудов, а также повышением проницаемости сосудистой стенки. Непосредственно с сосудистым фактором связан и другой патогенетический механизм формирования последствий ЧМТ — нарушение ликвородинамики. Изменение продукции ликвора и его резорбции в результате ЧМТ связано с повреждением эндотелия хориоидных сплетений желудочков, вторичными нарушениями микроциркуляторного русла мозга, фиброзом мозговых оболочек, в отдельных случаях — ликвореей. Эти нарушения приводят к развитию ликворной гипертензии, реже — гипотензии.

При ЧМТ в патогенезе морфологических нарушений значительную роль наряду с непосредственным повреждением нервных элементов играют гипоксические и дисметаболические нарушения. ЧМТ, особенно тяжёлая, вызывает расстройства дыхания и кровообращения, что усугубляет имеющиеся дисциркуляторные церебральные нарушения и в совокупности приводит к более выраженной гипоксии мозга.

В настоящее время (Лихтерман Л. Б., 1990 г.) выделяют три базисных периода в течение травматической болезни головного мозга: острый, промежуточный, отдалённый.

Острый период определяется взаимодействием травматического субстрата, реакций повреждения и реакций защиты, и является промежутком времени от момента повреждающего воздействия механической энергии до стабилизации на том или ином уровне нарушенных общемозговых и общеорганизменных функций либо смерти пострадавшего. Протяжённость его составляет от 2 до 10 недель, в зависимости от клинической формы ЧМТ.

Промежуточный период характеризуется рассасыванием и организацией участков повреждений, и развёртыванием компенсаторно-приспособительных процессов до полного или частичного восстановления или устойчивой компенсации нарушенных функций. Протяжённость промежуточного периода при нетяжёлой ЧМТ — до 6 месяцев, при тяжёлой — до года.

Отдалённый период является завершением или сосуществованием дегенеративных и репаративных процессов. Протяжённость периода при клиническом выздоровлении — до 2–3 лет, при прогредиентном течении — не ограничена.

Виды черепно–мозговых травм и главные симптомы

Все травмы, связанные с головой можно разделить на несколько основных типов и видов. В первую очередь, их разделяют по биомеханике: ударно-противоударная травма с прохождением ударной волны через весь мозг, ускоренно-замедленная, когда происходит смещение больших полушарий к стволу, сочетанная, или одновременное воздействие первых видов. Также делятся черепно-мозговые травмы по виду повреждения – очаговые, диффузные и сочетанные, по генезу поражения – первичные и вторичные поражения. Среди типов ЧМТ можно выделить изолированные травмы без повреждений внутри черепа, сочетанные, отличающиеся наличием внутричерепных поражений в результате механического воздействия, и комбинированные.

По своему характеру травмы могут быть закрытыми, в результате которых не страдает кожный покров головы, открытыми проникающими без повреждения твердой оболочки мозга и открытыми проникающими с повреждением этой оболочки. Последствия тяжелой черепно-мозговой травмы могут быть непредсказуемыми, а ее симптомы отличаются от более легких травм. Чаще всего в первые минуты после травмы появляется тошнота, рвота и головокружение, при этом последствия закрытой черепно-мозговой травмы часто менее заметны, а последствия открытой черепно-мозговой травмы могут быть куда более сложными.

Классификация черепно-мозговой травмы

Все виды ЧМТ принято разделять на закрытые травмы мозга (ЗТМ), открытые и проникающие. Закрытая ЧМТ представляет собой механическое повреждение черепа и головного мозга, вследствие чего возникает ряд патологических процессов, определяющих тяжесть клинических проявлений травмы. К открытой ЧМТ следует относить повреждения черепа и головного мозга, при которых имеются раны покровов мозгового черепа (повреждения всех слоёв кожи); проникающие повреждения предусматривают нарушение целостности твёрдой мозговой оболочки.

Классификация черепно-мозговой травмы (Гайдар Б. В. и соавт., 1996):

- сотрясение головного мозга;

- ушиб головного мозга: лёгкой, средней, тяжёлой степени тяжести;

- сдавление головного мозга на фоне ушиба и без ушиба: гематомой — острой, подострой, хронической (эпидуральной, субдуральной, внутримозговой, внутрижелудочковой); гидромой; костными отломками; отёк-набухание; пневмоцефалия.

При этом очень важно определить:

- состояние подоболочечных пространств: субарахноидальное кровоизлияние; ликворное давление — нормотензия, гипотензия, гипертензия; воспалительные изменения;

- состояние черепа: без повреждения костей; вид и локализация перелома;

- состояние покровов черепа: ссадины; ушибы;

- сопутствующие повреждения и заболевания: интоксикации (алкоголь, наркотики и пр., степень).

Необходимо также классифицировать ЧМТ по тяжести состояния пострадавшего, оценка которого включает изучение минимум трёх слагаемых:

1) состояние сознания;

2) состояние жизненно важных функций;

3) состояние очаговых неврологических функций.

Черепно-мозговые травмы: признаки и первая помощь

Различают открытые и закрытые черепно-мозговые травмы(ЧМТ)

К открытым черепно-мозговым травмам относятся ранения головы и открытые переломы костей черепа.

– сотрясение головного мозга;

– сдавление головного мозга;

– закрытые переломы переломы костей свода и основания черепа.

Сотрясение головного мозга – серьезное повреждение тупым предметом, возникающее при закрытых травмах черепа. При этом наблюдается отек и набухание мозга.

– потеря сознания от нескольких секунд, так, что человек даже не успевает упасть (нокдаун в боксе) и до нескольких суток и более;

– ретроградная амнезия – пострадавший не может вспомнить событий, которые предшествовали травме.

Для ушиба и сотрясения мозга характерны общемозговые симптомы: головокружение, головная боль, тошнота и рвота, замедление пульса и т.д.

При ушибе и сдавлении головного мозга отмечается еще и частичное разрушение мозговой ткани, в результате которого проявляются очаговые симптомы поражения мозга: нарушение зрения, речи, мимики, движений конечностей (параличи).

Окончательный диагноз может поставить только врач по результатам специальных исследований.

При переломах костей черепа повреждение мозга наступает не только от удара, но и от внедрения отломков костей и излившейся крови (сдавление мозга гематомой).

Открытые переломы костей черепа опасны возможностью инфицирования мозговой ткани с последующими осложнениями: менингитом, энцефалитом, абсцессом головного мозга и т.д.

Переломы костей свода черепа бывают в виде трещин или в виде нарушения целостности одной или нескольких костей. При оскольчатых переломах осколки костей сдавливают головной мозг, нарушают его целостность и повреждают мозговые кровеносные сосуды. Возникающее при этом внутреннее кровотечение вызывает отек головного мозга.

Признаки перелома костей свода черепа :

– жалобы на боль и болезненность в месте травмы;

– внешне отечность или рана;

– при ощупывании возможно вдавление.

При повреждении мозга, оболочек и кровеносных сосудов дополнительно общемозговые и очаговые признаки.

Перелом костей основания черепаотносится к тяжелым и опасным повреждениям головного мозга, мозговых оболочек и черепно-мозговых нервов. Перелом делает мозговую полость открытой для инфекции через ушную, носовую и ротовую полости.

Признаки перелома костей основания черепа:

– тяжелое общее состояние, потеря сознания; истечение ликвора (мозговой жидкости), крови из носа, наружных слуховых проходов, по задней стенке глотки (абсолютный признак перелома костей основания черепа);

– появление «симптома очков» – синяки вокруг глаз на второй день после травмы;

– параличи обонятельного, зрительного, глазодвигательного, лицевого нервов.

Первая помощь при черепно-мозговых травмах:

1. Создать полный покой, в положении лежа на боку, недопустимы попытки пострадавшего вставать, резкие перемены положения тела, сотрясения тела при транспортировке;

2. Предупредить возможную закупорку дыхательных путей кровью, рвотными массами. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо очистить полость рта от рвотных масс введением пальца, обмотанного марлей или платком. Для этого голову больного поворачивают в сторону. При подозрении на перелом позвоночника в шейном отделе голову поворачивать нельзя из-за опасности повреждения спинного мозга.

3. При сопутствующем переломе позвоночника в шейном отделе – фиксированное положение головы. Голову пострадавшего фиксируют с помощью подручных средств, путем создания валика вокруг головы;4. При переломах костей свода черепа – наложить сухую асептическую повязку.

4. Холод к голове (пузырь со льдом, холодные компрессы).

5. Срочная доставка пострадавшего в лечебное учреждение, транспортировка в положении лежа на спине. При отсутствии сознания у пострадавшего, его укладывают на бок, или только поворачивают голову.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения:

Сдача сессии и защита диплома – страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном.

8720 – | 7131 – или читать все.

193.176.86.57 studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock! и обновите страницу (F5)

очень нужно

Выделяют пять градаций состояния больных с ЧМТ

Удовлетворительное состояние. Критерии:

- ясное сознание;

- отсутствие нарушений жизненно важных функций;

- отсутствие вторичной (дислокационной) неврологической симптоматики; отсутствие или мягкая выраженность первичных очаговых симптомов.

Угроза для жизни (при адекватном лечении) отсутствует; прогноз восстановления трудоспособности обычно хороший.

Состояние средней тяжести. Критерии:

- состояние сознания — ясное или умеренное оглушение;

- жизненно важные функции не нарушены (возможна лишь брадикардия);

- очаговые симптомы — могут быть выражены те или иные полушарные и краниобазальные симптомы, выступающие чаще избирательно.

Угроза для жизни (при адекватном лечении) незначительна. Прогноз восстановления трудоспособности чаще благоприятный.

Тяжёлое состояние. Критерии:

- состояние сознания — глубокое оглушение или сопор;

- жизненно важные функции нарушены, преимущественно умеренно по 1–2 показателям;

- очаговые симптомы:

- стволовые — выражены умеренно (анизокория, снижение зрачковых реакций, ограничение взора вверх, гомолатеральная пирамидная недостаточность, диссоциация менингеальных симптомов по оси тела и др.);

- полушарные и краниобазальные — выражены чётко как в виде симптомов раздражения (эпилептические припадки), так и выпадения (двигательные нарушения могут достигать степени плегии).

Угроза для жизни значительная, во многом зависит от длительности тяжёлого состояния. Прогноз восстановления трудоспособности порой малоблагоприятный.

Крайне тяжёлое состояние. Критерии:

- состояние сознания — кома;

- жизненно важные функции — грубые нарушения по нескольким параметрам;

- очаговые симптомы: стволовые — выражены грубо (плегия взора вверх, грубая анизокория, дивергенция глаз по вертикальной или горизонтальной оси, резкое ослабление реакций зрачков на свет, двухсторонние патологические знаки, горметония и др.); полушарные и краниобазальные — выражены резко.

Угроза для жизни максимальная, во многом зависит от длительности крайне тяжёлого состояния. Прогноз восстановления трудоспособности часто малоблагоприятный.

Терминальное состояние. Критерии:

- состояние сознания — терминальная кома;

- жизненно важные функции — критические нарушения;

- очаговые симптомы:

- стволовые — двусторонний фиксированный мидриаз, отсутствие зрачковых и роговичных рефлексов;

- полушарные и краниобазальные — перекрыты общемозговыми и стволовыми нарушениями.

Выживание, как правило, невозможно.

Перевозка пациента с черепно-мозговой травмой

Перевозка пациента с черепно- мозговой травмой (ЧМТ) должна осуществляться медицинской организацией с лицензией на скорую медицинскую помощь. Если пациенту не требуется сею минутная нейрохиругическая помощь, а транспортировка связана с поступлением на лечение в новый стационар или на реабилитацию, у медицинской организации должна быть и лицензия на неврологию. В таком случае медицинская помощь во время транспортировки наиболее специализированная, особенно это важно, если транспортировка дальняя.

Какие варианты есть для перевозок пациентов с ЧМТ

- Перевозка больного с сотрясением головного мозга из больницы в больницу в автомобиле скорой медицинской помощи

- Перевозка пациента с ушибом головного мозга на ИВЛ в новый стационар (ИВЛ – искусственная вентиляция легких)

- Транспортировка пациента вертолетом на оперативное лечение

- Санитарная авиация для больного с ЧМТ на регулярном рейсе самолета

- Дальняя транспортировка в реанимобиле больного с ЧМТ и возможность проведения ИВЛ

Из всех вариантов медицинской транспортировки самым лучшим считается тот, при котором пациент находится минимальное количество часов в пути. Но если у пациента есть противопоказания к перелету самолетом, и эти противопоказания распространяются и на вертолет, то вариантами наземного перемещения больного будет автомобиль скорой помощи или поезд.

В поезде пациентов транспортируют как правило уже на реабилитацию или из лечебного учреждения домой. В автомобиле скорой помощи, к которым относятся и реанимационные автомобили (реанимобили) транспортируют на лечение в новый стационар.

Какая ещё помощь доступна нашим пациентам

- Оценка эффективности лечения в данном стационаре

- Оценка реабилитационного потенциала пациента и устройство на реабилитацию по профилю заболевания

- Подготовка пациента к транспортировке

- Услуга второго мнения при непростых медицинских случаях

- Выбор и договоренность на лечение в новом стационаре, при не полной эффективности лечения в данном

Консультативная помощь также осуществляется круглосуточно

- всегда доступен диспетчер службы для понимания стоимости услуг и их заказа,

- всегда доступен врач координатор, отвечающий за сложные медицинские случаи и устройство на госпитализацию,

- круглосуточно доступен логист для формирования сложной логистики перемещения, когда есть сложность с прямой транспортной доступностью между точками отправления и назначения.

Для заказа транспортировки, обращайтесь в компанию ПегасМед — это гарантия качества и безопасности транспортировки

Фотоальбом

Все фотографии

Консультация и заказ услуг круглосуточно по телефону 8(495)155-03-03

Обратный звонок

Клиническая картина острой черепно-мозговой травмы

Сотрясение головного мозга. Клинически представляет собой единую функционально обратимую форму (без разделения на степени). При сотрясении головного мозга возникает ряд общемозговых нарушений: потеря сознания или, в лёгких случаях, кратковременное его затемнение от нескольких секунд до нескольких минут. В последующем сохраняется оглушённое состояние с недостаточной ориентировкой во времени, месте и обстоятельствах, неясным восприятием окружающего и суженым сознанием. Часто обнаруживается ретроградная амнезия — выпадение памяти на события, предшествующие травме, реже антероградная амнезия — выпадение памяти на последующие за травмой события. Реже встречается речевое и двигательное возбуждение.

Больные предъявляют жалобы на головную боль, головокружение, тошноту. Объективным признаком является рвота. Неврологический осмотр обычно выявляет незначительные рассеянные симптомы: симптомы орального автоматизма (хоботковый, носогубной, ладонно-подбородочный); неравномерность сухожильных и кожных рефлексов (как правило, наблюдается снижение брюшных рефлексов, их быстрая истощаемость); умеренно выраженные или непостоянные пирамидные патологические знаки (симптомы Россолимо, Жуковского, реже — Бабинского).

Часто отчётливо проявляется мозжечковая симптоматика: нистагм, мышечная гипотония, интенционный тремор, неустойчивость в позе Ромберга. Характерной особенностью сотрясений головного мозга является быстрый регресс симптоматики, в большинстве случаев все органические знаки проходят в течение 3 суток. Более стойкими при сотрясениях головного мозга и ушибах лёгкой степени оказываются различные вегетативные и, прежде всего, сосудистые нарушения. К ним относятся колебания артериального давления, тахикардия, акроцианоз конечностей, разлитой стойкий дермографизм, гипергидроз кистей, стоп, подмышечных впадин.

Ушиб головного мозга (УГМ) характеризуется очаговыми макроструктурными повреждениями мозгового вещества различной степени (геморрагия, деструкция), а также субарахноидальными кровоизлияниями, переломами костей свода и основания черепа.

Ушиб мозга лёгкой степени тяжести клинически характеризуется кратковременным выключением сознания после травмы до нескольких десятков минут. По его восстановлении типичны жалобы на головную боль, головокружение, тошноту и др. Как правило, отмечаются ретро-, кон-, антероградная амнезия, рвота, иногда повторная. Жизненно важные функции обычно без выраженных нарушений. Могут встречаться умеренные тахикардия, иногда артериальная гипертензия. Неврологическая симптоматика обычно мягкая (нистагм, лёгкая анизокория, признаки пирамидной недостаточности, менингеальные симптомы и др.), преимущественно регрессирующая на 2-, 3-й неделе после ЧМТ. При УГМ лёгкой степени, в отличие от сотрясения, возможны переломы костей свода черепа и субарахноидальное кровоизлияние.

Ушиб мозга средней степени тяжести клинически характеризуется выключением сознания после травмы продолжительностью до нескольких десятков минут и даже часов. Выражена кон-, ретро-, антероградная амнезия. Головная боль, нередко сильная. Может наблюдаться многократная рвота. Встречаются нарушения психики. Возможны преходящие расстройства жизненно важных функций: брадикардия или тахикардия, повышение АД; тахипноэ без нарушений ритма дыхания и проходимости трахеобронхиального дерева; субфебрилитет. Часто выражены менингеальные симптомы. Улавливаются и стволовые симптомы: нистагм, диссоциация менингеальных симптомов, мышечного тонуса и сухожильных рефлексов по оси тела, двусторонние патологические знаки и др. Отчётливо проявляется очаговая симптоматика, определяемая локализацией ушиба мозга: зрачковые и глазодвигательные нарушения, парезы конечностей, расстройства чувствительности и т. д. Органическая симптоматика постепенно в течение 2–5 недель сглаживается, но отдельные симптомы могут наблюдаться длительное время. Часто наблюдаются переломы костей свода и основания черепа, а также значительное субарахноидальное кровоизлияние. При этом нередки боли в области шеи.

Ушиб мозга тяжёлой степени тяжести клинически характеризуется выключением сознания после травмы продолжительностью от нескольких часов до нескольких недель. Часто выражено двигательное возбуждение, наблюдаются тяжёлые угрожающие нарушения жизненно важных функций. В клинической картине тяжёлых УГМ доминирует стволовая неврологическая симптоматика, которая в первые часы или сутки после ЧМТ перекрывает очаговые полушарные симптомы. Могут выявляться парезы конечностей (вплоть до параличей), подкорковые нарушения мышечного тонуса, рефлексы орального автоматизма и т. д. Отмечаются генерализованные или фокальные эпилептические припадки. Очаговые симптомы регрессируют медленно; часты грубые остаточные явления, прежде всего со стороны двигательной и психической сфер. УГМ тяжёлой степени часто сопровождается переломами свода и основания черепа, а также массивным субарахноидальным кровоизлиянием.

Несомненным признаком переломов основания черепа является назальная или ушная ликворея. Положительным при этом является симптом пятна на марлевой салфетке: капля кровянистой цереброспинальной жидкости образует красное пятно в центре с желтоватым ореолом по периферии.

Подозрение на перелом передней черепной ямки возникает при отсроченном появлении периорбитальных гематом (симптом очков). При переломе пирамиды височной кости часто наблюдается симптом Бэттла (гематома в области сосцевидного отростка).

Сдавление головного мозга — прогрессирующий патологический процесс в полости черепа, возникающий вследствие травмы и вызывающий дислокацию и ущемление ствола с развитием угрожающего для жизни состояния. При ЧМТ сдавление головного мозга встречаются в 3–5 % случаев как на фоне УГМ, так и без них. Среди причин сдавления на первом месте стоят внутричерепные гематомы — эпидуральные, субдуральные, внутримозговые и внутрижелудочковые; далее следуют вдавленные переломы костей черепа, очаги размозжения мозга, субдуральные гигромы, пневмоцефалия.

Клиническая картина сдавления головного мозга выражается жизненно опасным нарастанием через определённый промежуток времени (так называемый светлый промежуток) после травмы или непосредственно после неё общемозговых симптомов, прогрессированием нарушения сознания; очаговых проявлений, стволовых симптомов.

Закрытая черепно-мозговая травма

Закрытой черепно-мозговой травмой считают такую, при которой полость черепа остается замкнутой даже при переломах костей, то есть когда сохранена целостность слизистой оболочки полости носа и глотки, кожи головы или когда ранены мягкие ткани, но сохранена целостность костей.

Различают следующие виды закрытой черепно-мозговой травмы:

1) сотрясение головного мозга; 2) ушиб мозга с различной локализацией повреждений (полушария большого мозга, базальные отделы, мозговой ствол, паравентрикулярные участки, мозжечок); 3) сжатие мозга без забоя и с ушибом (гематомой эпи- и субдуральной, внутримозговой, отломками костей черепа, отеком и набуханием мозга).

Сотрясение головного мозга

Сотрясение головного мозга — самый легкий вид травмы, который заключается в функциональных расстройствах мозга, возникающие непосредственно после травмы и довольно быстро проходят.

Симптомы:

1) кратковременная потеря сознания (от нескольких секунд до 10-20 мин);

2) потеря памяти — ретроградная амнезия на события, которые были перед травмой, и обстоятельства травмы, иногда — антеградная амнезия;

3) однократная рвота сразу после травмы;

4) отсутствие очаговых симптомов в остром периоде и незначительные мозговые течение первых нескольких дней после травмы;

5) астеновегетативный синдром (бледность, холодный пот, пилороспазм).

Диагностика сотрясения головного мозга не затруднена. После кратковременной потери сознания непосредственно после травмы у больных могут быть головная боль, головокружение, тошнота и рвота, иногда — замедление частоты пульса или тахикардия (обычно пульс остается нормальным). Дыхание также редко нарушается. Клинические проявления обусловлены в основном внутричерепным давлением. Когда появляются симптомы спинномозговой гипер-или гипотензии, явления раздражения оболочек или сдавления головного мозга, для уточнения диагноза применяют спинномозговую пункцию в положении больного лежа с измерением давления и исследованием спинномозговой жидкости. Спинномозговое давление может меняться в зависимости от характера травмы и времени, прошедшего после нее. О повышении давления говорят тогда, когда оно выше 1,96 кПа (200 мм вод. Ст.), о понижении — когда ниже 0,98 кПа-100 мм вод. в.

Ушиб головного мозга

Ушиб головного мозга проявляется:

1) длительной потерей сознания или запятой при поражении мозгового ствола;

2) амнезией и дезориентацией во времени и обстоятельствах;

3) очаговыми и мозговыми симптомами различной тяжести;

4) моторным и психическим возбуждением, галлюцинациями, сопровождающие субарахноидальное кровоизлияние;

5) нарушением жизненно важных функций (дыхания, сердечно-сосудистой системы).

От тяжести травмы зависят длительность потери сознания, клинические проявления очаговых мозговых явлений, течение болезни.

Клинически различают три степени ушиба мозга: легкий, средний и тяжелый. Легкий ушиб головного мозга характеризуется длительной потерей сознания, чем при сотрясении мозга (до 1 ч), мозговой симптоматикой, как при сотрясении и легкой очаговой — в виде рефлекторной асимметрии, сохраняется в течение первых 7-10 дней.

Ушиб головного мозга средней тяжести характеризуют: потеря сознания на несколько часов, четко выраженные на фоне мозговых симптомов очаговые (монопарез, гемипарез, гемиплегия, дряблая реакция и асимметрия зрачков и т.д.), вегетативные расстройства, повышение температуры тела и менингеальные симптомы. У половины больных бывает субарахноидальное кровоизлияние, обусловленное преимущественно кровотечением из вен основания черепа, а также его переломом.

У некоторых больных на 3-й день общее состояние может ухудшаться, что связано с увеличением отека и набуханием мозга.

Тяжелый ушиб головного мозга характеризуется длительной потерей сознания (от нескольких до нескольких дней), грубыми мозговыми очаговыми симптомами, нарушением обращения спинно-мозговой жидкости и кровообращения мозга.

У 35% больных с ушибом головного мозга встречаются переломы костей черепа, которые возникают вследствие непосредственного приложения силы — удара.

Перелом черепа

По локализации различают переломы:

1) свода черепа;

2) основания черепа;

3) свода и основания черепа.

Переломы бывают линейные (трещины), вдавленные, багатоосколочные и огнестрельные.

Перелом свода черепа

Этот вид перелома может быть полным и неполным, когда возникает надлом или перелом только внутренней стекловидной пластинки. При смещении отломков стекловидной пластинки, а также при вдавленных и многоосколочных переломах могут повреждаться оболочки и ткань мозга с кровотечением и формированием гематомы с соответствующей неврологической симптоматикой.

Диагностика перелома свода черепа основывается на клинических (визуально и пальпаторно проявляется деформация) и рентгенологических данных. На рентгенограммах черепа в двух проекциях определяют локализацию и характер перелома, направление размещения трещин и т.п.

Переломы основания черепа возникают вследствие действия прямой силы на кости основания (при падении на голову, удар в область основания носа и т.д.), которая предопределяет характер и локализацию перелома. Диагноз перелома основания черепа устанавливают по клиническим и рентгенологическим признакам.

Различают переломы передней, средней и задней черепных ямок. Характерными клиническими симптомами перелома костей передней черепной ямки кровотечение и истечение спинномозговой жидкости из носа, одно или двустороннее кровоизлияние в клетчатку орбит в виде очков.

У больных с переломами средней черепной ямки (пирамид височных костей) наблюдаются ликвор из уха, снижение слуха и периферический паралич лицевого нерва. Переломы в области задней черепной ямки проявляются кровоизлиянием на участке сосцевидных отростков, двусторонним поражением отводящего нерва, сочетанным поражением лицевого и слухового или лицевого и отводящего нервов.

Переломы основания черепа — это тяжелые травмы, поскольку обусловлены непосредственной близостью трещин к мозговому стволу. Поражаются основа мозга, диэнцефальная участок, глубинные отделы полушарий большого мозга. В клинической симптоматике на первое место выступают бульбарные симптомы (сопор, дыхание Чейна-Стокса, терминальное состояние). Переломы основания черепа с тяжелыми повреждениями мозга является основной причиной смерти больных с черепно-мозговой травмой.

Сжатие головного мозга

Сжатие головного мозга при травмах обусловлено:

1) возникновением внутричерепных гематом (эпидуральной, субдуральной, внутримозговой или внутрижелудочковой);

2) костными отломками при их смещении в полость черепа;

3) быстрым возникновением отека и набухания мозга.

Сжатие может возникать непосредственно во время травмы (перелома костей черепа, массивного кровотечения) или в различные сроки после нее.

Поздняя или повторная потеря сознания при черепно-мозговой травме после «светлого» промежутка времени характерна для постепенно нарастающей гематомы преимущественно вследствие повреждения ветвей средней менингеальной артерии.

Эпидуральные гематомы могут локализоваться в лобно-височном, височно-теменном, височно-базальном или височно-затылочном участке.

Наиболее характерным для эпидуральной гематомы, развившейся на фоне сотрясения или ушиба мозга, является 3-6-часовой или длиннее «светлый» промежуток времени с постепенно нарастающими мозговыми признаками сжатия и очаговые симптомы в виде расширения зрачка на стороне гематомы и пирамидной симптоматики на противоположной стороне. Нарастающая гематома клинически проявляется усилением головной боли, повторной рвотой, возбуждением и нарастанием очаговых неврологических симптомов (сначала — ирритация, а затем — выпадением функций сжатой участка), брадикардией и напряжением пульса, чаще дыханием, а затем потерей сознания с резким нарушением сердцебиения, дыхания и всех жизненных функций организма.

Спинно-мозговая жидкость при диагностической пункции чистая, давление ее может быть повышенным, реже — нормальным или пониженным (при блокаде ее). Наличие в жидкости крови указывает на субарахноидальное кровоизлияние, которое в зависимости от тяжести травмы может быть по-разному выражен — от легкой окраски спинно-мозговой жидкости до цельной.

Субдуральная гематома по клиническому течению может быть острой (с сотрясением или ушибом мозга), когда проявляется в первые — 2-3 дня, подострой (симптомы появляются на 4-14 день после травмы) и хронической.

Клиническая симптоматика при субдуральной гематоме отступает на второй план по сравнению с сотрясением или ушибом мозга, развивается медленно с более длительным «светлым» промежутком времени, менингеальными симптомами и примесью крови в спинно-мозговой жидкости. Незначительные субдуральные гематомы клинически могут быть несвоевременно выявленными или вообще не обнаруженными.

Внутримозговые гематомы характеризуются появлением очаговых неврологических симптомов, которые в зависимости от локализации клинически проявляются по-разному.

В диагностике сдавления головного мозга помимо клинических симптомов и данных спинно-мозговой пункции важны обзорная рентгенография черепа, эхоэнцефалография, компьютерная томография, ангиография и т.д. Эти методы исследования дают возможность уточнить характер и локализацию сжатия мозга.

Осложнения

Нарушения жизненно важных функций — расстройство основных функций жизнеобеспечения (внешнего дыхания и газообмена, системного и регионарного кровообращения). В остром периоде ЧМТ среди причин острой дыхательной недостаточности (ОДН) преобладают нарушения вентиляции лёгких, связанные с нарушением проходимости дыхательных путей, вызванной скоплением секрета и рвотных масс в полости носоглотки с последующей их аспирацией в трахею и бронхи, западением языка у больных в коматозном состоянии.

Дислокационный процесс: височно-тенториальное включение, представляющее смещение медиобазальных отделов височной доли (гиппокамп) в щель вырезки намёта мозжечка и вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, характеризующееся сдавлением бульбарных отделов ствола.

Гнойно-воспалительные осложнения подразделяются на внутричерепные (менингит, энцефалит и абсцесс мозга) и внечерепные (пневмония). Геморрагические — внутричерепные гематомы, инфаркты мозга.

Диагностика и последствия черепно-мозговых травм

Чтобы избежать тяжелых последствий ЧМТ головного мозга, необходимо провести своевременное обследование, которое позволит выявить тип травмы и степень воздействия внешних факторов на головной мозг. Главной особенностью большинства черепно-мозговых травм является вероятность возникновения вторичных повреждений мозга, при этом даже при повреждении легкой степени, вы можете быть спокойны только после прохождения длительного периода времени, так как нежелательные последствия ЧМТ и осложнения могут проявиться через год и гораздо позже.

Особенно нежелательными последствиями черепно-мозговой травмы являются кистозно-глиозные изменения головного мозга, как последствия ЧМТ. В этом случае происходит разрастание глии, а это мозговых тканей. Последствия от ЧМТ могут быть разными – от полного выздоровления, до умеренной и грубой инвалидности, когда больной оказывается прикованным к постели. Некоторые больные впадают в вегетативные состояние (перестают проявлять признаки жизни), не редкими являются локальные исходы.

Схема обследования пострадавших с черепно-мозговой травмой

- Выявление анамнеза травмы: время, обстоятельства, механизм, клинические проявления травмы и объём медицинской помощи до поступления.

- Клиническая оценка тяжести состояния пострадавшего, что имеет большое значение для диагностики, сортировки и оказания пострадавшим этапной помощи. Состояние сознания: ясное, оглушение, сопор, кома; отмечается длительность утраты сознания и последовательность выхода; нарушение памяти антеро- и ретроградная амнезия.

- Состояние витальных функций: сердечно-сосудистая деятельность — пульс, артериальное давление (частая особенность при ЧМТ — разница АД на левой и правой конечностях), дыхание — нормальное, нарушенное, асфиксия.

- Состояние кожных покровов — цвет, влажность, кровоподтёки, наличие повреждений мягких тканей: локализация, вид, размеры, кровотечение, ликворея, инородные тела.

- Исследование внутренних органов, костной системы, сопутствующие заболевания.

- Неврологическое обследование: состояние черепной иннервации, рефлекторно-двигательной сферы, наличие чувствительных и координаторных расстройств, состояние вегетативной нервной системы.

- Оболочечные симптомы: ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского.

- Эхоэнцефалоскопия.

- Рентгенография черепа в двух проекциях, при подозрении на повреждение задней черепной ямы — проведение заднего полуаксиального снимка.

- Компьютерная или магнитно-резонансная томографии черепа и головного мозга.

- Офтальмологическое исследование состояния глазного дна: отёк, застой диска зрительного нерва, кровоизлияния, состояние сосудов глазного дна.

- Люмбальная пункция — в остром периоде показана практически всем пострадавшим с ЧМТ (за исключением больных с признаками сдавления головного мозга) с измерением ликворного давления и выведением не более 2–3 мл ликвора с последующим лабораторным исследованием.

- В диагнозе отражаются: характер и вид повреждения головного мозга, наличие субарахноидального кровоизлияния, сдавления мозга (причина), ликворная гипо- или гипертензия; состояние мягких покровов черепа; переломы костей черепа; наличие сопутствующих повреждений, осложнений, интоксикаций.

Открытая черепно-мозговая травма — симптомы ОЧМТ

Открытой называют такую травму черепа, когда вместе с внешними мышечными тканями и кожным покровом головы оказываются поврежденными кости черепа. Если вместе с ними оказываются, затронута оболочка мозга, то травму считают проникающей

. Открытая форма повреждения считается опаснее закрытой из-за высокого риска попадания инфекции в рану.

Достаточно часто открытые формы повреждения сочетаются с закрытыми травмами. Одновременно, человек в результате несчастного случая может получить ушиб головного мозга и несколько переломов костей черепа, один или несколько из которых диагностируется как открытый.

Для открытой формы ЧМТ характерна длительная потеря сознания. В особо тяжелых случаях больной может впасть в коматозное состояние

.

У пострадавшего при открытой травме черепа могут наблюдаться:

- судороги;

- хриплое и прерывистое дыхание;

- нарушение координации движений.