Аномалии расположения и формы почек

Дистопия почки

— это врожденное ненормальное ее положение. Причиной этого порока является нарушение эмбриональной миграции и ротации почки из таза в поясничную область. Процесс поворота на 90° начинает происходить после того, как почка поднялась выше бифуркации аорты, поэтому прекращение миграции на ранних этапах всегда сочетается с неполной ротацией. Чем ниже расположена почка, тем больше нарушен процесс ее ротации. При этом почечный синус и лоханка обращены вперед или латерально. Процесс поворота почки может быть неполным, даже когда почка расположена на своем месте. В зависимости от уровня, на котором прекратилась миграция почки вверх, выделяют тазовую, подвздошную и поясничную дистопию. Торакальная дистопия — особый случай, возникает при избыточной миграции почки в полость грудной клетки на фоне врожденной диафрагмальной грыжи, слева в 2 раза чаще, чем справа. Дистопия почки может быть одно- и двусторонней. Дистопия почки без смещения на противоположную сторону называется гомолатеральной. Гораздо реже во время миграции в поясничную область почка смещается на противоположную сторону, и тогда развивается перекрестная (гетеролатеральная) дистопия.

Клиническое значение гомолатеральной дистопии почек определяется ее видом. Наибольшее клиническое значение имеет тазовая дистопия. Данное обстоятельство обусловлено давлением почки на соседние органы (подвздошные сосуды, тазовое симпатическое нервное сплетение, прямую кишку, мочевой пузырь, матку), и поэтому клинические проявления могут возникать даже при отсутствии патологического процесса в аномальной почке. Кроме того, дисто-пированную почку нередко принимают за объемное образование, хирургическое вмешательство при этом имеет свои особенности и трудности. Известны наблюдения тазовой дистопии единственной почки и даже трагические случаи удаления такой почки, принятой за опухоль. Клинически подвздошная и поясничная дистопии не так значимы. Гораздо большее значение имеет грудная дистопия, поскольку нередко аномальную почку принимают за абсцесс, опухоль, осумкованный плеврит. Современные диагностические методы (УЗИ с допплерографией, изотопная ренография, МСКТ, МРТ) позволяют достаточно четко определить вид дистопии, оценить состояние кровообращения, уродинамики, взаимоотношения с соседними органами и выбрать наиболее оптимальный вид лечения.

Перекрестная (гетеролатеральная) дистопия

характеризуется смещением одной или обеих почек на противоположную сторону, поэтому она может быть односторонней и двусторонней. Перекрестная (гетеролатеральная) дистопия возникает после того, как почка сместилась вверх выше бифуркации аорты. При этом виде аномалий почка является анатомически и функционально самостоятельным органом, полностью закончившим свое развитие, поскольку каждый проток метанефроса внедряется в свою метанефрогенную бластему. Очень часто перекрестную (гетеролатеральная) и асимметричную дистопию (L-образные, S-образные) ошибочно объединяют в одну группу. Отличие состоит в том, что при асси-метричной дистопии оба протока метанефроса внедряются в одну Метанефрогенную бластему, часто приводя к общему корковому слою и фиброзной капсуле. Дистопия при сращенных почках всегда вторична, поскольку эти почки не в состоянии осуществить движение вверх в процессе развития.

Сращение почек —

это аномалия, для которой характерно соединение двух противоположных почек в один орган. Происходит это по причине слияния двух метанефрогенных бластем на самом раннем этапе эмбрионального развития — до начала миграции почек из каудальных отделов зародыша. В результате нарушаются процессы миграции почки в поясничную область и ее ротации. Поэтому сросшиеся почки всегда дистопированы. Врастание же протоков метанефроса происходит без нарушений, поэтому гистологическое строение почек не нарушено, а мочеточники всегда впадают в мочевой пузырь в типичном месте.

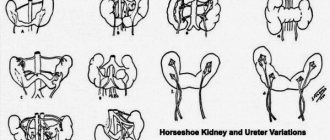

Сращение может быть односторонним — I-образная почка и двусторонним — подковообразная, галетообразная или комообразная, L-образная почки. S-образная почка, по нашему мнению, также относится к одностороннему сращению почек.

Двустороннее сращение почек может быть симметричным (каждая из почек расположена гомолатерально) или асимметричным (одна из почек расположена гетеролатерально).

При симметричном сращении почки могут соединяться своими нижними полюсами, редко — верхними, образуя так называемую подковообразную почку, или всей поверхностью почки, создавая галетообразную или комообразную почку.

Подковообразная почка

в 90 % наблюдений срастается нижними сегментами, а в 10 % — верхними. Подковообразная почка всегда имеет аномальное кровоснабжение. Необычно строение почечных чашечек: верхняя группа развита больше, нижняя недоразвита.

Заболевания в подковообразной почке возникают гораздо чаще, чем в нормальной почке — от 75 до 80 % наблюдений. Наиболее часто возникает гидронефроз — 41,7%, мочекаменная болезнь — 23,6%, пиелонефрит — 19,4%, артериальная гипертензия 15,2%. При выявлении гидронефроза пластическую операцию сочетают с резекцией перешейка. При выявлении камней в почках используются все современные методы лечения, включающие дистанционную и контактную литотрипсию, а также открытые оперативные пособия. Однако доля последних в структуре хирургического лечения из года в год уменьшается в связи с появлением малоинвазивных методик. Лечение пиелонефрита направлено на восстановление уродинамики и назначение патогенетической терапии.

Галетообразная или комообразная почка

имеет общее корковое вещество и фиброзную капсулу, крайне редкий порок развития встречается 1 раз на 26 000 вскрытий. Располагается на уроне L3-4гомолатерально или гетеролатерально. Лоханки всегда расположены кпереди.

В клинической практике комообразная почка может быть ошибочно принята за опухоль забрюшинного пространства и удалена.

Асимметричное сращение

характеризуется расположением одной из почек гетеролатерально. Происходит это по двум причинам: сращение метанефрогенных бластем со смещением одной на противоположную сторону или врастание протоков метанефроса в одну метанефрогенную бластему и редукцию гомолатеральной бластемы.

L-образная почка возникает при сращении нижнего полюса одной почки и верхнего полюса другой, а также поперечном расположении одной из них. S-образная почка образуется при соединении нижнего полюса одной с верхним полюсом другой и вертикальном их расположении. При S-образной почке чашечки одной половины почки обращены латерально, второй — медиально. В случае, если эмбриональная ротация завершена и чашечки обеих почек направлены в одну сторону, такую почку называют I-образной. Таким образом, I- и S-образную почки можно отнести к одностороннему сращению почек.

Типы ветвления побегов

Побеги могут достаточно сильно ветвиться или образовывать боковые побеги из пазушных почек. Такая ситуация получается, если материнский побег даёт боковые, а они, в свою очередь, также дают боковые побеги. Таким образом, растительный организм захватывает как можно больше пространства среды для воздушного питания. Разветвление побегов для деревьев создает колоссальную листовую поверхность.

Необходимо подобрать научные статьи для учебной работы? Укажи тему и получи ответ через 15 минут получить помощь

Определение 3

Кущение побега – это ветвление, при котором крупные побеги отрастают из нижних почек, находящихся у поверхности Земли или даже под ней. Результатом кущения является формирование куста.

Ветвление побегов также может разделяться на несколько типов. Таломные низшие растения происходит раздвоение точек роста. Такое ветвление также свойственно хвощам и лишайникам. Оно называется дихотомическим и имеет весьма «примитивный» характер.

Когда появились более развитые побеги, то возникло моноподиальное ветвление. Оно характеризуется тем, что одна верхушечная почка занимает господствующее положение и побеги упорядочены под ней. Если верхушечная почка таких растений повреждается, то дерево может потерять свой внешний вид.

Самым поздним по времени возникновения является симподиальный тип ветвления. В таком типе ветвления особенностью является тот факт, что любая ближайшая почка может развиваться в побег и сменять предыдущую. Это характерно для липы, яблони, тополя и сирени.

Разновидность симподиального ветвления ложнодихотомическое, которое свойственно побегам с супротивным расположением листьев и почек, поэтому взамен предыдущего побега вырастают сразу два (сирень, клён, чебушник). Такой тип ветвления имеет высокую степень адаптивного значения.

Основные формы листьев

Форма самих листьев бывает округлой, овальной, сердцевидной или игольчатой, при этом контуры краёв тоже могут различаться. Например, у яблони они зубчатые, осины — пильчатые, а сирени — цельнокрайные. Разделение пластинок позволяет систематизировать боковые вегетативные органы растений как простые и сложные. При описании ботаники обращают внимание на следующие моменты:

- Простой лист имеет единственную листовую пластинку с одним черешком и опадает всегда полностью. В структуре допускается присутствие лопастей, но промежутки между ними не доходят до основной жилки, как это видно на примере осины. Если выемки по краю не превышают ¼ от половины поверхности, это цельные простые листья. Примеры — яблоня, сирень, берёза, тополь.

- Сложный лист насчитывает несколько пластинок, сидящих на одном, общем для всех, черешке и опадающих отдельно друг от друга. Иногда каждая из них крепится к собственному черешку и имеет вторичные прилистники, как у листьев гороха. Простые или сложные они — интересно разобрать на примере. Обычно у бобовых в состав входят черешок, две или три пары листочков и непарное число усиков (от трёх до пяти). Если усиков нет, листовая пластинка оканчивается непарным листиком и называется непарноперистой. Кроме того, вегетативный орган гороха может быть совсем безлисточковым, состоящим из одного черешка, который переходит в разветвлённую жилку и заканчивается усиками.

Лапчатые листья не имеют главного черешка и пластинки, расходятся по радиусу невидимой окружности, как пальцы на кисти (конский каштан, конопля). У перистых экземпляров пластинки располагаются равномерно по оси основного черешка: в случае шиповника они непарноперистые и имеют единственную верхушечный листик, а у альбиции — двуперистые, так как рассечены дважды и вторичными черешками крепятся к главному. Лист рябины — перистонадрезный, его пластинка разделяется не полностью, а трёхлистник клевера даже стал национальным символом Ирландии.

Принципы листорасположения

При формировании и росте стебля листья размещаются на нём в определённом порядке, что позволяет наилучшим образом организовать освещённость солнечными лучами. Почки следуют друг за другом, расходясь точно по спирали, и в углу их расхождения обнаруживается математическая закономерность ряда Фибоначчи, ограниченная окружностью в 360°. Например, листья могут расти по два и три на один оборот, по пять на два оборота, по восемь на три и так далее.

Гораздо чаще для описания листорасположения применяют более простую терминологию:

- Очерёдное (спиральное). Листья следуют один за другим и располагаются во всех узлах стебля. Такое листорасположение у пшеницы, розы, пеларгонии, берёзы и яблони.

- Супротивное. Количество листьев в узле увеличивается до двух, а сами они могут ориентироваться перекрёстно-попарно (все последующие повёрнуты на 90° к предыдущим) или располагаться двумя рядами без поворотов. Для иллюстрации может быть использована фуксия, сирень или жасмин.

- Мутовчатое. Три листа (и более) собираются в узле — мутовке. Они располагаются перекрёстно или сдвигаются на половину оборота по отношению к предыдущему, составляя причудливую мозаику, как это происходит у олеандра и элодеи. Иногда мутовки располагаются только на верхушке стебля и образуют супротивно-мутовчатое сочетание.

Дополнительным вариантом служит розеточное листорасположение. Стебель при этом развивается коротким, листья располагаются близко друг к другу, а междоузлия и черешки практически не формируются и мало заметны. Пышные розетки с общим центром легко узнаваемы у характерных представителей — агавы, одуванчика и камнеломки.

Адаптация к внешней среде

Изменение строения листьев выполняет не только защитные функции, но и позволяет запасать впрок влагу и питательные вещества. Зубчики по краям конденсируют водяной пар и образуют капли росы. Выработка ароматических масел, ядовитых веществ и летучих феромонов отпугивает травоядных животных и позволяет сохранять вид. Основные метаморфозы представлены в форме таблицы:

| № | Наименование | Цель | Объект | Результат | Пример |

| 1 | Листовые колючки | Защита от внешних врагов | Листовые пластинки, прилистники | Травматизирующие шипы | Барбарис, акация |

| 2 | Ловчие органы | Охота насекомоядных растений на мелких беспозвоночных | Листья | Клейкий слизистый секрет, пузырьки с ротовыми отверстиями | Росянка, жирянка, пузырчатка |

| 3 | Мешковидные наросты | Создание и распределение запасов воды | Листья и корни | Дополнительные резервуары для жидкости | Тропическая лиана |

| 4 | Прицветники | Привлечение насекомых-опылителей | Пазухи с цветами или соцветиями | Большие размеры, яркая окраска | Бугенвиллия, шалфей, молочай |

| 5 | Суккулентные видоизменения | Создание запасов влаги | Листья и стебли | Толщина и мясистость | Алоэ, агава |

| 6 | Усики | Поддержка и фиксация | Верхняя часть листовой пластинки | Крепление к окружающим деревьям и кустарникам | Чина, горох |

Биологическая эволюция позволила листьям хорошо приспособиться к различным природным аномалиям и климатическим катаклизмам. Термин «эффект лотоса» характеризует уникальные способности предотвращать загрязнение поверхности и удалять водные излишки, изрезанность краёв позволяет предупреждать неблагоприятные воздействия ветров. Волосяной покров в виде щетинок и глянцевый восковой налёт удерживают влагу и тормозят чрезмерное испарение. Этим же целям служит минимизация габаритов и делегирование стеблю функций фотосинтеза.

Система выделения — опадание листьев (листопад)

Биологическим приспособлением растений к защите от испарения является листопад — массовое опадение листьев на холодное или жаркое время года. В умеренных зонах деревья сбрасывают листья на зиму, когда корни не могут подавать воду из замерзшей почвы, а мороз иссушает растение. В тропиках листопад наблюдают в сухой период года.

Листопад

Подготовка к сбрасыванию листьев начинается при ослаблении интенсивности жизненных процессов в конце лета — начале осени. Прежде всего происходит разрушение хлорофилла, другие пигменты (каротин и ксантофилл) сохраняются дольше и придают листьям осеннюю окраску. Затем у основания черешка листа паренхимные клетки начинают делиться и образуют отделительный слой. После этого лист отрывается, а на стебле остается след — листовой рубец. Ко времени листопада листья стареют, в них скапливаются ненужные продукты обмена веществ, которые удаляются из растения вместе с опавшими листьями.

Все растения (обычно это деревья и кустарники, реже — травы) делятся на листопадные и вечнозеленые. У листопадных листья развиваются в течение одного вегетационного сезона. Ежегодно с наступлением неблагоприятных условий они опадают. Листья вечнозеленых растений живут от 1 до 15 лет. Отмирание части старых и появление новых листьев происходит постоянно, дерево кажется вечнозеленым (хвойные, цитрусовые).

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:)

Типы расположения листов

Существует три основных типа листорасположения:

- Очередное или спиральное;

- супротивное;

- мутовчатое.

При очередном расположении одиночные листья прикрепляются к стеблевым узлам по спирали (яблоня, фикус). При супротивном — два листа в узле располагаются один против другого (сирень, клен). Мутовчатое листорасположение — три и более листа в узле охватывают стебель кольцом (элодея, олеандр).

Любое листорасположение позволяет растениям улавливать максимальное количество света, так как листья образуют листовую мозаику и не затеняют друг друга.

Типы листорасположения