Трактовка понятия памяти

Известно, что это процесс сохранения ранее приобретенного опыта, именно он делает допустимым повторное применение последнего в действии, а также возвращение в область сознания. Она соединяет прошлое индивида с его настоящим, а также будущим. Память – наиболее важная познавательная функция, которая составляет основу дальнейшему обучению и развитию.

Прошлый опыт складывается из возобновляющихся образов отдельно взятых предметов, процессов, которые были восприняты в прошлом, усвоенных ранее движений, действий, пережитых прежде чувств и желаний и возникших когда-то мыслей.

Основные процессы памяти

К ним относится:

- запоминание;

- узнавание;

- воспроизведение.

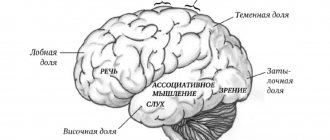

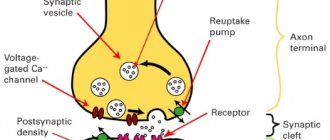

Проходящие прямо в мозг от и внутренних, и внешних раздражителей разного рода возбуждения оставляют так называемые отметены в нем, сохраняющиеся на протяжении долгих лет. Если говорить образно, то можно представить, что в коре полушарий проторяются пути для упомянутых ранее возбуждений, ввиду чего впоследствии нервные связи появляются быстрее и легче. Последние сохраняются, а затем оживают в случае повторения возбуждений либо угасают, если таковые не повторяются, и тогда «удвоенное» забывается. Таким образом, процесс образования, сохранения временных связей – физиологический фундамент памяти.

Механизм рассматриваемого явления

Информация, которая идет от органов ощущений, проходит обработку сенсорной памятью, обеспечивающей ее удержание на протяжении достаточно короткого промежутка времени (как правило, меньше минуты).

В зависимости от вида стимула последняя может быть:

- эхоической (связь со слухом);

- иконической (связь со зрением) и т. д.

Психологи выдвигают предположение касательно того, что именно в сенсорной памяти фиксируются физические признаки поступающей информации. Другими словами, на этой стадии осуществляется разграничение запоминания – глазами или носом.

Сразу по окончании получения какой-либо информации начинается такой процесс, как забывание.

Синтез комбинированных схем памяти

Принцип построения комбинированных схем рассмотрим на примере. Допустим, необходимо построить схему, включающую в себя ПЗУ информационного объема 4Кх8 на базе ИС информационного объема 1Кх4 каждая и ОЗУ информационного объема 8Кх8 на базе ИС информационного объема 256х1 каждая. Массив поддерживаемых адресов должен быть сплошным: за старшим адресом одного блока следует младший адрес следующего блока. Начальный адрес, поддерживаемый схемой, равен 000016. Схема представлена на рис. 15.1.

Построение схемы начинается с определения начертания ИС ПЗУ. В данном случае у нее 10 входов адреса ( 210=1024=1К ) и 4 линии данных. Управляющий сигнал для упрощения схемы показывается только один — выбор кристалла — с активным уровнем логической 1. Для обеспечения возможности сохранения 8-разрядных слов необходимо в один блок объединить две ИС ПЗУ (П1.1 и П1.2 в блоке ПЗУ-1 на рис. 15.1). Этот блок обеспечивает информационный объем 1Кх8. Следовательно, для синтеза схемы объемом 4Кх8 потребуются 4 таких блока. На рис. 15.1 блоки ПЗУ-2, ПЗУ-3 и ПЗУ-4 показаны упрощенно с подводом ША, ШД и управляющих сигналов.

Далее аналогичным образом синтезируется ОЗУ. В данной задаче ИС ОЗУ имеет 8 входов адреса (28=256) и 1 линию данных. Кроме того, у нее сигнал выбора кристалла CS

с активным уровнем логической 1 и сигнал управления режимом работы WR/RD.

Рис. 15.1.

Функциональная схема комбинированной памяти: ПЗУ 4К х 8 на ИС 1К х 4 и ОЗУ 8К х 8 на ИС 256 х 1.

Для обеспечения возможности сохранения 8-разрядных слов необходимо в один блок объединить 8 ИС ОЗУ (блок ОЗУ-1 на рис. 15.1). Этот блок обеспечивает информационный объем 256×8. Следовательно, для синтеза схемы объемом 8Кx8 потребуются 32 таких блока. На рис. 15.1 упрощенно показаны блоки ОЗУ-2 и ОЗУ-32 с подводом ША, ШД и управляющих сигналов, остальные блоки подключаются аналогично и на рис. 15.1 не показаны.

Следующим этапом синтеза схемы является заполнение карты памяти (табл. 15.1). Начальный адрес всего блока памяти составляет 0000 0000 0000 00002 =000016. Это младший адрес блока ПЗУ-1. Старший адрес для него будет получаться при наличии десяти единиц в младших разрядах адреса, поскольку количество разрядов адреса ИС ПЗУ равно 10. Поэтому этот адрес будет равен 0000 0011 1111 111112 = 03FF16. Следующий, на 1 больший, код — это младший адрес блока ПЗУ-2. Он равен 0000 0100 0000 00002= 040016. Далее таблица для ПЗУ заполняется аналогично: для младших адресов блока младшие 10 разрядов (в табл. 15.1 выделено курсивом

) равны нулю, для старших — единице. При этом при переходе от одного блока к другому код старших разрядов (от одиннадцатого) увеличивается на 1. Всего блоков ПЗУ четыре, поэтому этот код из меняется от 002=010 до 112=310 (в табл. 15.1 выделено

жирным

шрифтом). Первый (самый младший адрес) ОЗУ следует за самым старшим адресом ПЗУ, он равен 0001 0000 0000 00002= 100016 (табл. 15.1). Разрядность адреса ИС ОЗУ отличается от разрядности ИС ПЗУ и составляет

восемь

разрядов. Очевидно, что старшим адресом для блока ОЗУ-1 будет адрес, в котором восемь младших разрядов равны 1(в табл. 15.1 они также выделены

курсивом

). Старшие разряды (в таблице выделены

жирным

шрифтом), естественно, определяются тем, какой объем памяти уже занят под ПЗУ, иными словами, старшие разряды остаются теми же, что и в предыдущей строке карты памяти, получается код 0000 0100 1111 11112= 04FF16. Младший адрес блока ОЗУ-2 на 1 больше, он равен 0000 0101 0000 00002= 050016 (табл. 15.1). Далее таблица для ОЗУ заполняется аналогично: для младших адресов блока младшие 8 разрядов (в таблице 20 выделено

курсивом

) равны нулю, для старших — единице. При этом при переходе от одного блока ОЗУ к другому код старших разрядов (от девятого) увеличивается на 1. Всего блоков ОЗУ тридцать два, причем данный код для блока ОЗУ-1 не равен нулю, он составляет 100002=1610. Небольшая сложность заключается в том, что при переходе от ОЗУ-16, в котором младшие четыре разряда этого кода становятся равными единице ( 111112=3110 ), к младшему коду ОЗУ-17 разрядность этого кода увеличивается, и он становится равным 1000002=3210. Далее он также изменяется на 1 при переходе от одного блока ОЗУ к другому (в табл. 15.1 выделено

жир ным

шрифтом). Тем не менее, закономерность остается такой же, как у ПЗУ, только «отсчет» блоков начинается не с нуля: он изменяется от 100002=1610 до 1011112=4710.

Таблица 15.1. Карта памяти для схемы, состоящей из ПЗУ информационного объема 4Кx8 на базе ИС 1Кx4 и ОЗУ информационного объема 8Кx8 на базе ИС 256×1

| Поддерживаемые адреса | Активный блок памяти | |

| В двоичном коде | В шестнадцатеричном коде | |

| 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111 1111 | 0000 03FF | ПЗУ-1 |

| 0000 0100 0000 0000 0000 0111 1111 1111 | 0400 07FF | ПЗУ-2 |

| 0000 1000 0000 0000 0000 1011 1111 1111 | 0800 0BFF | ПЗУ-3 |

| 0000 1100 0000 0000 0000 1111 1111 1111 | 0C00 0FFF | ПЗУ-4 |

| 000 1 00000000 0000 000 1 00001111 1111 | 1000 10FF | ОЗУ-1 |

| 000 1 00010000 0000 000 1 00011111 1111 | 1100 11FF | ОЗУ-2 |

| 000 1 11110000 0000 000 1 11111111 1111 | 1F00 1FFF | ОЗУ-16 |

| 00 10 00000000 0000 00 10 00001111 1111 | 2000 20FF | ОЗУ-17 |

| 00 10 11100000 0000 00 10 11101111 1111 | 2E00 2EFF | ОЗУ-31 |

| 00 10 11110000 0000 00 10 11111111 1111 | 2F00 2FFF | ОЗУ-32 |

Следующим этапом построения памяти является синтез схемы дешифрации, инициирующей работу того или другого блока ЗУ в соответствии с картой памяти. При этом можно реализовать эту схему на нескольких дешифраторах так, как показано непосредственно на рис. 15.1. Здесь дешифратор 1 генерирует сигналы выбора кристалла для блоков ПЗУ. Он работает только в том случае, когда 13-й, 14-й, 15-й и 16-й разряды адреса равны 0 (табл. 15.1), что обеспечивается первым элементом ИЛИ-НЕ на рис. 15.1. На информационные линии этого дешифратора заведены 11-й и 12-й разряды ША (в табл. 15.1 выделены жирным

шрифтом). На информационные линии дешифраторов 2 и 3 подключены 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й и 14-й разряды ША. Выходы дешифратора с «16» по «47» подаются в качестве сигналов выбора кристалла на блоки ОЗУ. Данный дешифратор будет работать в том случае, когда два старших разряда адреса — 15-й и 16-й — будут равны 0, что поддерживается вторым логическим элементом ИЛИ-НЕ на рис. 15.1. Схема, представленная на рис. 15.1, является функциональной, поскольку практически дешифратор 2 можно реализовать лишь в виде каскада на дешифраторах меньшей разрядности (лекция 5). Кроме того, функции дешифратора 1 можно реализовать на дешифраторе 2 так, как показано на рис. 15.2. Из табл. 15.1 видно, что для всех блоков ПЗУ разряды 9-й и 10-й изменяются от 002=010 до 112=310, поэтому для получения сигналов выбора кристалла, поступающих на блоки ПЗУ, нужно объединять функцией ИЛИ по 4 выхода дешифратора: «0», «1», «2» и «3» — для получения сигнала

CS

1, поступающего на ПЗУ-1; «4», «5», «6» и «7» — для получения сигнала

CS

2, поступающего на ПЗУ-2 и т.д. Для ОЗУ старшие разряды кода адреса, выделенные в таблице 17

жирным

шрифтом, изменяются на 1 при переходе от блока к блоку, поэтому сигналы выбора кристалла

CS

5

CS

36, поступающие на ОЗУ-1 ОЗУ-32 соответственно, снимаются непосредственно с выходов дешифратора «16» «47». Номера этих выходов соответствуют кодам, выделенным

жирным

шрифтом в табл. 15.1. Дешифратор согласно карте памяти будет работать только тогда, когда старшие два разряда кода адреса (15-й и 16-й) будут равны нулю, что поддерживается логикой ИЛИ-НЕ.

Рис. 15.2. Альтернативная функциональная схема дешифрации для комбинированной схемы памяти: ПЗУ 4К х 8 на ИС 1К х 4 и ОЗУ 8К х 8 на ИС 256 х 1

Виды памяти

Существует ряд критериев для их классификации, одним из которых является ее деление по времени сохранения полученного материала, а другим – по анализатору, преобладающему в ранее упомянутых процессах запоминания, воспроизведения, сохранения материала.

Так, в 1-м случае принято выделять несколько видов памяти:

- оперативную;

- мгновенную;

- генетическую;

- кратковременную;

- долговременную.

А во 2-м случае речь идет о зрительной, обонятельной, слуховой, осязательной и прочих видах памяти. Теперь более подробно узнаем о том, что же представляют собой слуховая и зрительная памяти.

Первая расценивается как хорошее запоминание, достаточно точное воспроизведение разного рода звуков, к примеру, музыкальных, речевых. Слуховая память необходима филологам, акустикам, музыкантам, а также людям, которые изучают иностранные языки.

Зрительная же память связана сначала с сохранением, а затем с воспроизведением полученных зрительных образов. Достаточно часто данный вид присущ людям, имеющим эйдетическое восприятие, такие индивиды способны на протяжении значительно долгого временного промежутка «видеть» запечатленную картину уже в воображении по окончании воздействия на соответствующие органы чувств. На основании этого рассматриваемый вид памяти подразумевает наличие способности к воображению у субъекта.

Итак, после того, как мы узнали, что представляют собой слуховая и зрительная памяти, нелишне будет уделить внимание вопросам касательно возможности их развития. Для этого стоит обратиться к специальным методикам.

Типы памяти. Подробно о памяти человека

Мы знаем, что существуют различные классы образов или представлений. Есть образы или представления зрительные, слуховые, обонятельные, двигательные и т.п.. Эти представления могут быть простыми и сложными. Сложные представления — это такие, которые складываются из ряда других представлений. Напр., представление о каком-нибудь человеке складывается из представлений зрительных (именно, его фигура, цвета его лица, волос, одежды т.п.) и представлений слуховых (представление его голоса, т.е., что он низкий или высокий, имеет тот или иной тембр и т.п. ) По отношению к таким сложным представлениям можно задать следующий вопрос: когда мы воспроизводим сложные представления, то какие представления возникают в нашем создании по преимуществу, какие, напр., в указанном случае (когда мы желаем представить себе какого либо человека) возникают представления: зрительные или слуховые, или же те и другие вместе? на это вопрос в современной психологии получаем следующий ответ: у различных индивидуумов в этом случае возникают различные представления: у одних преимущественно зрительные, у других слуховые, у третьих и те и другие. В этом отношении людей можно подразделить на следующие типы:

Первый тип- это так называемый безразличный. У лиц принадлежащих к этому типу, при воспроизведении сложных представлений или в процессе воспоминания одинаково возникают образы всех видов, т.е. зрительные, слуховые и т.п.. Когда они представляют какого либо человека, то у них одинаково возникают как слуховые, так и зрительные образы. Они также представляют лицо, фигуру человека, как и его голос.

Второй тип — это зрительная память. Лица, принадлежащие к этому типу, в своих воспоминаниях пользуются преимущественно зрительными образами; так, напр., вспоминая о каком-нибудь человеке, они воспроизводят по преимуществу его лицо, цвет лица, волос, его фигуру,одежду и цвет одежды, но не воспроизводят его голоса, во всяком случае последнее воспроизведение отступает у низ на задний план.

Третий тип — это слуховая память. Лица, принадлежащие к этому типу, в своих воспоминаниях пользуются преимущественно слуховыми образами. Вспоминая о человеке, они воспроизводят главным образом его голос: высоту, тембр голоса, характерные особенности голоса, сто он например, сиплый, чистый или звучный и т.п..

Различия между слуховым и зрительным типом памяти можно пояснить на следующих примерах. Дети, принадлежащие к зрительному типу, когда им нужно заучить какое нибудь стихотворение, грамматическое правило и т.д., обычно запоминают страницы книги, на которых напечатано стихотворение или правило, они помнят, что это стихотворение или правило находится в книге на правой страницы, сверху и т.п.. Запоминаемые ими стихи представляются им так, как если они их видели; так что, когда они воспроизводят какое-либо стихотворение, то они как бы умственно читают его на той или иной страницы. Когда дети этого типа изучают хронологию, вокабулы и т.п., то они обычно стараются писать хронологические даты и вокабулы, потому что записывание, т.-е. в данном случае оперирование со зрительными образами, способствует запоминанию, Когда они воспроизводят умственные вычисления, то они обычно представляют классную доску, на которой мелом написаны цифры, и производят вычисления так, как если бы они видели перед собой совершение той или иной арифметической операции.

Смотрите также: Развитие речи у детей

Совершенно иначе поступают в этом случае дети слухового типа памяти. Они, как сказано было выше, оперируют по преимуществу со слуховыми образами. Поэтому они при изучении стихотворений стараются «произносить» стихи, чтобы пользоваться слуховыми образами. Они слышат умственно стихотворение. Когда они производят умственно вычисления, то они оперируют с названиями цифр, т.е. опять таки со слуховыми образами.

Четвертый тип — так называемый двигательный. Сюда относятся те лица, у которых в процессе воспроизведения по преимуществу возникают двигательные образы.

Чтобы характер этого типа сделался для нас ясным, вспомним, что называется «двигательным образом». Я закрываю глаза и провожу на доске каку-нибудь линию. Когда я провожу линию я получаю известные двигательные «ощущения». Это двигательное «ощущение» я могу воспроизвести, именно, таким образом, что, закрыв глаза, я опять пытаюсь провести линию такой же длины. Обыкновенно в таких случаях получается некоторая ошибка. На этом примере различие между двигательным ощущением и двигательным образом или представлением становится очень ясным.

Значение двигательных образов можно лучше всего иллюстрировать примером из жизни слепых. Слепой определяет «величину» предметов, их «положение», благодаря двигательному чувству. Для него книга например, меньше поверхности стола потому, что двигательные ощущения при восприятии книги отличаются от двигательных ощущений при восприятии книги отличаются от двигательных ощущений, которые бывают в том случае, когда он воспринимает поверхность стола. Если его спросить., который из предметов больше, то он на основании воспроизведения тех и других ощущений определит различия между ними.

Двигательные ощущения играют огромную роль в нашей душевной жизни, например, в процессах писания, вязания, рисования и т.д.. Очень важную роль имеют также двигательные ощущения, происходящие в следствии движения руки, пальцев руки и т.п.. Но особенно важную роль играют двигательные ощущения в произношении слов. Если мы произносим какой-нибудь звук, то в этом процессе в деятельное состояние приходят мускулы гортани, языка, губ, лица и т.д.. Когда мы произносим звук «о», то в этом процессе принимают участие одни мускулы; когда мы произносим звук «б», то в этом процессе принимают участие другие мускулы. Разумеется, двигательные ощущения, связанные с движение этих мускулов, могут воспроизводиться. Когда мы воспроизводим те или другие двигательные ощущения, которые получаются в процессе писания, то мы будем иметь то, что называется графическим образом, т.е. образом написанного звука; когда мы воспроизводим те ощущения, которые мы имеем в процессе произношения звуков, то мы будем иметь словесно-двигательные образы.

Смотрите также: Как контролировать свои эмоции. Контролируем себя.

По отношению к звуковым образам можно поставить следующий вопрос: когда мы представляем, воспроизводим, или, как говорят в обиходной жизни, думаем о каком либо звуке например, о звуке «б», то какой образ возникает у нас в сознании — слуховой или двигательный, потому что ведь и тот и другой может одинаково возникать в нашем сознании, когда мы думаем о тех или иных звуках? На этот вопрос есть много мнений разных людей.. Одни говорят, что, когда они думают о звуке «б», то у них является слуховой образ, т.е. они представляют себе звук «б» и именно, как звук, как нечто слуховое, как нечто воспринимаемое при помощи слухового аппарата; они как бы слышат звук. другие утверждают, что, когда они думают о звуке, то они воспроизводят двигательный образ, т.е. они как бы пытаются произнести этот звук. Если например они думают о звуке «б», то они пытаются складывать губы так, как это нужно, чтобы произнести звук «б» . Они утверждают, что, если у них рот открыт или занимает такое положение, какое необходимо для того, чтобы произнести звук «о» , то они не могут в то же время воспроизвести звук «б» , потому что они не могут произнести даже в самой слабой форме движений, которые необходимы для того, чтобы воспроизвести звук «б» .Те лица, которые в только что приведенном случае пользуются по преимуществу двигательными образами, должны быть признаны принадлежащими к двигательному типу.

Таким образом, мы видим, что есть лица, которые в своих воспоминаниях пользуются по преимуществу теми или другими образами. Но не следует думать, что есть лица, которые пользуются исключительно теми или другими образами. на самом деле они пользуются ими главным образом или по преимуществу, и вследствие преобладания у них тех или других образов они относятся нами к определённому типу.

Реклама: Развитию памяти так-же способствует изучение иностранных языков. Изучать иностранные языки можно дома в российских вузах, а лучше всего в иностранных вузах, например в ВУЗах Австрии и в других странах.

Статьи по психологии:

Развитие зрительной памяти

Определенно, что каждый хотя бы раз сталкивался с такой ситуацией, когда кто-то из окружения с лёгкостью запоминал новую детальную информацию. У большинства же людей наблюдается кратковременная зрительная память. Она определяет способность к запоминанию наглядной информации, углублению понимания при наличии определенных наглядных материалов.

На сегодняшний день существуют методики, помогающие улучшить память. Одним из самых распространенных способов выступает тренировка воображения, развитие у себя творческого мышления, применение ассоциаций. К примеру, при необходимости запомнить многозначные числа требуется представить их в таком виде, как растения, животные, неодушевленных предметы. Так, единица может быть придорожным столбом, двойка – лебедем, шестерка — навесном замком (разомкнутым), восьмерка – матрешкой и т. п. Если сразу будет трудно представить всю картину, то можно попробовать набросать схематично рисунок.

Есть ли у человека шанс развить свою память? Или она задана от природы и помочь тут ничем нельзя? Действительно, память имеют органическую основу. Однако органические задатки прямо влияют на развитие лишь наиболее элементарных процессов.

В учебной же деятельности решающую роль играют процессы смыслового запоминания (запоминания смыслов). А здесь главными являются специальные приемы запоминания и воспроизведения. Обычно эти приемы формируются стихийно, потому что задача их планомерного развития обычно не ставится.

Специальные приемы, безусловно, могут постоянно совершенствоваться путем соответствующих тренировочных упражнений. Да и органическая основа памяти в определенной степени поддается тренировке.

Чтобы помочь учащемуся развить свою память, необходимо, прежде всего, ее диагностировать, причем всесторонне, по всем основным параметрам (типам, видам и т.п.). Поговорим о типах памяти.

Типы памяти

Тип памяти — это вид восприятия, с помощью которого ученик, да и человек вообще, лучше всего запоминает информацию. От чего тип памяти зависит? Конечно, от природных задатков.

Есть четыре типа памяти:

- зрительный (визуальный),

- слуховой (аудиальный),

- двигательный (кинестетический),

- смешанный.

Школьники визуального (зрительного) типа памяти, наилучшим образом запоминают материал с помощью наглядного предъявления. Они быстро и без особых усилий запоминают внешний вид любых объектов, в том числе печатных текстов. Поэтому, отвечая урок, ученик зрительного типа памяти видит текст на внутреннем экране и как бы считывает его отдельные фрагменты.

Школьники аудиального (слухового) типа памяти наилучшим образом запомнят воспринятое на слух: лекции, прочитанный вслух текст учебника и т.п. При этом запоминают они не столько смысл услышанного, сколько слуховые образы слов. Следовательно, люди со слуховым типом памяти могут в какой-то степени соперничать с магнитофоном. Когда аудиал учит уроки, ему надо обязательно прочитывать и пересказывать материал вслух.

Достаточно распространен особенно в младших классах тип школьников, запоминающих материал с помощью кинестетических ощущений. Ученику с двигательным типом памяти хорошо запоминается, например, правописание отдельных слов, если он их переписывал. Часто для того, чтобы припомнить орфографию того или иного слова, кинестетики сначала его пишут на черновике. Помните, как писал гоголевский Акакий Акакиевич? Он «подсмеивался, и подмаргивал, и помогал губами процессу своего письма». Это означает, что такие люди запоминают слова, запоминая движения органов речи.

Что же касается смешанного типа памяти, то к нему принадлежат люди, которые одинаково успешно запоминают с помощью любого анализатора.

Упомянутые типы имеют одну общую черту: все они касаются образных объектов — зрительных, слуховых, двигательных. Их отличительная черта — чувственная конкретность.

Однако принадлежность к тому или иному типу памяти теряет свое значение, когда ученику дается задание на запоминание и воспроизведение смыслов, понятий. Хоть изучаемые объекты могут быть представлены не только в словесной, но и графической форме, во всех случаях они осмысливаются с помощью слов. При этом один и тот же смысл может быть передан разными словесными выражениями. И в этом — его абстрактность.

Здесь мы выходим на другую классификацию, связанную с соотношением первой и второй сигнальных систем действительности по И.П.Павлову (помните в школе учили?).

Ученики, у которых преобладает один из типов образной памяти (включая и смешанный), могут быть объединены в понятии первосигнального типа. Это так называемые художники.

Те же, у кого психическая деятельность строится преимущественно на словесной (второсигнальной) основе, относятся к абстрактному, или «теоретическому» типу.

Возникает вопрос: как можно с помощью знания типа памяти учеников улучшить учебный процесс? Ведь трудно представить, чтобы учитель мог дифференцировать свои дидактические воздействия, учитывая тип памяти того или иного ученика.

Да, это не очень просто. Но возможно. Возьмем такой пример.

Чтобы получить обратную связь о качестве усвоения нового материала, обычно практикуется фронтальный опрос сразу после его объяснения учителем. Здесь в выигрыше ученик с аудиальным (слуховым) типом памяти.

А можно ли ожидать хорошего ответа от ученика со зрительным типом памяти? Вряд ли. Потому что на слух (как бы внимательно он не слушал учителя) воспринять материал должным образом он едва ли сможет. Ситуацию можно изменить, если разрешить ученику во время объяснения пользоваться учебником.

Ученик-кинестетик с двигательным типом памяти получит пользу, если научить его вести краткий конспект объяснений учителя.

Или обратимся к домашним заданиям.

1. Школьнику с развитой зрительной памятью, будет полезно самостоятельно составлять диаграммы и графики, иногда даже выполнять иллюстрации в виде рисунков.

2. Школьникам со слуховым типом памяти можно посоветовать обязательно читать материал учебника вслух и повторять его также вслух.

3. Если у ученика двигательный тип памяти, можно посоветовать составлять подробные планы-конспекты изучаемого материала.

Таким образом, индивидуальный тип памяти ученика в состоянии помочь учителю и родителям подойти рационально к обучению детей. И выиграют от этого все.

0

Развитие слуховой памяти

Как уже стало понятно, слуховая и зрительная памяти могут поддаваться тренировке. Мы уже рассмотрели, как можно улучшить зрительную память, теперь узнаем, как тренировать слуховую. Этот вид памяти играет немаловажную роль для запоминания нового слова, песен, стихов. Эффективное упражнение для развития в данном случае – «Слушай и запоминай». К примеру, если это ребенок, то после прослушивания короткой сказки («Репки») он должен повторить ее в точной последовательности.

Более маленьким детям подойдет упрощенная форма задания: озвучиваются названия нескольких парных предметов (ботинки-шнурки, тарелка-ложка, пр.). Развитию именно слуховой памяти хорошо способствует звучание несложных предметов. Будет полезным приобрести для ребенка игрушечные музыкальные инструменты. Также можно демонстрировать разные звуки, после чего ребенок должен будет угадать инструмент.

Таким образом, можно смело сказать, что слуховая и зрительная памяти поддаются тренировкам, особенно в раннем детстве. На сегодняшний день существует множество методик, остается лишь подобрать подходящую.

Напоследок стоит напомнить, что в статье были рассмотрены такие понятия, как зрительная и слуховая память. Подробно рассказано о процессах памяти.

Пути развития памяти у младших школьников

Развитие памяти у младших школьников основывается на:

- ознакомлении их с приемами обработки информации, которую надо запомнить;

- выстраивании системы различных способов запоминания;

- выполнении тренировочных упражнений.

Приемы и способы запоминания

Известно более десяти приемов и способов запоминания, которые содействуют развитию памяти младших школьников.

- Группировка. Учебный материал делится на логические части, группы. Например, текст параграфа имеет вступление, основную часть и т.д.

- Классификация. Представляет собой более четкое распределение информации на группы (классы). Например, разделить слова по тематической принадлежности, по частям речи и т.д.

- Придумывание ассоциаций. Материал, который надо запомнить связывают с уже известными ребенку понятиями, знаниями. Например, цифра 8 похожа на снеговика, а у троллейбуса сверху два «рога» и в написании этого слова две буквы «эл».

- Мнемотехника. Деятельность, направленная на упорядочивание информации и связывание ее в единое целое с помощью ассоциаций. Например, чтобы запомнить большой текст, его разделяют на части и каждую соотносят с объектами на картинке. Через время, при взгляде рисунок можно будет вспомнить и воспроизвести всю информацию.

- Поиск опорного пункта. В изучаемом материале выбираются моменты, которые станут опорой для вспоминания. Например, смешное имя, непонятные слова, схемы, формулы и т.д.

- Мнемический план. Поиск в объемном материале нескольких опорных пунктов и запоминание их в определенном порядке.

- Установление аналогий. Нахождение сходства, подобия в уже выученной и новой информации. Например, после того как выучено правило про имя существительное, все остальные сведения про части речи запоминаются по такому же образцу «… — это часть речи, которая обозначает … и отвечает на вопросы…».

- Схематизация. Изображение основного содержания в упрощенном и обобщенном виде, т.е. составление схем.

- Достраивание материала. Объединение разрозненной информации с помощью придумывания разных связок, шутливых фраз. Например, чтобы запомнить правило о биссектрисе, придумали стишок: «Биссектриса – это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам».

- Структурирование. Выяснение внутренней структуры информации, т.е. составление плана.

- Систематизация. Установление связи между отдельными частями материала, что помогает воспринимать его как единое целое. Например, при заучивании таблицы умножения числа 6 определяется, что в каждом последующем примере его ответ больше предыдущего на 6.

- Перекодирование. Техника преобразования вербальной информации в образы или картинки. Например, заучивать стихотворение по иллюстрации к нему.

- Установление последовательности. Упорядочивание, выстраивание информации по определенному признаку. Например, запоминая слова – исключения из правил, сначала называть одушевленные, затем неодушевленные предметы.

Развитие памяти у детей школьного возраста обусловлено овладением ими максимально возможным количеством различных приемов запоминания, на основе чего они могут выбрать из них несколько наиболее подходящих для себя. Это долговременный процесс, зато в дальнейшем ученики смогут сохранять в памяти любую информацию самым действенным способом.

Факторы эффективности запоминания

Чтобы заученные знания оставались в памяти надолго, необходимо обеспечить соблюдение основных факторов, которые лежат в основе эффективного запоминания.

- Фактор желания. Ребенок должен осознанно ставить перед собой задачу выучить материал.

- Фактор мотивации. Ученику нужно понимать, зачем ему эта информация, где, как и когда он сможет ее применить.

- Фактор ярких эмоций и впечатлений. Желательно, чтобы изучаемый материал имел эмоциональную окрашенность.

- Фактор устойчивого внимания. Школьник должен быть сосредоточен на процессе обработки информации.