СИНАПС

(греч. sinapsis соединение, связь) — специализированная зона контакта между нервными клетками или нервными клетками и другими возбудимыми образованиями, обеспечивающая передачу приходящей информации с сохранением ее информационной значимости.

Изучение Синапса как структурного и функционального образования началось в конце прошлого века после того, как испанский гистолог С. Рамон-и-Кахаль установил, что все компоненты нервной системы построены из отдельных нервных клеток разнообразной формы и величины (см. Нервная клетка, Нервная система). В 1897 г. англ. физиолог Ч. Шеррингтон для.обозначения точки контакта окончания аксона с другой нервной клеткой ввел понятие «синапс». Изучение С. было тесно связано со становлением представления о хим. способе передачи возбуждений от клетки к клетке; его придерживались Эллиотт (Th. R. Elliott), О. Леви и Г. Дейл. Дальнейший прогресс в области исследования С. и способов передачи процесса возбуждения (см.) связан с исследованиями 3. Бака, Дж. Ленгли, Фелдберга (W. Feldberg), Геддама (J. H. Gaddum). Большой вклад в изучение функций С. внесли советские исследователи А. Ф. Самойлов, А. В. Кибяков, А. Г. Гинецинский, X. С. Коштоянц. Физиол. анализ функционирования синаптического аппарата ц. н. с. был проведен Дж. Экклсом и П. Г. Костю ком. Структуре межнейронных связей посвящен ряд фундаментальных исследований С. А. Саркисова (1948), А. Д. Зурабашвили (1951), Г. И. Полякова (1973) и др.

Синапсы (строение, структура, функции)

Наше тело — один большой часовой механизм.

Он состоит из огромнейшего количества мельчайших частиц, которые расположены в строгом порядке и каждая из них выполняет определённые функции, и имеет свои неповторимые свойства. Этот механизм — тело, состоит из клеток, соединяющих их тканей и систем: все это в целом представляет собой единую цепочку, сверхсистему организма.

Величайшее множество клеточных элементов не могли бы работать как единое целое, если бы в организме не существовал утонченный механизм регуляции. Особую роль в регуляции играет нервная система. Вся сложная работа нервной системы — регулирование работы внутренних органов, управление движениями, будь то простые и неосознаваемые движения (например, дыхание) или сложные, движения рук человека — все это, в сущности, основано на взаимодействии клеток между собой.

Все это, в сущности, основано на передаче сигнала от одной клетке к другой. Причем, каждая клетка выполняет свою работу, а иногда имеет несколько функций. Разнообразие функций обеспечивается двумя факторами: тем, как клетки соединены между собой, и тем, как устроены эти соединения.

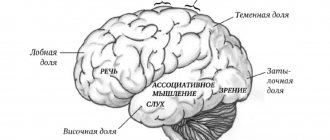

ФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРОНА И ЕГО СТРОЕНИЕ:

Простейшая реакция нервной системы на внешний раздражитель — это рефлекс.

Прежде всего, рассмотрим строение и физиологию структурной элементарной единицы нервной ткани животных и человека — нейрона. Функциональные и основные свойства нейрона определяются его способностью к возбуждению и самовозбуждению.

Передача возбуждения осуществляется по отросткам нейрона — аксонам и дендритам.

Аксоны — более длинные и широкие отростки. Они обладают рядом специфических свойств: изолированным проведением возбуждения и двусторонней проводимостью.

Нервные клетки способны не только воспринимать и перерабатывать внешнее возбуждение, но и самопроизвольно выдавать импульсы, не вызванные внешним раздражением (самовозбуждение).

В ответ на раздражение, нейрон отвечает импульсом активности — потенциалом действия, частота генерации которых колеблется от 50-60 импульсов в секунду (для мотонейронов), до 600-800 импульсов в секунду (для вставочных нейронов головного мозга). Аксон заканчивается множеством тоненьких веточек, которые называются терминалями.

С терминалей импульс переходит на другие клетки, непосредственно на их тела или чаще на их отростки дендриты. Количество терминалей у аксона, может достигать до одной тысячи, которые оканчиваются в разных клетках. С другой стороны, типичный нейрон позвоночного имеет от 1000 до 10000 терминалей от других клеток.

Дендриты — более короткие и многочисленные отростки нейронов. Они воспринимают возбуждение от соседних нейронов и проводят его к телу клетки.

Различают мякотные и безмякотные нервные клетки и волокна.

Мякотные волокна — входят в состав чувствительных и двигательных нервов скелетной мускулатуры и органов чувств Они покрыты липидной миелиновой оболочкой.

Мякотные волокна более «быстродействующие»: в таких волокнах диаметром 1-3,5 микромиллиметра, возбуждение распространяется со скоростью 3-18 м/с. Это объясняется тем, что проведение импульсов по миелинизированному нерву происходит скачкообразно.

При этом потенциал действия «перескакивает» через участок нерва, покрытый миелином и в месте перехвата Ранвье (оголенный участок нерва), переходит на оболочку осевого цилиндра нервного волокна. Миелиновая оболочка является хорошим изолятором и исключает передачу возбуждения на соединение, параллельно идущие нервные волокна.

Безмякотные волокна — составляют основную часть симпатических нервов.

Они не имеют миелиновой оболочки и отделены друг от друга клетками нейроглии.

В безмякотных волокнах роль изоляторов выполняют клетки нейроглии (нервной опорной ткани). Швановские клетки —

одна из разновидностей глиальных клеток. Помимо внутренних нейронов, воспринимающих и преобразующих импульсы, поступающие от других нейронов, существуют нейроны, воспринимающие воздействия непосредственно из окружающей среды — это

рецепторы,

а так же нейроны, непосредственно воздействующие на исполнительные органы —

эффекторы,

например, на мышцы или железы.

Если нейрон воздействует на мышцу, его называют моторным нейроном или мотонейроном. Среди нейрорецепторов различают 5 типов клеток, в зависимости от вида возбудителя:

— фоторецепторы,

которые возбуждаются под воздействием света и обеспечивают работу органов зрения,

— механорецепторы,

те рецепторы, которые реагируют на механические воздействия.

Они располагаются в органах слуха, равновесия. Осязательные клетки также являются механорецепторами. Некоторые механорецепторы располагаются в мышцах и измеряют степень их растяжения.

— хеморецепторы —

избирательно реагируют на присутствие или изменение концентрации различных химических веществ, на них основана работа органов обоняния и вкуса,

— терморецепторы,

реагируют на изменение температуры либо на ее уровень — холодовые и тепловые рецепторы,

— электрорецепторы

реагируют на токовые импульсы, и имеются у некоторых рыб, амфибий и млекопитающих, например, у утконоса.

Исходя из выше сказанного, хотелось бы отметить, что долгое время среди биологов, изучавших нервную систему, существовало мнение, что нервные клетки образуют длинные сложные сети, непрерывно переходящие одна в другую.

Однако в 1875 году, итальянский ученый, профессор гистологии университета в Павии, придумал новый способ окраски клеток — серебрение. При серебрении одной из тысяч лежащих рядом клеток окрашивается только она — единственная, но зато полностью, со всеми своими отростками.

Метод Гольджи сильно помог изучению строения нервных клеток. Его использование показало, что, не смотря на то, что клетки в головном мозгу расположены чрезвычайно близко друг к другу, и их отростки перепутаны, все же каждая клетка четко отделяется. То есть мозг, как и другие ткани, состоит из отдельных, не объединенных в общую сеть клеток. Этот вывод был сделан испанским гистологом С. Рамон-и-Кахалем, который тем самым распространил клеточную теорию на нервную систему. Отказ от представления об объединенной сети, означал, что в нервной системе импульс переходит с клетки на клетку не через прямой электрический контакт, а через разрыв.

Когда в биологии стал использоваться электронный микроскоп, который был изобретен в 1931 году М. Кноллем и Э. Руска, эти представления о наличии разрыва получили прямое подтверждение.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ СИНАПСА:

Каждый многоклеточный организм, каждая ткань, состоящая из клеток, нуждается в механизмах, обеспечивающих межклеточные взаимодействия.

Рассмотрим, как осуществляются межнейронные взаимодействия. По нервной клетке информация распространяется в виде потенциалов действия. Передача возбуждения с аксонных терминалей на иннервируемый орган или другую нервную клетку происходит через межклеточные структурные образования — синапы

(от греч.

«Synapsis»

-соединение, связь). Понятие синапс было введено английским физиологом Ч. Шеррингтоном в 1897 году, для обозначения функционального контакта между нейронами. Следует отметить, что еще в 60-х годах прошлого столетия И.М.

Сеченов подчеркивал, что вне межклеточной связи нельзя объяснить способы происхождения даже самого нервного элементарного процесса. Чем сложнее устроена нервная система, и чем больше число составляющих нервных мозговых элементов, тем важнее становится значение синаптических контактов.

Различные синаптические контакты отличаются друг от друга.

Однако при всем многообразии синапсов существуют определенные общие свойства их структуры и функции. Поэтому сначала опишем общие принципы их функционирования.

Синапс — представляет собой сложное структурное образование, состоящее из пресинаптической мембраны (чаще всего это концевое разветвление аксона), постсинаптической мембраны (чаще всего это участок мембраны тела или дендрита другого нейрона), а так же синаптической щели.

Механизм передачи через синапс долгое время оставался невыясненным, хотя было очевидно, что передача сигналов в синаптической области резко отличается от процесса проведения потенциала действия по аксону.

Однако в начале XX века была сформулирована гипотеза, что синаптическая передача осуществляется или электрическим или химическим путем. Электрическая теория синаптической передачи в ЦНС пользовалась признанием до начала 50-х годов, однако она значительно сдала свои позиции после того, как химический синапс был продемонстрирован в ряде периферических синапсов. Так, например, А.В. Кибяков, проведя опыт на нервном ганглии, а также использование микроэлектродной техники для внутриклеточной регистрации синаптических потенциалов

нейронов ЦНС позволили сделать вывод о химической природе передачи в межнейрональных синапсах спинного мозга.

Микроэлектродные исследования последних лет показали, что в определенных межнейронных синапсах существует электрический механизм передачи.

В настоящее время стало очевидным, что есть синапсы, как с химическим механизмом передачи, так и с электрическим. Более того, в некоторых синаптических структурах вместе функционируют и электрический и химический механизмы передачи — это так называемые смешанные синапсы.

Морфология

Синапс между двумя нервными клетками состоит из пресинаптического отростка, принадлежащего афферентному нейрону, и постсинаптического компонента, к-рым может быть дендрит, тело или аксон постсинаптического нейрона, мышечная или секреторная ткань. Синаптический контакт между нервными клетками иногда называют также синаптической бляшкой. Пресинаптическое окончание аксона было названо концевой пластинкой, С. между двумя нервными клетками — межнейронными (нейрональными) связями, или нервными С. Окончания аксонов на мышечных волокнах, имеющие черты специализации С., называют мионейрональными связями, пресинаптическое окончание на мышечном волокне — моторной бляшкой, их комплекс — нервно-мышечным соединением, а синаптический контакт аксона с железистой клеткой — нейросекреторным С. Новый этап в развитии учения о С. связан с электронной микроскопией (см.), позволившей изучить ультраструктуру С. и показать, что он представляет собой сложноорганизованный комплекс взаимосвязанных структур.

Пресинаптическое окончание (пресинаптический отросток) и участок постсинаптического нейрона разделены синаптической щелью. В пресинаптическом окончании содержатся синаптические пузырьки, образующие, как правило, скопления у электронно-плотной пресинаптической мембраны. Сочетание синаптических пузырьков и участков повышенной электронной плотности синаптических мембран получило название активных участков контакта.

Синаптические пузырьки могут быть светлыми, электронно-прозрачными или иметь в центре осмиофильный материал (гранулярные синаптические пузырьки). Изредка в пресинаптическом отростке встречаются синаптические пузырьки, покрытые дополнительной оболочкой. Размеры синаптических пузырьков колеблются от 20 до 60 нм.

По строению синаптических мембран С. можно разделить на симметричные (с равномерным повышением электронной плотности синаптических мембран) и асимметричные (с преимущественным повышением электронной плотности постсинаптической мембраны).

В большинстве случаев синаптическая щель асимметричных С. заметно шире, чем расстояние между мембранами двух соседних отростков клеток вне С. В синаптической щели С. этого типа имеется нек-рое количество электронно-плотного материала, к-рый иногда может выглядеть как прерывистая линия, идущая между синаптическими мембранами параллельно им. Асимметричные С. чаще располагаются на ветвях и шипиках дендритов, реже на крупных стволах дендритов. Симметричные С., как правило, локализованы на телах нервных клеток и стволах дендритов, реже на тонких разветвлениях дендритов.

Характерным для межнейронных связей является их полиморфизм, что послужило основанием для многочисленных классификаций С. Наиболее полная классификация С., основанная на светооптическом изучении межнейронных связей (по характеру разветвлений аксонов вокруг тел клеток и их взаиморасположения с ветвями дендритов), была предложена С. Рамон-и-Кахалем в 1954 г. Согласно этой классификации межнейронные связи формируются сетью разветвлений одного аксона или веточкой аксона с незначительным числом коллатералей, к-рые идут прямо к нейрону и образуют с ним С., сетью контактирующих между собой аксонов нескольких нейронов вокруг тела нейрона или какого-нибудь участка дендрита.

Электронограммы аксодендритического (а) и аксо-аксонального синапсов (б) в коре большого мезга крысы: 1 — цитоплазматическая мембрана пресинаптического окончания; 2 — синаптические пузырьки: 3 — митохондрии; 4 — цитоплазматическая мембрана дендрита; 5— активная зона синапсов; 6— цитоплазма дендрита; 7 —пресинаптические окончания аксонов; х 30 000.

По локализации С. на нейронах межнейронные связи делят на 3 основные группы: аксодендритические (рис., а), аксосоматические и аксо-аксональные (рис., б). В свою очередь, аксодендритические С. разделяют еще на 3 подгруппы: С. на стволах дендритов, на шипиках дендритов и на тонких концевых веточках дендритов; реже встречаются дендро-дендритические, дендросомати-ческие и соматодендритические синапсы.

Описаны более сложные, комплексные формы межнейронных контактов. К ним относятся реципрок-ные С., расположенные между аксоном и дендритом (аксодендритические и дендроаксональные С., располагающиеся рядом), и сериальные С., т. е. идущие один за другим аксо-аксодендритические или аксо-аксосоматические контакты. Своеобразными формами межнейронных контактов являются гломерулы, в к-рых комплекс межнейронных связей как бы отделен от окружающей ткани мозга отростками глиальных клеток, а также синаптические поля, характеризующиеся сложной взаимосвязанностью окончаний аксонов различных систем волокон.

В ц. н. с. аксоны образуют межнейронные связи либо своими концевыми веточками, либо по ходу своего продвижения. С., образованные по ходу продвижения, служат, по-видимому, для передачи малоспецифической информации.

Существенную роль в организации межнейронного контакта играет площадь активной зоны контактирующих мембран С., хотя нет жесткой зависимости между площадью активной зоны контакта и площадью соприкосновения пресинаптического и постсинаптического участков. На основе исследования ультраструктуры синапсов H. Н. Боголеповым был предложен термин «информативность» межнейронного контакта, к-рая определяется степенью воздействия аксона на дендрит в области С. и (с морфологической точки зрения) зависит от площади активных зон С. в области контакта между пресинаптическим отростком и постсинаптическим нейроном. С увеличением площади активной зоны С. увеличивается его информативность.

С.— это одни из наиболее пластичных и ранимых компонентов нейронов. Однако не все С. обладают равными пластическими возможностями; по степени пластичности они могут быть разделены на стабильные и динамичные. Стабильные С. в процессе онтогенеза созревают раньше, чем динамичные.

Исследование онтогенетических особенностей созревания межнейронных контактов показывает, что в ультраструктуре каждого из них отражается определенный путь развития. Он начинается с незрелого десмосовидного контакта, имеющего небольшое по площади увеличение электронной плотности контактирующих мембран и всего 2—3 синаптических пузырька в пресинапти-ческом отростке, и постепенно превращается в С., типичный для взрослого организма. В процессе онтогенеза также наблюдается неравномерность развития межнейронных связей различного типа. Напр., в зрительной области коры большого мозга С. образуются прежде всего на крупных стволах дендритов, затем на их основных разветвлениях и на телах нервных клеток. Позднее формируются С. на шипиках и тонких ветвях дендритов, образованных концевыми веточками аксонов, еще позднее происходит формирование аксо-аксональных С.

Неравномерность созревания С. создает основу для пластических изменений межнейронных связей у того или иного индивида в результате особенностей индивидуального развития, обучения, тренировки и ДР-

Особенности структурно-функциональной организации С. находят свое отражение и в закономерностях их деструктивных изменений при повреждении. При перерезке аксонов различных систем нейронов возникают разные формы деструктивных изменений С. Основными среди них являются так наз. темная, светлая и филаментарная дегенерации. Кроме того, описана очаговая дегенерация С. Наиболее распространена темная дегенерация, характеризующаяся повышением осмиофилии цитоплазмы пресинаптического отростка. При этом дегенерирующие волокна и их окончания сжимаются, приобретают неправильную, уродливую форму. Повышение электронной плотности пресинаптического отростка происходит вначале за счет накопления в нем мелкогранулярного материала. Затем цитоплазма гомогенизируется и становится столь осмиофильной, что на ее фоне лишь с трудом можно различить какие-либо дискретные структуры.

С темной дегенерацией по своему развитию сходна филаментарная дегенерация. Она характеризуется появлением в пресинаптическом отростке множества филаментов диаметром 6—10 нм, нередко образующих кольцеобразную структуру. При электронно-микроскопическом исследовании филаментарная реакция выявляется на 3—7-й день после перерезки соответствующего нервного волокна. В дальнейшем увеличение количества филаментов дополняется появлением мелкогранулярного материала в пресинаптическом отростке и последующее течение процесса мало отличается от темной дегенерации С.

Для светлой дегенерации С. характерны отек пресинаптического окончания, увеличение его размеров, просветление цитоплазмы и уменьшение числа синаптических пузырьков. Светлая дегенерация возникает в те же сроки, что и темная, в нек-рых случаях несколько раньше. Светлая дегенерация является также типичной формой патологии С. при гипоксии (см.).

При очаговой дегенерации С. наряду с просветлением пресинаптического отростка наблюдается частичный распад синаптических мембран и грубое нарушение контакта в этом участке.

Синапс: строение, функции

Синапс

(греч. synapsis — объединение) обеспечивает однонаправленную передачу нервных импульсов. Синапсы являются участками функционального контакта между нейронами или между нейронами и другими эффекторными клетками (например, мышечными и железистыми).

Функция синапса

состоит в превращении электрического сигнала (импульса), передаваемого пресинаптической клеткой, в химический сигнал, который воздействует на другую клетку, известную как постсинаптическая клетка.

Большинство синапсов передают информацию, выделяя нейромедиаторы в ходе процесса распространения сигнала.

Нейромедиаторы

— это химические соединения, которые, связываясь с рецепторным белком, открывают или закрывают ионные каналы либо запускают каскады второго посредника. Нейромодуляторы представляют собой химические посредники, которые напрямую не действуют на синапсы, но изменяют (модифицируют) чувствительность нейрона к синаптической стимуляции или к синаптическому торможению.

Некоторые нейромодуляторы

являются нейропептидами или стероидами и вырабатываются в нервной ткани, другие— циркулирующими в крови стероидами. В состав самого синапса входят терминаль аксона (пресинаптическая терминаль), приносящая сигнал, участок на поверхности другой клетки, в котором генерируется новый сигнал (постсинаптическая терминаль), и узкое межклеточное пространство — сина птическая щель.

Если аксон оканчивается на клеточном теле

, это — аксосоматический синапс, если он оканчивается на дендрите, то такой синапс известен как аксодендритический, и если он образует синапс на аксоне — это аксоаксональный синапс.

Большая часть синапсов

— химические синапсы, поскольку в них используются химические посредники, однако отдельные синапсы передают ионные сигналы через щелевые соединения, которые пронизывают пре- и постсинаптическую мембраны, тем самым обеспечивая прямое проведение нейронных сигналов.

Такие контакты известны как электрические синапсы. Пресинаптическая терминаль

всегда содержит синаптические пузырьки с нейромедиаторами и многочисленные митохондрии.

Нейромедиаторы

обычно синтезируются в клеточном теле; далее они запасаются в пузырьках в пресинаптической части синапса. В ходе передачи нервного импульса они выделяются в синаптическую щель посредством процесса, известного как экзоцитоз.

Синапс

Синапс – это структурно-функциональное образование, обеспечивающее переход возбуждения или торможения с окончания нервного волокна на иннервирующую клетку.

Cтруктура синапса:

1) пресинаптическая мембрана (электрогенная мембрана в терминале аксона, образует синапс на мышечной клетке);

2) постсинаптическая мембрана (электрогенная мембрана иннервируемой клетки, на которой образован синапс);

3) синаптическая щель (пространство между пресинаптической и постсинаптической мембраной, заполнена жидкостью, которая по составу напоминает плазму крови).

Существует несколько классификаций синапсов.

1. По локализации:

1) центральные синапсы;

2) периферические синапсы.

Центральные синапсы лежат в пределах центральной нервной системы, а также находятся в ганглиях вегетативной нервной системы.

Центральные синапсы – это контакты между двумя нервными клетками, причем эти контакты неоднородны и в зависимости от того, на какой структуре первый нейрон образует синапс со вторым нейроном, различают:

1) аксосоматический, образованный аксоном одного нейрона и телом другого нейрона;

2) аксодендритный, образованный аксоном одного нейрона и дендритом другого;

3) аксоаксональный (аксон первого нейрона образует синапс на аксоне второго нейрона);

4) дендродентритный (дендрит первого нейрона образует синапс на дендрите второго нейрона).

Различают несколько видов периферических синапсов:

1) мионевральный (нервно-мышечный), образованный аксоном мотонейрона и мышечной клеткой;

2) нервно-эпителиальный, образованный аксоном нейрона и секреторной клеткой.

2. Функциональная классификация синапсов:

1) возбуждающие синапсы;

2) тормозящие синапсы.

3. По механизмам передачи возбуждения в синапсах:

1) химические;

2) электрические.

Особенность химических синапсов заключается в том, что передача возбуждения осуществляется при помощи особой группы химических веществ – медиаторов.

Различают несколько видов химических синапсов:

1) холинэргические. В них происходит передача возбуждения при помощи ацетилхолина;

2) адренэргические. В них происходит передача возбуждения при помощи трех катехоламинов;

3) дофаминэргические. В них происходит передача возбуждения при помощи дофамина;

4) гистаминэргические. В них происходит передача возбуждения при помощи гистамина;

5) ГАМКэргические. В них происходит передача возбуждения при помощи гаммааминомасляной кислоты, т. е. развивается процесс торможения.

Особенность электрических синапсов заключается в том, что передача возбуждения осуществляется при помощи электрического тока. Таких синапсов в организме обнаружено мало.

Синапсы имеют ряд физиологических свойств:

1) клапанное свойство синапсов, т. е. способность передавать возбуждение только в одном направлении с пресинаптической мембраны на постсинаптическую;

2) свойство синаптической задержки, связанное с тем, что скорость передачи возбуждения снижается;

3) свойство потенциации (каждый последующий импульс будет проводиться с меньшей постсинаптической задержкой). Это связано с тем, что на пресинаптической и постсинаптической мембране остается медиатор от проведения предыдущего импульса;

4) низкая лабильность синапса (100–150 имульсов в секунду).

Механизм передачи информации в синапсах

Эндоцитоз способствует возвращению избыточной мембраны, которая накапливается в пресинаптической части в результате экзоцитоза синаптических пузырьков.

Возвращенная мембрана

сливается с агранулярной эндоплазматической сетью (аЭПС) пресинаптического компартмента и повторно используется для образования новых синаптических пузырьков.

Некоторые нейромедиаторы

синтезируются в пресинаптическом компартменте при использовании ферментов и предшественников, которые доставляются механизмом аксонального транспорта.

Первыми описанными нейромедиаторами

были ацетилхолин и норадреналин. Аксонная терминаль, выделяющая норадреналин, показана на рисунке.

Большая часть нейромедиаторов являются аминами, аминокислотами или мелкими пептидами (нейропептиды). Действием нейромедиаторов могут обладать и некоторые неорганические вещества, такие, как оксид азота. Отдельные пептиды, играющие роль нейромедиаторов, используются в других участках организма, например в качестве гормонов в пищеварительном тракте.

Нейропептиды очень важны в регуляции ощущений и побуждений, таких, как боль, удовольствие, голод, жажда и половое влечение.

Последовательность явлений при передаче сигнала в химическом синапсе

Явления, происходящие во время передачи сигнала

в химическом синапсе, проиллюстрированы на рисунке.

Нервные импульсы, быстро (в течение миллисекунд) пробегающие по клеточной мембране, вызывают взрывообразную электрическую активность (деполяризацию), которая распространяется по мембране клетки.

Такие импульсы на короткое время открывают кальциевые каналы в пресинаптической области, обеспечивая приток кальция, который запускает экзоцитоз синаптических пузырьков.

В участках экзопитоза выделяются нейромедиаторы

, которые реагируют с рецепторами, расположенными на постсинаптическом участке, вызывая транзиторную электрическую активность (деполяризацию) постсинаптической мембраны.

Такие синапсы известны как возбуждающие, поскольку их активность способствует возникновению импульсов в постсинаптической клеточной мембране. В некоторых синапсах взаимодействие нейромедиатор — рецептор дает противоположный эффект — возникает гиперполяризация, причем передача нервного импульса отсутствует. Эти синапсы известны как тормозные. Таким образом, синапсы могут либо усиливать, либо угнетать передачу импульсов, тем самым они способны регулировать нервную активность.

После использования нейромедиаторы

быстро удаляются вследствие ферментного разрушения, диффузии или эндоцитоза, опосредованного специфическими рецепторами на пресинаптической мембране. Такое удаление нейромедиаторов имеет важное функциональное значение, поскольку оно предотвращает нежелательную продолжительную стимуляцию постсинаптического нейрона.

Строение синапса

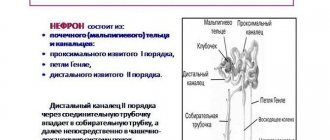

Рассмотрим строение синапса на примере аксо- соматического. Синапс состоит из трех частей: преси- наптического окончания, синаптической щели и пост- синаптической мембраны (рис.9).

Пресинаптическое окончание (синаптическая бляшка) представляет собой расширенную часть тер- минали аксона. Синаптическая щель — это пространство между двумя контактирующими нейронами. Диаметр синаптической щели составляет 10 — 20 нм. Мембрана пресинаптического окончания, обращенная к синаптической щели, называется пресинаптической мембраной. Третья часть синапса — постсинаптичес- кая мембрана, которая расположена напротив пресинаптической мембраны.

Пресинаптическое окончание заполнено пузырьками (везикулами) и митохондриями. В везикулах находятся биологически активные вещества — медиаторы. Медиаторы синтезируются в соме и по микротрубочкам транспортируются в пресинаптическое окончание.

Наиболее часто в качестве медиатора выступают адреналин, норадреналин, ацетилхолин, серотонин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), глицин и другие. Обычно синапс содержит один из медиаторов в большем количестве по сравнению с другими медиаторами.

По типу медиатора принято обозначать синапсы: адреноэргические, холинэргические, серото- нинэргические и др.

В состав постсинаптической мембраны входят особые белковые молекулы — рецепторы, которые могут присоединять молекулы медиаторов.

Синаптическая щель заполнена межклеточной жидкостью, в которой находятся ферменты, способствующие разрушению медиаторов.

На одном постсинаптическом нейроне может находиться до 20000 синапсов, часть которых являются возбудительными, а часть — тормозными.

Помимо химических синапсов, в которых при взаимодействии нейронов участвуют медиаторы, в нервной системе встречаются электрические синапсы.

В электрических синапсах взаимодействие двух нейронов осуществляется посредством биотоков.

Механизмы передачи возбуждения в синапсах на примере мионеврального синапса и его структура

Мионевральный (нервно-мышечный) синапс – образован аксоном мотонейрона и мышечной клеткой.

Нервный импульс возникает в тригерной зоне нейрона, по аксону направляется к иннервируемой мышце, достигает терминали аксона и при этом деполяризует пресинаптическую мембрану.

После этого открываются натриевые и кальциевые каналы, и ионы Ca из среды, окружающей синапс, входят внутрь терминали аксона.

При этом процессе броуновское движение везикул упорядочивается по направления к пресинаптической мембране. Ионы Ca стимулируют движение везикул. Достигая пресинап-тическую мембрану, везикулы разрываются, и освобождается ацетилхолин (4 иона Ca высвобождают 1 квант ацетилхолина). Синаптическая щель заполнена жидкостью, которая по составу напоминает плазму крови, через нее происходит диффузия АХ с преси-наптической мембраны на постсинаптическую, но ее скорость очень мала.

Кроме того, диффузия возможна еще и по фиброзным нитям, которые находятся в синаптической щели. После диффузии АХ начинает взаимодействовать с хеморецепторами (ХР) и холи-нэстеразой (ХЭ), которые находятся на постсинапти-ческой мембране.

Холинорецептор выполняет рецепторную функцию, а холинэстераза выполняет ферментативную функцию.

На постсинаптической мембране они расположены следующим образом:

ХР—ХЭ—ХР—ХЭ—ХР—ХЭ.

ХР + АХ = МПКП – миниатюрные потенциалы концевой пластины.

Затем происходит суммация МПКП.

В результате сум-мации образуется ВПСП – возбуждающий постсинап-тический потенциал. Постсинаптическая мембрана за счет ВПСП заряжается отрицательно, а на участке, где нет синапса (мышечного волокна), заряд положительный.

Возникает разность потенциалов, образуется потенциал действия, который перемещается по проводящей системе мышечного волокна.

ХЭ + АХ = разрушение АХ до холина и уксусной кислоты.

В состоянии относительного физиологического покоя синапс находятся в фоновой биоэлектрической активности.

Химический синапс

В цент-ПД нервного волокна (ПД — потенциал действия)

Рис. 9. Схема строения синапса.

ральной нервной системе преобладают химические синапсы. В некоторых межнейронных синапсах электрическая и химическая передача осуществляется одновременно — это смешанный тип синапсов.

Влияние возбудительных и тормозных синапсов на возбудимость постсинаптического нейрона суммируется, и эффект зависит от места расположения синапса. Чем ближе синапсы расположены к аксональному холмику, тем они эффективнее.

Напротив, чем дальше расположены синапсы от аксонального холмика (например, на окончании дендритов), тем они менее эффективны. Таким образом, синапсы, расположенные на соме и аксональном холмике, оказывают влияние на возбудимость нейрона быстро и эффективно, а влияние удаленных синапсов медленно и плавно.

Ампмщ iipinl системы

Функциональные свойства синапсов

Синапсы — это контакты между клетками, в которых возбуждение проводится с помощью химических веществ, называемых медиаторами. Синаптический способ проведения возбуждения является основным способом проведения возбуждения между нейронами ЦНС, в ганглиях нервной системы, нейроорганных и нервно-мышечных синапсах.

Медиаторы.

Каждая нервная клетка синтезирует только один медиатор. Это свойство называется принципом Дейла.

Возбуждающие медиаторы — ацетилхолин, норадреналин, глутамат, дофамин, серотонин — вызывают возбуждающий постсинаптический потенциал, который вызывает потенциал действия (рис. 1.7).

Тормозные медиаторы — гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и глицин вызывают тормозной постсинаптический потенциал, что уменьшает возбудимость постсинаптической мембраны.

В синапсах осуществляется одностороннее проведение возбуждения от пре- к постсинаптической мембране.

За счет диффузии медиатора в синаптической щели происходит синаптическая задержка проведения возбуждения.

Наличие постсинаптических рецепторов обусловливает высокую чувствительность синапсов к химическим веществам.

Постсинаптические потенциалы в синапсе не подчиняются закону «все или ничего» и способны к суммации.

Амплитуда постсинаптических потенциалов зависит от количества действующего на постсинаптическую мембрану медиатора.

Синапсы имеют низкую лабильность по сравнению с лабильностью нервов и мышц.

Лабильность, или функциональная подвижность, характеризуется быстротой появления и исчезновения возбуждения и количественно отражает минимальную длительность процесса возбуждения. Мерой лабильности является максимальная частота раздражения, которую возбудимая ткань воспроизводит без трансформации ритма. Количественно мера лабильности является обратной величиной длительности возбуждения или, точнее, длительности рефрактерного периода.

Синапсы обладают повышенной утомляемостью по сравнению с утомляемостью нервов и мышц при их длительном ритмическом раздражении.

Протекает в четыре этапа:

- Изготовление медиатора.

- Возникает в пресинаптическом конце, или в теле нейрона. Это происходит только при непосредственном участии катализаторов – ферментов.

- Когда синтез проходит в теле нейрона, нужны пузырьки оболочки – мембраны – которые создаёт Комплекс Гольджи – везикулы – они по микротрубочкам переходят в пресинаптическое окончание. У любого из нейронов есть 1 главный медиатор и несколько вспомогательных.

- Выход медиатора в синаптическое пространство (щель).

Идёт в результате воздействия появившегося возбуждения. Это приводит к усилению проницаемости мембраны для ионов Ca2+, которые выходят в цитоплазму постсинаптического окончания. Именно ионы 2+ кальция и обеспечивают изменение белков мембран везикул (пузырьков) из-за чего пузырьки и перемещаются к пресинаптической мембране. Секреция медиатора происходит за 1-5 мс. Содержимое одного кванта медиатора составляет около 104 молекул медиатора.

Медиатор согласуется с рецептором постсинаптической мембраны, что вызывает его возбуждение. С помощью диффузии молекулы медиатора проходят сквозь щель, после чего достигают постсинаптической мембраны, которая способна «распознать» свой медиатор с помощью специальных рецепторов.