Содержание

- Физиологический механизм восприятия

- Свойства восприятия

- Принципы восприятия

- Факторы восприятия

- Эффекты восприятия

- Классификация видов восприятия

- Нарушения восприятия Иллюзии восприятия

- Галлюцинации Эйдетизм как вид галлюцинаций

Если сравнить определения двух психических процессов, т.е. восприятия и ощущения, то можно заметить некоторые особенности. Так, например, восприятие является более сложным процессом. Если ощущения отражают отдельные свойства объектов, то восприятие — это целостное отражение. Таким образом, результатом восприятия является целостный перцептивный образ объекта, а не отдельное его свойство.

Новые поступления

14 января 2021 г.

Екатерина Амеялли « Мужские манипуляции, или о женщинах «удобных»»

Думаю, многие из нас наблюдали за такими историями: она думает, что у них «всё будет», в то время как ему с ней попросту удобно. Он не собирается создавать с ней семью, но ему нравится, что она есть в его жизни — так он получает внимание, секс, жилплощадь, помощь, еду или любые другие «бонусы». Грубо говоря, он её просто использует под определённые задачи. Но рано или поздно она начинает догадываться об истинном положении вещей…

Читать

17 декабря 2015 г.

Галина Камарзаева «Терпеть или нет — вот в чём вопрос!»

Молчание — знак согласия. Молчание — золото. Так ли уж справедливы эти утверждения, и во всех ли случаях терпение и молчание — благо?

Читать

12 ноября 2015 г.

Людмила Потоцкая «Опасность невзросления»

Мы выросли. Почему же никак не можем стать взрослыми, и ведём себя, как маленькие дети?

Читать

15 октября 2015 г.

Елена Пономарева «Момент, в котором всё получалось»

Помнишь ли ты такой момент в своей жизни? Момент, когда всё буквально «горело в руках», когда ты преодолевал всё, что угодно, момент, когда ты хотел куда-то бежать и что-то делать, момент, в котором вообще не было никаких преград и точно всё невозможное было возможно?

Читать

17 сентября 2015 г.

Юлия Брезгунова «Всегда ли так?»

Одна подруга жалуется другой:

«Ты понимаешь, всегда так было! Всегда было плохо, печально, всегда он именно так себя вёл!»

На что вторая с изумлением произнесла: «Всегда ли? И год назад, и два месяца назад? Каждый день так себя ведёт? И ночью даже, когда спит?»

Читать

13 августа 2015 г.

Александр Стулов «Власть разрушает изнутри!»

В последнее время я стал замечать, как рынок тренинговых услуг активно насыщается темами: манипулирование, пикап, тёмные стороны НЛП и т. д. И всё бы ничего, ну насыщается, и Бог с ним, у каждого человека должен быть выбор! Каждый хочет чего-то добиться в этой жизни, кем-то стать. Кто-то хочет счастливую семью, а кто-то быстрого карьерного роста, а кто-то и то, и другое.

Читать

16 июля 2015 г.

Михаил Ожиринский «Как избавиться от панической атаки»

Всё больше людей стали страдать от панических атак. Кто-то понимает, что с ним происходит. Кто-то совершенно не понимает, что творится, и не представляет, что делать и как избавиться от панических атак.

Читать

18 июня 2015 г.

« Как стать творческим?»

Что такое творчество?

Для начала, давайте разберёмся, что же такое творчество. Одна всем известная энциклопедия определяет понятие творчества так: «Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового»

. Другими словами,

творить — значит создавать.

Думаю, с этим можно согласиться.

Читать

14 мая 2015 г.

Александр Алов «Оставьте в покое родителей»

Глядя на безумное количество поп-психологических статей, написанных на тему отношений с родителями, как-то предполагаешь, что тема давно себя исчерпала. Уже, вроде, и добавить нечего: всё рассказано и про обиды, и про травмы, и про прочее нехорошее. Однако проблема отчего-то ведёт себя подобно пресловутой гидре: чем чаще её упоминают, тем более распространённой она становится.

Читать

16 апреля 2015 г.

Алексей Ланской «Паттерны гениальности»

Согласно словарю Вебстера, гениальность — это нечто «производящее», творческое, созидательное. Сегодня этот термин обычно используют для обозначения «явного умственного превосходства; редкостной интеллектуальной мощи; в частности, превосходные способности в том, что касается любого рода изобретений или составления новых комбинаций».

Читать

19 марта 2015 г.

Дакен Бексултанова «Ответственность за свою жизнь — ключ к успеху!»

Мир необычайно справедлив! Даже не представляете, насколько! Любая ситуация в нашей жизни приносит нам определённые выгоды, и мы платим за неё свои цены. С позитивными ситуациями всё понятно, и нет даже смысла говорить об этом, а вот негативные ситуации — гораздо более интересный предмет для разговора.

Читать

26 февраля 2015 г.

Наталья Юдина «Зависимое поведение»

Зависимое поведение относится не только и не столько к химическим веществам и/или отношениям. Это любые действия, которые человек «не может не совершать».

Читать

12 февраля 2015 г.

Наталья Юдина «Разрушающие отношения»

Какие отношения являются травмирующими и нуждаются в исцелении, а часто и в завершении?

Читать

29 января 2015 г.

Алена Лисенкова «Рейтинг основных сожалений людей»

Сожаления о том, что мы сделали или не сделали, не дают порой нам покоя.

Как жить так, чтобы не было этих сожалений?

Читать

15 января 2015 г.

Наталья Рудь «Возможно ли быть всегда счастливым»

Отсутствие энергии — это первый признак приближающихся несчастий и болезней. В Аюрведе говорится, что если человек продвигается в духовной жизни, то это должно быть видно по двум признакам:

- Человек с каждым днём становится всё счастливей и счастливей.

- Его отношения с другими людьми улучшаются.

Читать

Страницы: (45) [1]

Все

Оцените материал:

Физиологический механизм восприятия

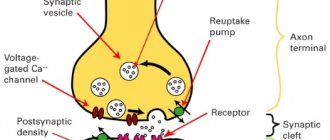

Физиологической основой восприятия являются процессы, проходящие в органах чувств, нервных волокнах и ЦНС. Под действием раздражителей в окончаниях нервов, имеющихся в органах чувств, возникает нервное возбуждение, которое по проводящим путям передается в нервные центры, и, в конечном итоге, в кору головного мозга. Здесь оно поступает в сенсорные зоны коры, которые представляют собой как бы центральную проекцию нервных окончаний, имеющихся в органах чувств. В зависимости от того, с каким органом связана сенсорная зона, формируется определенная сенсорная информация.

Поскольку восприятие тесно связано с ощущением, можно предположить, что оно, как и ощущение, является рефлекторным процессом. Иван Петрович Павлов показал, что в основе восприятия лежат условные рефлексы, т.е. временные нервные связи, образующиеся в коре больших полушарий головного мозга при воздействии на рецепторы предметов или явлений.

Временные нервные связи, обеспечивающие процесс восприятия, могут быть двух видов: 1. Образуемые в пределах одного анализатора; 2. Межанализаторные.

Первый вид имеет место при воздействии на организм комплексного раздражителя одной модальности (например, мелодия). Второй вид нервных связей, образуемых при воздействии комплексного раздражителя, — это связи в пределах разных анализаторов, возникновение которых Сеченов объяснял существованием ассоциаций. Эти ассоциации у человека обязательно сопровождаются слуховым образом слова, благодаря которому восприятие приобретает целостный характер.

Организационное поведение. Учебник для ВУЗов | Страница 1 | Онлайн-библиотека

Г. Р. Латфуллин, О. Н. Громова

Организационное поведение

Авторский коллектив: В. Г. Антонов, д. э. н., проф., О. Н. Громова д. э. н., проф., Г. Р. Латфуллин, д. э. н., проф., А. В. Райченко, д. э. н., проф А. Е. Ростовская, к. э. н., проф. В. Г. Смирнова, к. э. н., проф. Т. Б. Шрамченко, к. э. н., проф. Рецензенты:

Кафедра экономики и менеджмента МИПК РЭА им. Г. В. Плеханова (заведующий кафедрой, д. э. н., профессор Л. М. Бадалов).

А. Г. Эфендиев, д. ф. н., профессор кафедры Управления человеческими ресурсами, декан факультета менеджмента ГУВШЭ.

Введение

Организационное поведение является новой отраслью знаний, многопрофильной и противоречивой, получившей развитие в США с 50-х гг. ХХ в. В настоящее время организационное поведение (ОП) реально превратилось в область научных знаний, связанную с практикой эффективного управления современными организациями.

Основными элементами ОП выступают индивид и группа, закономерности их поведения в конкурентной среде, определяемые необходимостью эффективной деятельности организации. Осознание того, что люди становятся важнейшим ресурсом организации, привело киз-менению поведенческой парадигмы, к гуманистической ориентации ОП, его социальной направленности.

Изменения, происходящие во внешней и внутренней средах организации, появление новых видов организаций, современных знаний о человеческом поведении обусловливают необходимость разработки и реализации на практике моделей ОП, отвечающих требованиям времени. В этих моделях находят воплощение идеи партнерства, командной работы, вовлечения, самоконтроля, ориентации на удовлетворение потребностей более высокого порядка, самореализации.

Внешняя среда организаций характеризуется высоким уровнем сложности, турбулентности и неопределенности. Ее влияние на поведение организации усиливается, что определяет необходимость в постоянных организационных изменениях. Еще никогда не была так высока потребность в изучении влияния на поведение организации внешней среды, дальнейшей разработке подходов и методов адаптации к ее изменениям.

До недавнего времени международный аспект в бизнесе не имел такого большого значения. Однако реализация многих международных проектов оказалась намного сложнее, чем предполагалось ранее, именно из-за того, что не принимался во внимание человеческий фактор, связанный с различием в поведении людей в разных культурах. Возникло понимание необходимости изучать особенности национальных культур и их влияние на ОП. Эта тенденция будет развиваться при исследовании особенностей ОП в мультинациональных компаниях, при разработке методов повышения межкультурного взаимодействия, адаптации, мотивации, лидерства, принятия решений.

ОП как учебная дисциплина существует в зарубежных бизнес-школах с середины 60-х гг. ХХ в. В нашей стране преподавание этой дисциплины ведется с 1995 г., она введена в стандарт высшей школы по подготовке студентов и магистров. Однако до настоящего времени отсутствует необходимое учебно-методическое обеспечение с учетом российской практики, что существенно затрудняет процесс подготовки специалистов.

В Государственном университете управления на кафедре теории организации и управления в 1999-2000 гг. проводились исследования по теме «Организационное поведение в современных условиях». В 2001 г. коллектив кафедры по результатам конкурса Министерства образования и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) получил возможность написания комплекса учебно-методических материалов по ОП. Комплекс включает:

учебно-методическое пособие «Организационное поведение в таблицах и схемах» (издано в 2002 г.);

учебник «Организационное поведение» (издается в 2004 г.);

практикум по ОП (планируется выпустить в 2005 г.).

Учебник включает раскрытие всех разделов курса ОП в соответствии с новым образовательным стандартом высшего профессионального образования Министерства образования РФ с учетом новейших исследований в этой области, а также практики и опыта современных отечественных организаций.

Авторский коллектив – высококвалифицированные преподаватели кафедры теории организации и управления ГУУ, имеющие обширный опыт создания учебников и учебных пособий по смежным с ОП дисциплинам, подготовки модулей, кейсов. На протяжении ряда лет авторы учебника ведут занятия по дисциплине «ОП» со студентами, магистрантами, аспирантами университета.

Цель учебника «Организационное поведение» – дать студентам основы теоретических знаний и практических навыков по современным формам и методам воздействия на поведение личности, группы для повышения эффективности работы организации.

Задачи учебника:

раскрыть представление о современном состоянии и тенденциях развития ОП;

представить возможные схемы разработки проектов организационных систем, которые ставят в центр человека, его способности и потребности;

раскрыть методы описания поведения работников, групп, организаций;

показать способы изменения поведения индивида, группы в соответствии с критериями эффективности работы организации.

Курс «ОП» тесно взаимосвязан с другими учебными программами и базируется на знаниях, полученных при изучении таких учебных дисциплин, как «Основы менеджмента», «Теория организации», «Управление персоналом», «Поведение потребителей», «Разработка управленческих решений», «Социальная психология».

Структура учебника охватывает основные вопросы дисциплины и содержит тринадцать глав, соответствующих действующему образовательному стандарту Министерства образования РФ.

В первой главе «Основы организационного поведения» раскрывается современный подход к дисциплине, который состоит в признании приоритета личности в организации, ее знаний, компетенций для эффективной работы. Представлены предмет ОП, особенности ОП как мультидисциплины, виды отношений, изучаемые в ОП. Рассматривается поведение как функция природных свойств личности, обусловленное внешним окружением в результате социализации, особенности виртуального поведения. Подчеркивается, что задачей менеджеров является организация эффективной деятельности отдельных индивидов, групп для достижения общей цели организации. В контексте ОП эффективность определяется не только экономическими показателями, но и показателями качества, удовлетворенности, гибкости, конкурентоспособности и развития.

Во второй главе «Восприятие и атрибуция» раскрыты основные теории поведения личности в организации, уделено существенное внимание таким вопросам, как восприятие и атрибуция индивида. Восприятие рассматривается как процесс, посредством которого индивид придает значение элементам и явлениям внешней среды. Восприятие используется индивидом для выбора, хранения и интерпретации стимулов в значимую и логически построенную картину окружающего мира. Одна и та же информация воспринимается каждым индивидом по-разному, а ее интерпретация определяет поведение индивида. Важно не что происходит, а как воспринимается. Восприятие определяет дальнейшее поведение индивида. Раскрывается сущность теории атрибуции, которая позволяет определить причины поведения индивидов.

Третья глава «Личность в организации» посвящена раскрытию вопросов особенностей поведения личности в организации. Приводится формально-динамическая модель личности, показано, как природные свойства личности влияют на ее поведение в организации. Освещаются вопросы формирования установок личности и их значение в организации поведения.

В четвертой главе «Мотивация и результативность» определяется сущность и содержание мотивации, раскрываются процессы формирования и использования мотивов, показаны механизмы мотивации в организациях. На моделях и конкретных примерах раскрывается взаимодействие мотивации и стимулирования, обосновано такое понятие, как результативность мотивации.

В пятой главе «Формирование группового поведения в организации» показаны роль и значение групповой работы в эффективном функционировании организации. Раскрывается, что объективная потребность личности в причастности, общении может быть реализована лишь в группе. Особое внимание уделяется факторам, влияющим на функционирование групп (формальных и неформальных), а также особенностям формирования различных видов групп, их влиянию на поведение индивидов, новым формам группового взаимодействия в виде самоуправляемых команд. При функционировании групп достаточно часто возникают межгрупповые конфликты. Эти конфликты неизбежны в деятельности любой организации, они могут иметь как позитивные, так и негативные последствия в зависимости от воздействия на достижение поставленных целей. Для снижения отрицательных последствий необходимо уметь правильно выявлять причины конфликтов, управлять их протеканием и разрешением, снижать уровень конфликтного противостояния. В качестве критериев эффективности групповой деятельности рассматриваются достижение групповых целей, удовлетворенность членов группы своим трудом, индивидуальное развитие членов группы.

Свойства восприятия

1. Предметность восприятия

Это способность отражать объекты и явления реального мира не в виде набора несвязанных друг с другом ощущений, а в форме отдельных предметов. Предметность не является врожденным свойством восприятия. Возникновение и совершенствование этого свойства происходит в процессе онтогенеза, начиная с первого года жизни ребенка. По мнению Ивана Михайловича Сеченова, предметность формируется на основе движений, обеспечивающих контакт ребенка с предметом (движения рук; движения глаз, которые прослеживают контур предмета и др.). Без участия движения образы восприятия не обладали бы качеством предметности.

2. Целостность восприятия

Восприятие дает целостный образ предмета. Он складывается на основе обобщения получаемой в виде различных ощущений информации об отдельных свойствах и качествах предмета. Компоненты ощущения настолько прочно связаны между собой, что единый сложный образ предмета возникает даже тогда, когда на человека непосредственно действуют только отдельные свойства или отдельные части объекта. Этот образ возникает условнорефлекторно вследствие связи между различными ощущениями.

Целостность восприятия выражается в том, что даже при неполном отражении отдельных свойств воспринимаемого объекта происходит мысленное достраивание полученной информации до целостного образа конкретного предмета.

3. Структурность восприятия

Структурность восприятия представляет собой не просто совокупность ощущений. В нем отражается взаимосвязь различный свойств и частей, т.е. структура предмета. Восприятие доводит до нашего сознания структуру предмета или явления, с которым мы столкнулись в реальном мире. Можно сказать, что структурность восприятия — это отражение специфики взаимосвязи элементов целого. Например, ноты поступают в сознание, и мы узнаем мелодию, мы узнаем в фигуре треугольник, т.к. знаем соотношение сторон данной фигуры, или определенная буква остается той же буквой при разной манере написания.

Структурность связана с другим свойством восприятия — целостностью.

4. Константность восприятия

Константность — это относительное постоянство образа предмета при изменении условий его восприятия (например, машина кажется нам большой на любом расстоянии от нее). В наибольшей степени константность наблюдается при зрительном восприятии цвета, величины и формы предметов. Благодаря константности, проявляющейся в способности перцептивной системы (система восприятия, которая состоит из совокупности определенных анализаторов) компенсировать изменения условий восприятия, мы воспринимаем окружающие нас предметы как относительно постоянные.

Человек многократно воспринимает определенный предмет, причем, этот предмет воспринимается при совершенно разных условиях. Это позволяет системе поддерживать относительное постоянство свойств объектов и явлений. Без константности восприятия люди не смогли бы ориентироваться в окружающем их мире.

5. Апперцепция

Апперцепция — это зависимость восприятия от прошлого опыта и особенностей личности воспринимающего. Огромную роль в апперцепции играют знания человека, его предшествующий опыт. В процессе восприятия, для того, чтобы классифицировать то, что воспринимаете, вы будете выдвигать и проверять гипотезы о принадлежности объекта к той или иной категории предметов.

Таким образом, при восприятии активизируется прошлый опыт. Поэтому один предмет может по-разному восприниматься разными людьми. Содержание восприятия определяется поставленной задачей, мотивами деятельности, интересами. Существенное место в апперцепции занимают установки и эмоции, которые легко могут изменить содержание восприятия.

6. Осмысленность восприятия

Осмысленность восприятия — свойство человеческого восприятия наделять воспринимаемый объект определенным смыслом. Восприятие не определяется просто набором раздражителей, оно представляет собой постоянный поиск наилучшего толкования полученных данных.

Мы воспринимаем предметы, которые имеют определенное значение. Вне зависимости от постоянно меняющегося содержания, мы узнаем один и тот же предмет. Восприятие человека, являясь своеобразным осознанием предметов и явлений, включает акт понимания, осмысления.

7. Активность (избирательность) восприятия

Избирательность восприятия заключается в том, что в любой момент времени мы воспринимаем только один предмет или конкретную группу предметов, в то время как остальные объекты окружающего мира являются фоном нашего восприятия (не отражаются в сознании).

Например, находясь в лекционном зале, вы слушаете лекцию, не замечая, что позади вас кто-то обсуждает планы на вечер. Ваше восприятие направленно на лекцию, пока вас самих не спросят насчет планов. В этом случае, вы уже будете общаться, а не слушать лекцию, т.е. восприятие будет направленно на собеседников.

Представление о другом человеке тесно связано с уровнем собственного самосознания. Анализ осознания себя через другого человека производится с помощью двух понятий: идентификация и рефлексия.

Идентификация — один из механизмов познания и понимания человека, заключающийся в неосознанном уподоблении себя значимому другому.

Здесь значимый другой — это человек, являющийся авторитетом для данного субъекта общения и деятельности. Обычно это происходит тогда, когда в реальных ситуациях взаимодействия индивид делает попытки поставить себя на место партнера по общению. При идентификации устанавливается определенная эмоциональная связь с объектом.

Развивающая оценка Узнать больше

Следует различать понятия «идентификация» и «референтность». Если для первого понятия основой является процесс уподобления субъекта партнеру по общению, т. е. уподобление значимому другому, то для второго понятия («референтность») главным является зависимость субъекта от других людей, выступающая как избирательное отношение к ним. Объектом референтных отношений может выступать или группа, членом которой является субъект, или другая группа, с которой он себя соотносит, не будучи реальным ее участником. Функцию референтного объекта может выполнять и отдельный человек, в том числе не существующий реально (литературный герой, вымышленный идеал для подражания и т. п.). И в том и в другом случае субъект заимствует для себя цели, ценности, идеи, нормы и правила поведения объекта референтности (группы, отдельного человека.

Понятие «идентификация» по своему содержанию близко к понятию «эмпатия».

Эмпатия — постижение эмоциональных состояний человека в форме сопереживания. Механизм эмпатии схож с механизмом идентификации.

Эта схожесть состоит в умении поставить себя на место другого, взглянуть на вещи с его точки зрения. Однако это не обязательно означает отождествление с этим другим человеком (как это происходит при идентификации). Просто при эмпатии принимается во внимание линия поведения партнера, субъект относится к нему с сочувствием, но межличностные отношения с ним строятся, исходя из стратегии своей линии поведения.

Рефлексия — осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по общению, т. е. как будет партнер по общению понимать меня.

При взаимодействии взаимно оцениваются и изменяются определенные характеристики друг друга.

Эффекты межличностного восприятия

Каузальная атрибуция

Люди, познавая друг друга, не ограничиваются получением сведений путем наблюдения. Они стремятся к выяснению причин поведения партнеров по общению и выяснению их личностных качеств. Но так как информация о человеке, полученная в результате наблюдения, чаще всего недостаточна для надежных выводов, наблюдатель начинает приписывать вероятностные причины поведения и характерологические черты личности партнера по общению. Эта причинная интерпретация поведения наблюдаемого индивида может существенно влиять и на самого наблюдателя.

Таким образом, каузальная атрибуция — это интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения других людей. Слово «каузальный» означает «причинный». Атрибуция — это приписывание социальным объектам характеристик, не представленных в поле восприятия.

Смотрите также

Я сам обманываться рад…

На основе исследования проблем, связанных с каузальной атрибуцией, исследователи сделали вывод о том, что атрибутивные процессы составляют основное содержание межличностного восприятия. Показательно, что одни люди склонны в большей мере в процессе межличностного восприятия фиксировать физические черты (в этом случае сфера «приписывания» существенно сокращается), другие воспринимают преимущественно психологические черты характера окружающих. В последнем случае открывается широкий простор для приписывания.

Выявлена определенная зависимость «приписывания» от установки в процессе восприятия человека человеком. Особенно значительна эта роль приписывания при формировании первого впечатления о незнакомом человеке. Это было выявлено в экспериментах А.А. Бодалева. Так, двум группам студентов была показана фотография одного и того же человека. Но предварительно первой группе было сообщено, что человек на предъявленной фотографии является закоренелым преступником, а второй группе о том же человеке было сказано, что он крупный ученый. После этого каждой группе было предложено составить словесный портрет этого человека. В первом случае были получены соответствующие характеристики: глубоко посаженные глаза свидетельствовали о затаенной злобе, выдающийся подбородок — о решимости «идти до конца в преступлении» и т. д. Соответственно во второй группе те же глубоко посаженные глаза говорили о глубокой мысли, а выдающийся подбородок — о силе воли в преодолении трудностей на пути познания и т. д.

Подобные исследования должны дать ответ на вопрос о роли характеристик, которые дают партнерам по общению в процессе межличностного восприятия, и степени влияния установок на эти характеристики.

Эффект ореола (галоэффект)

Формирование оценочного впечатления о человеке в условиях дефицита времени на восприятие его поступков и личностных качеств. Эффект ореола проявляется либо в форме позитивной оценочной пристрастности (положительный ореол), либо в негативной оценочной пристрастности (отрицательный ореол).

Так, если первое впечатление о человеке в целом благополучное, то в дальнейшем все его поведение, черты и поступки начинают переоцениваться в положительную сторону. В них выделяются и преувеличиваются в основном лишь положительные моменты, а отрицательные недооцениваются или не замечаются. Если же общее первое впечатление о человеке в силу сложившихся обстоятельств оказалось отрицательным, то даже положительные его качества и поступки в последующем или не замечаются вовсе, или недооцениваются на фоне гипертрофированного внимания к недостаткам.

Эффекты новизны и первичности

С эффектом ореола тесно связаны эффекты новизны и первичности. Эти эффекты (новизны и первичности) проявляются через значимость определенного порядка предъявления информации о человеке для составления представления о нем.

Эффект новизны возникает тогда, когда по отношению к знакомому человеку наиболее значимой оказывается последняя, т. е. более новая информация о нем.

Смотрите также

Стереотипы о различии поколений или как найти подход к любому сотруднику

Эффект первичности же возникает, когда по отношению к незнакомому человеку более значимой оказывается первая информация.

Все описанные выше эффекты можно рассматривать как частные случаи или варианты проявления особого процесса, сопровождающего восприятие человека человеком, называемого стереотипизацией.

Стереотипизация

Восприятие и оценка социальных объектов на основе определенных представлений (стереотипов). Стереотипизация проявляется в приписывании сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы без достаточного осознания возможных различий между ними.

Стереотип — упрощенное, зачастую искаженное, характерное для сферы обыденного сознания представление о социальной группе или отдельном человеке, принадлежащем к той или иной социальной общности.

Стереотип возникает на основе ограниченного прошлого опыта в результате стремления строить выводы на базе недостаточной информации. Чаще всего стереотипы возникают относительно групповой принадлежности человека.

Стереотипизация является одной из важнейших характеристик межгруппового и межличностного восприятия и сопровождается проявлениями социальных установок, эффектов ореола, первичности и новизны. В межличностной перцепции стереотипизация выполняет две основные функции:

1) поддержание идентификации;

2) оправдание возможных негативных установок по отношению к другим группам.

Особенное распространение получили так называемые этнические стереотипы, когда на основе ограниченной информации об отдельных представителях тех или иных этнических групп строятся предвзятые выводы относительно всей группы. Стереотипизация в процессе познания людьми друг друга может привести к двум различным следствиям. С одной стороны, к определенному упрощению процесса познания другого человека, и тогда это упрощение ведет к замене образа человека штампом, например «все бухгалтеры — педанты», «все учителя — надзиратели». С другой стороны, это ведет к предубеждениям, если суждение о социальном объекте строится на основе прошлого ограниченного опыта, который чаще всего может оказаться негативным.

Аттракция

При восприятии людьми друг друга формируются определенные отношения с включением эмоциональных регуляторов — от неприятия того или иного человека до симпатии, дружбы, любви.

Социальная аттракция — особый вид социальной установки на другого человека, в котором преобладают положительные эмоциональные компоненты.

Выделяют три основных уровня аттракции: симпатия, дружба, любовь. Аттракция проявляется в эмоциональной привлекательности, влечении одного человека к другому.

Взаимопонимание партнеров по общению предполагает знание каждым из них психологии другого человека: его ценностных ориентаций, мотивов и целей деятельности, уровня притязаний и установок, черт характера и т. п. Люди обладают различной степенью способности к общению, к развитию межличностной чувствительности. Эти способности могут быть развиты и совершенствоваться в процессе проведения социально-психологических тренингов по межличностной чувствительности. В настоящее время в практике зарубежной психологии организуются так называемые Т-группы (Т — начальная буква слова «тренинг»), в которых проводятся тренировки межличностной чувствительности. Организуются социально-психологические тренинги с применением сенситивной методики. Сенситивный метод относится к категории методов межличностной чувствительности. Основной целью сенситивного тренинга является развитие и совершенствование способности индивидов понимать друг друга.

Участники не должны быть ранее знакомы друг с другом. Не предусматривается никаких попыток при формировании группы структурировать ее по признаку образования, занимаемой должности, квалификации или профессии. В ходе такого тренинга участники включаются в совершенно для них новую сферу социального опыта, благодаря которой узнают, как они воспринимаются другими членами группы и получают возможность сравнивать эти перцепции с самовосприятием.

- Твитнуть

Принципы восприятия

Группа психологов, вместе с Максом Вертгеймером, немецким психологом и основоположником гештальтпсихологии, сформулировали законы восприятия, которые стали теоретической основой гештальтпсихологии.

1. Принцип близости Элементы, которые близки друг к другу в пространстве и во времени и кажущиеся нам объединенными в группы, мы воспринимаем совместно.

2. Принцип непрерывности Существует тенденция следовать в направлении, позволяющим связывать наблюдаемые элементы в непрерывную последовательность или определенную ориентацию. На рисунке мы видим не просто отдельные точки, а две пересекающиеся линии.

3. Принцип сходства Подобные элементы воспринимаются нами совместно, образуя замкнутые группы. Из-за цвета точки на рисунке мы воспринимаем как строки, а не столбцы.

4. Принцип замыкания Существует тенденция завершения незаконченных предметов и заполнения пустых промежутков.

5. Принцип простоты (закон содержательности, принцип хорошей формы, закон прегнантности) Мы воспринимаем и интерпретируем составные или сложные объекты как простейшую форму или объединение простейших форм. На рисунке мы видим три разные простые фигуры, а не одну сложную.

Прегнантный гештальт означает, что в любых условиях мы стремимся видеть фигуры настолько завершенными, насколько это возможно.

6. Фигура-фон

Мы стремимся организовать наше восприятие таким образом, чтобы видеть объект (фигура) и задний фон, на котором он проявляется. Объект более ярок, значим, заметен.

Две особенности восприятия

Первая особенность связана с тем, что субъект и объект межличностного восприятия (в данном случае люди) принципиально подобны. Отсюда индивид (субъект восприятия), делая заключение о состоянии или намерениях другого лица, в максимальной степени склонен и имеет возможность использовать при этом свой собственный опыт.

Другими словами, мы допускаем, что в какой-то степени опыт другого человека напоминает наш собственный, и такое допущение помогает нам более точно его воспринимать. Например, если я знаю, что мой коллега вернулся с похорон, то мой собственный прошлый опыт дает мне возможность интерпретировать его молчание как депрессию, а не как безразличие или обиду на меня. Правда, эта же наша способность может приводить к серьезным ошибкам восприятия, вызывающим проблемы во взаимопонимании.

Вторая особенность обусловлена следующим. Если человек допускает ошибку при восприятии предмета (например, примет искусственные цветы за настоящие), то он довольно легко может ее исправить, произведя с этим предметом действия, которые позволят обнаружить ошибку.

Ошибку в восприятии другого человека или неверные представления о его целях или намерениях значительно сложнее не только проверить, но и исправить. При этом часто воспринимающий и не ставит перед собой задачу уточнить или проверить свое представление, искренне считая его верным. Разумеется, иногда люди поправляют восприятие друг друга, но чаще одна ошибка влечет за собой другую, значительно влияя на последующий характер межличностной коммуникации.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: Как устойчивые и популярные стереотипы восприятия помогают и мешают вам жить

Итак, главным регулятором в построении общения является тот образ партнера, то представление о нем, которое имеется у каждого. Именно к этому образу и будут обращены коммуникативные послания. При его формировании важное значение имеет первое впечатление о человеке.

Каждый из нас имеет собственные представления и суждения о людях, мире, о себе; планы, которые надо осуществить в будущем, и др. Все это может каким-то образом отразиться на первом впечатлении о другом человеке.

Вопрос о степени объективности формирующегося первого впечатления связан с вопросом о роли понимания ситуации общения для построения образа другого. В разных ситуациях нам требуются такие представления о партнере, которые помогали бы нам выстроить свое поведение и коммуникацию с ним.

В конкретных условиях не нужно знать, какой человек «вообще», необходимо представлять себе, как он проявится в данной ситуации, чего от него ждать сейчас, при данных целях, задачах, желаниях, в данном контексте. Общение строится не «вообще», а «здесь и сейчас», и представление о партнере должно отражать эту реальность.

Множество ситуаций подтверждает драматическое воздействие первого впечатления на восприятие, что может повлиять на последующую коммуникацию между людьми. Это воздействие могут усилить некоторые психологические особенности участников общения. Укажем на некоторые из них.

Факторы восприятия

Наше восприятие зависит от внешних и внутренних факторов.

а) Внешние факторы: — интенсивность раздражителя; — размер раздражителя; — контрастность раздражителя; — движение раздражителя; — узнаваемость раздражителя.

б) Внутренние факторы: — установка человека; — потребности; — опыт; — личностные особенности (самооценка, лево- или праворукость, оптимизм-пессимизм и др.); — эффекты восприятия.

Эффекты восприятия

Выделим основные эффекты (ошибки) восприятия:

Эффект проекции — это свойство людей приписывать приятному для них человеку свои достоинства, а неприятному – свои недостатки. Т.е. эффект предполагает, что у других людей те же качества, что и у воспринимающего человека.

Эффект ореола — это формирование специфической установки на человека через направленное приписывание ему определенных качеств; информация, получаемая о каком-то человеке накладывается на тот образ, который был создан заранее. Т.е. эффект заключается в распространении общего мнения на частности.

Эффект первичности и новизны – это тенденция людей при противоречивой информации о другом человеке придавать больший вес данным, полученным вначале (если воспринимается незнакомый человек) или более новой информации (если воспринимается старый знакомый).

Эффект физиогномической редукции — это свойство людей делать выводы о характере и психологических характеристиках человека, исходя из черт его внешности.

Эффект ореола

«Однажды Иванов перевел меня через дорогу, а значит, он будет отличным депутатом». «Сергеев учится на одни «пятерки», он не мог разбить мячом окно». Эти утрированные примеры основываются на так называемом эффекте ореола, которым в психологии называют когнитивное искажение, при котором отдельные позитивные признаки становятся основой и для общей оценки человека. Когда кто-то кажется нам привлекательным, мы склонны считать его и более успешным, добрым, чутким, дружелюбным, чем непривлекательного.

Эффект ореола (гало-эффект) может иметь и еще одну сторону, которую называют эффектом дьявола. Он имеет место, когда из двух подозреваемых (привлекательного и непривлекательного) более решительно обвиняют в совершении преступления именно непривлекательного.

Об эффекте ореола написал психолог Эдвард Торндайк в 1920 году в статье «A Constant Error in Psychological Ratings». Он провел исследование и выявил наличие этого феномена. Позже разные ученые проводили свои эксперименты, которые подтвердили его теорию. Первоначально Торндайк придумал этот термин по отношению к людям, однако его использование значительно расширилось, особенно в области маркетинга брендов, о чем мы еще поговорим.

В изначальном эксперименте Торндайк попросил двух командиров оценить своих солдат с точки зрения физических качеств (аккуратность, голос, физическая форма, энергичность), интеллекта, лидерских навыков и личных качеств (надежность, лояльность, ответственность, самоотверженность, сотрудничество). Его целью было увидеть, как рейтинги одной характеристики влияют на другие. И прямая зависимость действительно была – те, кто получал высшую оценку физических характеристик, были выше оценены и в остальных параметрах.

Еще некоторые примеры эффекта ореола:

- Работу получает тот соискатель, который кажется более привлекательным.

- Ноутбук с лучшим дизайном кажется более функциональным, чем с неброским.

- Люди с приятной внешностью кажутся более умными.

- Жюри присяжных испытывает трудности, когда его убеждают, что симпатичный человек виновен в преступлении (исследование Джона Монахана, 1941).

Следует сказать, что некоторые исследователи и ученые считают, что у эффекта ореола имеются разумные основания. Например, что интеллект и красота наследуются. Однако практика показывает, что это далеко не всегда так.

Исследование, которые провели в 2011 году психологи Мур, Филиппу и Перретт показало, что эффект ореола может касаться и мнения об интеллекте. То есть, если человек считает другого человека умным, он ему приписывает и другие положительные качества: дружелюбие, чувство юмора, лидерские качества. Этот эксперимент расширяет понятие эффекта ореола.

Эффект ореола в рекламе

Термин «эффект ореола» используется в маркетинге, чтобы объяснить склонность клиентов покупать определенные продукты из-за благоприятного опыта работы с другими продуктами, производимыми той же компанией.

Эффект ореола также присутствует в области маркетинга брендов. Главный эффект заключается в том, что воспринимаемые положительные свойства конкретного предмета распространяются на более широкий бренд. Примечательным примером является то, как популярность iPod от Apple вызвала энтузиазм в отношении других продуктов корпорации.

Другим примером является образ бренда Subway как «полезное» разнообразие фаст-фудов. Восприятие ресторана как «полезного» заставляет потребителей недооценивать калорийность его блюд.

Маркетологи используют эффект ореола для продажи товаров и услуг. Когда знаменитость одобряет конкретный продукт, положительная оценка этого человека может повлиять на восприятие самого продукта. Правда, со звездами существует и одна проблема: если они попадают в скандал, это может отвернуть и потребителей от этого товара и тогда мы имеем дело с обратной стороной эффекта ореола.

Дизайнеры часто пользуются этим эффектом, когда жертвуют простотой и функциональностью ради красивого образа. Правда, это зачастую не работает в долгосрочной перспективе, потому что такая стратегия бьет по репутации. Техника Apple завоевала весь мир не в последнюю очередь благодаря простому дизайну.

Если вы хотите больше узнать об эффекте ореола, рекомендуем вам прочесть книгу на эту тему: «Эффект ореола… и другие восемь иллюзий, вводящие менеджеров в заблуждение».

Эффекты восприятия

Разумеется, эффект ореола – не единственный, когда речь идет о восприятии человека другими. Нам всем присущи некоторые шаблонные неточности. Эти эффекты возникают в силу двух различных причин:

- За ними стоят некоторые внутренние закономерности социального восприятия.

- Люди так видят происходящее, потому что в данном обществе так принято и так всем привычно.

Наиболее известными искажениями восприятия являются:

- Эффект ложного согласия: это склонность проецировать свой способ мышления на других людей. Другими словами, люди склонны полагать, что другие думают так, как и они.

- Психологическая проекция: механизм защиты, который люди подсознательно используют, чтобы справиться со сложными чувствами или эмоциями, приписывая их другим. Мы исходим из того, что другие люди обладают такими же качествами, как и мы сами.

- Эффект актера и наблюдателя: тенденция объяснять собственные промахи и просчеты особенностями ситуации, а неприятности, происходящими с другими – негативными качествами их личности. Часто проявляется во взаимоотношениях между водителями.

- Эффект роли: поведение, обусловленное ролевыми функциями, которое мы часто принимаем за черты личности. Например, босса, который справедливо раскритиковал плохую работу, мы воспринимаем как неприятного человека.

- Внутригрупповой фаворитизм: это тенденция считать, что члены своей группы лучше, умнее и справедливее. Этот же эффект работает и когда человек похож на нас.

- Эффект каузальной атрибуции: распространенному поведению людей мы чаще присваиваем ситуационные мотивы, а нестандартному – личные. Свои успехи мы приписываем себе, а неудачи – сложившейся ситуацией. Для успехов и неудач других людей все как раз наоборот.

- Эффект авторитета: мнение авторитетного человека нам кажется более значимым даже если он не является профессионалом в интересующей нас области.

- Эффект первичности: первая информация переоценивается в сравнении с последующей.

- Эффект физиогномической редукции: вывод о присутствии психологической характеристики делается на основе черт внешности.

- Эффект ожидания: когда мы ожидаем от человека определенной реакции, то провоцируем его на нее.

- Презумпция взаимности: склонность человека считать, что «другой» относится к нему так, как он относится к «другому».

- Эффект снисходительности: начальник преувеличивает позитивные черты подчинённых и недооценивает негативные.

- Эффект гипервзыскательности: начальник недооценивает позитивные черты подчиненных и преувеличивает негативные.

- Эффект неудачника: человека, попавшего в неудачу, окружающие начинают считать неудачником и во всех остальных делах.

- Эффект логической ошибки: состоит в ложности суждения о постоянстве и тесноте взаимосвязи каких-либо качеств личности (например, любезности и добродушия, доброты и эмпатии).

- Эффект средней ошибки: тенденция смягчать оценки наиболее ярких особенностей другого человека в сторону среднего.

- Эффект превосходства: люди склонны переоценивать различные качества тех людей, которые превосходят их по какому-то существенному для них параметру.

Как видим, человек совершает огромное количество ошибок, когда дело доходит до восприятия других людей. Однако помните, что некоторые когнитивные искажения могут нести и положительные последствия. Не существует четкого рецепта, что правильно, а что нет. Иногда заблуждения способны привести нас к успеху, а жесткая рациональность – отвратить других от нашего общества.

Понравилась статья? Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях или каналу в Telegram и не пропускайте выход новых полезных материалов: TelegramВконтактеFacebook

Советуем также прочитать:

- Сторителлинг

- Не все то, чем кажется

- Эффект Ресторфф

- Эффект спящего

- Эффект обратного действия

- Социальная перцепция

- 7 когнитивных искажений, которые мешают принимать правильные решения

- Сам себе психолог

- Эффект Барнума и эксперимент Форера

- Эффект присоединения к большинству

- Эффект доктора Фокса

Ключевые слова:1Коммуникации, 4Коммуникации

Классификация видов восприятия

1)Разделение по модальности:— зрительное восприятие; — слуховое восприятие; — тактильное восприятие; — вкусовое восприятие; — обонятельное восприятие. Возможны сочетания различных видов восприятия.

2) Разделение по объекту восприятия: — восприятие пространства (включает в себя восприятие величины, формы, взаимного расположения объектов, их рельефа, удаленности и направления); — восприятие времени (отражение длительности и последовательности явлений или событий); — восприятие движения (отражение направления и скорости пространственного существования предметов); — восприятие скорости; — восприятие направления; — восприятие произведения искусства; — восприятие основных явлений жизни человека.

3) Разделение по цели: — преднамеренное (произвольное) восприятие (руководствуемся ранее поставленной целью или задачей); — непреднамеренное (непроизвольное) восприятие (отсутствует волевая активность и цель).

4) Разделение по участию других психологических образований: — эмоциональное восприятие (восприятие, связанное с эмоциями и чувствами); — рациональное восприятие(восприятие, подчиненное процессу мышления) .

Межличностное восприятие

Межличностное восприятие. (межличностное восприятие) Впечатления, которые мы формируем о других людях, служат важной основой межличностного взаимодействия. Восприятия людей. — Является сложным и отчетливо отличающимся от восприятия пространства предметом. В этом случае внимание человека-наблюдателя направлено на внутренние психологические процессы человеческого стимула. Эти процессы практически не обнаруживаются сенсорными механизмами, информация о них получается посредством умозаключений или атрибуций, сделанных наблюдателем. В этом смысле «человеческое восприятие» не является хорошим названием, и этот процесс лучше было бы назвать «умозаключениями о людях». Большая часть темы М.В. теперь покрыта теорией атрибуции. Фриц Хайдер указал на 3 различия в восприятии физических объектов и людей. Во-первых, считается, что у людей есть внутренняя жизнь, в отличие от физических объектов. Каждый человек имеет мысли и переживает эмоции, полагая, что другие в этом отношении ничем не отличаются от него. Во-вторых, физические объекты не воспринимаются как причина их собственных действий, в то время как люди часто рассматриваются как основные причины их действий. Понятие ответственности тесно связано с идеей о том, что люди в своих действиях руководствуются собственными внутренними соображениями, а не просто подчиняются неумолимым требованиям окружающей их среды. В-третьих, люди могут умышленно манипулировать наблюдателями и эксплуатировать их, а неодушевленные объекты — нет. Одна из целей человеческого восприятия заключается в том, чтобы дать возможность человеческому наблюдателю предсказывать вероятные действия человеческого стимула для того, чтобы учитывать их при планировании своих собственных действий. Изучение человеческого восприятия по существу является попыткой реконструировать способ, которым обычный уличный человек обрабатывает информацию о других людях и о себе. Такой наблюдатель заинтересован в том, чтобы ответить на вопрос, почему данный стимул человека действует или ведет себя так, как он действует. По словам Хайдера, причины поведения обычно приписываются либо окружающей среде, либо самому актеру.

Когда действие может быть приписано причинам, связанным с окружающей средой, субъект не считается ответственным за положительные или отрицательные последствия своего поведения, но когда отдельные внутренние факторы воспринимаются как источники поведения, субъект, о котором идет речь, несет полную ответственность за эти последствия. Большая часть работы по атрибуции исследований была сосредоточена на правилах, которые наблюдатели используют при атрибуции причин поведения к окружающей среде или к самому актеру. Хайдер считал, что межличностная функция человека восприятия заключается в том, чтобы дать наблюдателю возможность предсказывать и контролировать поведение других людей. Тенденция наблюдателей состоит в том, чтобы принять первую подходящую причину за основу поведения. Однако при наличии других вероятных причин влияние той или иной конкретной причины на достижение эффекта девальвируется. Этот принцип девальвации может привести к присвоению как экологических, так и личных причин наблюдаемого поведения. Кроме того, чем больше эффектов связано с поведением агента, тем более правдоподобными могут быть причины. Г. Келли, предложивший этот принцип дисконтирования, дополнил его принципом аугментации. Чем больше человек рискует потратить на то, чтобы действовать так, как он поступает, тем больше вероятность того, что наблюдатель приписывает свое поведение внутренним личным причинам. Как правило, чем больше наблюдатель считает, что поведение актера отличается от поведения большинства других людей в аналогичной ситуации, тем больше это поведение будет приписано чему-то уникальному (или приписывается) этому актеру. Наблюдатель может увидеть поведение актера только один раз, или же у него могут быть неограниченные возможности наблюдать за ним. Большинство правил атрибуции могут основываться как на одном наблюдении, так и на нескольких наблюдениях.

Первый случай включает в себя следующее. Поведение вне роли. Поведение вне ролей может быть интерпретировано как производное от принципа подкрепления. Человек, нарушающий границы роли, тем самым отказывается от привычных наград и, похоже, готов принять дальнейшие негативные реакции со стороны других. Таким образом, при этом он должен руководствоваться определенными личными соображениями. Необщие эффекты (эффекты попсоттопа). Наблюдатель может мысленно реконструировать процесс принятия решения другим человеком, чтобы понять причину своего выбора. Можно предположить, что выбранная альтернатива является предпочтительной, потому что она максимизирует некоторую ценность для этого человека, по крайней мере, по сравнению с другими альтернативами, т.е. основой решения является некоторый эффект, который не является общим для возможных альтернатив решения, и этот эффект позволяет нам кое-что узнать о человеке, принимающем решение. Гедоническое значение. Если поведение другого человека оказывает определенное положительное или отрицательное влияние на наблюдателя, то наблюдатель будет более склонен приписать это поведение личным причинам. Персонализм. Когда наблюдатель испытывает положительные или отрицательные эффекты поведения актера, наблюдатель может задаться вопросом, были ли эти эффекты предназначены специально для наблюдателя. Если наблюдатель считает, что поведение, о котором идет речь, было направлено на него (лично) или против него (нее), то он более уверен в осуществлении личных атрибуций. Г. Келли также предоставил своей модели набор правил, которыми наивные наблюдатели могут руководствоваться при выборе атрибутов в результате множественных наблюдений за актером. Если у наблюдателя нет предвзятой причинно-следственной схемы, на основании которой анализируются определенные модели поведения, приводятся причины и оцениваются в зависимости от степени владения, он будет применять рациональный процесс обработки имеющихся данных, аналогичный тому, который используется исследователями. По мнению Келли, следующие принципы позволяют наблюдателю приписывать причины поведения актеру, окружающей среде или тому и другому.

Последовательность. Последовательная реакция указывает на стабильную экологическую причину, в то время как непоследовательная реакция указывает на колебания личных факторов. Расплывчатость. В целом, чем более дифференцирована реакция в отношении различных объектов, тем больше наблюдатель склонен приписывать ее факторам окружающей среды, и чем менее дифференцирована реакция, тем больше вероятность того, что это будет личная атрибуция. Последовательность (консенсус). Если большинство людей так же реагирует на ситуацию, то это облегчает присвоение статуса экологии. Но если конкретный человек реагирует иначе, чем большинство людей, то более вероятна личная атрибуция. Существует тенденция различать атрибуты агента и наблюдателя. Актеры склонны рассматривать свои собственные действия как вынужденные, возникающие под сильным давлением внешних обстоятельств. Напротив, как пишет Хайдер, поведение актера имеет тенденцию заполнять поле восприятия наблюдателя. Такая ориентация на актера, отводя роль окружающей среды на задний план, приводит к тому, что наблюдатели чаще полагаются на личные атрибуты, чем на актера, что было названо фундаментальной ошибкой атрибуции. Более того, субъекты, естественно, имеют больше информации о себе и более широкий контекст, в котором они могут делать атрибуции, чем наблюдатели. И. Джонс и Си. Дэвис утверждает, что как только наблюдатель делает атрибуцию личных причин, из наблюдаемого поведения делается корреляционный вывод и делается предположение о мотиве, лежащем в основе поведения. Наблюдатель отметит влияние окружающей среды и проследит возможные корреляции с поведением.

Если поведение связано с факторами окружающей среды, то на этом обработка информации прекращается. Однако, в случае личной атрибуции, исследователь может предположить, что актер намеревается получить наблюдаемые эффекты. Намерение подразумевает, что актер заранее осведомлен о возможных последствиях и способен их вызвать. Намерение относится не к наблюдаемому поведению, а к его последствиям (результатам и последствиям). Когда намерение приписывается актеру, мотив этого намерения ищется. Корреляционный вывод предполагает общность между типом ответа и приписываемым ему мотивом. Согласно этой теории, за атрибуцией наблюдателем причин поведения всегда следует последующий корреляционный вывод. Далее предполагается, что распознавание и маркировка ответов является беспроблемным и естественным механизмом, сходным во многом с действием проксимальных сил поля восприятия. Утверждается, что действие не может быть идентифицировано отдельно от целей, которыми предполагается руководствоваться субъект. Очевидно, что наблюдатели формируют сложные (суммативные) впечатления о других. Источники информации включают данные прямых наблюдений и отчеты других наблюдателей. Некоторые виды информации играют более важную роль в формировании таких суммативных впечатлений, другие же являются более периферийными или незначительными. Норман Андерсон предложил математические модели того, как наблюдатели обрабатывают и взвешивают информацию об актерах, предоставленную им (в прилагательной форме). Например, насколько больше веса могут быть приданы одни характеристики по сравнению с другими при оценке симпатичного человека, или насколько больше веса может быть придано ранней информации по сравнению с более поздней информацией.

Нарушения восприятия

1) Иллюзии — это ошибочное восприятие реальных предметов и явлений. Они могут быть слуховыми, зрительными, обонятельными и т. д.

При определенных условиях возникают у большинства людей и могут вызываться физическими (восприятие ложки в стакане чай, кажущейся изломанной), физиологическими (раздвоение изображения предметов, если в момент восприятия надавить сбоку на глазное яблоко) и психологическими причинами (переоценка вертикальных линий по сравнению с горизонтальными).

Иллюзии восприятия

а) Иллюзия Эббингауза

Это оптическая иллюзия восприятия относительно размеров. Два предмета равного размера могут выглядеть по-разному. Если один предмет расположить среди более мелких предметов, то он будет казаться крупнее, чем если такой же предмет расположить среди более крупных предметов.

б) Иллюзия Понцо

Это оптическая иллюзия восприятия. Марио Понцо предположил, что мозг человека определяет размер объекта по его фону. Он нарисовал два одинаковых отрезка на фоне двух сходящихся линий, наподобие уходящего вдаль железнодорожного пути. В итоге, горизонтальные линии воспринимаются разными.

в) Иллюзия Аристотеля

Это иллюзия осязания. Небольшой предмет (карандаш) помещают между (под) скрещенными пальцами (проще использовать средний и указательный пальцы) так, чтобы он касался одного пальца с внутренней стороны, а другого пальца — с наружной. При движениях пальцев (и руки) по предмету (вперед-назад) через некоторое время возникает впечатление, что пальцы касаются 2 предметов.

г) Иллюзия Цельнера

Оптическая иллюзия, которая заключается в том, что параллельные линии, пересеченные серией коротких диагональных отрезков, кажутся расходящимися.

д) Иллюзия Мюллера — Лайера

Оптическая иллюзия, возникающая при наблюдении отрезков, обрамленных стрелками. Отрезок, обрамленный «остриями», кажется короче отрезка, обрамленного «хвостовыми» стрелками.

е) Иллюзия Поггендорфа

Оптическая иллюзия, где красная линия является продолжением черной линии, а не синей.

Галлюцинации

2) Галлюцинации — это ошибочное восприятие при отсутствии предмета.

Галлюцинации встречаются при злоупотреблении спиртным (алкогольный делирий), наркотиками, психостимулирующими средствами (ЛСД, кокаин и пр.), медикаментами (например, антидепрессанты), при психических заболеваниях (шизофрении, эпилепсии), органических поражениях головного мозга, при катаракте (галлюцинации Шарля-Боннэ).

Стереотипизация

Социальные стереотипы — основа формирования первого впечатления, а социальная стереотипизация — главный механизм этого процесса. Социальный стереотип — устойчивое представление о каких-либо явлениях или людях, свойственное представителям той или иной группы. Любой социальный стереотип является порождением определенной группы людей, и отдельный человек пользуется им лишь в том случае, если относит себя к этой группе.

Трудность заключается в том, что видимым носителем того или иного стереотипа всегда является конкретный индивид. Поэтому при объяснении происхождения и функции стереотипа часто пытаются идти от изучения опыта человека, его знаний о предмете стереотипа, т.е. от его индивидуальных особенностей. Это приводит к неверным выводам о том, будто социальные стереотипы — следствие ограниченного опыта, невежества, плод скороспелых обобщений. Однако такие объяснения противоречат не только данным исследований, но и фактам, известным большинству людей.

Везде, где можно выделить различные группы, существуют и стереотипы, определяющие представления этих групп друг о друге, и адекватно они могут использоваться только в межгрупповых отношениях для быстрой ориентировки в ситуации и определения людей как представителей различных групп. Ориентировка и определение происходят мгновенно: по знакам групповой принадлежности срабатывает механизм стереотипизации и актуализируется соответствующий социальный стереотип. Для запуска этого механизма совершенно неважно, что в действительности происходит, каков личный опыт владельца стереотипа; главное — не ошибиться в ориентировке.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: Проксемика: правильная дистанция и расстояние в разных ситуациях общения

Ситуации первой встречи относятся именно к межгрупповому уровню общения. Поскольку в ней основное — решить вопрос о групповой принадлежности партнера, то наиболее важными характеристиками партнера оказываются те, что позволяют отнести его к какой-то категории, группе. Именно эти характеристики и воспринимаются наиболее точно. Все остальные черты и особенности индивида просто достраиваются по определенным схемам. Если общение ограничено по каким-то причинам только межгрупповым уровнем, то такая схема восприятия всегда приводит к успеху.

Вместе с тем стереотипизация предполагает определенную оценку и неизвестных воспринимающему свойств и качеств его партнера, что может привести к неадекватному общению в дальнейшем, за пределами ситуации первой встречи, когда потребуется точность в определении именно этих ненаблюдаемых психологических качеств.

Таким образом, восприятие другого всегда одновременно верно и неверно, правильно и неправильно, более точно в отношении главных в данный момент характеристик и менее точно в отношении остальных. Вот почему требуются дополнительные усилия, чтобы видеть как сходство, так и различия между людьми.

Важно отметить следующее. Почти каждый взрослый человек, имеющий достаточный опыт общения, вполне способен точно определить наиболее значимые характеристики партнера — его социально-демографическую и профессиональную принадлежность, психологические черты.

Однако эта точность высока только в нейтральных обстоятельствах, когда устранены все возможности взаимодействия, общения, зависимости между людьми и единственной задачей является точное и полное восприятие другого человека. Чем менее нейтральны отношения, чем более люди заинтересованы по тем или иным причинам друг в друге, тем выше вероятность ошибок.

Среди людей, способных точнее судить и понимать поведение других, чаще встречаются те, кто:

- в своих заключениях опираются на наблюдение за поведением, а не на стереотипы;

- менее авторитарные личности;

- более объективно относящиеся к себе.

Таким образом, неудачи и провалы в межличностной коммуникации часто случаются потому, что, во-первых, люди неверно и неточно воспринимают друг друга; во-вторых, не понимают, что их восприятия неточны. Хотя было бы иллюзией считать, что более точное восприятие всегда приводит к более успешной коммуникации. Тем не менее, удовлетворенность общением и в кратковременных, и в долговременных отношениях во многом зависит от степени адекватности и глубины межличностного восприятия.

Только практические современные знания и навыки. Учитесь только тому, что вам интересно и нужно по абонементу, со скидкой.

Изучите сегодня

Конфликтология

Развитие памяти

Управление проектами

Этикет и навыки делового общения

Бюджетирование и внутрифирменное планирование

Диссекционный кадавер-курс по инъекционным и нитевым методикам в косметологии. День третий: мастер-класс живых инъекций

Реклама: создание, планирование, размещение

Креативность и интеллект: развитие творческих и аналитических способностей

Технологии продаж: как много продавать