Интериоризация в психологии – это процесс становления психики человека в результате последовательного усвоения внешней деятельности и общественного опыта, с последующим развитием и преобразованием собственной нервной системы.

Сам термин «интериоризация» впервые был озвучен процессором Дюркгеймом, пришел из французской социологический школы и в первоначальном виде был тесно связан с социализацией.

Благодаря работам И.С. Выготского теория преобразования внешней деятельности получила принципиально новое значения, а благодаря исследованию П.Я. Гальперина трансформировалась в ряд отдельных стадий, ведущих к непосредственному преобразованию высших функций человеческой психики.

Во время интериоризации, под влиянием внешней общественной деятельности происходит становление и развитие устойчивой внутренней психологической структуры индивида, во время которой:

- появляется, а затем расширяется человеческое мышление;

- растет и развивается психика ребенка (с момента рождения и до полного созревания его как личности);

- формируется жизненный опыт индивида;

- происходит вхождение ребенка в социальную среду.

Определение

Интериоризация в психологии – это поэтапное формирование собственных психологических функций маленького человека, происходящее при внешнем воздействии и познании мира, с последующим приобретением собственного, отвечающего за созревание личности, жизненного опыта.

В переводе с латыни «interior» (внутренний) обозначается переход от внешнего к внутреннему, а также преобразование внешнего воздействия (деятельности) во внутренние мысленные операции.

Переработка внешней информации формирует опыт индивида, позволяя впоследствии осуществлять умственную деятельность без участия предметов.

По мнению изучавших концепцию психологов, любые функции психики вначале складываются вне организма человека, а затем, при помощи интериоризации «вживляются» в человеческое сознание.

В процессе переноса внешнего вовнутрь происходит и становление речи, проходящее в своем развитии 3 этапа:

- голосовое воздействие на ребенка из вне;

- перенимание навыков и собственные попытки малыша воспроизвести речь;

- способность ребенка воздействовать на себя словами самостоятельно

В педагогике

Педагогика определяет «интериоризацию» как поэтапное формирование у ребенка способности обращаться с символами. Под внешним воздействием (родителей и педагогов) ребенок начинает учиться обращаться с символами, а затем постепенно преобразует полученные навыки в собственный символический процесс.

Интериоризация в педагогике – это важный этап становления личности ученика, во время которого происходит не только усвоение знаний, но и преобразуются личностные характеристики человека. Успех педагогической интериоризации в большей степени зависит от способностей самих педагогов, воздействующий не только на воспитание ребенка, но помогающих за счет переносе внешних данных:

- развить личность, обладающую оптимально интегрированной внутренней динамической структурой;

- сформировать устойчивую мотивационную основу;

- усвоить нормы морали и этики, принятые в человеческом обществе.

В философии

Философия считает «интериоризацию» практической возможностью познания мира и бытия. По мнению Д.В. Пивоварова познание предмета это совмещение теоретических знаний о нем с практической деятельностью, являющейся единственной возможностью осмыслить бытие.

В социологии

Интериоризация личности происходит в социуме, отвечающем за становление человека, усвоение норм, правил поведения и культурного наследия. Социум позволяет личности развиваться, а процесс интериоризации помогает человеку адаптироваться среди окружающих его людей.

По мнению Выгодского социальная интериоризация человека проходит в 3 этапа:

- индивидуализацию, во время которой происходит постепенное усвоение ребенка принятых норм и повторение действий;

- интимизацию, сопровождающейся осознанием малышом собственного «Я»;

- кристаллизацию личности, на которой возникает экстериоризация, сопровождающаяся отдачей человеком ранее переработанных навыков и знаний.

История развития понятия

Автором термина считается французский социолог Эмиль Дюркгейм (1858-1917). При этом его понимание того, что такое интериоризация, сильно отличалось от современного. Он считал её одним из ключевых элементов социализации, связующим звеном между внутренним и внешним миром человеческой психики. Многие его коллеги также считали интериоризацию чисто социологическим понятием.

Позже Пьер Жане (1859-1947), Жан Пиаже (1896-1980) и другие представители французской школы психологии начали рассматривать её как психологическое понятие. Термином «интериоризация» они называли перенос общественного мышления, свойственного социальной группе индивида, в его внутреннюю психику.

К современному виду это понятие привёл советский ученый Лев Выготский (1896-1934). По его мнению интериоризация является важнейшим фактором формирования человеческой психики и мышления. Позже его исследования продолжил и существенно дополнил Пётр Гальперин (1902-1988).

Виды

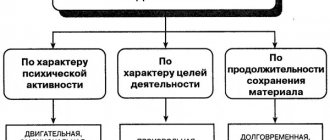

Интериоризация в психологии – это тесно связанный с социализацией процесс, классифицирующийся в зависимости от стадии развития ребенка:

| Начальная интериоризация | Возникает у новорожденных и детей младшего возраста. Во время своего развития малыш изучает внешний мир при помощи родителей, последовательно заставляющих его осуществлять какие-то действия, показывающих игрушки и знакомящих с окружающим миром. |

| Школьная интериоризация | Тесно связана с мысленным процессом, на котором основано все обучение человека. Изучение школьных предметов требует от подросшего ребенка производить действия не только на бумаге, но и в уме. Развитие этого типа напрямую зависит от мотивации, навыков, типа темперамента и способностей внутренней системы ребенка. |

| Социальная интериоризация | Начинается с самого рождения человека и связана со взаимодействием малыша с окружающими его людьми. Подразделяется на 3 круга общения:

|

В процессе интериоризации ребенок перенимает не только опыт, но моральные нормы, принятые в обществе, образ мыслей и интересы своих близких (в особенности родителей), а затем пытается скопировать, наблюдаемое в процессе познания поведение.

Также на процесс становления психологических функций оказывают влияние:

- культурные и религиозные традиции, принятые в обществе;

- язык общения;

- национальная кухня;

- почитаемые в обществе героические личности.

Успешность будущего человека в обществе в большой степени зависит от соответствия его принятым в социуме идеалам, а точнее в способности правильно скопировать поведение «героев» общественного сознания. В разное время такими могут считаться летчики, космонавты, врачи, бандиты, киногерои.

Виды интериоризации

Современное понимание интериоризации подразумевает наличие трёх основных составляющих, в большей или меньше степени привязанных к определенному возрасту:

1. Начальная. Начальная интериоризация – это процесс первичного формирования сознания у новорожденного ребенка. Сначала он учится распознавать образы, потом играет с родителями, пытается подражать им и повторять их действия. Постепенно это поведение становится частью его психики.

2. Школьная адаптация. Начальный этап социализации у детей происходит в школе. Они учатся взаимодействовать со сверстниками. Также в этот период у них активно развивается самосознание. Считается, что дети дошкольного возраста ещё не умеют смотреть на себя со стороны, и только в школе, общаясь со сверстниками, приобретают эту способность.

3. Социальная адаптация. Этот вид интериоризации продолжается на протяжении всей жизни. Даже взрослый человек регулярно получает новый опыт взаимодействия с другими людьми и учится чему-то новому.

В рамках социальной адаптации выделяют 3 круга близости социальных контактов:

- первый круг – ближайшие родственники (родные и любимые);

- средний круг – друзья, приятели, дальние родственники;

- дальний круг – соседи, сотрудники и прочие знакомые.

Этапы

Интериоризация в психологии – это поэтапное развитие высшего мыслительного психологического процесса, основанного на познании поступающих извне действий, усвоении их и превращении в собственную мыслительную активность.

- На первом этапе интериоризации взрослые (чаще всего родители) побуждают ребенка словами совершить какого-либо действие, например, сложить башню из кубиков.

- Во время второго этапа ребенок самостоятельно проговаривает ранее услышанное от взрослых действия, а затем приступает к его исполнению.

- На третьем этапе ранее озвученные задачи преобразуют в мыслительный побудительный процесс, заставляющий человека самостоятельно совершать необходимые и правильные действия.

Наглядно процесс интериоризации у малыша можно привести на примере сбора разноцветной пирамидки. Вначале мама учит ребенка складывать конструктор, рассказывая какого цвета круги и в каком порядке нужно разместить.

На следующем этапе малыш сам берет нужную ему фигуру и проговаривает свои действия. Через определенное время ребенок уже самостоятельно, без слов собирает пирамидку, ориентируясь только на мыслительный процесс.

Механизмы интериоризации

В психологии механизм интериоризации включает в себя 6-ть этапов:

- На первом (мотивационном) пробуждается интерес ребенка к познанию или возникает призыв взрослого человека, звучащий, как «Давай будем учиться складывать предметы».

- На втором, ориентировочном, малыш наблюдает за действия взрослого, который складывает кубики и проговаривает свои действия: «Если мы добавляем к двум кубикам еще 1 то получаем 3 кубика».

- Третий, материальный, заключается в том, что ребенок учиться повторять действия родителей самостоятельно, например, беря кубики и складывая их.

- На четвертом, этапе внешней речи, малыш уже способен проговаривать «Если к 2-м прибавить 1, то получиться 3» не совершая при этом каких-либо действий.

- На пятом, этапе внутренней речи, ребенок учиться проговаривать действие внутри в себя, не озвучивая его окружающим.

- На шестом, умственном действии, происходит переход к быстрому умственному счету, рез речевого и мыслительного действия.

Функциональные особенности интериоризационного процесса разработал П.Я. Гальперин, озвучив также мнение, что только полное, последовательное освоение механизма познания способно привести к быстрому и эффективному мыслительному процессу.

Пример интериоризации

Рассмотрим, как работает описанный выше механизм на примере маленького ребёнка, который только учится взаимодействовать с предметами внешнего мира. Поскольку его сознание только формируется, его внимание привлекают яркие и шумные предметы. В момент, когда мама впервые показывает ему погремушку, у него возникает интерес. Это этап мотивации.

Дальше он понимает, что погремушка издаёт интересные звуки, только когда мама трясёт её. Это этап ориентирования. Наблюдая за этим нехитрым, но очень интересным действием, малыш тоже хочет попробовать и тянется к погремушке. Мама даёт игрушку ему, и начинается материальный этап – ребёнок пытается повторять. Сначала он с трудом может удержать игрушку, но постепенно учится получать с её помощью нужные звуки.

Поскольку ребёнок ещё не может говорить, этапы внешнего и внутреннего проговаривания у него работают иначе. В конце концов у него возникает понимание того, как работает погремушка, и он начинает экспериментировать с другими игрушками, ожидая от них такого же результата. Так он понимает, что не все игрушки являются погремушками. Всё это время опыт взаимодействия с внешним миром будет способствовать формированию психики ребёнка. Это и есть интериоризация.

Теории интеоризции

Впервые термин «интериоризация» был озвучен французским психологом Э. Дюркгеймом, представившим его как составной элемент сознания человека, а точнее как взаимосвязь между общественным (внешним) и личным (внутренним) миром человеческой психики.

Теория французского социолога основывалась на мнении о том, что человеческое сознание формируется с учетом внешних общественных представлений.

По мнению Дюркгейма, по мере развития ребенок заимствует из окружающего мира понятия, взгляды и категории, которые затем формируют его собственную структуру мышления. Точку зрения Дюркгейма впоследствии поддержали французские социологи Пиаже, Жане и Валлон.

П. Жане рассматривал «интериоризацию» как психологический принцип. В его теории термин «интериоризация» — это прививание идеологии общества в биологическую психическую человеческую структуру, а точнее перенос общественного образа мышления в неизменном виде во внутреннюю психику индивида.

Ж. Пиаже отводил интериоризации вторую роль на этапе становления психики. На первое место французский социолог ставил логическое мышление, а сам «переход» от непсихического к психическому считал внутренним и никак его не освящал.

Среди советских ученых наибольший вклад в теории интериоризации вложил Л.С. Выгодский, создавший теорию становления человеческой психики под влиянием внешних факторов. Процесс принятия механизма взаимоотношений и устройства общества, по мнению ученого, преобразуется во внутреннее именно в процессе интериоризации, являющейся основой развития психологического мышления.

Теория Выгодского получила отражение в психо-педагогической концепции А.П. Леонтьева, считавшего, что процесс построения мыслительной активности ребенка основан на первоначальной внутренней предметной форме, преобразуя, обобщая и сопровождая речью которую постепенно превращает в умственную активность.

Исследования и теорию Выгодского продолжит П.А. Гальперин, в процессе собственного изучения переноса полученных из окружающего мира впечатлений во внутренний (собственный) мир человека. По мнению ученого при интериоризации, непосредственно связанной с обучением и происходит трансформирование внешней деятельности общества в компоненты психики.

Осмысленные действия человека выполняются только после взаимодействия с внешним миром, поскольку именно интериоризация является тем механизмом, который осуществляет переход «вовнутрь» «извне» и завершается процессом формирования умственной активности.

В своих работах Гальперин описал механизмы и этапы становления умственной деятельности, а также дал такие понятия, как степень формирования навыков, мера общения и уровень исполнения.

Что такое интериоризация?

Интериоризация – это процесс формирования основных функций человеческой психики на основе опыта взаимодействия с внешним миром в процессе взросления. Изначально данный термин использовался в социологии для обозначения процесса формирования категорий индивидуального сознания на основе общественных представлений.

Позже термин начал использоваться в психологии, а окончательно конкретизировал его советский психолог Лев Выготский. Он считал, что любая функция человеческой психики изначально формируется как некая внешняя деятельность, а затем становится компонентом сознания. Именно этот переход внешних форм взаимодействия во внутренние функции психики Выготский и называл интериоризацией.

При интериоризации происходят следующие процессы:

- появляется и расширяется мышление;

- формируется устойчивая структура психики;

- возникает и развивается самосознание личности;

- накапливается жизненный опыт;

- происходит включение в социум, формирование социальных навыков.

Термин «интериоризация» образован от латинского слова interior (внутренний). Его ввёл французский социолог Эмиль Дюркгейм, который считал интериоризацию частью процесса социализации. Изначально это было чисто социологическое понятие. Современное же понимание того, что такое интериоризация, сформировалось позже (преимущественно благодаря работам советских психологов Льва Выготского и Петра Гальперина).

Интеоризация и общение

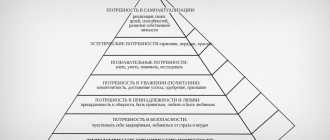

Особую роль в прохождении интериоризации играет общение. Именно оно формирует сознание, впитывая в себя авторитеты и ценности, принятые в кругу общества.

На первом жизненном этапе главным и основным авторитетом для ребенка являются его родители. Слова и поступки близких людей малыш воспринимает как бесспорную истину и старается максимально подражать принятым в семье правилам поведения.

Взрослея, ребенок расширяет свой круг общения, вынуждая свое сознание противопоставлять приоритеты общества и семейные ценности, а затем, ориентируясь на свое внутреннее убеждение, выбирать собственной путь. В большинстве случаев повзрослевшие дети предпочитают оставаться в привычной среде, впитав в себя образ мыслей, правила поведения и авторитеты, представленные родителями.

Не меньшее значения для интериоризации имеет тактильный контакт.

Исследования показали, что дети, оставшиеся без попечения родителей и вынужденные до 3-х летнего возраста, находится в медицинском учреждении, где нормы общения ограничивались только необходимыми медицинскими рамками, хотя и понимали родную речь, а также имели небольшой набор слов, предпочитали общаться на своем собственном языке, а также имели проблемы с гигиеническими навыками.

Дети-сироты в большинстве своей не умели почистить зубы, пользоваться ложкой и самостоятельно одеваться. Во время общения с педагогами и детьми, проживающими в детской доме, психологическое состояние малышей постепенно выравнивалось.

Интеоризация и опыт

Огромное значение в преобразовании личности и процесса интериоризации имеет опыт, помогающий выбрать систему ценностей, определить мировоззрение и образ взаимоотношений человека с окружающим его миром.

Передать опыт прошлых поколений ребенку нельзя. Возможно обучить секретами малыша мастерства, накопленным знаниям или навыками, но опыт каждый человек приобретает самостоятельно.

Проходя через тяжелые жизненные ситуации, каждый человек делает собственные выводы, что не дает возможности усвоить знания предыдущего поколения избежать новых ошибок. Опыт, ранее приобретенный родителями или другими членами общества, может помочь спрогнозировать развитие ситуации, но не дает возможности избежать ее.

Психологи отмечают, что преодоление тяжелых жизненных преград помогает укрепить и усилить внутренние качества человека, поскольку, преобразовывая в процессе интериоризации полученный ранее опыт, человек получает не только знания, но и совершенствует свое психологическое состояние.

Применение интериоризации

Интериоризация в психологии – это постепенное «вживление» действий, навыков, знаний, культурных ценностей и традиций опыта в собственный «внутренний» мир человека, позволяющий новорожденному ребенку постепенно сформировать собственную мыслительную активность и нормализовать жить в окружающем его социуме.

Применяется интериоризация:

- В образовательном процессе, во время которого учитель помогает ребенку научиться осуществлять различные умственные действия.

- В социальной среде, позволяя малышам постепенно усваивать правила поведения, принятые в обществе.

- В рабочих отношениях, между наставниками и стажерами или начальниками и подчиненными, давая возможностью новому работнику обучиться навыками и секретам мастерства, выработанным опытными специалистами.

Для каждого ребенка процесс интериоризации строить по индивидуальной программе, с учетом особенной развития и темперамента личности.

Интериоризация деятельности

Каждый термин – это продукт деятельности человека. Получается, вряд ли можно этому научить. Но благодаря правильно организованному процессу обучения интериоризация деятельности будет поступательной и поэтапной.

Возьмем, к примеру, школьника, который учится читать. Для начала ему следует выучить внешние формы, то есть буквы. Потом постепенно ученик изучает слоги и начинает читать вслух. Но и на этом процесс обучения чтению не заканчивается, ведь следующим этапом становится переход чтения вслух во внутреннее чтение. Вот это и есть процесс превращения внешний действий в высшие психический функции – процесс интериоризации.

Помимо этого феномена, есть еще и другое противоположное понятие. Интериоризация и экстериоризация – это как две стороны медали. Одна трансформирует внешнее во внутреннее, а другая – внутреннее во внешнее. Например, когда автоматизированный навык дает сбой, человек начинает искать, что не так, и потом делает правильно. Таким образом, внутреннее возвращается во внешнее.

Занимался изучением и разработкой этих понятий в рамках теории этапов развития мыслительной деятельности П. Я. Гальперин. Он считал высшим уровнем интериоризации то, что человек может проделать те или иные действия мысленно, не прибегая к дополнительным манипуляциям.

Методы изучения

Изучение интеоризации проводится посредством:

- беседы, позволяющей оценить внутреннюю целостность личности и способности переносить полученные в окружающем мире и социуме наблюдения и действия в свой внутренний мир;

- наблюдения за процессом интериоризации ребенка;

- экспериментов, проводимых в естественной среде, и позволяющих выяснить насколько быстро сознание человека позволяет усвоить полученный новый опыт;

- тестирования.

Проблемы

Проблемы развития и изучения интериоризации, связаны:

- С отклонениями в психофизическом плане, связанными с нарушением у ребенка слуха, зрения, речи, функционирования опорно-двигательного аппарата, психического, эмоционального и интеллектуального развития, затрудняющих усвоение малышом приходящего из окружающей среды материала.

- С всеобщей взаимосвязью и обусловленностью социальных явлений, мешающих ребенку преодолеть сложившиеся в обществе стереотипы и традиции, а затем выбрать новый путь для своего обучения и развития.

- С подбором объективным методов познания.

Интериоризация в психологии – это поэтапное становление личности маленького человека через постепенную адаптацию деятельности, постижения принятых в обществе норм, правил и культурных традиций.

Происходящий от французского «intériorisation» (внутрь) термин характеризует способность психики ребенка создать собственную умственную активность, путем постепенного впитывания и преобразования полученных от родителей, учителей и общества знаний и навыков, а также позволяя наладить мыслительный, речевой, тактильный и эмоциональный процессы.

Интериоризация в психологии

В психологии интериоризация – это формирование психических процессов через усвоение деятельности, принятой в социуме. Впервые об этом явлении в психологии заговорили французские психологи Ж. Пиаже, П. Жане, А. Валлон. Вплотную этим вопросом занимался также советский психолог Л. С. Выготский. По его теории, становление психики происходит через внедрение внешних социальных факторов. Первоначально идет принятие механизма взаимоотношений и жизнеустройства общества, которые благодаря процессу интериоризации становятся компонентами психики.