Кто отвечает за ресоциализацию

Ресоциализация представляет собой ряд мер социального контроля, который направлен на исправление личности с антиобщественной манерой поведения. Подобный контроль осуществляется учебными и воинскими коллективами, школами, институтами и публичными организациями. Особую власть в этом вопросе имеют представители правоохранительных органов, которые выступают в качестве профилактических структур

Важно отметить, что в большинстве случаев, ресоциализация подразумевает отсутствие мер, лишающих свободы. Однако, в случае совершения преступных действий в отношении личности могут быть приняты различные санкции

В некоторых случаях, нарушение общепринятых норм и правил, может стать причиной длительного лишения свободы. Учитывая вышеупомянутые факторы, можно сказать о том, что ресоциализация является важным инструментом, который позволяет вернуть личности былые социальные навыки. На протяжении всего этого процесса используются различные методы, которые помогают уничтожить асоциальные манеры поведения и закрепить положительные установки. В качестве контролирующих органов, осуществляющих ресоциализацию, могут выступить следующие организации:

- воспитательно-трудовые тюрьмы для несовершеннолетних преступников;

- исправительно-трудовые учреждения;

- центры реабилитации наркозависимых и алкоголиков.

Задача подобных учреждений заключается в исправлении людей, вставших на неправильный жизненный путь.

Кем осуществляется ресоциализация?

Вступление личности на путь антиобщественного развития фиксируется институтами, которые осуществляют социальный контроль. При этом ими же и могут быть приняты соответствующие меры ресоциализации. В этом процессе участвуют учебные, воинские и трудовые коллективы, школа и семья, общественные организации, а также правоохранительные органы в лице своих профилактических структур. Зачастую ресоциализация личности проводится без лишения свободы. Однако при совершении человеком социально опасного деяния к нему могут быть приняты более жесткие меры. В таком случае по приговору суда он отправляется в места лишения свободы. При этом ресоциализация – это определенный этап, призванный восстановить социально полезные связи личности с обществом. В ходе данного процесса должны быть разрушены асоциальные роли и поведение, а также закреплены позитивные образцы социальных ценностей. Специальными институтами, которые осуществляют процесс ресоциализации в данном случае, являются следующие:

— воспитательно-трудовые колонии, где содержатся несовершеннолетние;

— исправительно-трудовые колонии;

— тюрьмы.

Основная задача, которую призваны решать данные социальные институты, — это перевоспитание и исправление осужденных, то есть ресоциализация.

Ресоциализация и социализация

Приспособление индивида к сообществу себе подобных, усвоение им общепринятых взглядов, ценностных ориентаций, поведенческих навыков – это и есть социализация.

Данный процесс сопровождает всю стадию взросления личности.Сначала социализацией ребенка занимается его семья, потом – детский сад, школа, вуз. Пройдя эти «университеты первичной социализации», молодой человек вливается в трудовой коллектив, становится членом различных общественных и культурных организаций, где продолжается его социальное «воспитание».

На каком-то этапе жизни уже сформированная личность неизбежно сталкивается с проблемой ресоциализации. Необходимость в переориентировании диктуется изменившимися жизненными обстоятельствами. Так, трансформации личности потребуют следующие знаковые перемены:

- переезд в другой город или страну;

- заключение или расторжение брака;

- материнство или отцовство;

- смена профессии или работы;

- повышение квалификационного или материального статуса.

Некоторые ученые относят психотерапию к одной из форм ресоциализации. Хороший специалист в области душевного здоровья способен помочь пациенту не только справиться с его внутренними конфликтами, но и значительно подкорректировать модель его поведения.

Таким образом, ресоциализация и социализация – взаимосвязанные процессы, сопровождающие личность на протяжении всего жизненного пути и являющиеся важнейшими условиями ее развития и самореализации. В некоторых экстраординарных случаях они могут становиться тождественными.

Речь идет о полном преображении личности, попадающей из одной реальности в другую:

- при длительной госпитализации;

- при принятии новой веры;

- при эмиграции, влекущей за собой смену культурно-национальной среды;

- при продолжительном сроке заключения.

Каждая из этих ситуаций потребует радикального изменения личностных акцентов, «переключения» на совершенно новую волну, вплоть до обретения иной социальной идентичности. Ключевое условие успеха в подобной реконструкции – наличие надежной социальной платформы, то есть активного взаимодействия индивида с новым значимым для него окружением.

Возраст

Учеными определены прогностические факторы определения реабилитационного потенциала, преобладающие у пожилых и стариков, которые отрицательно влияют на восстановление после инсульта сложных двигательных функций:

- когнитивные нарушения (снижение памяти и интеллекта),

- снижение психической и двигательной активности,

- выраженная соматическая отягощенность, значительно астенизирующая больных и препятствующая проведению в полном объеме двигательной реабилитации,

- гипотония мышц паретичной ноги,

- нарушение функции равновесия,

- снижение внимания,

- элементы брадикинезии, часто встречающиеся в пожилом и старческом возрасте вследствие снижения уровня дофамина в головном мозге,

- старческая тугоподвижность суставов.

У тех больных пожилого и старческого возраста, у которых отсутствуют перечисленные выше отрицательные факторы, восстановление ходьбы и самообслуживания не отличается от того, что наблюдается у больных молодого и среднего возраста.

Следует отметить, что восстановление работоспособности и таких сложных навыков, как вождение автомобиля, значительно выше в группе молодых больных: трудоспособность возвращается более чем у 40% больных.

Источник

Виды социализации

Социализация – процесс непростой, даже противоречивый. В процессе своего развития индивид знакомится как со всем человечеством в целом, так и с отдельными группами людей, имеющими свои собственные правила, цели и установки.

Поэтому специалисты выделяют несколько видов этого явления:

Первичная социализация – начинается в момент рождения ребёнка и заканчивается при формировании зрелой личности. В ней закладываются основы для всего последующего развития человека, в некоторой степени определяется сценарий его дальнейшей жизни. Наибольшее значение при этом имеет семья, ведь это первое, что видит в своей жизни ребёнок. Необходимо иметь в виду, что дети воспринимают то, что видят вокруг себя, некритично, поэтому поведение взрослых в семье они расценивают как базовое, эталонное. Алкоголизм и неряшливость, антисанитария в доме – всё это «отпечатывается» в сознании ребёнка и может остаться с ним на всю жизнь, если он не пройдёт последующие этапы социализации. И наоборот – интеллигентность и чистоплотность, усвоенные в семье, тоже будут сопровождать его в будущем. В дальнейшем новыми социальными средами становятся детский сад, школа, коллектив друзей и сверстников, где ребёнку приходится осваиваться в новой обстановке и действовать в соответствии с новыми правилами. Вторичная социализация, или ресоциализация – процесс устранения прежних моделей поведения и усвоения новых. Этот процесс протекает в течение всей жизни индивида. Во время ресоциализации человек переживает полный разрыв со своим прошлым и чувствует необходимость усваивать новые ценности, разительно отличающиеся от тех, которых он придерживался ранее. Обычно изменения, происходящие при вторичной социализации, меньше, чем при первичной. Групповая социализация – процесс, проходящий внутри какой-либо социальной группы. Так, если ребёнок больше времени проводит со своими ровесниками, чем в семье, то он более активно перенимает нормы и правила, присущие именно группе сверстников. Гендерная социализация – процесс, подразумевающий изучение роли мужчины или женщины в обществе. При этом мальчики учатся быть мужчинами, а девочки – женщинами

В прошлом гендерная социализация была важной и необходимой частью вхождения человека в общество, но в настоящее время гендерная принадлежность по большей части перестала иметь какое-либо значение. Равенство прав и возможностей исключает необходимость «повелевать» и «подчиняться», а представители обоих полов имеют возможность осваивать одинаковые профессии, занимать одинаковые должности и принимать одни и те же социальные роли (к примеру, в семье оба родителя могут по очереди работать и заниматься воспитанием детей, либо работает жена, а муж следит за хозяйством и воспитывает детей, либо «по старинке» – муж работает, а жена занимается хозяйством и детьми)

Принципы гендерной социализации ещё сильны в традиционных, отсталых обществах (в странах Азии и Африки), но даже там они постепенно теряют свои позиции. Организационная социализация – процесс, при котором индивид, входящий в какую-либо организацию, изучает её нормы и правила и осваивает навыки своей работы в её рамках. Досрочная социализация – процесс усвоения норм, правил и навыков, не соответствующих текущему уровню физического, психологического и социального развития. В первую очередь под таким видом социализации понимается игра – этакая «репетиция» будущей социальной деятельности.

Подходы к пониманию социализации

Определение 1

Под социализацией в наиболее общем виде пониманию процесс усвоения личностью социального опыта, его последующего преобразования в личностные ценности, интенции, поведенческие модели, ориентации.

Указанный процесс является двусторонним, носит ярко выраженный субъект-субъектный характер, при его реализации отмечается взаимное влияние общества на личность и личности на социум.

Помощь со студенческой работой на тему Десоциализация и ресоциализация

Курсовая работа 410 ₽ Реферат 280 ₽ Контрольная работа 250 ₽

Получи выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

Протекание социализации зависит от многочисленных экономических, политических, социальных, исторических, культурных, технологических факторов.

В общем виде выделяют два основных периода социализации:

- первичная, которая начинается с момента рождения ребенка и заканчивается к 18 годам, во время которой индивид становится личностью, активным членом общества;

- вторичная, которая длится на протяжении всей остальной жизни личности.

Социализация, таким образом, представляет собой непрерывный, перманентный, социальный процесс.

Ресоциализация в семье

Семья выступает важным условием процессов ресоциализации. Полноценная социализация детей должна брать свое начало с семьи. Семья должна помочь ребенку адекватно усвоить требования общества и их законы, развить и сформировать определенные коммуникационные навыки и умения взаимодействовать, которые будут соответствовать принятым нормам в конкретном социуме. Неблагополучные семьи характеризуются невозможностью привить навыки нормального поведения в семье, что, в свою очередь, ведет к неспособности детьми строить свою правильную модель семьи.

Кроме влияния семьи, на ребенка в процессе жизнедеятельности воздействуют и другие социальные институты, такие как детские сады, школы и улица. Однако семья остается самым важным фактором в процессе гармоничной ресоциализации личности. Повторная социализация в семье совершается в результате процесса воспитания и социального обучения.

От стиля и методов воспитания, которые используются родителями, непосредственно зависят процессы социализации, ресоциализации и десоциализации личности индивидов. Так, например, ребенок, воспитанный американскими родителями, будет разительно отличаться, от детей, воспитанных японскими родителями.

Основными факторами, влияющими на вторичную социализацию детей в семье, являются влияние родителей (их ожидания, личностные особенности, модели воспитания и др.), качества самих детей (когнитивные способности и личностные характеристики), отношения в семье, которые включают в себя отношения между супругами, отношения к детям, социальные и профессиональные контакты родителей. Применяемые дисциплинарные способы воспитания и его стиль отражают систему убеждений родителей и их личностные качества.

Важнейшим в процессах вторичной социализации ребенка в семье являются представления папы и мамы о его мотивациях и поведении, убеждения родителей и их социальная целенаправленность.

Основными причинами нарушения ресоциализации детей в семье являются постоянные нарушения родителями этики семейных взаимоотношений, недостаток доверия, заботы, внимания, уважения, защиты и поддержки

Однако самой важной и наиболее существенной причиной нарушений повторной социализации является несовместимость моральных качеств и нравственных установок родителей, несогласованность их мнений по поводу долга, чести, морали, обязанностей и т.д. Часто такая несогласованность может вступать в конфликт, если супруги имеют диаметрально противоположные взгляды на систему ценностей и моральные качества

Немаловажным также в процессах ресоциализации личности является влияние старших братьев и сестер, бабушек и дедушек, друзей родителей.

Использование термина

Термин «ресоциализация» широко используется в различных сферах человеческой деятельности, включая социальную психологию, социологию, педагогику и юриспруденцию. Это понятие тесно взаимосвязано с мерами, что используются в обществе по отношению к людям, ведущим преступный образ жизни.

Педагогика использует ресоциализацию как инструмент, при помощи которых, человеку прививаются новые жизненные ценности, что смогут заменить усвоенные ранее. Направленность этого процесса осуществляется в отношении людей, чья модель поведения значительно отличается от общепринятых правил. Главная цель подобного инструмента, восстановить утраченный статус и изменить негативные установки. Для того чтобы достичь необходимого результата, исправляемая личность должна быть погружена в благополучную среду.

Ресоциализация осужденных — это термин, что широко используется в юриспруденции. Чаще всего данное понятие применяется во время решения вопросов, связанных с уголовно-исполнительной политикой. Этот инструмент используется лишь в отношении молодежи, поскольку представители этой возрастной группы более подвержены ресоциализации. В этом примере, ресоциализация является не самим процессом прививания общепринятых норм и правил, а конечным результатом.

Социализация проходит этапы, совпадающие с так называемыми жизненными циклами

Подробный разбор терминов

Термин «десоциализация» используется для описания явления, которое заключается в присвоении личности антиобщественных норм и ценностей. Этот процесс является первопричиной антисоциального поведения и приобретения негативных установок в поведенческой модели. Десоциализация является одним из факторов, способствующих дестабилизации, на основе которых происходит деформация связи с обществом.

Разбирая, что такое десоциализация, следует сказать о том, что данный процесс подразумевает частичную или полную потерю социальных навыков. Подобные проблемы отражаются на ведении жизнедеятельности и процессе самореализации личности. В такой ситуации, человеку присваивается «ярлык» изгоя. По мнению специалистов, причина формирования десоциализации связана с влиянием стрессовых факторов и проблем, возникающих во время первоначального погружения в социум

Важно обратить внимание на то, что десоциализация имеет многоуровневую структуру

Частичная десоциализация возникает на фоне длительной изоляции от общества. Чаще всего, это явление наблюдается у людей, вышедших из длительного отпуска или больничного. Потеря прямого контакта с окружающими людьми изменяет жизненный ритм и делает человека более склонным к одиночеству. Подобный эффект наблюдается у людей, имеющих интернет зависимость, который проявляется в виде злоупотребления компьютерными играми и социальными сетями. Люди с этим видом зависимости часто заменяют реальную жизнь на виртуальное пространство.

Психологи отмечают, что в данном случае, процесс десоциализации не оказывает сильного влияния на состояние психики, что говорит о возможности коррекции. Изменение образа жизни и смена приоритетов позволяют запустить процесс ресоциализации. Данное явление следует воспринимать как самостоятельное воспитание в собственной личности тех качеств, что представляют собой первостепенные ценности для современного общества. Вышеупомянутые события являются неотъемлемой частью становления человеческой личности. Во время процесса взросления, человек изменяет свое мировоззрение, что оказывает определенное влияние на его стимулы и саму жизнь.

Десоциализация есть результат добровольного отказа от старых ценностей

Тяжелая форма десоциализации наблюдается у детей, воспитанных в неблагополучных семьях. Неправильный подход к воспитательному процессу, также может оказать негативное влияние на становление личности. Потворство родителей и жажда создать барьер от трудностей жизни, значительно увеличивает риск возникновения различных проблем во время погружения в социум. Личность, взращенная в тепличных условиях, плохо усваивает нормы социальных групп, окружающих индивида. На этом фоне наблюдаются различные проблемы, связанные с выполнением простейших действий, среди которых следует выделить построение коммуникативных связей.

Принадлежность к преступным группам или субкультурам, может привить ложные ценности, которые прямо противоположны нормам культурного общества. Подобные обстоятельства могут стать неблагоприятной почвой для личностного развития.

Нарушения в сфере социализации могут быть вызваны такими факторами, как:

- потеря близкого родственника;

- потеря рабочего места;

- личностные и психические расстройства;

- террористические акты.

Стрессовые факторы могут оказать сильное влияние на человеческую личность, что может привести к изменению в образе жизни. Под влиянием стресса человек может сильно сузить свой круг общения, изолироваться от общества и потерять навыки построения коммуникативных связей.

Существуют добровольные виды отказа от общественных норм и ценностей. Одним из примеров добровольной десоциализации является уход в монастырь

Важно отметить, что отказ от общепринятых правил в пользу духовного обогащения позволяет человеческой личности постоянно самосовершенствоваться. Уникальность этого примера заключается в одновременном течении процессов десоциализации и ресоциализации

Десоциализация и ресоциализация: понятие и характеристика

Десоциализация , частичная либо полная потеря социального опыта, который присутствовал ранее и позволял функционировать в обществе на должном уровне.

Десоциализированному человеку сложно приспособиться к социуму, его нормам, он чувствует себя потерянным и даже способен на совершение противоправных действий.

Ситуации, при которых люди часто десоциализируются:

- тюремное заключение,

- жизнь в психоневрологическом интернате,

- лечение в психбольнице,

- попадание в концентрационный лагерь,

- участие в военных действиях, работа в некоторых силовых структурах,

- долгая болезнь,

- уход в декрет (молодая мать оказывается оторванной от общества на продолжительное время, и этого может оказаться достаточно для развития легкой или более тяжелой степени десоциализации),

- отпуск.

Нередко людям, имеющим выраженную степень десоциализации, не удается полностью восстановить утраченные навыки, несмотря на все усилия.

Ресоциализация , адаптация человека к жизни в обществе.

Ресоциализация заключенных , одна из основных задач любого исправительного учреждения. Это продолжительный процесс, который продолжается на протяжении всего периода заключения и по итогу позволяет заключенным включиться в общественную жизнь после освобождения, быстро восстановить потерянные навыки.

Если ресоциализация была проведена на должном уровне, вероятность, что человек решится на преступление снова, ощутимо уменьшится, поскольку он будет чувствовать себя на своем месте.

Чтобы упростить процесс ресоциализации, в тюрьмах позволяют общаться с родственниками и другими близкими людьми, исключают наказания, при которых заключенный лишается возможности встретиться с близкими, дают возможность осужденным обучаться, повышать квалификацию либо получать специализацию.

Подробный разбор терминов

Термин «десоциализация» используется для описания явления, которое заключается в присвоении личности антиобщественных норм и ценностей. Этот процесс является первопричиной антисоциального поведения и приобретения негативных установок в поведенческой модели. Десоциализация является одним из факторов, способствующих дестабилизации, на основе которых происходит деформация связи с обществом.

Разбирая, что такое десоциализация, следует сказать о том, что данный процесс подразумевает частичную или полную потерю социальных навыков. Подобные проблемы отражаются на ведении жизнедеятельности и процессе самореализации личности. В такой ситуации, человеку присваивается «ярлык» изгоя. По мнению специалистов, причина формирования десоциализации связана с влиянием стрессовых факторов и проблем, возникающих во время первоначального погружения в социум

Важно обратить внимание на то, что десоциализация имеет многоуровневую структуру

Частичная десоциализация возникает на фоне длительной изоляции от общества. Чаще всего, это явление наблюдается у людей, вышедших из длительного отпуска или больничного. Потеря прямого контакта с окружающими людьми изменяет жизненный ритм и делает человека более склонным к одиночеству. Подобный эффект наблюдается у людей, имеющих интернет зависимость, который проявляется в виде злоупотребления компьютерными играми и социальными сетями. Люди с этим видом зависимости часто заменяют реальную жизнь на виртуальное пространство.

Психологи отмечают, что в данном случае, процесс десоциализации не оказывает сильного влияния на состояние психики, что говорит о возможности коррекции. Изменение образа жизни и смена приоритетов позволяют запустить процесс ресоциализации. Данное явление следует воспринимать как самостоятельное воспитание в собственной личности тех качеств, что представляют собой первостепенные ценности для современного общества. Вышеупомянутые события являются неотъемлемой частью становления человеческой личности. Во время процесса взросления, человек изменяет свое мировоззрение, что оказывает определенное влияние на его стимулы и саму жизнь.

Десоциализация есть результат добровольного отказа от старых ценностей

Тяжелая форма десоциализации наблюдается у детей, воспитанных в неблагополучных семьях. Неправильный подход к воспитательному процессу, также может оказать негативное влияние на становление личности.

Принадлежность к преступным группам или субкультурам, может привить ложные ценности, которые прямо противоположны нормам культурного общества. Подобные обстоятельства могут стать неблагоприятной почвой для личностного развития.

Нарушения в сфере социализации могут быть вызваны такими факторами, как:

- потеря близкого родственника;

- потеря рабочего места;

- личностные и психические расстройства;

- террористические акты.

Стрессовые факторы могут оказать сильное влияние на человеческую личность, что может привести к изменению в образе жизни. Под влиянием стресса человек может сильно сузить свой круг общения, изолироваться от общества и потерять навыки построения коммуникативных связей.

Существуют добровольные виды отказа от общественных норм и ценностей. Одним из примеров добровольной десоциализации является уход в монастырь

Важно отметить, что отказ от общепринятых правил в пользу духовного обогащения позволяет человеческой личности постоянно самосовершенствоваться. Уникальность этого примера заключается в одновременном течении процессов десоциализации и ресоциализации

Причины нарушения

Основные причины нарушения социальных норм:

- Стремление получить выгоду. Эта выгода может быть любой: получение финансов, ценных вещей, более выгодного места, расположения кого-либо, удовольствия от убийства, изнасилования и так далее. Как правило, речь о выгоде имеет смысл вести тогда, когда нарушены глобальные социальные нормы, что включены в уголовный кодекс.

- Провокация, несогласие с устоявшимися правилами. Различные группы людей, организации проводят провокационные акции, прямо либо косвенно нарушающие устоявшиеся общественные правила. Например, деятельность группы Pussy Riot, неоднократно становившаяся причиной возникновения огромного общественного отклика (и отрицательного, и положительного, но в России преимущественно отрицательного), можно отнести к этому пункту. Активисты-веганы также неоднократно проводили и продолжают проводить специфические акции, вызывающие неоднозначную реакцию.

- Удовлетворение базовых потребностей. Человек, чьи базовые потребности долгое время не удовлетворялись, не способен вести себя достаточно правильно. Например, продолжительный голод влияет на психическое здоровье людей крайне негативно, и даже умеренное, но регулярное недоедание может привести к совершению проступков разного рода. А сильно голодный человек способен решиться даже на совершение преступления, если это поможет убрать голод. Однако этот пункт не применим к сексуальным потребностям.

- Психоэмоциональная нестабильность, психические болезни. Ментальные заболевания, особенно тяжелые, такие как шизофрения, негативно влияют на поведение человека, он перестает быть способен полноценно осознавать свои действия, может проявлять неадекватность, агрессию.

Люди после тяжелых психоэмоциональных потрясений также способны вести себя не так, как принято в обществе. - Умственная неполноценность, последствия органических повреждений мозга. При тяжелых формах олигофрении человек не способен осознать важность соблюдения общественных норм, и даже механически заучить базовые правила поведения зачастую не может. Единственное, что волнует таких олигофренов, , удовлетворение собственных базовых потребностей.

- Нормы религии либо идеологии не сочетаются с нормами общества. Например, некоторые религиозные секты и радикальные религиозные организации, существующие в развитых странах, имеют нормы, значительно отличающиеся от тех, что приняты в основной части общества. Их последователи могут проявлять неадекватную агрессию, проводить ритуальные жертвоприношения, убивать тех, кто, согласно религиозным идеям, жить не достоин. Современная история знает случаи, когда людей с эпилепсией или психическими заболеваниями объявляли одержимыми дьяволом и проводили неадекватные обряды «,изгнания»,, иногда завершавшиеся гибелью «,одержимого»,.

- Нахождение в среде, нормы которой резко отличаются от тех, к которым человек привык. Простой пример: приезд человека в страну, которая отличается от той, в которой он живет. Если он не изучил тщательно традиции и правила, принятые в обществе, то вероятность, что он может сделать что-то неправильно, высока. Также к этому пункту относятся ситуации, когда человек долгое время был оторван от основной части общества (заключенные, похищение, рабство, психические болезни, добровольная социальная изоляция , отшельничество, хикикомори) или изначально не получил сведений о том, как нужно вести себя (дети-маугли, дети из неблагополучных семей, отчасти , дети из интернатов, поскольку многие вещи, которые для домашних детей являются обыденностью, для них нечто очень далекое).

- Творческая самореализация. Творческие люди во все времена попирали нормы, принятые в обществе. Современное искусство практически перестало иметь рамки. Например, перфомансы некоторых художников отличаются необычностью, а иногда и откровенно шокируют, выходя за рамки общественных норм.

Также могут пойти против некоторых общественных норм люди, имеющие заметные акцентуации характера.

Прогноз после инсульта

Инсульт представляет собой внезапное осложнение более длительного заболевания – нарушения кровотока в головном мозге в связи с венозной недостаточностью, васкулитом, гипертензией или атеросклерозом. Исход инсульта будет зависеть от вида и сложности заболевания, от своевременности оказания медицинской помощи и от того, какой именно участок мозга остался без питания и кислорода. Чаще возникают ишемические инсульты – примерно 2/3 всех случаев, при этом 15% из них заканчиваются летальным исходом, а у 60% пациентов появляются негативные последствия.

При остром инсульте, как ишемическом, так и геморрагическом, у пациента возможно появление следующих нарушений:

- полный или частичный паралич (обездвиживание всего тела или одной его стороны;

- парез – онемение и потеря чувствительности кожи;

- вестибулярные расстройства в виде потери равновесия, плохой координации;

- нарушения процесса глотания;

- нарушения речи;

- потеря слуха;

- нарушение работы мочевого пузыря и кишечника как результат паралича тазовых органов;

- психоэмоциональные нарушения;

- снижение интеллектуальных способностей.

Ресоциализация как социальный феномен

В структуре социализации отдельно выделяют ресоциализацию, которая характерна только для второго периода жизни личности, осуществляется исключительно у взрослых.

Определение 2

По своей сути ресоциализация представляет собой возобновление процесса социализации в новых условиях, под воздействием новых факторов.

Различают осознанную и неосознанную ресоциализацию.

Выделяют три основных ситуации, которые «запускают» процессы ресоциализации:

- Попадание личности в «карцерные» учреждения (тюрьмы, клиники для душевнобольных, военные училища, медицинские учреждения, любые институты, в которых индивидуум содержится изолированно от социального окружения).

- Обстоятельства крайнего напряжения, стресса: антропогенные, природные катастрофы, болезни, смерть и пр.;

- Смена социальных ролей.

Другими словами, ресоциализация инициируется в ситуации, когда у личности возникает потребность в адаптации к новым, изменившимся условиям социально-природной окружающей среды.

Выделяют следующие виды ресоциализации:

- базовая, при которой меняются базовые ценности личности;

- адаптационная, при которой изменяются лишь те ценности, которые позволяют легче пройти процесс адаптации;

- идентификационная – смена базовых ценностей в результате приобретения новой идентификации;

- поверхностная, при которой меняются неосновополагающие ценности.

Актуальность вопроса

Тема ресоциализации тесно взаимосвязана не только с уголовно наказуемыми действиями. Подобный процесс осуществляется и в отношении людей из других категорий. Важная роль в развитии современного общества отведена процессу ресоциализации людей с зависимостью, личностными расстройствами и психическими заболеваниями, а также в отношении лиц, находящихся в тяжелом стрессе из-за природных катаклизмов, террористических актов или дорожно-транспортных происшествий.

Десоциализация и ресоциализация – две стороны одного процесса: взрослой, или продолженной, социализации

Люди, входящие в вышеупомянутые категории, нуждаются не только в социальной поддержке. Важной составляющей в процессе ресоциализации является психотерапия, аутотренинги и психотерапевтическая коррекция. Для того чтобы ускорить адаптацию в социуме, следует устранить эмоциональное напряжение.

Яркие примеры ресоциализации демонстрируют такие муниципальные службы, как Церковь, «Армия спасения» и благотворительные общественные организации. Однако подобные муниципальные службы действуют лишь в зарубежных странах. На территории Российской Федерации, социальной реабилитацией занимаются специализированные центры. На сегодняшний день, вопрос развития подобных центров имеет высокую актуальность, поскольку процент людей, нуждающихся в помощи, с каждым годом лишь увеличивается. Каждый человек на протяжении всей своей жизни сталкивается с необходимостью социальной адаптации. Для того чтобы достигнуть необходимого результата в этом процессе, очень важно снять психологическое напряжение и устранить внутренние конфликты.

Биография каждого человека основывается на определенных актуальных циклах, что разделены принципиальными вехами. Во время смены цикла, наблюдаются изменения социального плана, что выражается в виде приобретения нового статуса. Во время смены цикла, человек изменяет свой образ жизни, круг общения и мировоззрение. Таким образом, осуществляется переход на новую ступень саморазвития. Вышеописанный процесс является неотъемлемой составляющей развития человеческой личности.

Процесс личностного развития состоит из двух важных составляющих. Отказ от привычных норм и ценностей, а также исполнение привычной роли — называется десоциализацией. Второй составляющей личностного развития является ресоциализация, которая подразумевает обучение новым правилам и усвоение норм, характерных для приобретенного статуса. Постоянное личностное развитие способствует изменению в образе жизни, что напрямую отражается на процессе человеческой жизнедеятельности.

Механизм десоциализации

Если обобщить все факторы, которые приводят к глубокой десоциализации, можно заметить, что основной причиной является вольное или невольное отчуждение индивида от социальной группы или института. Это ограничивает понимание норм и устоев общества и мешает человеку найти свое место в жизни.

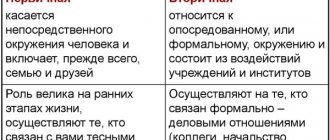

Так как в психологии различают два основных уровня социализации, обратный процесс также происходит на обоих. Первичный уровень социализации включает в себя ближний круг индивида: это семья, близкие родственники, друзья. Вторичный же представляет собой большое количество окружающих индивида людей: знакомые, коллеги, различные социальные группы и общественные институты. При потере социальных навыков на одном из этих уровней, говорят о соответствующем типе десоциализации.

На данный процесс также оказывает заметное влияние возраст человека: чем он старше, тем ниже серьезность нарушений, так как все основные знания и навыки уже прочно закреплены в психике. Чаще всего в таких случаях под десоциализацией может подразумеваться разрыв некоторых социальных связей, что в целом практически не влияет на остальные сферы жизни индивида.

Гораздо опаснее десоциализации для людей молодого возраста. Здесь процесс социализации может быть не только сильно искажен, но и привести к таким печальным последствиям, как преступность, наркомания и прочее, включая отстранение от общения с людьми в целом. Крайней степенью этого процесса является деградация личности, то есть полная потеря ориентиров в жизни и каких-либо интересов, кроме самых примитивных.

Важно отметить, что глубокая десоциализация опасна не только для человека, ставшего ее жертвой, но и для общества в целом. Например, преступность несет с собой прямую угрозу жизни людей, а крупный военный конфликт, результатом которого становится множество солдат, потерявших навыки мирной жизни, — наносит урон их благополучию и здоровью.Вот почему так важна ресоциализация

Десоциализация и ее причины

Итак, что такое десоциализация? Это, прежде всего, утрата человеком социального опыта, которая отражается на всей его деятельности и возможности самореализации. Человек становится изгоем, как правило, не по своей воле — к этому ведут сильные стрессы или изначально неполная социализация.

Разумеется, десоциализация — это многоуровневый процесс. Небольшая десоциализация может возникнуть при долгом отсутствии в коллективе, например, при затянувшейся болезни или длительном отпуске. Человек теряет прямой контакт с людьми и «выпадает» из привычного образа жизни. Такой же эффект может вызвать злоупотребление социальными сетями, телевизионными программами и компьютерными играми, то есть в случае, если реальная жизнь подменяется виртуальной.

При таком уровне десоциализации не происходит глубоких изменений психики, поэтому этот процесс можно обратить. Если человек решит изменить образ жизни и поменять свои установки, то он начнет ресоциализироваться. Ресоциализация предполагает самовоспитание, обретение новых ценностей и освоение новых ролей либо возврат к нормальному уровню жизни. Десоциализация и ресоциализация также являются естественными процессами взросления, так как индивид меняется в течение жизни и пересматривает свои взгляды.

Более глубокая десоциализация возникает, например, при неправильном воспитании в семье. Если окружить подростка атмосферой потворства и попытаться оградить его от всех жизненных трудностей, это повысит шансы на то, что социализация пройдет неправильно. Тепличные условия не способствуют усвоению норм и правил общества, которое окружает индивида, поэтому такому человеку сложнее освоиться и подчас трудно выполнять простейшие действия, включающие в себя общение с людьми. Помимо этого, на процесс социализации может оказать влияние принадлежность к различного рода субкультурам или преступным группировкам: их нормы и правила зачастую противоположны общественным, что также создает для индивида неблагоприятные условия развития.

В более зрелом возрасте к десоциализации могут привести такие факторы, как:

- потеря работы

- смерть близких

- участие в продолжительных военных действиях

- наличие психических заболеваний или личностных расстройств

- различные аддикции

Сильные стрессовые события могут надолго вывести человека из привычного образа жизни и круга общения, он становится замкнутым и теряет наработанные социальные навыки.

Помимо всего вышеперечисленного, существует и добровольная десоциализация. Классическим примером может служить уход в монастырь — человек отстраняется от мира и всего, что ему присуще, однако не деградирует, а перенимает другие нормы поведения и духовно обогащается. Стоит отметить, что в таких случаях десоциализация и ресоциализация происходят одновременно.

Если обобщить все факторы, которые приводят к глубокой десоциализации, можно заметить, что основной причиной является вольное или невольное отчуждение индивида от социальной группы или института. Это ограничивает понимание норм и устоев общества и мешает человеку найти свое место в жизни.

Так как в психологии различают два основных уровня социализации, обратный процесс также происходит на обоих. Первичный уровень социализации включает в себя ближний круг индивида: это семья, близкие родственники, друзья. Вторичный же представляет собой большое количество окружающих индивида людей: знакомые, коллеги, различные социальные группы и общественные институты. При потере социальных навыков на одном из этих уровней, говорят о соответствующем типе десоциализации.

На данный процесс также оказывает заметное влияние возраст человека: чем он старше, тем ниже серьезность нарушений, так как все основные знания и навыки уже прочно закреплены в психике. Чаще всего в таких случаях под десоциализацией может подразумеваться разрыв некоторых социальных связей, что в целом практически не влияет на остальные сферы жизни индивида.

Гораздо опаснее десоциализации для людей молодого возраста. Здесь процесс социализации может быть не только сильно искажен, но и привести к таким печальным последствиям, как преступность, наркомания и прочее, включая отстранение от общения с людьми в целом. Крайней степенью этого процесса является деградация личности, то есть полная потеря ориентиров в жизни и каких-либо интересов, кроме самых примитивных.

Важно отметить, что глубокая десоциализация опасна не только для человека, ставшего ее жертвой, но и для общества в целом. Например, преступность несет с собой прямую угрозу жизни людей, а крупный военный конфликт, результатом которого становится множество солдат, потерявших навыки мирной жизни, — наносит урон их благополучию и здоровью.Вот почему так важна ресоциализация.

Подробный разбор терминов

Термин «десоциализация» используется для описания явления, которое заключается в присвоении личности антиобщественных норм и ценностей. Этот процесс является первопричиной антисоциального поведения и приобретения негативных установок в поведенческой модели. Десоциализация является одним из факторов, способствующих дестабилизации, на основе которых происходит деформация связи с обществом.

Разбирая, что такое десоциализация, следует сказать о том, что данный процесс подразумевает частичную или полную потерю социальных навыков. Подобные проблемы отражаются на ведении жизнедеятельности и процессе самореализации личности. В такой ситуации, человеку присваивается «ярлык» изгоя. По мнению специалистов, причина формирования десоциализации связана с влиянием стрессовых факторов и проблем, возникающих во время первоначального погружения в социум

Важно обратить внимание на то, что десоциализация имеет многоуровневую структуру

Частичная десоциализация возникает на фоне длительной изоляции от общества. Чаще всего, это явление наблюдается у людей, вышедших из длительного отпуска или больничного. Потеря прямого контакта с окружающими людьми изменяет жизненный ритм и делает человека более склонным к одиночеству. Подобный эффект наблюдается у людей, имеющих интернет зависимость, который проявляется в виде злоупотребления компьютерными играми и социальными сетями. Люди с этим видом зависимости часто заменяют реальную жизнь на виртуальное пространство.

Психологи отмечают, что в данном случае, процесс десоциализации не оказывает сильного влияния на состояние психики, что говорит о возможности коррекции. Изменение образа жизни и смена приоритетов позволяют запустить процесс ресоциализации. Данное явление следует воспринимать как самостоятельное воспитание в собственной личности тех качеств, что представляют собой первостепенные ценности для современного общества. Вышеупомянутые события являются неотъемлемой частью становления человеческой личности. Во время процесса взросления, человек изменяет свое мировоззрение, что оказывает определенное влияние на его стимулы и саму жизнь.

Десоциализация есть результат добровольного отказа от старых ценностей

Тяжелая форма десоциализации наблюдается у детей, воспитанных в неблагополучных семьях. Неправильный подход к воспитательному процессу, также может оказать негативное влияние на становление личности. Потворство родителей и жажда создать барьер от трудностей жизни, значительно увеличивает риск возникновения различных проблем во время погружения в социум. Личность, взращенная в тепличных условиях, плохо усваивает нормы социальных групп, окружающих индивида. На этом фоне наблюдаются различные проблемы, связанные с выполнением простейших действий, среди которых следует выделить построение коммуникативных связей.

Принадлежность к преступным группам или субкультурам, может привить ложные ценности, которые прямо противоположны нормам культурного общества. Подобные обстоятельства могут стать неблагоприятной почвой для личностного развития.

Нарушения в сфере социализации могут быть вызваны такими факторами, как:

- потеря близкого родственника;

- потеря рабочего места;

- личностные и психические расстройства;

- террористические акты.

Стрессовые факторы могут оказать сильное влияние на человеческую личность, что может привести к изменению в образе жизни. Под влиянием стресса человек может сильно сузить свой круг общения, изолироваться от общества и потерять навыки построения коммуникативных связей.

Существуют добровольные виды отказа от общественных норм и ценностей. Одним из примеров добровольной десоциализации является уход в монастырь

Важно отметить, что отказ от общепринятых правил в пользу духовного обогащения позволяет человеческой личности постоянно самосовершенствоваться. Уникальность этого примера заключается в одновременном течении процессов десоциализации и ресоциализации

ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

Социализация проходит этапы, совпадающие с так называемыми жизненными циклами. Они помечают важнейшие вехи в биографии человека, которые вполне могут служить качественными этапами становления социального «Я»: поступление в вуз (цикл студенческой жизни), женитьба (цикл семейной жизни), выбор профессии и трудоустройство (трудовой цикл), служба в армии (армейский цикл), выход на пенсию (пенсионный цикл).

Жизненные циклы связаны со сменой социальных ролей, приобретением нового статуса, отказом от прежних привычек, окружения, дружеских контактов, изменением привычного образа жизни.

Каждый раз, переходя на новую ступеньку, вступая в- новый цикл, человеку приходится многому переобучаться. Этот процесс распадается на два этапа, получившие в социологии особые названия.

Отучение от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения называется десоциализацией .

Следующий за ним этап обучения новым ценностям, нормам, ролям и правилам поведения взамен старых ‘ называется ресоциализацией .

Десоциализация и ресоциализация — две стороны одного процесса, а именно взрослой, или продолженной, социализации.

В детском и подростковом возрасте, пока индивид воспитывается в семье и школе, как правило, никаких резких изменений в его жизни не происходит, исключая развод или смерть родителей, продолжение воспитания в интернате или в детском доме. Его социализация проходит плавно и представляет собой накопление новых знаний, ценностей, норм. Первое крупное изменение происходит только со вступлением во взрослую жизнь.

Хотя процесс социализации продолжается и в этом возрасте, он существенно меняется. Теперь на первый план выходят десоциализация (отверженце старого) и ресоциализация (обретение нового). Иногда человек попадает в такие экстремальные условия, где десоциализация заходит столь глубоко, что превращается в разрушение нравственных основ личности, а ресоциализация является поверхностной. Она не способна восстановить все богатство утраченных ценностей, норм и ролей.

Именно с такими условиями сталкиваются те, кто по- падает в концентрационные лагеря, тюрьмы и колонии, психиатрические больницы, а в некоторых случаях и про- ходящие службу в армии.

Видный американский социолог Ирвинг Хоффман, тщательно изучивший эти, как он выразился, «тотальные институты», выделил такие признаки ресоциализации

в

экстремальных

условиях:

• изоляция от внешнего мира (высокие стены, решетка, спецпропуска и т.п.);

• постоянное общение с одними и теми же людьми, с которыми индивид работает, отдыхает, спит;

• утрата прежней идентификации, которая происходит через ритуал переодевания (сбрасывание гражданской одежды и облачение в спецформу);

• переименование, замена старого имени на «номер» и получение статуса: солдат, заключенный, больной;

• замена старой обстановки на новую, обезличенную;

• отвыкание от старых привычек, ценностей, обычаев

и привыкание к новым;

• утрата свободы действий.

В подобных условиях индивид не просто дезориентируется, но нравственно деградирует.

Дело в том, что то воспитание и та социализация, которые человек получил в детстве, не могли подготовить его к выживанию в подобных условиях.

Детская социализация

имеет совсем

другие признаки:

• отсутствие изоляции от внешнего мира;

• общение с разными людьми;

• укрепление прежней идентификации;

• отсутствие всяких переименований и переодеваний;

• широкая свобода действий

Десоциализация может быть столь глубокой, что позитивная ресоциализация уже не поможет — разрушенными окажутся основы личности.

В тех случаях, когда человек, что называется, «надломился», происходит негативная ресоциализация: мальчик из благополучной семьи становится бандитом.

Десоциализация может быть глубокой, но и позитивная ресоциализация может быть столь же глубокой. К примеру, русский, эмигрировавший в Америку, попадает в совершенно новую, но не менее разностороннюю и богатую культуру. Отвыкание от старых традиций, норм, ценностей и ролей компенсируется новым жизненным опытом. Уход в монастырь предполагает не менее радикальные перемены в образе жизни, но духовного обнищания не происходит и в этом случае.

Вывод: ре- и десоциализация — две тени, два крыла нормальной социализации. Первая говорит о переобучении в новых социальных условиях (допустим, вы эмигрировали в США). Вторая свидетельствует о раз обучении в экстремальных условиях (например, вы попали в тюрьму). Та и другая могут быть глубокими (вызывать деградацию личности) и поверхностными (сопровождают нормальные жизненные циклы человека).

Психологические зависимости и избавление от них через ресоциализацию

Психологическая зависимость алкоголиков, наркоманов, игроманов имеет не только социальную подоплеку. Во многом она является следствием травм, полученных человеком в течение его жизни. Вырвав зависимое лицо из привычной среды реабилитационный Центр и его сотрудники принимают на себя непростую задачу по предоставлению своим пациентам возможности вернуться к нормальной жизни без тяжелых психостимуляторов. Но мало просто перестать принимать запрещенные и опасные для здоровья вещества, нужно еще и адаптироваться к новым условиям жизни в социуме.

Чем более интенсивным будет взаимодействие с внешним миром в период ресоциализации, тем успешнее будет проходить процедура интеграции человека к новым условиям жизни

Стоит обращать внимание на то, что варьировать интенсивность общения с окружающим социумом на этом этапе помогают психологи. В зависимости от успехов конкретного пациента предлагаются варианты частичного проживания в Центре, с работой за его пределами или любые другие приемлемые способы, включая использование специальных социальных общежитий для тех, кто уже находится на полпути к выздоровлению от пагубной привычки

Мы предлагаем вам уже сейчас шагнуть навстречу жизни без зависимости или помочь это сделать своему близкому человеку. Звоните и записывайтесь на консультацию!

Коллективная поддержка – невероятно важная часть реабилитационной Программы. Именно на этом этапе можно вдохновиться позитивными результатами тех, кто также пробует возвращаться к обычной жизни в социуме или уже смог это сделать. Групповое обсуждение успехов и неудач дает не только необходимую поддержку, но и обеспечивает возможности для результативного поиска собственного пути в жизни. Именно на этой стадии можно найти хобби и новых друзей, сформировать круг общения, который обеспечит оптимальные условия для полного отказа от возвращения к пагубным привычкам. Сформировавшаяся психологическая зависимость не исчезнет сама собой. Над избавлением от нее можно и нужно работать, достигая желаемых результатов как в индивидуальных занятиях со специалистами, так и в группе, бок о бок с другими людьми, имеющими схожие затруднения.