Причины развития

Пигментная дегенерация сетчатки глазного яблока — болезнь, в результате которой происходит постепенное сужение зрительных полей. Один из явных симптомов болезни — это потеря зрения в сумеречное время. Болезнь может быть вызвана сбоем работы определенного гена. В редких случаях происходит нарушение взаимодействия нескольких геномов. Заболевание носит наследственный характер и передается по мужской линии. Болезнь может сопровождаться нарушением работы слухового аппарата.

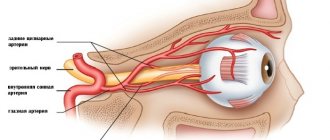

Причины сбоев в работе генной системы человеческого организма до сих пор не выявлены. Заокеанскими исследователями выявлено, что нарушения в ДНК не являются стопроцентной причиной развития пигментной дистрофии. По мнению специалистов, болезнь провоцирует возникновение нарушений в сосудистой системе глазного яблока.

Несмотря на то что причины возникновения заболевания остаются загадкой медицины, специалисты достаточно достоверно изучили вопрос его развития.

Пигментная дегенерация сетчатки – довольно редкое заболевание, приводящее к ухудшению зрения в темноте

На начальном этапе болезни происходит процесс сбоя метаболизма в сетчатой оболочке глазного яблока. Также нарушения затрагивают и сосудистую систему. В результате развития заболевания начинает разрушаться слой сетчатки, в котором находится пигмент. В этом же слое расположены чувствительные фоторецепторы, палочки и колбочки. На первых этапах процессы дегенерации затрагивают лишь периферийные участки ретины. Именно поэтому пациент не испытывает дискомфорта и болезненных ощущений. Постепенно измененный участок начинает увеличиваться в размерах до того момента, пока не охватит всю зону сетчатой оболочки. Когда ретина поражена полностью, начинают проявляться первые серьезные симптомы заболевания, ухудшение восприятия цветов и их оттенков.

Болезнь может распространиться лишь на одном глазу, однако нередки случаи, когда заболевание затрагивает сразу два зрительных органа. Первые симптомы заболевания проявляются еще в раннем детстве, а уже к двадцати годам человек может потерять трудоспособность. Тяжелые стадии пигментной дистрофии сетчатой оболочки могут сопровождаться такими осложнениями, как катаракта и глаукома.

Симптоматика

Вялое развитие болезни приводит к тому, что большинство пациентов обращаются за помощью специалистов, когда патологические изменения начали своё бурное развитие. Первым серьезным симптомом заболевания является сложность ориентирования в условиях низкого освещения. Патологии, происходящие на периферийной части сетчатой оболочки, приводят к тому, что сужаются зрительные поля.

Учитывая особенность болезни, основная группа пациентов — это дети, не достигшие школьного возраста. В таком возрасте мелкие проблемы со зрением не замечаются, а значит, родители могут не знать о развитии заболевания.

Первые этапы развития могут протекать длительно — до пяти лет. Впоследствии начинает прогрессировать дегенерация периферической области сетчатой оболочки. Зрительные поля к этому моменту сильно сужены, у некоторых пациентов наблюдается полное отсутствие бокового зрения. Осмотр офтальмолога может выявить участки с патологическими изменениями, однако если бездействовать, то в скором времени они распространяться по всей ретине. На данном этапе, в некоторых частях сетчатой оболочке, могут появиться просветы. Стекловидное тело начинает терять свою прозрачность, становясь мутно желтым. На этой стадии центральное зрение не затрагивается.

Точная причина заболевания не установлена, но врачи-офтальмологи называют лишь версии развития пигментной дегенерации сетчатки

Заболевание в запущенной стадии может быть осложнено возникновением таких заболеваний, как глаукома и катаракта. При осложнениях центральное зрение очень резко теряет свою остроту, а со временем может быть безвозвратно потерянно. Осложнения приводят к тому, что начинает развитие атрофия стекловидного тела.

Существует еще одна форма дегенерации сетчатки — атипичная. В результате заболевания изменяется внешний вид и строение сосудистой системы. Пациент испытывает затруднение ориентирования, в условиях недостаточной освещенности.

Одним из редчайших видов дегенерации сетчатки является односторонняя форма, при этом у пациента обязательно развивается катаракта.

Лечение пигментной дистрофии

Лечение пигментной денегенерации сетчатки глаза, находящейся в стадии развития, чаще всего осуществляется при помощи медикаментов. Действия лекарств должны быть направлены на нормализацию кровообращения и обмена питательных веществ в сетчатой оболочке и сосудистой системе. В большинстве случаев специалистами назначаются следующие препараты:

- «Эмоксипин». Данный препарат корректирует микроциркуляцию в организме.

- «Тауфон». Капли для глаз стимулирующие процессы регенерации в глазных тканях.

- «Ретиналамин». Препарат, назначающийся при дистрофии сетчатой оболочки, обладает регенеративным действием.

- Никотиновая кислота. Витамин, стимулирующий обмен полезных веществ в организме и циркуляцию крови.

- Но-шпа с папаверином. Спазмолитик, который снимает давление в сосудистой системе.

Данные препараты могут быть назначены врачом как в виде таблеток, так и в виде инъекций или глазных капель.

При развитии заболевания определяется потеря периферического зрения

Очень часто помимо лечения медикаментами назначается курс физиотерапии для стимулирования процессов восстановления и регенерации сетчатки. Прохождение этого курса способно активировать работу фоторецепторов. Одними из популярных методик на сегодняшний день являются стимуляция электрическими импульсами, магниторезонансная и озонотерапия. Если в результате заболевания была поражена сосудистая оболочка глаза, имеет смысл проведения хирургического вмешательства.

С помощью операции специалисты нормализуют циркуляцию крови в сетчатом слое глазного яблока. Для достижения этой цели может понадобиться пересадка определенных тканей глазного яблока, под перихориоидальное пространство.

Отслойка сетчатки.

Причины.

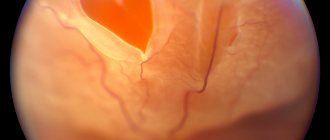

Это заболевание может возникнуть при травмах глаза, высокой близорукости, изменениях в стекловидном теле и сосудистой оболочке (спайки, кровоизлияния, опухоли). В основе отслойки сетчатки лежит образование мельчайших ее разрывов. Эти разрывы появляются у больных после ушиба глаза, а у лиц с высокой близорукостью просто при кашле, физической нагрузке, поднятии тяжестей. Через разрыв под сетчатку попадает водянистая влага. Поскольку сетчатка на всем протяжении рыхло прилежит к сосудистой оболочке (прикрепляясь только у зубчатой линии и зрительного нерва), то водянистая влага, попав под сетчатку, отслаивает ее в виде пузыря различной величины и формы.

Клиника.

Больной с отслойкой сетчатки жалуется на снижение зрения, искажение предметов, выпадения в поле зрения (появляется «завеса» с одной из сторон). Можно заподозрить отслойку сетчатки, если эти жалобы появились у больного после падения, ушиба глаза, физической нагрузки, особенно у лиц, страдающих близорукостью. Весьма характерным симптомом отслойки сетчатки является сужение поля зрения. Для того чтобы выявить сужение поля зрения при отслойке сетчатки, иногда бывает достаточно произвести ориентировочное исследование, сравнивая свое поле зрения с полем зрения больного.

Диагноз ставит окулист после осмотра глазного дна, ультразвукового исследования глаза.

Неотложная доврачебная помощь заключается в скорейшей доставке больного в глазной стационар в условиях максимального щажения, чтобы не вызвать увеличения отслойки при тряске, резких движениях. Для транспортировки накладывают бинокулярную повязку.

Лечение отслойки сетчатки хирургическое.

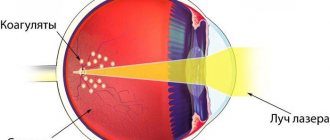

- проводят диатермо-, лазер- или фотокоагуляцию,

- по показаниям осуществляют один из видов хирургических вмешательств (укорочение склеры, несквозная резекция склеры с пломбированием кетгутом, хрящом, циркулярное вдавление по всей окружности в зоне экватора глаза и др.).

Уход за больными с отслойкой сетчатки осуществляется в глазном стационаре. До операции больным назначают строгий постельный режим на 5—7 дней с целью создания лучших условий для прилегания сетчатки, определения границ отслойки и выбора метода операции. В этот период больные нуждаются в хорошем и систематической уходе (туалет, питание и др.). Накануне операции им ставят очистительную клизму, ограничивают питание. После операции назначают строгий постельный режим в течение 10—12 дней, иногда с вынужденным положением головы — наклоном ее в определенную сторону в зависимости от локализации разрыва.

Все движения запрещаются. После операции врач и медицинская сестра придают голове больного желаемое положение при помощи специальных подушек. Медицинская сестра должна следить за тем, чтобы без разрешения врача больной не изменял это положение. В связи с длительным вынужденным постельным режимом нужно особенно внимательно следить за состоянием кожи и слизистых оболочек таких больных, протирать кожу камфорным спиртом, не допускать складок и крошек на простынях. Кормить больного можно только в лежачем положении, нужно следить за стулом и мочеиспусканием.

Через 2 недели больного переводят на полупостельный, затем — н общий режим. Иногда ему назначают специальные (дырчатые) очки. Медицинская сестра должна следить за тем, чтобы больной не снимал эти очки, не наклонялся и не поднимал тяжестей.

Профилактика отслойки сетчатки заключается в своевременном выявлении и лечении заболеваний глаз, которые могут привести к отслойке, а у больных с высокой близорукостью — в соблюдении режима физических нагрузок с ограничением подъема тяжестей, прыжков, резких наклонов головы.

Применение аппаратов, корректирующих зрение

Некоторые специалисты рекомендуют лечение пигментной дистрофии сетчатки глаза с помощью аппаратов фотостимуляции. В основе их работы лежит методика, вызывающая возбуждение в определенных областях глазного яблока и замедление процесса развития болезни.

Излучение, испускаемое аппаратурой, стимулирует циркуляцию крови в сосудистой системе глазного яблока, а также нормализует обмен питательных веществ. С помощью данной методики также можно снять отечность с сетчатой оболочки глазного яблока. Фотостимуляция сетчатой оболочки зрительных органов может благоприятно сказаться на укреплении ретины и улучшении циркуляции полезных веществ во внутренних слоях глазного яблока.

Повреждение начинается на периферии и распространяется в течение нескольких десятков лет к центральной зоне сетчатки

Как диагностируются болезни пигментного слоя?

Все заболевания такого слоя сетчатой оболочки диагностируются только после тщательного офтальмологического осмотра. У маленьких детей поставить точный диагноз бывает достаточно сложно. Если вы заметили, что ребенок плохо ориентируется в сумерках или ночное время, его надо показать врачу: вероятно, у него развивается начальная стадия дистрофии пигментного слоя сетчатки.

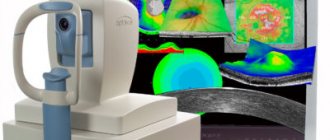

Диагностика заболеваний данного элемента органов зрения проводится с применением таких методов:

- исследование остроты зрения (как обычного, так и периферического);

- исследование дна глаза;

- электрофизиологическое обследование;

- изучение степени адаптации глаза к темноте.

Прогноз

К сожалению, сегодня медицина еще достаточно далека от решения вопроса, когда заболевание находится в запущенном состоянии. Очень часто поступают новости о том, что зарубежные исследователи нашли способ восстановления определенных генов, отвечающих за возникновение болезни. Уже сегодня, проходят завершающую стадию тестирования специальные имплантаты, способные заменить сетчатую оболочку.

Другой подход специалистов выявил, что полностью восстановить потерянное зрение можно с помощью инъекций специального вещества, содержащего в себе клетки чувствительные к свету. Однако эта методика еще находится на стадии экспериментов, и получится ли у ученых добиться необходимого результата пока неизвестно.

Многие из тех, кто столкнулся с данным заболеванием, знают, что прогноз успешности лечения в большинстве случаев неблагоприятный. Но если заболевание выявлено в начальной стадии, используя определенные методики лечения, можно остановить его прогрессию. В некоторых случаях специалисты добивались действительно ощутимых результатов. Людям, у которых диагностировано заболевание, необходимо избегать длительных физических нагрузок, а также нагрузок на зрительные органы.

Facebook

Аномалии развития сетчатки глаза (колобома, дисплазия, гемангиома)

Аномалии оболочек глаза обнаруживаются сразу после рождения ребенка. Они могут возникать из-за мутации генов, хромосомных сбоев, токсического воздействия во внутриутробном периоде экзогенных или эндогенных факторов.

Кроме того, огромное значение имеют инфекционные заболевания, которыми мать болеет в период беременности. Также влияние оказывают воздействующие на эмбрион негативные факторы окружающей среды, токсины, лекарственные препараты, радиация и пр.

Особенно грубые изменения глазных сред выявляются при воздействии на плод вредных факторов на начальных сроках беременности. Как правило, негативно влияющими, становятся следующие инфекции: краснуха, сифилис, токсоплазмоз, цитомегаловирус, герпес, ВИЧ.

Среди лекарственных средств и веществ, к наиболее опасным относятся: кокаин, талидомид, этанол.

Аномалии сетчатки

К врожденным аномалиям сетчатки принято относить: колобому аплазию, гипоплазию, дисплазию, альбинизм. Кроме того, врожденными дефектами являются: гиперплазия пигментного эпителия, сосудистые аномалии, миелиновые нервные волокна, факоматозы.

Колобома сетчатки — это отсутствие ретинальной ткани на ограниченном участке. Как правило, она сопровождается колобомами радужки и хориоидеи, может локализоваться в центре глаза или на периферии нижней его половины. Причина возникновения колобомы – неполное закрытие эмбриональной щели.

При офтальмоскопии, данная аномалия выглядит белой ограниченной областью овальной либо круглой формы недалеко от диска зрительного нерва,иногда прилегающей к нему. При отсутствии сетчатки и хориоидеи, склера обнажается.

Нередко колобома сопровождается микрофтальмом, дефектами развития скелета и др.

Дисплазия сетчатки — аномалия, возникающая в процессе развития плода, как нарушение соотношения элементов клеток. Дисплазия может проявляться неприлеганием сетчатки.

Это редкая патология, возникающая из-за недостаточной инвагинации оптического везикула, является одним из признаков трисомии 13, а также синдрома Вокера — Варбурга.

Выявляется в сочетании с иными дефектами глаза, мышечной ткани, мозжечка.

Альбинизм — генетически обусловленное нарушение развития системы зрения, возникающее из-за нарушения синтеза меланина.

Люди с альбинизмом также могут страдать нистагмом, аномалиями рефракции с астигматизмом, иметь слабую пигментацию глазного дна, дисплазию центральной зоны сетчатки, изменение перекреста зрительного нерва.

Указанной аномалии также присущи дефекты цветового зрения, изменение яркости и контрастности, межполушарная асимметрия ЗВП сверхнормальная ЭРГ.

Альбинизм бывает тирозиназонегативный и тирозиназопозитивный. В первом случае, возникновение заболевания связано с отсутствием выработки фермента тирозиназы, а также пигмента меланина. Люди с таким заболеванием имеют белую кожу и волосы, не загорают.

Их светлая радужка легко просвечивается, рефлекс с глазного дна окрашен в ярко-розовый тон, виден на расстоянии. При тирозиназопозитивной форме альбинизма, наоборот, способность к выработке меланина сохраняется, но его нормальное накопление невозможно. Кожа таких пациентов способна загорать, но слабо пигментирована.

Волосы имеют очень светлый или желтоватый оттенок, нарушения зрения – меньшую степень выраженности.

До настоящего времени альбинизм не лечится. Медицинская помощь заключается в очковой коррекции нарушений рефракции оптическими стеклами со светофильтрами от повреждающего сетчатку воздействия яркого света.

Гиперплазия пигментного эпителия врожденного характера, характеризуется очаговой гиперпигментацией сетчатки. Группировка пигментных пятен имеет форму медвежьего следа с единичными и множественными очагами. Изменения на сетчатки вокруг них отсутствуют. Увеличение очагов пигментации происходит редко, они практически не подвержены малигнизации.

Также к аномалиям развития относят и миелиновые нервные волокна. Их могут относить, как к дефектам развития сетчатки, так и к дефектам развития зрительного нерва.

Миелиновое покрытие волокон зрительного нерва в норме должно заканчиваться у дальнего края решетчатой пластинки. В некоторых случаях оно продолжается вплоть до нервных волокон ретинальных нейронов второго порядка, минуя диск зрительного нерва.

При проведении офтальмоскопии волокна выглядят белыми радиально расположенными блестящими полосами, которые идут к периферии от диска зрительного нерва. Иногда с диском зрительного нерва они не связаны.

Как правило, подобная аномалия не сопровождается какими-либо симптомами, хотя в некоторых случаях может происходить возникновение скотом.

Аномалии сосудов сетчатки врожденного характера проявляются как гроздьевидная ангиома, капиллярная гемангиома Гиппеля—Линдау, болезнь Коатса, а также, в виде кавернозной гемангиомы, ретинопатии недоношенных, просовидных (милиарных) аневризм Лебера, капиллярной гемангиомы, парафовеальных телеангиоэктазий и пр.

Гроздьевидная ангиома — это, как правило, односторонний дефект, который при офтальмоскопии имеет свои характерные признаки: расширенные и извитые в значительной степени артерии и вены, артериовенозные шунты. При наличии церебральной сосудистой патологии со снижением центрального зрения, говорят о «синдроме Вабурна—Мазона». Лечение в большинстве случаев не проводится, так как болезнь не прогрессирует.

Болезнь Коатса — врожденные сосудистые аномалии с характерными , телеангиэктазиями сетчатки, различного размера аневризмами с отделением экссудата, что со временем приводит к отслойке сетчатки. Еще одно название заболевания – «наружный геморрагический ретинит». Как правило, оно имеет одностороннее течение, выявляется у детей (обычно мальчиков) в раннем возрасте.

При офтальмоскопии обнаруживается отложение твердого ярко-желтого экссудата в субретинальном пространстве заднего глазного полюса. На поздних стадиях болезни возникает катаракта, глаукома, происходит субатрофия глаза. При средней тяжести патологии отмечаются только телеагиэктазии.

При диагностике, такую аномалию необходимо дифференцировать с опухолевыми процессами, скрытыми экссудатом или отслоенной сетчаткой, а также с ретинопатией недоношенных.

Лечение – устранение экссудации посредством облитерации аномальных сосудов лазеркоагуляцией или криопексией. Если наблюдается масштабная экссудативная отслойка сетчатки, назначается оперативное лечение.

Факоматозы – пороки развития врожденного характера с офтальмологическими и системными проявлениями. Наиболее распространенными среди них являются: гемангиомоподобные образования, гумартомы, узлы.

К факоматозам относят нейрофиброматоз Реклингаузена, болезнь Гиппеля – Линдау, туберозный склероз, возникающие по ауто-сомно-доминантному принципу. Кроме того, к ним относят синдром Стерджа – Вебера – Краббе.

Причина болезни – мутация гена, идентифицированного во всех случаях доминантных заболеваний.

Для нейрофиброматоза Реклингаузена характерна опухоль шванновских клеток, с кожным проявлением – возникновением множественных фибром. Ответственный за развитие заболевания ген находится в 17-й хромосоме. Болезнь проявляется деформирующей нейроматозной слоновостью, которую провоцирует нейрофиброматозная инфильтрация.

При диагностике, обращают внимание на пятна на коже цвета кофе с молоком. Их должно быть не менее 6, размером свыше 1,5 см.

Среди офтальмологических проявлений нейрофиброматозов отмечают: плексиформную нейрофиброму глазницы и век, врожденную глаукому, S-образную форму глазной щели, гамартомы радужки и гамартомную инфильтрацию в сосудистую оболочку, конъюнктивальную нейрофиброму, проминирование и утолщение нервов роговицы, глиому зрительного нерва, буфтальм, пульсирующий экзофтальм.

Гамартома – опухоль ткани эмбриона с задержкой дифференцировки, относительно дифференцировки органа, на котором она развивается. У клеток такой опухоли нет аномалий в структуре, но произошли изменения в плотности клеточных популяций.

Меланоцитарные гамартомы, носящие название узелков Пиша, выявляются на радужке взрослых больных еще до кожных проявлений заболевания и являются диагностическим признаком.

Плексиформная нейрофиброма – клубок гипертрофированных, переплетенных между собой нервов. Из-за пролиферации шванновских клеток, они выглядят бугристыми.

Особенно частое осложнение нейрофиброматоза первого типа – сосудистые нарушения.

К ним относят: окклюзии сосудов или сужение их просвета, которые в дальнейшем приводят к периваскулярной фиброглиальной пролиферации.

Одними из признаков кислородного голодания сетчатки при этом принято считать аваскулярные зоны по ее периферии, преретинальные фиброглиальные мембраны, артериовенозные шунты, атрофию зрительного нерва.

Если опухоль стала причиной деформации прилежащих тканей или нарушения функции органа, ее необходимо удалить.

Нейрофиброматоз второго типа – заболевание редкое. Его типичным симптомом является швантома (обычно, двусторонняя) восьмой пары черепных (слуховых) нервов. Офтальмологическое осложнение – это комбинированные гамартомы пигментного эпителия сетчатки, менингиома зрительного нерва, глиома.

Болезнь Гиппеля-Линдау представляет собой генетически обусловленное заболевание с дефектом в 3р25 хромосоме. Как правило, обнаружение ее происходит случайно, когда ребенок проходит диагностическое обследование на предмет косоглазия.

Для ангиом сетчатки характерна форма черешен, которые снабжены развитыми сосудами, питающими и дренирующими ее. Подобные образования – гемангиобластомы сетчатки, поскольку гистологически они подобны последним, формирующимся в мозжечке.

Для гемангиобластом сетчатки характерен экзофитный и эндофитный рост с вовлечением в процесс диска и самого зрительного нерва. Нередко выявляется их сочетание с макулопатиями.

Ангиоматоз сетчатки также может сопровождать кистоз почек, карциному почки, феохромоцитому и пр.

Из-за повышенной проницаемости сосудов, внутри может скапливаться ретинальный экссудат с большим количеством липидов, что приводит к развитию экссудативной отслойки сетчатки на последних стадиях заболевания.

При диагностике артериовенозной ФАГ, выявляется концентрация в ангиоме контрастного вещества. На поздних стадиях заболевания, флюоресцеин выходит за пределы сосудов в окружающие ткани, что обусловлено дефективностью опухолевых сосудов.

В качестве лечения, применяют лазерную коагуляцию, криолечение, хирургическое удаление опухоли.

Туберозный склероз, получивший название болезни Бурне-Вилля, – редкое аутосомно-доминантное заболевание, возникающее из-за сбоя двух генов в 9-й и 16-й хромосомах.

Классическая триада патологии – эпилепсия, ангиофибромы лица, умственная отсталость. Сетчатка поражена беловатыми опухолевыми образованиями, локализующимися возле диска зрительного нерва, отдаленно напоминающие плоды шелковицы. На диске зрительного нерва могут выявляться астроцитомы, которые получили название гигантских друз. Иногда их ошибочно ассоциируют с ретинобластмой.

В качестве лечения выбирают помещение пациентов в неврологическую клинику. Прогноз заболевания серьезный: при нарастании неврологических проявлений вскоре наступает летальный исход.

Источник: https://retina-center.ru/articles/102-anomalii-razvitiya-glaza