Увеиты.

Это довольно частая патология глаза, объясняющаяся тем, что сосудистая оболочка его состоит из большого количества сосудов, образующих густую сеть с очень медленным током крови. Из-за медленного тока крови в сосудистой оболочке оседает много токсических и инфекционных агентов (бактерий, вирусов), вызывающих острые и хронические воспаления (увеиты). Если воспаляется вся сосудистая оболочка, то развивается панувеит.

Нередко вследствие того, что передний отдел ее (радужка и ресничное тело) и задний (хориоидея) имеют раздельное кровоснабжение, развивается воспаление только переднего — иридоциклит (передний увеит) или только заднего — хориоидит (задний увеит) отдела сосудистой оболочки. Иногда воспаляется одна радужка (ирит) или ресничное тело (циклит).

Причины. Воспаления сосудистой оболочки могут встречаться при общих инфекционных заболеваниях (грипп, туберкулез, сифилис, токсоплазмоз и др.), при так называемых фокальных инфекциях (очаги воспалительных процессов в кариозных зубах, околоносовых пазухах, миндалинах и других органах), ревматизме, полиартрите, аллергических заболеваниях и др. Обследование и лечение больных с увеитами проводят в офтальмологическом стационаре.

Сосудистые заболевания сетчатки (макулярный отек, тромбоз, поражение сосудов и др.)

Основной причиной неизлечимой слепоты, как правило, являются сосудистые заболевания глаз. Непроходимость сосуда или недостаточный для нормального кровообращения ток крови приводят к инфарктам, микроинфарктам или просто хроническому дефициту кислорода в сосудах органа зрения.

Особенно опасно кислородное голодание для самой важной оболочки глаза – светочувствительного слоя сетчатки. Сложное строение сетчатки диктует особенно высокие требования к кровоснабжению в ее структурах. При полной непроходимости центральной артерии сетчатки зрение может исчезнуть в несколько секунд!

Характерная черта всех сосудистых заболеваний сетчатки глаза – локальное нарушение кровообращения, приводящее к непроходимости артерий и тромбозу вен.

Среди сосудистых заболеваний сетчатки можно отметить следующие наиболее распространенные:

1

Строение глаза и глазного яблока

2

Диагностика и лечение сосудистые заболеваний сетчатки

3

Лечение сосудистых заболеваний сетчатки

Отек сетчатки глаза

Отек сетчатки связан с повреждением сосудов и скоплением в ретине влаги и белковых структур. Это не самостоятельное заболевание, а симптом какой-то патологии. Например, макулярный отек сетчатки может наступить в результате сахарного диабета, сосудистых и воспалительных заболеваний.

Диабетическая ретинопатия

Диабетическая ретинопатия – достаточно коварное заболевание, развивающееся на фоне повышенного уровня сахара в крови и не имеющее симптомов на начальных этапах. Если травматическая ретинопатия возникает вследствие травмы глаза и проявляется отеком и кровоизлиянием, то диабетическая ретинопатия развивается тихо и незаметно.

Однако если лечение не будет начато на ранней стадии, может произойти отслоение сетчатки, которое ведет к слепоте. Для данного вида заболевания свойственна неоваскуляризация – патологический рост сосудов.

Более подробную информацию о данном сосудистом заболевании сетчатки глаз вы можете найти здесь.

Ангиопатия сетчатки

Ангиопатия – это поражение сосудов сетчатки разного диаметра. При ангиопатии сосуды становятся узкими и извитыми.

Среди причин развития данной патологии можно выделить следующие заболевания: сахарный диабет, травма глаза, васкулит, остеохондроз шейного отдела, повышенное артериальное давление.

О том, какими симптомами проявляется данное заболевание и какие методы наиболее эффективны для его лечения, вы можете прочитать здесь.

Тромбоз вен сетчатки

Симптомы тромбоза центральной ветви сетчатки глаза просты – появление слепых пятен в поле зрения или ощутимое, но безболезненное ухудшение зрения в одном глазу. Чаще всего этой патологией страдают люди пожилого возраста.

Провоцирующими факторами данного сосудистого заболевания сетчатки являются:

При появлении неблагоприятных условий стенки артерий утолщаются и становятся плотными, что приводит к сдавливанию соседней вены. В вене кровоток замедляется, образуя сгусток крови (тромб).

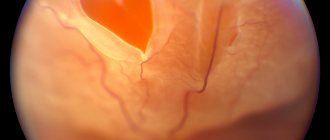

Застой крови усиливает проницаемость сосудов, жидкая часть крови заполняет сосудистое пространство, что приводит к отеку сетчатки и кровоизлияниям.

Тромбозы вен сетчатки могут появляться на центральной вене и в ее ветвях, развиваясь по ишемическому и неишемическому типу.

При неишемическом поражении появляются небольшие изменения в глазном дне, наблюдается некоторое падение остроты зрения.

Ишемический тип характеризуется возникновением в сетчатке множественных кровоизлияний и ватообразных (слепых) очагов. При этом происходит значительное ухудшение зрения.

В связи с риском появления различных осложнений при подобных нарушениях необходимо каждые 2 недели приходить на осмотр врача-офтальмолога.

1

Диагностика и лечение сосудистых заболеваний сетчатки

2

Диагностика и лечение сосудистых заболеваний сетчатки

3

Диагностика и лечение сосудистых заболеваний сетчатки

Окклюзия центральной вены сетчатки и ее ветвей

Окклюзии вен и центральной артерии сетчатки из-за скорости происходящих изменений иногда называют «катастрофой сосудов», в результате которой наступает стремительное падение зрения.

Окклюзия центральной вены сетчатки – ухудшение кровообращения центральной вены сетчатки и ее ветвей.

При данном сосудистом заболевании сетчатки полностью нарушается проходимость центральной вены, во всех квадратах сетчатки возникают точечные кровоизлияния.

Наблюдаются извитость и расширение вен, ватообразные очаги, отек диска зрительного нерва, появление неоваскуляризации сетчатки, радужки и диска. В течение десяти дней зрение (в одном глазу) будет продолжать падать, но к полной слепоте это не приведет.

Окклюзия центральной артерии сетчатки

При окклюзии центральной артерии сетчатки наблюдается такой симптом, как резкая потеря зрения.

Человек способен только различать свет и темноту и едва видеть пальцы рук перед глазами. Перед появлением заболевания у больного развиваются кратковременные эпизоды полной слепоты. У мужчин это заболевание встречается в 2 раза чаще, чем у женщин. Окклюзия центральной артерии сетчатки может появиться как у 25 летних, так и людей старше 85 лет.

При воспалении периферических ветвей артерий сетчатки у пациента возникает частичная потеря зрения.

Причины появления заболевания

Причиной развития данного сосудистого заболевания сетчатки могут быть:

- атеросклероз (каждое третье заболевание сосудистой оболочки происходит по этой причине);

- гипертония (каждое четвертое заболевание);

- ревматизм;

- височный артериит;

- нейроциркуляторная дистония, аритмия.

Если своевременно не начать лечения этого заболевания, возможна полная потеря зрения.

1

Диагностика и лечение сосудистых заболеваний сетчатки

2

Диагностика и лечение сосудистых заболеваний сетчатки

3

Диагностика и лечение сосудистых заболеваний сетчатки

Диагностика сосудистых заболеваний сетчатки

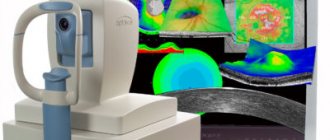

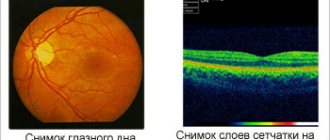

При диагностике сосудистых заболеваний сетчатки учитываются анамнез, жалобы больного, применяются лабораторные методики и физикальные методы обследования.

Врач-офтальмолог собирает данные о наличии семейных заболеваний, перенесённых «сосудистых катастрофах» (тромбоз вен конечностей, инсульт и инфаркт миокарда и т.д.), принимаемых пациентом лекарственных препаратах.

Физикальное обследование включает в себя следующие методики:

Лечение сосудистых заболеваний сетчатки глаз

Лечение отека сетчатки и других сосудистых заболеваний сетчатки глаз направлено на уменьшение отека, улучшение кровотока в пораженной вене, оптимизацию трофики сетчатки, рассасывание ретинальных кровоизлияний.

Терапия сосудистых заболеваний сетчатки включает в себя:

- тромболитические препараты;

- вазодилататоры;

- эндотелиопротекторы;

- антиагреганты.

Источник: //www.mediccity.ru/directions/633

Ирит (воспаление радужки).

Ирит (воспаление радужки) обычно начинается с ломящих болей в глазу, которые могут распространяться на висок, всю половину головы на стороне больного глаза. Больному трудно смотреть на свет (светобоязнь, слезотечение, блефароспазм), ухудшается зрение больного глаза. Глаз краснеет (появляется розово-фиолетовый венчик вокруг лимба — перикорнеальная инъекция). В отличие от конъюнктивита, конъюнктивальная полость чистая, отделяемого нет, в отличие от кератита роговица остается блестящей, прозрачной. Радужка меняет свой цвет.

Если сравнить радужку здорового и больного глаза, то видно что на больном глазу радужка мутная, нет характерного рисунка углублений — крипт радужки, в ней видны расширенные сосуды. Вследствие отека ткани радужки происходит сужение зрачка, которое тоже особенно заметно при сравнении больного и здорового глаза.

Зрачок больного глаза значительно меньше и не так живо реагирует на свет, как у здорового. Этим ирит отличается от острого приступа глаукомы. При остром приступе глаукомы зрачок на больном глазу шире, чем на здоровом, и не суживается при освещении глаза. Кроме того, от глаукомы ирит отличается тем, что при пальпации глаз кажется мягче, чем здоровый, а при остром приступе глаукомы — намного тверже.

Особенно своеобразным симптомом ирита являются так называемые спайки (синехии). Это спайки радужки с передней поверхностью хрусталика (задние спайки радужки) или роговицей (передние спайки радужки). Наиболее отчетливо они выявляются при закапывании в глаз лекарств, способных вызвать расширение зрачка (мидриатиков): 1 % раствора платифиллина, 1 % раствора гоматропина гидробромида, 0,25% раствора скополамина гидробромида или 1% раствора атропина сульфата.

Если закапывание этих растворов в конъюнктивальный мешок здорового глаза приводит к равномерному расширению зрачка, сохраняющего правильную круглую форму, то при наличии спаек радужки зрачок расширяется неравномерно и форма его становится неправильной. Мутнеет влага передней камеры, в «ей может появиться гной (гипопион).

Этиология и патогенез сосудистых заболеваний зрительного нерва

Основными причинами, вызывающими поражение сосудов зрительного нерва и всего головного мозга, являются атеросклероз, гипертоническая болезнь и артериальная гипотония, сосудистые дистонии, неспецифический аортоартериит, темпоральный артериит, узелковый периартрит, сахарный диабет. Среди факторов, способствующих развитию нарушения кровообращения, большое значение имеют дископатии шейного отдела позвоночника, и в первую очередь остеохондроз. При этом имеет значение как чисто механический фактор — сдавливание сосудов остеофитами, смещение их в позвоночном канале, — так и нейрорефлекторный механизм, связанный с раздражением шейных симпатических сплетений. Основным этиологическим фактором является атеросклероз. Атеросклеротические поражения стенок сосудов различны: от небольших изменений (типа липоидоза) до бляшек с атероматозным распадом. Атеросклеротические изменения развиваются сначала на отдельных участках артерий, локализуясь чаще всего в области устьев, разветвлений, изгибов сосудов, постепенно захватывая все новые участки. В результате тромбообразования происходит постепенное закрытие просвета сосуда, питающего зрительный нерв, появляются атрофические очаги, которые в дальнейшем замещаются рубцовой тканью, наступает атрофия нервной ткани. Так развивается стеноз сосудов, питающих зрительный нерв. По мнению многих специалистов, наибольшее значение имеют стенозирующие процессы в глазничных и задних цилиарных артериях.

Иридоциклит.

Иридоциклит — воспаление радужки и ресничного тела, характеризуется теми же клиническими симптомами, что и ирит, но еще более выраженными. Отмечаются боль в глазу и головные боли, снижение зрения, светобоязнь, слезотечение, меняются цвет и структура радужки, мутнеет влага передней камеры. Могут появиться отложения клеточных элементов на задней поверхности роговицы — преципитаты — разного цвета и размера.

Из-за того что экссудат попадает в стекловидное тело, оно мутнеет и при офтальмоскопии тускнеет рефлекс с глаз ного дна, в стекловидном теле выявляются плавающие полуфиксированные или фиксированные помутнения в виде нитей, тяжей, хлопьев. Другим симптомом, характерным для циклита, являются боли в области ресничного тела, которые выявляются при пальпации глазного яблока через закрытые веки (так же, как это делается для определения внутриглазного давления.

Вследствие нарушения в ресничном теле образования водянистой влаги внутриглазное давление понижается, глаз при пальпации мягкий, гипотоничный. Если радужка на всем протяжении зрачкового края спаяна с хрусталиком (сращение зрачка) или весь зрачок зятянут экссудатом (окклюзия зрачка), то из-за нарушения оттока водянистой влаги внутриглазное давление может повыситься и глаз при пальпации будет твердым.

Инсульт глаза (окклюзия) – симптомы, лечение, причины, последствия

В современной медицине нет диагноза «инсульт глаза» – это определение окклюзионных патологий сетчатки, закупорки или разрыва сосудов питающих глазное яблоко, преходящих нарушений кровообращения головного мозга (транзиторных ишемических атак) или острых нарушений кровоснабжения (инсультов головного мозга), которые приводят к различным патологическим состояниям с поражением органа зрения и проявляются специфическими симптомами.

При этом развиваются:

1) патология сосудов сетчатки:

– окклюзия артерии и отслоение сетчатки;

– отделение вен сетчатки;

– центральная окклюзия артерии;

2) инсульт глазного нерва, развивающийся при поражении зрительных долей, центра взора в прецентральной извилине, глазодвигательных центров или при очагах некроза или внутримозговых кровоизлияний в области зрительных перекрестов (хиазмы).

Причины и факторы риска

Актуальность рассмотрения данного вопроса в том, что по данным статистики около 30% больных с инсультом глаза не замечают или не придают значения проявлениям заболевания.

Сосудистая патология сетчатки или нарушения кровоснабжения в области зрительного центра, перекреста зрительных нервов (хиазмы) в связи с переходящими нарушениями питания нейронов или небольшими очагами инсульта – болезнь может протекать незаметно и не вызывать беспокойства у пациентов.

Люди в большинстве случаев даже не догадываются, что подвергаются серьезной опасности и считают все признаки нарушений зрения возрастными особенностями, ведь чаще всего заболевание возникает у людей старше 50-60 лет.

К тому же неврологи отмечают более тяжелое течение инсультов глаза у пациентов пожилого возраста.

Но существуют определенные факторы риска, способствующие возникновению и прогрессированию сосудистой патологии сетчатки и зрительного нерва

у людей молодого и зрелого возраста:

- постоянное и длительное перенапряжение органов зрения в результате работы с бумагами или за монитором компьютера;

- чрезмерная усталость, умственное или физическое переутомление;

- стрессы, нервные и психологические расстройства;

- нарушение диеты (чрезмерное потребление в пищу жареной, острой, жирной пищи, маринованных и соленых блюд);

- отягощенная наследственность (предрасположенность к патологиям зрения, острым нарушениям церебрального кровообращения, спазмам сосудов);

- длительный прием лекарственных средств, способствующих прогрессированию патологии зрения, сосудистых нарушений (кортикостероиды, оральные контрацептивы);

- вредные привычки (курение, чрезмерное употребление алкоголя, наркомания).

Причины инсульта глаза

Ишемические церебральные нарушения возникают при окклюзии сосудов – закупорке их тромбами, эмболами, частичками атероматозных бляшек или в результате длительного спазма сосудов глазного яблока и/или сосудов мозга и шеи, вызывающих расстройства кровоснабжения участков головного мозга в области зрительных долей, нервных волокон зрительного перекреста, глазодвигательных центров, центра взора в прецентральной извилине.

Также причиной сосудистых изменений органа зрения являются разрывы сосудов сетчатки или геморрагические инсульты (кровоизлияния в вещество мозга).

К основным причинам развития инсультов органа зрения относятся:

1) заболевания с поражениями сосудов, которые сопровождаются их повышенной ломкостью, кровоточивостью или тромбообразованием:

- тяжелые заболевания сердца и церебральных сосудов: атеросклероз сосудов головного мозга, артериальная гипертония, аритмии, эндокардиты, инфаркт и пороки сердца;

- заболевания сосудов: васкулиты, геморрагические диатезы, инфекционно-воспалительные или токсические заболевания, которые сопровождаются изменениями сосудистой стенки, врожденные болезни сосудов глаза или мозговых артерий и вен (стенозы, перегибы, артериовенозные мальформации, аневризмы, стенозов);

2) заболевания, способствующие дегенеративным изменениям сосудистой стенки:

- инфекционно-токсические болезни мозга (арахноидит, энцефалит, менингит);

- опухоли (атеромы, гемангиомы), метастазы в головной мозг;

- патологические отложения в сосудистой стенке (амилоидоз, кальциноз);

- тяжелые эндокринные патологии (гипотиреоз, сахарный диабет, патология надпочечников);

- болезни крови.

Наиболее частыми причинами развития инсульта глаза считаются:

– поражения сосудистой стенки при атеросклерозе, васкулитах, инфекционно-токсических изменениях в сочетании с артериальной гипертонией или частыми и длительными спастическими (вазомоторными) пароксизмами (при окклюзионных инсультах или транзиторных нарушениях мозгового кровообращения);

– сочетание гипертонической болезни или травмы глаза и/или головного мозга с врожденными аномалиями сосудов (наличие аневризм или мальформаций) при геморрагической природе инсульта (внутримозговых или внутриглазных кровоизлияниях).

Симптомы и признаки

Первыми тревожными сигналами возникновения инсульта глаза являются:

- временная и/или прогрессирующая потеря зрения;

- постепенная потеря периферийного зрения;

- появление белых пятен, «бликов», другие помехи, блокирующие зрение («эффект занавески»);

- внезапные выпадения участков поля зрения;

- нарушение цветовоспиятия.

Важно помнить, что при появлении любого из этих симптомов необходимо немедленно обратиться к окулисту – своевременная диагностика патологических нарушений кровообращения глаза и правильное лечение предотвращают необратимую потерю зрения и дают возможность полностью или частично восстановить зрение при инсульте глаза.

Симптомы инсульта глаза при окклюзии (закупорке) центральной артерии сетчатки

:

–

полная или частичная потеря периферийного зрения, которая постепенно перерастает в частичную или полную потерю центрального зрения (при отслойке сетчатки);

– появление слепых пятен, искаженные очертания или искаженное восприятие картинки.

Эта патология считается одной из самых опасных и развивается на фоне значительного спазма или сужения (атеросклеротического) сонных артерий, патологии позвоночных артерий, тяжелых заболеваний сердца, злокачественного течения гипертонической болезни.

В большинстве случаев заболевание не сопровождается болевым синдромом и пациенты не обращают внимания на проявления болезни, но длительная окклюзия центральной артерии вызывает необратимые изменения в сетчатке вплоть до полной слепоты.

Окклюзия и отделение центральной вены сетчатки

Данное заболевание возникает при нарушении венозного оттока из сосудов сетчатки глаза – закупорке центральной веной сетчатки. Чаще всего эта патология развивается при нарушении свертывании крови, у пациентов с сахарным диабетом, атеросклерозом или при других сосудистых изменениях.

При этом отмечаются:

– ухудшение зрения, сначала периферического с постепенной потерей центрального зрения;

– нечеткость изображения предметов;

– появление плавающих бликов, помутнений;

– выпадение полей зрения.

Чаще всего отмечается одностороннее поражение органа зрения.

Признаки заболевания проявляются пропорционально степени обструкции, они возникают неожиданно и постепенно прогрессируют – от нескольких часов до нескольких суток.

Централизованная окклюзия артерии возникает внезапно и характеризуется

односторонней утратой всех зрительных функций (полная потеря зрения).

При инсультах зрительного нерва

, которые развиваются при формировании очага инфаркта мозга или внутримозгового кровоизлияния в области центра взора в прецентральной извилине, расположения глазодвигательных центров, зрительных перекрестов (хиазмы), зрительных долей головного мозга зависит:

- от размера и анатомического расположения очага инсульта (полушария мозга, ствол, мозжечок, теменно-затылочная доля);

- степени поражения сосудистого бассейна;

- типа инсульта (геморрагический или инфаркт мозга);

- стороны поражения.

При этом могут возникать симптомы:

– внезапная слепота или резкое снижение зрения в одном глазу с нарушениями движений (гемипарез) и чувствительности руки и ноги на противоположной стороне (перекрестный синдром);

– выпадения полей зрения (гемианопсии) часто с сохранением цветоощущения и остроты зрения;

– острая боль, сужение зрачка, ограничение подвижности глаза (офтальмоплегия), нистагм (качательные движения глаз), двоение предметов, слепота на половину глаза на стороне противоположной очагу;

– различные глазодвигательные нарушения, косоглазие.

В зрительных долях мозга происходит формирование зрительных образов, поэтому при их поражении развивается выпадение соответствующих участков полей зрения.

Основным предвестником инсульта является симптом мерцательной скотомы (темноты) в виде зрительных нарушений: периодических световых мельканий – туман, блики, мерцания, закрывающих окружающие предметы и быстро увеличивающихся.

Они часто сопровождаются нарушением чувствительности кожи и парестезиями в различных частях тела. Продолжительность приступа может длиться от нескольких минут до нескольких часов, затем зрение полностью восстанавливается.

Этот признак часто проявляется на фоне гипертонической болезни, атеросклероза, выраженной головной боли и тошноты.

Лечение инсульта глаза

Терапия нарушений кровообращения глазного яблока, зрительного нерва, поражений сетчатки основано на диагностике патологии, выявления блокированного сосуда (тромбоза или спазма) и/или определения типа микроинсульта.

При появлении первых признаков инсульта глаза необходимо обратиться к врачу – окулисту для проведения визуального осмотра глаза и глазного дна, при необходимости проведение электронного сканирования сосудов (флуоресцентную агиографию), консультацию невролога. В зависимости от результатов диагностики определяются с методиками адекватной терапии – как лечить инсульт глаза.

Тактика лечения и последствия инсульта глаза зависят от степени обструкции, длительности заболевания и своевременности назначения терапии.

В большинстве случаев при ранней диагностике и адекватном лечении отмечается полное или частичное восстановление всех утраченных функций, возможно наличие остаточных явлений в виде проблем с искаженным восприятием предметов, слепых пятен, частичного выпадения полей зрения или искаженных очертаний.

Самое опасное – игнорирование появления тревожных симптомов – это может привести к серьезным последствиям, если не восстановить нормальный ток крови в течение первых часов после окклюзии.

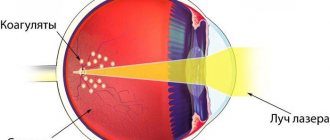

Наиболее эффективным методом лечения последствий инсульта глаза считается современная лазерная хирургия при своевременном обращении к специалистам, успешного купирования «транзиторной ишемической атаки» и отсутствия развития инфаркта мозга или мозгового удара – пациенты имеют все шансы полного восстановления зрения.

Источник: //zen.yandex.ru/media/id/5d903bd123bf4800ae3a9d31/5df327362beb4900b06ff6d5