Структура социализации

Социализация представляет собой двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активной деятельности, активного включения в социальную среду. Таким образом, в структуре социализации можно выделить два взаимосвязанных процесса:

- Процесс интериоризации социального опыта (социальной типизации) – усвоения субъектом социальных норм, ценностей и стандартов поведения.

- Процесс экстериоризации (индивидуализации, автономизации) социального опыта – активное воссоздание личностью усваиваемого опыта в процессе самостоятельной деятельности, поведения и общения, воспроизводство субъектом общественных отношений через собственную активность.

Понятие «Социализация личности»

В отечественной психологии есть еще два понятия, синонимы социализации – развитие личности и воспитание.

Процесс развития немыслим без социального развития, без усвоения системы социальных связей и включения в нее. В этом плане эти два понятия тождественны, однако, в социализации активность личности притушена, здесь акцент на социальную среду и направленность ее воздействия на личность.

Понятие воспитания имеет два смысла в нашей психологии:

- в узком – процесс целенаправленного воздействия на человека со стороны воспитательного процесса с целью передачи, привития ему определенной системы представлений, понятий, норм.

- в широком – воздействие на человека всей системы общественных связей с целью усвоения им социального опыта.

Если рассматривать понятие воспитания в узком смысле слова, то социализация отличается по своему значению, а если в широком, то они тождественны.

Социализация – двусторонний процесс. Он включает в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с другой стороны, процесс активного воспроизведения индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного его включения в социальную среду.

Социализация – непрерывный процесс. Существует три сферы социализации:

- Деятельность. Три процесса:

- ориентировка в системе связей, присутствующих в каждом виде деятельности и между различными ее видами;

- централизация вокруг главного, выбранного, сосредоточение внимания на нем и соподчинение ему всех остальных деятельностей;

- освоение личностью в ходе реализации деятельности новых ролей и осмысление их значимости. это расширение каталога действий. Важен процесс целеполагания. Индивид становится субъектом деятельности.

В общем понимании социализация есть процесс присвоения, приобретения социального, т.е. процесс, результатом которого является включение социального в структуру личности.

Понятие «социальное» имеет в истории психологии как минимум три трактовки: социальное как общечеловеческое, социальное как общественное, социальное как коллективное.

Понимание социального как общечеловеческого предполагает наличие некой общей сущности, которая объединяет людей. Остается, правда, нерешенным вопрос: социальное как всеобщее дано человеку изначально или оно приобретается в процессе взаимодействия с обществом. Иными словами, новорожденный ребенок обладает уже данной всеобщей характеристикой, или он должен ее приобрести. В истории психологии известны разные точки зрения на этот вопрос. Л.С. Выготский утверждал, что ребенок, родившись, уже задан как элемент определенной культуры, определенных социальных связей. По его мнению, «… очень наивно понимать социальное только как коллективное, как наличие множества людей. Социальное и там, где есть только один человек и его личные переживания». В настоящее время этой же точки зрения придерживается А.В. Брушлицкий, утверждающий, что «… любой человеческий индивид и его психика изначально и всегда социальны…социальное — это всеобщая, исходная и наиболее абстрактная характеристика субъекта и его психики в их общечеловеческих качествах». В противовес данной трактовке служит утверждение о необходимости присвоения социального, обретения личностью своей сущности в процессе взаимодействия с обществом. Это утверждение более распространено как в отечественной, так и в зарубежной психологии.

Чаще всего социализация опирается на понимание социального как общественного. Социализация, таким образом, предполагает установление личностью субъективных отношений с социумом, имеющих конкретные формы и конкретные модификации. При этом специфика данного общества влияет на личность, отражается в ней, преломляясь через ее особенности.

В истории психологии существует несколько трактовок процесса социализации:

- социализация как экстериоризация (раскрытие изначальной сущности человека в социуме);

- социализация как гоминизация (приобретение сущности в социуме);

- социализация как адаптация (сопряжение сущностного и общественного);

- социализация как интернализация (овладение социальным, перенесение его в глубинные пласты личности).

Термин «социализация», не смотря на его широкую распространенность, не имеет однозначного толкования среди различных представителей психологической науки. В системе отечественной психологии употребляются еще два термина, которые порой предлагают рассматривать как синонимы слова «социализация»: «развитие личности» и «воспитание». Более того, иногда к понятию социализации вообще высказывается довольно критическое отношение, связанное уже не только со словоупотреблением, но и с существом дела. Не давая пока точной дефиниции понятия социализации, скажем, что интуитивно угадываемое содержание этого понятия состоит в том, что это процесс «вхождения индивида в социальную среду», «усвоения им социальных влияний», «приобщения его к системе социальных связей» и т.д. Процесс социализации представляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена общества.

Несколько сложнее вопрос о соотношении понятий «социализация» и «воспитание». Как известно, термин «воспитание» употребляется в нашей литературе в двух значениях — в узком и широком смысле слова. В узком смысле слова термин «воспитание» означает процесс целенаправленного воздействия на человека со стороны субъекта воспитательного процесса с целью передачи, привития ему определенной системы представлений, понятий, норм и т.д. Ударение здесь ставится на целенаправленность, планомерность процесса воздействия. В качестве субъекта воздействия понимается специальный институт, человек, поставленный для осуществления названной цели. В широком смысле слова под «воспитанием» понимается воздействие на человека всей системы общественных связей с целью усвоения им социального опыта и т.д. Субъектом воспитательного процесса в этом случае может выступать и все общество, и, как часто говорится в обыденной речи, «вся жизнь». Если употреблять термин «воспитание» в узком смысле слова, то социализация отличается по своему значению от процесса, описываемого термином «воспитание». Если же это понятие употреблять в широком смысле слова, то различие ликвидируется.

Сделав это уточнение, можно так определить сущность социализации:

социализация — это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны (часто недостаточно подчеркиваемой в исследованиях), процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду. Именно на эти две стороны процесса социализации обращают внимание многие авторы, принимающие идею социализации в русло социальной психологии, разрабатывающие эту проблему как полноправную проблему социально-психологического знания. Вопрос ставится именно так, что человек не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценности, установки, ориентации. Этот момент преобразования социального опыта фиксирует не просто пассивное его принятие, но предполагает активность индивида в применении такого преобразованного опыта, т.е. в известной отдаче, когда результатом ее является не просто прибавка к уже существующему социальному опыту, но его воспроизводство, т.е. продвижение его на новую ступень. Понимание взаимодействия человека с обществом при этом включает в себя понимание в качестве субъекта развития не только человека, но и общества, объясняет существующую преемственность в таком развитии. При такой интерпретации понятия социализации достигается понимание человека одновременно как объекта, так и субъекта общественных отношений.

Процесс социализации непрерывен и продолжается в течение всей жизни человека. Окружающий нас мир меняется, требуя соответствующих изменений и от нас. Человеческая сущность не высекается навечно из гранита, она не может в детстве окончательно сформироваться так, чтобы больше уже не меняться. Жизнь — это адаптация, процесс непрерывного обновления и изменения. Трехлетние дети социализированы в рамках детского садика. Студенты — в рамках избранной ими профессии. Новые работники — в рамках своего учреждения или предприятия. Муж и жена — в рамках созданной ими молодой семьи, новообращенные — в рамках своей религиозной секты. Пожилые люди — в рамках дома «престарелых». Так или иначе, все общества имеют дело с жизненным циклом, начинающимся с зачатия, продолжающимся вплоть до стадии старения и завершающимся смертью. По богатейшей канве органического возраста общества ткут причудливые социальные узоры: в одной культуре девочка 14 лет может быть ученицей средней школы, а в другой — матерью двоих детей; 45-летний мужчина может находиться в расцвете деловой карьеры, еще только продвигаться вверх по политической лестнице или уже завершить карьеру, если он профессиональный футболист, а в каком-то ином обществе человек этого возраста обычно уже отходит в мир иной и почитается младшими родственниками как предок. Во всех культурах принято делить биологическое время на соответствующие социальные единицы. Если рождение, половое созревание, зрелость, старение и смерть являются общепризнанными биологическими фактами, то именно общество придает каждому из них вполне определенное социальное значение.

Человек — существо социальное. Однако ни один человек не рождается готовым членом общества. Интеграция индивида в общество — длительный и сложный процесс. Он включает в себя усвоение социальных норм и ценностей, а также процесс освоения ролей.

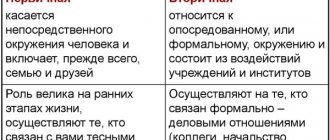

Социализация идет по двум взаимно переплетающихся направлениям. С одной стороны, включается в систему социальных отношении, индивид усваивает культурный опыт своего общества, его ценности и нормы. В данном случае он является объектом общественного воздействия. С другой стороны, социализируясь, человек все шире и активнее участвует в делах общества и дальнейшем развитии его культуры. Здесь он выступает уже как субъект социальных отношений. В структуру социализации включаются социализант и социализатор, социализирующее воздействие, первичная и вторичная социализация. Социализантом является индивид, подвергающийся социализации. Социализатор — окружение, оказывающее социализирующее влияние на человека. Обычно это агентуры и агенты социализации. Агентурами социализации являются институты, оказывающие социализирующее влияние на индивида: семья, учреждения образования, культуры средства массовой информации, общественные организации. Агентами социализации выступают лица, непосредственно окружающие индивида: родственники, друзья, педагоги и т.п. Так, для студента учебное заведение является агентурой социализации, а декан факультета — агентом. Действия социализиторов, направленные на социализантов, называются социализирующим воздействием.

Социализация — это процесс, который продолжается всю жизнь. Однако на различных этапах ее содержание и направленность могут меняться. В связи с этим выделяют первичную и вторичную социализацию. Под первичной социализацией понимается процесс формирования зрелой личности. Под вторичной освоение специфических ролей связанных с разделением труда. Первая начинается в младенчестве и осуществляется вплоть до формирования социально зрелой личности, вторая — в период социальной зрелости и продолжается всю жизнь. Как правило, со вторичной социализацией связаны процессы десоциализации и ресоциализации. Десоциализация означает отказ личности от ранее усвоенных норм, ценностей, принятых ролей. Ресоциализация сводится к усвоению новых правил и норм взамен утраченных старых.

В настоящее время в отечественной науке укоренилось представление о том, что процесс социализации должен рассматриваться как двусторонний процесс, включающий в себя усвоение и активное воспроизводство индивидом общественных отношений (Г.М. Андреева, А.В. Мудрик, С.Н. Беличева). В процессе социализации человек выступает одновременно и как объект, и как субъект общественных отношений, то есть, социализация личности рассматривается в двух аспектах: объектном и субъектном.

Опираясь на работы этих ученых, можно сделать вывод о том, что суть процесса социализации заключается в преобразовании личностью внешнего социального во внутренние структуры и выражается в следующих процессах:

- Индивидуализация (от интерпсихологической, социальной коллективной деятельности к индивидуальному интрапсихическому);

- «Интимизация» (переход от «Мы» к «Я» — проблема самосознания личности);

- Интериоризация (производство внутреннего плана сознания).

В основе процесса социализации лежит механизм идентификации, который является необходимым условием социального развития человека, обеспечивает присвоение личностью социальных норм. В основе механизма идентификации является выбор социального типа, на который личность будет ориентироваться при овладении новыми видами деятельности, поэтому вторая группа механизмов должна представлять механизм научения.

Сущность процесса социализации заключается в переводе социальных норм во внутреннее поле личности. На основе и с помощью осознанных социальных норм человек фактически реализуется как личность.

В процессе социализации осуществляется переход от конкретно-личного и эмоционального отношения, от связи с отдельными лицами и привязанности к ним к принципиальным отношениям и связям, по мере развития обобщаются отношения и объекты этих отношений. По степени обобщенности выделяются несколько уровней отношений, в которых прослеживается динамика развития личности в процессе социализации. Эта динамика выражает суть процесса социализации, когда предполагается трансформация внешних социальных значений в интимные структуры личности и которая ориентирована на изначальную активность личности в процессе социализации.

Возникает необходимость раскрыть особенности и специфику процесса социализации ребенка дошкольного возраста. Важно выявить, какие факторы и механизмы оказывают влияние на процесс социализации ребенка. Из чего складывается социальная компетентность ребенка-дошкольника. Об этом речь пойдет в следующей части дипломной работы.

Итак, под социализацией понимают весь многогранный процесс очеловечивания человека, включающий в себя как биологические предпосылки, так и непосредственно само вхождение индивида в социальную среду и предполагающее: социальное познание, социальное общение, овладение навыками практической деятельности, включая как предметный мир вещей, так и всю совокупность социальных функций, ролей, норм, прав и обязанностей и т.д.; активное переустройство окружающего (природного и социального) мира; изменение и качественное преобразование самого человека, его всестороннее и гармоничное развитие.

Результаты социализации

В процессе социализации социальные нормы, ценности и требования переходят во внутренний план и становятся основой поведения человека. В процессе социализации происходит взаимодействие личности и общества, согласование обоюдных требований и ожиданий. При этом личность не просто усваивает и воспроизводит социальные шаблоны, напротив, в ходе социализации осуществляется актуализация ее возможностей, потенциалов, расширение и углубление самосознания, т.е. происходит развитие личности.

Показателями успешной социализации личности являются:

- Включение личности в систему общественных отношений.

- Расширение и углубление связи личности с людьми и различными сферами жизни общества.

- Овладение общественным опытом, его присвоение и преобразование в собственные ценности, установки и ориентации.

- Активная деятельность личности при ее активной включенности в социальную сферу.

- Активное воспроизводство системы социальных связей.

Следует подчеркнуть, что главный вектор социализации – положительная направленность на нормы морали и права. Противоположную направленность имеет девиация – отклонение поведения субъекта от социальных норм.

Стадии социализации и их основные цели

Социализация проходит в несколько последовательных этапов:

- Детство. Период детства характеризуется самоопределением и формированием собственного Я. Основной целью этого этапа является становление самостоятельной личности человека.

- Юность. Данный этап ставит перед молодым человеком множество ситуаций, требующих выбора. В этот период человек определяется в профессиональном плане и выбирает спутника жизни.

- Зрелость. Данный этап – этап самореализации. Основная цель данного этапа заключается в становлении человека в профессиональном плане и в роли супруга и родителя

- Старость. Этап самосознания. На данном этапе основной целью является осознание результатов прожитой жизни, принятие себя.

Помощь со студенческой работой на тему Функции и цели социализации личности

Курсовая работа 410 ₽ Реферат 280 ₽ Контрольная работа 210 ₽

Получи выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

Социализация является сложным процессом, независимо от этого можно выделить основную цель социализации – усвоить социальные нормы и ценности, необходимые для успешного взаимодействия с обществом. В рамках основной цели социализации, можно сказать о том, что человек должен усвоить дисциплину, цели, собственное Я и роли.

В рамках социализации человек усваивает те или иные нормы поведения, принятые в обществе, тем самым формируется дисциплина.

Также можно говорить о том, что общество закладывает в нас те или иные цели, достижение которых возможно в результате успешной социализации. Обретя цели в обществе, человек осознает себя через одобрение или осуждение общества.

В процессе социализации человек также учится исполнять определенные социальные роли в определенных социальных статусах.

Функции социализации

Социализация играет важную роль как для личности, так и для общества. Основными функциями социализации являются следующие:

- Для личности: всестороннее, протяженное во времени вхождение в объективный мир – отдельную часть социума, семью или другую общность. Социализация дает возможность понимать себя и интерпретировать поведение других людей, взаимодействовать с окружающими.

- Для общества: социализация – один из факторов нормального воспроизводства общества. Несмотря на то, что люди постоянно рождаются и умирают, социализация дает возможность обществу воспроизводить само себя, является условием сохранения и развития социальной культуры.

Факторы социализации

Социализация осуществляется в результате воздействия на личность определенных факторов: с одной стороны, целенаправленных воздействий общества на своих членов (воспитание и обучение детей и т.п.), с другой стороны, случайных, спонтанных воздействий общества на личность. Кроме того, на результат социализации оказывает влияние и собственная активность личности (процесс самодетерминации), причем по мере взросления значимость самодетерминации возрастает и, рано или поздно, приобретает решающее значение.

Механизмы социализации

Усвоение социальных норм и правил осуществляется посредством социально-психологических механизмов социализации, к которым относятся внушение, психическое заражение, подражание, идентификация, конформность, стереотипизация, социальная оценка, референтная группа, авторитет, популярность, престиж, ролевые предписания, социальные и групповые экспектации – ожидания, направленные на субъекта со стороны общества и группы, к которой он принадлежит. На разных возрастных этапах доминирующими являются различные механизмы социализации.

Стадии (этапы) социализации

Социализация осуществляется в течение всей жизни человека, но наиболее интенсивно – в детстве, подростковом и юношеском возрасте. По отношению к трудовой деятельности можно выделить три основные стадии процесса социализации:

- Дотрудовая стадия социализации охватывает весь период жизни человека до начала трудовой деятельности. Эта стадия разделяется на два более или менее самостоятельных периода:

- ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до поступления его в школу, т.е. период раннего детства. На этой стадии происходит некритическое усвоение социального опыта, главным механизмом социализации является подражание.

- стадия обучения, включающая весь период юности в широком понимании этого термина. К этому этапу относится, безусловно, все время обучения в школе. На этой стадии осуществляется более осознанное интенсивное усвоение социального опыта.

- Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека, хотя демографические границы «зрелого» возраста условны; фиксация такой стадии не представляет затруднений – это весь период трудовой деятельности человека. На этой стадии происходит воспроизведение социального опыта, воздействие человека на среду.

- Послетрудовая стадия социализации охватывает пожилой возраст. Данная стадия характеризуется передачей социального опыта новым поколениям.

Понятие и факторы саморазвития личности

Саморазвитие — это постоянная усердная работа над собой, самосовершенствование и выработка личных качеств. Как и социализация, этот процесс длится на протяжении всей жизни.

Этапы саморазвития

- Самопознание, а также анализ собственной личности и деятельности в самых разнообразных ее проявлениях.

Самое главное и основное для личности — это понимание, кто она такая, какие у нее сильные стороны, какие недостатки. К чему ей стремиться, а чего не хватает. Без самоанализа не получится и никакого развития, человек просто не будет понимать, что ему делать и зачем.

- Формирование идеального образа.

Грубо говоря — постановка конкретных целей. Человек решает каким он хочет быть, а потом переходит к следующему этапу.

- Создание плана саморазвития.

На этом этапе создается четкий план: человек уже не только понимает, чего он хочет, но и знает, как этого добиться.

- Реализация плана саморазвития.

Тут все понятно из названия: человек создает четкий план и строго ему следует ради достижения своей цели.

- Подведение итогов

После того, как цель достигнута, человек анализирует весь процесс еще раз с самого начала.

Основные формы саморазвития

- Самоутверждение. Оно дает возможность заявить о себе в полной мере как о личности, с помощью подтверждения в той или иной форме.

- Самосовершенствование. Стремление стать еще лучше в соответствии с заранее созданным идеальным образом.

- Самоактуализация. Стремление выявить в себе определенный потенциал и использовать его в жизни, а также использовать свои возможности по максимуму для достижения этой цели.

Факторы саморазвития

- Внутренние.

К ним относятся личные качества человека, мировосприятие, предпочтения, а также личные интересы и цели.

- Внешние.

К внешним факторам относится все, что окружает человека: семья, система обучения, государственные органы и т.д., а также их влияние на него и его развитие.

- Социальные.

К социальным факторам относится среда обитания человека, ее особенности и то, как она воздействует на него. Важную роль здесь также играет самоидентификация, а точнее, ощущает ли человек принадлежность к той или иной социальной группе или нет.

- Наследственные.

К ним относятся любые факторы, которые передаются по наследству и могут как-то влиять на его жизнь. Например, к этому относится предрасположенность к психиатрическим болезням.