Здравствуйте, читатели моего блога!

Способность творческой деятельности – это то, что ценилось людьми на протяжении многих столетий. Креативные люди способствовали разработке новых изобретений, лекарств, открытий в науке. Такие люди – это своего рода генератор идей, который двигает человечество вперед.

Развитие творческой деятельности не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы рассмотрим этот вопрос со всех сторон. Итак, давайте разберемся зачем нужно развивать творческие способности.

Проявление

Психология дает определение способности как суммарности психологических и физических качеств, которые влияют на выбор деятельности человека.

Есть общие способности, которые необходимы в большинстве профессий. К таким можно отнести внимательность, интеллект, речь.

Но есть и другие способности, которые выделяют человека из толпы. Это острый слух у музыканта, творческое видение и чувство цвета у художника.

Виды способностей

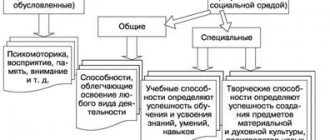

Существуют разные классификации способностей.

По происхождению

выделяют природные и специфически человеческие способности:

1) природные (естественные) способности

– это способности биологически обусловленные, связанные с врожденными задатками, формирующиеся на их основе через механизмы научения типа условно-рефлекторных связей;

2) специфически человеческие способности

– это способности, имеющие общественно-историческое происхождение и обеспечивающие жизнь и развитие человека в социальной среде.

Специфические человеческие способности

, в свою очередь, подразделяются на

общие

и

специальные высшие интеллектуальные способности,

теоретические

и

практические

,

учебные

и

творческие

,

предметные

и

межличностные

.

Общие способности

– способности, которые определяют успехи человека в самых различных видах деятельности и общения (умственные способности, развитые память и речь, точность движений рук и т.д.).

Специальные способности

– способности, определяющие успехи человека в отдельных видах деятельности и общения. Для их возникновения необходимы особые задатки и специальное развитие (способности математические, технические, литературно-лингвистические, художественно-творческие, спортивные и т. д.).

Общие и специальные способности могут дополнять и обогащать друг друга, но каждая из них имеет собственную структуру.

Теоретические способности

– способности человека к абстрактно-логическому мышлению, к теоретическому интеллектуальному труду.

Практические

способности

– способности человека к конкретно-практическим действиям, к практическим видам труда.

Если общие и специальные способности могут дополнять друг друга, то теоретические и практические способности сочетаются лишь у разносторонне одаренных людей, в большинстве же случаев какой-то один вид способностей (теоретические или практические) преобладает.

Учебные

способности

– способности, которые влияют на успешность педагогического воздействия, усвоение человеком знаний, умений, навыков, на формирование качеств личности.

Творческие способности

– способности, связанные с успешностью создания произведений материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений.

Межличностные

способности

– это способности к общению, к взаимодействию с людьми с помощью речи, способности восприятия и оценки людей, способности к социально-психологической адаптации.

Предметные способности

– способности, связанные с взаимодействием людей с природой, техникой, знаковой информацией, художественными образами.

Далее:

3. Происхождение и развитие

Вверх:

Тема 4. Способности

Назад:

1. Понятие и характеристика

ЯГПУ, Отдел образовательных информационных технологий26.07.2010

Развитие

Процесс развития творческих способностей начинается еще в детстве.

Основным источником таланта, безусловно, является врожденная способность у детей.

Однако без тренировок, талан может раствориться, будто бы его и не было.

У дошкольников формирование творческих навыков формируется намного легче и быстрее. Ребенок впитывает новые знания как губка.

Например, на занятиях с детьми дошкольного возраста проявляется творческий потенциал каждого ребенка.

Дети, как известно, не замкнуты в себе и не подвержены влиянию из вне, как взрослые. Такая открытость и тяготение к новым знанием помогает им усваивать информацию в несколько раз быстрее.

У хорошего педагога, который занимается с детьми, существует план развития креативного мышления и навыков, которыми овладевают дети по ходу обучения.

Невероятно важно раскрыть творческий потенциал в раннем возрасте. Именно тогда закладываются основы личности.

Творческие способности ребенка будут помогать ребенку и в школе, и в жизни.

Ученными доказано, что люди с креативным мышлением обладают большей коммуникабельностью и рабочей активностью, они способны решать нестандартные задачи и вносить креативные идеи в рабочий процесс.

Однако, если вы – взрослый человек, это не значит, что вы должны забыть о творчестве. Очень многие люди хотят реализовать себя в творчестве, потому что этого они хотели в детстве. Но в силу обстоятельств, они выбрали другой жизненный путь. И у них это получается. Здесь главное иметь желание и хорошего педагога.

Способности личности к коммуникации

Следует подчеркнуть, что немаловажным фактором в успехе человека является его умение налаживать контакт с окружающими. То есть речь идет о способности личности к коммуникации, степень развития которой в дальнейшем сыграет роль не только в профессиональной или социальной, но и в любой другой сфере жизни индивидуума.

Как и в любом другом случае, развитие коммуникативных способностей начинается с раннего детства. Чем раньше ребенок научился говорить и выражать свои мысли, тем проще ему будет в дальнейшем налаживать контакт со своими сверстниками и другими окружающими его людьми. А это означает.

Что такой ребенок получит как можно больше опыта в общении. Разумеется, все также зависит от того, каким окажется данный опыт. Говоря иначе, коммуникативные способности зависят от фактора отношений с окружающими, которые формируются в течение всей жизни. В раннем возрасте таким фактором становятся родители и отношения с ними, позже – ровесники, а еще позже – друзья или коллеги.

Если с раннего возраста ребенок не получает должной поддержки со стороны семьи и близких, он очень быстро становится замкнутым, неуверенным в себе, стремящимся любым путем обойти необходимость общаться с кем-либо. Следовательно, способность к общению и созданию каких-либо социальных связей для такого индивидуума будут представлять непосильную проблему. Решением данной проблемы может стать только повторный процесс развития коммуникативных навыков. В чем могут помочь либо специалисты – психологи, либо близкие люди.

Творчество для взрослых

Развить в себе творческую жилку можно различными способами. Разберем на примере рисования, что важно в самореализации.

Для взрослого человека важно три вещи, чтобы реализовать свой творческий потенциал:

- Осознанность. Вы уверены, что хотите повысить свой уровень рисования.

- Практика. Вам нравится рисовать, и вы регулярно выполняете творческие задания.

- Креативность. Вы пробуете различные техники, не останавливаетесь на одной идее, вы находитесь в непрерывном поиске.

Упражнения

Тема развитие творческих способностей набирает все большую актуальность в наши дни. Самообразование пользуется огромной популярностью. Люди хотят узнавать новое и пробовать себя в новых областях.

Творческие способности личности возможно тренировать. Как узнать, развиты творческие способности у человека или нет? Если вы заинтересованы в этом, то вот два упражнения:

Упражнение «Игра в ассоциации» нацелено на креативную работу и генерирование идей. Возьмите лист бумаги и запишите на нем первое слово, которое придет вам в голову. Это должно быть абстрактное слово, к которому вы не привязаны. Например «пианино».

Затем, как только вы выбрали слово, запомните первую ассоциацию, которая пришла вам на ум. Не нужно долго размышлять и специально придумывать ассоциацию. Это должно быть спонтанно и неосознанно.

Важно, чтобы каждую новую ассоциацию вы придумывали к новому слову.

Проследим две цепочки ассоциаций:

Пианинно – ноты – музыкант – артист – сцена – выступление.

Пианино – клавиши – инь и янь – Китай – фарфор – аукцион.

- В первом случае ассоциации находятся в одной тематике. Человеку не удалось выйти за пределы стереотипного мышления.

- Во втором случае ассоциации находятся в безусловной связи между собой, но сам ход мышление меняет свое направление из одной области в совершенно другую.

Из этих примеров видно, что вторая цепочка ассоциаций принадлежит человеку с более развитыми творческими способностями.

В эту игру полезно играть как взрослым, так и детям. Эффективный метод, который тренирует интеллектуальные и творческие особенности.

Второе упражнение «Универсальный предмет» тренирует и креативное мышление, и фантазию, и образное мышление.

Назовите любой предмет, который первым придет в голову. А затем придумайте, как его можно использовать, кроме его прямого назначения. Чем больше ряд слов в образовавшейся цепочке, тем креативнее вы мыслите.

Например, слово «сковорода». Ее можно использовать как веер, поднос, палитру, кепку, зонт, теннисную ракетку… и т.д.

В эту игру можно играть в компании. Тот, кто не придумывает новое назначение, выбывает из круга. Таким образом, выявляется самый креативный человек в компании.

Творческие способности личности

Многие ошибочно полагают, что к творческим способностям относят только рисование, сочинительную деятельность и музыку. Однако, это абсолютно неверно. Так как, развитие творческих способностей личности тесно взаимосвязано с восприятием индивидом мира в целом и ощущения себя в нем.

Высшей функцией психики, отражающей действительность, являются творческие способности. С помощью таких способностей вырабатывается образ несуществующего в этот момент предмета или вообще никогда не существовавшего. В раннем возрасте в ребенка закладываются основы творчества, которые могут проявляться в формировании способностей к замыслу и его осуществления, в умении соединять свои представления и знания, в искренности передачи чувств. Развитие творческих способностей детей происходит в процессе различной деятельности, например, игры, рисование, лепка и т.д.

Индивидуальные особенности субъекта, которые обуславливают успешность выполнения индивидом какой-либо творческой деятельности называют творческими способностями. Они представляют собой объединение множества качеств.

Многие известные научные деятели в психологии объединяют способности к творчеству с особенностями мышления. Гилфорд (психолог из Америки) полагает, что творческим индивидам свойственно дивергентное мышление.

Люди, имеющие дивергентное мышление, при поиске решения какой-либо задачи не сосредоточивают все усилия на установлении единственного верного ответа, а ищут различные решения в соответствии со всеми вероятными направлениями и рассматривают множество вариантов. В основе творческого мышления лежит дивергентное мышление. Творческое мышление характеризуется быстротой, гибкостью, оригинальностью и законченностью.

А. Лук выделяет несколько разновидностей творческих способностей: нахождение проблемы там, где другие ее не замечают; сворачивание мыслительной деятельности, при этом трансформируя несколько понятий в одно; использование навыков, которые были приобретены при поиске решения одной проблемы к другой; восприятие реальности целиком, а не дробление ее на части; легкость в нахождении ассоциации отдаленными понятиями, а также умение выдавать необходимую информацию в определенную минуту; выбирать один из альтернативных вариантов решения задачи до его проверки; проявлять гибкость мышления; вводить новые сведения в уже существующую систему знаний; видеть вещи, предметы, такими как они есть на самом деле; выделять подмеченное из того, что предлагает интерпретация; творческого воображения; легко генерировать идеи; доработки конкретных деталей для оптимизации и совершенствования первоначальной идеи.

Синельников и Кудрявцев выделили две универсальные творческие способности, которые сложились в процессе исторического развития социума: реализм воображения и умение видеть целостность картины раньше, чем ее составные части. Образное, предметное схватывание некоторой значимой, общей закономерности или тенденции формирования целостного объекта, до того, как индивид имеет о ней четкое представление и может ввести ее в систему четких категорий логики, называется реализмом воображения.

Творческие способности личности – это совокупность черт и свойств характера, характеризующих уровень их соответствия определенным требованиям какого-либо вида учебной и творческой деятельности, которые определяют степень результативности такой деятельности.

Способности должны обязательно находить опору в естественных качествах личности (умениях). Они присутствуют в процессе постоянного усовершенствования личности. Сами по себе творческие способности не могут гарантировать творческое достижение. Для достижения необходим своеобразный «двигатель», который способен запустить в работу мыслительные механизмы. Для творческой успешности необходимы воля, желание и мотивация. Поэтому выделяют восемь компонентов творческих способностей субъектов: направленность личности и творческая мотивационная активность; интеллектуальные и логические способности; интуитивные способности; мировоззренческие свойства психики, моральные качества, способствующие успешной творческой и учебной деятельности; эстетические качества; коммуникативные способности; способность личности к самоуправлению своей учебной и творческой деятельностью.

Особые навыки

Задачи развития творческого потенциала включают в себя соединение идеи и практического решения. В любой творческой сфере не достаточно просто обладать оригинальной идеей. Очень важно знать, как ее воплотить. Именно поэтому люди учатся многие годы и приобретают мастерство.

Юные музыканты изучают ноты и музыкальную грамоту, а затем перекладывают свою теоретические знания на практику. Соединение этих двух аспектов занимает долгое время.

Формирование и развитие практических навыков позволяет реализовать все идеи, что у вас в голове.

Вам знакома ситуация, когда у вас в голове сформировалось красивое изображение, которое вы попытались изобразить на листе бумаги, но кроме как разочарования ничего не получили?

Эта проблема возникает как раз из-за отсутствия должных навыков рисования. Многие по ошибке думают, что они бездарны и у них нет творческих способностей. Однако это не так.

В ходе обучения, человек приобретает необходимые навыки, которые превращают его из любителя в мастера. А его деятельность становится искусством.

Очень часто бывает так, что желание и потребность в рисовании не осуществляется, а творческий потенциал человека не реализуется. Вы можете обладать высоким творческим потенциалом, но, вовремя не реализовав его, вы распрощаетесь с творчеством и будете чувствовать опустошенность.

Что такое задатки у человека?

Для человека характерно обладание определёнными задатками: различают врождённые и приобретённые. Развитие способностей у человека проходит в несколько этапов, но только отдельные способности достигают высокого уровня. Чтобы достичь его, необходимо иметь определённый начальный уровень. Задаток становится основой, с которой следуют дальнейшие шаги. Он же обуславливает индивидуальные особенности при формировании, специальных способностей. Индивидуальные способности складываются при взаимодействии наследственных признаков и окружающей среды, и это проявляется уже при рождении. В человеке с детства закладываются такие свойства, которые с возрастом могут помогать или затруднять формирование конкретных способностей. Вместе с тем, на основании проведённых исследований доказано, что нервной системой человека не предопределяются формы поведения, и в ней не формируются задатки. Нервной системой человека определяется его темперамент, именно от него зависит выбор деятельности каждым человеком.

Проведённые исследования позволяют утверждать, что задатки обусловлены социальной средой. Обучение и воспитание коренным образом влияют на поведение и психологическое состояние. Были проведены исследования по выявлению различий в способностях между мужчинами и женщинами. В детском возрасте большой разницы в обладании способностями не отмечено. А вот, с возрастом, когда накапливается жизненный опыт, когда накладывает отпечаток профессиональная деятельность, различия проявляются больше. Мужчины, которые занимаются физическим трудом, имеют более развитую координацию движений, они не испытывают затруднений при ориентации в пространстве и др. У женщин лучше развита речь, быстрее скорость восприятия информации, счёт и др. Таким образом, социальная среда оказывает непосредственное влияние на формирование способностей, дополняя и развивая биологические.

Творчество и интеллект

Интересным фактом является то, что самые креативные люди принадлежат к людям со среднем интеллектом. Среди людей, у кого IQ ниже 100 не наблюдается проявлений в творчестве и креативе.

Тем, чей интеллект находится за 130, мешает логика и рационализм. Они не дают «вырасти» творчеству.

Таким образом, можно сделать вывод, что высокие интеллектуальные способности не гарантируют высоких творческих успехов.

Наряду с коэффициентом IQ был создан коэффициент креатива – Cr. Существуют специальные тесты для определения вашего уровня креативности.

Детские занятия

Отдельно хочется поговорить о детской творческой деятельности. Многие родители стремятся отдать своих детей в различные секции и кружки. И это правильно, так как именно в детстве закладываются и развиваются особые навыки.

Рисование отвечает за развитие творческих способностей как никакой другой предмет.

В наши дни существуют различные технологии и средства, чтобы обучение протекало с комфортом для ребенка, а знания постепенно укладывались голову.

Какие навыки приобретает ребенок?

- Концентрация. Ребенок сосредотачивается на своих действиях и анализирует полученный результат.

- Интеллектуальное развитие. Головной мозг получает много новой информации и соединяет тактильные и визуальные ощущения.

- Цвет и его природа. При смешивании цветов ребенок узнает, что он может не только создавать новый цвет, но и выбирать его.

- Мелкая моторика. Работа с карандашом и кистью заставляет лучше владеть ручками.

- Осознанность. Ребенок понимает, что может создавать новое изображение, которое он выбирает сам.

Урок рисование зачастую способен дать больше, чем вы ожидаете.

Средства развития творческих способностей детей – это занятия в творческих группах или индивидуально.

Для детей дошкольного возраста лучше подходят индивидуальные занятия. Контакт с педагогом один на один позволяет ребенку лучше усваивать информацию.

Школьникам младших классов важно давать интересные и современные задания, чтобы рисование открыло для них совершенно иную сторону.

Уроки по развитию творческих способностей у детей могут также включать лепку из пластилина или соленого теста. Дети обожают лепить и фантазировать. Из соленого теста получаются очень красивые изделия, которые потом можно обжечь.

Детские творческие способности

Ребенок обладает творческими способностями, когда есть соотношение трех особенностей:

- Присутствие специальных способностей: музыкальных, художественных, когнитивных, высокого интеллекта;

- Высокая мотивация: хочет что-то делать, интересуется миром, охотно исследует его и ищет ответы на вопросы, которые его беспокоят;

- Креативное мышление – способность искать новые идеи. Это включает в себя создание ситуаций, источники которых находятся в богатом воображении ребенка.

Детское творчество

Если родители хотят, чтобы ребенок укреплял и развивал свои таланты, им следует обратить внимание на дошкольный возраст

Важно! Дошкольный возраст – это период, в котором проявляются различные таланты. Их раннее признание и развитие могут принести впечатляющие результаты и определить дальнейшую жизнь малыша

Их раннее признание и развитие могут принести впечатляющие результаты и определить дальнейшую жизнь малыша

Важно! Дошкольный возраст – это период, в котором проявляются различные таланты. Их раннее признание и развитие могут принести впечатляющие результаты и определить дальнейшую жизнь малыша

Формирование изобретательности и природного творчества происходит в младшем возрасте, до 5 лет. У более старших детей наблюдается снижение творческих способностей, которые не стимулируемые тормозятся.

Умный одаренный дошкольник может испытывать постоянное снижение своих навыков, когда идет в школу. Педагогические ошибки состоят в том, что талантливых детей считают гиперактивными или, наоборот, отстраненными. Это потому, что то, что интересует ровесников, им может показаться скучным.

В подростковом возрасте они также сталкиваются со скукой, которая может привести к разочарованию от обучения и худшим оценкам.

Важно! Цель педагогики – создание условий для максимального самовыражения таким детям, постановка задач в классе и для занятий во внеурочное время с учетом их уровня

Современное решение

В современном ритме жизни, бывает сложно водить детей на занятия. Сколько времени ежедневно мы тратим на дорогу? Родители заняты на работе и дома.

Но это не значит, что при нехватке времени нельзя заниматься творчеством. Развитие творческих способностей детей через интернет – это удобно и просто.

Существуют онлайн курсы и школы, а также репетиторы по изобразительному искусству, которые научат вас любой технике. Такие занятия подойдут и детям, и взрослым. Изучать то, что вы всегда хотели у себя дома в комфортных условиях – что может быть лучше?

Лично я занимаюсь обучением изобразительному искусству с 2014 года.

Имею опыт преподавания как взрослым, так и детям. По переезду в другую страну продолжила преподавать по Skype. Ученики довольны и продолжают заниматься с удовольствием.

Чтобы заниматься со мной, напишите мне по почте или в одну из соц. сетей.

Понятие специальных творческих способностей, специфика их проявления в изобразительном творчестве.

Методическая разработка.Понятие специальных творческих способностей, специфика их

проявления в изобразительном творчестве.

Применительно к изобразительной деятельности важно выделить содержание способностей, проявляющихся и формирующихся в ней, их структуру, условия развития. Только в этом случае возможна целенаправленная разработка методики развивающего обучения изобразительной деятельности.

Попытка определить содержание способностей к изобразительной деятельности предпринималась неоднократно разными исследователями. В отличие от содержания способностей к другим видам деятельности, содержание, структура этих способностей в определенной степени раскрыты и представлены в психолого-педагогической литературе. Однако, они не являются бесспорными уже потому, что различны или по своей сущности, или по объему, или по структуре.

Имеющиеся данные по этой проблеме можно проанализировать, опираясь на общепринятый в теории способностей подход к определению их содержания – исходя из специфики деятельности.

Изобразительная деятельность – это отражение окружающего в форме конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов. Созданный образ (в частности, рисунок) может выполнять разные функции (познавательную, эстетическую), так как создается с разной целью. Цель выполнения рисунка обязательно влияет на характер его выполнения.

Сочетание двух функций в художественном образе – изображение и выражение – придает деятельности художественно-творческий характер, определяет специфику ориентировочных и исполнительных действий деятельности. Следовательно, определяет и специфики способностей к данному виду деятельности.

Процесс создания образа складывается из двух частей: формирование зрительного представления и его воспроизведения (Г.В. Лабунская, Н.П. Саккулина).

Первую часть деятельности называют ориентировочной, а вторую – исполнительной (Л.А. Венгер, Н.П. Саккулина). Разные по характеру, они требуют от человека проявления различных качеств (свойств) личности, т.е. способностей.

Рассмотрим, как исследователи учитывают особенности изобразительной деятельности при выделении содержания и структуры этого вида способностей.

В.И. Киреенко рассматривает способности к изобразительной деятельности как определенные свойства зрительного восприятия, а именно:

— способность воспринимать объект в сочетании всех его свойств как устойчивое системное целое, даже если некоторые части этого целого в данный момент не могут наблюдаться;

— способность оценивать в рисунке отклонения от вертикальных и горизонтальных направлений;

— способность оценивать пропорции;

— способность оценивать степень приближения данного цвета к белому;

— способность оценивать перспективные сокращения.

Целая серия экспериментов, проведенных В.И. Киреенко, направлена на выявление качественных различий этих сторон зрительного восприятия у школьников и учащихся средних художественных школ, преподавателей, имеющих специальное художественное образование, а также взрослых и нерисующих детей. Эти эксперименты дают любопытные ответы на вопросы о количественных и качественных особенностях зрительного восприятия у рисующих и нерисующих, у взрослых и детей, то есть ответы на вопросы о мере выраженности способности к изобразительной деятельности в зависимости от ряда факторов.

Однако выделенные способности позволяют сформировать только более или менее точное представление об изображаемом предмете и не дают возможности изобразить его. И тем более способности такого рода не позволяют создать выразительный творческий образ.

Таким образом, автором выделена хотя и важная, но далеко не исчерпывающая специфики деятельности группа способностей.

Своеобразный подход к выделению содержания способностей в изобразительной деятельности предполагает А.Г. Ковалев. Он говорит не о способностях, а о способности к изодеятельности, которая имеет свою структуру. В ней есть первый компонент – ведущее свойство и два опорных. Структуру способности он выделяет исходя из преимущественного проявления в деятельности тех или иных свойств психики: ведущее свойство – художественное воображение, без которого невозможны развитие и воплощение замысла; опорное свойство – острая зрительная чувственность (чувство линии, чувство пропорции, чувство симметрии).

Второй компонент – специальная умелость руки, высокое развитие моторной функции с обобщенными умениями, закрепившимися в системах движений.

Кроме этого выделяется фон способности – эмоциональная настроенность, легко возникающая благодаря наличию у художника высокой эмоциональной чувствительности.

Исходя их отмеченных выше особенностей изобразительной деятельности, можно сказать, что выделенные А.Г. Ковалевым способности в большей степени отражают существо деятельности, ее сенсорный и одновременно творческий характер. Эти способности проявляются и в ориентировочной и в исполнительской деятельности.

Очень важно выделение специальной умелости руки как одного из компонентов способности. Это согласуется и с существующим в общей теории способностей положением о соотношении способностей с умениями и навыками. Весьма ценна для понимания проблемы выделенная А.Г. Ковалевым структура способностей. Он отмечает, что ведущие и опорные свойства способности могут меняться местами в зависимости от уровня развития способностей.

Особого внимания заслуживают исследования этой проблемы Н.П. Саккулиной в силу их полноты, конкретности, обоснованности, последовательности в раскрытии узловых вопросов и соотнесенности с дошкольным возрастом.

В 1959 году вышла одна из интереснейших работ Н.П. Саккулиной по проблеме способностей к изобразительной деятельности «Развитие художественно-творческих способностей у детей дошкольного возраста в занятиях рисованием».

Анализируя разные общественные функции рисунка и определяя среди всех две главные – изобразительную и выразительную, Н.П. Саккулина соответственно выделяет две группы способностей к изобразительной деятельности: способность к изображению и способность к художественному выражению.

Способность к изображению состоит из трех компонентов:

1. Восприятие и связанное с ним представление. Чтобы научиться изображать, надо овладеть особым способом восприятия: видеть предмет в целом (воспринимать содержание и форму в единстве), а форму – в то же время расчленено (строение, цвет, положение в пространстве, относительную величину).

2. Овладение средствами графического воплощения образа (овладение комплексом умений и навыков изображения, формы, строения, пропорциональных отношений, положения в пространстве).

Без овладения этими графическими навыками, умениями способность к изображению нельзя сформировать.

3. Овладение техникой рисунка. Технические умения и навыки тесно слиты с графическими, являются их составной частью. Однако, Н.П. Саккулина выделяет их в отдельную группу в силу их специфичности и подчиненности главным – графическим.

Из трех компонентов развития способности к изображению необходимо иметь задатки в области зрительных и осязательных ощущений и двигательной сферы – владение мелкими дифференцированными движениями рук (кисть руки, пальцы), отмечает Н.П.Сакулина.

В этой же работе Н.П. Саккулина выделяет показатель уровня развития способности к изображению – степень реальности изображения и делает выводы о возможностях создания реалистического изображения ребенком, дошкольником. Она подчеркивает, что способность к изображению в дошкольном возрасте не может развиваться в полной мере, и детский рисунок следует только приближать к возможно большей правдивости и полноте отражения реальной действительности. По отношению к детскому рисунку можно говорить о тенденциях реализма.

Н.П. Сакулина отмечает, что способность к изображению обуславливает создание любого рисунка с различными целевыми установками.

Затем она рассматривает те качества, которые необходимы для создания художественного рисунка, то есть способность к художественному выражению. Она предполагает и другой термин – «способность к образному выражению», которую она относит к разряду художественно-творческих способностей.

Однако, четкого выделения компонентов этой способности Н.П. Саккулина не дает. Из рассуждений автора о возможной выразительности детского рисунка можно выделить некоторые качества (свойства), составляющие способность к образному выражению:

1. Эстетическое восприятие явлений реального мира, т.е. не просто сенсорное восприятие, необходимое для изображения, но и эстетическая оценка воспринимаемого явления, эмоциональный отклик на него. Способность видеть, чувствовать выразительность предмета. Именно это качество создает основу для выражения в графической форме того, что особенно поразило, удивило, обрадовало и т.п.

А это, как отмечает Н.П. Саккулина, ступень более высокая, чем выполнение графического изображения. Явно, что в этом свойстве проявляются личностные моменты (ценностные ориентиры, мотивы личности).

2. Интеллектуальная активность. Проявляется это качество в переработке впечатлений, отборе того, что поразило сознание, чувство, в направленности ребенка на создание нового, оригинального художественно-выразительного образа.

Н.П. Сакулина, по существу, выделяет такие свойства, как активность воображения, образного мышления, чувств, восприятия. Необходимое условие этой активности – наличие осознанной цели: стремление создать оригинальный образ и овладеть системой изобразительных умений и навыков.

В данном случае речь идет о творческой способности, которая проявляется в действиях по актуализации имеющегося опыта, экспериментировании (поисковых действиях), видении проблемы (образа) в новых связях, отношениях (ассоциативном мышлении, воображении), актуализации неосознанного опыта.

Таким образом, способность к образному выражению предполагает наличие способности к изображению со всеми ее компонентами. При этом в отборе и переработке впечатлений проявляются эстетическая оценка явления, активность всех психических процессов. Способность к выражению особенно ярко проявляется и формируется при направленности ребенка на создание нового, оригинального образа.

В дальнейших исследованиях Н.П. Саккулиной, Т.С. Комаровой по проблеме сенсорного воспитания дошкольников были изучены взаимосвязи сенсорного воспитания и обучения детей изобразительной деятельности, представлено содержание, доказана возможность развития ряда их сенсорных способностей. По существу, разработана структура сенсорных способностей, проявляющихся и формирующихся в изобразительной деятельности в условиях развивающего обучения детей:

1. Способность целенаправленного аналитико-синтетического восприятия изображаемого предмета.

2. Способность формирования обобщенного представления, отражающего признаки и свойства многих предметов, которые могут быть переданы в изображении.

3. Способность создания изображения предмета на основе имеющегося представления согласно материалу, технике и изобразительным возможностям данного вида деятельности.

4. Способность совершать комплекс движений под контролем зрения.

5. Способность восприятия создаваемого и законченного изображения и сенсорной оценки его согласно имеющемуся представлению.

6. Способность создания изображения на основе оперирования представлениями, т.е. привлечение накопленного ранее сенсорного опыта, и преобразование его при помощи воображения.

Хотя эти способности названы авторами «сенсорными», анализ их содержания показывает, что доминирующая способность восприятия сочетается со способностью мышления, памяти, представления, воображения.

Следовательно, в реальной деятельности все способности находятся в сложном системном сочетании, которое определяется целями и задачами изобразительной деятельности.

Позднее Т.С. Комарова отметила ручную умелость как своеобразную сложную сенсорную способность, которую можно и нужно формировать в дошкольном возрасте. В структуре этой способности выделяются три компонента: техника рисования, (способы правильного держания карандаша, кисти и овладение рациональными приемами их использования, овладение техникой линии, штриха, пятна); формообразующие движения (движения, направленные на передачу формы предмета) и регуляция рисовальных движений по ряду качеств (темпу, ритму, амплитуде, силе нажима), плавность движения, непрерывность; удержание направления движения по прямой, дуге, окружности, умение изменять направление движения под углом, переход от движения по прямой к движению по дуге и наоборот, умение подчинять движение соразмерению отрезков по длине, изображений или их частей по величине.

Разработав детальную методику, формирования у детей этой сложной способности, Т.С. Комарова рассматривает ее как средство, овладев которым ребенок сможет выразительно и без особых затруднений создать любое изображение, выразить любой замысел.

Действительно, ручная умелость в данном понимании и вышеназванные сенсорные способности (восприятие создаваемого и законченного изображения и сенсорная оценка его согласно имеющемуся представлению; оперирование представлениями и преобразование их при помощи воображения) по существу, составляют основы исполнительской части изобразительной деятельности. Эта способность – пример сложного диалектического единства взаимосвязи, взаимопереходов разных способностей. Относительно изобразительной деятельности в целом, ручная умелость выступает как способность и специальная и общая. Относительно способности творческого самовыражения она выступает как средство – комплекс знаний, умений и навыков.

В 60-70 гг. и по настоящее время проблемой целенаправленного и активного воздействия на развитие художественно-творческих способностей занимались Н.П. Саккулина, Н.Б. Халезова, ряд исследователей под руководством Н.А. Ветлугиной. Они считали, что художественно-творческие способности могут быть представлены и как специальные задачи обучения деятельности.

1. Способность образного видения окружающего (умение наблюдать, замечать характерные признаки, детали, анализировать форму, цвет наблюдаемого объекта и в то же время способность сохранять целостное эмоциональное впечатление от объекта), воспринимая его через призму наиболее выразительного признака (важный гусь, сердитый котенок, могучая сосна и т.п.).

2. Способность создавать разнообразные, относительно неповторимые по содержанию и форме (оригинальные) замыслы, используя и активно перерабатывая индивидуальный опыт.

3. Способность проявлять активность, самостоятельность, инициативу в поиске содержания и наиболее выразительных средств создания образа.

4. Способность «вхождения» в изображаемые обстоятельства; искренне, правдиво, непосредственно переживая изображаемое, увлекаться, быть захваченным деятельностью.

Выделенные выше художественно-творческие способности представляют собой или своеобразие психических процессов, участвующих в творчестве, или качество способов действий.

Независимо от того, какие способности есть у ребенка и когда они проявляются, можно выделить четыре основных этапа, которые будет проходить ребенок на пути от способностей к таланту.

1. Первый этап — игровой.

На этом этапе внимательные родители играют роль и учителей, и наставников, и великодушных героев, являясь примером для подражания. Ребенок лишь «играет» со своими способностями, примеряя к себе разные виды занятии и увлечений.

Детей может интересовать абсолютно все или, наоборот, что-то одно, но первоначальное увлечение может померкнуть при столкновении с первыми трудностями. Поэтому девиз родителей на этой стадии: «Неторопливость, спокойствие, рассудительность».

2. Второй этап — индивидуальность.

Этот этап, как правило, приходится на школьные годы, хотя есть дети, способности которых четко проявляются значительно раньше.

На этом этапе большую роль играют семейные традиции. Так, например, в семьях цирковых артистов малыши буквально с пеленок начинают выступать вместе с родителями и, минуя этап игры, включаются в жизнь артистов, постепенно привыкая к ежедневной работе. Дальнейшая творческая судьба таких детей предопределена. Но это скорее исключение, чем правило.

Большинство детей школьного возраста поступают в какой-нибудь кружок, секцию или студию, и тогда у ребенка появляются наставники, которые работают с ним уже индивидуально. Быстрота его успехов является наградой для учителей. Для этой стадии характерно то, что взрослые постоянно приспосабливаются к ребенку, постигающему свой талант.

Если дети вдруг перестают делать заметные успехи, родители считают виновным педагога и пытаются его заменить. Следовательно, на этом этапе индивидуальный наставник играет главную роль. Он даже может подчинить распорядок всей семью распорядку юного дарования, то есть родители очень тесно взаимодействуют с наставником. На этой стадии ребенок уже обычно проявляет желание трудиться и достигать высоких результатов.

3. Третий — этап роста. Ребенок нуждается уже в более квалифицированном педагоге, который становится основным судьей его успехов. Родители занимают подчинительную позицию, их роль сводится к моральной и материальной поддержке. На этом этапе для поддержания желания трудиться и достигать результатов, очень важны конкурсы, концерты или соревнования, проходящие вне дома Родители теперь выступают в роли зрителей.

4. Четвертый — этап мастерства.

На этом этапе подросток, если он действительно талантлив, обгоняет своих сверстников, а иногда и наставников и превращается в настоящего мастера в избранной сфере. Подобное случается редко, и достигают таких высот единицы.

Педагогам и родителям надо быть очень осторожными на этой стадии, чтобы не привести ребенка к «звездной болезни»

1. На первом этапе ребенок тянется за родителями.

2. На втором этапе преподаватель начинает играть все более заметную роль в развитии способностей ребенка

3. На третьем этапе родители уже имеют дело с состоявшейся личностью.

Несмотря на все увеличивающуюся роль профессионального педагога в росте и становлении таланта ребенка, значение родителей на всех этапах чрезвычайно велико. Основания залога педагогов – рост профессионального мастерства. Задачей родителей является воспитание умения жить, которое необходимо любому ребенку, независимо от его дарований.

Одно из условий проявления творчества в художественной деятельности — организация интересной содержательной жизни ребенка: организация повседневных наблюдении за явлениями окружающего мира, общение с искусством, материальное обеспечение, а также учет индивидуальных особенностей ребенка, бережное отношение к процессу и результату детской деятельности, организация атмосферы творчества и мотивация задания. Формирование мотивов изобразительной деятельности от принятия, удержания, выполнения темы, поставленной педагогом, до самостоятельной постановки, удержания и выполнения темы является одной из важных задач обучения. Следующей задачей является формирование восприятия, так как изобразительная деятельность возможна на уровне сенсорного восприятия: умения рассматривать предметы, всматриваться, вычленять части, сравнивать с сенсорными эталонами форму, цвет, величину, определять признаки предмета и явления. Для создания художественно-выразительного образа необходимо эмоциональное эстетическое восприятие, развитие у ребенка умения замечать выразительность форм, цвета, пропорций и выражать при этом свое отношение и чувства .

Для развития художественного творчества необходимы определённые условия:

а) опыт художественных впечатлений образов искусства;

б) некоторые знания, умения в области разных видов художественной деятельности;

в) система творческих заданий, направленных на формирование у детей способности создавать новые образы, используя для этого средства разных видов искусства;

г) создание проблемных ситуаций, активизирующих творческое воображение («дорисуй», «придумай сам», «закончи оформление сам»);

д) материально обогащенная среда для занятий художественной деятельностью.

Используя для развития художественно-творческих способностей детей изобразительное искусство, следует помнить, что изобразительное искусство обладает своим языком, который помогает художнику выразить мысли, чувства, свое отношение к действительности. Посредством языка искусства жизнь отражается художником во всем многообразии. И.Б. Астахов пишет, что изобразительный язык, присущий каждому виду искусства, не является чем-то внешним по отношению к специфике художественного образа. Будучи материальной формой выражения, он представляет одну из существенно важных сторон образной специфики.

Язык изобразительного искусства многообразен. Его необходимо знать воспитателю, так как на занятиях в детском саду происходит активное формирование художественного восприятия. Детей дошкольного возраста надо познакомить с некоторыми особенностями языка изобразительного искусства. В связи с этим, начиная с младшего дошкольного возраста, воспитатель сначала ставит задачу – формировать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения искусства (какие чувства передает художник в картине, скульптуре) — затем обращает внимание на то, как художник рассказывает об окружающей действительности, и уже после этого направляет все внимание на средства образной выразительности.

Знание основ искусства дает возможность рассмотреть его место в эстетическом воспитании детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Однако нельзя механически перенести особенности языка изобразительного искусства, характерные для работ профессионалов, в деятельность ребенка.

Рассмотрим средства выразительности, специфические для каждого вида изобразительного искусства, и затем обратимся к детскому творчеству.

Среди видов искусства различают изобразительные (живопись, графика, скульптура) и неизобразительные (музыка, архитектура), хотя это деление условно. Это различие не является абсолютным, поскольку все виды искусства выражают отношение к каким-то сторонам жизни. И все же разграничение искусств является определяющим в морфологии (классификации) искусств, так как базируется на различении предмета отображения.

Изобразительные искусства обращаются к действительности как источнику формирования мира человека (В.А. Разумный, М.Ф. Овсянников, И.Б. Астахов, Н.А. Дмитриев, М.А. Каган). Поэтому основой является изображение предметного мира. Мысли же и чувства передаются в них опосредованно: только по выражению глаз, мимике, жестикуляции, облику людей можно узнать об их чувствах и переживаниях.

В ходе развития искусства изобразительные и неизобразительные его виды взаимно питают и обогащают друг друга. Например, живопись отличает тенденция ко все большему использованию цвета для усиления выразительного начала. В рисунке — тенденция к характерным линиям, контрастам темного и светлого.

Обучая детей восприятию произведений искусства, мы тем самым делаем выразительнее их изобразительную деятельность, хотя совершенно очевидно, что в этом процессе нет механического переноса способов деятельности взрослого художника в деятельность ребенка. Рассмотрим, какие устанавливаются взаимосвязи и как надо воздействовать, чтобы помочь детям в создании выразительного образа в рисунке, лепке.

Характерным изобразительно-выразительным средством живописи мы считаем цвет, благодаря которому художник имеет возможность передавать все многообразие окружающего мира (богатство цветовых оттенков, эмоциональное воздействие цвета на зрителя). В то же время в картине имеет значение композиция, ритм цветовых пятен, рисунок. Художник может пользоваться всеми этими средствами, усиливая или ослабляя их воздействие на зрителя.

Цвет в рисунке — наиболее яркое средство, привлекающее внимание детей, эмоционально воздействующее на их чувства (Е.А. Флёрина, Н.П. Сакулина, В.С. Мухина). Тяготение детей к ярким чистым цветам придает их рисункам выразительность, праздничность, яркость, свежесть. Восприятие детьми пейзажа, натюрморта (в живописи), характерных по содержанию и выразительности графических рисунков, способствует формированию образности в их творчестве. «Поэтому при формировании художественно-образного начала главное внимание, уже начиная с раннего возраста, направлено на цвет как выразительное средство, с помощью которого можно передать настроение, свое отношение к изображаемому».

Так, в первой младшей группе при рисовании узора для веселых матрешек педагог использовал чистые цвета красок, обращая внимание детей на сочетание фона и цвета яркого пятна: именно благодаря этому происходило формирование восприятия образа веселых нарядных матрешек, одетых в красивые сарафаны. На каждом занятии по рисованию или аппликации этот способ был главным.

По сравнению с малышами в старшей и подготовительной группах педагог формирует у детей более дифференцированное отношение к цвету как к средству передачи настроения, чувств (цвет грустный, печальный, мрачный; цвет веселый, радостный, праздничный).

Это представление о цвете имело место, как в предметном, так и в сюжетном рисовании. Например, передать настроение веселого праздника елки дети смогли в том случае, если они использовали яркую цветовую палитру. В каждом рисунке можно увидеть сочетание контрастных ярких, насыщенных цветов, создающих в целом праздничный колорит.

Другое выразительное средство — характер линии, контура, передача движения в рисунке дошкольника — является наиболее специфическим. Характер линий у взрослого художника определяется уровнем его мастерства, способностью обобщения. Рисунок бывает чаще всего лаконичным, имеет вид наброска. Рисунки могут быть штриховые, цветные.

По сравнению с живописью язык графического произведения более скупой, лаконичный и условный. Художник А. Кокорин пишет: «Рисование мне всегда представляется чудом. У художника лист белой бумаги, карандаш или тушь. Оперируя только черным и белым, он, как волшебник, на этом простом листе бумаги создает свой мир пластической красоты». Действительно, в рисунке цвет не играет такой роли, как в живописи, так как рисунок может быть выполнен графическими материалами: карандашом, углем. Однако выполненная акварелью, гуашью, пастелью работа бывает очень живописной.

Дети дошкольного возраста постепенно, начиная с простейших штрихов, переходят к наиболее полному изображению предметов, явлений.

Стремление передать цвет придает рисункам старших дошкольников яркость, сочность.

При ознакомлении детей с другим видом изобразительного искусства – скульптурой, передающей объемную форму предметов, людей, животных все внимание фиксируется на характере изображения персонажа.

Освоение разных способов обследования скульптуры дает дополнительную информацию об изображении человека, животного.

В исследованиях Н.А. Курочкиной, Н.Б. Халезовой, Г.М. Вишневой показана последовательность формирования у дошкольников эстетического восприятия скульптурного образа. В работе Г.М. Вишневой показана специфика восприятия художественного образа в скульптуре, возможность обогащения работ по лепке под влиянием рассматривания скульптуры малых форм.

Анализируя работы детей, следует отметить приемы освоения ими лепки из целого куска (как прием скульптурной лепки), лепки из разных материалов (мотивировка выбора диктуется характером образа). Художественное восприятие формируется наиболее полно в старшем дошкольном возрасте, когда дети могут самостоятельно передавать скульптурный образ, давать оценки, высказывать эстетические суждения о нем.

Приемы формирования художественного восприятия различны: педагог использует беседы об искусстве, скульптуры, игровые ситуации, в которых дети сравнивают, узнают разные по художественной выразительности образы.

Кроме того, использование скульптуры на занятиях по развитию речи, рассказывание сказок, придумывание рассказов об этих персонажах не только обогащает знания детей, но и развивает их воображение. Словарь детей пополняется образными выражениями, в которых проявляется объем знаний детей об этом виде искусства.

Педагог, обучая детей рассматривать произведения разных видов изобразительного искусства, постепенно приобщает их к красоте. С другой стороны, это оказывает влияние на способы образной выразительности, которыми дети передают свои впечатления об окружающей действительности в рисунке, лепке.

При взаимосвязи обучения и творчества ребенок имеет возможность самостоятельно осваивать различные художественные материалы, экспериментировать, находить способы передачи образа в рисунке, лепке, аппликации. Это не мешает ребенку освоить те способы и приемы, которые ему были неизвестны (воспитатель подводит детей к возможности использовать вариативные приемы). При таком подходе процесс обучения теряет функцию прямого следования, навязывания способов. Ребенок имеет право выбора, поиска своего варианта. Он проявляет свое личностное отношение к тому, что предлагает воспитатель. Создание условий, при которых ребенок эмоционально реагирует на краски, цвета, формы, выбирая их по своему желанию, является необходимым в творческом процессе.

Благодаря восприятию художественных образов в изобразительном искусстве ребенок имеет возможность полнее и ярче воспринять окружающую действительность, и это способствует созданию детьми эмоционально окрашенных образов в изобразительном творчестве.

Кроме того, искусство помогает формировать эмоционально-ценностное отношение к миру. Потребность в художественной деятельности связана, прежде всего, с желанием ребенка выразить себя, утвердить свою личностную позицию.