Каждый сезон, ощутив явную нехватку сил на склоне в катании, горнолыжники клянутся себе в том, что летом займутся ОФП, чтобы в следующий сезон на горе выдать все по максимуму, в полный газ и по-взрослому! Потом приходит лето и… все планы на межсезонную подготовку разбиваются о стену непонимания – что и как тренировать? Давайте прямо сейчас разберемся, как планировать тренировки по зонам нагрузок?

Для базового планирования тренировок достаточно разобраться в двух главных вопросах физической формы:

- Физическая способность человека состоит из двух моментов — силы и выносливости

. Сила — это способность человека совершить разовое моментальное усилие. Выносливость — это способность повторять это усилие на протяжении длительного времени. Сила без выносливости не имеет никакого смысла и выносливость без силы также бесполезна. - Выносливость — это способность мышц на клеточном уровне совершать работу. Эта способность зависит от интенсивности снабжения клеток питательными веществами которая, в свою очередь, зависит от способности организма эти вещества вырабатывать. Вырабатываются они разными способами, в зависимости от режимов и длительности нагрузки.

С развитием силы все достаточно просто. Есть комплексы упражнений на разные группы мышц — на консультации с тренером подбираем нагрузку и делаем определенное количество повторений с увеличением нагрузки, отслеживаем динамику и корректируем состав упражнений и нагрузку.

С развитием выносливости тоже все не сложно, если есть понимание внутренних процессов питания клеток и понимание режимов тренировок этих процессов. Давайте с этим и разберемся.

Как и чем питаются мышцы?

Мышцы, если просто и понятно, питаются в процессе выполнения работы одним единственным веществом – АТФ

(Аденозинтрифосфат или Аденозинтрифосфорная кислота). В клетках всегда есть запас АТФ, который постоянно расходуется и пополняется. Он существует для обеспечения обыденной функциональности человека. Даже без физической спортивной нагрузки наши мышцы постоянно работают и потребляют АТФ: сердце бьется, руки ноги двигаются — элементарное движение пальцем – это работа мышц и потребление клетками АТФ. Запас АТФ рассчитан на средние показатели эффективности человека- на

тот ритм жизни, который свойственен конкретному человеку

. Если вы ведете малоактивный образ жизни, то и запас АТФ в клетках будет соответственно небольшим, но достаточным для текущего ритма жизни. Как только мы даем организму спортивную нагрузку, мышцам нужно больше АТФ и запас, который есть в клетках, быстро кончается. Обычно, среднестатистически, запаса АТФ хватает на 3-5 секунд нагрузки. Далее, организму надо где-то брать для питания мышц АТФ, и он его вырабатывает при помощи

креатинфосфата

. Этого источника питания хватает еще на несколько секунд. После чего в организме включается самый мощный источник питания —

гликолиз

. Первые 2-5 минут нагрузки гликолиз происходит в анаэробном режиме без активного использования кислорода, но с активным выделением

молочной кислоты (лактата)

, который сильно забивает мышцы. После 5 минут в энергообеспечение клеток включаются

жирные кислоты

. Начинается

аэробный режим

обеспечения питания клеток с большим потреблением кислорода. Организм начинает восстанавливать запасы АТФ, креатинфосфата и растворять молочную кислоту.

Несложно догадаться, что для улучшения физических возможностей нам надо развивать все составляющие процесса питания клеток. Только так можно существенно улучшить свою физ-форму.

В занятиях спортом, производственной, воинской и бытовой деятельности организм человека подвергается разнообразным нагрузкам. В зависимости от природы и характера нагрузки можно выделить четыре основных типа утомления (Т. Ю. Круцевич, 2003, с. 246):

— умственное (при решении математических задач или другой интеллектуальной деятельности);

— эмоциональное (при выполнении монотонной работы, сильных переживаниях и т.п.);

— сенсорное (вследствие напряженной деятельности анализаторов. Например, усталость зрительного анализатора во время стрельбы или работы на компьютере);

— физическое (возникает при продолжительной или довольно интенсивной мышечной работе).

Особую значимость для спорта имеет физическое утомление, характер которого меняется при выполнении различных физических упражнений (В. М. Зациорский, 1970).

В научной и методической литературе неоднократно делались попытки выделения основного звена, характеризующего временное снижение работоспособности спортсмена, возникающее вследствие физического утомления при напряженной мышечной деятельности (В. М. Зациорский, 1970; Л. П. Матвеев, 1977; И. В. Аулик, 1990 и др.).

В зависимости от объема мышечных групп, принимающих участие в работе, условно различают три вида физического утомления:

1. Локальное – к работе привлечено меньше трети общего объема скелетных мышц (например, мышцы кисти, голени и т.п.);

2. Региональное – в работе принимает участие от одной трети до двух третей мышечной массы (примером могут быть упражнения для укрепления мышц ног или туловища);

3. Тотальное – работает одновременно более двух третей скелетных мышц (борьба, бег, гребля и т.п.).

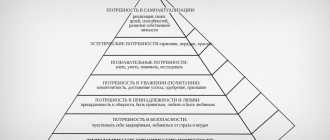

Физическая выносливость имеет важное значение в жизнедеятельности человека. Она позволяет:

1) выполнять значительный объем двигательной деятельности;

2) продолжительное время поддерживать высокий уровень интенсивности двигательной деятельности;

3) быстро восстанавливать силы после значительных нагрузок.

В настоящее время как в общей теории спорта, так и в теории его отдельных видов сложились определенные разночтения в трактовке и терминологии выносливости. Большинство специалистов поддерживают формулировку этого качества, данную известным отечественным физиологом B. C. Фарфелем: «Выносливость – это способность человека противостоять наступающему утомлению – временному снижению уровня оперативной работоспособности» (Ф. П. Суслов, 1997, с. 38).

И. И. Сулейманов (2001, с. 15), логически обосновывая определения главных понятий теории физической культуры на основании уточнения соотношения ведущих понятий на общепедагогическом и философском уровнях, дает более развернутую формулировку понятия «выносливость»: «Выносливость человека есть физическое качество, представляющее собой определенность в проявлении тех морфофункциональных свойств организма, которые обусловливают сопротивление организма утомлению в процессе двигательной деятельности».

На Всесоюзном симпозиуме в 1971 г. «Биологические и педагогические аспекты выносливости» были даны формулировки двух основных разновидностей выносливости:

– общая (неспецифическая) выносливость – способность продолжительное время выполнять физическую работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и опосредованно влияющую на спортивную специализацию;

– специальная (специфическая) выносливость – способность обеспечивать продолжительность эффективного выполнения специфической работы в течение времени, обусловленного требованиями избранного вида спорта.

Для общей выносливости характерно то, что она проявляется в относительно длительной работе при функционировании всех основных мышечных групп, которая совершается в режиме аэробного обмена, как например, при преодолении длинных дистанций с умеренной и большой интенсивностью без существенной активизации анаэробного обмена. Учитывая, что выносливость такого типа в очень большой мере определяется аэробными возможностями организма, ее называют также «общей аэробной» (Л. П. Матвеев, 1991).

Вместе с тем, увеличение аэробных возможностей служит предпосылкой развития специальной выносливости различного типа.

Специальная выносливость классифицируется (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов, 2003, с. 104):

- по признакам двигательного действия, с помощью которого решается двигательная задача (например, прыжковая выносливость);

- по признакам двигательной деятельности, в условиях которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость);

- по признакам взаимодействия с другими физическими качествами (способностями), необходимыми для успешного решения двигательной задачи (например, силовая выносливость, скоростная выносливость, координационная выносливость и т.д.).

Скоростная выносливость – это выносливость, проявляемая в деятельности, которая предъявляет неординарные (более высокие, чем при умеренной интенсивности работы) требования к скоростным параметрам движений (скорости, темпу и т. д.) и совершается в силу этого в режиме, выходящем за рамки аэробного обмена. Основным внешним показателем скоростной выносливости является время, на протяжении которого удается поддерживать заданную скорость либо темп движений, или соотношение скоростей достигаемых на частях дистанции (например, на первой и второй ее половине: чем меньше разница скоростей, тем выше степень скоростной выносливости, при условии, конечно, что дистанция целом преодолевается в полную силу). Скоростная выносливость во многих случаях тесно связана силовой выносливостью.

Силовая выносливость представляет собой способность противостоять утомлению в мышечной работе с выраженными моментами силовых напряжений. Условно можно считать, что выносливость приобретает силовой характер, когда степень неоднократно повторяемых мышечных усилий превышает хотя бы треть их индивидуально максимально величины (это условие имеет особое значение для проявления развития силовых способностей). Наиболее распространенным в практике внешним показателем силовой выносливости является число возможных повторений контрольного упражнения, выполняемого серийно «до отказа» с определенным внешним отягощением (не менее 30 % от индивидуально максимального).

Одним из типов специальной выносливости можно считать координационно-двигательную выносливость которая проявляется в двигательной деятельности, предъявляют повышенные требования к координационным способностям (соответствующие индивидуальному уровню их развития или близкие нему). Такая выносливость демонстрируется, например, при выполнении многочисленных координационно сложных технико-тактических действий в спортивных играх, технически правильного выполнения борцовского приема и т.п.

Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг от друга. Например, можно обладать высокой силовой выносливостью, но недостаточной скоростной или низкой координационной выносливостью.

Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-мышечного аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников энергии, от техники владения двигательным действием и уровня развития других двигательных способностей.

Интегральными внешними показателями выносливости чаще всего служат (Л. П. Матвеев, 1991):

- в упражнениях циклического характера, направленных на преодоление расстояния, – минимальное время преодоления заданной достаточно протяженной дистанции (например, 1–2 км) либо (значительно реже) общая протяженность дистанции, которую удается преодолеть в заданное время (например, в 12-минутном «тесте Купера» или в «часовом беге»);

- в серийно повторяемых упражнениях ациклического и комбинированного характера — суммарное число повторений (или суммарное число движений) в заданное время (например, за 20–30 мин. при «максимальном тесте» в рамках «круговой тренировки»);

- в сложноорганизованных формах двигательной деятельности типа игр и единоборств – степень сохранения и изменения двигательной активности на протяжении обусловленного времени (с учетом числа эффективных атакующих и оборонительных действий по периодам игры или схватки и т. д.).

В совокупности со всеми этими показателями обычно учитываются и другие. В числе их одним из общих является стабильность технически правильного выполнения действий – отсутствие или минимальное число нарушений техники в указанных условиях.

Кроме оценки таких внешних показателей выносливости, для обоснованного суждения о ней необходимо располагать данными о состоянии функциональных возможностей организма, которые лимитируют продолжительность работы в тех или иных условиях. Такого рода данные получают с помощью специализированных методик оценки отдельных факторов выносливости, в частности физиологических, биохимических, морфологических, биомеханических. Бурный прогресс современной медицинской техники позволил внедрить в спортивную практику точные количественные методики оценки реакции различных систем организма спортсмена на меняющиеся условия физической работы (В. В. Гаврилов, 2003).

Таким образом, выносливость является комплексным качеством, большинство составляющих ее компонентов являются общими для всех проявлений в различных спортивных дисциплинах. При этом долевое соотношение различных компонентов между собой и определяет специфику выносливости в каждой спортивной дисциплине (у самбиста, бегуна, пловца, игровика, гимнаста и т.д.). Большинство компонентов выносливости имеют достаточно строгие критерии и надежно измеряются различными методами.

Литература

- Басик Т. В., Калашников Ю. Б., Шиян В. В. Способ оценки специальной выносливости таэквондистов // Теория и практика физической культуры, 2001, № 1. – С. 28.

- Биологические и педагогические аспекты выносливости: Материалы Всесоюзного симпозиума // Теория и практика физической культуры. 1972. № 8. – С. 29-33.

- Блах В. Я. Принцип построения биологически обоснованной концепции физической подготовки борцов (самбо и дзюдо) / В. Я. Блах, С. В. Елисеев, С. Е.Табаков, В. Н. Селуянов // Теория и практика физической культуры. 2005. № 5. – С. 30-35.

- Вовк С. И. Некоторые данные к хронокарте морфофункциональных перестроек под влиянием тренировки выносливости // Теория и практика физической культуры. 2001. № 8. – С. 32-35.

- Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331 с.

- Кузнецов С. П., Курбанов О. Г. // Физиология человека. 1987. № 13, 6. – С. 976–986.

- Коц Я. М. Физиологические основы выносливости. Спортивная физиология: Учебн. для ИФК. – М., 1986, с. 70-98.

- Кулик Н. Г. Влияние продолжительности вольных схваток на развитие работоспособности борцов / Н. Г. Кулик, С. В. Елисеев // Теория и практика физической культуры. 1999. № 2. – С. 52.

- Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Учебное пособие для ин-тов физ. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

- Рузиев А. А. Проблемы повышения специальной выносливости высококвалифицированных борцов // Теория и практика физической культуры, 2001, № 8. – С. 37-38.

- Сокунова С. Ф. Контроль за уровнем развития выносливости спортсменов // Теория и практика физической культуры. 2002. № 8. – С. 56–59.

- Сорванов В. А., Алексеева Ю. П. Поиск способов измерения специальной выносливости // Теория и практика физической культуры. 2005. № 3. – С. 49-53.

- Спортивная медицина: Учеб. для ин-тов физ. культ. / Под ред. В. Л. Карпмана. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 349 с.

- Сулейманов И. И. Основные понятия теории физической культуры: их сущность и соотношение // Теория и практика физической культуры. 2001. № 3. – С. 12-16.

- Суслов Ф. П. Проблема общей выносливости в системе подготовки спортсменов (терминология, критерии, решаемые задачи) // Теория и практика физической культуры. 1997. № 7. – С. 38-42.

- Теория и методика физического воспитания. В 2-х т. Т. 1. Общие основы теории и методики физического воспитания / Под ред. Т. Ю. Круцевич. – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 423 с. (С. 246–268).

- Шиян В. В. Специальная выносливость дзюдоистов и средства ее развития. Автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 1983. – 27 с.

- Шулика Ю. А. Психолого-педагогические проблемы повышения специальной выносливости в единоборствах // Теория и практика физической культуры. 2004. № 8. — С. 35-36.

Источник: Дипломная работа «Развитие выносливости в подготовке самбистов» www.fizkulturaisport.ru

Что тренировать?

Как видно, есть четыре основных принципа питания клеток: остаточный АТФ, Креатинфосфат, Анаэробный гликолиз, Аэробный гликолиз и жирные кислоты

. Тренировать стоит каждую из этих составляющих. Иначе все тренировки не имеют никакого смысла. Не бывает так, что работает один способ питания клеток. В горных лыжах нет даже доминирующего способа питания — работают все, потому что нагрузка при катании на лыжах не равномерная, а рваная и импульсная. Вот вы поехали по трассе и вроде едете ритмично и работает аэробный способ, тут перед вами кто-то выезжает и вам надо резко повернуть или притормозить — подключается креатинфосфат для увеличения мощности работы мышц, затем склон становится круче и работать надо сильнее — подключается аэробный режим, затем все снова «выполаживается» и вы опять возвращаетесь в аэробный режим, и так много-много раз, снова и снова. И вдруг вы прыгаете на кочке и на приземлении сбиваете дыхание, уводя организм в жесткий анаэроб и… Работают все принципы питания и тренировать надо все.

Читайте также[править | править код]

- Двигательные физические качества

- Физические качества мышц

- Скорость (двигательное физическое качество)

- Оценка и тренировка реакции

- Сила мышц

- Гибкость тела как физическое качество

- Координация движений

- Аэробная выносливость и работоспособность

- Физическая выносливость и работоспособность

- Алактатная выносливость

- Лактатная выносливость

- Как увеличить выносливость (научный подход)

- Повышение физической выносливости (препараты, средства)

- Тесты для оценки выносливости

- Развитие выносливости

- Развитие скоростной выносливости

- Упражнения и тренировки на выносливость

- Как повысить физическую выносливость

- Влияние тренировки на выносливость на проявление скоростно-силовых качеств

- Влияние силовой тренировки на развитие выносливости

- Адаптация мышц к тренировки на выносливость

- ЧСС, лактат и тренировки на выносливость

- Периодизация при тренировках на выносливость

- Тренировка выносливости у боксеров

- Спортивное питание и диета при тренировках на выносливость

- Влияние креатина на выносливость

- Психическая выносливость и восстановление спортсменов

- Допинг и спортивная фармакология для развития выносливости

Как тренировать?

Тренировать надо каждый принцип по отдельности, с пониманием специфики тренировки.

Остаточный АТФ

, точнее его количество в клетках — не тренируется совсем никак. Его можно увеличить добавлением физической активности в жизненный ритм. Чем больше и чаще человек двигается, тем больше запаса АТФ в клетках. Просто больше и чаще давайте себе разнообразные, пусть и не тяжелые, нагрузки.

Аэробный кислородный режим

. Тренируется длительными (

60-90 минут

) и малонагруженными тренировками. Небыстрый, но продолжительный бег, прогулки на велосипеде, пешие прогулки. Такие тренировки хорошо восстанавливают организм и очищают его от избыточной концентрации лактата, который образуется в результате анаэробных тренировок.

Анаэробный режим

. Тренируется повторением коротких по продолжительности и нагруженных нагрузок с восстановлением между повторениями для того, чтобы при следующем повторении включился именно анаэробный режим питания клеток, а не аэробный. Между такими тренировками следует делать перерывы, достаточные для восстановления и утилизации лактата в мышцах. Обычно, достаточно три дня для восстановления, но продолжительность восстановления зависит от состояния человека и формата восстановления — аэробные тренировки помогают восстановиться.

Повышение выносливости препаратами

Сегодня существует множество препаратов для повышения выносливости. Назовем основные из них.

- Стимуляторы – препараты, которые задействуют внутренние резервы нашего тела. Длительное использование подобных веществ истощает организм и приводит к серьёзным последствиям. Кроме того, стимуляторы могут вызвать зависимость. А бесконтрольное использование и вовсе может привести к смерти. Именно поэтому многие из этих средств запрещены к приёму в спорте и ограничены законодательно. Самыми известными стимуляторами подобного рода являются кофеин и амфетамин.

- Анаболические стероиды – химические средства, применяемые для роста мышц. Помимо мышечного роста, стероиды могут способствовать повышению выносливости. Однако их использование чревато развитием опасных сердечно-сосудистых заболеваний и другими побочными эффектами. Из-за этого стероиды запрещены в спорте в любом виде.

- Актопротекторы – препараты, помогающие организму справиться с нагрузками и повысить выносливость. Однако не все актопротекторы одинаково полезны. К примеру, бесконтрольное применение милдроната может привести к проблемам с сердцем и сосудами.

- Ноотропы – средства, улучшающие мозговое кровообращение. Активное кровоснабжение мозга повышает психологическую выносливость. В итоге организм может переносить более длительные физические нагрузки. Однако, большая часть этих средств не изучена и имеет огромное количество побочных эффектов.