Что нужно знать о периметрии

Полем зрения называют пространство, которое распознает человек при фиксации взгляда и неподвижности головы. Если смотреть на определенный объект, помимо его четкого изображения, человек видит другие предметы, расположенные вокруг. Это называется периферическим зрением, и оно не такое четкое, как центральное. Периметрия – офтальмологическое исследование, которое позволяет исследовать границы полей зрения через проекцию на сферическую поверхность. Различают кинетическую и статическую периметрию. Кинетическое исследование подразумевает использование движущегося объекта, а статическое – варьирование освещения объекта в одной позиции.

Исследование помогает проанализировать изменения поля зрения и определить локализацию патологического процесса (сетчатка, зрительный нерв, зрительные пути, зрительные центры в головном мозге). Чаще всего выявляют сужение полей зрения и выпадение некоторых участков (скотома).

Показания к периметрии:

- патологии сетчатки (разрывы и отслойки, дистрофия, кровоизлияния, ожоги, опухоли);

- диагностика патологий макулы, в том числе токсического поражения;

- выявление пигментного ретинита;

- болезни зрительного нерва (неврит, травмы);

- диагностика патологий зрительного пути и корковых центров при наличии новообразований, травм, инсульта, тяжелого нарушения питания;

- опухоль головного мозга;

- гипертоническая болезнь;

- черепно-мозговые травмы;

- признаки нарушения мозгового кровообращения;

- подтверждение глаукомы, отслеживание динамики процесса;

- проверка жалоб пациента (факторы аггравации);

- профилактическое обследование.

Периметрия противопоказана, если обследуемый находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо имеет психические заболевания. Процедура не вызывает никаких осложнений.

Что может исказить результаты периметрии:

- нависшие брови;

- глубокая посадка глазных яблок;

- опущение века;

- высота переносицы;

- воздействие раздражителя на крупные сосуды вблизи диска зрительного нерва;

- низкая острота зрения;

- некачественная коррекция;

- оправа очков.

Ложные дефекты поля зрения могут появляться также из-за особенностей строения лица и ширины зрачка. Чтобы исключить ложные дефекты, проводят повторное тестирование в той же программе. Чтобы наблюдение в динамике было достоверным, нужно соблюдать одинаковые условия проведения периметрии (размер объектов, освещение, время и цвета).

Проверка полей зрения

Поле зрения – это пространство, видимое человеческим глазом при зафиксированном положении головы. Проще говоря, это – способность видеть окружающие предметы, благодаря зрительному анализатору.

Величина этого показателя не одинакова для всех и зависит от анатомического строения, профессии человека, его увлечений и прочих индивидуальных особенностей. Из всего этого можно сделать вывод, что эту характеристику при желании можно изменить в большую сторону.

Проверка полей зрения – процедура не сложная, но весьма важная.

Процедура проверки полей зрения называется периметрией. Такой метод помогает выявить различные заболевания глаз и своевременно начать лечение. Существует 2 вида периметрии, использующих совершенно разные подходы:

— статическая. Предмет находится в одном положении и на постоянном удалении, меняется только освещенность объекта; — кинетическая. Предмет перемещается, то появляясь, то исчезая из поля зрения пациента.

Кроме обнаружения сужения границ поля зрения при помощи такой процедуры можно выявить такую патологию, как отсутствие видимости на некоторых участках , т.е. наличие «слепых зон».

Причинами значительных изменений поля зрения могут служить заболевания сетчатки, зрительного нерва и даже нарушения функционирования головного мозга.

Исследования проводятся специальным прибором – периметром. Они бывают 3-х видов: компьютерные, проекционные и настольные, принцип работы которых идентичен. Каждый глаз обследуется отдельно, другой в это время закрывается. В аппарате существует специальная подставка для подбородка, чтобы взгляд был неподвижным и сфокусированным в одной точке, находящейся в центре периметра. Специалист перемещает предмет по определенной траектории, делая остановки, а пациент сообщает ему, когда он замечает объект боковым зрением. Все показания заносятся на специальную схему. Для пациентов с аномалией зрения используют объекты разных размеров.

Нормой для среднестатистического человека считается поле зрения: внутреннее и нижнее – 60 градусов , верхнее – 50 градусов, внешнее – 90 градусов.

При помощи периметрии можно выявить не только офтальмологические заболевания, но и черепно-мозговые травмы, гипертоническую болезнь, инсульты и невриты.

Такое обследование может назначаться при устройстве на работу, где требуется повышенное внимание. Противопоказаний для проведения процедуры не существует. Весь процесс проходит быстро, не вызывает болевых ощущений и совершенно безопасен для глаз.

Способы лечения и восстановления

Курс терапии зависит от причины, спровоцировавшей выпадение оптических полей.

- При диагностировании глаукомы врачи устанавливают наблюдение за динамикой развития недуга либо прописывают лекарственные средства и процедуры.

- При макулодистрофии прежде всего важно выявить природу ее повреждения сетчатки. По возможности в первую очередь устраняется первопричина (например, приём медикаментов или физиотерапия).

- Хирургическое вмешательство назначается при отслоении ретины.

При повреждении оптического нерва, существенном нарушении питания клеток головного мозга, после инсульта и ишемии прописывают курс восстанавливающего лечения.

Что такое периметрия глаза

Для проведения процедуры с помощью периметров требуется затемненное помещение или, в крайнем случае, помещение с неярким рассеянным освещением. Перед пациентом размещают фиксационный тест-объект на которомчеловек должен сконцентрировать свой взгляд. При специфических видах периметрии диагностика проводится с помощью цветных стимуляторов различной яркости для определения у пациента восприимчивости к цвету и свету.

- функциональности сетчатки;

- разреза глаз;

- анатомической формы носа;

- уровня усталости пациента;

- глубины орбиты;

- освещенности в диагностическом помещении;

- длительности проведения процедуры;

- размера тест-объекта;

- усталости органов зрения;

- возраста пациента;

- недостаточной продолжительности исследования;

- качество фиксации взора пациента;

- его реакция на стимулы.

Периметрия глаза необходима для диагностирования заболеваний сетчатки или зрительного нерва. Диагностика проводится при помощи специального инструмента — периметра.

Точные результаты исследования дает периметрия при помощи компьютерных программ. Однако, применяется и ручное оборудование, например кампиметр. Периметрия проводится как для каждого глаза индивидуально, так и для двух органов одновременно.

1. Пациент располагается в удобном положении, сидя на стуле.

2. Опирается подбородком на специальную подставку.

3. Офтальмолог регулирует высоту глаз пациента путем подъема и опускания подставки.

4. Перед пациентом размещаются тест-объект.

5. Врач промеряет поля зрения.

Продолжительность офтальмологического измерения составляет 10 минут. Уменьшение времени проведения исследования необходимо для снижения усталости пациента вследствие проведения процедуры.

Компьютерная периметрия глаза

Применение электронного прибора дает лучшие результаты. Специалист устанавливает точку на компьютерном оборудовании, яркость которой легко регулируется. После активации программы по бокам появляются объекты, отличающиеся по цвету и размерам. Если человек видит их, он нажимает на кнопку на панели. Спустя 15-20 минут компьютерной периметрии программа формирует сводную таблицу, которую должен изучить офтальмолог. При этом нормы границ следующие:

- Внешняя – от 90°.

- Верхняя – 50°.

- Нижняя – 60°.

- Внутренняя – 60°.

Если специалист обнаруживает множественные «слепые зоны», то назначается глубокая диагностика.

Как проводят периметрию

Для выполнения периметрии нужен периметр. Прибор бывает настольным, проекционным и компьютерным. Исследование проводят для каждого глаза отдельно, прикрывая второй повязкой. Пациент садится перед аппаратом и размещает подбородок на подставке, чтобы обследуемый глаз находился напротив фиксируемой точки, которая располагается в центре периметра. Врач встает сбоку и перемещает объект к центру по меридианам.

Пациент отмечает моменты, когда при взгляде на точку начинает видеть движущийся объект. Врач отмечает на схеме градусы точки, где объект был замечен. Объект продолжают двигать до фиксационной метки, чтобы проверить сохранность зрения на всем протяжении меридиана. Обычно исследуют 8 меридианов, но точные результаты дает анализ 12 меридианов.

Методика проведения кампиметрии

Методика проведения кампиметрии довольно проста, но необходимо придерживаться некоторых правил.

Голову, а точнее подбородок пациента фиксируют на специальной подставке аппарата, где сам центр кампиметра располагают на одном уровне с глазами. Само исследование могут проводить с самых разных расстояний – от 0.25 см. и до метра. И в большинстве своем врачи проводят исследование с расстояний между аппаратом и пациентом в метр – большее расстояние приводит к тому, что размеры дефектов будут выражаться большими абсолютными данными и величинами.

Специалист в темном халате, перчатках располагается со стороны того глаза, проверяя по отдельности – один исследуют, второй прикрывают заслонкой, если у последнего есть аномалии зрения – пациент одевает очки. Размер самого объекта специалисты подбирают с учетом остроты зрения пациента, как и расстояние его расположения – дальше или ближе.

Пациента просят смотреть на кампиметр и фиксированную точку – устанавливают размер, положение диска самого зрительного нерва. Если у пациента зрение в норме – диск представляет собой овал, расположенного в глазнице вертикально, немного снаружи от самой точки фиксации, ниже, нежели идет линия горизонта, проходящего через нее.

Сам объект, который пациент видит, врач медленно передвигает, двигаясь от наружного края к центру, по горизонтальной линии, расположенной ниже фиксированной токи на 6-7 см. Скорость движений – 3-4 см. в минуту. Пациента просят сказать, когда движущийся объект исчезает из поля зрения – это определяет аномалии границ поля зрения.

Места, в которых объект появлялся из поля зрения, и будут определять саму величину патологии – их могут помечать на специальной карте синим цветом либо булавками на ткани. Сами дефекты поля зрения у пациента измеряют в градусах либо линейной величине и отображают на специальных бланках.

Кампиметр состоит из черной матовой доски размером 1,5 X 1,5 или 2X2 м. Либо состоящий из натянутой черной плотной ткань таких же размеров.

Показания и противопоказания

Диагностика позволяет предупредить нарушения в работе зрительных органов. Заболевания, которые выступают показанием к проведению диагностики:

- воспаление зрительного нерва;

- выявление кровоизлияний в сетчатке;

- злокачественные новообразования;

- отслоение сетчатки;

- установить пороговое цветовосприятие;

- выявление последствий хронической внутриглазной гипертензии;

- глаукома;

- травмы сетчатки.

На основе данных исследования можно определить эффективность терапии или необходимость в корректировке курса терапии. Противопоказанием к проведению диагностики выступает алкогольное опьянение и психические расстройства. В зависимости от показаний к проведению диагностики назначаются разные виды периметрии.

Выпадение полей зрения у человека

При отсутствии нарушений в работе глаз мы можем рассмотреть пальцы, отведенные в сторону минимум на восемьдесят пять градусов. Если угол меньше, то наблюдается сужение зрительного поля. Все большую популярность набирают операции, направленные на восстановление функциональности глаз.

А если каждым оком человек видит лишь часть пространства, помещенного в воображаемый угол, что свидетельствует о выпадение оптических полей. Это опасный симптом, сигнализирующий о развитии патологий головного мозга или нервной системы.

Локальное выпадение ½ или ¼ части поля называется гемианопсией. Аномалия чаще всего носит двусторонний характер, т. е. затрагивает одновременно оба глаза. Выделяют и концентрическое выпадение, когда взгляд человека фиксируется практически в одной точке. Подобное проявление характерно для атрофии оптического нерва и последней стадии глаукомы. Однако явление может быть и временным, вызванным психосоматическим состоянием.

Очаговое выпадение зрительных полей медики называют скотомами. Для патологии характерно образование островков, которые человек воспринимает как тени или пятна. Порой пациент даже не догадывается о развитии у него аномалии. Ее выявляют только при прохождении медицинского осмотра. Выпадение области в центре сигнализирует о развитии макулодистрофии (возрастное повреждение жёлтого пятна).

Классификация

Разновидности нарушения полей зрения представлены в таблице.

| Название | Признаки | Причины | Диагностика | |

| Концентрическое | Поражает полностью весь глаз, является опасной патологией | Разделяется на функциональное – развивается на фоне неврозов, истерии; органическое – связано с офтальмологическими заболеваниями (глаукома) | Для диагностики используют предметы разных размеров, которые расставляют на определенном расстоянии, использование метода Дондерса | |

| Гемианопсия | Двустороннее или одностороннее, частичное выпадение полей зрения. Пациент видит часть изображения, которое разделяет центральная вертикальная линия; имеет врожденный и приобретенный характер | Нарушение работы центральной нервной системы, поражение сосудов головного мозга, последствие инсульта и ишемической болезни сердца, новообразования в головном мозге, нарушение кровообращения, мигрень, эпилепсия | Топическое обследование, для определения пораженных участков головного мозга | |

| Гомонимная | При просмотре картинки пациент может увидеть только правую или левую ее часть | Поражение зрительного нерва и затылочной части головного мозга | Патология разделяется на: полную, частичную, квадратную. С помощью таблиц врач определяет вид таких нарушений | |

| Скотомы | Сопровождаются затемненным участком, который может иметь круглую или овальную форму | Абсолютное поражение сопровождается полной потерей зрения, а относительное — частичной | Для диагностики используют периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию | |

| Гетеронимная | Зрительные поля выпадают в височной или назальной части | Линия проходит горизонтально между видимым и невидимым участком | Диагностируют таким же методом, как гомонимный вид | |

| Битемпоральная | Распространенный вид патологии, при котором наблюдается выпадение полей в височной части, потеря зрения в назальной части | Аневризм аорты, опухоль доброкачественного или злокачественного характера | МРТ, КТ головного мозга | |

Норма периметрии

Поле зрения можно представить в виде трехмерного зрительного холма. Его основание – границы поля, а высота холма определяет степень светочувствительности отдельных участков сетчатки. В норме высота уменьшается от центра к периферии. Чтобы упрощать анализ, результаты периметрии отображают в виде карты на плоскости. Участки глазного дна на такой карте представлены так, что нарушения в нижних отделах сетчатки отражаются изменениями в верхних.

Центр поля зрения (точка фиксации) – фоторецепторы центральной ямки. Поскольку диск зрительного нерва не содержит светочувствительные клетки, на карте он представлен «слепым» пятном. Его еще называют физиологической скотомой или пятном Мариотта. Слепое пятно располагается в наружной части поля в горизонтальном меридиане (10-20° от центра поля).

Нормы периферических границ:

- верхняя – 50°;

- нижняя – 60°;

- внутренняя – 60°;

- наружная – меньше 90°.

Нормой периметрии выступает показатели поля зрения, которые характерны для человека со здоровыми глазами.

- на белый оттенок: 90° в височную сторону, 60° назально и вверх, 70° вниз;

- синий: кнаружи – 70°, кнутри – 50°, кверху – 50°, книзу – 0°;

- красный: кнаружи – 50°, кнутри – 50°, кверху – 40°, книзу – 40°;

- зеленый: кнаружи – 30°, кнутри – 50°, кверху – 30°, книзу – 30°.

Отклонения от диапазона нормальных величин свидетельствует о наличии заболеваний органов зрения. Для расшифровки результатов исследования рекомендована консультация офтальмолога.

Исследование поля зрения (периметрия)

Поле зрения — совокупность точек пространства, одновременно воспринимаемых неподвижным глазом, фиксирующим одну из точек этого пространства. Для оценки его состояния используют различные методы исследования — от самых простых до высокоточных, реализуемых с помощью современных технических средств.

Контрольный способ определения периферических границ поля зрения (по Дондерсу)

Врач и пациент располагаются в метре друг от друга таким образом, чтобы их глаза находились на одном уровне. Далее врач ладонью правой руки прикрывает свой правый глаз, а пациент соответствующей ладонью — свой левый глаз. После этого исследующий устанавливает кисть своей левой руки ~ в 0,5 м от исследуемого (за границей видимости с височной стороны) и начинает, слегка двигая пальцами, смещать ее кнутри. Фиксируют момент, когда испытуемый улавливает контуры перемещающегося объекта. Подобным же образом получают представление о положении наружной границы поля зрения пациента и в других интересующих врача меридианах. Следует иметь в виду, что при исследовании в горизонтальном меридиане ладонь врача должна быть расположена вертикально, а в противоположном ему меридиане — горизонтально.

Описанным же выше образом, но как бы в зеркальном отражении, определяют и поле зрения левого глаза пациента. Контролем как в первом, так и во втором случае служит поле зрения врача, если оно, конечно, нормальное. Результаты исследования фиксируют текстуально, т.е. записывают в соответствующий документ заключение, например: наружные границы поля зрения в норме или сужены (концентрично, секторообразно).

- Кинетическая периметрия

Этот вид исследования выполняют с помощью настольных или проекционных периметров. В первом случае необходимо дневное освещение, во втором — искусственное и сниженное до уровня 3-5 люкс.

Суть исследования сводится к тому, что объект избранного диаметра (от 1 до 5 мм), цвета и яркости медленно передвигают по дуге периметра в направлении от периферии к центру. Если объект белого цвета, то пациент, фиксирующий исследуемым глазом центральную метку периметра, должен определить момент появления его в поле зрения. Что касается хроматических объектов, то опознание их должно производиться по цвету.

В норме у взрослых людей границы монокулярного поля зрения для объекта белого цвета составляют: кнаружи — 90°, кнутри — 55°, вверху — 55°, внизу — 60°. Допустимы индивидуальные колебания в пределах 5-10°. У детей дошкольного возраста периферические границы поля зрения ~ на 10° уже, чем у взрослых людей. На цветные объекты поля зрения всегда уже, чем на тест белого цвета, и не совпадают между собой. При этом по ширине они располагаются в такой последовательности: синий, красный и зеленый цвета.

- Статическая периметрия

При данном виде исследования (Sloan L., 1939) имеется возможность определять уже пороги световой чувствительности сетчатки, выражены в децибелах (db), в тех ее точках, которые в первую очередь страдают при глаукоме (зона Бьеррума). Это исследование осуществляется с помощью специальных компьютерных периметров, снабженных спектром различных программ.

- Ориентировочное определение гемианопсий

Пациента просят указательным пальцем какой-либо руки разделить на две части предъявляемый объект — карандаш, линейку и т.д. При наличии ограничений в полях зрения гемианопического типа видимая больному длина его как бы урезается с какой-либо стороны. В результате при правосторонней гемианопсий больной сместит палец влево от реалього центра объекта, а при левосторонней — вправо.

- Определение центральных скотом и метаморфопсий

Дли проведения этого исследования необходимо иметь тест Амслера (Amsler M., 1930) или воспроизвести его самому — нарисовать на листе бумаги сетку (45×45 мм), состоящую из квадратиков, образованных перекрещивающимися вертикальными и горизонтальными линиями. Суть самого исследования заключается в том, что пациента просят одним глазом (второй надо закрыть) фиксировать с 30 см центральную метку (маленький крестик) сетки и сказать, как он ее воспринимает: четко и без деформаций или с искажениями, что характерно для метаморфопсии. Следует также иметь в виду, что сходимость линий свидетельствует о микропсии, расхождение — о макропсии. Если в поле зрения имеется скотома, то она проявит себя пятном, в пределах которого сетка может отсутствовать (линии как бы обрываются) или выглядеть завуалированной.

- Оценка функционального состояния периферических отделов сетчатки у пациентов с помутнением оптических сред

Методика стимулирования механофосфена

Исследование производят в затемненной комнате. В заинтересованный глаз закапывают 3-4 раза 0,5% раствор дикаина. Далее врач кончиком стеклянной палочки кратковременно и поочередно надавливает на 4 точки его склеры, находящиеся в 12 мм от лимба по меридианам 1 — 4 — 7 и 10 часов. При этом взгляд исследуемого должен быть направлен в сторону, противоположную точке касания, а сила давления на нее составлять ≈10-13 г. Рекомендуются частые повторные воздействия на точки касания.

Результат исследования оценивается как положительный («+»), если пациент улавливает фосфен и правильно его локализует, т.е. видит в квадранте, противоположном зоне стимуляции сетчатки.

Механофосфен можно вызвать не только воздействием на склеру через конъюнктиву, как это описано выше, но и транспальпебрально. В последнем случае анестезия не требуется. Результаты проведенного исследования необходимо занести в протокольный бланк.

В каких случаях требуется?

Чаще всего поле зрения страдает при таких заболеваниях:

- Патологические процессы в зрительном нерве: травма, неврит.

- Глаукома в любой стадии развития.

- Отслойка сетчатки, кровоизлияния и новообразования в ней.

- Травмы мозга.

- Новообразования ЦНС.

- Рассеянный склероз.

- Нарушение кровообращения мозга.

- Гипертония.

- Профилактические осмотры (например, для водителя).

Показания к проведению кампиметрии

Показаниями для проведения кампиметрии являются подтверждения или опровержения таких патологий:

- ранняя диагностика глаукомы;

- невриты зрительного нерва;

- травма головы, нарушение кровообращения головного мозга под влиянием внешних травмирующих факторов;

- заболевания околоносовых пазух;

- при диагностировании гипертонии и в рамках профилактического осмотра пациента.

Если говорить о том, какие факторы могут помешать получить точные и корректные результаты диагностики – к таковым специалисты относят:

- диагностированный птоз, поражающий верхнее веко;

- при нависании выступа брови в исследуемую зрительную зону;

- при аномально глубоко посаженных глазах;

- если высокая у пациента переносица.

Врачи рекомендуют проходить диагностику посредством компьютерного кампиметра или периметра – это позволит получить более точные и достоверные данные. Во всех остальных случаях противопоказаний нет к проведению данного метода диагностики. Единственное, что стоит отметить – в силу малого возраста пациента, неспособности понять сути процедуры и дать ответ на задаваемые вопросы, проведение данного метода также затруднительно.

Разновидности периметрии

Периметрию проводят по нескольким разным методикам. Самым простым считается тест Дондерса, который позволяет оценить границы поля зрения. Пациента располагают в метре от врача и просят сфокусировать взгляд на носу обследующего. Пациент закрывает сначала один глаз, а доктор показывает различимый объект и проводит его в одном из меридианов.

Для изучения центрального поля используют тест Амслера – еще более простой метод обследования. Тест дает возможность оценить зону до 10° от центра поля зрения. При диагностике используют решетку из горизонтальных и вертикальных линий, где в центре имеется точка. Пациент должен зафиксировать взгляд на точке с расстояния в 40 см. Признаки патологии по тесту Амслера: искривление линий и возникновение пятен. Метод незаменим при первичной диагностике патологий макулы.

Исследовать центральное поле зрения можно при помощи метода кампиметрии. Пациент должен закрыть один глаз и зафиксировать взгляд на черной доске, расположенной в метре. Доска (1×1 м) имеет в центре белую точку. По исследуемым меридианам водят белые объекты разного диаметра (1-10 мм) пока те не исчезают. Скотомы отмечают сначала на доске, а результаты переносят на бланк.

В теории результаты разных методов должны совпадать, но на практике движущиеся объекты просматриваются лучше, чем стационарные. Особенно это заметно в зонах с дефектами, что называется феноменом Риддоха.

Методы диагностики

Для исследования используются разные методики, при этом каждый глаз нужно диагностировать отдельно. Врач попросит вас смотреть в одну точку, отмечая появление объекта в близлежащих участках.

Поле зрения для каждого глаза определяется по отдельности. Тот глаз, который не проверяется, закрывается щитком, ладонью либо повязкой.

Основные диагностические методики:

- Контрольная – позволяет производить ориентировочную оценку поля зрения, не занимает много времени и не требует применения специального оборудования. Главный контроль в данном случае – нормальное поле зрения специалиста, проводящего диагностику. Вам нужно будет закрыть ладонью один глаз, а вторым зафиксировать открытый глаз сидящего напротив врача. В процессе проверки отмечается появление пальцев, ручки и других предметов, попадающих в поле зрения.

- Кинетическая – для ее проведения используется ручной периметр (экран, имеющий форму полусферы). Подбородок устанавливается на подставке прибора, исследуемым глазом фиксируется соответствующая метка. Как только вы увидите боковым зрением светящийся объект (он может передвигаться от периферии к центру или наоборот), говорите врачу, что вы его видите. В данном случае за границы поля зрения принимаются точки, в которых объект исчезает или появляется.

- Статическая – данный тип периметрии проводится с применением автоматического периметра. Подбородок устанавливается на подставку, исследуемый глаз фиксирует метку. Компьютер в разных участках экрана начинает показывать светящийся объект и увеличивает его яркость, пока вы не заметите его и не нажмете соответствующую кнопку.

- С удвоенной частотой – в данном случае исследуемый рассматривает черные и белые вертикальные полосы, которые мерцают с высокой частотой (за счет это возникает эффект их удвоения). Если вертикальные полосы на определенных частотах не видны, это указывает на патологии зрительного нерва или сетчатки. Методика имеет высокую эффективность на ранних стадиях диагностики глаукомы.

Основные способы периметрии – кинетическая, статическая, контрольная, с удвоенной частотой.

Основные методы исследования

Для осуществления означенного вида исследования применяется специальный прибор — периметр. Офтальмологические периметры — приборы, позволяющие отследить диапазон поля зрения в заданных границах.

Эти приборы представлены в нескольких разновидностях и предполагают использование определенных методик исследования.

Периметрическое исследование проводится несколькими методами:

- Кинетический.

- Статический.

- Кампиметрия.

- Тест Ампспера.

- Тест Дондерса.

Кинетическая периметрия заключается в оценке зависимости поля зрения от размеров, цветовой насыщенности перемещаемого предмета. Для такого исследования используется яркий световой стимул. Объект перемещают по заданным траекториям. Точки, в которых глаз показывает определенные реакции, заносят в специальный бланк. После окончания теста, все точки соединяют и получают те самые границы поля зрения. Вот так выглядит бланк периметрического обследования:

Этот метод обследования позволяет определить наличие не только офтальмологических патологий, но некоторых нарушений ЦНС. Для проведения кинетической периметрии используются специальные проекционные периметры.

Современные проекционные периметры обеспечивают высокую точность измерений. Это, в свою очередь, позволяет диагностировать большое количество серьезных офтальмологических расстройств.

Статическая периметрия основывается на наблюдении за неподвижным объектом, который фиксируют в разных участках поля зрения. При помощи этой методики определяют порог чувствительности глаза к восприятию изменений интенсивности выраженности картинки. Эта методика подходит для проведения скрининговых исследований и позволяет выявить многие патологии сетчатки на начальном этапе развития. Эта разновидность исследования осуществляется при помощи автоматических компьютерных периметров. Такое оборудование позволяет исследовать все поле зрения или определенные показатели на отдельных участках. За счет такого оборудования можно провести надпороговую или пороговую периметрию.

Надпороговое исследование позволяет зафиксировать качественные изменения поля зрения. Основываясь на таких показателях можно предположить ряд офтальмологических патологий.

Пороговая периметрия применяется для количественной оценки световой чувствительности сетчатки глаза.

Выше указаны две основных методики, применяемые для проведения рассматриваемого вида офтальмологического обследования.

Тест Амспера базируется на изучении реакции глаза, при взгляде, зафиксированном на объекте, помещенном в середине решетки. Это достаточно простая методика, которая позволяет оценить центральное поле зрения. Для этих же целей может использоваться другая методика — кампиметрия.

Кампиметрия – это исследование, проводимое с фиксацией взгляда на объект белого цвета, который помещен в черный квадрат.

Тест Дондерса – простейшая методика, которая рассчитана на ориентировочную оценку границ поля зрения. Опирается тест на фиксацию взгляда пациента на объекте, который потом перемещается от периферии к центру одного из меридианов (4-8). При этом виде тестирования за норму берется поле зрения врача. Рассчитывается, что ,и доктор, и пациент должны сфокусировать взгляд на объекте одновременно.

Для проведения теста Дондерса врач и пациент должны занять положение, показанное на картинке.

В отличие от остальных методик, этот тест выполняется без применения специальной аппаратуры. Этот вариант проверки выбирается в случаях, когда проведение инструментальной диагностики по каким-либо причинам невозможно.

Какие результаты периметрии указывают на патологии

Графически поле зрения выглядит в форме холма. Такая ассоциация позволяет детально объяснить пациенту наличие проблемных участков и их размещение. Патологии приводят к ухудшению не только периферического зрения, но и к полному падению четкости картинки. Результаты исследования заносят в специально оформленный бланк.

- наличие у пациента выпадений больше нормы свидетельствует о патологическом состоянии зрительных органов;

- скотомы в поле говорят о глаукоме;

- сужение периферического зрения сигнализирует о заболеваниях глаз, которые необходимо дополнительно исследовать.

Отхождение полученных данных периметрии от нормы не всегда свидетельствует о наличии патологии глаз. На достоверность методики воздействует усталость пациента, плохая освещенность помещения или сложности с фиксацией взгляда на стимуляторах.

Диагностика определяет цветовые нарушения в сетчатке или ее невосприимчивость к яркому свету. Дополнительно периметрия позволяет диагностировать нарушения в зрительно аппарате, которые развиваются впоследствии глаукомы. Для уточнения диагноза возможно назначение нескольких видов периметрии.

Основные показатели нарушений при периметрии – сужение полей зрения и скотомы. В зависимости от степени поражения зрительного пути характеристики сужения поля будут отличаться. Изменения могут быть односторонними или двухсторонними, а также концентрическими и секторальными. Концентрические изменения наблюдаются по всем меридианам, а секторальные – на конкретном участке при нормальных границах на всем остальном протяжении.

Дефекты, которые расположены в каждом глазу в одной половине поля, называются гемианопсией. Данное состояние разделяется на гомонимное и гетеронимное. Гомонимная гемианопсия – выпадение с височной стороны в одном глазу и с носовой в другом. Гетеронимная гемианопсия – симметричное выпадение носовых или теменных половин поля в обоих глазах.

Типы гемианопсии по размерам выпадения:

- полная (выпадение всей половины);

- частичная (сужение некоторых зон);

- квадратная (изменения в верхних или нижних квадрантах).

Скотомой называют область выпадения в поле зрения, которая окружена сохранной зоной, то есть не совпадает с периферическими границами. Такие выпадения могут принимать любую форму и располагаться в любой области (центр, пара- и перицентральная зоны, периферия).

Различимые пациентом скотомы называют положительными. Если выпадение обнаруживается только во время обследования, оно считается отрицательным. Пациенты, страдающие от мигрени, отмечают возникновение мерцающей скотомы. Она появляется внезапно, имеет кратковременный характер и перемещается в поле зрения.

Виды патологических скотом:

- относительная (снижение чувствительности, при котором определяются только большие и яркие объекты);

- абсолютная (полное выпадение зоны поля).

Парацентральные скотомы Бьеррума могут указывать на развитие глаукомы (повышенное внутриглазное давление). Такая скотома дугообразно окружает центр поля, а потом увеличивается и сливается с ним. Скотома появляется при повышении внутриглазного давления, а при снижении может полностью исчезать. На поздней стадии глаукомы выявляют две скотомы Бьеррума, соединенные между собой.

Изменения поля зрения

Патологические изменения поля зрения могут быть вызваны самыми разными причинами. Несмотря на многообразие подобных изменений, все они условно могут быть разнесены на две большие группы:

- очаговые дефекты поля зрения (скотомы);

- сужения границ поля зрения.

Изменения полей зрения при различных патологиях центральной нервной системы весьма характерны и являются важнейшими симптомами для топической диагностики заболеваний головного мозга.

Очаговые дефекты(скотомы)

Отсутствие зрительной функции на ограниченном участке, контуры которого не совпадают с периферическими границами поля зрения, носит название скотомы.

Такое нарушение зрения может совершенно не ощущаться самим больным и выявляться во время специальных методов исследования (т.н. отрицательная скотома).

В некоторых случаях скотома ощущается больным как локальная тень или пятно в поле зрения (положительная скотома).

Скотомы могут иметь практически любую форму: овал, круг, дуга, сектор, неправильная форма. В зависимости от расположения участка ограничения зрения по отношению к точке фиксации скотомы могут быть центральными, парацентральными, перицентральными, периферическими или секторальными.

Если в области скотомы зрительная функция полностью отсутствует, такая скотома называется абсолютной.

Если же больной отмечает лишь очаговое нарушение четкости восприятия предмета, то подобная скотома определяется как относительная.

Следует отметить, что у одного и того же больного скотома на разные цвета может выявляться как абсолютная, так и как относительная.

Помимо всевозможных патологических скотом, у человека существуют физиологические скотомы.

Примером физиологической скотомы может служить известное многим слепое пятно – абсолютная скотома овальной формы, определяемая в височной области поля зрения, и представляющая собой проекцию диска зрительного нерва (эта область не имеет светочувствительных элементов).

Физиологические скотомы имеют четко установленные размеры и локализацию, увеличение же размеров физиологических скотом свидетельствует о патологии. Так, увеличение размеров слепого пятна может быть вызвано такими заболеваниями, как глаукома, гипертоническая болезнь, отек диска зрительного нерва.

Для выявления скотом раньше специалистам приходилось использовать довольно трудоемкие методы исследования поля зрения. В настоящее время этот процесс значительно упростился благодаря применению автоматических периметров и тестеров центрального зрения, а само исследование длится всего несколько минут.

[direct2]

Изменение границ поля зрения

Сужения поля зрения могут носить глобальный характер (концентрическое сужение) или быть локальными (сужение поля зрения на каком-то определенном участке при не измененных границах поля зрения на остальном протяжении).

Сужение концентрическое

Степень концентрического сужения поля зрения может быть как незначительной, так и выраженной, с образованием так называемого трубочного поля зрения.

Концентрическое сужение поля зрения может быть обусловлено различными патологиями нервной системы (неврозами, истериями или неврастениями), в таком случае сужение поля зрения будет функциональным.

На практике концентрическое сужение поля зрения чаще вызывается органическими поражениями органов зрения, такими как периферический хориоретинит, неврит или атрофия зрительного нерва, глаукома, пигментный ретинит и пр.

Чтобы установить, какое сужение поля зрения имеется у больного, органическое или функциональное, проводят исследование с предметами разного размера, располагая их на различном расстоянии. При функциональных нарушениях поля зрения величина предмета и расстояние до него практически не влияют на конечный результат исследования. Для дифдиагностики также имеет значение способность больного к ориентации в пространстве: затрудненная ориентация в окружающей обстановке обычно обусловлена органическими сужениями поля зрения.

Локальное сужение поля зрения может быть односторонним или двусторонним. Двустороннее сужение поля зрения, в свою очередь, может быть симметричным или асимметричным.

На практике большое диагностическое значение имеют полное двустороннее отсутствие половины поля зрения – гемиопия, или гемианопсия. Подобные нарушения свидетельствуют о поражении зрительного пути в области зрительного перекреста (или позади него).

Гемианопсии могут быть выявлены самим больным, однако гораздо чаще подобные нарушения выявляются в ходе исследования поля зрения.

Гемианопсия может быть гомонимной, когда с одной стороны выпадает височная половина зрения, а с другой – носовая половина поля зрения, и гетеронимной – при симметричном выпадении носовых или теменных половин поля зрения с обеих сторон.

Помимо этого, различают полную гемианопсию (выпадает вся половина поля зрения целиком) и частичную, или квадрантную, гемианопсию (граница дефекта зрения начинается от точки фиксации).

Гемианопсия

Гомонимная гемианопсия возникает при объемных (гематома, новообразование) или воспалительных процессах в ЦНС, вызывающих ретрохиазмальное поражение зрительного пути на противоположной от выпадения поля зрения стороне. У больных также могут выявляться симметричные гемианоптические скотомы.

Гетеронимная гемианопсия может быть битемпоральной (выпадают наружные половины поля зрения) или биназальной (выпадают внутренние половины поля зрения).

Битемпоральная гемианопсия свидетельствует о поражении зрительного пути в области зрительного перекреста, она часто возникает при опухолях гипофиза.

Биназальная гемианопсия возникает, когда патология затрагивает неперекрещенные волокна зрительного пути в области зрительного перекреста. Такое повреждение может быть вызвано, например, аневризмой внутренней сонной артерии.

Размер поля человеческого зрения

Все люди неповторимы, у каждого человека есть определённые особенности. Угол зрения и размер поля зрения у каждого свои. У конкретного человека они определяются следующими факторами:

- индивидуальные особенности глазного яблока;

- индивидуальная форма и размер век;

- индивидуальные особенности костей возле орбит глаз.

Кроме того, угол зрения определяется размерами предмета, который рассматривается, и расстоянием от него до глаза (эта дистанция и поле зрения человека связаны обратно пропорционально).

Строение глаз человека и строение его черепа являются естественными ограничителями поля зрения. В частности, угол зрения ограничивается надбровными дугами, спинкой носа и веками. Однако ограничение, создаваемое каждым из этих факторов, является малозначительным.

190 градусов – таково значение угла зрения обоих глаз человека. Один отдельный глаз имеет следующие показатели нормы:

- 55 градусов для градации в верхнюю сторону от точки фиксации;

- 60 градусов для градации в нижнюю сторону и в сторону, идущую от носа вовнутрь;

- 90 градусов для градации со стороны виска (снаружи).

Когда исследование полей зрения показало несоответствие нормальному уровню, следует определить причину, нередко связанную с глазами либо нервной системой.

Угол зрения улучшает пространственную ориентацию человека, позволяет ему получать большее количество данных об окружающем мире, поступающих в мозг с помощью зрительных рецепторов. В результате научных исследований зрительных анализаторов было установлено, что человеческий глаз может чётко отличить одну точку от другой только в случае фокусировки под углом минимум 60 секунд. Поскольку угол человеческого зрения непосредственно определяет объём воспринимаемой информации, некоторые люди стремятся достичь его расширения, поскольку это позволяет быстрее читать тексты и хорошо запоминать содержание.

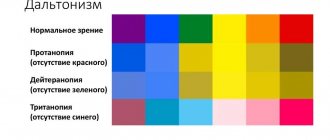

Использование цветов

В зависимости от качества зрения используют разные по диаметру объекты. При нормальном зрении применяют объекты в 3 мм, а при низком – от 5 до 10 мм. На периферии сетчатки светоощущение отсутствует, край воспринимает только белый. По мере приближения к центру появляется синий, красный, желтый и зеленый. В центре различимы все цвета.

Границы полей зрения при использовании белого объекта:

- кнаружи – 900;

- вверх – 50-550;

- вверх и наружу – 700;

- вверх и внутрь – 600;

- внутрь – 550;

- вниз и внутрь – 500;

- вниз – 65-700;

- вниз и наружу – 900.

Возможны колебания от 5 до 100 единиц. Исследование на другие цвета осуществляется аналогично, но с цветными объектами. Пациент отмечает не момент появления объекта, а момент распознавания цвета. Нередко изменения на белый цвет не обнаруживаются, но выявляют сужение на другие цвета.