ПЭТ/КТ-исследование — что это?

Расшифровка аббревиатуры звучит как позитронно-эмиссионная томография – компьютерная томография. Данный метод диагностики совмещает исследование структуры и функциональных характеристик тканей. Особенно широко технологию применяют в онкологии для выявления и определения степени развития злокачественных опухолей.

Почему?

Сегодня в мире до 90% ПЭТ/КТ-исследований проводят у людей, которые страдают раковыми заболеваниями. Исследование важно с точки зрения ряда аспектов:

- Исследование важно с точки зрения определения степени развития и распространения опухолевого процесса, обнаружения метастазов, как региональных, так и отдаленных.

- В медицинской практике случаются ситуации, когда врачам неясен характер процесса, проистекающего в том или ином органе. Исследование позволяет дифференцировать процесс, различить доброкачественный либо злокачественный.

- Исследование помогает понять, эффективно ли проводимое лечение.

- Исследование может применяться как диагностика рецидива заболевания.

Если говорить о диагнозе, то многие раковые опухоли имеют способность активно накапливать фтордезоксиглюкозу. Это вещество применяют в ходе исследования. Однако некоторые виды раковых опухолей обладают низким метаболизмом.

К таким видам относятся:

- Высокодифференцированные раковые новообразования щитовидной железы; Доброкачественные опухоли любых локализаций;

- Часть опухолей почек;

- Некоторые опухоли костной ткани;

- Опухоли печени;

- Опухоли предстательной железы;

- Некоторые виды сарком, лимфом.

Имея низкий уровень метаболизма, они плохо визуализируются по данным ПЭТ/КТ. А это означает, что требуются иные диагностические методы.

ПЭТ-центр ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России

Что такое ПЭТ?

ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) – это современный высокочувствительный метод ядерной диагностики, позволяющий оценить различные метаболические процессы, происходящие в органах и тканях. В основе метода лежит возможность отслеживать распределение в организме биологически активных соединений, меченных позитрон-излучающими радиоизотопами.

ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией) – позволяет при одном исследовании изучить физиологические и патофизиологические процессы, а также сопоставить их с анатомо-топографическими особенностями строения органов и тканей.

Это возможно благодаря тому, что метод состоит из двух модальностей:

- ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) – функциональная оценка;

- КТ (компьютерная томография) – анатомо-структурная оценка.

Важной особенностью ПЭТ/КТ является возможность за одно исследование провести диагностику всего тела: от уровня глазниц до верхней трети бедра (при необходимости зона обследования расширяется).

Cтоимость ПЭТ/КТ и ПЭТ исследований

ПЭТ/КТ всего тела с 18F-ФДГ – 51.000 рублей.

ВНИМАНИЕ!

В ПЭТ-центре НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева возможно выполнение ПЭТ/КТ исследования БЕСПЛАТНО для пациента:

- по ОМС (оплата из фонда обязательного медицинского страхования). Подробнее >>>

- по безналичному расчету за счет средств страховых компаний – подробности при записи на исследование и по тел. экономического отдела НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева +7 (495) 414–75–67.

Иногородние пациенты могут воспользоваться услугами гостиницы на территории НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева – подробности по тел. +7 (495) 414–75–46.

Запись на исследование

ВНИМАНИЕ!

Все ПЭТ-исследования проводятся по предварительной записи. Запись на исследования осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13:00 до 17:00 только по телефону

ВНИМАНИЕ:

необходимо соблюдение определенных правил подготовки перед исследованием.

- Памятка для пациента, записанного на ПЭТ/КТ или ПЭТ исследование всего тела с 18F-ФДГ

- Памятка для пациента, записанного на ПЭТ/КТ всего тела с 11С-холином

- Памятка для пациента, записанного на ПЭТ головного мозга с 11С-метионином

- Памятка для пациента, записанного на ПЭТ/КТ миокарда с 13N-аммонием

Схема проезда

Адрес:

121552, Москва, Рублевское шоссе, 135. ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. Центр расположен на пересечении Рублевского шоссе и МКАД.

Проезд на общественном транспорте:

- От ст. метро «Молодежная». Выход из первого вагона. Автобус №660 и маршрутное такси №660, до остановки «Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева». Остановка напротив проходной.

- От ст. метро «Крылатское». Выход из последнего вагона, направо. Автобусы №129 и 376, маршрутные такси № 358 и 376, до остановки «Черепково», перейти по подземному переходу на противоположную сторону и по дорожке подняться к Центру. Проходная, ближайшая к Рублевскому шоссе. Отдельный вход под козырьком (справа, ближайший к проходной) с табличкой «ПЭТ-центр».

Вас встретит регистратор и проводит к врачу.

Описание технологии исследования

Основу технологии исследования составляет изучение особенностей тканей, структурных и функциональных. Функциональные особенности можно оценить благодаря обмену веществ. Приведем следующий пример. Выбираем вещество, которое необходимо всем клеткам организма. Маркируем его радиоактивной меткой, вводим в организм и наблюдаем места его максимального накопления.

Глюкоза – универсальное вещество в организме человека. С помощью глюкозы происходит питание практически всех тканей и клеток. В злокачественных опухолях происходит наибольшее ее потребление, так как рост и размножение опухолевых клеток требует много энергии.

В ходе ПЭТ/КТ-исследования глюкоза маркируется радиоактивными атомами с коротким периодом полураспада. Попав в организм глюкоза в активно накапливается в тканях с наиболее интенсивным метаболизмом, т. е. в раковых опухолях.

Метка распадается, излучая при этом энергию в виде гамма-лучей. Специальный прибор регистрирует данный процесс. Данные, которые получает врач, складываются визуальную модель, показывающую место расположения новообразования, его размеры и метастазы.

Радиоактивные метки скапливаются только в месте локации атипичных клеток, здоровые ткани не визуализируются.

Когда врачу необходимо рассмотреть и здоровые, и измененные структуры, на помощь приходит КТ, позволяющая получить детальную картинку с точностью до миллиметра.

После того как данные от обеих сканирующих систем получены, их накладывают друг на друга, добиваясь тем самым изображения, дающее четкое представление о локации опухолевых очаги.

Совмещение различных методов визуализации

Диагностические возможности расширяются не только за счет применения новых радиофармпрепаратов, более чувствительных к изменению метаболизма в определенных областях. Совершенствуются и технологии визуализации, за счет их комбинирования.

Первые аппараты для проведения обследования с помощью метода позитронно-эмиссионной томографии показывали области с патологическими процессами, но не давали достаточно точную информацию о их расположении в тканях. Чтобы получить более точную клиническую картину, совместили ПЭТ и КТ исследования.

ПЭТ с КТ

Установки, совмещающие позитронно-эмиссионную томографию и компьютерную томографию сегодня уже стали стандартом, и значительно улучшили информативность результатов сканирования. Так, например, если ПЭТ исследование очага осуществляется в рамках подготовки больного к стереотаксической радиохирургии, информативность позитронно-эмиссионной томографии не всегда достаточна для определения точных анатомических границ опухоли, и, следовательно, гарантии безопасности и эффективности лечения.

В данном случае показано проведение комплексного обследования: ПЭТ в сочетании с КТ. Для этих целей используются специальные аппаратные комплексы, позволяющие одновременно проводить оба вида диагностики. С помощью КТ определяется анатомия патологического очага, а позитронно-эмиссионный томограф предоставляет информацию о метаболической активности тканей в проблемных областях.

Таким образом, диагностика ПЭТ в сочетании с КТ позволяет врачу получить информацию, которую не способно предоставить ни одно из этих исследований, проведенных по отдельности.

Сегодня на основании результатов ПЭТ КТ обследования:

- проводится диагностика для выявления областей с патологиями, при подозрении на онкологическое заболевание;

- определяется не только наличие крупных опухолей, но и наличие метастаз;

- оценивается эффективность лечения и определяется его дальнейшая тактика;

- решается вопрос о возможности и характере хирургического вмешательства;

- определяется порядок проведения радиохирургического лечения и других видов лучевой терапии;

- проводится контроль состояния после лечения, выявляются рецидивы заболевания.

ПЭТ с МРТ

В настоящее время активно ведутся разработки и появились первые образцы установок совмещающих ПЭТ с МРТ. Для рада случаев применение МРТ будет более информативно, чем использование компьютерной томографии. Магнитно-резонансная томография позволяет получить точное изображения всех тканей, и оно не заслоняется костными структурами, как в случае с КТ. Дополнительным плюсом в использовании МРТ совмещенной с позитронно-эмиссионной томографией будет снижение лучевой нагрузки на организм пациента. МРТ это не рентгенологический метод обследования. Первые образцы ПЭТ МРТ установок появились в Израиле и США. В России, к сожалению, в данный момент такого оборудования пока еще нет.

Виды используемых препаратов

Потенциал исследования зависит от арсенала радиофармпрепаратов, которые используются в нем. Эти препараты маркированы нестабильными изотопами, которые делают их радиоактивными.

Сегодня для процедуры исследования широко используют изотопы таких элементов, как:

- Азот-13;

- Кислород-15;

- Углерод-11;

- Фтор-18.

В онкологии наиболее распространен фтор, так как у него наибольший период полураспада и при этом наименьшая энергия излучения.

Эти преимущества фтора делает возможным получить высококачественные изображения с высоким пространственным разрешением. Кроме того, относительно длительный период полураспада делает возможным транспортировать препарат от места производства до клиники.

Самый распространенный применяемый препарат – фтордезоксиглюкоза. Она представляет собой аналог глюкозы. Атипичные клетки поглощают его быстрее, он активно скапливается, а это для сканирования идеально.

Недостаток фтордезоксиглюкозаэтого – накапливание его в тканях мозга и нефронах, что, в свою очередь, может стать причиной подсвечивания этих органов, даже когда они здоровы.

Данный недостаток стимулировал поиск иных, более совершенных препаратов, и сейчас таковые созданы.

Примером современного препарата может служить 18F-FET. Предназначен он для головного мозга и содержит аминокислоту тирозин, меченую изотопом фтора-18. У тирозина избирательная накопительность в ткани мозга очень высокая, это важно для визуализации нейроопухолей.

Препарат используют также в целях диагностики новообразований ротоглотки, для обнаружения метастазов и диагностики поражения шейных лимфатических узлов.

Что такое ПЭТ КТ

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – один из самых информативных методов в ранней диагностике серьезных заболеваний: кардиологических, неврологических, в том числе и онкологических.

Суть метода

В ходе исследования с помощью ПЭТ-сканера патологические изменения фиксируются на молекулярном уровне, благодаря чему заболевания выявляются уже на начальной стадии, до появления симптоматики. Высокая диагностическая точность метода ПЭТ КТ достигается благодаря сочетанию двух технологий визуализации: позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. ПЭТ позволяет получить данные о функциональных особенностях организма, а КТ дает возможность соотнести снимки срезов исследуемой зоны с анатомическими характеристиками и воссоздать трехмерную модель органа.

Расшифровка изображений ПЭТ КТ показывает:

- локализацию, структуру, размеры патологического очага;

- степень агрессивности раковых клеток;

- стадию развития новообразования;

- органы, затронутые метастазами;

- результаты ранее проведенного лечения.

ПЭТ-исследование относят к методам ядерной медицины. Для обнаружения патологических процессов используются радиофармпрепараты. Изотопы поступают в организм пациента в безопасных минимальных дозах. Дозировку в каждом случае рассчитывают индивидуально. Радиоактивные метки вводятся внутривенно путем инъекции или через легкие с помощью специального ингалятора. Тип изотопа зависит от того, какой орган исследуется. Для ПЭТ КТ всего тела чаще всего используют 18F-фтордезоксиглюкозу.

Проникая в организм, радиомаркер излучает энергию разной частоты. У измененных и здоровых тканей скорость метаболизма различается. В местах локализации опухолей наблюдается активное поглощение глюкозы и усиленное деление клеток. Именно эти процессы регистрируют датчики. При расшифровке результатов врачи анализируют полученные срезы и определяют степень накопления радиоактивных частиц в тканях. ПЭТ-сканер определяет очаги, где скапливается наибольшее количество изотопа, а компьютерный томограф устанавливает их местоположение.

Преимущества ПЭТ диагностики:

- высокая достоверность результатов диагностики;

- возможность выявления опухолей на бессимптомной стадии;

- отсутствие ограничений по возрасту;

- безболезненность и безопасность;

- возможность одновременного обследования разных органов.

Области применения ПЭТ КТ в медицине

Около 80% всех клинических исследований ПЭТ КТ выполняются в онкологии. На сегодняшний день это один самых точных и информативных способов диагностики рака. Позитронно-эмиссионная томография позволяет дифференцировать новообразования, определять степень их распространения, выявлять метастазы на ранней стадии.

В кардиологии исследование дает возможность оценить состояние сердечной мышцы, обнаружить участки с нарушенным кровообращением, выявить признаки не диагностированных вовремя инфарктов и ишемической болезни на ранней стадии.

Доказана эффективность ПЭТ-обследования в неврологии. Без хирургического вмешательства врачам удается регистрировать изменения, характерные для эпилепсии, болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного склероза и других сложных отклонений.

Отличия ПЭТ КТ от других диагностических методов

Позитронно-эмиссионная томография имеет ряд преимуществ перед традиционными методами сканирования (рентгеном, УЗИ, МРТ и др.). Главное достоинство ПЭТ КТ – способность точно определять онкологические процессы.

Гибридный метод ПЭТ КТ более точно, чем другие способы исследования, выявляет опухоли и метастазы, определяет локацию патологических очагов и степень распространенности патологических изменений.

При обследовании разных участков тела с помощью рентгена нередко приходится выполнять несколько процедур сканирования, что увеличивает лучевую нагрузку на организм и повышает стоимость диагностики. С помощью ПЭТ-сканера в ходе одной процедуры можно обследовать сразу все органы и части тела.

Исследование длится 40–60 минут, расшифровка снимков занимает от 3 часов до 2 дней. Результаты пациентам выдают на CD-носителе или в распечатанном виде. К протоколу обследования прилагается заключение врача.

Показания к исследованию

- Поиск первичного очага опухоли при обнаружении метастазов;

- Определение стадии онкологического процесса;

- Дифференцированная диагностика рецидива и изменений послелечебных;

- Мониторинг течения заболевания, выявление рецидива;

- Планирование радиотерапии и хирургической манипуляции;

- Планирование биопсии и нахождение наиболее агрессивной зоны опухоли.

Радиочастотная абляция метастазов в печени

Подготовка

При подготовке к обследованию необходимо придерживаться ряду правил:

- За сутки до назначенной процедуры соблюдать безуглеводную диету.

- Придти на исследование натощак.

- Накануне исследования избегать больших физических нагрузок.

- В день проведения процедуры пить обычную воду.

- Отказаться от жевательной резинки.

- На процедуру явиться в удобной комфортной и желательно теплой одежде.

Рекомендуется принести на процедуру исследования информацию о заболевании, диагнозы, выписки из других стационаров, результаты иных исследований и т.д.

Проведение

Самой процедура укладывается в час, однако необходимо иметь в виду подготовку, оформление необходимых бумаг и послепроцедурный отдых.

Процедуру проходят в комфортной одежде, необходимо снять все металлосодержащее.

Необходимо сообщить врачу о болезненных ощущениях, которые могут возникнуть от долгой неподвижности. Учитывая это, он сможет подобрать индивидуальный режим проведения процедуры.

После инъекции необходимо лежать молча, неподвижно и расслабленно. Неподвижность благотворно влияет на правильное распределение введенного препарата. Это важно для качества изображения.

Первый этап обследования – введение препарата. Длится он примерно час. Вводят препарат внутривенно. Иногда пациент может ощущать жар, не более того. Распределение препарата по клеткам длится примерно час.

Второй этап – сканирование. Пациент в томографе. Первой выполняют КТ, затем – ПЭТ. Если требуется, вводят дополнительно вещество контрастное. Длительность этого этапа варьируется от двадцати до сорока минут.

По окончании происходит наложение снимков КТ и ПЭТ.

Позитронно-Эмиссионная Томография (ПЭТ)

- Печать

Позитронно-Эмиссионная Томография (ПЭТ)

Является дополнительным методом диагностики для оценки нарушений метаболизма и локализации эпилептогенных зон.

В клинической практике, наиболее часто, ПЭТ применяется с использованием флуорин-8-флуоро-2-дезокси-D-глюкозы (18-фтордезоксиглюкозы). Эпилептогенная зона характеризуется гипометаболизмом в межприступном периоде и гиперметаболизмом во время приступа.

Наибольшей чувствительностью данный метод обладает при расположении эпилептогенных изменений в височных долях головного мозга.

ПЭТ, в частности, ПЭТ-КТ обеспечивает лучшее качество и большее разрешение изображений в сравнении с ОФЭКТ. Для изучения эпилепсии используются различные варианты ПЭТ: основанные на метаболизме глюкозы, серотонина, кислорода, скорости кровотока и плотности рецепторов. Флюоро-2-деоксиглюкоза (Ф-ФДГ) ПЭТ, основанная на оценке метаболизма глюкозы в головном мозге, является проверенным и относительно доступным методом. Другие ПЭТ исследования предъявляют большие требования к оборудованию, техническому персоналу, и, соответственно, являются дорогостоящими.

Рисунок 1. ФДГ-ПЭТ показывает обширный участок гипометаболизма в правой височной доле (стрелки) (А). ФМЗ-ПЭТ показывает точнее локализованный участок в мезиальной височной области у того же пациента (стрелка) (В). Симметричное распределение ФМЗ у здорового человека

ФДГ-ПЭТ – метод основан на изучении метаболизма радиочувствительного аналога глюкозы. Глюкоза является главным источником энергии для мозга. Метаболизм глюкозы находится в прямой зависимости от активности нейронов. Ф-ФДГ попадает из крови в клетки с помощью трансмембранных белков-транспортеров, в частности, ГЛЮТ1. В клетке Ф-ФДГ фосфорилируется гексокиназой до ФДГ-6-фосфата. Дальнейший метаболизм ФДГ-6-фосфата ограничен и, по сути, молекула остается заблокированной в клетке.

Исследование проводится натощак, за день до исследования не следует употреблять алкоголь, кофе, а также препараты, влияющие на мозговую активность. За 30 минут до и в течение 30 минут после инъекции ФДГ пациент должен находиться в спокойной обстановке, исключающей шум, яркий свет и другие раздражители. Если уровень глюкозы крови перед инъекцией превышает 150-200 мг/дл, исследование откладывается, тк в состоянии гипергликемии высокий уровень циркулирующего инсулина увеличивает транспортировку ФДГ в мышцы и снижает его захват мозгом. У пациентов с сахарным диабетом успех исследования зависит от степени компенсации диабета. До введения ФДГ проводится низкодозовая КТ с последующей обработкой. Доза ФДГ для взрослых 185-740 мБк, для детей 5,18-7,4 мБк. Доза снижается при использовании 3D сканирования, что возможно при помощи большинства современных аппаратов. ФДГ-ПЭТ проводится через 30-60 минут после инъекции ФДГ и длится 15-30 минут. При проведении ПЭТ-КТ с высокой дозой ФДГ – 740 мБк время проведения исследования сокращается до 5 минут.

Рисунок 2. ФДГ-ПЭТ у ребенка 1 года с туберозным склерозом. (а) ФДГ-ПЭТ показывает множественные очаги снижения метаболизма, с максимальным снижением в правой парасагиттальной области лобной доли (стрелки). (b) КТ показывает склероз в правой парасагиттальной области лобной доли. (с) ФДГ-ПЭТ/КТ показывает, что зона максимального снижения метаболизма соответствует правой парасагиттальной области лобной доли.

В норме, в мозге взрослого человека происходит высокий захват ФДГ корой полушарий и мозжечка, а также умеренный захват в белом веществе. Захват ФДГ у детей варьируется в зависимости от возраста. Младенцы, как правило, показывают распространенную низкую метаболическую деятельность. После достижения 4-х месячного возраста происходит резкое увеличение метаболизма глюкозы и достигает своего пика около 4-х летнего возраста, несколько снижаясь в дальнейшем, по мере увеличения возраста. По мере старения, метаболизм, в норме, снижается в латеральных и медиальных отделах лобной коры, а также в передних отделах поясничной извилины. Патологически измененные регионы характеризуются увеличением, снижением или отсутствием метаболической активности. Полуколичественные анализы помогают обнаружить локальные или глобальные аномалии, незаметные при обычной нейровизуализации. Полуколичественные анализы включают сравнение захвата ФДГ в регионе интереса с общей картиной метаболизма. Они могут быть выполнены вручную или с помощью специальных программ. Возможна интеграция ФДГ-ПЭТ и МРТ, что повышает структурную и функциональную информативность. Количественный анализ (абсолютный метаболизм глюкозы) требует забор крови (артериальной) с динамическим измерением. Таким образом, в клинической практике большинство центров отдают предпочтение упрощению протоколов и статичным изображениям. ПЭТ изображения обычно получают в интериктальную фазу, характеризующиеся фокальным гипометаболизмом. Проведение ПЭТ в иктальный период затруднительно, тк приступы тяжело предсказать и они занимают непродолжительное время (за исключением эпи-статуса). Другим ограничением иктальной ПЭТ является длительный (30-45 мин) захват мозгом ФДГ после инъекции, что обусловлено комплексными паттернами увеличения и снижения метаболизма. Постиктальная ПЭТ демонстрирует сложные паттерны изменений метаболизма или фокальные изменения.

Большое число клинических исследований демонстрирует, что ФДГ-ПЭТ обладает высокой чувствительностью для локализации фармакорезистентной эпилепсии даже при неоднозначных результатах МРТ и ЭЭГ.

Чувствительность ФДГ-ПЭТ максимальна для височной эпилепсии (87-90%) и снижается для экстрависочной эпилепсии (38-55%). ПЭТ позволяет принять окончательное решение при отборе кандидатов для хирургического лечения в 53% при нормальном или противоречивом МРТ. У детей МРТ неэффективна в диагностике дискретных повреждений при экстратемпоральной форме эпилепсии. При этом, чувствительность ФДГ-ПЭТ составляет 92%, а специфичность 62,5%

По данным крупных исследований, ФДГ-ПЭТ также следует отдать предпочтение в сравнении с ОФЭКТ в интериктальный период. Интериктальная ПЭТ очень чувствительна в латерализации и локализации эпилептогенного очага, но для определения объема резекции этого исследования недостаточно, тк зона гипометаболизма ФДГ выходит за границы измененной ткани. По этой причине, ФДГ-ПЭТ не всегда позволяет дифференцировать мезиальную височную эпилепсию от латеральной.

Рисунок 3. ПЭТ при эпилепсии. Эпилептогенный очаг в виде зоны гипометаболизма в правой височной доле (стрелки).

Существует мало наблюдений ПЭТ в иктальном периоде. Большинстве иктальных ПЭТ были проведены у пациентов с эпилептическим статусом и с искусственно индуцированными приступами. К примеру, у пациента с амузией ПЭТ, проведенная в иктальный период, показала гипометаболизм в латеральных отделах правой височной доли, с одновременным увеличением метаболизма в переднемезиальных отделах этой доли мозга.

Постиктальные ПЭТ показали, что уровень метаболизма меняется в зависимости от времени инъекции ФДГ после приступа. В ранней постиктальной фазе (инъекция ФДГ в течение 15 минут после приступа) ПЭТ показывает фокальный гипометаболизм. Пик снижения метаболизма наблюдается через 48 часов после приступа. Уровень метаболизма был промежуточным в первые 24 часа. Некоторые авторы считают, что после парциального приступа уровень метаболизма глюкозы в задействованных клетках может вернуться к исходному уровню в течение 24 часов.

В дополнение к локализации эпилептогенного фокуса, предоперационная ПЭТ дает важную информацию о функциональном состоянии мозга в целом. Интериктальная ФДГ-ПЭТ является лучшем методом визуализации зоны функционального дефицита (ЗФД). ЗФД представлена как участок мозга с измененным метаболизмом в интериктальном периоде. Экстратемпоральный гипометаболизм является плохим предиктором исхода после хирургии. Локализацию эпилептогенного фокуса может затруднить наличие битемпоральной зоны гипометаболизма при одностороннем поражении. В таком случае рекомендовано проведение ПЭТ через 2 дня после приступа. Участки гипометаболизма в лобных долях при височной эпилепсии являются результатом депрессии, часто развивающейся у данных пациентов.

Рецепторная ПЭТ

Рисунок 4. C-WAY-100635 ПЭТ у пациента с МРТ-негативной височной эпилепсией. И ЭЭГ фокусом в правой височной доле. А. Т1 аксиальное МРТ не показывает структурных аномалий. В. C-WAY-100635 ПЭТ показывает ассиметричное снижение плотности и в латеральной и в мезиальной частях височной доли.

При эпилепсии также происходят изменения на уровне рецепторов и нейротрансмиттеров. По современным представлениям, изменение нейрональной активности обусловлено нарушением соотношения возбуждающих и тормозных нейромедиаторов. Возбуждающая глутаматергическая передача нервного импульса, особенно чрезмерная активация глутаматного рецептора 5 (mGluR5) ответственна за инициирование и распространение приступа. Одним из наиболее изученых нейротрансмиттеров, играющих роль в этиологии эпилепсии, является γ-аминобутировая кислота (GABA). GABA синаптическая ингибиция, как известно, является критической в этиологии эпилепсии. Эндогенные опиоидные пептиды также участвуют в эпилепсии, выступая в качестве антиконвульсанта, лимитируют электрическую активность. Увеличение уровня серотонина может наблюдаться при эпилепсии. В экспериментальных моделях, серотонин проявляет эффекты антиконвульсанта, реализуемые через 5-НТ1А рецепторы. Изменения различных подтипов рецепторов допамина, особенно D1 и D2, связаны с различными формами эпилепсии.

Рисунок 5. Интериктальная O-H2O ПЭТ у пациента с битемпоральной височной эпилепсией. Отмечается гипоперфузия височных долей в сравнении с остальным мозгом.

Многочисленные подтипы аденозиновых рецепторов вовлечены в эпилепсию. В частности, А1 подтип играет роль в регуляции приступной активности. Гистаминовый 3 подтип рецептора, никотинчувствительный и мускаринчувствительный ацетилхолиновые рецепторы также включены в патофизиологию эпилепсии.

Рисунок 6. Увеличенный захват AMT корой головного мозга (стрелки). A. Гиперинтенсивный участок в правой около-сильвиевой коре. B. Гиперинтенсивный сигнал в коре левой височной доли у другого пациента.

Рецепторная ПЭТ была использована для оценки роли нейромедиаторов в эпигенезе и распространении эпилептической активности, а также с целью локализации эпилептогенных регионов и планирования новых подходов к лечению.

Что после?

После в течение суток не рекомендуется находиться в местах скопления людей, тем более контактировать с беременными женщинами и с детьми. В семье необходимо соблюдать социальную дистанцию 1 -1,5 друг от друга.

Необходимо потреблять много жидкости, два с половиной литра и более. Это необходимо, чтобы быстрее и безопаснее вывести контраст и радиофармпрепарат.

Пить можно любые бескофеиновые напитки, а не только воду

Осложнения

Осложнения при проведении процедуры обследования главным образом связаны с введением контраста.

Это может быть:

- Аллергия, вызванная пунктированием вены;

- Повреждение сосудов;

- Возникновение гематомы;

- Неврит

Очень редкое осложнение – нарушение работы почек.

Пероральное введение контраста может вызвать тошноты, рвоту, диарея.

После проведения процедуры может возникнуть головокружение, слабость из-за того, что желудок пустой.

Лучевая нагрузка на пациента при обследовании

На выбор лучевой нагрузки влияет используемый радиофармпрепарат и объем исследования. Так сканирование головы требует меньше облучения, чем сканирование всего тела. Минимизация вреда от применения метода достигается, если следовать следующие требования:

- Применять изотопы, у которых время полураспада несколько минут или часов;

- Рассчитывать дозу индивидуально для каждого пациента, учитывая его возраст, рост, вес;

- Использовать на сканерах специальные фильтры, а также программы, снижающие дозы излучения;

- Потреблять необходимое количество жидкости, это позволит быстрее вывести радиофармпрепарат из организма

Обратившись в клинику интегративной онкологии Onco.Rehab, Вы узнаете, где лучше пройти исследование, о котором мы Вам рассказали в этой статье.

Нейронауки для всех. Методы: позитронно-эмиссионная томография

Медицина знает немало случаев, когда у внешне здоровых людей обнаруживались запущенные злокачественные новообразования либо с затрагиванием множества регионарных лимфоузлов, либо и вовсе с метастазами в другие системы органов. При этом людей ранее даже могли обследовать, делая рентген или проводя КТ. Очень точно опухоли мозга – например, глиомы – видит МРТ. Но иногда для того, чтобы найти опухолевый процесс на ранней стадии развития, бывает недостаточно даже сверхточных «фотографий» внутренних органов. Кроме того, очень хочется увидеть активность работы мозга – и функциональной магниторезонансной томографии может не хватить. И тогда в действие вступает позитронно-эмиссионная томография или просто ПЭТ (не путать с материалом для бутылок – полиэтилентерефталатом!).

Позитронно-эмиссионная томограмма

Удивительно, но первые работы по ПЭТ появились едва ли не раньше, чем попытки создать магнитно-резонансную или даже компьютерную томографию. То же самое можно сказать и о работающих прототипах. Основополагающая статья о ПЭТ вышла в 1975 году в журнале Radiology. Сложно поверить, но уже более 40 лет назад был построен первый прототип томографа. Правда, тогда он назывался ПЭТТ – позитронно-эмиссионный трансаксиальный томограф. Посмотрите, как выглядел этот прототип, созданный Майклом Тер-Погоссяном и его коллегами. На его примере хорошо показать принцип работы ПЭТ.

Первый прототип ПЭТ

Это кажется невероятным, но главный физический принцип в ПЭТ – это аннигиляция вещества и антивещества. Нам нужен короткоживущий изотоп, который распадается по бета(+)-распаду, испуская открытый в 1932 году в космических лучах позитрон, античастицу к электрону. Мы делаем органическую молекулу, меченную атомом этого изотопа – так называемый радиофармпрепарат (РФП), который вводится в организм. В организме происходит распад атома, позитрон, столкнувшись с первым атомом на своем пути, взаимодействует с электроном. Они аннигилируют, испуская два энергичных фотона – гамма-кванта.

Итак, здесь, в прототипе, образец – просто ткань с радиофармпрепаратом или животное, в кровь которого введен препарат окружен 24 гексагонально расположенными сцинциляционными детекторами (шесть групп по четыре детектора) на основе йодида натрия, активированного таллием. Когда в них попадал гамма-квант, в кристаллах возникало свечение, которое фиксировал фотоэлектронный умножитель. По тому, какие детекторы «включились», можно было установить, из какой точки анализируемого образца или животного вылетели два гамма-кванта, просто проведя прямые-продолжения трубок-детекторов до их пересечения. Удивительно, но даже на таких примитивных устройствах удавалось получать изображения. Вот, например, изображение позвонка собаки.

ейчас принцип тот же самый, только детекторов больше и они расположены в «трубе» томографа. Сами детекторы представляют собой сцинциляционные счетчики – проходящиесквозь кристаллы, например, оксиортосиликата лютеция Lu2SiO5 гамма-кванты вызывают свечение, которое регистрируют фотоумножители.

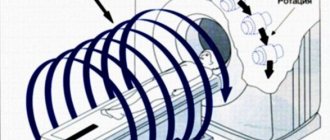

Схема работы ПЭТ

Итак, позитроны доставляются в организм с помощью специальных радиофармпрепаратов (РФП), которые представляют собой любое биологически активное вещество, меченное позитрон-излучающим при бета (+)-распаде изотопом. Вещество выбирается в зависимости от того, какой процесс собираются изучать: экспрессию генов, внутриклеточный метаболизм или транспорт различных веществ по организму. Такое разнообразие делает ПЭТ довольно универсальным средством диагностики, которое помогает поставить точный диагноз не только в онкологии, но и в кардиологии, неврологии или эндокринологии.

В нейровизуализации в качестве биологически активного соединения чаще всего выбирают глюкозу, которую метят изотопом фтор-18 с периодом полураспада чуть более 109 минут. Наш мозг занимает всего два процента массы тела, но потребляет 20% всей энергии. А энергию он берет из глюкозы. Поэтому для исследования головного мозга сначала на циклотроне производят фтор-18, затем синтезируют фтордеоксиглюкозу (ФДГ), в которой одна группа –OH заменена на 18F. Используется ПЭТ и при диагностике болезни Паркинсона, и тогда синтезируется радиофармпрепарат на основе леводопы.

Фтородеоксиглюкоза

После этого радиофармпрепарат необходимо максимально быстро доставить в диагностический центр, где его уже введут пациенту и проведут процедуру регистрации. В крупных ПЭТ-центрах есть собственные циклотроны, что облегчает ситуацию, однако есть страны, в которых радиофармпрепараты делают централизованно, а затем самолетами развозят по медицинским центрам.

По продолжительности процедура занимает около полутора-двух часов. Чуть более получаса отводится на распределение препарата по тканям, а затем человека кладут на кушетку сканирующего аппарата и визуализируют картину метаболической активности тканей. Поражённые органы захватывают препарат наиболее сильно, в их зоне выделяется большее количество энергии, поэтому на изображении они начинают светиться, таким образом маркируя проблему. Для того, чтобы добиться особой точности, во время ПЭТ проводится компьютерная томография, и снимки накладываются на цветное изображение обмена веществ, позволяя максимально чётко увидеть место поражения и уже сформировать тактику лечения.

ПЭТ-сканирование всего тела с ФДГ

Если же исследовать активность мозга, то ПЭТ дает лучшее разрешение и меньшую временную задержку, чем фМРТ. Массовому применению этого метода в нейронауках мешает только одно: он очень дорогой.

У ПЭТ есть несколько основных преимуществ: во-первых, метод позволяет исследовать сразу все органы, имея при этом дозу облучения, сравнимую с КТ. Во-вторых, он «видит» малейшие сдвиги в метаболизме ткани задолго до того, пока сформируется органический очаг. Это не под силу обычному рентгену, УЗИ или даже МРТ. В-третьих, позитронно-эмиссионная томография способна определить размеры даже незначительных метастазов до нескольких миллиметров в диаметре, уточнить их локализацию, а также проследить за эффективностью назначенного лечения. К слову, точность стандартной КТ колеблется в пределах 80%, тогда как точность ПЭТ достигает 90-95% при той же безопасности и безболезненности.

Но есть и минусы. Во-первых, необходимость быстрой доставки радиофармпрепарата. Конечно, период полураспада 18F не означает, что через 109 минут у вас ничего не останется, но, тем не менее, активность препарата за это время снижается вдвое. Ну и к тому же метод очень дорогой, ведь РФП готовят для каждого конкретного пациента буквально перед процедурой. ПЭТ-КТ головного мозга в России стоит более 40 000 рублей. Не нужно думать, что в других странах это дешевле, наоборот: рекомендуемая цена в Великобритании – около 700 фунтов стерлингов, в Канаде – 1200 канадских долларов.

Помимо нейронаук и онкологии позитронно-эмиссионная томография позволяет выявить нарушения в кровоснабжении, поэтому её можно использовать для диагностики ишемии сердца, а также с её помощью по очагам сниженного кровотока находить старые инфаркты миокарда. Продуктивна ПЭТ и в клинической неврологии: она прекрасно определяет очаги повышенной активности при эпилепсии, что даёт возможность уточнить объём хирургического вмешательства, а также найти на ранней стадии и поставить дифференциальный диагноз между разными нейродегенеративными заболеваниями.

ПЭТ-КТ-изображения

ПЭТ-КТ сканер

Нужно сказать, что ПЭТ в XXI веке получила дальнейшее развитие. В 2000 году вышла статья, в которой описывалось объединение ПЭТ и компьютерной томографии (ПЭТ-КТ), а в 2008 – объединение ПЭТ с МРТ. Сейчас ПЭТ/КТ уже стала золотым стандартом в некоторых в некоторых видах исследований, появились и серийные установки ПЭТ/МРТ.

Текст: Анна Хоружая, Алексей Паевский