Идея разработки данного методического материала для зависимых и их близких появилась в 2021 году с целью создания условий для формирования потребности в освоении психологических навыков поведения в трудной жизненной ситуации, осознания последствий употребления психоактивных веществ (ПАВ) и укрепления фундамента выздоровления.

При разработке рекомендаций мы постарались учесть современные тенденции развития теории и практики личностного роста. В пособии представлены рекомендации, которые неразрывно связаны между собой практическим комплексом различных мероприятий, представляющих единый процесс и способствующие успешному выздоровлению каждого члена семьи

Ваше участие

Практический опыт показывает, что в большинстве случаев за помощью обращается не сам зависимый, а его близкие. При этом зависимый зачастую демонстрирует активное сопротивление выздоровлению, а иногда и вовсе отрицает наличие проблем в его жизни. Вспомните, сколько звучало пустых обещаний бросить употреблять наркотики (алкоголь). Вам снова и снова приходилось оплачивать его долги, у Вас пропадали деньги и ценные вещи. Если зависимый против помощи, лишь столкнувшись с реальностью у него появится возможность решения своей проблемы. Твердое стремление родственников во что бы то ни стало помочь своему близкому способно вернуть зависимого к полноценной жизни.

Признаки употребления наркотиков и алкоголя

- неопрятный внешний вид;

- нарушение координации движений;

- частая перемена эмоционального состояния;

- изменение сна, аппетита, ритма жизни;

- избегание социальной среды;

- уходы из дома, пропажи ценных вещей;

- изменение сексуального поведения;

- расширенные, суженные зрачки;

- снижение веса;

- изменение темпа речи;

- следы от уколов, синяки;

- наличие атрибутов для употребления (шприцы, трубки, бутылки, вата и другие).

Выбор реабилитационного центра

Реабилитация наркоманов и алкоголиков направлена на оказание помощи без медикаментозного вмешательства с целью избавления от психологической тяги к наркотику (алкоголю) путем формирования навыков трезвой жизни. Тем, кто впервые столкнулся с проблемой зависимости, необходимо сделать выбор реабилитационного центра. В наше время существует достаточно много различных вариантов помощи людям, страдающим наркоманией и алкоголизмом: кодировки, религиозные общины, медикаментозное лечение и другие.

Желая сохранить жизнь и здоровье Вашим близким, мы подобрали основные критерии, на которые следует обратить внимание при выборе эффективного реабилитационного центра:

- наличие первичной мотивационной работы;

- продолжительность функционирования центра;

- программа, по которой он работает;

- местонахождение и условия проживания;

- ориентация на группы самопомощи;

- программы профилактики срыва;

- работа с семьей;

- квалификация специалистов;

- программы поддержки после реабилитации.

О нас

Наш центр существует уже 5 лет. Мы оказываем комплексную помощь зависимым и их близким, помощь, позволяющую человеку вернуться к полноценной жизни в обществе. Наша команда имеет многолетний опыт сопровождения семьи от первичной консультации до полной адаптации в социальной среде. В своей работе мы используем авторские методики в сочетании со всемирно известной программой “12 шагов”. Эффективная реабилитация – процесс длительный, в среднем занимает от 6 до 9 месяцев (с учетом особенностей личности). Пока ваш близкий проходит реабилитацию, параллельно проводятся групповые и индивидуальные занятия с родственниками.

Как мы работаем

- Мотивация зависимого на выздоровление Мы поможем осознать необходимость вовлечения зависимого в процесс выздоровления здесь и сейчас, не откладывая на потом.

- Сопровождение в реабилитационный центр Мы можем взять на себя сопровождение до реабилитационного центра из любого региона страны.

- Возможность консультации с медицинскими специалистами В случае необходимости имеется возможность прохождения медицинского обследования у специалистов и получения квалифицированной помощи.

- Юридическое сопровождение Если на момент реабилитации имеется необходимость в получении юридической помощи для решения текущих проблем, то мы готовы взять на себя оказание такой помощи.

- Индивидуальный подход в работе с зависимыми, имеющими негативный опыт лечения Для нас каждый участник программы реабилитации – уникальная личность, попавшая в трудную жизненную ситуацию. Этот принцип лежит в основе выбора метода работы индивидуально для каждого.

- Мы не религиозное учреждение Мы не занимаемся религиозными вопросами, не прививаем и не отрываем ни от какой веры.

- Консультации профессионального психолога Наши психологи имеют успешный многолетний опыт работы с зависимыми людьми и помогают им разобраться в проблеме и найти выход.

- Мы работаем с психологическими комплексами и внутренними проблемами участников реабилитационной программы

За время употребления химических веществ человек превращается в зависимую личность и не способен нести ответственность. Мы помогаем измениться.

- Мы оказываем бесплатные консультации

Удобное расположение наших консультационных кабинетов в центре города Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Артемовского, Полевского, Ноябрьска.

- Постоянное повышение квалификации Наши сотрудники регулярно повышают свою квалификацию, проходят аттестацию, участвуют в работе по профилактике эмоционального выгорания.

- Программа социальной адаптации После прохождения реабилитационного курса мы помогаем адаптироваться в социуме. Наша программа построена так, чтобы исключить возможность срыва.

- Профориентация: Екатеринбургский Центр Занятости

Екатеринбургский Центр занятости проводит тестирование выпускников реабилитационной программы в нашем офисе. Определение интересов, помощь в трудоустройстве дают возможность найти себя как профессионала.

- Длительное сопровождение выпускников Мы постоянно находимся на связи с нашими выпускниками, оказываем помощь, проводим встречи и приглашаем на наши мероприятия.

- Полная конфиденциальность при прохождении курса реабилитации Сведения о прохождении курса реабилитации без Вашего согласия не разглашаются.

Первичная мотивация

Начиная с момента первичного обращения, родные и близкие зависимого человека больше не остаются один на один со своей проблемой. Первичная мотивация является ключевым этапом к изменениям в образе жизни алкоголика или наркомана. Важнейшую роль здесь играет профессионализм специалистов, проводящих мотивационную работу, поскольку от этого зависит решение, которое может спасти человеку жизнь.

Вам необходимо:

- прийти на первичную консультацию;

- перед началом длительного процесса реабилитации желательно пройти курс детоксикации;

- ознакомиться с правилами пребывания в стенах реабилитационного центра;

- составить индивидуальный план с учетом личностных особенностей зависимого.

Мотивационное сопровождение оказывается на протяжении всего процесса реабилитации с последующей программой социальной адаптации. Мы предлагаем способ взаимодействия, основанный на трех ключевых понятиях:

- сотрудничество между специалистом центра, самим зависимым и его близкими, а не конфронтация;

- специалист не навязывает свою точку зрения, а расспрашивает о собственном восприятии участником реабилитационной программы своей проблемы;

- автономия человека с зависимостью, а не власть специалиста над ним.

Подчеркнем, что самое главное – это желание прекратить употребление, а мы подберем комплексную программу реабилитации с учетом индивидуальных особенностей и реальных возможностей.

Глава 1. Психологические особенности трудных жизненных ситуаций

Глава 1. Психологические особенности трудных жизненных ситуаций….8

1.1. Понятие трудной жизненной ситуации……………8

1.2.

Представления о трудных жизненных ситуациях

В концепции психологии

переживания……………..

Глава 2. Состояние личности и стратегии

поведения человека

в трудных жизненных ситуациях……………….

2.1. Эмоциональные состояния личности……………..

2.2. Стратегии

Поведения человека в трудных жизненных ситуациях Глава 3. Исследование

Влияния трудной жизненной ситуации экзамена

на состояние студента……………………

3.1. Методика и процедура исследования……………

3.2.

Обработка и анализ полученных результатов…………..

Заключение……………………….

Список литературы………………………

Указатель таблиц и иллюстраций……………….

Приложение ………………………

Введение

В наше время люди сталкиваются с многочисленными трудными жизненными

ситуациями, которые возникают на протяжении всего жизненного пути, в разных

сферах деятельности человека. В жизни людей возникают разного рода

обстоятельства, способствующие развитию или регрессу личности, открывающие

или закрывающие путь для ее нормального психического развития и

функционирования. Но личность включается в совокупность причин и следствий

своей жизни не только как зависимая от внешних обстоятельств, но и как

активно их преобразующая, формирующая в определенных пределах стратегию своей

жизни.

Для каждой личности в соответствии с ее индивидуальностью характерен свой

неповторимый, уникальный способ жизни, способ ее структурирования,

организации. В жизни каждого человека могут возникнуть такие ситуации, когда

человек не может реагировать на внешние воздействия привычным способом, ему

нужно адекватно выходить из сложившейся трудной ситуации. Среди авторов,

занимавшихся изучением трудных жизненных ситуаций, можно назвать Б.С.Братусь,

Л. Ф. Бурлачук, Ф. Е. Василюка, Е. Е. Данилову, К. Муздыбаева, М. Тышкову и

др. Изучению проблемы эмоциональных состояний посвящены многие современные

исследования С. В. Ковалева, Д. Магнуссона, А. В. Филиппова и др.

Исходя из сказанного, целью

работы является выявление влияния трудной

жизненной ситуации экзамена на состояние личности студента.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать литературу по данной проблеме.

2. Осуществить отбор методов и методик, адекватных цели

исследования.

3. Исследовать эмоциональное состояние личности студента.

4. Провести анализ и интерпретацию полученных результатов.

Объект

исследования – эмоциональная сфера личности студентов.

Предмет

исследования — влияние трудной жизненной ситуации экзамена на

эмоциональное состояние студентов.

Гипотеза

исследования – ситуация экзамена оказывает существенное влияние

на эмоциональное состояние студента, и это влияние носит не только негативный,

но и позитивный характер.

Для подтверждения сформулированной гипотезы нами были использованы следующие

методы:

1. Методы сбора информации: групповое тестирование (личностный опросник А.Т.

Джерсайлда, методика САН, тест УСК).

2. Методы обработки информации: методы математической

статистики (Т-критерий Стьюдента).

Новизна

работы состоит в том, что в отличие от большинства работ,

рассматривающих негативное влияние трудной жизненной ситуации на эмоциональное

состояние человека, мы попытались оценить влияние таких ситуаций во всей

полноте: и негативное, и позитивное.

Данная дипломная работа состоит из трех глав. В первой главе рассмотрены

психологические особенности трудных жизненных ситуаций, представления о

трудных жизненных ситуациях в концепции психологии переживаний. Во второй

главе проанализированы эмоциональные состояния личности и стратегии поведения

в трудных жизненных ситуациях. В третьей главе показаны ход, процедура и

анализ результатов проведенного нами эксперимента по выявлению влияния

трудной жизненной ситуации экзамена на состояние личности студента.

Глава 1. Психологические особенности трудных жизненных ситуаций

1.1. Понятие трудной жизненной ситуации

Для того, чтобы понять сущность поведения человека, необходимо выяснить

содержание и структуру ситуаций, которые составляют жизнь и деятельность

человека, опосредуют процессы его социализации, становления личности,

формирования образа «Я» и т. д. «Поведение человека — взаимодействие личности

и среды в определенный момент времени при определенных обстоятельствах» [43,

с. 405]. Ситуация может быть определена с позиции двух подходов: первый

подход заключается в понимании ситуации как внешних условий протекания

жизнедеятельности человека; второй подход рассматривает ситуацию как

результат активного взаимодействия личности и среды. Ситуация, как

объективная совокупность элементов среды, оказывает обуславливающее,

стимулирующее и корректирующее воздействие на субъект, в свою очередь,

подвергаясь активному воздействию субъекта.

Трудная ситуация всегда характеризуется несоответствием между тем, что

человек хочет (сделать, достичь и т.п.), и тем, что он может, оказавшись в

данных обстоятельствах и располагая имеющимися у него собственными

возможностями. Такое рассогласование препятствует достижению первоначально

поставленной цели, что влечет за собой возникновение отрицательных эмоций,

которые служат важным индикатором трудности той или иной ситуации для

человека [28, с. 186].

Развивающийся человек, познавая и осваивая окружающий мир, но, еще не обладая

достаточным опытом, непременно будет сталкиваться с чем-то новым,

неизвестным, неожиданным для себя. Это потребует от него испытания

собственных возможностей и способностей, что далеко не всегда может оказаться

успешным и потому может послужить причиной для разочарований. Любая

трудная ситуация приводит к нарушению деятельности, сложившихся отношений,

порождает отрицательные эмоции и переживания, вызывает дискомфорт, что при

определенных условиях может иметь неблагоприятные последствия для развития

личности [32, с. 79].

Трудные жизненные ситуации, под влиянием которых складываются способы

поведения и формируется отношение к затруднениям, имеют различный характер.

Существуют различные подходы к анализу ситуаций: структурный и содержательный

и два основных подхода к описанию ситуаций: описательный и классификационный.

Для исследования, наряду с обычными ситуациями, представляют интерес трудные

ситуации, являющиеся особым случаем психологических ситуаций. Концепция

трудной ситуации разрабатывается в соответствии с представлениями К. Левина о

психологической ситуации как актуальной системе взаимодействия личности и ее

окружения.

Трудные ситуации возникают в случае неуравновешенности в системе отношений

личности и ее окружения или несоответствия между целями стремлениями и

возможностями их реализации, или качествами личности. Подобные ситуации

предъявляют повышенные требования к способностям и возможностям человека, к

его моральному и материальному потенциалу, ограничивают его активность.

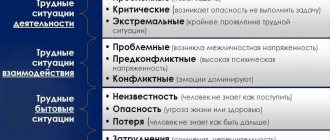

Существует несколько классификаций категории «трудные жизненные ситуации».

Некоторые исследователи предлагают классифицировать их по степени участия

человека:

1) трудные жизненные ситуации;

2) трудные ситуации, связанные с выполнением какой-либо задачи;

3) трудные ситуации, связанные с социальным воздействием [37].

Ф. Е. Василюк, выделяет четыре основных типа в соответствии с особенностями

ситуаций: стресс, фрустрацию, конфликт и кризис [16].

По типам трудностей классифицирует трудные жизненные ситуации К. Муздыбаев:

— по интенсивности,

— по величине потери или угрозы,

— по длительности (хронические, краткосрочные),

— по степени управляемости событий (контролируемые, неконтролируемые),

— по уровню влияния [31].

К. Флейк-Хобсон рассматривает трудные жизненные ситуации, характерные для

детей, и выделяет два типа ситуаций повышенного риска.

1. Ситуации, связанные с отсутствием или утратой чувства защищенности:

· враждебная, жестокая семья;

· эмоционально отвергающая семья;

· не обеспечивающая надзора и ухода семья;

· негармоничная семья (распадающаяся или распавшаяся);

· чрезмерно требовательная семья (доминирующая гиперопека);

· появление нового члена семья (отчим, мачеха, брат, сестра);

· противоречивое воспитание или смена типа;

· чуждое окружение за рамками семьи (язык, культура).

2. Ситуации, вызывающие беззащитность из-за отрыва от семьи:

· помещение в чужую семью;

· направление в детское учреждение;

· госпитализация.

Такого рода ситуации, оказывая существенное влияние на весь ход психического

развития, способны серьезно нарушить социальную адаптацию ребенка, глубоко

деформировать его психику. Перечисленные ситуации охватывают наиболее

существенные, значимые жизненные отношения ребенка, поэтому их наличие должно

предопределять серьезные отрицательные последствия для развития личности [по

42].

Существуют и другого типа трудные ситуации, которые с большей вероятностью

могут встретиться в жизни практически каждого человека, в том числе и

ребенка. Это так называемые «ситуации стресса обыденной жизни» –

повседневные, зачастую и повторяющиеся события, способные вызвать затруднения

и отрицательные переживания (например, посещение зубного врача, ссора с

товарищем, ответ на экзамене, увольнение и др.). Их влияние на развитие

личности не менее велико. Это можно объяснить тем, что все подобные ситуации

нужно преодолевать, каждый раз необходимо находить то или иное решение.

Именно в таких обыденных ситуациях человек приобретает удачный или неудачный

опыт преодоления препятствий, определяет собственное отношение к трудностям,

пробует, «примеряет» разные способы действия, вырабатывает наиболее

приемлемую для себя тактику поведения [10].

Трудные жизненные ситуации являются составной частью процессов социализации,

во-первых, потому что они в целом обыденны, во-вторых, они не всегда

травмируют личность, в-третьих, благоприятствуют развитию, когда происходят

изменения конструктивного характера, способствующие достижению новых форм

сбалансированности отношений с внешней средой.

Таким образом, трудные жизненные ситуации возникают или в случае

неуравновешенности в системе отношений личности и ее окружения; или

несоответствия между целями, стремлениями и возможностями их реализации и

качествами личности. Подобные ситуации предъявляют повышенные требования к

способностям и возможностям человека, к его личностному потенциалу и

стимулируют его активность.

Зависимость – семейная болезнь

Жизнь семьи, как правило, в значительной степени зависит от того, употребляет ли близкий человек наркотики (алкоголь). Почему мы рассматриваем зависимость как семейную болезнь? В любой семье есть негласные правила, передаваемые из поколения в поколение, которым подчиняются все члены семьи. Эти правила определяют жизнь семьи, взаимодействие членов семьи друг с другом. Поэтому помощь нужна и ближайшему окружению зависимого человека, поскольку близкие люди являются созависимыми, то есть живут в условиях той же проблемы, имея деструктивные эмоциональные и поведенческие реакции, при этом ведя совершенно здоровый образ жизни.

Химическую зависимость можно рассмотреть как нарушение адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней или внутренней среды, которое сопровождает человека с момента начала заболевания всю его жизнь. Это означает, что поведение, связанное с употреблением наркотиков, следует одновременно рассматривать как комплекс сфер, характеризующийся патологическими нарушениями в биологической, психологической, социальной и духовной сферах человека.

В случае длительного воздержания (ремиссии) от употребления химических веществ у подавляющего большинства зависимых происходит восстановление пораженных систем и органов, влечение к алкоголю/наркотикам снижается, а в некоторых случаях полностью исчезает. Однако достаточно больному начать употребление алкоголя или наркотиков (иногда даже при однократном приеме), как болезнь рецидивирует в полном объеме. Современная наука не знает случаев полного излечения от химической зависимости, когда для больного стал бы возможен возврат к контролируемому употреблению ПАВ. Поэтому не представляется возможным говорить об излечении в полном смысле этого слова. Болезнь можно лишь взять под контроль, добиться длительной ремиссии. Это возможно только при полном отказе от употребления алкоголя и наркотиков.

Сложность и коварство алкоголизма/наркомании состоят в том, что в соответствии с природой этого заболевания больные не верят в то, что они больны, не понимают и не хотят понимать всю сложность и многогранность их болезни. Надежда на выздоровление прямо связана со способностью больного признать необходимость помощи, с желанием полностью прекратить употребление алкоголя/наркотика, с готовностью справиться с болезнью. Поэтому основная проблема, связанная с природой химической зависимости, состоит в необходимости изменения человеческого самосознания.

Характерно для зависимых:

- мышление с ограниченным (туннельным) видением окружающих и самого себя;

- цикличность (повторение одних и тех же действий);

- отсутствие целостности, рассогласование со своим внутренним образом «Я»;

- противоречия между ожидаемыми событиями и реальностью;

- искаженный взгляд на внешнюю среду и собственные возможности и перспективы.

От постоянного столкновения нереалистичных установок и ожиданий с реальностью больные испытывают колоссальную эмоциональную боль (которую они практически не осознают и не хотят осознавать) и прибегают к помощи алкоголя/наркотиков, чтобы устранить ее, достичь эмоционального комфорта. Химически зависимые люди используют употребление как опору в жизни, как защиту от всех возникающих проблем, стрессов, переживаний и как бегство от самих себя. В то же время прием алкоголя/наркотиков только на время притупляет эту боль, но приводит к патологическому изменению личности, к социальной изоляции, духовной деградации. Конфликты, противоречия, рассогласование усиливаются, причиняя все новые и новые страдания.

Нахождение человека в трудной ситуации

Человек, который находится в трудной ситуации, должен получать информацию о её различных элементах. К числу данных элементов можно отнести следующие:

- внешние условия;

- внутреннее состояние субъекта;

- результаты действий субъекта.

Человек обрабатывает данную информацию путем познавательных эмоциональных процессов. От того, как лицо обработало данную информацию, зависит его поведение в трудной ситуации, переживаемые им эмоции.

Эмоции являются важным компонентом деятельности и поведения человека, в том числе и в трудной ситуации. Во всех случаях эмоции появляются на основании субъективной оценки человеком возникшей ситуации, а также с учетом требований своих внутренних ресурсов.

По мнению ряда конфликтологов, породить трудную ситуацию могут только объективные обстоятельства. Однако в некотором случае субъективные условия также способны повлиять на возникновение трудной ситуации и конфликта:

Помощь со студенческой работой на тему Поведение человека в трудных ситуациях. Активный и пассивный стиль поведения

Курсовая работа 450 ₽ Реферат 220 ₽ Контрольная работа 250 ₽

Получи выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

- Ошибка. В случае, когда объективная угроза отсутствует, а человек ошибается и воспринимает её как реальную, может произойти конфликт. Подобная ситуация может сложиться в силу неподготовленности человека к трудной ситуации, например, при нападении преступника. Угроза смертью, опасностью аварии и иные угрозы могут реально и объективно существовать, однако если человек не знает существовании данных факторов и не воспринимает их как реальные, возникает ошибка. В качестве примера можно привести привычный ритм жизнедеятельности населения в городе Припять на момент аварии на Чернобыльской АЭС.

- Проблема с осознанием и оценкой трудной ситуации. Человек может попасть в трудную ситуацию и осознавать все необходимые последствия, однако оценивать ее как незначительную для себя. Незначительная ситуация оценивается лишь на объективном уровне, например, когда человеку кажется, что перед ним стоит неразрешимая задача, хотя на самом деле она имеет решение.

- Значимость характера проблемы. Проблема может иметь серьезный характер, однако человек использует психологические приемы защиты и закрывается от ситуации, уходит, потеряв веру в её разрешение и выход из неё. Таким образом, активируется механизм психологической защиты.

- Сложная ситуация оценивается субъектом как простая. Ситуация является объективно сложной, однако в силу психологических особенностей субъекта она преодолевается им легко. Например, в боевой обстановке специалисты способны действовать быстро и зачастую неосознанно, в то время как новичок может растеряться.

Требуется консультация по учебной работе? Задай вопрос преподавателю и получи ответ через 15 минут! Задать вопрос

Замечание 1

Таким образом, личность будет реагировать на ситуацию исходя из ее опыта, знаний, а также восприятия данной ситуации, оценки ее значения для себя.

Прохождение реабилитации

Реабилитация в центре Ассоциации Урало-Сибирского региона «Урал без наркотиков» включает в себя 4 этапа. Параллельно ведется работа с родственниками реабилитантов, которая является важной составляющей процесса выздоровления.

Этап 1. Поступление в центр

При поступлении «новичка» в реабилитационный центр происходит знакомство с группой реабилитантов и специалистами. Все происходит в атмосфере дружелюбия, безопасности и доверия. Практически речь идет о реабилитационной программе, где «терапевтами» выступают сами зависимые в условиях малых групп.

Этап 2. Адаптация в группе

Постепенное введение зависимого в распорядок дня, ознакомление с правилами и условиями проживания, выстраивание конструктивных отношений с реабилитантами и помощь в обустройстве на новом месте. На этапе адаптации усиливается мотивация на участие в реабилитационном процессе. Параллельно ведется работа с родственниками.

Этап 3. Интеграция

Вхождение в терапевтическое сообщество в сочетании с программой «12 шагов». Формируются устойчивые группы реабилитантов, объединенных общим кругом интересов, способные оказывать положительное влияние друг на друга и стремящие приобрести навыки трезвой жизни.

Этап 4. Стабилизация

Восстановление и стабилизация физического и психического состояния. Идет поддержка и подготовка участника терапевтического сообщества к возвращению в семью и общество. Вовлечение в процесс само- и взаимопомощи.

Рекомендации каждого этапа включают:

- методы работы по 12-шаговой программе;

- проведение групповых занятий (лекции, тренинги личностного роста, техники релаксации и саморегуляции и т.п.);

- индивидуальное консультирование реабилитантов;

- трудовое воспитание;

- занятия спортом;

- проведение мотивационных бесед;

- семейное консультирование;

- связь с группами самопомощи AA и AN;

- психологическое сопровождение семьи.

Этап 5. Выход в социум

Рекомендации выпускнику реабилитационного центра:

- не допускать первого раза употребления;

- не вступать в эмоционально-значимые отношения до года трезвости.

- посещать группы самопомощи;

- при возникновении конфликтов брать паузу;

- не брать в руки атрибуты для употребления (следование принципу “Чистые руки”);

- выполнять условия семейного договора;

- не посещать бары, кафе, рестораны и другие увеселительные заведения;

- вести дневник чувств;

- продолжать работу со спонсором;

- соблюдать принцип программы 12 шагов “Только сегодня”;

- воздержаться от разговоров о тяговых воспоминаниях;

- посещать центр социальной адаптации, с ориентацией на волонтерство;

- не занимать высоких должностей до года трезвости;

- не брать в руки крупные суммы денег.

Как написать курсовую работу по логопедии

07.09.2010 221435

Данные методические рекомендации составлены с целью помочь студентам получить представления о содержании и структуре курсовых работ по логопедии.

Логопедия (от греч. lógos — слово, речь и paideía — воспитание, обучение) — это отрасль педагогической науки, которая изучает аномалии развития речи при нормальном слухе, исследует проявления, природу и механизмы нарушений речи, разрабатывает научные основы их преодоления и предупреждения средствами специального обучения и воспитания.

Предметом логопедии как науки являются нарушения речи и процесс обучения и воспитания лиц с расстройством речевой деятельности.

Объект изучения — человек, страдающий нарушением речи.

Основной задачей логопедии как науки является изучение, предупреждение и устранение различных видов нарушений речи.

Курсовая работа по логопедии представляет собой научно-экспериментальное исследование студента. Этот вид учебной деятельности, предусмотренный образовательно-профессиональной программой и учебным планом, способствуют приобретению навыков работы с литературой, анализа и обобщения литературных источников с целью определения круга недостаточно изученных проблем, определения содержания и методов экспериментального исследования, навыков обработки и качественного анализа полученных результатов. Необходимость выполнения курсовой работы по логопедии обусловлена актуализацией знаний, касающихся содержания, организации, принципов, методов и приемов логопедической работы.

Как правило, за время обучения студенты должны написать две курсовые работы — теоретическую и практическую.

Первая курсовая работа должна быть посвящена анализу и обобщению общей и специальной литературы по выбранной теме. На основании данного анализа следует обосновать и разработать методику констатирующего (диагностического) эксперимента.

Во второй курсовой работе необходимо привести анализ результатов, полученных в ходе констатирующего эксперимента, а также определить направления и содержание логопедической работы, подобрать адекватные методы и приемы коррекции.

Итак, представим общие требования к содержанию и оформлению курсовой работы по логопедии.

Начальным и самым важным этапом работы над курсовым проектом является выбор темы, которая либо предлагается научным руководителем, либо выбирается студентом самостоятельно из перечня тем, созвучных направлениям научных исследований кафедры.

Каждая тема может быть модифицирована, рассмотрена в разных аспектах, но с учетом теоретического и практического подхода. Выбрав тему, студенту необходимо детально продумать ее конкретное содержание, направления работы, практический материал и др., что должно найти свое отражение как в формулировке темы, так и в дальнейшем построении исследования. Следует напомнить, что выбранная тема может иметь не только сугубо теоретическую направленность, например: «Дизартрия. Характеристика дефекта», «Классификация дисграфий», но и учитывать практическое значение рассматриваемой проблемы, например: «Логопедическая работа по коррекции речи при дизартрии». Также следует учитывать, что при формулировании темы следует избегать чрезмерной детализации, например: «Формирование просодических компонентов речи у дошкольников шестого года жизни, посещающих дошкольное учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи».

Курсовая работа включает в себя такие обязательные части как: введение, три главы, заключение, список литературы и приложение.

Текст курсовой работы начинается с титульного листа. Пример его оформления можно посмотреть здесь.

Затем дается содержание работы, в котором формулируются названия глав, параграфов, разделов в точном соответствии с содержанием дипломной работы. Пример его оформления можно посмотреть здесь.

В тексте каждая последующая глава и параграф начинаются с новой страницы. В конце каждой главы обобщаются материалы и формулируются выводы.

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой проблемы в целом и изучаемой темы в частности, определяются проблема, предмет, объект, цель исследования. В соответствии с целью и гипотезой должны быть определены задачи и комплекс методов исследования, направленных на реализацию поставленных задач.

Актуальность темы заключается в отражении современного уровня педагогической науки и практики, отвечать требованиям новизны и полезности.

Определяя проблему исследования, важно указать, реализацию каких практических задач обучения и воспитания лиц с речевой патологией она поможет осуществить.

Под объектом исследования понимаются те или иные аспекты педагогической действительности, воспринимаемые через систему теоретических и практических знаний. Конечная цель любого исследования — совершенствование этого объекта.

Предмет исследования — это какая-то часть, свойство, элемент объекта, т.е. предмет исследования всегда указывает на конкретную сторону объекта, которая подлежит изучению и о которой исследователь хочет получить новое знание. Предмет – это часть объекта.

Можно привести пример формулировки объекта, предмета и проблемы исследования:

– Объект исследования — речевая деятельность детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим нарушением речи.

– Предмет исследования — особенности интонационного оформления речи детей с фонетико-фонематическим нарушением речи.

– Проблема исследования — определение эффективных направлений логопедической работы по формированию интонационной выразительности речи в системе коррекционного воздействия.

Цель исследования способствует конкретизации изучаемого объекта. Цель любого исследования — решение определенной проблемы. Цель конкретизируется в задачах с учетом предмета исследования.

Задачи исследования формулируются в определенной последовательности, что определяет логику исследования. Задачи исследования ставятся на основе теоретического анализа проблемы и оценки состояния ее решения в практике.

Первая глава представляет собой анализ литературных источников, где рассматривается состояние данной проблемы в историческом и современном аспектах, представлены важнейшие теоретические положения, составившие основу исследования.

При написании первой главы следует обратить внимание на то, что текст курсовой работы должен быть выдержан в научном стиле. При изложении научного материала необходимо соблюдать такие требования, как:

– Конкретность – обзор только тех источников, которые необходимы для раскрытия только данной темы или решения только данной проблемы;

– Четкость – которая характеризуется смысловой связностью и цельностью отдельных частей текста;

– Логичность – которая предусматривает определенную структуру изложения материала;

– Аргументированность – доказательность мыслей (почему так, а не иначе);

– Точность формулировок, исключающая многозначное толкование высказываний авторов.

Литературный обзор состояния изучаемой проблемы не должен сводиться к последовательному изложению литературных источников. Он должен представлять обобщенную характеристику литературы: выделять основные направления (течение, концепции, точки зрения), подробно анализировать и оценивать наиболее фундаментальные работы представителей этих направлений.

При написании работы студент должен корректно использовать литературные материалы, делать ссылки на авторов и источники, откуда заимствуются результаты научных исследований. Отсутствие необходимых ссылок снижает оценку за курсовую работу.

Как правило, в курсовых работах по логопедии ссылки на литературные источники оформляются следующим образом: в квадратных скобках ставится номер цитируемого источника в общем списке литературы. Например: Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики [17].

При использовании цитат, в квадратных скобках, помимо указания номера источника, указывается номер страницы, с которой взята эта выдержка, например: Речевой ритм опирается на физиологическую и интеллектуальную основу, поскольку, во-первых, непосредственно связан с ритмом дыхания. Во-вторых, являясь элементом, выполняющим коммуникативную функцию, «соотносится со смыслом, т.е. управляется интеллектуально» [23, С.40].

Однако курсовая работа не должна носить сугубо реферативный характер, поэтому не следует злоупотреблять необоснованным обилием цитат. Цитирование должно быть логически оправданным, убедительным и применяться лишь тогда, когда это действительно необходимо.

Во второй главе, посвященной экспериментальному исследованию, следует описать организацию и представить программу констатирующего эксперимента. Методика обследования, как правило, состоит из описания нескольких серий заданий, с подробным указанием инструкций, наглядного и лексического материала, процедуры выполнения заданий участниками эксперимента, критериев балльной оценки. В данной главе также приводится качественный и количественный анализ полученных результатов.

При анализе результатов эксперимента необходимо использовать систему балльной оценки. Примеры разнообразных критериев количественно-качественной оценки представлены в следующих работах:

– Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: Аркти, 2002. — 144 с.

– Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. — М.: Аркти, 2000. — 56 с.

– Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика. — М.: Академия, 2000. — 232 с.

Для того чтобы наглядно представить результаты, полученные в ходе экспериментального исследования, рекомендуется использовать таблицы, графики, диаграммы и др. Гистограммы могут использоваться самые разные – столбчатые, цилиндрические, плоскостные, объемные и т.п. Пример оформления таблиц, рисунков, гистограмм можно посмотреть здесь.

В третьей главе дается обоснование предлагаемых методов и приемов, раскрывается содержание основных этапов коррекционной работы.

Заключение содержит обобщение изложенного материала и основные выводы, сформулированные автором.

В списке литературы должно быть обозначено не менее 25 источников. В список включаются библиографические сведения об использованных при подготовке работы источниках. Пример его оформления можно посмотреть здесь.

В приложении можно представить громоздкие таблицы или иллюстрации, протоколы обследования, записи наблюдений, продукты деятельности (рисунки, письменные работы детей), конспекты логопедических занятий и т.п.

Объем одной курсовой работы должен быть не меньше 30 страниц машинописного текста.

В целом, курсовые работы по логопедии являются основой будущей дипломной работы, в которой может быть продолжено изучение начатой проблемы, но с позиций другого подхода или сравнительного анализа изучаемых нарушений у разновозрастных категорий лиц с различными видами речевых расстройств.

О содержании и оформлении дипломных работ по логопедии можно ознакомиться здесь.

Литература:

1. Как написать курсовую работу по логопедии: Методические рекомендации. Учебно-методическое пособие / Сост. Артемова Е.Э., Тишина Л.А. / Под ред. Орловой О.С. – М.: МГОПУ, 2008. — 35 с.

2. Научно-исследовательская работа студентов в системе высшего профессионального педагогического образования (по специальности 031800 — Логопедия). Методические рекомендации к выполнению дипломной работы / Сост. Л.В. Лопатина, В.И. Липакова, Г.Г. Голубева. — СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. — 140 с.

Созависимость

Отношения в таких семьях строятся на отсутствии открытого и прямого общения между её членами. Зеркальное отражение зависимости характеризуется сильной поглощенностью в настоящий момент времени, которое является результатом адаптации к семейной проблеме, а также крайней зависимостью (эмоциональной, социальной, физической и духовной) от человека или предмета.

Характерно для созависимых:

- отсутствие личных границ в поведении;

- дисфункциональная семейная система;

- отсутствие интереса и внимания к собственной жизни;

- заблуждение, отрицание, самообман;

- нарушение здоровья;

- контролирующее поведение;

- низкая самооценка;

- не свободен в своих чувствах и поведении, лишён права выбора (что чувствовать и как действовать?).

Выздоровление от созависимости — это непрерывный процесс духовного и личностного роста, изменение модели мышления и поведения, семейных и личных ценностей. Также этот процесс должен включать группы самопомощи, динамические группы, групповую терапию и работу по 12 шагам для созависимых. Созависимым не обойтись без специалистов, семейных психологов, гештальт-терапевтов и т.д., но опыт других выздоравливающих от созависимости и помощь групп имеют ни с чем не сравнимый терапевтический эффект. Путь выздоровления от созависимости имеет большую ценность — свободная и счастливая, наполненная любовью жизнь в мире с самим собой.

Преодоление созависимости:

- начните с себя;

- работайте с чувствами: научитесь разбираться в собственных чувствах, определять, выражать, развивать навыки самоанализа, вести дневник чувств;

- учитесь сказать «НЕТ», отстраниться от жизни зависимого, употребления и выздоровления;

- устанавливайте здоровые границы;

- не контролируйте поведение другого человека;

- хвалите себя: если Ваши действия, мысли и чувства соответствуют идеям выздоровления, похвалите себя, сделайте себе подарок;

- работайте по шагам для созависимых;

- не давайте деньги зависимому, не выплачивайте долги и кредиты;

- выполняйте условия семейного договора.

При условии осознания зависимым собственной болезни, приобретения опыта обращения за помощью, принятия ответственности за свое выздоровление родственникам рекомендуется следующая позиция по отношению к зависимому: если ты выздоравливаешь, то я буду тебя поддерживать и помогать как один взрослый человек помогает другому взрослому; если нет, то я не буду обслуживать твою болезнь и, возможно, для этого мне придется отстраниться физически, эмоционально или финансово. Напомним, что проявление созависимого поведения со стороны близких людей – основная причина «срывов» у лиц, прошедших реабилитацию от алкогольной/наркотической зависимости, и самая частая причина позднего обращения к специалистам.

Техники успешного поведения в трудных жизненных ситуациях

Активно преобразуя любую трудную ситуацию, человек значительно изменяется, но изменения эти обычно непреднамеренны и неосознаваемы. Однако порой люди оказываются в таких ситуациях, когда только сознательное изменение своих особенностей может привести к благополучию. Преодоление — это действия, ориентированные на достижение, на успех, на изменение практической трудной ситуации. Они связаны с усилием и затратой энергии; предполагают высокий уровень саморегуляции, поиск информации, интенсивные раздумья, вовлечение в орбиту своих действий других людей.

Автор: Haтaлия Гeopгиeвнa Ocyxoвa

, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития Мocковского пeдагогического государственного университета (MПГУ), практикующий психолог.

Какие техники поведения люди чаще всего используют в трудных ситуациях? Их можно объединить по стратегиям преобразования трудных жизненных ситуаций: защиты, совладание (преодоление и приспособление) и переживание.

Приемы защиты

чаще всего включают в особую группу неадаптивных реакций на трудности: безропотное смирение, подавленность, депрессия, а также избегание тяжелых ситуаций, подавление мыслей об источнике трудности.

Преодоление

— это действия, ориентированные на достижение, на успех, на изменение практической трудной ситуации. Они связаны с усилием и затратой энергии; предполагают высокий уровень саморегуляции, поиск информации, интенсивные раздумья, вовлечение в орбиту своих действий других людей.

Активно преобразуя любую трудную ситуацию, человек значительно изменяется, но изменения эти обычно непреднамеренны и неосознаваемы. Однако порой люди оказываются в таких ситуациях, когда только сознательное изменение своих особенностей может привести к благополучию. В этом случае изменение собственных характеристик и отношений к ситуации становится основной стратегией или входит составной частью в иные стратегии.

1. Приемы приспособления

- Приспособление к институционным аспектам ситуации(социальным нормам, общественным установкам, правилам деловых отношений и т.д.)

. Овладев этой техникой, человек легко входит в мир права, морали, культуры, труда, семейных отношений. В обычных социальных условиях эта техника является предпосылкой успешности. К примеру, она помогает при адаптации к новым условиям работы или в случае, когда молодожены вынуждены жить с родителями, и т. п. Однако техника имеет свои ограничения: она зачастую не срабатывает в ситуации социальных потрясений, когда резко изменяется образ жизни (старые правила уже не действуют, а новые еще не сложились). - Приспособление к своеобразию и потребностям других людей

может иметь большое значение в ситуации социальных потрясений. Исследования показали, что данной техникой чаще всего пользуются в кризисные периоды развития общества. Неслучайно этой техникой пользуются те, кто пережил тяготы Второй мировой войны и послевоенного времени. Близка к ней еще одна техника приспособления —

забота об установлении и поддержании социальных контактов

. - Принять на себя роль и вести себя в соответствии с нею

. Этот прием люди используют в таких ситуациях, когда источником трудностей и тягостных переживаний становятся их собственные личностные свойства (к примеру, застенчивость или неуверенность в себе, не позволяющие успешно адаптироваться к новым условиям работы, обратиться за помощью и т.д.) В основе этого приема лежит сознательное использование

механизма идентификации

. Человек находит модель для подражания (это может быть знакомый, обладающий этим недостающим качеством, герой фильма или книги, олицетворяющий уверенность) и в трудной ситуации принимает на себя роль этого персонажа: начинает иначе двигаться, по-другому говорить и даже по-другому себя чувствовать. Поскольку он не полностью отождествляет себя с выбранной ролью, а лишь «играет ее», то все свои промахи и неловкость относит не к себе, а к выбранному персонажу. Это помогает не чувствовать смущения, не снижать при неудаче самооценку и быть более свободным от мнения окружающих. Исследования показали, что при удачном выборе роли ее исполнение помогает совладать с трудной ситуацией общения, вызывает заметные изменения не только в поведении, но и в личных установках и ценностях (Ф. Зимбардо, Я. Морено и др.) При этом приобретается гибкость, и не роль овладевает личностью, а личность — ролью, используя роль как инструмент, как средство для перестройки своего поведения в различных ситуациях. - Распространенной формой приспособительного поведения часто выступает идентификация с более удачливыми людьми

или идентификация (отождествление себя) с мощными организациями и объединениями. К такому приему прибегают люди, перенесшие неудачи и разочарования, причину которых они могут видеть в отсутствии у себя качества «удачливости». Идентифицируясь с преуспевающими людьми, они как бы дополняют себя особыми способностями, а становясь функционерами авторитетной организации, не только получают право чувствовать свою принадлежность к ней и говорить о «наших успехах», но и на самом деле начинают ощущать себя сильными и действуют более уверенно и успешно. - Определение границ своих возможностей

— эта техника, как правило, используется при резком изменении жизненных обстоятельств. Наиболее ярко она проявляется у тех, кто стал инвалидом. Такие люди вынуждены резко менять образ жизни. Сначала они «определяют границы своих возможностей»: как человек, входящий в реку в незнакомом месте, или человек, идущий по болоту; прощупывают меру сохранившихся способностей и пытаются компенсировать потерянное. Отметим, что к таким же тактикам прибегают почти все люди, очутившиеся в новых или усложнившихся обстоятельствах. - Антиципирующее

(от лат.

anticipate

— предвосхищение, предугадывание событий, заранее составленное представление)

совладение и предвосхищающая печаль

— это прием, которым пользуются люди, имеющие опыт неудач или ожидающие неизбежного наступления трудной ситуации (к примеру, смерти больного родственника, собственной серьезной операции и др.) Эта техника имеет адаптивное значение: она позволяет людям психологически подготовиться к возможным нелегким испытаниям и заранее наметить способы предотвращения несчастливых поворотов судьбы. Как и любой другой способ совладания с трудностями, антиципирующее совладание может быть как продуктивным, так и непродуктивным — в зависимости от особенностей жизненной ситуации.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: О вреде стереотипов

Пример продуктивного использования антиципирующего совладания — широко используемый в ряде зарубежных клиник опыт подготовки детей к предстоящей операции. Медсестры под руководством психолога организуют специальные ролевые игры, где имитируется вся ситуация операции (от предоперационной подготовки до возвращения маленьких пациентов в палату, окончательного выздоровления и выписки домой). Такая предварительная психологическая подготовка позволяет снизить предоперационную тревогу детей и значительно ускорить их выздоровление (Росс Д., Нисбетт Р., 1999)

.

Яркий пример однозначно непродуктивного антиципирующего совладания — «симптом святого Лазаря», который психологи обнаружили при работе с некоторыми семьями ВИЧ-инфицированных. Он состоит в том, что члены семьи начинают относиться к заболевшему так, словно он уже мертв и оплакан (вплоть до того, что избегают общения с больным, открыто готовятся к похоронам, собирая деньги на поминки еще живого, отказываются оплачивать лечение зубов и т.п.)

2. Вспомогательные приемы самосохраненияв ситуациях трудностей и несчастий

К этим приемам относятся техники борьбы с эмоциональными нарушениями

, вызванными неустранимыми, с точки зрения субъекта, негативными событиями.

Таковы уход

или

бегство

из трудной ситуации, которые могут осуществляться не только в практической, но и в чисто психологической форме — путем внутреннего отчуждения от ситуации или подавления мыслей о ней (отказ от повышений по службе, от заманчивых предложений, избегание всех сомнительных ситуаций нередко становится у людей, переживших много разочарований и неудач, личностной особенностью). Такие люди сами определяют свой способ поведения как «последнюю линию защиты».

К распространенным приемам самосохранения относится отрицание

— отказ принять, что произошло ошеломляющее, травмирующее событие. М. Горовиц рассматривает отрицание как психологический барьер на пути разрушительного проникновения травмирующего события во внутренний мир человека, в его ценностно-смысловую концептуальную систему. Отрицание позволяет человеку перерабатывать трагические ситуации малыми дозами, постепенно ассимилируемыми смысловой сферой личности. После ассимиляции катастрофического события меняются сознание человека, его отношения к миру, появляется новая оценка жизни и собственных возможностей, увеличивается пространство личного будущего в его сознании.

Техники преобразования и приспособления могут быть как типичными для человека, так и ситуационно-специфическими; как основными, так и вспомогательными. К ситуационно-специфическим

принято относить следующие техники: «использовать шанс», «сопротивляться», «идентифицироваться с целями и судьбами других людей», «надеяться», «корректировать свои ожидания», «полагаться на других людей», «самоутверждаться», «проявлять агрессию в форме действия или критики», «отсрочивать удовлетворение своих потребностей» и др.

3. Техники, применяемые в случае неудачи

Говоря о ситуационно-специфических техниках, рассмотрим те из них, которые человек применяет в тех случаях, когда, несмотря на все его усилия, ему не удается изменить жизненную ситуацию к лучшему: проблема остается нерешенной и человек вынужден признать, что потерпел неудачу

. Ведь если человек поставил перед собой трудную задачу, спроектировал ее решение как часть будущей жизни, был преисполнен уверенности в ее решении и для совладания с ней мобилизовал огромные силы, то поражение переживается как крушение личности. Если человек до этого не переживал крупных неудач, не попадал в бедственное положение, он чрезвычайно уязвим. Его сознание сопротивляется принятию реальности.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: О приобретении мудрости

В такой ситуации человек стремится любой ценой сохранить или восстановить позитивное отношение к себе

, чувство личного благополучия. Наиболее часто применяются

приемы, обесценивающие неудачу

, в основе которых лежит действие механизмов психологической защиты. Они не требуют от человека болезненной перестройки отношения к себе и позволяют снизить тяжесть эмоциональных переживаний. Среди этих приемов отметим следующие.

- Обесценивание объекта

. Человек снижает значимость для себя того, к чему стремился, но не смог достичь (поступление в вуз, выход замуж, завершение диссертации и др.) Тем самым он обесценивает свою неудачу («Это не самое важное в жизни», «А оно мне надо?») и старается вписать печальную ситуацию в историю своей жизни как незначительный биографический эпизод. - Коррекции своих ожиданий и надежд

. Поскольку неудача — это тягостное для человека событие, заставляющее отказаться от ценности, ради которой были мобилизованы все силы, человек может прибегнуть к коррекции ожиданий и надежд. Нередко это приобретает форму минимизации потребностей. Несомненно, такой прием спасает от неудач, но он обедняет будущее личности и отнюдь не поднимает ее самоуважения. - Акцептация ситуации

— принятие ее такой, как она есть. В практической психологии эту технику порой называют «

терпением

» или употребляют словосочетание «отпустить ситуацию» (смысл этого выражения — прекратить безуспешные преодолевающие действия по изменению ситуации). Это не пассивный ответ на тяжелые обстоятельства, а осознанное решение, которое человек принимает после анализа своей жизненной ситуации и сравнения своего положения с положением людей, находящихся в еще более бедственном положении. Эта техника вполне уместна для ситуации тяжелой болезни или инвалидности, ограничивающей возможности человека. - Позитивное толкование своей ситуации

. Эта техника схожа с предыдущей. Она состоит в том, что человек использует различные варианты сравнения: сравнивает себя с теми, кто находится в еще более незавидном положении («идущее вниз сравнение»), или вспоминает о своих успехах в других областях и ситуациях примерно в такой форме: «Да, я не достиг этого, но зато…» («идущее вверх сравнение»). У многих на памяти такие защитные фразы одной из не слишком успешных героинь популярного фильма Э. Рязанова «Служебный роман»: «Я живу за городом, но зато рядом с электричкой», «У моего мужа была язва желудка, но зато операцию делал сам Вишневский» и т.п.

Существуют мнения, что приспособление к обстоятельствам свидетельствует о неспособности овладеть своей жизнью, о пассивной стратегии. Однако в реальной жизни все не так однозначно: порой временное приспособление выступает как мудрая, учитывающая объективные особенности ситуации и жизненные перспективы стратегия переживания трудной для человека ситуации.

Простейший пример этого — ситуация вхождения в новый коллектив: человек разумно отказывается от определенных форм поведения и самоутверждения, чтобы получить работу в престижной фирме и быть принятым в новом коллективе.

Более сложный вариант — приспособительное покорное поведение во имя свободы в будущем. «В тяжелые времена люди приступают к осуществлению долговременных программ борьбы за индивидуальную свободу, они отдают себе отчет в том, что в целях приобретения свободы необходимо быть готовым ко многому: подчиняться воле вождя или автократической власти, выполнять ее решения и постановления. При этом не оказывать никакого сопротивления. Покорное поведение является своеобразным маневром, позволяющим достичь в будущем эмансипационных целей».

Оставим за каждым человеком право самостоятельно выбирать из своего репертуара те стратегии и техники, которые помогут ему справиться с жизненными трудностями. Далеко не все в своей жизни он может изменить. В лучшем случае человек может, трезво осмыслив ситуацию, направить свои усилия на исправление того, что поддается изменению, и найти способы сосуществовать с тем, что изменить невозможно.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: Опорный «скелет» личности

4. Практические рекомендации

Если вы столкнулись с поведением человека, которое, на первый взгляд, кажется неадекватным, не спешите с выводами. Внимательно рассмотрите и проанализируйте особенности его жизненной ситуации. В этом вам помогут следующие вопросы.

- Каковы объективные особенности той ситуации, в которой человек проявляет неадекватное поведение? Возможно, его неадекватное поведение — «нормальный ответ на ненормальную ситуацию»?

- Как сам человек интерпретирует ту жизненную ситуацию, в которой оказался?

- В какой более широкий контекст «вписана» данная ситуация? Кто еще участвовал в ней? Каковы отношения между участниками? Какие события происходили в жизни человека незадолго до этой ситуации? Насколько значима для человека данная ситуация? и др.

- Сформулируйте предварительные гипотезы о жизненной ситуации человека. Если вы столкнулись с тем, что человек не реагирует на мощные воздействия жизни, задумайтесь: возможно, та информация о нем и его ситуации, которой вы обладаете, ошибочна или неполна. Или вы неадекватно оцениваете его ситуацию и налицо расхождение между вашим видением ситуации и тем, как ее видит человек.

- В таких трудных случаях обязательно постарайтесь понять особенности образа мира человека. Особенно трудны для оказания психологической помощи два крайних варианта — инфантильный образ мира (его порой называют «личностной концепцией благополучного мира») и сверхустойчивый, ригидный образ мира. В обоих случаях люди стремятся любой ценой сохранить позитивные представления о себе и нередко похожи на страуса, который в ситуации опасности прячет голову в песок. Они игнорируют неблагоприятную информацию, стараются дискредитировать источник информации, понижающий самооценку, прибегая при этом к разным формам самообмана.

- Обязательно создайте у человека ощущение владения ситуацией — особенно у тех людей, которые нуждаются в помощи. Предлагайте им помощь так, чтобы их ощущение собственной эффективности и самооценка не снижались, а наоборот, возрастали, придавая им веру в то, что они сумеют совладать с жизненными невзгодами, и мужество принять на себя ответственность за собственную судьбу.

- Будьте особенно внимательны в тех случаях, когда люди не могут (даже если осознают необходимость сделать это) изменить старые привычки. Здесь бесполезно обвинять людей в косности, глупости или низменных побуждениях. Вместо этого стоит глубже проанализировать о динамике внешних и внутренних сил, которые удерживают человека от изменений.

Чтобы целостно понять особенности поведения человека в ситуации и возможности преобразования ситуации, мы должны рассмотреть:

- те «тайные функции» и «психологические выгоды» (реальные или мнимые), которые выполняет привычный для человека способ поведения;

- те незримые силы, которые препятствуют изменениям (это могут быть, к примеру, существующие в его рабочем или семейном окружении групповые стандарты; сформировавшийся в прошлые периоды жизни страх неудачи и др.);

- задуматься о факторах, которые можно использовать для создания условий продуктивных изменений.

Изучить любые интересующие вас навыки самоменеджмента, мотивации, личной и профессиональной эффективности вы можете при обучении по индивидуальной программе, потому что при обучении по этой программе вы можете включить в свой учебный план любые курсы из нашего каталога, а обучение будет проходить в любом удобном для вас темпе, месте и времени. Тем самым вы получаете системную учебную программу, которая включает в себя только те практические знания и навыки, которые вам интересны и нужны.

Изучите сегодня

Безоперационная ринопластика: как проводить комплексную эстетическую коррекцию носа

Креативность и интеллект: развитие творческих и аналитических способностей

Маркетинговые исследования

Управление персоналом

Управленческий учет

Валеология

Стратагемы: мудрость обращения с людьми

Контурная/объемная коррекция губ и периоральной области. Лучшие подходы и техники аугментации

Технологии продаж: как много продавать

Также смотрите

Выход в социум

Ваше участие в семейной сессии

По завершении реабилитации между членами семьи и участником реабилитационной программы заключается письменный (семейный) договор, позволяющий установить здоровые и гармоничные отношения. Работа с семьей – это отдельный большой блок, направленный на создание устойчивой мотивации, личностных границ без оценочного принятия, уважительного отношения друг к другу. Формирование образа мыслей и соблюдение рекомендаций – самое трудное в процессе выздоровления. Важно понимать, что зависимость и созависимость – неизлечимое заболевание, и для того, чтобы выйти в стойкую ремиссию, необходимо ежедневно продолжать заниматься и поддерживать свое выздоровление всем членам семьи.

• Социальная адаптация в дневном центре восстановления

Последний этап реабилитации, на котором происходит изменение, закрепление и формирование внутренних установок, целей и норм поведения на пути к выздоровлению.

Проблемы этапа социальной адаптации и ресоциализации:

- возвращение в привычную «комфортную» среду;

- построение здоровых отношений в семье, с друзьями, в обществе;

- неумение проводить досуг;

- отсутствие профессиональной занятости;

- срыв.

Жизнь в решении

Специалисты центра социальной и психологической реабилитации «Уралец» создали авторскую адаптационную программу «Дорога к дому», направленную на возможность поддержки зависимого после прохождения реабилитации:

- индивидуальный план с учетом особенностей личности;

- формирование интереса к здоровому образу жизни;

- терапевтические группы;

- индивидуальная, групповая работа;

- ежедневные занятия с психологом;

- работа по профилактике срыва;

- работа с семьей.

Мы поддерживаем образовательные программы и сотрудничаем с Областным специализированным центром медико-социальной реабилитации «Урал без наркотиков», Министерством социальной политики Свердловской области, представителями социального движения «Белая трость», Службой занятости населения Свердловской области, Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и Учебным . Успех центра социальной и психологической реабилитации «Уралец» – это добровольное желание каждого обратившегося к нам продолжать процесс выздоровления.

- Ориентация на группы AN и AA

История развития сообщества Анонимных алкоголиков началась в 1935 году в США. У его основания стояли Уильям (Билл) Уилсон и Роберт (Боб) Смит. Основой работы стала программа «12 шагов». Первый опыт использования философии Анонимных алкоголиков в медицинских лечебных заведениях к людям, страдающим зависимостью, был получен в конце 40-х годов прошлого столетия в американском штате Миннесота. Была разработана первая модель организации лечебного процесса с применением программы 12 шагов. 16 февраля 1947 года в американском федеральном исправительно-лечебном учреждении для людей, употребляющих наркотики, прошло собрание «Наркогруппы», созданной на основе групп «Анонимных Алкоголиков». Одним из зависимых, которые там присутствовали, был некий Дэнни Карлсен. В 1948 году он создал группу, получившую название «Анонимные Наркоманы», которая впервые прошла в стенах пенитенциарного учреждения. Сообщество «Анонимных наркоманов» появилось в июле 1953 года на первом собрании в Южной Калифорнии. В настоящее время мероприятия Сообщества АА и АН широко известны по всему миру, собрания проводятся более чем в двухстах странах. Число участников движения ежедневно растет. Литература переведена на 36 языков, идет ее перевод еще на 16 языков. И все это стало возможным благодаря тысячам других людей, которые занимаются служением в сообществе АА и АН.

Показателем эффективной реабилитации является выход в социум.

Зачем ходить на группы самопомощи?

- продолжать работать по программе 12 шагов;

- высказываться на группах;

- работа со спонсором и подспонсорными;

- служение;

- поддерживать общение с другими выздоравливающими зависимыми;

- обмен опытом.

Срыв

Срыв – это самый большой страх зависимых и их близких на пути к выздоровлению. Вхождение зависимого в социальную среду болезненно, а срыв – это процесс, начинающийся задолго до самого факта возврата к употреблению, имеющий определенные стадии развития. Трудно начинать все заново. Программа профилактики срыва направлена как раз на обучение тому, как определить предвестников срыва, предотвратить динамику и воспользоваться навыками для сохранения трезвости. В конце каждого дня необходим самоанализ, что помогает лучше понять проблему, найти ее решение, а также осознать собственные эмоции.

Пройдя полный курс реабилитации, зависимый снова начинает употреблять: что делать?

- не давать денежных средств;

- при устойчивом подозрении сделать тест;

- не пускать домой в состоянии наркотического, алкогольного опьянения;

- обратиться за помощью к специалистам.

Важно понимать, что срыв – это не поражение, а часть процесса выздоровления. Не следует осуждать или винить, важно, напротив, эмоционально поддерживать, а также самим посещать занятия и группы взаимопомощи для родственников и близких зависимых. : Мы уважаем Ваше решение обратиться за профессиональной помощью, и беремся за самых трудных участников программы реабилитации, возвращая их к здоровому образу жизни.

Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе (памятка для родителей)

У наших детей с определенного возраста появляется своя личная жизнь, в которую не всегда заглянешь, как в открытую книгу. И далеко не всегда они готовы делиться с взрослыми своими мыслями. С возрастом объем внутренней, скрытой жизни растущего человека увеличивается и ему бывает сложно подобрать слова, чтобы описать все, что происходит у него в душе. Неопытное нежное сердце подростка очень ранимо, а нужного опыта, слов, чтобы обратиться за помощью, не находится. Поэтому родителям так важно быть внимательными и вовремя увидеть признаки эмоционального неблагополучия своего ребёнка.

Для подростка, в силу возрастных особенностей, кризисной может стать любая ситуация, которую лично он переживает как неразрешимую. Взрослые могут не оценить всю серьёзность переживаний своего ребёнка и не оказать вовремя необходимой эмоциональной поддержки, что рождает у ребёнка ощущение непонимания и одиночества и может привести к попыткам решить свою проблему разными неконструктивными способами.

Ситуации, которые могут быть кризисными для подростка:

— любая ситуация, субъективно переживаемая ребёнком как обидная, оскорбительная, несправедливая, глубоко ранящая. Объективная оценка ситуации взрослым может сильно отличаться от мнения ребёнка;

Пример: С 12 лет Л. была заочно влюблена в одного известного актёра. Родители не понимали её сильных переживаний и считали это всё глупостью. Прочитав переписку 13-летней дочери с подругой в социальной сети касательно её фантазий об этом актёре, злости на родителей и суицидальных мыслях, родители сильно отругали Л. После того как они вышли из комнаты Л. выпрыгнула из окна. В переписке с подругой она отмечала, что родители её не понимают, она сильно переживает из-за своей любви к актёру и чувствует себя никому не нужной.

— несчастная любовь/разрыв отношений с партнером;

Пример: 14-летняя Г., выбросившаяся с 11 этажа, накануне прыжка написала, что если ее бросит любимый, то она отправится в рай. В самый разгар подростковой вечеринки случился конфликт с молодым человеком, через час после которого девушка покончила с собой.

— ссора/острый конфликт со значимыми взрослыми (родители, учителя);

Пример: К специалистам обратился мальчик А. 13 лет с мыслями о самоубийстве. Рассказал о том, что он не получает поддержку со стороны родителей, мальчику хотелось бы, чтобы они хвалили его и интересовались его жизнью, вместо этого отец постоянно его ругает за плохие оценки, мать занимает нейтральную позицию. У А. есть друзья, но это не заменяет ему внимания со стороны родителей. Мальчик считает, что если он покончит жизнь самоубийством, то родители поймут, чего ему не хватает.

— травля (буллинг)/отвержение, запугивание, издевательства со стороны сверстников, травля в интернете/социальных сетях;

Пример: 13-летнего М. перевели в школу с математическим уклоном, где одноклассники стали его дразнить «бабой», «тряпкой», «тупицей» и т.п. М. сильно переживал, что не оправдывает ожиданий родителей от его успеваемости в новой школе. Из-за безответной влюблённости в одноклассницу М. стали дразнить ещё сильнее, но родители отказались перевести его в другую школу. После одного наиболее сильного конфликта с одноклассниками мальчик выбросился с 15 этажа своего дома, так как чувствовал себя в ловушке, не видел выхода из ситуации и начал чувствовать себя обузой для родителей.

— тяжелая жизненная ситуация (смерть близкого человека, особенно матери, тяжёлое заболевание);

Пример: мальчик 7 лет высказывает мысли о самоубийстве. Считает, что если он умрёт, то снова увидит маму, которая умерла год назад.

— разочарование в своих успехах в школе или другие неудачи на фоне высоких требований, предъявляемых окружением или семьёй;

14-летний Н. покончил жизнь самоубийством, через повешение, после того как не вошел в состав молодежной сборной по хоккею. В посмертной записке признался, что боялся гнева отца, который очень жестко воспитывал сына.

— неприятности в семье, нестабильная семейная ситуация (например, развод родителей).

Пример: К психологу обратилась бабушка по поводу истерик внучки 9 лет. Выяснилось, что ребёнка воспитывают 4 человека и каждый по-своему (две бабушки, мама и папа в разводе), а также, что девочка уже год говорит о своих суицидальных мыслях, но близкие делают вид, что не замечают этого. Один раз бабушка ушла из дома, что-то забыла и вернулась раньше времени, внучка была на балконе и собиралась спрыгнуть. При этом данная проблема отрицается, семья сосредоточилась на «истериках» девочки, том, что она не хочет что-то есть или куда-то идти.

Наиболее тяжело эти ситуации переживают дети со следующими личностными особенностями:

— импульсивность, эмоциональная нестабильность (склонность к непродуманным поступкам);

— перфекционизм (желание делать всё идеально, обострённая реакция на критику, совершенные ошибки, недочёты);

— агрессивное поведение, раздражительность;

— неумение преодолевать проблемы и трудности, отсутствие гибкости мышления, инфантильность;

— нестабильная самооценка: то считает себя «великим и грандиозным», то «жалким и ничтожным»;

— самодовольство, излишняя самоуверенность или чувство неполноценности и неуверенности;

— тревожность и подавленность, частое плохое настроение.

Что делать, если ваш ребёнок переживает кризисную ситуацию:

— Разговаривать, поддерживать эмоциональную связь с подростком (подробнее см. в книгах 1-4 из списка литературы).

— Выражать поддержку способами, близкими и понятными именно вашему ребёнку (это могут быть объятия, совместные занятия, подарки, вкусная еда, похвала и др.).

— Направлять эмоции ребёнка в социально приемлемые формы (агрессию в активные виды спорта, физические нагрузки; душевные переживания в доверительные разговоры с близкими, творчество, поделки).

— Стараться поддерживать режим дня подростка (сон, режим питания). Чаще давать подростку возможность получать радость, удовлетворение от повседневных удовольствий (вкусная еда, принятие расслабляющей ванны, красивая одежда, поход на концерт, в кафе и т.д.); помнить, что вещи, приносящие удовольствие, не менее важны, чем учёба и дела по дому.

— Помогать конструктивно решать проблемы с учёбой. Помнить, что физическое и психологическое благополучие ребёнка важнее школьных оценок.

— Научиться самому и научить ребенка применять навыки расслабления, регуляции своего эмоционального состояния в сложных, критических для него ситуациях (см. в книге О.В. Вихристюк «Что нужно знать родителям о подростковых суицидах?»).

— При необходимости обращаться за консультацией к специалисту (неврологу, детскому психологу, психиатру, семейному психологу – в зависимости от ситуации) [см. ниже «Куда обращаться»].

Нередко дети скрывают свои переживания от родителей или находятся в оппозиции к ним, поэтому постарайтесь также общаться с друзьями ребенка, их родителями, учителями в школе, интересоваться, как ведет себя ваш ребенок в школе, в компании сверстников.

Часто дети не хотят расстраивать родителей и отвечают, что у них «все нормально», «ничего страшного». Например, в большинстве случаев завершенных подростковых суицидов родители отмечали, что у ребёнка был грустный голос или он пришёл из школы заплаканный, но они не придали этому должного значения. Именно невысказанные или непонятые эмоции зачастую толкают на необдуманные действия, поэтому очень важно открыто поговорить с подростком, когда ему тяжело (подробнее см. у Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком. Как?»).

Основные принципы разговора с ребёнком, находящимся в кризисном состоянии

- Успокоиться самому.

- Уделить всё внимание ребёнку.

- Вести беседу так, будто вы обладаете неограниченным запасом времени и важнее этой беседы для вас сейчас ничего нет.

- Избегать нотаций, уговаривания, менторского тона речи.

- Дать ребёнку возможность высказаться и говорить только тогда, когда перестанет говорить он.

Структура разговора и примеры фраз для оказания эмоциональной поддержки

1) Начало разговора: «Мне показалось, что в последнее время ты выглядишь расстроенным, у тебя что-то случилось?»;

2) Активное слушание. Пересказать то, что ребёнок рассказал вам, чтобы он убедился, что вы действительно поняли суть услышанного и ничего не пропустили мимо ушей: «Правильно ли я тебя понял(а), что …?»

3) Прояснение намерений: «Бывало ли тебе так тяжело, что тебе хотелось, чтобы это все поскорее закончилось?»

4) Расширение перспективы: «Давай подумаем, какие могут быть выходы из этой ситуации? Как ты раньше справлялся с трудностями? Что бы ты сказал, если бы на твоем месте был твой друг?»

5) Нормализация, вселение надежды: «Иногда мы все чувствуем себя подавленными, неспособными что-либо изменить, но потом это состояние проходит».

Примеры ведения диалога с подростком, находящимся в кризисном состоянии

- ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Ненавижу учебу, школу и т.п.», СПРОСИТЕ: «Что именно тебя раздражает?» «Что ты хочешь сделать, когда это чувствуешь?…». НЕ ГОВОРИТЕ: «Когда я был в твоем возрасте… да ты просто лентяй!»

- ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Все кажется таким безнадежным…», СКАЖИТЕ: «Иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас проблемы, и какую из них надо решить в первую очередь». НЕ ГОВОРИТЕ: «Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем тебе».

- ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы лучше без меня!», СПРОСИТЕ: «Кому именно?», «На кого ты обижен?», «Ты очень много значишь для нас, и меня беспокоит твое настроение. Скажи мне, что происходит». НЕ ГОВОРИТЕ: «Не говори глупостей. Давай поговорим о чем-нибудь другом».

- ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете меня!», СПРОСИТЕ: «Что я сейчас должен понять? Я действительно хочу это знать». НЕ ГОВОРИТЕ: «Кто же может понять молодежь в наши дни?»

- ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Я совершил ужасный поступок…», СКАЖИТЕ: «Давай сядем и поговорим об этом». НЕ ГОВОРИТЕ: «Что посеешь, то и пожнешь!»

- ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «А если у меня не получится?», СКАЖИТЕ: «Если не получится, ничего страшного. Мы вместе подумаем, почему не получилось в этот раз, и что можно сделать, чтобы получилось в следующий». НЕ ГОВОРИТЕ: «Если не получится, значит ты недостаточно постарался!»

Если в процессе разговора (или просто по результатам своих наблюдений) вы обнаруживаете у подростка признаки наличия депрессивного состояния, не стоит трактовать их как возрастной кризис, необходимо незамедлительно обратиться за консультацией к неврологу или детскому психиатру для оценки состояния и оказания своевременной помощи.

Признаки депрессивных реакций у подростков

- Снижение интереса к деятельности, потеря удовольствия от деятельности, которая раньше нравилась.

- Уклонение от общения: нежелание идти в школу, общаться со сверстниками, склонность к уединению.

- Снижение успеваемости из-за трудностей концентрации внимания и нарушений запоминания.

- Изменения сна и/или аппетита (ест/спит больше/меньше, чем раньше).

- Вялость, хроническая усталость.

- Грустное настроение или повышенная раздражительность. Идеи собственной малоценности, никчемности.

- Телесное недомогание: головная боль, проблемы с желудком.

- Возможным проявлением депрессии может быть отклонение от общепринятых норм поведения: показная бравада, грубость, агрессия, демонстративные уходы из дома, употребление ПАВ.

Если кризисная ситуация вызывает у ребёнка сильные переживания, он может задуматься о причинении себе вреда как способе решения проблемы (даже если раньше говорил, что самоубийство могут совершить только дураки). В последние годы проблема подростковых суицидов стоит довольно остро: по данным ВОЗ, Россия занимает одно из первых мест по количеству детских и подростковых суицидов в Европе.

Суицидальное поведение подростков может иметь неожиданный, импульсивный характер, а может развиваться постепенно. Насторожить взрослого могут следующие признаки в психологическом состоянии и поведении ребёнка (подробнее см. у О.В. Вихристюк «Что нужно знать родителям о подростковых суицидах» и Е.М. Вроно «Предотвращение самоубийства подростков»).

Вопросы родителю для прояснения состояния ребёнка

| Признаки возможного наличия суицидальных мыслей у подростка | Да/Нет | |

| I. Эмоции | ||

| 1. | У ребёнка большую часть времени устойчиво сниженный фон настроения от подавленности до раздражения. | |

| 2. | Вы наблюдаете у ребёнка высокий уровень тревоги. Насторожить родителей должны постоянное беспокойство ребенка, его повышенная тревожность, возможный интенсивный страх, ожидание беды. | |

| II. Переживания | ||

| 3. | Переживания брошенности, ненужности, одиночества (например, ребёнок говорит: «Всем было бы лучше, если бы меня не было. Я всем приношу только вред»). | |