Что такое психоанализ?

Психоанализ — это уникальная техника самопознания, родоначальником которой является Зигмунд Фрейд. Революционная теория заключается в радикально другом взгляде на внутреннюю жизнь человека.

Психоанализ представляет собой глубинную практику, способствующую изменению человеческой судьбы. Давая возможность понимания своих истинных Желаний.

А понимая свои желания и собственную уникальную историю, нам открывается возможность «осознанного» проживания жизни и предоставляется выбор там, где раньше его не было.

Как проходит сеанс у психоаналитика?

Человек, который решил пройти курс психоанализа или психоаналитической терапии (разница заключается в уровне подготовки специалиста и количестве встреч в неделю), приходит первоначально на несколько установочных встреч, на которых рассказывает о своем жизненном пути и о том, что его на данный момент беспокоит и мешает жить. На этих встречах психоаналитик проводит специальное диагностическое интервью, с целью выяснения особенностей функционирования психики и личностной структуры данного человека (это позволяет психоаналитику выстроить подходящую стратегию работы), выяснить мотивы человека пройти курс психоанализа, а также понять насколько этот метод подходит данному человеку для решения его сложностей.

Затем, заключается устный договор о времени и частоте встреч, порядок оплаты и иных организационных моментах (в психоанализе эти правила называются «сеттингом»), которые являются основополагающей базой для успешного прохождения курса психоанализа. Психоаналитик всегда в назначенное время ждет пациента в кабинете и крайне редко эти встречи отменяются, что позволяет создать постоянные динамические терапевтические отношения между аналитиком и пациентом, а также формирует у пациента чувство постоянности объекта и тем самым повышает доверие в отношениях и в кабинете и в реальной жизни.

Технически прохождение курса психоанализа выглядит следующим образом: пациент рассказывает психоаналитику все, что приходит ему в голову, без критического оценивания: это могут быть сны, события реальной жизни, чувства по поводу происходящего или того, что происходило когда-то, какие-то диалоги – вобщем все, что есть в голове, даже если не видно прямой логической связи между всем этим. Это называется методом свободных ассоциаций. Психоаналитик, в свою очередь, слушает пациента, связывает мысли и интерпретирует (дает иное понимание) бессознательному содержанию того, что пациент рассказывает психоаналитику.

Терапевтический эффект достигается за счет нескольких аспектов: во-первых, рассказ о прежнем травматическом опыте сам по себе приносит облегчение за счет проговаривания вслух болезненных чувств и переживаний; во вторых, некритическое и безоценочное отношение и поддержка со стороны аналитика позволяет пациенту приобрести новый опыт общения с другим человеком; в-третьих, осознание своих бессознательных конфликтов с помощью психоанализа и их постепенная проработка, ведет к освобождению от имеющихся «симптомов», более глубокому пониманию себя, своих желаний, освобождению психической энергии для саморазвития и творчества.

В итоге, качество «внутренней психической жизни» существенно повышается, что в реальности проявляется в умении спокойно выдерживать неопределенность жизни, благополучно проживать различные жизненные коллизии (без панических атак, депрессий и зависимостей), строить счастливые и долгосрочные отношения и найти дело жизни по душе.

Психоанализ детей имеет много общего с психоанализом взрослых, только вместо свободных ассоциаций (слов), дети используют игру (используются игрушки, карандаши, пластилин и прочее). С помощью свободной игры (детский психоаналитик, не вмешиваясь в игру, комментирует происходящее и задает вопросы) ребенок выражает свои чувства, фантазии, страхи, которые зачастую и являются причиной проблем.

В процессе психоаналитической работы ход естественного психического развития ребенка восстанавливается. Энергия, которая раньше была направленна на урегулирование внутреннего конфликта, высвобождается и перенаправляется на актуальные для возраста ребенка цели и задачи.

С какими проблемами обращаться ко взрослому психоаналитику?

Психоанализ – наиболее эффективный метод лечения большинства психологических проблем и расстройств психики. Психоаналитический психотерапевт поможет преодолеть следующие трудности:

- неуверенность в себе, низкая самооценка

- трудности в установлении любовных и дружеских отношений

- трудности в отношениях с близкими людьми (измены, ревность, сексуальные проблемы, непонимание, ссоры)

- одиночество

- проблемы в общении

- поиск себя, личностный рост и развитие

- возрастные кризисы, потеря смысла жизни

- трудности с контролем эмоций (гнев, тревога, повышенная плаксивость)

- навязчивые мысли и действия (постоянное мытье рук, постоянная проверка «все ли выключено», «закрыта ли дверь», ритуалы)

- расстройства пищевого поведения (переедание, булимия, анорексия);

- повышенная тревожность;

- панические атаки;

- психологические травмы, насилие;

- страхи, фобии;

- психосоматические заболевания(бронхиальная астма, гипертония, гастриты, колиты, мигрени, кожные заболевания и др.);

- депрессия (в т.ч. послеродовая)

- нарушения сна (бессонница; трудности с засыпанием, кошмары);

- зависимости (игромания, наркомания, алкоголизм);

- сексуальные проблемы (фригидность, преждевременная эякуляция, психологическая импотенция, страх перед сексуальным актом и прочее);

- неврозы.

С какими проблемами обращаться к детскому психоаналитику?

Проблемы поведения ребенка:

- Агрессивное поведение (дерется, отбирает игрушки, толкается, кусается и прочее)

- Трудности адаптации в детском саду, школе (долго плачет, не отпуская маму/папу; не слушает воспитателей/учителей, нет контакта со сверстниками и прочее)

- Нанесение вреда себе (вырывает себе волосы, грызет ногти, обдирает кожу, делает порезы на коже ног и рук и прочее)

- Застенчивость, необщительность

- Гиперактивность, рассеянность

- Школьная неуспеваемость

Травмирующие жизненные ситуации:

- Смерть члена семьи или друга

- Развод родителей

- Насилие (физическое или психологическое)

- Смена школы, переезд.

Нарушения в эмоциональной сфере:

- Нарушения сна, питания

- Кошмары, страхи, фобии

- Навязчивые мысли, действия

- Расстройства речи, тики

- Плаксивость

- Часто болеет, проблемы желудочно-кишечного тракта, кожные заболевания.

Кто такой психоаналитик?

Психоаналитик — это человек, имеющий психологическое или медицинское профильное образование и прошедший дополнительную переподготовку по данному направлению. Есть основные пути, для того чтобы стать психоаналитиком: 1) Соотвествующее образования и определенное количество супервизий; 2) Чтение книг по психоанализу (Фрейд и его последователи); 3) Собственный анализ, и он составляет как минимум 250 часов. Это нужно для того, чтобы не перекладывать собственные проблемы на человека.

Поэтому при выборе специалиста, поинтересуйтесь где и сколько часов он сам пролежал на кушетке.

Есть любопытное видео, где профессор М. Решетников рассуждает на тему современного психоанализа и в чем состоит работа психоаналитика.

Так в чем же основное отличие психоанализа от других психологических техник?

Психоанализ работает на изменение структуры и характера психики, выяснение первопричины и проработки, а не на снятие симптома.

Психоанализ первым открыл способ «лечения» разговором и, наверное, поэтому преуспел в нем как никто лучше. Особая техника свободных ассоциаций дает колоссальный успех в возможности осознать бессознательное. Техника отличается особым способом мышления, при котором человек говорит всё, что появляется у него в мыслях. Стараясь при этом не критиковать и отбрасывать ненужное. Хитрость и заключается в том, что ненужного нет. Психоаналитик при этом, умея слушать определенном способом, анализирует все что происходит сейчас в кабинете и старается понять где в данный момент проявилось бессознательное.

По сути психоаналитик — это человек который анализирует ваши отголоски бессознательного и преподносит их в «удобоваримой» форме.

Маленькая ремарка, бессознательное — это вся та часть нашего психического, которая имеет колоссальное влияние на нашу жизнь и по своим каким-то причинам не находится в поле сознания. В бессознательном могут быть спрятаны причины нашего невроза, фобий, истинных желаний и многое другое.

В процессе анализа, человек приобретает воспоминания о собственной уникальной истории, возможности понимания своих желаний и осознание причинно-следственной связи. При этом приобретается колоссально важное право выбора там, где его раньше не было. Поэтому анализ не может быть быстрым. Ведь нужно иметь уважение к вашему неврозу, который формировался всю вашу жизнь. А избавится от него Вы хотите за пару сессий. В психоанализе есть одно незыблемое правило: каждый субъект уникален. Это отражается в том, что аналитик никогда не встает в позицию «истинно знающего». И никогда не даст Вам совет или некоторые методики, которые нужно будет применять. Потому что, за вроде бы «понятным» симптомом и сладкой позиции «знающего учителя» стоит огромное ошибка, не увидеть неповторимую структуру психического и судьбы анализанта.

Психоанализ — как островок свободы.

В современном мире, где господствует поверхностный взгляд на человека. Где уделяется огромное внимание внешним показателям и успеху. И все свободное время человек уделяет на «прокачку» себя и создание образа. Психоанализ остается островком свободы, где важен именно внутренний мир, без старания адаптировать его под нынешнюю реальность. Возможность встретиться с самим собой, без какой-либо оценки со стороны аналитика, дает шанс познакомиться со своим собственным истинным желанием, свободно выражать свои мысли и эмоции.

С чем обращаются к психоаналитику?

Каждый человек — это неповторимая история и поэтому обращения могут быть разными. Это может быть чувство апатии, бессмысленности жизни, ощущения пустоты, навязчивые состояния, фобии, повторяющие жизненные ситуации, кризис в отношениях, переживания горя, утрата смысла жизни, а так же любые другие темы, которые Вы бы хотели обсудить. Психоаналитик представляет собой образ не осуждающего и не дающего советы проводника, который идет рядом и подсвечивает фонариком Ваш путь, так как имеет карту местности. Слушатель, который не оставит ни одну вашу мысль без внимания.

Почему психоанализ?

Автор данной брошюры: Михаил Решетников, доктор психологических наук.

Кто нуждается в психотерапии?

Существует такое мнение, что сильная личность – это тот, кто может справиться со всеми своими психологическими проблемами самостоятельно. Это, конечно же, глубокое заблуждение. Почувствовав дискомфорт в желудке или кишечнике, мы спешим к гастроэнтерологу, ощутив покалывание в сердце, обращаемся к кардиологу и т. д., не решаясь, как правило, прибегнуть к самолечению, хотя о желудке или сердце каждый из нас, безусловно, знает гораздо больше, чем о психике.

Есть еще одно, широко распространенное даже среди врачей заблуждение, что мы думаем головным мозгом. Безусловно, это не так: с таким же успехом можно было бы утверждать, что мы ходим спинным мозгом. Любая мысль имеет всеорганную и общетелесную представленность. И нередко именно длительно существующий душевный дискомфорт приводит к нарушениям деятельности внутренних органов. Образно говоря, болит у человека душа, а кричит об этой боли желудок, сердце или печень. И вначале ни кардиограмма, ни рентген или анализы никаких изменений не покажут.

Большинство не подозревает об этом, и даже не знает, что сознание – это еще не вся психика, и даже не большая ее часть. За пределами сознания находится огромный и мощный психический аппарат, деятельность которого в обычных условиях недоступна самонаблюдению. Именно в этой части психики накапливаются негативные переживания и неотреагированные эмоции, именно здесь продуцируются кошмарные сновидения и навязчивые мысли, которые не дают покоя ни днем, ни ночью, именно здесь психическое и соматическое (телесное) встречаются и переплетаются в самых немыслимых вариантах. Человек пытается справиться с этой болью души самостоятельно, но, как правило, безуспешно. Потому что здесь, как и в любой другой области, нужен специалист, причем самой высокой квалификации.

Людей, у которых нет проблем, не бывает. Поэтому в психотерапии периодически нуждаются все, и лучше не ждать, пока та или иная проблема приобретет характер непреодолимой, а душевная боль начнет трансформироваться в соматическое заболевание.

Несколько примеров

На фоне полного здоровья у молодой девушки развивается стойкое нарушение деятельности желудка и кишечника. Довольно стройная и до этого, она теряет около 30 % веса. Терапевты и инфекционисты не находят ни причин, ни эффективных способов терапии. А проблема, которую пациентка не смогла «переварить», лежит не в соматической, а в психической сфере… Вполне благополучный, непьющий и некурящий молодой человек впадает в депрессию, «вдруг» перестает контактировать с родителями, решает оставить университет. Родителям кажется, что он ненавидит их, и сам пациент, согласившись на приход к психоаналитику, первоначально высказывает те же мысли, а на самом деле оказывается, что это лишь реакция на снижение внимания родителей, которые посчитали, что ребенок уже достаточно взрослый, чтобы они могли заняться собой… Жена подозревает мужа в неверности, одна ссора сменяет другую, семья находится на грани распада, и лишь ее приход к психотерапевту помог ей понять, что не муж, а она сама продуцирует недоверие, глубинные корни которого скрыты в ее родительской семье… Очаровательная и прекрасно сложенная девушка страдает от убежденности в своей непривлекательности. Любые комплименты в свой адрес воспринимает как ложь или вежливость, сексуальные ласки как незаслуженные «такой уродиной». Причина оказывается глубоко интимной… У молодого перспективного менеджера одного из банков не ладятся отношения с сотрудниками. В итоге очередное и долгожданное повышение получает другой. К этому «мелкому» огорчению добавляются семейные неурядицы. Постепенно проблема краха всех межличностных отношений становится для него все более устрашающей… Но, как и во всех других случаях, разрешимой.

Однако путь к этому решению, как правило, не прост и не близок. И даже если для специалиста решение «лежит на поверхности», пациент должен сам прийти к нему, и своим путем, в котором аналитик лишь помощник и проводник. Типичные слова наших бывших пациентов: «Я впервые начал понимать себя»… «Что-то произошло с нами всеми, но, конечно, причина была во мне»… «Спасибо, что вы не испугались всей этой мерзости»… «Я впервые стал общаться с другими людьми без страха, а раньше даже продавцу в магазине боялся задать вопрос»… «Я считала себя нравственным уродом, и это отравляло мне всю жизнь»… «Секс» и «грязь» были для меня синонимами, но теперь это уже не вина моей матери, она лишь хотела оградить меня. И я больше не ненавижу ее»… «Я проработал мои комплексы и сейчас примерно раз в десять стал успешнее – в работе, в жизни, в любви»…

Первый шаг

Люди нуждаются в психотерапии по разным причинам. Даже совершенно здоровые люди. Кто-то хочет разобраться в своих проблемах, своих отношениях, избавиться от сомнений или тяжелых воспоминаний. И просто друг или даже родной человек далеко не всегда способен помочь. А нередко самые искренние дружеские советы оказывают нам плохую услугу.

Обращение к специалисту – это первый шаг, который свидетельствует о реальном желании что-то изменить в себе, в своей жизни, в жизни своей семьи или в своих отношениях, в своей карьере. И этот шаг делает это желание более конкретным. Уже само обращение к специалисту говорит, с одной стороны, о степени выраженности ваших проблем, а с другой – об уровне вашей духовной зрелости. Психотерапия – это не для примитивных и толстокожих, они не испытывают в ней потребности, так как многие чувства, включая печаль и раскаяние, поиски смысла и потребность в понимании им просто незнакомы. Поэтому ваш первый шаг всегда будет верно воспринят, и с первого визита вы можете рассчитывать на самое серьезное отношение, уважение и поддержку. Эта брошюра написана для того, чтобы познакомить людей с особым видом психотерапии – психоанализом, пока малоизвестным и уникальным терапевтическим подходом к людям и их переживаниям. Только приняв особые условия и преимущества такого подхода, а также специфические требования, которые он предъявляет, вы сами сможете решить, что психоанализ – это для вас.

Историческая справка

Психоанализ возник на заре ХХ века благодаря таланту и усилиям известного венского психиатра и психолога Зигмунда Фрейда и был одновременно и революционным подходом к пониманию многих психических феноменов, объяснению природы человеческих чувств и переживаний, и терапевтическим методом, позволяющим помочь людям с самыми различными психологическими проблемами, начиная от проблем обыденной жизни и кончая глубокой психопатологией. Он помог понять, что так называемый «сознательный» взрослый, более или менее успешно действующий в «реальности», является только частью всей личности. Под его рациональным (логическим) всегда лежит бессознательное (алогичное). И Фрейд сумел показать, какое могучее влияние оказывают неосознаваемые мысли, чувства и скрываемые даже от самих себя желания и влечения на здоровье его пациентов.

Рациональное в каждом из нас подчинено принципу реальности. Оно, как правило, соответствует социальным эталонам поведения и всегда делает определенный шаг в определенном времени. Бессознательное всегда подчинено социально отвергаемому, но тем не менее властному принципу удовольствия; оно алогично, в нем нет причинно-следственных отношений, нет противоречий, нет времени. Наиболее ярким примером проявлений бессознательного являются наши сновидения, где мы почти всегда сталкиваемся с персонажами и событиями, в реальной жизни несовместимыми и даже несуществующими. Но, как вы сможете убедиться в процессе анализа, такая алогичность присутствует не только в сновидениях…

В процессе психоанализа бессознательное пациента становится доступным для самонаблюдения, осознается. Открывается и воспринимается глубинная сущность каждого из нас, в результате чего происходит исцеление, облегчение страданий и духовный рост.

Почему психоанализ был уничтожен в России

Уже в начале ХХ века психоанализ приобрел всемирную известность. По сути это был первый научный метод в то время еще не существующей науки – психотерапии. С 1913 года он начинает успешно применяться в России. В 1922 году в России открывается Институт психоанализа. Но сам метод психоанализа, в центре которого исходно стояла личность, был категорически несовместим с марксизмом. Ибо марксизм был теорией, в которой абсолютно не было места личности, а уж тем более – страдающей личности. Поэтому на протяжении многих десятилетий неврозы «избирательно» поражали лишь западные страны, а все мы еще жили в бесполом обществе «товарищей» и «товарищей», где из четырех основных сфер самореализации личности (труд, творчество, общение и секс), вторая и третья были существенно ограничены идеологией, а последняя, как социальная категория, фактически запрещена, а следовательно, низведена до примитивного физиологического акта. Испытывать сексуальные проблемы, впрочем, как и проблемы общения (профессионального, бытового или внутрисемейного), считалось неприличным. В 1924 году Институт психоанализа закрывается, из библиотек изымаются все труды Фрейда и его последователей – в российской медицинской и психологической практике больше нет места неврозам и, соответственно, психотерапии, а если точнее – нет места Личности.

Что изменилось?

В конце ХХ века россияне наконец получили некоторое поверхностное представление о психоанализе. Но, как это ни парадоксально, знакомство с популярной теперь теорией психосексуального развития ребенка или с типичными символами психоанализа – кушеткой для пациента, откровенным разговором без каких бы то ни было ограничений, анализом сновидений и свободными ассоциациями – не прибавило знаний о том, как работает психоанализ, или почему все больше людей избирают его в качестве предпочтительного метода психотерапии. Даже если вы читали какие-то работы Фрейда, видели образы аналитиков в фильмах и слышали то, что рассказывали другие о своем собственном «анализе», вы все равно не знаете того, что в действительности происходит во время психоаналитических сессий, и никогда не поймете этого, не испытав. В психоанализе нет стандартных приемов. И все, что будет происходить, исходно обусловлено вашей индивидуальной историей развития, которая всегда уникальна и неповторима.

В 1991 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России Институт психоанализа, и лишь через 5 лет его существования начал функционировать его научно-методический консультативный центр. Почему для этого понадобилось столько времени, вы поймете, прочитав эту брошюру.

Чем уникален психоанализ?

Психоанализ отличается от других форм психотерапии прежде всего своей личностной ориентированностью или, говоря научным языком, персоноцентричностью. Это значит, что психоаналитика очень мало интересует всегда гипотетический психиатрический диагноз или даже отдельные симптомы заболевания. В центре его внимания всегда будет ваша личность в целом – и «хорошая», и «плохая» ее составляющие. Нередко последняя составляющая чрезмерно переоценивается. И тогда частные проблемы, например мучительные сомнения или неизбывное чувство вины, фактически подчиняют себе личность. Психоанализ не ставит в качестве своей основой цели просто «убрать» тот или иной симптом, который, как свидетельствует практика, через некоторое время может проявиться вновь в том же или ином виде. Главная задача – установить психологическую природу симптома, выявить его источник и понять динамику развития. Самосознание и самопонимание – вот два самых важных ключа к изменению своих установок и поведения, к преодолению тревоги и страха, к формированию адекватных стереотипов поведения.

Однако, так же как без зеркала мы не можем увидеть некоторые части своего тела (например, нос, уши, заглянуть себе глаза), так и без аналитика, на которого мы проецируем наши эмоции и психические образы, нам не дано разглядеть глубинные пласты нашей памяти, обратиться к сущности наших тайных чувств и переживаний.

Любая личность детерминирована своей историей. В этой истории могут быть очень яркие и светлые, но нередко – одновременно и темные, и даже мрачные страницы. В силу своего образования и практики психоаналитики знают, что о многом из своей истории вы вообще никогда и ни с кем не говорили, а если говорили, то, скорее всего, вы еще никогда не были выслушаны до конца или сами предпочли рассказать далеко не все. Что-то в вашей индивидуальной истории может быть настолько неприемлемым, что даже вы сами не можете помнить об этом. Мы поможем вам вспомнить то, что, образно говоря, «и помнить невозможно, и забыть нельзя». Мы очистим эти воспоминания от нагара неестественности, и вы сами почувствуете, насколько краски мира стали ярче, а воздух чище и прозрачнее.

Лечение разговором

Психоанализ нередко называют «лечением разговором», потому что основное содержание регулярных встреч с аналитиком – это именно беседа о всех ваших чувствах, поступках, мечтах, фантазиях, сновидениях и переживаниях. Но это особый вид беседы, к ведению которой аналитик (то есть специалист, уже имеющий высшее психологическое или медицинское образование) дополнительно готовится, как минимум 5-6 лет. Этот особый вид беседы предполагает отсутствие любых культуральных и социальных ограничений – здесь вообще нет запретных тем и слов. И одновременно все это сопровождается самой деликатной и практически обоснованной психологической интерпретацией. Большинство людей никогда не имели опыта таких отношений. Поэтому многие специалисты подчеркивают, что сам опыт взаимоотношений между аналитиком и пациентом играет особую роль в формировании зрелой личности. Во время анализа можно и нужно говорить обо всем: о своих текущих проблемах и заботах, о работе, о взаимоотношениях с другими, о своих чувствах, о детстве, о своих родителях, мечтах и фантазиях (даже если они кажутся вам извращенными или преступными), о юношеских годах или о том, что именно в данный момент кажется наиболее важным. Помощь аналитика в процессе этой в некотором смысле односторонней беседы позволяет пациенту узнать гораздо больше об источниках своих проблем и о том, как изменить свою жизнь к лучшему. Рассказывая о себе и не будучи при этом никак ограниченным во времени, вы научитесь не только слушать, но и понимать себя. При этом (с помощью специалиста) вы очень скоро убедитесь, что мысль и речь подчиняются разным законам.

Вопреки вашим ожиданиям, психоаналитик не будет осуждать вас, поощрять или отпускать грехи. Чаще всего он будет вообще далек от каких-либо оценочных суждений. Его задача принципиально иная – помочь вам понять себя, постепенно избавляясь от социальных штампов мышления, мучительных заблуждений, внутренней цензуры и (нередко – мало адекватной) самокритики. Вы как бы заново учитесь говорить все, что вам приходит в голову. И именно эта ничем не сдерживаемая и никем не ограничиваемая спонтанная речь, иногда характеризуемая как «свободные ассоциации», является одной из основ успешного анализа.

Процедура анализа

Обычно при анализе пациент лежит на кушетке, а аналитик сидит у изголовья позади него. Отсутствие контакта «глаза в глаза» способствует тому, что человек может чувствовать себя более свободно и говорить более спонтанно; и таким образом он теснее соприкасается со своими глубинными чувствами и мыслями. Разумеется, все, о чем говорится на приеме у аналитика, хранится в строжайшей тайне. И даже в записях, которые ведет аналитик, вы будете иметь какое-то другое имя. Психоаналитик никогда не будет требовать от вас заключения из диспансера или больницы, потому что ему не важен диагноз. Он никогда не будет встречаться с вашими родными. Он никогда не поинтересуется вашим местом работы и никогда не будет наводить о вас справки. Ему это не нужно. Для него важны только вы как Личность. Он никогда не скажет вам, что занят и не может встретиться с вами, потому что самое главное в его профессии – именно встречаться с вами и помогать вам столько, сколько будет нужно.

Психоанализ – это безопасный способ вскрыть глубинную суть психических проблем, как бы болезненна она ни была, и принять эту – только для вас очевидную – истину. Он дает вам уникальную возможность заново пережить вашу личную историю, по-новому взглянуть на нее и найти связь между своим прошлым и конфликтами в настоящем, одновременно предотвращая их в будущем. Установление этой связи позволит по-новому взглянуть на любую сложную ситуацию и поможет вам измениться. Фактически психоанализ – это не прививка от какой-то конкретной «инфекции», а выработка иммунитета ко многим. Психоанализ – это одновременно и терапевтический, и обучающий процесс. Даже если в вашем прошлом есть нечто, пугающее вас, встретившись с ним, вы больше не будете одиноки, и оно перестанет быть страшным.

Всегда ли анализ проводится один на один?

Нет, не всегда. В последние годы активно развивается метод группового анализа, когда один аналитик (обычно в этом случае называемый дирижером) работает одновременно с группой из 7-10 человек. По мере установления доверия между членами группы формируется специфическое (терапевтическое) сообщество людей, стремящихся понять и принять друг друга, развивается способность слушать другого и уверенность, что каждый будет услышан. Одновременно усваиваются рациональные стереотипы межличностных отношений, задаваемые дирижером нормативы общения и преодолеваются психопатологические комплексы.

Подготовка аналитика

Перед тем, как начать лечить людей, психоаналитик в дополнение ко всем другим видам теоретической и практической подготовки проходит собственный анализ, как минимум в объеме 100 часов, чтобы проработать все свои проблемы и не привносить их в работу с пациентом. Аналитиками считаются только те, кто, уже имея высшее образование, прошли как минимум 4-летний курс теоретического обучения, имеют диплом одного из имеющих государственную лицензию институтов психоанализа и специальный сертификат о завершении персонального анализа, а также удостоверение о специализации в области психотерапии.

Важность такой подготовки трудно переоценить. Обычно она продолжается, с учетом персонального анализа будущего аналитика, по меньшей мере шесть лет. К началу своей работы с пациентами аналитики уже достаточно зрелы, опытны и хорошо профессионально подготовлены. Нередко бывшие пациенты сами становятся потом аналитиками, так как эта специальность предполагает не только богатый жизненный, но и богатый эмоциональный опыт, включая негативный эмоциональный опыт.

Психоаналитики могут быть врачами, но могут и не быть ими. До 1945 года большинство аналитиков во всем мире получало сначала медицинскую, а затем психоаналитическую подготовку. Сегодня большинство аналитиков по их первому образованию педагоги, психологи или социальные работники, другие приходят в психоанализ из самых разных профессий.

Кому может принести пользу психоанализ?

Существует стереотипное представление о том, кто именно обращается к психоаналитику. Считается, что это преимущественно люди из среднего класса или более состоятельной части общества, как правило, достаточно интеллектуально развитые. И преимущественно это так, хотя это представление постепенно меняется. В действительности психоанализ может быть полезен мужчинам и женщинам, детям и подросткам, принадлежащим к самым различным социальным группам. Некоторые аналитики выделяют особые психологические черты, способствующие аналитическому процессу, в частности: способность к рефлексии (самонаблюдению), желание понять свое прошлое, установка на разрешение тех или иных проблем, интерес к смыслу жизни, способность обращаться к самым неприятным и болезненным переживаниям, умение наблюдать, чувство юмора, желание стать более счастливым и более успешным. Чаще всего ни у кого нет всех этих черт одновременно. Но практически у всех, кто обращается к аналитику, есть желание узнать и лучше понять себя и других людей, потребность измениться или изменить что-либо в своей жизни.

Решение об анализе

Когда люди размышляют, начать ли им психоанализ, они обычно и по легко понятным причинам хотят знать, сколько? Сколько потребуется времени и денег, и сколько неприятных чувств придется пережить. Здесь даются некоторые ответы, которые помогут решить, подходит ли вам психоанализ.

Время

Психоанализ никогда не ограничивается конкретным временем или курсом лечения. Все определяется тем, сколько времени потребуется, чтобы заново исследовать все сложные (а точнее – осложненные) пласты ваших чувств, разобраться во всех неповторимых нюансах вашей индивидуальной истории и уже затем определить реальные причины тех или иных личностных или межличностных проблем, а также сформировать адекватные стереотипы их разрешения. В одних случаях анализ может длиться несколько месяцев и даже лет, в других – несколько недель. Но вы всегда должны знать, что продолжительность анализа вы определяете самостоятельно. И когда вы почувствуете, что достигли того, чего хотели, или решили те вопросы, которые сами перед собой ставили, вы всегда сможете определить с вашим аналитиком дату окончания анализа.

Длительность психоанализа никогда не бывает предсказуемой. Вы можете обнаружить «побочные» проблемы большой важности или препятствия, которые замедлят ваше продвижение вперед. В некоторых случаях вам придется остановиться или даже отступить. Но это всегда будет вашим решением. Психоанализ требует систематичности. Он наиболее эффективен при двух-трех сессиях в неделю, каждая из которых занимает по 45-50 минут. Такая частота встреч способствует наиболее успешной работе. Как правило, психоаналитик принимает каждый день несколько пациентов, каждый из которых имеет четко определенное для него время встречи, например 18.00.-18.45; 19.00-19.45. Поэтому вам придется приспособиться к ограничениям, связанным с этим, – не опаздывать и научиться завершать вашу очередную сессию к определенному моменту, как бы вам ни хотелось продлить ее.

Стоимость

Психоанализ требует вложений не только времени, но и денег. Стоимость одной психоаналитической сессии не превышает стоимости одного часа работы при других видах психотерапии, но психоанализ – это, как правило, более продолжительная «процедура», что, естественно, предполагает необходимость планирования вашего бюджета. Чтобы сделать психоанализ более доступным и предоставить возможность убедиться в его эффективности как можно большему количеству людей, специалисты Национальной Федерации Психоанализа всегда учитывают реальные возможности их пациентов, определяя стоимость его в каждом конкретном случае индивидуально и в достаточно широком диапазоне.

Обычно пациент быстро убеждается, что его затраты не так уж велики; более того, оказывается, он тратил гораздо большие деньги на бегство от проблем или на попытки решить их с помощью других малопродуктивных способов. Минимальный контракт с аналитиком предполагает не менее 5 сессий.

Психоаналитическое консультирование может состоять из одной-трех сессий. При решении вопросов оплаты вы должны помнить, что ваш психоаналитик занимается вашими проблемами не в качестве некоего совместительства или хобби, – он давно и надолго избрал эту профессию, прошел достаточно длительную и трудоемкую подготовку, является высококвалифицированным специалистом и не имеет других источников дохода, кроме оплаты его психотерапевтической работы. В том, что это действительно работа, вы очень скоро убедитесь сами, и не припоминается пациентов, которые считали бы ее легкой.

Стресс

Практически все пациенты во время анализа отмечают, что такое глубокое проникновение в прошлую и настоящую жизнь беспокоит их, иногда заставляет грустить, тревожиться или даже раздражаться во время сессии или после нее. Нас не испугают вспышки вашего раздражения, мы умеем принимать и понимать их.

Некоторые боятся вновь оказаться в плену мучительных воспоминаний и чувств, которые когда-то надолго вывели их из строя, не понимая, что фактически они никогда еще не были свободны от них. Иногда эти страхи более просты: «Я боюсь, что заплачу и не смогу остановиться…» Ничто не дается просто, и выздоровление в такой области, как психика, не может быть получено в качестве подарка некоего мага или целителя. Здесь всегда требуется работа над собой и объединение своих усилий с опытом и навыками специалиста. При психоанализе освобождение подавленных чувств составляет одну из важнейших частей терапевтического процесса. Но вы никогда не будете при этом одни и никогда не останетесь один на один с вашими страхами или печальными мыслями. Задача вашего аналитика – помочь вам преодолеть и первое, и второе.

Достижения анализа

Как полагает подавляющее большинство тех, кто обратился к аналитику и прошел анализ, требуемые при этом затраты времени и денег, а также тяжелые переживания всегда окупаются достигнутыми успехами.

Уже в процессе анализа люди обычно отмечают, что их взаимоотношения с другими и профессиональная деятельность становятся более успешными. Лучше понимая себя и тех, с кем они сталкиваются, люди становятся свободнее. Находя выход из внешних и внутренних конфликтов, они могут с большей энергией, чем прежде, делать то, что они действительно хотят, а не то, к чему их принуждают обстоятельства. Они тратят меньше времени и сил для разрешения как самых простых вопросов, так и самых сложных ситуаций, и в результате каждый их день становится более наполненным, а ощущения от прожитого дня – более полными и комфортными. Как правило, они становятся более эффективными и в материальном, и в семейном, и в социальном плане. Приходят новые успехи в творчестве или карьере.

Прошедшие анализ обычно особо подчеркивают, что сложившиеся при этом доверительные отношения с аналитиком оказывают специфическое влияние на все их общественные, профессиональные и семейные связи. Отмечают, что их чувства стали ровнее и стабильнее. Цель психоанализа – помочь вам обогатить вашу жизнь, научить получать большее удовлетворение от взаимоотношений с другими людьми, разрешить болезненные проблемы и конфликты и сделать вашу личность более целостной и более радостной.

Кто такой психолог?

Психолог — это специалист, имеющий гуманитарное образование. Это как бы связующее слово для общего определения людей в этой профессии. Психологи бывают:

• люди, работающие в сфере теоретических научных вопросов. Практики, занимающиеся тестированием и различными исследованиями. • психологи в школах, детских садах, поликлиниках и других государственных учреждениях. Работа низкооплачиваемая, так что не рассчитывайте там встретить улыбчивого человека, готового выслушивать и сострадать Вам часами напролет. • специалисты ведущие частную практику ( в простонародье как раз то они и могут «незаконно» называть себя психотерапевтами). Про них то мы и поговорим подробнее чуть ниже, так как направлений там вагон и маленькая тележка. • Клинические психологи, работающие в психоневрологическом диспансере и ориентированы на глубокие нарушения психики.

В каких случаях обращаются к психологу:

• Депрессия, чувство апатии; • Потеря близкого человека, расставание, смерть; • Ощущение одиночества, непонятности; • Резкие вспышки ярости или чрезмерная застенчивость, пассивность; • Непонимание своих чувств, спутанность в мыслях; • Профессиональное выгорание; • Кризисы личности: подростковые, среднего возраста и т.д.; • Панические атаки, фобии, страхи; • Потеря интереса к жизни; • Переживание травматической ситуации; • Проблемы во взаимоотношении с людьми. • Сексуальные проблемы; • Увидеть мотивацию и реализацию внутренних ресурсов. Список не полный, так как каждый человек индивидуален и запрос на работу тоже не поддается классификации.

Какие направления существуют в психологии?

Ооо, вот тут то как раз и есть всё многообразие методов и направлений, существующих в данный момент.

Пробежимся по верхушкам этих айсбергов и кратко опишем их:

1. Психоанализ. Гениальное творение З. Фрейда, которое дало фундамент для многих современных направлений. И нанесшее самолюбию человека в третий раз великий урон — открытие бессознательного и описание структуры психики. Первым был Коперник указавший, что не Солнце крутится вокруг Земли, а наоборот Земля вокруг Солнце. Второй — Дарвин, с его теорией о происхождении человека от обезьяны. И третий — Фрейд, показавший, что то, что человек о себе осознает не есть он. Теория ориентирован на глубинную психологию, проработку внутренних конфликтов, глубокое понимание себя и своих истинных желаний. Так как процесс имеет тенденцию заглянуть поглубже, то и времени на это нужно подольше. Поэтому терапия имеет длительный характер. Ну о нем было более подробно описано раньше.

2. Транзактный анализ. Родоначальник теории Э.Берн, последователь психоанализа, создал собственную теорию личности. Терапия основана на взаимодействии трех Эго-составляющих человека: внутреннего родителя, взрослого и ребенка. Взаимодействие это происходит как и во внешнем мире, при общении с другими людьми, так и как внутренний диалог самим с собой. Внутренний диалог часто имеет форму конфликта, наполненного тяжелыми чувствами. Яркий пример этого: «хочу» и «надо». В процессе терапии происходит анализ этих частей, избавление от отрицательного влияния, исследование детского опыта и как исход появляется «Выбор».

3. Гештальт-терапия. Гештальт это что-то целостное, завершенное. И поэтому терапия основана на завершении процессов, которые мешают жить (нереализованные потребности, неприятная ситуация, обида, гнев и т.д.). Закрытие гештальта дает освобождение от него. Почему так важно закрыть гештальт? — потому что это бомба замедленного действия, не ясно когда и где она взорвется. Так же одно из направлений терапии — это навык находится в моменте, как сейчас модно говорить «здесь и сейчас». В терапии уделяется огромное внимание чувствам, как ориентиру в собственных потребностях, окружающей среде и удовлетворению этих потребностях во взаимодействии с миром.

4. Символдрама. Или метод «сновидений наяву» представляет собой свободное фантазирование на любую тему или заранее представленную психологом. Процесс проходит следующим образом: человек расслабляется, представляет образ, пересказывает это терапевту и анализирует вместе с ним. Метод дает более мягкое прикосновение к травматическим ситуациями и бессознательным фантазиям. Символдрама подходит людям с развитой эмоционально — образной структурой переживания, на нерациональный способ решения психических проблем.

5. Когнитивно-поведенческая терапия. По-моему мнению, отлично работает как снятие симптома и выработка новых навыков мышления. Заточена на непродолжительную терапию, в основном 10-15 сеансов. На которых Вы сможете осознать основные ошибки в мышлении и реакции поведении. Во время терапии выясняется какие негативные установки и мысли влияют на поведение. Ситуация поддается критическому мышлению и негативные установки сменяются на положительные. То есть основная задача специалиста дойти до сути и научить человека техникам позитивного мышления.

6. НЛП или нейролингвистическое программирование. Имеет в своем арсенале специальные техники для моделирования вербального и не вербального поведения и выработку особых связей между движением глаз, памятью и речью. Если все это пересказать обычным человеческим языком, то получается что Вы как будто примеряете маску успешного человека и пытаетесь настроить эти навыки у себя с целью добиться успеха в той же области.

7. Арт-терапия. Направление, в котором слилась психология и искусство, творчество. То что сложно выразить словами, хорошо выражается в творчестве. То есть при погружении в какой-либо процесс, будь то рисование или танец или музыка наш «хитрый ум» забывает про осторожность и показывает наше эмоциональное состояние и внутренние переживания как есть. И при этом, появляется прекраснейшая возможность переработать, то есть как бы «вылить» часть внутренних эмоций, которые мы так усердно сдерживали (например: грусть, боль, страх, эйфория и т.д.). Является прекрасным средством диагностики, если с вами находится опытный специалист способный расшифровать Ваш творческий продукт.

Кто такой психиатр?

Начнем с психиатра, про которого еще с советских времен из поколения в поколения бытуют всякие рассказы-страшилки. Психиатр — это врач, получивший медицинское образование. Работает он, в большинстве случаев, с психопатологиями, т.е. с нарушениями психики.

Когда следует обращаться к психиатру?

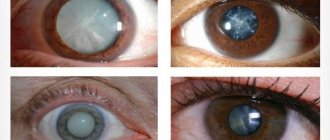

- При наличии бредовых мыслей, которые проявляются в уверенности в том, чего на самом деле нет;

- Наличии голосов, видений и других проявлениях галлюцинаций;

- Нарушениях критики в отношении собственного поведения;

- При глубокой депрессии;

- Панического страха;

- Необъяснимым для окружающих поведением;

- Проблемах с вниманием, мышлением и памятью;

- При наркотических или алкогольных зависимостях.

И т.д., список можно продолжать и дальше, но я думаю, в общих чертах несколько пунктов уже могут дать понимание с чем наведываются на приём к психиатру.

Как проходит лечение?

Обычно это происходит так: врач узнает Ваши симптомы, исследует когнитивную часть и основываясь на своем бесценном опыте ставит диагноз и назначает медикаментозное лечение. Соответственно, он несет за это полную юридическую ответственность.

Он не выслушивает ваши истории о несправедливости вашего детства про гиперопекающую мать и сверхтребовательного отца. Не потому что он черствый и хамоватый человек, а потому что он в первую очередь Врач и нацелен на медикаментозное лечение. К тому же есть регламент по которому на каждого пациента уделяется максимум 15-20 минут, а для разговоров есть другие специалисты.

Может ли кто-нибудь помимо психиатра (к примеру психолог, психоаналитик и т.д.) дать рецепт на лекарства?

Нет, потому что рецепты может выписывать только ВРАЧ. Это касается как и сильных нейролептиков так и обычных антидепрессантов.

Ставят ли на учет в ПНД (психоневрологический диспансер) при посещении психиатра?

Бытуют мнение, что при обращении к психиатру человека сразу же поставят на учет. Давайте разберемся в сегодняшних реалиях жизни.

Наблюдение и лечение у психиатра делятся: 1. Лечебно-консультативная помощь. 2. Диспансерное наблюдение.

Из первого следует, что пациент добровольно приходите на прием к врачу и так же добровольно принимает лекарства. Если он вдруг передумал, никто не будет его искать и выяснять что с ним. Диспансерное наблюдение при этом не ставится.

При втором же случае, если имеется психическое расстройство, которое протекает с тяжелыми обострениями и периодичностью (к примеру параноидная шизофрения), то комиссия психиатров по инициативе лечащего врача устанавливает за человеком диспансерное наблюдение. Это означает, что пациент лечится по собственному желанию, но по определенному графику ему нужно посещать лечащего врача для осмотра и выписки препаратов. Чтобы поставить человека на дисперсное наблюдение, за его состоянием долго смотрят. Устанавливать наблюдение после первого посещения незаконно.

Статья №4: Кто такой психоаналитик? Система образования и этические требования

В вопросе о том, кого считать психоаналитиком, на самом деле тесно сплетены два вопроса. Первый касается подготовки самих аналитиков, второй – гласных и негласных требований к тем, кто не только осуществляет пси-терапию, но и делает это под именем «психоанализ». И это, пожалуй, самый спорный и болезненный вопрос, т.к. затрагивает интересы частных людей и групп, в т.ч. их финансовые и репутационные ресурсы. По нему нет консенсуса даже внутри психоаналитического сообщества.

Профессиональная этика

Очевидно, что моральные требования к врачам, психологам, юристам и ряду других профессий очень высоки из-за того, что их работа может оказать большое влияние на благо клиента, его репутацию и судьбу в целом. И именно психоанализ своим появлением дал импульс к детальной разработке профессиональной этики психологов и психотерапевтов [прежде считалось, что их поведение не имеет никакой специфики и подчиняется нормам врачебной морали – прим. автора].

«Тот, кто совершает настоящую работу в анализе — это говорящий, субъект-анализант, даже если его к этому побуждает аналитик, который указывает ему, как действовать, а также помогает своими интервенциями». Ж. Лакан

При этом там, где многие остановились на сугубо формальных требованиях к этикету, Фрейд пошел дальше и поднял вопрос о личном анализе психоаналитиков. От человека, чтобы услышать уникальность чужого бессознательного, требуется нечто большее, чем благие пожелания и несколько лет в институте. Как позже скажет Лакан, в психоанализе платят двое: клиент платит деньгами и утраченными иллюзиями, а аналитик платит своей личностью, которая не должна присутствовать в анализе. Также Фрейд введет практику супервизий, которые он видит не только как средство обучения психоанализу, но и как постоянную необходимость смотреть на свою работу со стороны, получать критику, не взирая на опыт и регалии.

Нормы и процедуры

По этой причине допуск к практике у психоаналитиков один из самых строгих, хотя он обычно и устроен не через большие институции, вроде государственного лицензирования или системы высшего профессионального образования. Ключевое условие допуска: личный анализ и/или дидактический анализ, а также свидетельства других психоаналитиков. Так, например, в МПА (Международная психоаналитическая ассоциация) учитывается мнение аналитика кандидата, у которого он прошел дидактический анализ. Плюс к тому нормой, позволяющей приобрести статус психоаналитика МПА, считается 600 часов дидактического анализа, 400 часов стажа и 400 часов супервизий [похожие, но часто сниженные требования есть и в других ассоциациях, например, у гештальт-терапевтов – прим. автора]. Поскольку в рамках школ МПА длинна сессии традиционно составляет 50 минут, а частота сессий не превышает 2-3х в неделю, то сами можете посчитать сколько времени и денег вам потребуется только на соответствие норме. Впрочем, эта схема негибка и часто оборачивается политикой закрытых дверей, а потому некоторые признают ее устаревшей и необязательной.

Последователи Лакана, объединившиеся в AMP (Association Mondiale de Psychanalyse), заменили эту систему процедурой пасс (pass – по фр. «прохождение»). Эта процедура не предполагает количественных норм, но ставит высокие требования к самоизменению. Лакан отвергал слишком строгие формальные границы, в том числе временные, так как бессознательное не знает времени и всегда уникально. Кроме того, Лакан уделял большое внимание вопросу о том, на чем строится желание быть аналитиком, в связи с чем отвергал возможность кому-либо извне решать за субъекта. В ходе пасс кандидат должен представить свой анализ в форме случая психоаналитикам школы, которые будут оценивать не только уровень проработки симптома, но и должны подтвердить способность кандидата отделять себя от собственных фантазмов и идентификаций.

Работа психоаналитика не в том, чтобы стать зеркалом или удобным экраном для клиента, скорее он создает пустое место, куда устремляется речь.

Таким образом психоаналитика в большей степени определяет не знание, а умение и опыт. Кроме того, не существует единого мнения о том, какими знаниями и навыками должен обладать будущий психоаналитик. Так, например, в одних странах аналитиков готовят из психиатров и медиков, а в других – из специалистов гуманитарных наук.

Исходя из этих особенностей, стоит также различать психотерапию, ориентированную теорией психоанализа, и психотерапию, ориентированную этикой психоанализа. Обычные клиенты хотя и не специалисты в этой области, однако и они могут в процессе понять, кто перед ними. В первом случае психоаналитические положения – лишь один из инструментов по изучению человека как объекта. Во втором отношение к субъекту, его запросу и переносу являются определяющими в работе, а теория помогает направлять эту работу.

Аналитик как продукт анализа

Собственно теория в психоанализе провоцирует поиск и учит изобретать. Единственный материал для психоаналитика – речь или то, что может быть рассмотрено в качестве таковой, но именно поэтому анализ возможен только там, где создаются особые условия для речи. Аналитический дискурс – это трудно, просто потому что у каждого из нас за плечами годы обыденного опыта пользования языком. Как однажды заметил психоаналитик Михаил Соболев, это похоже на детскую игру «Ни да, ни нет»: там, где в речи субъекта появляется требование, необходимо суметь не ответить на него, оставив нехватку или вопрос. И здесь нет готовых средств, в каждом случае приходится что-то изобретать.

Психоанализ – это взаимодействие двух людей в одном помещении, т.е. по сути определенного рода встреча двух бессознательных. Поэтому психоанализ по переписке или скайпу – штука крайне сомнительная; даже учитывая, что Фрейд прошел свой «анализ» в письмах Флиссу. Это взаимодействие ассиметрично: субъектом с бессознательным здесь является только клиент, а аналитик занимает пустое место, к которому обращена речь.

«Аналитическое лечение требует от врача и от больного тяжелого труда, направленного на устранение внутренних сопротивлений». З. Фрейд

Однако каждый аналитик – все-таки человек со своим бессознательным, а потому идеальных аналитиков, равно подходящих каждому, не существует и не может существовать. Любой профессионал и пси-специалист не исключение – это не только исполнитель функции, но и человек, за которым стоит некоторый симптомокомплекс. Или говоря проще, мы те, кто мы есть, благодаря нашим особенностям, в т.ч. бессознательным, а иногда и связанным со страданием. За желанием помогать другим в их проблемах, за способностью к эмпатии, наблюдательностью или умением анализировать и т.д. и т.п. чаще всего стоят личные травмы, симптомы и желания психотерапевта. Проработав свою историю психоаналитик, не становится человеком без биографии, но он научается использовать «свой багаж» для пользы дела.

Есть аналитики, которым лучше удается работа с истерией или обсессивными неврозами, а есть те, кто успешно работает с психотиками. Кто-то в силу своего желания работает преимущественно с детьми, кто-то со взрослыми. Я уж не говорю о том, что ошибки допускают все. Поэтому стоит помнить, что безуспешный или неприятный опыт взаимодействия с определенным аналитиком – еще не повод для генерализаций в духе «все они таковы».

К тому же в России и странах СНГ ситуация далека от идеала: увы, психоаналитиком может назваться кто угодно. Даже те, кто просто читал Фрейда, но никогда не проходил свой анализ, тем более у хорошо проанализированного психоаналитика из школы. Однако, чем больше общество знает о психоанализе, тем меньше шансов у откровенных шарлатанов и просто людей, занятых не своим делом.

Итог рассуждения об этом предрассудке довольно прост: психоаналитик – это тот, кто хорошо знает теорию, относительно успешно прошел свой анализ и обнаружил в нем своё уникальное желание, позволяющее ему быть этичным аналитиком. Остерегайтесь подделок.

Психотерапевт и его отличие от психиатра

В России психотерапевтом могут называться только врачи-психиатры, прошедшие дополнительное образование в сфере психологии. Они являются как бы связующем звеном между психиатрами и психологами.

Удивительно, но в странах Европы и Америки таких строгих критериев нет, у них психотерапевтами могут быть как психиатры, так и психологи. Поэтому, часто, нашего обычного русского человека вводит в замешательство зарубежные фильмы с фигурами психотерапевтов. Которые сидя в кресле, с томным взглядом, принимают клиента лежащего на кушетке и ведут с ним беседы, за счет чего и происходит лечение. В России этим, обычно, занимаются психологи.

Подводя итог, психотерапевт это психиатр, который решил перейти на «темную» сторону психологии и заняться помощью людей не медикаментозном способом. Обращаться к нему можно как в тяжелых психопатических состояниях, так и для решения насущных тревожащих моментов в жизни. Но в реалиях нашего времени в России психотерапевтами называются все кому не лень, и психологи и психиатры))) К заметкам отмечу, что образование врача не всегда дает преимущество в компетенции и полезности для Вас. В этой тонкой профессии лечит все же личность специалиста и лучше ориентировать на это при выборе. Так что и психологи, часто, бывают намного продуктивнее для человека, потому что не смотрят на Вас с позиции взгляда как на пациента.

Подводя итоги, можно сказать что при выборе к какому специалисту пойти с той или иной причиной не стоит забывать, что главной фигурой является не методика в которой он работает, а сам человек. Поэтому тщательно проверяйте образование, компетентность и наличие собственного анализа. И не забывайте про ощущение комфорта и безопасности в кабинете, ведь чтобы довериться нужно доверять.