↑ Виды социальных противоречий

Социальное противоречие

– это взаимодействие социальных слоев, групп, связанное с несовпадением их интересов и целей. Будучи различными по уровню значимости противоречия на определенном этапе зачастую приводят к социальному конфликту. Социальные противоречия возникают вследствие несовпадения интересов и целей различных социальных групп и слоев.

Виды противоречий:

- внутренние противоречия берут своё начало в столкновении внутригрупповых, внутриорганизационных и других интересов участников малых социальных групп;

- внешние противоречия возникают между двумя или несколькими социальными системами;

- антагонистические — непримиримо враждебные противоречия — лежат в основе конфликта, в котором его субъекты преследуют противоположные интересы. Примирить субъектов подобного конфликта можно лишь на время, отложив конфликт, но не разрешив его;

- неантагонистические противоречия имеют место между субъектами конфликта, интересы которых могут быть согласованы, т. е. данный вид противоречий подразумевает возможность компромиссов путём взаимных уступок;

- основные противоречия определяют возникновение и динамику конфликта, характеризуют взаимодействие между основными его субъектами;

- неосновные противоречия сопутствуют конфликту; как правило, они связаны с дополнительными участниками конфликта;

- объективные противоречия обусловлены явлениями и процессами, не зависящими от воли и сознания людей, поэтому исключить данные противоречия невозможно без устранения самой их причины;

- субъективные противоречия обусловлены волей и сознанием людей: связаны со спецификой характеров, различиями в манере поведения, мировоззрении, ценностных ориентациях.

Классификация

Конфликты подразделяются по:

- Причинам появления. Существуют субъективные и объективные причины развития конфликта. Объективные причины возникают при отсутствии контроля со стороны индивидуума, а субъективные контролируются им в той или иной мере и тесно связаны с его личностью, характером, приоритетами, целями и интересами.

- Уровню открытости. Конфликты делятся на открытые и закрытые. Под открытыми конфликтами подразумеваются ситуации, когда стороны напрямую выражают собственное недовольство: ссорятся, оскорбляют оппонентов, спорят, прибегают к насилию.

Закрытые конфликты не всегда заметны окружающим, в них применяются непрямые способы воздействия. - Положению конфликтующих сторон. Если одна сторона конфликта занимает более высокое положение и имеет больше власти, чем другая, такие конфликты называются вертикальными. Если же конфликтуют стороны, участники которых в целом равны между собой, такой конфликт является горизонтальным. Соответственно, к вертикальным можно приравнять конфликт между родителями и несовершеннолетними детьми, между учителем и учеником, между начальником и подчиненным и так далее, а горизонтальные конфликты обычно касаются взаимоотношений в коллективах.

- Составу сторон. Если конфликт не имеет отношения к несовпадениям идеологии или мнений, а участники не имеют отношения к различным идеологическим сообществам, такой конфликт называется межличностным. К групповым относятся конфликты, в которых стороны принадлежат к отдельным социальным сообществам. Также существуют политические конфликты, которые делятся на внутриполитические и внешнеполитические.

- Особенностям влияния на участников. Конфликты могут различаться по длительности (кратковременные, долговременные), степени масштабности (глобальные, региональные, групповые, личные), выраженности.

- Содержанию. Если в основе конфликта — субъективная неприязнь, которую испытывают стороны по отношению друг к другу, то такие конфликты называются эмоциональными.

Если же суть конфликта имеет под собой надежную и разумную аргументацию и не связана напрямую с личной неприязнью, то это рациональный конфликт.

Также социальные конфликты в психологии делятся на типы:

- социально-политические;

- социально-трудовые;

- социально-психологические;

- семейно-бытовые;

- духовно-нравственные;

- идеологические;

- экологические;

- правовые.

↑ Социальный конфликт

Поскольку исторически каждая социальная группа стремится к закреплению и развитию своих интересов за счет интересов других групп, то это приводит к возникновению социальных противоречий и социальных конфликтов.

Конфликт

– наивысшая стадия противоречия, его острая форма, когда существующие в противоречии противоположности достигают крайней остроты. Социальный конфликт всегда связан с осознанием людьми противоречий своих интересов как членов тех или иных социальных групп с интересами других субъектов. Конфликтология изучает закономерности возникновения, развития, завершения конфликта, а также принципы, способы и приемы их конструктивного разрешения. Значительный вклад в конфликтологию внесли такие известные ученые, как Г. В. Гегель, К. Маркс, Г. Спенсер, М. Вебер, Г. Зиммель и др.

Социальный конфликт

— это «противоборство общественных субъектов с целью реализации их противоречивых интересов, позиций, ценностей и взглядов»; открытое столкновение двух и более субъектов, причинами которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности.

Повод для конфликта

— незначительное происшествие, которое способствует возникновению конфликта, но сам конфликт может не развиться, бывает как случайным, так и специально созданным.

Понятие социального конфликта. Революции 1917 года как пример социального конфликта

Определение 1

Социальные конфликты – это противоборство, возникающее в результате совокупности социально-экономических, политических, национальных и иных противоречий, складывающихся между различными социальными субъектами в разные периоды истории.

При характеристике социальных конфликтов, происходивших в нашей стране в различные исторические периоды, наибольший интерес представляют события 1917 г., поскольку, во-первых, они привели к значительным преобразования во всех сферах общественной жизни, а во-вторых, с учетом относительной недавности соответствующих событий и сохранения множества письменных документов и исторических справок, они поддаются глубокому конфликтологическому анализу.

Помощь со студенческой работой на тему Социальные конфликты в России с примерами

Курсовая работа 470 ₽ Реферат 250 ₽ Контрольная работа 240 ₽

Получи выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

Так, в основе рассматриваемых социальных конфликтов, воплотившихся соответственно в Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года лежали определенные противоречия, складывающиеся между социальными группами, которые могут быть оценены как объект рассматриваемого социального конфликта. Так, например, в числе таких вопросов выступали:

- Вопросы формирования новой идеологии, которой были присущи новые социальные идеалы, индивидуальные и коллективные ценности, а также весьма специфические способы их достижения. При этом необходимо отметить, что характер протекания анализируемых социальных конфликтов во многом был обусловлен именно стремлением части народа к формированию новой идеологии, в то время как именно появление новой идеологии является ключевым катализатором социальных революций и потрясений;

- Политические проблемы и противоречия, приведшие к появлению в обществе настроя на насильственный захват власти и выдвижение на руководящие посты новой политической элиты;

- В экономической сфере – противоречий относительно стремления части населения к ликвидации прежних форм собственности и формированию новых, что, закономерно сопровождается полным переустройством системы общественных отношений в социально-экономической сфере;

- Различная оценка среди разных социальных групп коренного изменения образа жизни людей, неизбежно сопровождающего любые глобальные социальные потрясения.

Нужна консультация преподавателя в этой предметной области? Задай вопрос преподавателю и получи ответ через 15 минут! Задать вопрос

Основными субъектами социального конфликта стали дворяне и буржуазия, как исторически господствующий класс, причем как в экономической, так и идеологической и политической сферах, и выступающий за сохранение монархического устройства и проведение определенных реформ – с одной стороны. С другой стороны, им противостояли пролетарии и рабочие, настаивавшие на необходимости коренного переустройства общества, превращение России из капиталистической страны с монархической формой правления в страну социалистическую. В результате, непримиримые противоречия между названными социальными группами вылились в открытое противостояние и привели к формированию Советского Союза, как результату обозначенного социального конфликта.

↑ Структура социального конфликта

- Субъекты (участники) конфликта.

Субъектами социального конфликта

могут выступать отдельные индивиды, различные социальные общности (группы, классы, нации, партии и т.д.) и международные сообщества.

- Предмет (объект) конфликта

Предметом конфликта

могут являться экономические и социальные блага, материальные и духовные ценности, политические режимы, юридические институты, политические и общественные лидеры, их программы, идеологические доктрины, религиозные верования, права и свободы человека, нравственные и эстетические идеалы, разнообразные традиции и многое другое…

- Конфликтное взаимодействие.

Проявляется в таких формах, как спор, ультиматум, угрозы, демонстрация силы, вооруженное столкновение и т.п. Если участники не взаимодействуют (например, разъединены пространственно), то имеет место не конфликт, а конфликтная ситуация, то есть такое состояние отношений между социальными группами, когда конфликт возможен, но отнюдь не обязателен.

- Социально-психологические свойства субъектов конфликта.

Сознание участников противоборства, их конфликтные замыслы и планы, наличие или отсутствие опыта конфликтных противоборств, установки на непримиримость или компромисс и т.д.

- Результат — чем все закончилось, итог конфликта.

↑ Участники социального конфликта (субъекты конфликта)

Участники конфликта называются субъектами конфликта.

Участниками конфликта могут быть как отдельные личности, так и социальные группы, организации, государства. Основные субъекты конфликта называются оппонентами или противоборствующими сторонами. Не все участники конфликта обязательно находятся в непосредственном противоборстве друг с другом. К ним могут добавляться и дополнительные участники конфликта:

- свидетели (наблюдают за конфликтом со стороны)

- подстрекатели (подталкивают другиз участников к конфликту)

- пособники (содействуют развитию конфликта советами, технической помощью и другими способами)

- посредники (пытаются предотвратить или разрешить конфликт)

↑ Виды социальных конфликтов

Наиболее распространенная классификация конфликтов:

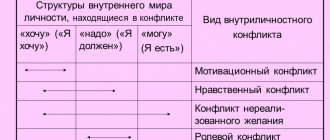

- внутриличностный

- межличностный

- межгрупповой

- конфликт принадлежности

- конфликт с внешней средой

- межнациональный конфликт (столкновение интересов наций, народов, государств).

Внутриличностный конфликт: в определенные периоды жизни человек размышляет о смысле своей жизни, сопоставляет свои достижения с достижениями других людей, разочаровывается в своих целях и интересах. Нестойкую личность это может надломить,сильная личность будет бороться за счастье, пересмотритсвои представления о жизни и пойдет дальше.

Межличностный конфликт — разногласия возникают между двумя или более членами группы, но при этом главными сторонами являются личности, а не группы людей. Такие ситуации встречаются постоянно: в час пик в общественном транспорте, на работе, даже в самой благополучной семье время от времени случаются столкновения.

Межгрупповой — в борьбе участвуют группы людей, каждая из которых имеет собственные интересы и цели. Большинство самых опасных конфликтов относятся именно к этой категории: национальные, расовые, религиозные и большинство производственных. Часто в этом случае большую роль играют групповые лидеры, которые способны как усугубить конфликт, так и разрешить его.

Конфликт принадлежности — человек входит в две группы, которые конкурируют между собой (как в пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта») Человек в таких конфликтах должен сделать свой выбор, не боясь его последствий и понимая свою ответственность.

Конфликт с внешней средой — неприятие государственных организаций, законов, норм, правил, традиций и обычаев. В такое противостояние вступают преступники, революционеры, некоторые представители интеллигенции, отдельные журналисты. В демократическом обществе каждый имеет право выступить с критикой государственной политики и положения в стране, а недовольные люди могут повлиять на ситуацию в ходе выборов в органы власти. Если же законы не предусматривают открытых путей разрешения конфликта или народ в них разочаровывается, то возникают тайные общества, распространяется запрещенная литература, поднимаются восстания.

По сферам жизнедеятельности общества выделяют экономический, социально-бытовой, семейно-бытовой, политический конфликт, конфликт в духовной сфере общества (идеологический, религиозный, научный, нравственный и т.д.)

По социальным последствиям и функциям конфликты делятся на конструктивные

и

деструктивные

.

- Конструктивный конфликт

– конфликт, позитивно влияющий на структуру, динамику и результативность социально психологических процессов и служащий источником самосовершенствования и саморазвития личности. - Деструктивный конфликт

– конфликт, негативные последствия которого после завершения борьбы сторон в целом заметно превосходят его позитивные результаты. Деструктивные последствия конфликтов связаны, прежде всего, с гибелью, увечьями и стрессами людей.

Виды конфликтных ситуаций

Разрешение конфликтов именно в рабочих сообществах – задача управляющего звена, равно как и самих сотрудников

При этом важно понимать, что конфликтные ситуации бывают разными. Выделяют следующие основные четыре типа

Внутриличностный

Это серьезные противоречия, которые «раздирают изнутри» одного конкретного человека. Причиной может быть что-то, идущее с детства, может – разрыв с любимым человеком, финансовые проблемы, предательство друга, и так далее. По сути, к трудовому коллективу такой конфликт имеет достаточно посредственное отношение, ведь в своем внутреннем раздрае человек «варится» сам.

Но проблема в том, что он существует не изолированно от других, и его внутренние проблемы неизбежно будут иметь какие-либо внешние проявления. А это, в свою очередь, может спровоцировать все остальные виды конфликтов, а также стать причиной снижения продуктивности сотрудника. Поэтому в том случае, если работник переживает тяжелые времена, может быть полезно предложить ему поддержку, помощь (возможно, психологическую), чтобы предотвратить более серьезные проблемы для коллектива в будущем.

Межличностный

Обычно это конфликт между двумя людьми, и суть его заключается в том, что мнения сторон на какой-либо вопрос кардинально расходятся. Причем этот вопрос не обязательно должен быть рабочим – это может быть буквально что угодно, что в данный конкретный момент показалось конфликтующим сторонам достаточно важным.

Например, бесцеремонное вторжение в личное пространство; использование кофейного аппарата; стиль одежды; значение какого-либо слова; уход на обеденный перерыв; манера воспитания детей и многое, многое другое. Порой это может быть принципиальное столкновение разных точек зрения, порой – конфликтная ситуация, основанная на личной неприязни, порой просто кто-то попадает «под горячую руку» и без того раздраженного человека.

Между личностью и группой

Здесь речь может идти о том, что один человек демонстрирует явное недовольство по отношению ко всему коллективу или какой-то его части, либо наоборот – коллектив или часть его недовольны одним конкретным сотрудником. Причины могут быть как объективные (например, недостаточный профессионализм или нежелание приложить усилия, чтобы справляться с рабочими обязанностями), так и абсолютно лишенные объективности (например, личная антипатия из-за родственных связей с начальством или отсутствия таковых).

Межгрупповой

Это еще более масштабный вариант конфликта, когда в «противостоянии» участвуют два коллектива. В трудовых условиях это могут быть как части одного отдела, так и два разных (например, разработчики и техподдержка, дизайнеры и бухгалтеры, и так далее). Причина проблемы может крыться, опять же, быть вполне разумной (чаще всего – неудовлетворенность качеством работы), так и абсолютно субъективной (например, требование, чтобы работники со свободным графиком приходили в офис к восьми утра, как и все остальные).

Знать эти разновидности конфликтных ситуаций очень важно в контексте их успешного разрешения. Ведь если, например, ссора возникла между двумя группами, а вы попытаетесь помирить лишь двух ее участников (наиболее ярко выраженных активистов каждой из противоборствующих сторон), то результаты такого урегулирования продлятся недолго

Другое дело, если вы поговорите с этими участниками как с представителями соответствующих частей коллектива.

↑ Стадии социального конфликта (этапы):

1) Предконфликтная

– складывание конфликтной ситуации. Осознание противоположными сторонами существующего эмоционального напряжения, стремление преодолеть его, понимание причин конфликта, оценка своих возможностей; выбор способа воздействия на противника. Возникновению любого конфликта предшествует сочетание объективных условий и обстоятельств, которое создает реальный предмет конфликта. Это сочетание социологи называют

конфликтной ситуацией

. Как правило, любой конфликт начинается с инцидента. Инцидентом или поводом конфликта называется событие или обстоятельство, в результате которого скрытые противоречия между сторонами переходят в стадию открытого противостояния. 2)

Конфликтная

(активная фаза) – начало открытого противоборства сторон, недоверие и отсутствие уважения к противнику; невозможность достичь согласия, открытые и скрытые действия, направленные на изменение поведения соперника. 3)

Разрешение конфликта

– прекращение действий, направленных на изменение поведения соперников; устранение причин конфликта; изменение установок соперников относительно друг друга. Существует много способов завершения конфликта: устранение объекта конфликта, замена одного объекта другим, изменение позиции одной из сторон, получение новых сведений об объекте, приход участников конфликта к единому решению и др. 4)

Послеконфликтная

(завершение противоборства сторон). Окончание непосредственного противостояния сторон не всегда означает, что конфликт полностью разрешен. Если одна или обе стороны считают, что установленные договоренности ущемляют их интересы, то напряженность во взаимоотношениях сторон сохранится. Наиболее прочным является мир, заключенный на основе компромисса, когда стороны считают конфликт полностью разрешенным и строят свои отношения на основе доверия и сотрудничества.

↑ Причины социальных конфликтов:

Социальные конфликты могут быть вызваны не только политическими и культурными, но и социальными и экономическими причинами. Социальные конфликты бывают в любом обществе и происходят в различных сферах общества.

- социальная неоднородность общества, наличие противоположных позиций;

- различия в уровнях доходов, власти, культуры, доступе к образованию, информации;

- различия в целях, представлениях и ценностях;

- религиозные различия;

- территориальные споры

- психологическая несовместимость;

- поведение человека, его социально-психологические черты (характер, интеллект, общая культура и др.);

- неумение общаться и договариваться;

- и многие другие

Причины появления

Основные причины и истоки возникновения социальных конфликтов:

- Расхождения в идеологии и во мнениях сторон в целом. Мнение одного человека (или социальной группы) относительно определенных ситуаций может радикально отличаться от мнения другого человека (или другой социальной группы). К примеру, мужчина имеет мягкие либеральные, отчасти профеминисткие взгляды, а его отец — ярый консерватор, который уверен, что женщине место где-то между кухней и детской комнатой. Если отец попытается навязать сыну собственные взгляды относительно организации отношений с женщинами, это может стать толчком для развития конфликта.

- Отличия в восприятии целей; наличие у одной стороны целей, которые отличаются от целей, преследуемых другой стороной. Особенно высока вероятность возникновения конфликта в том случае, если достижение цели одной стороной автоматически лишает другую сторону возможности удовлетворить свои потребности и достичь собственной цели.

- Социальное и экономическое неравенство. Распространенная причина развития разномасштабных социальных конфликтов. Если одна из сторон будет считать, что к ней отнеслись несправедливо и ее потребности проигнорировали, а другая сторона, напротив, получает даже больше, чем ей нужно, конфликт неизбежен. Борьба с социальным и экономическим неравенством лежит в основе множества движений и идеологий.

- Другие причины. Различные логические ошибки, недоразумения также способны стать основой конфликта. В таких случаях одна или несколько конфликтующих сторон по каким-то причинам неверно трактовали определенные события, действия, поведение либо получили неполную или заведомо ошибочную информацию.

Причины социальных конфликтов — это их фундамент, опора, то, что делает конфликт таковым. При этом не следует путать причины с поводом.

Повод — это своеобразный пусковой крючок, который активирует противостояние.

В качестве повода может выступать что-либо (ситуация, событие), что способно переполнить чашу терпения одной или нескольких сторон конфликта. При этом сама пусковая ситуация обычно не работает, если причины конфликта отсутствуют.

Что такое социальный конфликт? Узнайте из видео:

Как определить характер человека по внешнему виду? Читайте об этом .

↑ Стили поведения в социальных конфликтах

1. Уход (избегание, бездействие) – участник находится в ситуации конфликта, проблема осознается, но активных действий не предпринимается. 2. Приспособление (уступка) свидетельствует о выходе на первый план интересов соперника, это своего рода жертвование личными интересами. 3. Принуждение (борьба, соперничество) предусматривает исключительную заинтересованность в достижении собственных целей, как правило, за счет навязывания другой стороне предпочтительного для себя решения. 4. Компромисс предполагает взаимодействие на основе равного учета интересов обеих сторон конфликта. 5. Сотрудничество – стратегия, признавая равную ценность интересов сторон, направляет на поиск решения, удовлетворяющего их.

↑ Способы разрешения социальных конфликтов

Специалисты выделяют следующие способы решения социальных конфликтов:

- компромисс —решение проблемы через взаимные уступки сторон;

- переговоры — мирная беседа обеих сторон по решению проблемы;

- посредничество — использование третьей стороны в заочном решении проблемы;

- арбитраж (от фр. — третейский суд) — обращение к наделённому специальными полномочиями органу власти за помощью в решении проблемы;

- применение силы, власти, закона — одностороннее использование власти или силы той стороной, которая считает себя сильнее.

Возможные пути выхода из конфликтов:

- Реставрация –возвращение общества к доконфликтному состоянию: прежним формам социальной жизни, социальным институтам, которые продолжают существовать с учетом новой ситуации.

- Невмешательство (выжидание) – надежда на то, что «все само собой образуется». Это путь затягивания и проволочек реформ, топтание на месте. В открытом обществе если противостояние не грозит всеобщим крахом, данный путь при определенных условиях может быть плодотворным.

- Обновление — активный выход их конфликта путем отбрасывания отказа от старого, развития нового.

Пути выхода

Чтобы конфликт был успешно решен, должны соблюдаться следующие условия:

- Все стороны конфликта должны осмыслить ситуацию, понять причины произошедшего, определить, какие интересы преследуют оппоненты. Это позволит им лучше вникнуть в суть конфликта, а понимание — один из ключей к решению проблемы.

- Необходимо, чтобы все противоборствующие группы стремились решить проблемы, вызвавшие вражду, и восстановить мир.

Для этого им важно признать интересы оппонентов и отыскать что-либо, что способно объединить все конфликтующие стороны: общую цель. - Всем конфликтующим сторонам нужно вместе искать способы для выхода из конфликта. Чтобы это было возможно, сторонам важно понимать суть конфликта и выражать готовность обсуждать проблемы. Диалог с оппонентами можно вести совместно или через посредников.

Рекомендации, которые позволят быстрее выйти из конфликта:

- В процессе обсуждения совместных проблем важно концентрироваться на конкретных вопросах.

- Участникам конфликтующих групп необходимо снизить психоэмоциональную напряженность оппонентов. Для этого важно отказаться от использования любых форм психологического насилия, таких как игнорирование, оскорбления, обвинения, угрозы, газлайтинг, пренебрежение, обесценивание проблем и потребностей оппонентов.

- В процессе обсуждения необходимо оставаться в рамках вежливости, стремиться уважать потребности и переживания оппонентов.

- Всем участникам важно ставить поиск устраивающего всех компромисса в приоритет. Это позволит минимизировать ущерб от конфликта и восстановит хорошие отношения между сторонами.

О причинах и путях решения социальных конфликтов в этом ролике:

↑ Последствия и функции социальных конфликтов:

Функции социальных конфликтов выполняет информационно-познавательную, интегративную, дифференцирующую, адаптивную, разрушительную функции.

- информационно-познавательная ( помогает узнать о наличии социальной проблемы, которая нуждается в решении)

- интегративная (Чаще когда конфликт носит не внутренний, а внешний характер. Так, экономические (торговые войны и т.п.), политические, идеологические или военные конфликты с другими государствами, как правило, способствуют интеграции общества в единое целое);

- дифференцирующая (происходит раскол общества или социальных групп на противоборствующие группировки, порой возникают новые социальные группы)

- адаптивная (формируются новые условия социальной жизни, иная расстановка социальных сил, преобразование форм и методов деятельности и отношений, происходит переоценка ценностей и др.)

- разрушительная (при наличии ряда условий (прежде всего при применении насилия) на первый план выходят отрицательные последствия конфликта — дезорганизация общества, препятствия на пути его объединения)

Конфликты имеют не только негативные последствия, но и позитивные. Позитивные последствия:

- происходит полное или частичное устранение противоречия;

- конфликты стимулируют социальные изменения

- конфликты позволяют более глубоко оценить индивидуально-психологические особенности людей;

- конфликты ослабляют психическую напряженность;

- конфликты служат источником развития личности, опыта в межличностных отношениях.

К негативным последствиям относятся: 1) возникновение стрессовых ситуаций, негативное воздействие на психическое состояние участников конфликта; 2) разрушение традиций общения; 3) ухудшение качества совместной деятельности.

Таким образом, социальные конфликты неизбежны (и даже в ряде случаев необходимы), и задача общества состоит не в идеалистическом стремлении устранить конфликты, а в уменьшении их разрушительного действия и в использовании их позитивных возможностей.