Что может произойти до рождения малыша?

В период внутриутробного развития в зрительном аппарате ребенка могут произойти процессы, которые станут причиной врожденной, или антенатальной, патологии глаза. Под этим понятием скрываются различные нарушения в строении и функции глаз, а также их придаточного (вспомогательного) аппарата, обусловленные неправильным их формированием.

Как правило, к появлению таких дефектов приводят изменения в генах малыша. Они могут быть унаследованы им от родителей, но чаще возникают в результате воздействия на организм будущей мамы тератогенных (то есть способных вызывать мутации) факторов, к числу которых относятся:

- некоторые инфекции (например, краснуха, токсоплазмоз и цитомегаловирус);

- алкоголь;

- курение;

- определенные лекарственные средства.

В зависимости от того, на какой стадии внутриутробного развития произошла мутация, формируется аномалия строения одной или нескольких составляющих зрительного аппарата.

Наиболее часто развивается такая патология, как птоз (опущение) верхнего века. Она приводит к снижению остроты зрения и незначительному сужению его полей, так как не позволяет полноценно функционировать сетчатой оболочке.

Нарушением зрения сопровождается и врожденное изменение размеров глазного яблока (микрофтальм), которое часто возникает на фоне синдромной генетической патологии, но может появиться и в изолированном виде, если контакт с мутагеном произошел на второй – шестой неделе внутриутробного развития малыша.

Примерно на третьей – четвертой неделе развития формируется главная глазная линза – хрусталик, врожденные патологии которой всегда сопровождаются снижением остроты зрения и могут приводить к косоглазию. Распространены такие дефекты, как:

- недоразвитие или полное отсутствие хрусталика (афакия);

- изменение его формы – лентиконус;

- уменьшение в размерах – микрофакия.

Они могут сочетаться со смещением хрусталика, то есть его эктопией, способной провоцировать повышение внутриглазного давления и развитие вторичной глаукомы. Глаукома, в свою очередь, может приводить к гибели клеток сетчатки и зрительного нерва. Зрительный нерв – это важнейшая часть аппарата глаза, ответственная за передачу импульсов в головной мозг. Он формируется с третьей по десятую неделю развития плода. Мутации могут привести к недоразвитию и полному отсутствию нервных волокон, а также образованию в их области колобом. Выраженные изменения зрительного нерва сопровождаются полной слепотой.

К стойкой слепоте могут приводить и выявляющиеся примерно у каждого двадцатого ребенка, страдающего глазной патологией, аномалии развития сосудистой оболочки. Часто они проявляются отсутствием одного или нескольких ее фрагментов, то есть наличием колобом.

Врожденные колобомы глаза появляются на одной из ранних стадий внутриутробного развития плода вследствие нарушения процесса закрытия так называемой эмбриональной щели. Нередко они затрагивают несколько структур зрительного аппарата (сетчатку, радужку и собственно сосудистую оболочку), и сильно нарушают их функции. От 3 до 11% детской слепоты в мире приходится на долю этой патологии. Нередки случаи, когда колобомы сочетаются с нарушением деятельности нервной и костно-мышечной системы ребенка.

Перечисленные аномалии развития могут сопровождаться различными дефектами строения сетчатки – тонкого слоя клеток, способных воспринимать и передавать в головной мозг световые импульсы. Эти дефекты часто вызывают потерю зрения в детском возрасте.

Оболочки глаза

Это такая соединительная ткань, которая поддерживает физиологическую форму глаза, также является защитным барьером. Структура фиброзной оболочки предполагает наличие двух составляющих: роговицы и склеры.

- Роговица. Прозрачная и гибкая оболочка, форма напоминает выпукло-вогнутую линзу. Функциональность схожа с линзой фотоаппарата — фокусировка световых лучей. Включает в себя пять слоев: эндотелий, строма, эпителий, десцеметова оболочка, боуменова мембрана.

- Склера. Непрозрачная оболочка глазного яблока, которая обеспечивает качество зрения благодаря тому, что препятствует прониканию лучей света сквозь оболочку склеры. Склера служит основанием для элементов глаза, которые находятся за пределами глазного яблока (сосуды, мышцы, связки и нервы).

Анатомия строения глазного яблока предполагает многослойность сосудистой оболочки, она состоит из трех частей:

- Радужка. По форме представляет диск, в центре которого расположен зрачок. Включает три слоя: пигментно-мышечный, пограничный и стромальный. Пограничный слой составляют фибробласты, затем расположены меланоциты, содержащие цветовой пигмент. От количества меланоцитов зависит цвет глаз. Далее располагается капиллярная сеть. Задняя часть радужки состоит из мышц.

- Ресничное тело. В этой части сосудистой оболочки глаза происходит выработка глазной жидкости. Ресничное тело состоит из мышц и кровеносных сосудов. Активность слоев ресничного тела заставляет работать хрусталик, как итог мы получаем четкое изображение, находясь на различных расстояниях от рассматриваемого объекта. Также эта часть сосудистой оболочки удерживает тепло в глазном яблоке.

- Хориоидея. Сосудистая часть, которая расположена сзади, находится между зубчатой линией и зрительным нервом, состоит преимущественно из цилиарных артерий глаза.

Аномалии глаз, связанные с заболеваниями других органов

Перечислим самые известные и тяжелые патологии, которые влияют на формирование органов зрения у эмбриона и у ребенка после рождения по мере роста. Возникают они вследствие генетической мутации. Типичными болезнями, которые имеют в своей симптоматике офтальмологические нарушения, можно назвать:

- Альбинизм. При этом наследственном заболевании вырабатывается мало пигмента меланина, который отвечает за цвет кожи, волос, ногтей, радужной оболочки. У альбиносов радужка практически прозрачная. Из-за этого внутренние структуры глаза становятся менее защищенными от света. У людей с альбинизмом сквозь белочную оболочку просвечивают сосуды. Глаза у них имеют красноватый оттенок. Зачастую у альбиносов диагностируют несколько патологий, связанных с органами зрения: фотофобию, нистагм, гиперметропию.

- Синдром Франчески — болезнь, при которой наблюдается аномальное строение костной ткани лицевого скелета. Патология начинает развиваться еще на 6-7 неделе формирования плода. Симптомы синдрома отчетливо видны уже у новорожденного: уголки глаз опускаются, одно или оба века отсутствует. У некоторых пациентов диагностируют микрофтальм, который впоследствии приводит к дальнозоркости.

- Синдром Дауна. У большинства пациентов с этим заболеванием возникают дефекты рефракции: астигматизм, миопия или гиперметропия. Также у них может быть очень слабый аккомодационный аппарат. У многих детей с синдромом Дауна наблюдается неправильное строение носослезного канала.

- Синдром Марфана — болезнь, проявляющаяся в повышенной растяжимости тканей. 50% больных с этим диагнозом страдает от близорукости. Причиной этого становится аномальное строение хрусталика, роговицы и глазного яблока, вызванного растяжением. Чаще чем у других людей, у пациентов с синдромом Марфана развивается катаракта.

Эти болезни, как правило, не поддаются лечению. Сопутствующие им глазные патологии корректируют очками/линзами и лечатся путем хирургического вмешательства.

Зрачок

Зрачок глазного яблока — это часть структуры органа зрения, углубленное отверстие округлой формы, которое располагается в самом центре радужки глазного яблока. Его диаметр изменчив, это регулирует проникание световых частиц во внутреннюю часть глаза. Анатомия мышц глазного яблока представлена следующими мышцами зрачка: сфинктером и дилататором. Сфинктеры отвечают за обеспечение сужения зрачка, дилататор — за его расширение.

Величина зрачков саморегулируется, человек никак не может повлиять на этот процесс. Но на него влияет внешний фактор — уровень освещенности.

Рефлекс зрачка обеспечивается посредством чувствительности и подъема двигательной деятельности. Сначала идет сигнал в ответ на некоторое воздействие, далее начинается работа нервной системы, которая провоцирует реакцию на конкретный раздражитель.

Освещение способствует сужению зрачка, это отделяет слепящий свет, что сохраняет зрение в течение всей жизни человека. Такая реакция характеризуется двумя путями:

- прямая реакция: освещению подвергается один глаз, он реагирует должным образом;

- содружественная реакция: второй глаз не освещается, но реагирует на свет, который влияет на первый глаз.

Что может произойти в первые дни его жизни?

С появлением малыша на свет развитие его глаз не останавливается, а если кроха появился на свет раньше срока, вероятность развития глазных патологий после его рождения значительно повышается. Все недоношенные ребятишки входят в группу риска по развитию тяжелого заболевания – ретинопатии, которое проявляется необратимым изменением сетчатки и стекловидного тела.

Главная причина возникновения этой проблемы – избыток света и кислорода во внешней среде и незрелость зрительной системы ребенка. В норме до 34 недель внутриутробного развития продолжается процесс формирования кровеносных сосудов сетчатки. Если малыш покидает полость матки раньше этого срока, сосуды начинают развиваться неправильно, что и становится причиной серьезных осложнений. В легких случаях ретинопатия самопроизвольно поддается обратному развитию, но в тяжелых – становится причиной утраты зрения.

Сетчатка глаза

Структурой глазного яблока, регулирующей количество света, называется сетчатка. Это периферический отдел глазного яблока, который участвует в запуске работы зрительного анализатора. При помощи сетчатки глаз улавливает волны света, преобразует их в импульсы, а дальше осуществляется передача их в мозг посредством зрительного нерва.

Сетчатка по-другому именуется ретиной, это нервная ткань, образующая глазное яблоко в элементе его внутренней оболочки. Ретина является ограничивающей пространство, в котором находится стекловидное тело. Структура сетчатки глаза сложная и многослойная, каждый слой находится в тесном взаимодействии друг с другом, повреждение любого из слоев сетчатки глаза несет негативные последствия. Рассмотрим каждый из слоев:

- Пигментный эпителий — это барьер на пути излучения света, чтобы глаз не был ослеплен. Функции широки — защита, питание клеток, транспортировка питательных веществ.

- Фотосенсорный слой — содержит высокочувствительные к свету клетки в форме колбочек и палочек. Палочки отвечают за ощущение цвета, а колбочки за зрение при слабом свете.

- Наружная мембрана — осуществляет забор световых лучей на сетчатке глаза и их доставку к рецепторам.

- Ядерный слой — состоит из тел клеток и ядер.

- Плексиформный слой — характеризуется клеточными контактами, которые происходят между клеточными нейронами.

- Ядерный слой — благодаря клеткам ткани поддерживает важные нервные функции сетчатки глаза.

- Плексиформный слой — состоит из сплетений нервных клеток в их отростках, разделяет сосудистую и бессосудистую части сетчатки.

- Ганглиозные клетки — являются проводниками между зрительным нервом и чувствительными к свету клетками.

- Ганглионарная клетка — формирует зрительный нерв.

- Пограничная мембрана — состоит из клеток Мюллера и покрывает сетчатку изнутри.

Виды наследственных заболеваний глаз?

Условно болезни органов зрения, обусловленные генетикой, можно разделить на три большие группы. В первую следует включить аномалии глаз, связанные с заболеваниями других органов. В данном случае речь идет о различных синдромах, при которых наблюдаются психические отклонения, внешние дефекты, в том числе аномалии. Во вторую группу входят нарушения, которые проявляются не сразу и не требуют срочного лечения. Сюда можно отнести гетерохромию, дальтонизм и дефекты рефракции. В третьей группе находятся наследственные заболевания глаз, которые диагностируют у новорожденных.

Аномалии развития сетчатки

Аномалии в развитии оболочек глазного яблока можно обнаружить сразу после рождения. Появление их связывают с мутацией генов, хромосомными аномалиями, а также с патологическим влиянием на внутриутробное развитие эндогенных и экзогенных факторов. Важная роль в этом случае принадлежит инфекциям матери, которые она перенесла во время беременности, употреблению в этот период некоторых лекарственных средств, токсинов, влиянию радиации. Наиболее грубые аномалии возникают при воздействии вредных факторов на протяжении первого триместра беременности. Среди прочих заболеваний к порокам развития чаще приводят простой герпес, цитомегаловирус, ВИЧ, токсоплазмоз, краснуха, сифилис. Лекарственные средства, которые чаще других неблагоприятно влияют на развитие зародыша, относят талидомид, этанол и кокаин.

Аномалии развития сетчатки включают колобому, дисплазию, аплазию, гипоплазию, альбинизм, гиперплазию пигментного слоя, сосудистые аномалии, миелиновые нервные волокна и факоматозы.

Колобома сетчатки

При колобоме сетчатки происходит отсутствие ее на определенном участке. Довольно часто эта аномалия сочетается с колобомой радужки и хориоидеи. Располагаться дефект может в центральной или периферической области в нижней половине глаза. Связано появление колобомы с неполным закрытием щели в эмбриональный период.

При офтальмоскопии колобома выглядит как зона с ровными краями белого цвета, форма которой может быть овальной или круглой. Обычно она располагается в непосредственной близости от диска зрительного нерва. В той зоне, где отсутствует сетчатка и хориоидея происходит обнажение склеры. Нередко колобома сочетается с другими аномалиями организма (дефекты строения скелета, микрофтальм).

Дисплазия

При дисплазии происходит нарушение соотношения клеточных элементов сетчатки. К ней относят неприлегание сетчатой оболочки, которое связано с недостаточной инвагинацией оптического пузырька. Дисплазия сетчатки возникает при хромосомных патологиях (синдром Вокера-Варбурга, трисомия 13 хромосомы) и сочетается с другими аномалиями развития, которые вовлекают мышечную ткань, глаза, мозжечок.

Альбинизм

При альбинизме, который генетически детерминирован, нарушается синтез меланина. При этом возникает также нистагм, нарушение рефракции, включая астигматизм, недостаточная пигментация структур глазного дна, нарушение строения хиазмы, дисплазия зоны макулы. В результате нарушается цветовое зрение, яркостная чувствительность.

При тирозиннегативном альбинизме отсутствует синтез меланина и тирозиназы. У пациентов при этом светлая кожа и волосы и они не могут загорать. Цвет радужки у них также очень светлый, поэтому просвечивает, а рефлекс с глазного дна заметен на расстоянии как ярко-розовое пятно.

Другим типом заболевания является тирозинпозитивный альбинизм, который сопровождается сохраненной способностью к синтезу меланина. При этом проблема заключается в невозможности нормального накопления меланина в тканях. Кожа у пациентов слабо пигментирована, но способна к загару, волосы обычно светлые или желтоватые, а патология зрительной системы выражена в меньшей степени.

Способов лечения альбинизма не разработано. Чтобы оказать помощь пациентам с альбинизмом, нужно использовать очковую коррекцию, защиту глаз с применением светофильтров.

Гиперплазия пигментного эпителия

При этом заболевании возникает очаговая гиперпигментация сетчатки. Эти пятна скопления пигмента напоминают медвежий след. Очаги гиперпигментации бывают одиночными и множественными. Окружающая сетчатка обычно не изменена. Очаги гиперпигментации довольно редко подвергаются малигнизации или увеличиваются в размере.

Миелиновые нервные волокна

Такой тип нервных волокон может быть отнесен к аномалиям развития сетчатки или зрительного нерва. чаще всего миелиновая оболочка нервных волокон заканчивается на уровне заднего края решетчатой пластины. В ряже случаев миелиновая ткань переходит на нервные волокна второго порядка, расположенные в сетчатке . при офтальмоскопии миелиновые нервные волокна выглядят белыми и блестящими полосами, которые расходятся радиально от диска зрительного нерва. Иногда эти волокна не связаны с диском зрительного нерва. Обычно миелиновые нервные волокна не вызывают появления симптоматики, но в ряде случаев они приводят к формированию скотом.

Сосудистые аномалии

Врожденные сосудистые аномалии сопровождаются появлением гроздьевидной ангиомы, болезни Коатса, капиллярной гемангиомы Гиппеля-Линдау, ретиопатии недоношенных, кавернозной гемангиомы сетчатки, милиарных аневризм сетчатки Лебера, капиллярной гемангиомы сетчатки, парафовеальных телеангиэктазий.

Гроздьевидная ангиома является односторонним образованием, которое при офтальмоскопии проявляется расширением и повышенной извитостью вен, артерий и артериовенозных шунтов. При одновременной церебральной сосудистой патологией заболевание называют синдромом Вабуна-Мазона. При этом отмечается также снижение центрального зрения. Чаще всего прогрессирования заболевания не происходит, в связи с чем лечение не выполняют. При болезни Коатса имеются врожденные аномалии в строении сосудов, на фоне которых возникают микро- или макроанвризмы, телеангиэктазии сетчатки. В резульатте таких изменений возникают экссудации, а затем и отслойка сетчатки. Иногда болезнь Коатса относят к сосудистым патологиям сетчатки и называют ее наружным геморрагическим ретинитом. При болезни Коатса имеется одностороннее поражение, которое чаще диагностируют у мальчиков (около 90% случаев).

В заднем полюсе глазного яблока в субретинальном пространстве происходит отложение твердого экссудата, имеющего ярко-желтую окраску. На поздних стадиях заболевания может развиваться катаракта, субатрофия глаза, неоваскулярная глаукома. При средней тяжести заболевания изменения заключаются только в формировании телеангиэктазий. Заболевание следует отличать от других процессов, в том числе и опухолевых, которые проявляются отслоением сетчатки и формированием экссудата, кроме того, заболевание нужно дифференцировать с ретинопатией недоношенных. Лечение направлено на облитерацию сосудов, чтобы предотвратить формирование экссудаций. Для этого можно использовать криотерапию и лазерфотокоагуляцию. Если имеется распространенная экссудативная отслойка сетчатой оболочки, то лучше выполнять хирургическое лечение.

Факоматоз

При факоматозах, которые также являются врожденными пороками развития, возникают характерные изменения, включая гемангиомоподобных образований, узлов и гамартом. К факоматозам относят нейрофиброматоз Реклингаузена, болезнь Гиппеля-Линдау, туберозный склероз, синдром Стерджа-Вебера-Краббе. Причиной патологии является мутация гена, который является супрессором опухоли.

При нейрофиброматозе Реклингаузена имеется опухоль шванновских клеток. Внешним проявлением заболевания является кожная множественная фиброма. За развитие заболевания отвечает мутация в 17 хромосоме. Диффузная нейрофиброматозная инфильтрация приводит к формированию деформирующей нейрофиброматозной слоновости. Для постановки диагноза нужно обнаружить на коже не менее шести пятен кофейного цвета, размер которых составляет более 1,5 см.

Офтальмологические проявления этого типа нейрофиброматоза заключаются в формировании S-образной глазной щели, плексиформной нейрофибромы глазницы и век, врожденной глаукомы, меланоцитарных гамартом на радужке, гамартомной инфильтрации в зоне сосудистой оболочки, глиомы зрительного нерва, утолщенияроговичных нервов, астроцитарной гамартомы сетчатки, пульсирующего экзофтальма, конъюнктивальной нейрофибромы, буфтальма.

Гамартома

Гамартома представляет собой опухолевое образование, которое формируется из эмбриональной ткани. Связано его формирование с задержкой процессов дифференцировки по сравнению с органом-носителем. Клетки, их которых образуется гамартома, имеют нормальную структуру, однако плотность и соотношение популяций аномальны. Узелки Пиша формируются до того, как возникли кожные проявления. Их можно обнаружить на радужке у всех пациентов с этим заболеванием, поэтому они являются надежным диагностическим критерием.

При плексиформной нейрофиброме имеется клубок гипертрофированных нервных волокон, которые имеют бугристую поверхность в результате пролиферации эндоневральных фибробластов и шванновских клеток.

Нередко нейрофиброматоз осложняется сужением просвета сосудов вплоть до их окклюзии. Далее формируется периваскулярная фиброглиальная пролиферация. При нйрофиброматозе ишемия сетчатки проявляется формированием аваскулярных зон в периферической области, артериовенозных шунтов, атрофией диска зрительного нерва, а также появлением преретинальных фиброглиальных мембран.

Опухолевые узлы, которые вызывают деформацию окружающих тканей, а также приводят к нарушению функции, следует удалять.

Нейрофиброматоз второго типа является редким заболеванием. Симптоматика, характерная для этого заболевания, включает формирование двусторонней шванномы слухового нерва. Офтальмологические симптомы включают глиому и менингиому зрительного нерва, а также комбинированные гамартомы пигментного эпителия и сетчатки.

Болезнь Гиппеля-Линдау

Эта болезнь носит наследственный характер. Нередко его выявляют случайно в ходе обследования детей с косоглазием или во время обычной диспансеризации. Внешний вид ангиом напоминает черешню, к которой подходят извитые и крупные дренирующие и питающие сосуды. Их называют гемангиобластомами, потому что по гистологическому строению они напоминают образования, которые развиваются в ткани мозжечка. В зоне сетчатки гемангиобластомы могут иметь экзофитный или эндофитный рост. В патологический процесс могут вовлекаться зрительный нерв и его диск. Нередко гемангиобластомы обнаруживают вместе с макулопатиями. При этом имеется поражение и других органов, включая почечную карциному, кистоз почек, феохромоцитому и т.д.

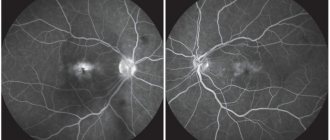

Из-за того, что нарушается проницаемость капиллярной стенки, в них нередко происходит накопление экссудата с высоким содержанием липидов. На поздних стадиях заболевания происходит отслойка сетчатки. При ангиографии можно обнаружить признаки заболевания: накопление контраста в ангиоме во время артериовенозной фазы, а также повышенная проницаемость флуоресцеина в поздней фазе.

Для лечения можно применять лазерную коагуляцию или криотерапию. В некоторых случаях прибегают к хирургическому удалению опухоли. Туберозный склероз

Болезнь Бурне-Вилля встречается довольно редко. Это заболевание передается по наследству (аутосомно-доминантный путь) и связано с мутацией генов в 9 и 16 хромосомах. Триада туберозного склероза включает умственную отсталость, наличие ангиофибром на коже, эпилепсию. На глазном дне в непосредственной близости от диска зрительного нерва можно обнаружить опухолевые образования беловатого цвета, которые по внешнему виду напоминают тутовую ягоду. Гигантские друзы, которые образуются на диске зрительного нерва, представляют собой астроцитомы. Нередко их ошибочно принимают за ретинобластому. Лечение проводят в неврологическом отделении, а при нарастании неврологической симптоматики довольно быстро наступает летальный исход.

Как избежать проблем?

С целью профилактики врожденных глазных патологий, доктора рекомендуют каждой паре родителей, которые страдают расстройством зрения или имеют родственников с офтальмологическими заболеваниями, обращаться за консультацией к медицинскому генетику. Кроме того, на этапе планирования беременности необходимо пройти полное обследование на наличие инфекций, передающихся половым путем, цитомегаловируса и токсоплазмоза.

Будущим мамам во время беременности следует избегать факторов, которые могут спровоцировать нарушение внутриутробного развития. Прием лекарственных препаратов разрешается только по назначению врача, контакт с инфекционными больными не допускается.

В первые дни жизни, особенно – если малыш появился на свет раньше срока, он должен быть осмотрен детским офтальмологом. Профилактические осмотры повторяются через три месяца и в конце первого года жизни, а при появлении подозрений на наличие глазной патологии посетить офтальмолога следует незамедлительно.

Небольшие дефекты, которым не нужно специальное лечение

Ряд заболеваний не требует срочного лечения или не поддается исправлению. При этом они не всегда доставляют сильный дискомфорт пациенту. Так, один из самых необычных и достаточно редких недугов — гетерохромия. Данная патология характеризуется разным цветом радужных оболочек. Подобные аномалии глаз, вызванные наследственным фактором, не лечат. Исключение составляют ситуации, когда гетерохромия становится располагающим фактором к развитию какой-либо иной болезни. Но всегда есть возможность скорректировать дефект при помощи цветных контактных линз.

Еще одна наследственная патология глаз — дальтонизм, при котором больной не может различать один или несколько цветов. Патология принимает различные формы. Случаи, когда человек не видит никаких оттенков, кроме белого и черного, встречаются достаточно редко. Врожденный дальтонизм вылечить невозможно. Частично дефект удается компенсировать специальными очками или линзами. Нельзя отнести эту болезнь к очень тяжелым. В основном пациенты с таким диагнозом не испытывают сильного дискомфорта и могут жить полноценной жизнью.

Есть и другие виды наследственных заболеваний глаз, при которых лечение назначается не сразу после рождения ребенка. Одна из самых распространенных патологий органов зрения — близорукость. Причины ее развития изучаются уже много лет. В 2020 году группой зарубежных ученых был обнаружен ген миопии. Он находится в 15-ой хромосоме и называется RASGRF1. Но здесь также не все просто, как и с остальными болезнями, имеющими генетическую природу. Дело в том, что данный ген есть у всех, но к близорукости приводят лишь некоторые его вариации.

Ученые обнаружили и другие закономерности. Наследуется не только сам дефект рефракции, но и его степень. Есть два типа наследования: аутосомно-доминантный и аутосомно-рецессивный. В первом случае болезнь переходит непосредственно от родителя к ребенку. Если запускается именно этот алгоритм, то вероятность рождения у близоруких взрослых малыша с миопией составляет почти 100%. В то же время у здоровых родителей никогда не родится ребенок с наследственной миопией. Немного другая ситуация наблюдается при наследовании по аутосомно-рецессивному признаку. Человек может быть носителем аномального гена, не болея при этом сам. Детям своим он его передаст, но не факт, что миопия у них когда-нибудь возникнет. Иными словами, близорукие встречаются не в каждом поколении. Есть и еще интересные нюансы: по первому признаку наследуется легкая и средняя степень, а по второму — сильная.

Лечится наследственная близорукость комплексно: процедурами, каплями, гимнастикой для глаз. Но избавиться навсегда от патологии можно только оперативно. Операции не назначаются до 18 лет. Поэтому миопия и относится к дефектам, которые нельзя вылечить сразу. При этом запускать ее и оставлять полностью без лечения и коррекции опасно.

Лечение

Статья носит информационный характер. Не стоит обращаться на форумы с целью получения рекомендаций по лечению. Только окулист может поставить диагноз, выбрать способ устранения аномалии.

Консервативная терапия не увеличивает глазное яблоко, не вылечивает микрофтальм, но уменьшает возможность возникновения осложнений. Для этого пользуются каплями и мазью Мирамистин, антисептиком Хлогексидин, носят телескопические очки.

Визуально распознать болезнь не составит труда с первого дня жизни младенца

Мидриатик, применяемый для диагностики и лечения, – глазные капли Мидриацил.

Хирургическое лечение зависит от степени уменьшения глазного яблока и от того, как долго длится патология. К вмешательству приступают, когда развивается глаукома, отслаивается сетчатка.

Если изменение не превышает 3 мм, выполняют задний бандаж склеры. Во время операции к этой оболочке крепят трансплантат из ткани.

Протез, который способствует сохранению подвижности глазного яблока, необходим при значительной гипоплазии.

Если развитие микрофтальма привело не только к снижению зрения, но и к слепоте, прибегают к пластической операции, чтобы избавить пациента от видимого дефекта. После ее выполнения пораженный глаз закрывают одностенным протезом.

Курение во время беременности часто приводит к развитию мутаций у плода

Имплантационная методика показана, если переднезадняя ось изменилась не больше, чем на 10 мм.

Чтобы предотвратить возникновение врожденного вида микрофтальма, женщине, вынашивающей ребенка, нужно отказаться от употребления спиртного, приема психоактивных веществ, перестать курить, а рационально питаться, регулярно обследоваться у врачей.

Когда существует риск, что патология может передаться по наследству, нужно не игнорировать проведение скрининга.

Не допустить значительного ухудшения зрения, появления асимметричности лица помогает ранняя диагностика аномалии, своевременное лечение инфекционных болезней.

Неосторожность, которая может стать причиной полной потери зрения, – ожог глаз от сварки.

Часто микрофтальм сопровождают заячья губа и волчья пасть

Правила проведения массажа при дакриоцистите новорожденных найдете по ссылке.

Веки

Под веками мы понимаем кожные складки над глазным яблоком, которые всегда подвижны, за счет этого происходит моргание глаз. Это возможно из-за связок, которые находятся по краям век. Веки имеют 2 ребра: переднее и заднее, между ними интермаргинальный участок. Именно сюда подходят протоки мейбомиевых желез. Согласно анатомии глазного яблока, при помощи этих желез вырабатывается секрет, который смазывает веки, чтобы они могли скользить.

На переднем ребре века есть волосяные луковицы, они обеспечивают рост ресниц. Заднее ребро функционирует так, что оба века плотно облегают глазное яблоко.

Веки отвечают за насыщение глаза кровью и проводят нервные импульсы, а также несут функцию защиты глазного яблока от механических повреждений и иных воздействий.

Причины возникновения аномалий

В целом, патологии имеют различную этиологию и природу, однако чаще бывают врожденными. Отклонения в формировании, деформации или повреждения хрусталика возникают в связи с внутриутробными отклонениями, воспалительными процессами и генетическими заболеваниями, наследственными пороками развития соединительных тканей. Чаще причины аномалий кроются в изменении химического состава вещества хрусталика еще в эмбриональный период, но также могут возникать вследствие возрастных трансформаций или механических повреждений органов зрения.

Экстракональная патология

Периорбитальные абсцессы

На нативном (безконтрастном) КТ-изображении пациент с явным периостальным или периорбитальным абсцессом. Не стоит медлить и ждать периферического усиления при контрастировании чтобы делать вывод об абсцессе! В каждом другом месте вы проводите контрастирование и ждете красивую картинку с переферическим усилением по типу обода, чтобы называть образование абсцессом, если не сказать большего, флегмоной. Лечение — лечение синусита.

У детей любое распространение за пределы пазух следует называть абсцессом.

У детей периорбитальное пространство более ячеисто, и патологический процесс легко распространяется. Так что будьте уверены и настойчивы, называя небольшие изменения абсцессом.

Периорбитальные абсцесс может привести к венозному тромбозу в верхней и нижней глазной вен.

При грибковых синуситах (aspergillosis), вы можете даже получить тромбоз кавернозного синуса и кавернозно-каротидную фистулу.

Орбитальный и периорбитальный целлюлит

На изображении пациент, который доставлен по экстренным показанием с симптомом «красного глаза» и экзофтальмом. Знание различия между орбитальным и периорбитальным целлюлитом является важным и базируется на анатомической структуре, которая называется орбитальной перегородкой (глазничная перегородка, или septum orbitale).

Если пациент приходит с симптомом «красного глаза», а воспаление включает в себя орбитальную перегородку и распространяется к наружи от нее, выставляется диагноз периорбитальной целлюлит и лечение пациента с оральными антибиотиками осуществляется в амбулаторных условиях.

В случае на изображении выше, вовлечены структуры и позади перегородки. Этот пациент имеет орбитальный целлюлит и нуждается в стационарном лечении антибиотиками внутривенно.

Патология крыла Клиновидной кости

На КТ изображение пациент с экзофтальмом из-за поражения крыла клиновидной кости. Есть четыре патологии крыла клиновидной кости, которые могут вызвать экзофтальм:

- дисплазия

- фиброзная дисплазия

- Болезнь Педжета

- менингиома с гиперостозом крыла клиновидной кости

На изображениях — менингиома крыла клиновидной кости

Поражения слезной железы

Заболевания слезной железы могут быть разделены на следующие типы:

- Гранулематозныйлимфойдный Саркоидоз, псевдоопухоль, лимфома, синдром шегрена, болезнь микулича, туберкулез

- Железистыйэпителиальный Плеоморфная аденома, железисто-кистозная карцинома

Воспалительные состояния являются на сегодняшний день наиболее распространенными поражениями слезной железы (синдром Шегрена, туберкулез, гриб, псевдоопухоль). Эти состояние не вызывают опухолевое поражение.

- воспаление 64% псевдоопухоль, дикриоаденит

Наиболее распространенным состоянием с наличием опухоли — это лимфомы, затем плеоморфные аденомы. Эпителиальные опухоли, включая железисто-кистозные опухоли являются редкостью.

Сосудистые мальформации

Сосудистые аномалии могут распологаться как интраконально, так и экстраконально, или же во всех пространствах, и это причина, почему они не обсуждаются в категориях выше.

Прежде, чем мы покажем вам некоторые случаи, мы должны обсудить систему классификации сосудистых аномалий по Mulliken и Glowacki в области шеи и головы, которая широко распространена в настоящее время.

классификации орбитальных сосудистых аномалий по Mulliken и Glowacki

- Капиллярные гемангиомы

- Артериовенозные мальформации

- Венозно-лимфатические пороки развития

- Расширение орбитальных вен

- АВФ, дуральная АВМ

Капиллярная гемангиома

Первой аномалией в системе Mulliken и Glowacki стоит капиллярная гемангиома. Капиллярные гемангиомы имеют следующие характеристики:

- новообразование с фазой роста 6-12 мес возраста и инволюционной фазой при 5-7-летнего возраста.

- В основном располагаются в коже, но можно и увидеть в экстракональном пространстве орбиты.

- Обычно регрессирует спонтанно, но иногда проводят лечение стероидами, лазером или интерферонами.

- Может быть частью PHACE -синдрома: пороки развития задней черепной ямки, гемангиомы, артериальные аномалии, сердечные пороки и глазные нарушения, такие как колобома, глаукома.

Венозные мальформации

Второй аномалией в системе Mulliken и Glowacki является Артериовенозные мальформации На изображение представлена венозная мальформация. Определеяется интракональное поражение в купе с флеболитом. Большинство из них однокамерные, но в данном случае многокамерное.

Венозные мальформации имеют следующие характеристики:

- Наиболее распространенное интраканальное образование у взрослых

- Чаще наблюдается у женщин, средний возраст 45 лет, с медленным прогрессирующим увеличением

- Также известны как кавернозные мальформации, но этот термин уже не используется

- Это поражение характеризуется флеболитом и может быть частью синдрома Маффучи и синдрома Бина

- Вы можете наблюдать их в динамике, как правило, они будут расти с течением времени и, возможно, потребуется операция

Лимфатические пороки

Следующие в списке лимфатические или вено-лимфатические пороки. Это небольшие кистозные зоны, которые часто кровоточат после незначительной травмы. Они могут иметь высокую интенсивность сигнала на T1WI из-за высокого содержания белка или кровоизлияния. Они обычно не контрастируются, если нет венозного компонента, который может законтрастироваться. Это поражение относиться к «семейству» кистозной гигромы.

Другие характеристики:

- Отрочество (60% до 16 лет)

- Может внезапно кровоточить в результате появляются уровни жидкости

- Может быть эктсракональной или мультикомпартментальной

- Связана с внутричерепными пороками, как при синдроме Тернера или фетальный алкогольный синдром

- Отсутствие контрастного усиления при чисто лимфатических поражениях