По эписклеральной и интрасклеральной венозной сетке переднего сегментированного участка глазного яблока циркулирует водянистая влага. Она поддерживает процессы обмена веществ роговицы, хрусталика, трабекулярного аппарата. При нормальных обстоятельствах глаз человека включает 300 мм компонента или 4% от общего объема.

Жидкость производится из крови особенными клетками, входящими в структуру цилиарного тела. Глаз человека вырабатывает 3-9 мл компонента в минуту. Отток влаги происходит посредством эписклеральных сосудов, увеосклеральной системы и трабекулярной сети. Внутриглазное давление – есть отношение выработанного компонента к выведенному.

Строение

Функции

Симптомы

Лечение

Строение

Водянистая влага глаза – это практически на 100% вода. Плотная составляющая включает:

- анорганические компоненты (хлор, сульфат и пр.);

- катионы (кальций, натрий, магний и др.);

- несущественную долю белка;

- глюкозу;

- аскорбиновую кислоту;

- молочную кислоту;

- аминокислоты (триптофан, лизин и пр.);

- ферменты;

- гиалуроновую кислоту;

- кислород;

- небольшое количество антител (образуются только во вторичной жидкости).

Внутриглазную жидкость вырабатывает в основном

Содержание

Внутриглазную жидкость вырабатывает в основномОтвет к тесту 1. в) 2. а) 3. б) 4. д) 5. а) 6. а) 7. а) 8. г) 9. а) 10. а) 11. а) 12. б) 13. б) 14. а) 15. в) 16. г) 17. в) 18. а) 19. а) 20. в

1. Самой тонкой стенкой орбиты является: а) наружная стенка б) верхняя стенка в) внутренняя стенка г) нижняя стенка д) верхняя и внутренняя

2. Канал зрительного нерва служит для прохождения: а) зрительного нерва б) отводящего нерва в) глазодвигательного нерва г) центральной вены сетчатки д) лобной артерии

3. Слезный мешок расположен: а) внутри глазницы б) вне глазницы в) частично внутри и частично вне глазницы г) в гайморовой полости д) в средней черепной ямке

4. При ранах век регенерация тканей: а) высокая б) низкая в) существенно не отличается от регенерации тканей других областей лица г) ниже, чем других областей лица д) выше, чем других областей лица

5. К слезопродуцирующим органам относятся: а) слезная железа и добавочные слезные железки б) слезные точки в) слезные канальцы г) носослезный канал

6. Носослезный канал открывается в: а) нижний слезный канал б) средний носовой ход в) верхний носовой ход г) в гайморову пазуху д) в основную пазуху

7. Наибольшую толщину склера имеет в зоне: а) лимба б) экватора в) диска зрительного нерва г) под сухожилием прямых мышц д) под сухожилием косых мышц

8. Роговая оболочка состоит из: а) двух слоев б) трех слоев в) четырех слоев г) пяти слоев д) шести слоев

9. Слои роговицы располагаются: а) параллельно поверхности роговицы б) хаотично в) концентрично г) в косом направлении

10. Питание роговицы осуществляется за счет: а) краевой петлистой сосудистой сети б) центральной артерии сетчатки в) слезной артерии г) передними цилиарными артериями д) надблоковой артерии

11. Диск зрительного нерва располагается: а) в центре глазного дна б) в носовой половине глазного дна в) в височной половине глазного дна г) в верхней половине глазного дна д) за пределами глазного дна

12. Функциональным центром сетчатки является: а) диск зрительного нерва б) центральная ямка в) зона зубчатой линии г) сосудистый пучок д) юкстапапиллярная зона

13. Зрительный нерв выходит из орбиты через а) верхнюю глазничную щель б) for. Opticum в) нижнюю глазничную щель г) круглое отверстие д) верхнечелюстную пазуху

14. Сосудистый тракт выполняет: а) трофическую функцию б) функцию преломления света в) функцию восприятия света г) защитную функцию д) опорную функцию

15. Сетчатка выполняет функцию: а) преломление света б) трофическую в) восприятие света г) защитную функцию д) опорную функцию

16. Внутриглазную жидкость вырабатывает в основном: а) радужка б) хориоидея в) хрусталик г) цилиарное тело д) роговица

17. Тенонова капсула отделяет: а) сосудистую оболочку от склеры б) сетчатку от стекловидного тела в) глазное яблоко от клетчатки орбиты г) правильного ответа нет д) роговицу от склеры

18. Боуменова мембрана находится между: а) эпителием роговицы и стромой б) стромой и десцеметовой оболочкой в) десцеметовой оболочкой и эндотелием г) слоями сетчатки

19. Хориоидея питает: а) наружные слои сетчатки б) внутренние слои сетчатки в) всю сетчатку г) зрительный нерв д) склеру

20. Двигательный аппарат глаза состоит из — … экстраокулярных мышц а) четырех б) пяти в) шести г) восьми д) десяти

Симптомы

Количество жидкости внутри глаза может меняться по причине развития глазных заболеваний или при воздействии внешних факторов (травма, оперативное вмешательство).

Если система оттока влаги нарушается, наблюдается снижение внутриглазного давления (гипотония) или его повышение (гипертонус). В первом случае вероятно появление отслоения сетчатки, которое сопровождается ухудшением или полной потерей зрения. При повышенном давлении внутри глаза больной жалуется на головную боль, нарушения зрения, позывы к рвоте.

Прогрессирование патологических состояний приводит к развитию глаукомы – нарушения процесса вывода жидкости из органа зрения и его тканей.

Как лечить?

Многие пациенты соглашаются лечить глаукому с помощью лазера. Эта процедура разделяется на 3 типа, таких как:

- трабекулопластика;

- операция, что затрагивает радужку;

- циклофотокоагуляция.

На первых стадиях можно приостановить развитие заболевания при помощи глазных капель. Но они не эффективны, если патология долго прогрессирует. Кроме этого, их следует назначать в индивидуальном порядке, так как некоторые средства вызывают аллергическую реакцию. В более сложных ситуациях прибегают к хирургическому вмешательству — трабекулоэктомии. В процессе операции врач создает канал для оттока жидкости. Но иногда одной процедуры мало, потому операцию проводят повторно.

Диагностика

Диагностические мероприятия при подозрении на развитие патологических состояний, при которых внутриглазная жидкость по каким-либо причинам находится внутри глаза в избытке, в дефиците или не проходит весь процесс циркуляции, сводятся к проведению следующих процедур:

- визуальный осмотр и пальпация яблока глаза (метод позволяет определить видимые отклонения и локацию боли);

- офтальмоскопия злачного дна – процедура по оценке состояния сетчатки, диска зрительного нерва и сосудистой сетки глаза с помощью офтальмоскопа или фундус-линзы;

- тонометрия – обследование, позволяющее определить уровень изменения глазного яблока при воздействии на глазную роговицу. При нормальном внутриглазном давлении деформации сферы органа зрения не наблюдается;

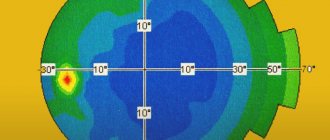

- периметрия – способ определения зрительных полей посредством компьютерной техники или специального оборудования;

- кампиметрия – выявление центральных скотом и размерных показателей слепого пятна в зрительном поле.

Общие сведения

Продукция и отток внутриглазной жидкости регулируется внутриглазным давлением. Оно колеблется в течение дня от 9 до 22 мм рт. ст. Утром оно обычно повышается и вечером приходит в норму. При нормальном давлении в глазу вырабатывается жидкость, которая питает хрусталик и радужку. Она содержит белки, хлориды, аскорбиновую кислоту. При недостатке или блокировке поступления жидкости к определенной части глаза и ее накоплении, может развиваться глаукома. Это заболевание опасно тем, что протекает на первых этапах незаметно, а после приводит к слепоте и атрофии зрительного нерва.

Лечение

При вышеупомянутых нарушениях в рамках терапевтического курса пациенту назначаются медикаменты, восстанавливающие внутриглазное давление, а также лекарства, стимулирующие кровоснабжение и метаболизм в тканях органа.

Хирургические методы лечения применимы в случаях, когда препараты не оказывают должного эффекта. Вид проводимой операции зависит от типа патологического процесса.

Таким образом, внутриглазная жидкость является своего рода внутренней средой органа зрения. Состав элемента схож со структурой крови и обеспечивает функциональное предназначение влаги. К локальным патологическим процессам относят нарушения циркуляции жидкости и отклонения в ее количественном показателе.

Отток внутриглазной жидкости

Полость глаза содержит светопроводящие среды: водянистую влагу, заполняющую его переднюю и заднюю камеры, хрусталик и стекловидное тело. Регуляция обмена веществ во внутриглазных структурах и поддержание тонуса глазного яблока обеспечивается циркуляцией внутриглазной жидкости в камерах глаза. Это анатомическая норма для глаза. Внутриглазная жидкость – важный источник питания внутренних структур глаза. Водянистая влага циркулирует преимущественно в переднем сегменте глаза. Она участвует в обмене веществ хрусталика, роговой оболочки, стекловидного тела и играет важную роль в поддержании определенного уровня внутриглазного давления.

Внутриглазная жидкость непрерывно продуцируется отростками цилиарного тела, накапливается в задней камере, которая представляет собой щелевидное пространство сложной конфигурации, расположенное позади радужки. Затем большая часть влаги оттекает через зрачок, омывая хрусталик, после чего поступает в переднюю камеру и проходит через дренажную систему глаза, находящуюся в зоне угла передней камеры – трабекулу и шлеммов канал (венозный синус склеры). Из него внутриглазная жидкость оттекает через выводящие коллекторы (выпускники) в поверхностные вены склеры. Это физиологическая норма, при которой обеспечивается нормальный отток внутриглазной жидкости.

Этот путь является основным, и по нему оттекает в среднем 85–95% водянистой влаги. Кроме переднего пути оттока внутриглазной жидкости, выделяют и дополнительный: примерно 5–15% водянистой влаги уходит из глаза, просачиваясь через цилиарное тело и склеры в вены сосудистой оболочки и склеральные вены, формируя так называемый увеосклеральный путь оттока.

Механизм развития

Глаукому относят к мультифакторным заболеваниям с пороговым эффектом. Это означает, что для развития заболевания необходим целый ряд причин, которые в совокупности приводят к его возникновению. Особенно важны наследственность, индивидуальные особенности или аномалии строения глаза, патология сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.

В настоящее время ученые предполагают, что развитие и прогрессирование заболевания глаукомой – это последовательная цепь факторов риска, которые суммируются в своем действии, в результате чего запускается механизм, приводящий к возникновению заболевания.

Однако механизмы нарушения зрительных функций в патогенезе глаукомы до настоящего времени остаются недостаточно изученными. Основные этапы развития патологического процесса при глаукоме можно представить следующим образом:

- нарушение и ухудшение оттока водянистой влаги из полости глазного яблока, что может быть обусловлено массой всевозможных причин;

- повышение внутриглазного давления (ВГД) выше уровня, толерантного (переносимого, терпимого) для данного глаза;

- ухудшение кровообращения в тканях глаза;

- гипоксия (нехватка кислорода) и ишемия (нарушение кровоснабжения) тканей в области выхода зрительного нерва;

- компрессия (сдавление) нервных волокон в зоне их выхода из глазного яблока, что приводит к нарушению их функции и гибели;

- дистрофия (нарушение питания), деструкция (разрушение) и атрофия зрительных волокон, распад их материнских ганглиозных клеток сетчатки;

- развитие так называемой глаукомной оптической нейропатии и последующей атрофии (гибели) зрительного нерва.

В зависимости от развитости глаукоматозного процесса часть нервных волокон зрительного нерва атрофируется, а часть находится в состоянии парабиоза (своего рода «сна»), что позволяет считать возможным восстановление их функции под влиянием лечения (медикаментозного или хирургического).

Из вышесказанного вытекает один важный постулат. Лечение глаукомы направлено, прежде всего, на нормализацию уровня внутриглазного давления (ВГД) и доведения его до индивидуального толерантного уровня – т.е. значений, переносимых зрительным нервом конкретного пациента (обычно 16-18 мм рт. ст. при измерении стандартным тонометром Маклакова).

Это так называемое давление цели – тот уровень ВГД, к которому стремится офтальмолог, назначающий капли и хирург, проводящий антиглаукоматозную операцию. Эффект лечения в первую очередь зависит от сохранности нервной ткани и поэтому, как правило, объективно можно сказать что зрительные функции, которые «забираются» глаукомой, обратно не возвращаются.