Причины

Причинами состояния являются патологии следующих отделов органов зрения:

- сетчатая оболочка;

- сосуды микроциркуляции;

- зрительный нерв;

- нервные волокна, которые идут от глазных яблок к головному мозгу.

Скотома может быть осложнением от некоторых заболеваний глаз, в результате которых повреждаются ткани:

- повышение внутриглазного давления, вызывающее глаукому;

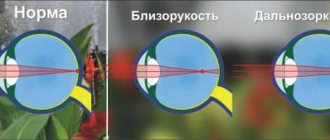

- миопия (близорукость) высокой степени;

- осложнения сахарного диабета, которые проявляются затруднением кровоснабжения глазных яблок;

- помутнение хрусталика, формирующего катаракту;

- механические повреждения тканей глазных яблок;

- внутриутробные нарушения, приводящие к разрыву сетчатки;

- системная гипертония, приводящая к повышенному давлению на микроциркуляцию глаз;

- воспалительное состояние нервных волокон или головного мозга;

- попадание тромба, атеросклеротической бляшки в узкий просвет сосуда, питающего глаза;

- повышенное физическое напряжение, проявляющееся во время активных занятий спортом;

- нервное перенапряжение, частый стресс;

- разрастание злокачественной и доброкачественной опухоли, которая сдавливает сетчатку и другие ткани глазного яблока;

- естественные процессы старения, при которых стекловидное тело начинает активно двигаться, что повреждает сетчатую оболочку.

Если причина состоит в повреждении сетчатки, часть нейронов не воспринимает окружающее пространство. Поэтому перед глазами человек видит обычную картинку, на которой располагается черное пятно.

При воспалении нервных волокон или повреждении головного мозга часть информации не воспринимается. Это приводит к частичному восприятию изображения предметов.

Скотома глаза: симптомы и лечение –

Что такое скотома глаза? Это темное пятно небольшого размера, расположенное в поле зрения. В результате человек видит лишь часть изображения, в запущенных случаях картинка полностью исчезает. Патология развивается в результате нарушения функциональности основных элементов зрительного аппарата, отвечающих за световосприятие.

Что это такое?

Скотома – это затемненная область, которая возникает в результате нарушения работы органа зрения. Иными словами, на картинке, которую видит человек, появляется слепая зона. Это участок небольшого размера, который полноценно не воспринимает световые потоки. Его можно сравнить с оптическим нервом, лишенным рецепторов.

Возникновение скотомы отрицательно сказывается на повседневной жизни пациента и его работоспособности. Перед глазами словно возникает пелена, из-за которой человек лишается возможности четко видеть окружающий мир. Причина появления скотомы кроется нарушение функциональности таких элементов зрительного аппарата, как сетчатая или роговая оболочка.

Виды

Офтальмологи выделяют несколько форм заболевания.

Функциональная

Аномалия является дефектом косящего ока в зрительном поле при развитии дружественного косоглазия в обоих глазах. Патология сопровождается компенсаторным заторможением визуального восприятия изображений из окружающего мира.

Функциональная скотома имеет неправильную форму, ее размер и месторасположения могут меняться под воздействием разнообразных условий.

Физиологическая

Представляет собой небольшой отрезок, который не реагирует на световые импульсы. Выявить ее можно при проведении периметрии. Подобное отклонение не относят к патологическим процессам, оно считается нормой.

По внешнему виду ангиоскома напоминает ветви деревьев. На самом деле это система сосудов, расположенных перед сетчатой оболочкой глаза. Они отличаются повышенной чувствительностью и напрямую связаны со слепой зоной.

| При бинокулярном зрении физиологическую скотому не выявляют. Поскольку в некоторых местах зрительное поле перекрывается, и глазные яблоки находятся в постоянном движении. |

Патологическая

Отклонение развивается в результате поражения сетчатой оболочки, сосудов ока и зрительных проводящих путей. Слепое пятно увеличивается в размерах из-за деструктивных процессов, протекающих в глазу. Также скотомы подразделяют на:

- Положительные. Пациент способен выявить их даже без проведения медицинского обследования. Они располагаются в области, где человеческое восприятие полностью отсутствует или слабо выражено. Для распознавания патологии достаточно посмотреть на окружающие объекты, они будут иметь вид затемненного пятна;

- Отрицательные. Ярко выраженной симптоматики нет, для обнаружения патологии используют специальную аппаратуру и проводят детальное обследование. Выявить скотому в этом случае поможет периметрия и кампиметрия.

В зависимости от степени интенсивности патология делится на следующие формы:

- Абсолютная. На определенном участке наблюдается полное выпадение зрительного поля. При этом пациента хорошо различает цвета;

- Относительная. В дефективной области глаза наблюдается ослабление зрительной функции. Цветовосприятие человека не страдает, но оттенки ему кажутся менее насыщенными.

В зависимости от расположения пятна недуг разделяют на следующие виды:

- Центральная скотома. Затемнение находится в точке фиксации. Причина появления патологии кроется в деструктивных процессах, протекающих в сетчатой оболочке в зоне макулы. Часто подобный симптом сигнализирует о развитии рассеянного склероза;

- Периферическая скотома. Делится на парацентральную и перицентральную. Первая форма диагностируется при расположении пятна в парацентральных областях органа зрения. А вот вторая разновидность развивается вокруг точки фиксации, но ее не затрагивает. Иными словами, патология проявляется в зоне бокового обзора.

Также на практике окулисты нередко сталкиваются с мерцательной скотомой. В этом случае выпадение зрительных полей происходит не постоянно, а периодами. Патология может перемещаться по периферии. Каждый раз приступы протекают по-разному.

Их длительность варьируется от нескольких минут до пары часов. Пациенты отмечают возникновение мерцающих участков, которые не пропадают даже при закрытых глазах.

Развитие подобной аномалии связано со спазмами в сосудистой системе головного мозга.

Отдельное внимание стоит обратить на скотому Бьеррума. Это дугообразное выпадение зрительного поля, которое объединяется с темным пятном.

Подобное патологическое состояние сигнализирует о развитии глаукомы, поскольку «пробелы» возникают в результате повышения внутриглазного давления. Если оно приходит в норму, то слепые зоны пропадают.

Тяжелая форма глаукомы сопровождается появлением скотом в виде кольца.

Причины возникновения

Темное пятно может развиться по нескольким причинам:

- С возрастом сетчатая оболочка ока истончается, возникают разрывы;

- Скотома может появиться в результате травмирования органа зрения (например, попадание постороннего предмета в глаз способно привести к отслоению сетчатки);

- Разнообразные офтальмологические заболевания также приводят к выпадению зрительных полей (глаукома, катаракта, косоглазие);

- Темное пятно часто появляется на фоне хронических заболеваний, таких как сахарный диабет или гипертония;

- Стресс, сильные физические или эмоциональные нагрузки также могут стать «виновниками» формирования скотом.

Симптомы

Выпадение зрительного поля сопровождается следующими проявлениями:

- Возникновение темных пятен, которые затрудняют полноценному восприятию окружающих объектов;

- Периодически в одном или одновременно обоих глаза наблюдается потемнение;

- Образование туманной завесы перед органом зрения.

| При развитии центральной скотомы диагностируется нарушение метаболизма в сетчатой оболочке. Наиболее это актуально для подростков и детей в возрасте от восьми до пятнадцати лет. |

Также у пациента наблюдается непереносимость яркого света. По мере прогрессирования патологии нарушается цветоощущение и падает острота зрения. Если вовремя не начать лечение, то деформируется структура оптического нерва.

Возможные осложнения

Запущенная форма заболевания может спровоцировать развитие необратимых деструктивных процессов в зрительном аппарате. Если выявить скотому на ранней стадии, то сохраняется шанс на полное восстановление без последствий для здоровья глаз.

В будущем, чтобы исключить риск рецидива нужно регулярно посещать офтальмолога для прохождения профилактического осмотра.

Диагностика

Прежде чем составлять курс терапии, доктор должен выяснить причину, спровоцировавшую развитие недуга. Только устранив «корень зла», можно вернуть пациенту нормальное зрение. Для этого проводится ряд диагностических обследований.

Первым делом больного отправляют на периметрию. Это комплекс разнообразных методик, позволяющих проанализировать зрительные поля. В обязательном порядке проводится тест Дондерса. Пациент располагается на расстоянии одного метра от врача и фиксирует взор на его носу. Затем по очереди закрывает правое и левое око, описывая любой предмет и его параметры.

Второй распространенный способ диагностики — кампиметрия. Используют для анализа центрального зрения. Больной одним глазом всматривается в щель, расположенную посередине специального экрана. При этом человек находится от аппарата на расстоянии двух метров. Когда на конце стержня начнет двигаться объект, нужно об этом сообщить доктору.

Помимо этих процедур, пациенту придется пройти еще ряд диагностических мероприятий:

- Офтальмоскопия. Анализ состояния глазного дна;

- Компьютерная томография головного мозга;

- Проведение ультразвукового исследования глазного яблока;

- Замер внутриглазного давления.

| В некоторых случаях дополнительно требуется консультация невролога, чтобы исключить расстройство ЦНС. |

Лечение

Терапевтический курс составляет лечащий врач в зависимости от причины развития патологии. Лекарственные препараты помогут избавиться от неприятных симптомов и восстановить зрительную функцию в полном объеме.

Медикаментозным способом

Лечение направлено на борьбу с причиной, спровоцировавшей развитие патологии. Терапевтический курс включает в себя:

- Приём препаратов для расширения сосудов;

- Разнообразные витаминно-минеральные комплексы;

- Употребление биогенных стимуляторов;

- Приём никотиновой кислоты.

При развитии мерцающей скотомы, которая проявляется из-за спазма сосудистой системы головного мозга, врач подбирает медикаменты для нормализации кровообращения. Например, «Пирацетам», «Эмоксипин». Чтобы устранить спазм применяют такие препараты, как «Но-Шпа», «Дротаверин», «Ависан» и т.п.

Если причина выпадения зрительных полей скрывается в нервных расстройствах, то в курс лечения вводят седативные медикаменты (например, «Новопассит», «Персен» и т.д.). Также пациенту придется посетить психотерапевта

Народная медицина бессильна в лечении скотомы. Поэтому не стоит игнорировать рекомендации доктора и заниматься самостоятельно подбором лекарственных средств. Терапия не принесет результата, если пациент не откажется от вредных привычек, и не будет соблюдать режим сна и отдыха.

Хирургическое вмешательство

При выявлении отслоения сетчатой оболочки назначается проведение операции. Если во время обследования обнаружено новообразование, его удаляют путем хирургического вмешательства.

Для устранения разрыва сетчатой оболочки применяют лазер. Если скотома сформировалась в результате сдавливания оптического нерва опухолью, появившейся в головном мозгу, то терапия темного пятна отходит на второй план. Главное, избавиться от новообразования.

Прогноз

При любой форме скотомы успех лечения будет зависеть от тщательно проведенной диагностики и грамотно составленного курса терапии. Если помощь оказана пациенту своевременно, когда патология только начинает прогрессировать, то в большинстве случаев от темного пятна удается избавиться без осложнений.

| Чтобы избежать появления серьезных последствий важно обратиться за медицинской помощью при возникновении малейших проблем со зрительной функцией. |

Профилактика

Первое, что вы можете сделать, чтобы свести к минимуму риск появления скотом – это регулярно посещать окулиста для прохождения профилактического осмотра. Также нелишним будет придерживаться следующих правил:

- Приведите в порядок нервную систему и психическое состояние;

- Регулярно контролируйте артериальное давление;

- Придерживайтесь правил гигиены для органа зрения.

При появлении отклонений в работе глаз не затягивайте визит в клинику, сразу обратитесь за квалифицированной помощью.

Заключение

Скотома – это опасное офтальмологическое заболевание. Однако при правильной и своевременной терапии от него можно избавиться без последствий. Важно придерживаться всех рекомендаций лечащего врача, в противном случае вы рискуете столкнуться с полной или частичной потерей зрения.

Остались вопросы по скотоме глаза? Посмотрите видеосюжет, из него вы получите дополнительные сведения о патологии.

Источник: //zdorovoeoko.ru/bolezni/skotoma-glaza/

Группа риска

К группе риска, у которой может появиться частичное видение предметов, относятся следующие категории пациентов:

- пожилые люди после 60 лет;

- лица более молодого возраста, у которых затруднен процесс метаболизма и регенерации тканей глаз;

- люди с хроническими заболеваниями глазных яблок (катаракта, глаукома), особенно при некорректном лечении или полном его отсутствии;

- пациенты, пережившие механическое повреждение тканей глаз, черепной коробки, головного мозга;

- пациенты, у которых наблюдается разрастание опухоли в области глазных яблок.

Профилактические мероприятия

Чтобы снизить риск возникновения такой патологии, как абсолютная скотома, доктора рекомендуют людям придерживаться простых правил. В первую очередь потребуется постоянно мониторить показатели давления. Кроме этого, важно контролировать психоэмоциональное состояние, поскольку глазные заболевания могут возникнуть и при частых стрессах и нервных переживаниях. Людям следует тщательно соблюдать правила гигиены зрительных органов. Немаловажной профилактической мерой являются профильные медосмотры, позволяющие на ранних стадиях выявить любые глазные заболевания.

Классификация

При заболевании человек видит перед собой черную область. Она бывает различных форм:

- дуга;

- окружность;

- овал;

- кольцо;

- нечеткость формы.

По степени поражения функции зрения нарушение восприятия объектов делится на несколько категорий:

- Абсолютная скотома. Полное отсутствие восприятия предмета, находящегося в области поражения.

- Относительная скотома. Предметы, которые находятся в области поражения, видны нечетко.

- Мерцательная скотома. Отсутствие восприятия окружающих предметов в одной точке проявляется не всегда, а временно. Чаще всего такое состояние наблюдается при мигрени. Ее причинами могут быть неврологические заболевания, воспаление нервной ткани в зрительный центр головного мозга. Провоцирующим фактором является уменьшенное количество сна, постоянный стресс, наличие вредных привычек, гормональный дисбаланс, физическое перенапряжение.

- Цветовая скотома. Состояние, при котором пациент утрачивает цветовосприятие.

- Центральная скотома. Образуется в точки фиксации зрительного нерва к сетчатой оболочке. Сопровождается разрывом сетчатки или снижением питания через кровь.

- Периферическая скотома. Образуется в точке соприкосновения зрительного нерва с сетчаткой и по периферии.

При заболевании часть пациентов видит перед глазами черную точку, другая часть ее не замечает. Поэтому состояние классифицируется на несколько категорий:

- положительное – пациент понимает, что не видит часть предметов, так как перед его глазами находится черное пятно;

- отрицательное – человек не знает о состоянии, потому что черное пятно располагается в области смещения бинокулярного зрения;

- мерцательная – пациент видит черные контуры только во время приступов мигрени.

Виды скотом

Скотомы есть у каждого человека, даже если у него нет каких-либо нарушений зрительного аппарата. Такие пятна носят название физиологическая скотома, или пятно Мариотта. Оно не проявляется какими-либо симптомами, не доставляет дискомфорта, может быть обнаружено при исследовании поля зрения.

О патологических скотомах речь идёт в случае поражений сетчатки: отдельные участки закрывают часть изображения, которое визуально воспринимает. Больным скотома воспринимается как тёмное пятно.

В зависимости от плотности, различают такие типы патологий:

- относительная. В патологической области частично сохраняется зрительная функция. Восприятие окружающих условий в этом случае ослаблено: так, яркие цвета кажутся менее насыщенными, белый – менее светлым, чем он есть на самом деле;

- абсолютная. Участок скотомы полностью утрачивает зрительную способность. Изображение, которое попадает в эту зону, не может быть идентифицировано человеком;

- мерцательная. Такой тип дефекта ещё называют глазной мигренью. Развитие патологии обусловлено неврологическими причинами. Мерцательная скотома выражается в повторяющейся деформации зрительной ауры, то есть в периодическом выпадении полей зрения.

По критерию расположения слепого участка различают такие типы патологии:

- центральная. Слепое пятно локализуется в центре;

- периферическая. Патологический процесс развивается на периферии поля зрения;

- парацентральная. Слепое пятно, не затрагивая области фиксации, располагается вокруг неё.

Также различают положительную и отрицательную скотому. В первом случае человек может сам почувствовать признаки наличия слепого пятна, то есть видит чёрное пятно, во втором нарушение протекает бессимптомно.

Слепое пятно может иметь разные формы: это дуга, овал, клин, круг.

Отдельно выделяют такой тип патологии, как скотома Бьеррума. Для неё характерно дугообразное выпадение участка поля зрения, которое сливается со слепым пятном. Подобное происходит при развитии глаукомы.

Диагностика

Для диагностики состояния врачи используют несколько методик:

- Сбор анамнеза. Это жалобы, о которых рассказывает пациент или его близкие родственники. Основываясь на них, врач может предположить диагноз и дальнейшее проведение диагностики.

- Осмотр поверхностных тканей глаз. Возможно появление симптомов заболевания, из-за которого образуется скотома.

- Осмотр глазного дна. Для этого глаза закапывают раствором, который нарушает процесс аккомодации. Врач рассматривает состояние хрусталика, камера, сетчатки, сосудов микроциркуляции. На этом этапе возможно обнаружение повреждения сетчатой оболочки.

- КТ, МРТ. С помощью данных методов обнаруживается нарушение в нервах, головном мозге, изменение строения тканей глаз.

После прохождения полной диагностики врач может определить достоверный диагноз, причину появления пятен перед глазами. Далее назначается комплексное лечение, которое может полностью восстановить функцию зрения или предотвратить развитие осложнений.

Лечение

Лечение состояния зависит от причины, которая его вызвала. Поэтому применяются следующие категории препаратов:

- снижающие артериальное давление;

- устраняющие нахождение атеросклеротических бляшек и глюкозных конгломератов в крови;

- препараты, снижающие внутриглазное давление;

- лекарственные средства, устраняющие помутнение хрусталика.

Если медикаментозная терапия не улучшает состояние пациента, применяют хирургические методы лечения.

С их помощью удаляют злокачественные и доброкачественные новообразования, заменяют хрусталик человека искусственной моделью, проводят лазерную коррекцию для лечения миопии, сдавления зрительного нерва и сетчатки.

Многим пациентам помогают физиотерапевтические процедуры. На поврежденные ткани воздействуют магнитом, что стимулирует естественные процессы регенерации. Такие процедуры проходят курсами, потом делают перерыв. После отдыха их повторяют заново.

Осложнения

При выявлении состояния на поздних стадиях или отсутствии лечения образуются следующие виды осложнений:

- резкое снижение остроты зрения вплоть до полной слепоты;

- атрофия зрительного нерва и сетчатки;

- разрыв сетчатки;

- кровоизлияние внутри глаз;

- распространение метастазов от злокачественного новообразования к различным органам и тканям.

Для предотвращения развития осложнений рекомендуется сразу обращаться к врачу при снижении остроты зрения.

Скотома — Медицинская энциклопедия

I

Скотома (scotoma, греч. skotōma, от skotos темнота)

дефект поля зрения, не достигающий его границ. Различают физиологические и патологические скотомы.

Физиологические С. в виде слепого пятна (пятно Мариотта) и ангиоскотом наблюдаются в норме и обнаруживаются при исследовании поля зрения (рис., а).

Слепое пятно — небольшой участок поля зрения, где полностью отсутствует восприятие света; соответствует проекции диска зрительного нерва, в котором нет зрительных рецепторов.

Ангиоскотомы, напоминающие по форме ветви дерева, всегда связаны со слепым пятном и обусловлены наличием в сетчатке сосудов, расположенных спереди от ее светочувствительных элементов. Физиологические С. при бинокулярном зрении субъективно не воспринимаются, т.к.

поля зрения правого и левого глаза частично перекрываются. Этому способствуют также постоянные непроизвольные микродвижения глазных яблок. Благодаря этим движениям, а также расположению слепого пятна в парацентральных отделах поля зрения физиологические С. часто ее ощущаются и при монокулярном зрении.

Патологические С. возникают главным образом при поражениях сетчатки, собственно сосудистой оболочки глаза, зрительных проводящих путей и центров.

К патологическим относят также увеличенные и измененные по форме в результате различных патологических процессов физиологические С.

(например, увеличенное слепое пятно при застойном соске, неврите диска зрительного нерва, задней стафиломе на фоне близорукости высокой степени; увеличенные при перифлебитах сетчатки, диабетической ретинопатии, глаукоме и другой патологии ангиоскотомы).

Среди патологических С. различают положительные и отрицательные. Положительными (субъективными) С. называют такие дефекты поля зрения, которые видит сам больной как темное пятно, закрывающее часть рассматриваемого предмета. Наличие положительной С.

обусловлено экранированием светочувствительных элементов сетчатки патологическими очагами, расположенными перед ней, что может наблюдаться при поражении внутренних слоев сетчатки или стекловидного тела непосредственно перед сетчаткой. Отрицательные С. больной не замечает; их обнаруживают только при исследовании поля зрения. Обычно такие С.

возникают при поражении зрительного нерва; при этом отсутствует или ослаблено зрительное восприятие.

По интенсивности (плотности) С. делят на абсолютные и относительные. Абсолютной С. называют такой дефект поля зрения, в области которого зрительное восприятие полностью отсутствует, т.е. предъявляемый при исследовании поля зрения тест-объект не виден исследуемому. Относительные С.

характеризуются ослаблением зрительного восприятия по сравнению с соседними участками поля зрения: предъявляемый при исследовании поля зрения белый тест-объект виден менее светлым, а цветной менее насыщенным. Принимая во внимание яркость и величину тест-объекта С.

можно признать абсолютной (при исследовании с помощью менее яркого или меньшей величины тест-объекта) или относительной (при использовании более яркого или большей величины тест-объекта). Поэтому при исследовании С. важно отмечать величину и яркость тест-объекта. Постепенное снижение интенсивности С.

по направлению к неизмененным участкам поля зрения свидетельствует о свежести патологического процесса и тенденции его к прогрессированию. Резкий переход от области С. к зоне нормального зрительного восприятия характерен для законченного или стабилизировававшегося патологического процесса.

По форме патологические С. могут быть овальными, круглыми, клиновидными дугообразными, кольцевидными (аннулярнным) и др. Например, дугообразная С. характерна главным образом для глаукомы, кольцевидная — для пигментной дегенерации сетчатки. По локализации различают центральные, парацентральные, перицентральные и периферические патологические С. Центральные С. (рис.

, б) располагаются в центральной части поля зрения и включают в себя точку фиксации. Они наблюдаются при поражениях сетчатки в области желтого пятна (например, макулодистрофии) или при патологическом процессе, локализующемся в области папилломакулярного пучка зрительного нерва (например, при аксиальном неврите). В первом случае С. называют положительными, во втором — отрицательными.

Парацентральные С. располагался в парацентральных отделах поля зрения, примыкают с какой-либо стороны к точке фиксации. Перицентральные С. окружают точку фиксации, не смыкаясь с ней. Типичной перицентральной С. является скотома Бьеррума (Рис., в), дугообразно окружающая точку фиксации и сливающаяся со слепым пятном.

Скотома Бьеррума служит ранним признаком глаукомы и имеет определенное прогностическое значение, т.к. она увеличивается при повышении внутриглазного давления и уменьшается или исчезает при его снижении (функциональная С.). Две скотомы Бьеррума образуют кольцевидную С., характерную для поздних стадий глаукомы. Периферические С.

, располагающиеся в периферических отделах поля зрения, характерны для хориоретинита, ретинита, дистрофических процессов в периферических отделах сетчатки.

Двусторонние С., расположенные в одноименных или разноименных половинах поля зрения, называют гемианопическими С., или гемискотомами. При небольших очаговых поражениях зрительных путей в области зрительного перекреста наблюдаются, как правило, гетеронимные (разноименные) битемпоральные, реже биназальные гемианопические С.

При локализации небольшого патологического очага выше зрительного перекреста (зрительные тракты, центральная часть зрительного пути, подкорковые и корковые зрительные центры) развиваются гомонимные (односторонние) парацентральные или центральные гемианопические С., возникающие на стороне, противоположной локализации патологического очага (см.

Гемианопсия).

Выявление С., а также их измерение (скотометрия) осуществляют с помощью периметрии, когда тест-объект, предъявляемый пациенту, находится на сферической поверхности, и кампиметрии (тест-объект находится на плоскости). С.

, исследуемые с помощью кампиметров (скотометров), наносят на специальные скотометрические схемы. Определить интенсивность С.

можно с помощью исследования цветового зрения (цветовых порогов по полихроматическим таблицам Рабкина или на спектроаномалоскопе).

См. также Поле зрения.

Библиогр.: Меркулов И.И. Введение в клиническую офтальмологию, с. 46, 51, Харьков, 1964; Многотомное руководство по глазным болезням, под ред. В.Н. Архангельского, т. 1, кн. 1, с. 493, М., 1962.

Рис. а). Изображение физиологических скотом на скотометрических схемах при исследовании поля зрения правого глаза (крестиком обозначена точка фиксации): 1 — слепое пятно; 2 — ангиоскотомы.

Рис. в). Изображение патологических скотом на скотометрических схемах при исследовании поля зрения правого глаза (крестиком обозначена точка фиксации): 1 — слепое пятно; 4 — скотома Бьеррума, сливающаяся со слепым пятном.

Рис. б). Изображение патологических скотом на скотометрических схемах при исследовании поля зрения правого глаза: 1 — слепое пятно; 3 — центральная скотома.

II

Скотома (scotoma; греч. skotos темнота, слепота)

дефект поля зрения, не сливающийся с его периферическими границами.

Скотома абсолютная (s. absolutum) — С., в пределах которой полностью отсутствует восприятие света.

Скотома биназальная (s. binasale; лат. bi- два + nasus нос) — двусторонняя С., расположенная в медиальных (носовых) половинах поля зрения.

Скотома битемпоральная (s. bitemporale; лат. bi- два + tempus, temporis висок) — двусторонняя С., расположенная в латеральных (височных) половинах полей зрения.

Скотома Бьеррума — см. Бьеррума скотома.

Скотома гемианопическая (s. hemianopticum) — двусторонняя С., локализующаяся только в одной половине поля зрения.

Скотома глаукоматозная (s. glaucomatosum) — С., наблюдающаяся при глаукоме и представляющая собой увеличенное слепое пятно измененной формы.

Скотома двусторонняя (s. bilaterale) — С., обладающая сходными характеристиками в поле зрения как правого, так и левого глаза.

Скотома дугообразная (s. arcuatum) — С., включающая слепое пятно и дугообразно огибающая точку фиксации взора; наблюдается чаще при глаукоме.

Скотома Зейделя — см. зейделя скотома.

Скотома Йенсена — см. Йенсена скотома.

Скотома клиновидная (s. cuneiforme) — С. в форме клина, суживающегося от периферии к слепому пятну и не связанного с ним; наблюдается главным образом при околососочковом ретинохориоидите.

Скотома кольцевидная (s. anulare) — С. в виде кольца, окружающая точку фиксации и не захватывающая периферию поля зрения; наблюдается, например, при пигментной дегенерации сетчатки.

Скотома круглая (s. circinatum) — C., имеющая круглые очертания; наблюдается при ограниченных очаговых поражениях сетчатки и (или) сосудистой оболочки.

Скотома летучая — С., форма, размеры и локализация которой быстро изменяются.

Скотома мерцательная (s. scintillans; син. мигрень глазная) — периодически возникающая гемианопическая скотома, характеризующаяся ощущением мерцания и сопровождающаяся мигренеподобными головными болями; признак расстройства кровообращения в сосудах зрительных проводящих путей выше хиазмы.

Скотома объективная (s. objectivum) — см. Скотома отрицательная.

Скотома односторонняя (s. unilaterale) — С., наблюдаемая в поле зрения лишь одного глаза.

Скотома относительная (s. relativum) — С., в пределах которой зрительное восприятие нарушено не полностью, например ослаблено лишь цветоощущение.

Скотома отрицательная (s. negativum; син. С. объективная) — С., не замечаемая больным и выявляемая лишь с помощью периметрии, кампиметрии или скотометрии.

Скотома парацекальная (s. paracaecale) — С., примыкающая к слепому пятну с какой-либо стороны.

Скотома парацентральная (s. paracentrale) — С., примыкающая к точке фиксации взора с какой-либо стороны.

Скотома периферическая (s. periphericum) — С., расположенная вне зоны центрального зрения.

Скотома перицекальная (s. pericaecale) — С., окружающая слепое пятно.

Скотома перицентральная (s. pericentrale) — С., окружающая точку фиксации взора в непосредственной близости от нее.

Скотома положительная (s. positivum; син. С. субъективная) — С., замечаемая самим больным (обычно в виде темного пятна в поле зрения).

Скотома полулунная (s. semilunare) — см. зейделя скотома.

Скотома сосудистая (angioscotoma) — см. Ангиоскотома.

Скотома субъективная (s. subjectivum) — см. Скотома положительная.

Скотома функциональная (s. functionale) — С. в поле зрения косящего глаза (при содружественном косоглазии), обусловленная компенсаторным центральным подавлением зрительного восприятия, вследствие чего исчезает диплопия.

Скотома центральная (s. centrale) — С., расположенная в области точки фиксации взора; сопровождается резким снижением остроты зрения.

Скотома центроцекальная (s. centrocaecale) — С., расположенная между точкой фиксации взора и слепым пятном, сливающаяся о ним; наблюдается, например, при эмболии ветвей центральной артерии сетчатки.

Источник: Медицинская энциклопедия на Gufo.me

Источник: //gufo.me/dict/medical_encyclopedia/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0

Профилактика

Для предупреждения развития состояния рекомендуется придерживаться следующих правил:

- ежегодный осмотр у врача-офтальмолога, особенно если у пациента наблюдаются заболевания органов зрения;

- своевременное лечение всех системных болезней, чтобы не допустить их перехода в хроническую форму;

- пациентам с дефектами органов зрения рекомендуется минимизировать физическую нагрузку;

- при появлении полос, точек, кругов перед глазами необходимо сразу проконсультироваться с врачом офтальмологом;

- соблюдение гигиены органов зрения, чтобы предотвратить развитие бактериальной инфекции, которая может проникнуть во внутреннюю структуру глаз;

- избегать постоянных стрессов, особенно пациентам, у которых наблюдаются приступы мигрени.

Скотома — состояние, которое свидетельствует о повреждении внутренних структур глаз. Для ее выявления рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу-офтальмологу. Он проведет диагностические процедуры, назначит правильное лечение. Если эффект от него будет отсутствовать, самостоятельно корректировать дозировку препаратов запрещается. Это может привести к появлению побочных реакций.

Диагностические мероприятия

Если у человека нарушаются зрительные функции и появляется скотома перед глазами, важно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. В первую очередь медик проведет опрос больного и выяснит возможные причины, которые могли спровоцировать возникновение заболевания, а также уточнит симптомы, беспокоящие пациента. Чтобы подтвердить предварительный диагноз, человека отправляют на обследования, такие как:

После осмотра у доктора больному необходимо пройти дополнительные обследования.

- периметрия;

- кампиметрия;

- компьютерная томография мозга;

- офтальмоскопия;

- измерение давления внутри глаз;

- ультразвуковое исследование зрительных органов;

- измерение показателей артериального давления.