Классификация дистрофии сетчатки

Дистрофия сетчатки делится на два больших вида. Это наследственная и приобретённая формы заболевания. Если говорить о наследственных дистрофиях, то разрушение происходит на уровне рецепторов, позволяющих видеть в сумерках. Выделяются такие виды наследственных поражений:

- Генерализованные – дегенерация пигментного типа, врождённые слепота или отсутствие ночного зрения, нарушение или отсутствие восприятия цвета.

- Периферические – расслоение сетчатки из-за особенностей хромосом, поражение соединительной ткани, нарушение функций палочковой и колбочковой систем.

- Центральные – наследственная дегенерация макул с появлением пятен или жёлтых очагов поражения, дистрофия на фоне возрастных изменений.

Если говорить о вторичной (приобретённой) форме дистрофии сетчатки, то она также делится на периферическую и центральную. Заболевание центрального типа в свою очередь подразделяется на влажное и сухое проявление дистрофии. В первом случае в поражённой области наблюдается образование новых сосудов. Они очень хрупкие, поэтому через них просачиваются элементы, содержащиеся в крови. В результате этого образуется отёк и светочувствительные элементы зрительных органов повреждаются. Такое заболевание протекает тяжело, поэтому его лечению уделяется повышенное внимание.

Сухая центральная дистрофия сетчатки встречается в 90% случаев. Она становится результатом нарушения обмена веществ. При этом между сетчаткой и сосудами образуются скопления продуктов, участвующих в метаболизме.

Периферическая дистрофия

Такое проявление характерно для близоруких людей и очень часто приводит к отслойке сетчатки. Различают два типа периферической дистрофии: хориоретинальный и витреоретинальный. Периферическая хориоретинальная дистрофия (ПХРД) поражает оболочки сосудов. Периферическая витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД) влияет на состояние роговицы. Кроме того, периферическая дистрофия может быть кистозной, инееподобной и решётчатой.

Народные советы

Дистрофия сетчатки, как и многие другие глазные заболевания, подразумевает процесс, в результате которого нарушается работа всего зрительного аппарата. Заболевание является крайне опасным, так как в процессе развития патологии утрачивается значительная часть зрения. Для борьбы с заболеванием необходимо применять все возможные средства и методики.

Для того чтобы поддерживать остроту зрения на высоком уровне, необходимо нормализовать обмен питательных веществ. Полезные вещества и минералы положительно влияют на глазную среду и способствуют нормализации всех происходящих процессов в организме.

Неправильно составленный рацион, состоящий из жирной пищи, оказывает неблагоприятное влияние на сосудистую систему и может стать причиной повышенного давления внутри глаз. Свежие фрукты и овощи — продукты богатые витаминами и полезными веществами. Содержащиеся в большинстве лиственных овощей витамины группы «А» и «С», благоприятно влияют на состояние организма. Людям, страдающим от нарушений в области ретины глазного яблока, рекомендуется употребление таких продуктов ежедневно.

Патология сетчатки глаза может возникнуть при травмах глаза, гипертонической болезни, заболевании почек и надпочечников, щитовидной железы, ревматоидном артрите, склеродермии и др.

Народные средства, имеющие в своем составе следующие травы и ягоды, рекомендуются всем пациентам с заболеваниями зрительно аппарата:

- очанка;

- мальва;

- сосновые иголки;

- ежевика;

- шиповник;

- виноград.

Наличие в ежедневном рационе свежих овощей, оказывает позитивное влияние на сетчатую оболочку глазных яблок. Для профилактики заболевания рекомендуется употреблять как можно больше лимонов и апельсинов, так как в них содержится большое количество витамина группы «С».

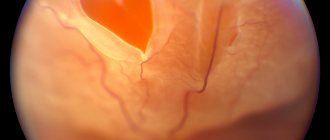

Отслойка сетчатки глаза — что это

Отслоение сетчатки — это опасное состояние, при котором под воздействием многих факторов ее пигментный слой отделяется от нейроэпителия (палочки и колбочки). Этот процесс может протекать безболезненно. Поэтому иногда пациент длительное время не подозревает патологию глаза. Именно это и приводит к безвозвратной потере зрения.

Причины возникновения дистрофии сетчатки

Причинами дистрофических изменений сетчатки могут стать такие факторы:

- Образование рубцов в результате нарушений работы сосудистой системы или снижения местного иммунитета.

- Несоблюдение режима питания и употребление вредной или некачественной пищи.

- Вредные привычки, в частности курение и чрезмерное употребление алкогольных напитков.

- Халатное отношение к лечению инфекционных заболеваний.

- Наличие хронических заболеваний. Это может быть сахарный диабет, скачки давления, болезни сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

- Операции на глаза.

- Ожирение в результате нарушения обмена веществ.

Эти проявления ухудшают состояние кровеносной системы и замедляют процессы метаболизма. Из-за этого и поражается сетчатка. Вот что говорят о причинах дистрофии сетчатки в интернете:

Виды отслойки сетчатки

Различают центральную и периферическую отслойку сетчатки.

- При периферической или краевой ухудшение и потеря зрения начинается по окружности, то есть с краев. В утреннее время симптом обычно мало выражен, к вечеру усиливается.

- Центральная характеризуется выпадением слов, букв, целых частей из читаемого текста.

Также она может быть подвижная и ригидная.

- Подвижная – более легкое состояние, при котором при соблюдении постельного режима в течение нескольких дней отслоенная часть прилегает на место.

- Ригидная — это неблагоприятная форма заболевания, при которой подобное прилегание отсутствует.

Симптомы дистрофии сетчатки

Общими признаками для всех видов дистрофии сетчатки становятся такие проявления:

- Отсутствие или снижение восприятия цвета.

- Появление дефектов изображения (мушки, молнии, вспышки, туман).

- Выпадение центрального зрения.

- Восприятие предметов, находящихся сбоку, как нечёткой картинки.

- Снижение остроты зрения.

- Потеря чувства движения. Предмет, находящийся в состоянии покоя, трудно отличить от того, который перемещается.

- Потребность в чрезмерном освещении во время письменной работы или чтения.

Если говорить об отдельных формах заболевания, то периферическая дистрофия выражается появлением вспышек и точек перед глазами. Поражение макулы сопровождается искривлением видимых линий. Сухая дистрофия сетчатки искажает зрительные образы. Больной не может работать с мелкими предметами и шрифтами. Он плохо видит в темноте и различает лица.

Вот один из примеров развития дистрофии сетчатки и её лечения:

В большинстве случаев проявление симптомов характерно для одного глаза. Кроме того, начальные стадии дистрофии сетчатки протекают незаметно. Обнаружив первые признаки, указывающие на возникновении болезни, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Дистрофия сетчатки при беременности

Во время беременности дистрофия сетчатки возникает из-за уменьшения поступления крови к глазам в результате низкого артериального давления. Если вовремя не остановить развитие заболевания, оно может привести к разрыву или отслойке сетчатки. Чтобы избежать подобных последствий проводится плановое кесарево сечение или процедура лазерной коагуляции. Лазерокоагуляция назначается до 35-ой недели беременности. Процедура представляет собой создание надёжного соединения сосудистой оболочки с сетчаткой. Результат такого вмешательства – сведение риска осложнений на зрительные органы при естественных родах.

Симптомы отека

Сетчатка располагается на периферии зрительного центра и представляет собой тонкую оболочку глазного дна в непосредственной близости от сетки сосудов. Любая патология сосудов глазного дна сразу же оказывает негативное влияние на здоровье сетчатки. От сетчатки зависит качество зрения человека, так как в макуле (центральная ее часть) сфокусирована максимальная острота восприятия зрительных образов.

Отек образуется вследствие скопления избыточной влаги и белковой массы внутри глазницы. Это получается из-за повреждения сосудов глазного дна, стенки которых теряют упругость и воспаляются. Жидкость заполняет глазницу, белковая оболочка глаза деформируется. Человек теряет полноценное зрение, очертания предметов становятся размытыми и видятся в розовых тонах.

Обратите внимание! Отек сетчатки — это не самостоятельное заболевание, а следствие развития иной патологии в организме.

Симптомы отека:

- туман перед глазами;

- розовая дымка вокруг предметов;

- снижение остроты зрения по утрам;

- высокая светочувствительность.

Дефект зрительного восприятия искажает правильные формы предметов: прямая линия видится кривой или волнообразной.

При отечности диска нерва симптомы длительное время не выражены. Патология проявляет себя внезапно кратковременной утратой зрения. Это происходит мгновенно и неожиданно. Приступы внезапной слепоты могут повторяться несколько раз в день. Характерной особенностью отека зрительного нерва является поражение одного глаза, а не обоих. Патология сопровождается сбоем зрачковых рефлексов.

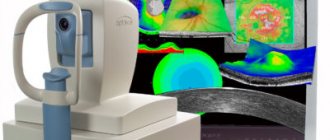

Как диагностируют отслоение сетчатки?

Определить отслоение сетчатки может только офтальмолог. Одним из важнейших методов диагностики отслоения сетчатки являются следующие мероприятия:

На фото (слева вверху, по часовой стрелке) примеры диагностики отслоения сетчатки: компъютерная периметрия, тонометрия, электрофизиологическое исследование (ЭФИ), офтальмоскопия

- Определение остроты зрения – для определения центра сетчатки.

- При помощи компьютерной периметрии исследуем поля зрения и определяем зрение по периферии.

- Проводим тонометрию – больному измеряем внутриглазное давление.

- Электрофизиологическое исследование – для определения жизнеспособности клеток сетчатки и зрительного нерва.

- Прямая и непрямая офтальмоскопия – офтальмолог осматривает глазное дно, что позволяет определить места разрывов, их количество, обнаружить истонченные участки, что бы избежать дальнейших разрывов сетчатки.

После проведения всех методов диагностики, офтальмолог может поставить диагноз.

Диагностика заболевания

Выявление дистрофии и постановка правильного диагноза подразумевает проведение таких исследований:

- Проверка остроты зрения (визометрия).

- Выявление зрительного поля (периметрия).

- Проверка на искажение видимых линий – тест Амслера.

- Выявление аномальных отклонений при преломлении лучей света (рефрактометрия).

- Биомикроскопия.

- Офтальмоскопия.

- Определение степени цветовосприятия.

- Электроретинография.

- Определение степени адаптации зрительных функций в потёмках (адаптометрия).

- Нахождение поражённых областей.

- Ретино- и когерентотомография.

- Ультразвуковое исследование.

- Сбор анализов.

В зависимости от клинической картины пациенту назначается консультация врачей других специальностей.

Оперативные методы

При отслойке сетчатки регматогенного характера применяются следующие способы:

- Экстрасклеральные. К ним относятся баллонирование и пломбирование.

- Эндовитреальные — витрэктомия.

- Криокоагуляция разрывов.

- Лазерное лечение.

Экстрасклеральные методы эффективны только в том случае, если разрыв, результатом которого стала отслойка, произошел недавно (до 1 месяца).

Баллонирование — это операция, которая проводится на поверхности белочной оболочки (склеры). Суть метода заключается в следующем: хирург выявляет место разрыва и, соответственно, отслоения. После этого он подшивает к белочной оболочке баллон, изготовленный из эластичного материала. Затем данную небольшую емкость наполняют газом или жидкостью. Постепенно на глазном яблоке образуется участок вдавления. Благодаря этому происходит сближение оболочек, в результате чего ликвидируется регматогенная отслойка. Операция эффективна, если поражено не более 1 из 4 квадрантов сетчатки.

Пломбирование — это вид хирургического вмешательства, которое также проводится на поверхности белочной оболочки. Врач на этапе диагностики определяет расположение, форму и размер отслоенного участка. На основании этой информации изготавливается пломба, состоящая из биосовместимого материала. Как правило, в офтальмологических клиниках используют губчатый силикон.

При отслойке сетчатки операция проводится следующим образом: хирург делает разрез конъюнктивы, посредством которого пломба накладывается на место разрыва. После этого ее фиксируют швами. Если патология сопровождалась выраженным отеком, проводится дренирование. Заключительным этапом является ушивание разреза конъюнктивы.

Витрэктомия — это оперативное вмешательство, в процессе проведения которого частично или полностью удаляется стекловидное тело. Вместо него вводится субстанция, обладающая подобными свойствами. Данный метод считается малоинвазивным, так как во время операции делается минимум перфораций.

Криокоагуляция разрывов подразумевает использование низких температур. Алгоритм проведения операции следующий: врач капает в глаза пациенту анестезирующий препарат, пока он начинает действовать, хирург опускает в жидкий азот криоаппликатор. Затем последний помещают на глазное яблоко. За счет использования сверхнизких температур достигается высокий показатель проникающей способности, при этом на белочную оболочку и мышечную ткань не оказывается никакого действия. Криокоагуляция может рассматриваться и как самостоятельный, и как вспомогательный метод лечения регматогенной отслойки.

Лечение лазером также проводится под местной анестезией. Это современный метод, который считается самым безопасным ввиду минимального риска развития осложнений. При отслойке сетчатки операция осуществляется согласно следующему алгоритму: врач направляет высокоточный лазерный луч в очаг поражения, который способствует сращению сосудистых и нервной оболочек. За ходом операции врач следит с помощью микроскопа. Ее длительность составляет около 20 минут, после его проведения пациент может сразу приступить к своей повседневной деятельности.

Народные методы

Лечение народными средствами отслоения сетчатки глаза помогает на начальных стадиях заболевания. Самой большой эффективностью отличаются такие рецепты:

- Сбор трав. Для приготовления средства необходимо смешать зверобой, фиалку, толокнянку и спорыш. Рекомендуемые пропорции для сбора 1:1:2:3. Для приготовления лекарства необходимо взять столовую ложку растительной смеси и залить его 220 мл кипятка. Средство должно настояться в течение 30 минут. Лекарство процеживают и принимают по 70 мл трижды в сутки. Рекомендуемый курс лечения — 10 суток.

- Хвойный отвар. Для приготовления лекарства необходимо заготовить иголки, собранные с молодого дерева. Растительное сырье тщательно измельчают. Шесть столовых ложек иголок заливают 510 мл кипятка, после чего уваривают на протяжении 15 минут и настаивают всю ночь. Полученное лекарство разделяют на равные пять частей, которые необходимо выпить на протяжении дня.

- Овсяной отвар. Для приготовления эффективного народного средства взять 500 г зерна, хорошо промытого и очищенного от загрязнений. Овес заливают холодной водой, а через 4 часа его процеживают. Зерно перемещают в кастрюльку, добавляют 3 л кипятка, после чего варят 30 минут. Остывший отвар принимают по стакану четыре раза в сутки на протяжении 2 недель.

- Настой омелы. Средство существенно снижает давление внутри глазного яблока. Для его приготовления чайную ложку омелы заливают 210 мл кипятка. После остывания и процеживания лекарство принимают трижды в сутки из расчета один стакан на раз.

- Промывание глаз настоем бузины. Необходимо взять две столовые ложки цветков и залить литром кипятка. Когда лекарство остынет, его используют для промывания глаз или для примочек.

- Настой лекарственной очанки. Для приготовления необходимо взять две столовых ложки растения и залить 500 мл кипятка. Полученный настой используют для примочек, которые эффективно борются с воспалительными глазными заболеваниями.

- Спиртовой экстракт боярышника. Он помогает справиться с повышенным глазным давлением и улучшить кровоснабжение сетчатки. Для эффективного лечения рекомендуется принимать по чайной ложке аптечной настойки дважды в день.

Лечение дистрофии сетчатки

Стандартная схема лечения дистрофии медикаментозным методом выглядит так:

- Препараты, укрепляющие и расширяющие сосуды. Дозировка Компламина, Ношпы, Папаверина или Аскорутина подбирается индивидуально для каждого пациента.

- Средства, предотвращающие появление тромбов. Это может быть Аспирин, Тиклодипин или Клопидогрель.

- Витамин В, вводимый внутримышечно, и комплекс других витаминов в виде таблеток.

- Лекарства, которые не позволяют образовываться новым болезненным сосудам (Луцентис).

- Препараты, снижающие показатели холестерина.

- Средства для улучшения обмена веществ внутри глаза. Вводятся внутривенно или непосредственно в структуру зрительных органов.

- Ретиналамин, в течение 10 дней вводимый в область нижнего века или оболочки глаза.

- Глазные капли, ускоряющие процесс заживления и обмен веществ.

Консервативное лечение дополняется физиотерапией. Больному назначаются такие процедуры, как фото- и электростимуляция, электрофорез, магнитная терапия. Если говорить о применении небольших доз лазерного излучения, то их используют в качестве воздействия на сетчатку и на кровь.

Лечение лазером

Лазерный луч распространяет своё действие непосредственно на поражённые участки зрительных органов. Они подвергаются облучению с целью стимуляции и запуска процесса обмена веществ. Лазер способен укрепить сосуды с помощью их коагуляции и отделить поражённые участки от здоровых, тем самым остановив распространение болезни. Этот процесс подразумевает спаивание дефектных тканей.

Оперативное вмешательство

Если консервативный и лазерный методы лечения не помогли справиться с дистрофией сетчатки, врач принимает решение о назначении операции. В зависимости от сложности каждого случая проводятся такие хирургические вмешательства:

- Реваскуляризация – восстановление сосудов.

- Вазоконструкция – сужение просветов между сосудов.

- Витрэтомия – полное или частичное удаление стекловидного тела.

После операции необходимо соблюдать меры, помогающие быстрее восстановить зрительные функции. Нужно следить за тем, чтобы глаза не перенапрягались, носить солнечные очки на улице, пить витамины. Кроме того, необходимо отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Народные методы лечения дистрофии сетчатки

Рецепты народной медицины при дистрофии нужно применять совместно с основной схемой лечения, назначенной врачом. Неплохой эффект оказывают такие средства:

- Молоко из-под козы, разведённое кипячёной водой в одинаковых пропорциях. В течение недели полученный раствор закапывают в глаза, прикрывая их после этого тёмной тканью. В результате процесс отслоения сетчатки остановится.

- В течение месяца выпивают по поллитра в день отвара. Для его приготовления берут 5 частей хвои, по 2 части ягод шиповника и шелухи от лука. Их заливают кипятком и варят 10 минут.

- В глаза закапывают отвар из тмина и цветков василька 2 раза в день.

- В течение месяца 3 раза в день в глаза закапывают отвар из чистотела.

- Принимают внутрь настойки из берёзы, хвоща, брусники, горчицы.

- Зёрна пшеницы оставляют прорастать в тёплом месте. Зародыши перемалывают и едят полученную смесь.

- В течение 9 дней в глаза капают отвар мумиё и сока алоэ, сваренный в пропорциях 5:1.

Прежде чем использовать народные средства, нужно посоветоваться с врачом и убедиться, что компоненты отваров не вызывают аллергических реакций.

Обратите внимание: Если при обнаружении заболевания отказаться от помощи врача и заняться самолечением, то болезнь может развиться до тяжёлой стадии. Она способна привести к полной потере зрения, которая характеризуется необратимостью процесса.

Симптомы заболевания

Признаки патологии меняются быстро. Проявления симптомов условно делятся на несколько этапов:

- Начальный. Больные отмечают вспышки, искры в глазах — фотопсии. Последние провоцируют прямые солнечные лучи или воздействие на глаз извне. Обе причины выступают раздражителем нервной ткани. Тонкий нервный слой натягивается и возникает ложное ощущение вспышек, пятен и колец. На первоначальном этапе болезни формы предметов расплываются, теряется их чёткость. Координация движений нарушается.

Фото 1. Пример фотопсий, возникающих перед глазами при отслоении сетчатки (вспышки указаны стрелками).

- Плавающий. Пациент на этой стадии начитает видеть медленно меняющие положение точки, нити, мушки в глазах. Не всегда они свидетельствуют о начале отслоения сетчатки глаза. Такие симптомы могут соответствовать деструкции стекловидного тела. Но возникновение плавающих мушек — обязательно серьёзный повод для осмотра у врача.

- Завершающий. Симптом последний стадии болезни — помутнение овальной формы, именуемое «кольцом Бейтса». Такое проявление говорит о том, что, кроме отслоения нервной ткани, пострадала задняя гиалоидная мембрана. В этом случае оперативное вмешательство не только обязательно, но и жизненно важно. Помимо помутнения, на завершающем этапе наблюдается потеря чёткости зрения и фотопсии. Если на последней стадии не оказать врачебной помощи больному, то ему грозит слепота.

Что вызывает появление дальнозоркости у детей

Детская дальнозоркость наряду с косоглазием и амблиопией относится к наиболее частым расстройствам зрения. Дети рождаются дальнозоркими, но со временем эта проблема, обычно, исправляется.

Как лечится гиперметропия у детей, создает ли она какие-то ограничения?

Характеристика дальнозоркости

По МКБ-10 каждое заболевание и расстройство имеет свой код. Гиперметропия – код по международной системе классификации МКБ-10 – Н52.0.

Дальнозоркость – что это такое? Прежде всего, важно знать, что гиперметропия – это не болезнь. Это расстройство, характеризующееся изменениями формы и размера глазного яблока. Наиболее распространенной является осевая детская дальнозоркость, для которой типично отклонение в переднезадней оси глаза. Можно сказать, что дальнозоркие зрительные органы рассматриваются, как не полностью развитые, характерны задержкой в своем росте.

При рождении почти каждый человек в равной степени дальновидный, и с ростом всего тела увеличивается сагиттальная длина органа зрения. У новорождённых средняя длина глаза составляет около 18 мм, в два или три годика – уже 23 мм. От 4 лет до 14-летнего возраста ребёнка рост замедляется примерно на 0,1 мм в год. Длина глазного яблока в старшем возрасте составляет около 24 мм, что не относится к гиперметропии обоих глаз – в таком случае длина короче. Значение отклонения определяет степень расстройства. Степени у детей и взрослых классифицируются следующим образом:

- гиперметропия низкой степени (плюс 2 диоптрии, +2D);

- гиперметропия средней степени (плюс 5 диоптрий, +5D);

- гиперметропия высокой степени (плюс 5 диоптрий и выше).

От степени расстройства зависит и лечение дальнозоркости у детей, выбор метода коррекции (первая степень, как правило, не требует коррекции, применяются специальные упражнения).

Укорачивание переднезадней оси глаза редко превышает 2 мм. Уменьшение длины на один миллиметр представляет изменение преломления около плюс 3 диоптрий.

Важно! Улучшение зрения (в большинстве случаев) в детском возрасте отличает гиперметропию у детей от возрастной дальнозоркости, называемой пресбиопией.

Дальнозоркие новорождённые и развитие зрения

Естественная дальнозоркость у детей связана с формой глазного яблока. Новорождённые при рождении имеют несовершенное зрение. Их глаза незрелые, и внешний мир они воспринимают не четко. Поэтому нет никакого смысла говорить с ними на расстоянии большем, чем 25 см – они вас будут видеть размыто. Постепенно, медленно малыш строит зрительный контакт с окружающими людьми. В скором времени он может смотреть на предлагаемую игрушку, около 2 месяцев начнет следовать за ней взглядом. Иногда бывает так, что один глаз щурится, но в течение 6 месяцев не нужно беспокоиться – в это время развиваются детские глаза, взаимодействие обоих глаз и зрительных центров в головном мозге. Таким образом, дальнозоркость у детей до года не требует коррекции. Если у годовалого ребенка сохраняется определенная степень расстройства, нужны некоторые ограничения зрительного напряжения. Об этом предупреждает доктор Е.О. Комаровский, который также рекомендует чаще бывать с малышом на улице – это поспособствует ускорению улучшения зрения.

В возрасте шести лет маленький человек может видеть так же, как взрослый. До этого времени, однако, могут возникнуть ошибки, способные нарушить нормальное развитие зрения. Во время своего пребывания в роддоме, новорождённые в контексте общего исследования проходят скрининг для обнаружения катаракты. Критический период для зрительного развития – это первый год жизни, когда начинает формироваться бинокулярное зрение.

Как было упомянуто, врожденная дальнозоркость у детей – нормальное явление. Лишь примерно у 6% маленьких пациентов значения гиперметропии остаются повышенными, что в дальнейшей жизни может привести к косоглазию и амблиопии. Эти расстройства, как правило, диагностируются до 8 лет. Развитие зрения завершается в период полового созревания, около 15-летнего возраста.

Развитие расстройства

В случае присутствия дальнозоркости у детей, глаз не в состоянии сфокусировать зрение на близко. В общем, это расстройство проявляется так, что человек не имеет проблем с созерцанием удаленных объектов, но не может сосредоточить зрение на близких предметах. Дальнозоркие люди могут иметь проблемы с чтением и письмом, вырезанием, склеиванием…

Дальнозоркость у детей 1 года, чаще всего, вызвана врожденной краткостью переднезадней оси глазного яблока. Световые лучи преломляются за сетчаткой, а не на ней.

Важно! Поскольку глаза способны частично компенсировать эту проблему за счет увеличения аккомодации, дальнозоркость у детей до 3 лет не может быть очевидной.

Расстройство вызывает повышенную утомляемость и головные боли от чрезмерной аккомодации. Дефектное зрение, как и любой офтальмологическое расстройство, может вызвать замедление психомоторного развития. Поэтому родителям с дальнозоркими детьми нужно проконсультироваться с офтальмологом. При необходимости лечащий врач назначит коррекцию.

Что вызывает гиперметропию

За многие случаи рефракционных расстройств, к которым относится и гиперметропия, ответственна генетическая предрасположенность. Но также люди страдают от дальнозоркости любой степени, не имея генетической предрасположенности к этому расстройству.

Кроме того, определенную роль в развитии дальнозоркости и ее степени играют экологические факторы. Однако, наследственность остается наиболее известной причиной, в особенности высших форм этого расстройства (как и других офтальмологических болезней).

Следующими факторами, участвующими в формировании дальнозоркости, являются:

- плоская роговица;

- недостаточное значение преломления;

- маленькая толщина линзы;

- врожденный маленький зрительный орган (микрофтальм);

- короткая длина сагиттальной оси глаза;

- воздействие некоторых лекарств;

- травмы.

Дальнозоркость также может быть вызвана некоторыми заболеваниями (рак, отслойка сетчатки и т.д.). У пожилых людей провоцирующими факторами является уменьшение преломления линзы, диабет. Смещение линзы назад из-за болезни или травмы, афакия (отсутствие интраокулярной линзы – хрусталика) также может быть причиной гиперметропии.

Как определить дальнозоркость у малыша

Внимательными должны быть все родители, особенно в семьях, где в анамнезе имеются расстройства зрения. Здесь существует высокая вероятность унаследования офтальмологического нарушения. Многие родители, однако, сосредоточиваются на расстройстве в тот момент, когда дети начинают ходить в школу, могут возникать проблемы в отношении школьных занятий.

Дальнозоркость у ребенка в 2 года может выражаться следующим образом:

- во время игры он приближает предметы к глазам, меняет расстояние рассмотрения;

- при рисовании наклоняет голову над столом;

- малыш имеет неестественный наклон головы – таким образом он может компенсировать косоглазие;

- периодически закрывает один глаз;

- дальнозоркие дети быстро устают при деятельности на близких расстояниях;

- они не сосредоточивают внимание на деталях (на картинках, игрушках);

- садятся, как можно, ближе к телевизору;

- ошибочно определяют расположение предметов.

Важно! В случае возникновения каких-либо сомнений, проконсультируйтесь с педиатром или офтальмологом. Он оценит присутствие и степень расстройства в раннем возрасте, и порекомендует возможности, как можно исправить.

Как помочь малышу

Ниже представлены некоторые советы, соблюдение которых поможет сохранить здоровье глаз и зрение.

- Ежедневное пребывание на естественном дневном свете – научные исследования указывают на то, что каждый человек должен проводить, как минимум 30-60 минут в день на открытом воздухе, при естественном дневном свете. Это правило не означает прямого воздействия солнечного света!

- Ограничьте просмотр телевизора и игры на компьютере. Они являются источниками искусственного света, непосредственно влияющего на качество нарушенного зрения. Максимальный срок для ТВ/компьютера – 30 минут/день в общей сложности.

- Включите в дневной режим физическую активность. Вид деятельности не имеет значения – важна оксигенация организма, предпочтительно, на открытом воздухе.

- Если малыш уже носит очки при дальнозоркости, пусть снимает их всякий раз, когда это возможно.

- Обеспечьте сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами. Включите в него, как можно, больше свежих фруктов и овощей (особенно, полезны листовые зеленые овощи – шпинат, капуста, салат и т.д.). Избегайте белого сахара (сладости, газированные напитки) – его можно заменить тростниковым сахаром. Следите за соблюдением питьевого режима.

Контактные линзы и очки

С какого возраста можно носить контактные линзы? Возраст не является лимитирующим фактором использования линз, это личный вопрос, зависим от определенного ребенка, его мотивации, ответственности и умения использовать контактные линзы. Лечение дальнозоркости у детей младшего возраста предполагает ношение очков, дети старшей возрастной группы могут использовать линзы.

Линзы, как правило, носятся в течение всего дня. Режим ношения очков определяется врачом в зависимости от определенного состояния. Обычно, при низких степенях дальнозоркости можно носить очки только в школе; в случае средней или высокой степени расстройства, возможно придётся носить их постоянно. Важную роль играет наличие связанного косоглазия, амблиопия или астигматизма – при этих расстройствах коррекция, в основном, постоянная.

Причины и лечение макулодистрофии

Макулодистрофия сетчатки – это болезнь, которая воздействует на макулу (центральную часть сетчатки), вызывая ее истощение.

Скрыть содержание

Такое заболевание развивается в результате того, что уменьшается просвет сосудов оболочки, которые питают сетчатку, из-за чего развивается кислородное голодание сетчатки.

Из-за нарушения работы макулы ухудшается центральное зрение.

Виды

Макулодистрофия может быть двух видов: сухая и влажная. Оба вида заболевания проявляются не сразу.

Сухая макулодистрофия обычно вначале развивается на одном глазу, что не сильно оказывает влияние на общую остроту зрения на ранних этапах развития. Человеку становится трудно выполнять какую-либо мелкую работу и читать, ему нужен более яркий свет.

Те, кто страдает влажной дистрофией, замечают, что прямые линии начали казаться волнистыми, а зрение резко стало хуже. Больные влажной макулодистрофией часто жалуются на появление темного пятна посреди поля зрения.

Обе формы заболевания характеризуются неконтрастным изображением, нарушением цветовосприятия и пеленой перед глазами. Больные не испытывают никаких болевых ощущений. При макулодистрофии редко наступает полная потеря зрения.

Причины заболевания

Причины появления макулодистрофии до конца не известны, такое заболевание является многофакторным.

Существует ряд факторов, повышающих риск возникновения заболевания:

- Возраст – основной фактор появления макулодистрофии, это наиболее распространенная причина, по которой падает зрение у людей от 50 лет;

- Пол – такой недуг чаще встречается у женщин;

- Наследственность – у людей, родственники которых страдали таким заболеванием, может диагностироваться врожденная макулодистрофия;

- Ультрафиолетовое излучение – солнечный свет часто повреждает сетчатку глаза;

- Курение;

- Сердечно сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, стенокардия, инсульт, артериальная гипертония);

- Избыточный вес;

- Неправильное питание – пища содержит низкое количество веществ, которые способствуют работе глаз (цинк, антиоксиданты, витамины А, С, Е).

Лечение

Макулодистрофию сетчатки лечат как консервативным путем, так и операционным.

При консервативном методе лечения используются иммуномодуляторы, антиоксиданты, витамины А, В, Е, а также препараты, которые укрепляют стенки сосудов.

Если лечение не дало нужного эффекта, используются ингибиторы сосудистого эндотелиального фактора роста. Препарат вводят в глаз. Он способен уменьшить отек и предотвратить дальнейшее падение зрения.

При сухой макулодистрофии сетчатки часто используют низко интенсивную лазерную терапию. С помощью лазера удаляют друзы, но стоит отметить, что фоторецепторы при таком лечении восстановить не удается.

Если у человека влажная макулодистрофия, то используется лазерная коагуляция, благодаря которой предотвращается кровотечение из новообразованных сосудов. Это способно остановить ухудшение зрения.

Существует также способ лечения влажной макулодистрофии, где лекарственный препарат активируется при помощи лазера. Сам препарат вводят внутривенно, и он распространяется по кровеносной системе всего организма человека. Далее в глаз светят лазером.

- За столь короткий промежуток времени воздействие лазера не повреждает клетки глаза, но оно способно активировать препарат – из него высвобождается высокоактивный компонент, который повреждает новообразованные нездоровые клетки.

- Такое лечение не восстанавливает зрение, но дает возможность приостановить его потерю.

Народные методы

Приостановить потерю зрения можно и с помощью народных средств. Лечение макулодистрофии сетчатки осуществляется благодаря включению в рацион питания пророщенных бобовых и зерновых культур.

Стоит отметить, что любое использование народных методов должно быть обговорено с лечащим врачом, чтобы избежать каких-либо неприятных последствий.

Хорошим средством от макулодистрофии является пшеница. Ее необходимо промыть, перебрать, после чего положить тонким слоем и залить водой. После того, как она пустит ростки, пшеницу промывают и пропускают через мясорубку.

Измельченная пшеница может храниться в холодном месте не более 4 дней. Каждое утро 14 столовых ложек измельченной пшеницы заливают горячей водой и употребляют после набухания.

Чтобы улучшить вкус, можно добавить ягоды или мед. Если средство используется в качестве профилактики, то хватит 4-7 столовых ложек.

Лечение макулодистрофии можно совмещать с употреблением нута (зернобобовая культура). Его нужно добавлять в салаты, готовить котлеты или варить из него суп.

Чтобы замедлить болезнь, важно соблюдать диету. Для этого в рацион добавляются вещества, которые способны замедлить возрастную дегенерацию зрения. С этой целью употребляются фрукты, помидоры, зеленые овощи, ягоды земляники и черники, а также листья крапивы.

Чтобы восстановить зрение, часто используют настой мумие с соком алоэ. Таким настоем закапывают глаза. Чтобы приготовить его, берется 50 грамм очищенного мумие и растворяется в 10 граммах свежего сока алоэ. Приготовленный состав нужно хранить в холоде.

Перед использованием настой нагревают до комнатной температуры и закапывают им глаза два раза в сутки по одной капле. Настой мумие с соком алоэ можно принимать и внутрь: 10 мл утром натощак и вечером перед сном.

Лечение продолжается 10 дней, после чего делается перерыв в 30 дней, и курс возобновляется.

Доказано, что люди, в рационе питания которых ежедневно присутствует много фруктов и овощей, реже страдают макулодистрофией сетчатки.

- Такие продукты содержат в себе большое количество витаминов, антиоксидантов, микроэлементов и питательных веществ, которые оказывают положительное влияние на глаза.

- Продукты, в которых есть лютеин и зеаксантин, являются наиболее важными в лечении и профилактике заболевания.

Источник: https://medoptical.info/bolezni/makulodistrofiya

Профилактика дистрофии сетчатки

Для того, чтобы снизить риск развития дистрофии сетчатки, необходимо соблюдать такие правила:

- Позаботьтесь о том, чтобы рабочее место было правильно освещено.

- Любая нагрузка на зрительные органы должна сопровождаться периодическим отдыхом.

- Необходимо раз в год посещать офтальмолога.

- Рацион питания должен состоять из продуктов, содержащих витамины и микроэлементы, необходимые для нормального обмена веществ.

- Нужно отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение).

Массаж и упражнения укрепляют зрительные органы и нормализуют поступление к ним крови. Следите за своим здоровьем. Обращайтесь к врачу при первых признаках возникновения заболевания, чтобы начать лечение вовремя.

Механизм развития

Регматогенная отслойка сетчатки — многофакторное заболевание. Это патология первичного характера, являющаяся следствием разрыва нервной ткани.

Существует два основных механизма развития недуга:

- Возникновение регматогенной отслойки сетчатки глаза на фоне истончения данного слоя. Как правило, подобное состояние появляется в процессе естественного старения организма. У многих людей недуг никак себя не проявляет, вместе с тем он может представлять опасность для здоровья. С течением времени на сетчатке образуются дефекты сквозного характера, посредством которых под нее начинает проникать жидкость из стекловидного тела, провоцируя отслоение. Кроме того, нередко зоны дистрофий возникают после травмирования глаза.

- Возникновение регматогенной отслойки сетчатки глаза из-за натяжения. Стекловидное тело — это вещество гелеобразного характера, которое на 99 % состоит из воды. Оно очень плотно связано с сетчаткой в месте основания последней, наиболее слабо — в зонах локализации крупных кровеносных сосудов. В процессе естественного старения организма стекловидное тело разжижается, происходит растяжение сетчатки. В результате возникает отслойка, которая не всегда сопровождается разрывом ткани.

Так как заболевание носит многофакторный характер, в большинстве случаев у пациентов выявляются сразу оба механизма. Риск возникновения регматогенной отслойки глаза существенно возрастает под воздействием провоцирующих факторов.

Народные средства от плавающих мушек перед глазами

Учитывая тот факт, что большинство плавающих мушек перед глазами в конечном итоге растворяются обратно в жидкости, из которой они образовались, одним из способов борьбы с ними является отсутствие лечения. Тем не менее, вы можете попробовать ряд народных средств, которые позволяют избавиться от плавающих мушек перед глазами. Антиоксиданты, витамины А, Е и С, как известно, помогают в лечении плавающих мушек. Конопляное масло содержит сбалансированное количество омега-3 жирных кислот, поэтому является одним из наиболее эффективных народных средств для лечения плавающих мушек перед глазами. Таурин – это еще один антиоксидант, который помогает растворять любые отходы, которые накапливаются в глазах.

Возможные осложнения

Без своевременного вмешательства при ангиопатии можно ожидать обратимое изменение сетчатки глаза, гипоксию тканей и кровоизлияния. Изменению подвергаются и непосредственно сосуды сетчатки. В свою очередь они сильно деформируются и теряют проводимость крови. В некоторых случаях возможна полная потеря зрения.

Осложнения могут провоцировать различные вредные привычки, повышенное артериальное давление, наследственные болезни сосудов, ожирение, высокий уровень холестерина.

Факторы риска

Среди факторов риска можно упомянуть как внешние, так и внутренние причины. Высока вероятность разрывов у лиц с диагнозом “миопия”, когда увеличенное в размерах глазное яблоко вызывает истончение и разрывы оболочки. В пожилом возрасте патологию провоцируют структурные дистрофические изменения стекловидного тела, приводящие к перерастяжению сетчатки.

Патологические изменения глазного дна, потуги во время родов, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и сосудистые заболевания повышают риски ОС. Все они связаны с чрезмерным натяжением и истончением сетчатки. Серьезные разрывы наблюдаются под действием травматических факторов и хирургических вмешательств. При воспалительных процессах в субретинальной зоне скапливаются излишки жидкости, оказывающие давление на сетчатый слой.

ВАЖНО! Каждый пятый ребенок, родившийся раньше положенного срока, страдает ретинопатией. У недоношенных детей недостаточно развитая сетчатая оболочка имеет склонность к разрывам.

Итог

Чтобы не допустить развития патологии, необходимо вылечить имеющиеся заболевания — диабет и гипертонию. Регулярное посещение офтальмолога в профилактических целях позволит своевременно выявить начало болезни. Ежегодная проверка зрения — залог здоровых глаз.

Используемые источники:

- Чарльз, Стив Микрохирургия стекловидного тела и сетчатки / Стив Чарльз , Хорхе Кальсада , Байрон Вуд. — М.: МЕДпресс-информ, 2012.

- Демирчоглян, Г. Г. Физиология и патология сетчатки глаза: Первичные механизмы зрения: моногр. / Г.Г. Демирчоглян. — М.: Медицина

- Жукова, С. И. Пигментная абиотрофия сетчатки / С.И. Жукова, А.Г. Щуко, В.В. Малышев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

- Статья на Википедии