Мозг человека имеет разветвленную и сложно устроенную кровеносную систему. Интенсивное артериальное кровоснабжение нервной ткани обеспечивает ее активное функциональное состояние. Не менее важно для мозговой деятельности строение венозного кровеносного русла. Синусы твердой мозговой оболочки исполняют роль резервуаров венозной крови, перенаправляющих ее из микроциркуляторного русла в венулы, а затем в систему яремных вен.

Особенности церебральных синусов

Мозг, располагаясь в черепной коробке, покрыт дополнительным футляром из трех оболочек различной плотности и структуры. Твердая оболочка образована двумя листками. Из них наружный листок спаян с костными структурами черепа. Он играет роль надкостницы. Внутренний листочек оболочки представлен плотной пластинкой из фиброзной ткани. Листки плотно соединены, там, где они расходятся, формируются венозные пазухи.

Структурные особенности венозных каналов:

- Треугольная форма. Основанием треугольника служит надкостница черепных костей, две другие стороны формирует внутренняя часть твердой оболочки.

- Синусы расположены в основании борозд внутренней поверхности черепных костей.

- Листки оболочки, образующей синусы, прочные и напряженные.

- В синусах отсутствуют клапаны, что обеспечивает свободный отток крови.

- Поверхность надкостницы покрыта фиброзными клетками, а полость каналов изнутри − тонким эндотелиальным слоем.

Кроме того, существуют функциональные особенности венозных синусов. Они играют роль накопителей крови в венах головного мозга. Благодаря им, венозная кровь беспрепятственно спускается от мозга к внутренним яремным венам. Поражение церебральных вен встречается в медицинской практике довольно редко, так как существует разветвленная связующая сеть между поверхностными венами и венозными сосудами, расположенными в глубине мозговых структур.

Хорошее шунтирование (сброс венозной крови) часто спасает от полнокровия. При появлении проблем в системе венозного кровообращения возможно ее быстрое устранение за счет реканализации вен и образования коллатералей.

Венозная система мозга, синдромы поражения

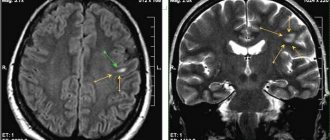

Вены мозга делятся на поверхностные и глубокие. Поверхностные вены, расположенные в мягкой мозговой оболочке, собирают кровь из коры и белого вещества, глубокие вены — из белого вещества полушарий, подкорковых узлов, стенок желудочков и сосудистых сплетений. Вены твердой мозговой оболочки проходят вместе с артериями в толще оболочки и образуют значительную венозную сеть. Все вены несут кровь к коллекторам венозной крови — венозным синусам твердой мозговой оболочки, расположенным между двумя ее листиками. Главные из них: верхний продольный синус, проходящий по верхнему краю большого серповидного отростка; нижний продольный синус, расположенный по нижнему свободному краю большого серповидного отростка с наметом мозжечка; поперечный синус — самый широкий из всех, расположенный по бокам внутреннего затылочного костного утолщения; пещеристый синус, расположенный по бокам турецкого седла. Между левым и правым пещеристым синусом поперечно проходят межпещеристые синусы — передний и задний, образуя, таким образом, вокруг гипофиза циркулярный синус. Отток крови из полости черепа происходит через внутреннюю яремную вену, отчасти через позвоночную вену и эмиссарии — венозные выпускники, расположенные внутри плоских костей черепа и соединяющие венозные синусы твердой мозговой оболочки с диплоическими венами и с наружными венами головы.При нарушении нормального оттока крови из мозга развивается картина венозного застоя. Причинами ее могут быть сердечная и легочная недостаточность, сдавление внечерепных вен — внутренней яремной, безымянной и верхней полой, опухоли головного мозга, черепно-мозговая травма, тромбозы вен и синусов мозга, сдавление вен при краниостенозе и водянке мозга, повешение, асфиксия новорожденных.Тромбоз вен мозга может возникать без предш6ествующего воспаления (флеботромбоз) или на фоне воспаления (тромбофлебит), однако разграничение их по клиническим признакам затруднительно.Тромбоз поверхностных вен мозга

. Для клинической картины характерно сочетание неврологических симптомов с признаками воспалительного, обычно инфекционного процесса (повышение температуры тела, воспалительная реакция крови, а иногда и цереброспинальной жидкости).

Почти всегда заболевание начинается головной болью

, которая нередко сопровождается тошнотой и рвотой. Довольно часто нарушается сознание (иногда с психомоторным возбуждением), и на этом фоне возникают очаговые мозговые симптомы (парезы или параличи конечностей, афазия, фокальные или общие эпилептические припадки и др.). Характерна лабильность очаговой симптоматики, обусловленная миграцией процесса с одного венозного ствола на другой. Морфологическим субстратом, обусловливающим описанную выше симптоматику, являются геморрагические инфаркты в сером и белом веществе головного мозга, внутримозговые и субарахноидальные кровоизлияния, ишемия и отек мозга.

Подавляющая часть случаев тромбофлебита поверхностных мозговых вен наблюдается в послеродовом периоде. Следует иметь в виду, что в подобных случаях при люмбальном проколе может быть получена геморрагическая цереброспинальная жидкость. Тромбоз глубоких вен мозга и большой мозговой вены (вены Галена). Клиническая картина отличается особой тяжестью.

Больные обычно находятся в коматозном состоянии, резко выражены общемозговые явления, признаки дисфункции стволовых и подкорковых структур, прижизненная диагностика крайне затруднительна; следует придавать значение развитию мозговых симптомов на фоне тромбофлебита конечностей или воспалительных очагов в организме, например, в послеродовом периоде, после аборта, при заболевании ушей и придаточных пазух носа, при различных инфекционных заболеваниях.

Тромбоз венозных синусов

характеризуется резкой головной болью, менингеальными симптомами, отеком подкожной клетчатки лица или волосистой части головы, иногда повышением температуры, изменениями сознания (от сопора до комы). На глазном дне — застойные явления. В крови — лейкоцитоз, Цереброспинальная жидкость прозрачная или ксантохромная, иногда с небольшим плеоцитозом. Очаговая неврологическая симптоматика соответствует локализации пораженного синуса.

Тромбоз сигмовидного поперечного синуса

встречается наиболее часто и является обычным осложнением гнойного отита или мастоидита. Характеризуется болезненностью и отеком мягких тканей в области сосцевидного отростка, болью при жевании и поворотах головы в здоровую сторону. Сопровождается обычно выраженными септическими явлениями. При переходе воспалительного процесса на яремную вену бывают признаки поражения IX, X и XI нервов.

Тромбоз кавернозного синуса

(наиболее частый вариант венозной мозговой патологии) обычно является следствием септического состояния, осложняющего гнойные процессы в области лица, орбиты, уха и придаточных пазух носа. На фоне резко выраженных воспалительных симптомов отмечаются отчетливые признаки нарушения венозного оттока: отек периорбитальных тканей, нарастающий экзофтальм, хемоз, отек век, застой на глазном дне иногда с развитием атрофии зрительных нервов. У большинства больных возникает наружная офтальмоплегия вследствие поражения III, IV, VI черепных нервов, наблюдаются птоз, зрачковые расстройства, помутнение роговицы, вследствие поражения верхней ветви тройничного нерва — боль в области глазного яблока и лба, расстройства чувствительности в зоне надглазничного нерва.

Тромбоз кавернозного синуса может быть двусторонним, в подобных случаях заболевание протекает особенно тяжело, причем процесс может распространяться и на смежные синусы. Встречаются случаи тромбоза кавернозного синуса с подострым течением и случаи асептического тромбоза, например, при гипертонической болезни и атеросклерозе.

Тромбоз верхнего продольного синуса

. Клиническая картина варьирует в зависимости от этиологии, темпа развития тромбоза, локализации его в пределах синуса, а также от степени вовлечения в процесс впадающих в него вен. Особенно тяжело протекают случаи септического тромбоза. При тромбозе верхнего продольного синуса наблюдается переполнение и извитость вен век, корня носа, висков, лба, темени («голова медузы») с отеком этой области; часто развиваются носовые кровотечения, отмечается болезненность при перкуссии парасагиттальной области. Неврологический синдром складывается из симптомов внутричерепной гипертензии, судорожных припадков, нередко начинающихся со стопы; иногда развивается нижняя параплегия с недержанием мочи или тетраплегия.

Марантические тромбозы синусов возникают при истощающих заболеваниях, обычно у маленьких детей и стариков.

Инфекционные тромбозы мозговых вен и синусов могут осложняться гнойным менингитом, энцефалитом, абсцессом мозга.

Лечение.

Антибиотики, сульфаниламиды, антикоагулянты, диуретики. Во всех случаях необходима санация первичного очага инфекции. При тромбозе и гнойном воспалении сигмовидного синуса показано срочное оперативное вмешательство, которое производится в области первичного очага (при мастоидите — на сосцевидном отростке) и в области синуса (вскрытие его, удаление тромба); в случаях, осложненных абсцессом мозга (чаще в области мозжечка и височной доли), производится опорожнение полости абсцесса. Прогноз особенно серьезен при септических тромбозах синусов. При лечении тромбоза кавернозного синуса весьма важно своевременно вскрывать гнойники, расположенные в области лица, орбиты, носовой полости, придаточных пазух носа и др.

Локализация каналов

Синусы твердой оболочки головного мозга классифицируются по внутричерепной локализации и наличию межсинусных связей. Слова «синус» и «пазуха», а также «резервуар» являются синонимами и обозначают одно и то же.

Верхняя сагиттальная пазуха

Верхний сагиттальный синус характеризуется значительной протяженностью и сложным строением. В его формировании участвует серп мозга. Так называют серповидную пластинку. Ее образует твердая мозговая оболочка. Начинается отросток от гребня решетчатой кости, идет по средней линии назад, заполняя межполушарную щель, отделяющую полушария друг от друга. Борозда верхнего сагиттального синуса является основанием серпа.

Этот канал формирует многочисленные боковые лакуны. Так называют маленькие полости, сообщающиеся с венозной сетью твердых листков.

Верхняя сагиттальная пазуха снабжена следующими сосудистыми связями:

- Передние отделы синуса связаны с венами носовой полости.

- Средние участки имеют связь с венозными сосудами теменных долей мозга.

Этот сосудистый резервуар постепенно увеличивается в объеме и расширяется. Его задний отдел входит в общий синусный сток.

Нижний сагиттальный резервуар

Нижний сагиттальный синус в медицинской литературе обозначается как sinus sagittalis inferior. Он так называется потому, что расположен в нижнем отрезке мозгового серпа. По сравнению с верхней пазухой имеет гораздо меньшую величину. За счет многочисленных венозных анастомозов соединяется с прямым синусом.

Прямая пазуха

Прямой синус расположен в месте соединения серпа и намета, покрывающего мозжечок. Имеет сагиттальное направление. В него впадает большая церебральная вена. Ток крови от него направлен в сторону поперечной венозной пазухи.

Поперечная пазуха

Поперечный синус занимает широкую одноименную борозду на поверхности затылочной кости. Он расположен на участке, где от твердой оболочки отходит мозжечковый намет. Это самый большой из всех венозных резервуаров, который переходит в сигмовидные венозные пазухи.

Сигмовидный венозный резервуар

Сигмовидный синус с обеих сторон занимает сигмовидные борозды, по форме напоминающие букву S. С ним связаны наружные мозговые вены. На уровне яремных отверстий от сигмовидных каналов ток крови направляется в русло внутренней яремной вены.

Пещеристый синус

Кавернозный синус локализуется по бокам турецкого седла, по виду напоминает треугольник, в верхней части которого расположен глазодвигательный нерв, в боковом отделе — веточка тройничного нерва. Его анатомия отличается большим количеством внутренних перегородок. Этим и объясняется другое название — пещеристая пазуха.

Внутренний отдел структуры занимает отводящий нерв. Внутри пазухи расположен участок внутренней сонной артерии, окруженный симпатическим нервным сплетением. В этот канал впадают парные глазные венозные сосуды. С ним связаны клиновидно-теменные пазухи твердой мозговой оболочки.

Пещеристые синусы соединены венозными ветвями, проходящими по контурам турецкого седла. Такие сложные сосудистые взаимосвязи позволяют сосудам образовывать довольно большой синус, окружающий лежащий в центре турецкого седла гипофиз.

Продолжением этого синуса являются два венозных резервуара, окружающих сверху и снизу височные пирамидки. Они называются верхним и нижним каменистыми синусами. Соединяясь между собой многочисленными венозными сосудиками, каменистые пазухи участвуют в формировании основного сплетения венозных сосудов, расположенного в области затылочной доли мозга.

Затылочный венозный канал

Затылочный синус расположен в основании серпа и внутреннего гребня костей затылка. Вверху он связан с поперечным каналом. В нижнем отделе эта пазуха подразделяется на две ветви, которые окружают затылочное отверстие. Они соединены с правым и левым сигмовидными синусами. С затылочной пазухой связаны поверхностные вены головного мозга и вертебральное сплетение вен.

Синусы головного мозга создают венозное слияние, или сток. По латыни этот резервуар венозной крови именуется «confluens sinuum». Он расположен в области крестообразного возвышения внутри затылочной кости. Течение венозной крови из всех внутричерепных сосудов и резервуаров направлено в яремную вену.

Таким образом, схема строения церебральной венозной системы человека является очень сложной. Все венозные каналы так или иначе взаимосвязаны не только друг с другом, но и с остальными церебральными структурами.

Синусы твердой мозговой оболочки

Синусы твёрдой мозговой оболочки (sinus durae matris). Синусы представляют собой каналы, образованные расщеплением твёрдой мозговой оболочки, обычно в местах её прикрепления к костям черепа. Стенки синусов изнутри покрыты эндотелием, плотные, не спадаются, что обеспечивает свободный ток крови.

1. Верхний сагиттальный синус (sinus sagittalis superior) — непарный, проходит по средней линии свода черепа в одноимённой борозде от петушиного гребня, где в синус впадают вены носовой полости, до внутреннего затылочного выступа, где верхний сагиттальный синус соединяется с поперечным синусом (рис. 1). Боковые стенки синуса имеют многочисленные отверстия, соединяющие его просвет с боковыми лакунами (lacunae laterales), в которые впадают поверхностные мозговые вены.

2. Нижний сагиттальный синус (sinus sagittalis inferior) — непарный, располагается в нижнем свободном крае серпа большого мозга (рис. 1). В него открываются вены медиальной поверхности полушарий. После соединения с большой мозговой веной переходит в прямой синус.

Рис. 1. Синусы твердой мозговой оболочки, вид сбоку:

1 — внутренняя вена мозга; 2 — верхняя таламостриарная (конечная) вена мозга; 3 — хвостатое ядро; 4 — внутренняя сонная артерия; 5 — пещеристый синус; 6 — верхняя глазная вена; 7 — вортикозные вены; 8 — угловая вена; 9 — нижняя глазная вена; 10 — лицевая вена; 11 — глубокая вена лица; 12 — крыловидное венозное сплетение; 13 — верхнечелюстная вена; 14 — общая лицевая вена; 15 — внутренняя яремная вена; 16 — сигмовидный синус; 17 — верхний каменистый синус; 18 — поперечный синус; 19 — сток синусов; 20 — намет мозжечка; 21 — прямой синус; 22 — серп мозга; 23 — верхний сагиттальный синус; 24 — большая мозговая вена; 25 — таламус; 26 — нижний сагиттальный синус

3. Прямой синус (sinus rectus) — непарный, тянется вдоль места соединения серпа большого мозга и намета мозжечка (см. рис. 1). Спереди в него открывается большая мозговая вена, сзади синус соединяется с поперечным синусом.

4. Синусный сток (confluens sinuum) — место соединения верхнего сагиттального и прямого синусов (рис. 2); располагается у внутреннего затылочного выступа.

Рис. 2. Синусы твердой мозговой оболочки, вид сзади:

1 — верхний сагиттальный синус; 2 — сток синусов; 3 — поперечный синус; 4 — сигмовидный синус; 5 — затылочный синус; 6 — позвоночная артерия; 7 — внутренняя яремная вена

5. Поперечный синус (sinus trasversus) — парный, находится в заднем крае намета мозжечка, в одноименной борозде затылочной кости (рис. 3). Спереди переходит в сигмовидный синус. В него впадают затылочные мозговые вены.

Рис. 3. Синусы твердой мозговой оболочки, вид сверху:

1 — гипофиз; 2 — зрительный нерв; 3 — внутренняя сонная артерия; 4 — глазодвигательный нерв; 5 — клиновидно-теменной синус; 6 — блоковый нерв; 7 — глазной нерв; 8 — верхнечелюстной нерв; 9 — тройничный узел; 10 — нижнечелюстной нерв; 11 — средняя менингеальная артерия; 12 — отводящий нерв; 13 — нижний каменистый синус; 14 — верхний каменистый синус, сигмовидный синус; 15 — базилярное венозное сплетение; поперечный синус; 16 — пещеристый венозный синус, сток синусов; 17 — передний и задний межпещеристые синусы; 18 — верхняя глазная вена

6. Сигмовидный синус (sinus sigmoideus) — парный, расположен в одноименной борозде затылочной кости и открывается в верхнюю луковицу внутренней яремной вены (рис. 4). В синус вливаются височные мозговые вены.

Рис. 4. Поперечный и сигмовидный синусы, вид сзади и сбоку:

1 — передний полукружный проток; 2 — преддверно-улитковый нерв; 3 — тройничный нерв; 4 — коленце лицевого нерва; 5 — ушная раковина; 6 — улитковый проток; 7 — улитковый нерв; 8 — нижняя часть преддверного нерва; 9 — внутренняя яремная вена; 10 — верхняя часть преддверного нерва; 11 — латеральный полукружный проток; 12 — задний полукружный проток; 13 — сигмовидный синус; 14 — поперечный синус; 15 — сток синусов; 16 — верхний каменистый синус; 17 — мозжечок

7. Затылочный синус (sinus occipitalis) — непарный, небольшой, залегает в серпе мозжечка вдоль внутреннего затылочного гребня, отводит кровь из синусного стока (см. рис. 2—4). У заднего края большого затылочного отверстия синус раздваивается. Его ответвления окружают отверстие и впадают в конечные отрезки правого и левого сигмовидных синусов.

В области ската затылочной кости, в толще твердой мозговой оболочки залегает базилярное сплетение (plexus basilaris). Оно соединяется с затылочным, нижними каменистыми, пещеристыми синусами и внутренним венозным позвоночным сплетением.

8. Пещеристый синус (sinus cavernosus) — парный, самый сложный по строению, залегает по сторонам от турецкого седла (рис. 5). В его полости расположена внутренняя сонная артерия, а в наружной стенке — первая ветвь V пары черепных нервов, III, IV, VI черепные нервы. Пещеристые синусы соединены передним и задним межпещеристыми синусами (sinus intercavernosus anterior et posterior). В синус впадают верхняя и нижняя глазные вены, нижние вены мозга. При повреждении пещеристой части внутренней сонной артерии создаются анатомические условия для образования артериовенозных сонно-пещеристых аневризм (синдром пульсирующего экзофтальма).

Рис. 5. Поперечный разрез пещеристого синуса (препарат А.Г. Цыбулькина):

а — гистотопограмма во фронтальной плоскости: 1 — зрительный перекрест; 2 — задняя соединительная артерия; 3 — внутренняя сонная артерия; 4 — гипофиз; 5 — клиновидная пазуха; 6 — носовая часть глотки; 7 — верхнечелюстной нерв; 8 — глазной нерв; 9 — отводящий нерв; 10 — блоковый нерв; 11 — глазодвигательный нерв; 12 — пещеристый синус;

б — поперечный разрез пещеристого синуса (схема): 1 — гипофиз; 2 — внутренняя сонная артерия; 3 — наружный листок твердой оболочки головного мозга; 4 — полость пещеристого синуса; 5 — тройничный узел; 6 — глазной нерв; 7 — отводящий нерв; 8 — латеральная стенка пещеристого синуса; 9 — блоковый нерв; 10 — глазодвигательный нерв

9. Клиновидно-теменной синус (sinus sphenoparietalis) лежит по краям малых крыльев клиновидной кости. Открывается в пещеристый синус.

10. Верхний и нижний каменистые синусы (sinus petrosi superior et inferior) — парные, пролегают по краям пирамиды височной кости вдоль одноименных борозд, они соединяют сигмовидный и пещеристый синусы. В них впадает поверхностная средняя мозговая вена.

Венозные синусы имеют многочисленные анастомозы, по которым возможен окольный отток крови из полости черепа, минуя внутреннюю яремную вену: пещеристый синус посредством венозного сплетения сонного канала, окружающего внутреннюю сонную артерию, соединен с венами шеи, через венозные сплетения круглого и овального отверстий — с крыловидным венозным сплетением, а через глазные вены — с венами лица. Верхний сагиттальный синус имеет многочисленные анастомозы с теменной эмиссарной веной, диплоическими венами и венами свода черепа; сигмовидный синус соединен сосцевидной эмиссарной веной с венами затылка; поперечный синус имеет аналогичные анастомозы с венами затылка посредством затылочной эмиссарной вены.

Анатомия человека С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин

Опубликовал Константин Моканов

Синусы твердой мозговой оболочки

Синусы твердой мозговой оболочки (sinus durae matris) выполняют функции вен, а также участвуют в обмене спинномозговой жидкости. По своему строению значительно отличаются от вен. Внутренняя поверхность синусов выстлана эндотелием, который располагается на соединительнотканной основе твердой мозговой оболочки. В области борозд внутренней поверхности черепа твердая мозговая оболочка раздваивается и прикрепляется к костям по краям борозд. На поперечном разрезе синусы имеют треугольную форму (рис. 509). При разрезе они не спадаются, в их просвете клапаны отсутствуют.

Венозная кровь от головного мозга, глазницы и глазного яблока, внутреннего уха, костей черепа, мозговых оболочек поступает в венозные синусы. Венозная кровь всех синусов преимущественно притекает во внутреннюю яремную вену, которая берет начало в области яремного отверстия черепа.

Различают следующие венозные синусы (рис. 416).

1. Верхний сагиттальный синус (sinus sagittalis superior) непарный, формируется на наружном крае серповидного выроста твердой мозговой оболочки и сагиттальной борозды. Синус начинается от for. cecum и вдоль sulcus sagittalis свода черепа достигает внутреннего возвышения затылочной кости. В верхний сагиттальный синус впадают вены полушарий мозга и костей черепа.

2. Нижний сагиттальный синус (sinus sagittalis inferior) одиночный, располагается на нижнем крае серпа твердой мозговой оболочки. Начинается впереди мозолистого тела и заканчивается в месте соединения большой вены мозга и прямой пазухи. Это место находится в поперечной борозде мозга около четверохолмия, где сходятся серп большого мозга и намет твердой мозговой оболочки мозжечка.

3. Прямой синус (sinus rectus) непарный, располагается на месте соединения серповидного отростка и намета мозжечка. Принимает большую вену мозга и нижний сагиттальный синус. Заканчивается в месте слияния поперечного и верхнего сагиттальных синусов, названном стоком синусов (confluens sinuum).

4. Поперечный синус (sinus transversus) парный, находится во фронтальной плоскости в одноименной борозде затылочной кости. Протягивается от внутреннего возвышения затылочной кости до сигмовидной борозды височной кости.

5. Сигмовидный синус (sinus sigmoideus) начинается у заднего нижнего угла теменной кости и заканчивается в области яремного отверстия на основании черепа.

6. Затылочный синус (sinus occipitalis) чаще парный, находится в серповидном отростке мозжечка, соединяет сток синусов (confluens sinu-um), идет параллельно внутреннему затылочному гребню, достигая заты-лочного отверстия, где соединяется с сигмовидным синусом, внутренней яремной веной и внутренним венозным сплетением позвоночного столба.

7. Пещеристый синус (sinus cavernosus) парный, располагается по бокам турецкого седла. Через этот синус проходит внутренняя сонная артерия, а в наружной ее стенке — глазодвигательный, блоковый, отводящий и глазной нервы. Пульсация внутренней сонной артерии в пещеристом синусе способствует выбрасыванию из него крови, так как стенки синуса малоподатливы.

8. Межпещеристый синус (sinus intercavernosus) парный, находится спереди и сзади от турецкого седла. Соединяет пещеристые синусы и принимает вены глазницы и кровь из базилярного сплетения (plexus basilaris), которое находится на скате черепа и соединяет задний межпещеристый синус, нижний каменистый синус и внутреннее позвоночное венозное сплетение.

9. Верхний каменистый синус (sinus petrosus superior) соединяет пещеристый и сигмовидный синусы. Располагается на верхней каменистой борозде пирамиды височной кости.

10. Нижний каменистый синус (sinus petrosus inferior) парный, устанавливает анастомоз между пещеристым синусом и луковицей внутренней яремной вены. Этот синус соответствует нижней каменистой борозде и по диаметру больше, чем верхний каменистый синус.

11. Клиновидный синус (sinus clinoideus) располагается на заднем крае малых крыльев клиновидной кости и соединяется с sinus cavernosus.

12. Сток синусов (confluens sinuum) — расширение синусов на месте соединения поперечных, верхнего продольного, затылочного и прямого синусов. Это расширение располагается на внутреннем затылочном возвышении.