Доброкачественные эпителиальные опухоли дизэмбриогенетичского происхождения, располагающиеся в хиазмально-селлярной области и в области III желудочка.

На долю краниофарингиом приходится 1.2-4.6% от всех интракраниальных опухолей, частота встречаемости среди населения примерно 0.5-2.5 на 1 000 000 человек в год. Эта опухоль является самым распространенным неэпилептогенным интрацеребральным новообразованием у детей, на долю которой приходится от 5 до 10 % от числа всех опухолей в этой возрастной группе.

Согласно наиболее распространенной теории Эрдгейма краниофарингиомы развиваются из остатков эмбрионального эпителия кармана Ратке, предтсавляющего сосбой выпячивание первичной ротовой трубки, из которого на ранней стадии эмбрионального периода развиваются передняя доля гипофиза и его туберальная часть.

Топография

Краниофарингиомы можно разделить на три топографические группы

1. Эндоселлярные

Развиваются из остатков эпителия, сохранившегося на уровне гипофиза. К моменту диагностики, опухоль уже достигает значительной величины, при этом, растягивая или прорывая диафрагму турецкого седла, распространяется супраселлярно.

2. Стебельные

Развиваются из эпителиальных утолщений на уровне стебля гипофиза. Располгаются над турецким седлом, смещая вниз диафрагму седла. Дно III желудочка и хиазма оказываются оттесненными вверх. Капсула опухоли отделена от III желудочка мягкой мозговой оболочкой, В связи с топографическими особенностями их можно рассматривать как супраселлярные-экстравентрикулярные краниофарингиомы.

В сравнительно редких случаях эпителиальные зачатки могут располагаться вне стебля, экстрааксиально в субарахноидальном пространстве. Как праивло, это кистозные опухоли гиганстких размеров, имеющие тенденцию к распространению по субарахноидальному пространству основания мозга и в переднюю, среднюю, заднюю черепные ямки. Капсула опухоли «муфтообразно» обрастает зрительные нервы, хиазму, сонные артерии и их ветви. ножку гипофиза. При выраженном пара — и ретроселлярном росте в капсулу опухоли могут быть включены III, IV, V, VI, VII, VIII пары черепных нервов.

3. Краниофарингиомы III желудочка

Эти опухоли гистогенетически связаны со скоплениями эмбрионального эпителия в области воронки. В этих случаях опухоль частично или полностью располагается в полости III желудочка.

Целесообразно выделять 2 топографических варианта: с преимущественным расположением опухоли в полости желудочка и с интра — или экстравентрикулярной локализацией.

Патологическая анатомия

Различают два основных вида опухоли: состоящая из плотной ткани и кистозная.

Рис. 6. Большая киста краниофарингиомы в области турецкого седла (большие полушария головного мозга откинуты кзади).

Краниофарингиома — опухоль (чаще в виде одиночного плотного узла), растущая медленно, экспансивно. Величина ее от 2 до 5 см в диаметре, реже больше (цветн. рис. 6). Кистозно перерожденные участки опухоли содержат от 10 до 50 мл (в редких случаях до 200 мл) густой жидкости желтого, янтарного или кофейного цвета. К. обычно имеет плотную капсулу, довольно тесно связанную с окружающей ее мозговой тканью, оболочками и сосудистой сетью. Кровоснабжение опухоли осуществляется из ветвей артериального круга большого мозга.

Структура К. с течением времени может подвергаться значительным изменениям. В компактных слоях ее происходит колликвационный некроз с формированием кист, содержащих жидкость с большим количеством белка (от 20 до 100 промилле и больше), аморфных остатков погибших клеточных элементов и крови, кристаллов холестерина, жирных к-т с отложением солей по внутренней поверхности капсулы и в ткани самой опухоли. Гистологически К. состоят из эпителиальных клеток разной степени дифференциации. Наряду с эпителиальными клетками эмбрионального типа встречается и эпителий эпидермального типа. Клеточные скопления в отдельных случаях могут напоминать адамантиномы. В К. всегда наблюдаются дистрофические изменения разной степени выраженности в виде кистообразования, обызвествления или даже оссификации стромы. Капсула К. состоит из соединительной или глиальной ткани. Разнообразие в строении К. расценивается рядом авторов как результат фазности ее развития.

Гистологическая картина

1. Адамантиномоподобные (около 85 % от всех краниофарингиом) — чаще встречаются у пациентов детского и подросткового возраста. Отличаются полиморфизмом и могут иметь компактное (10%), кистозное (30% ) и смешанное (60%) строение.

2. Папилломатозные ( 15% от всех краниофарингиом) — в отличие от адамантиноподобных, эту патологию диагностируют чаще у людей в зрелом возрасте, чаще в 30-40 лет. Эти опухоли в основном солидные, петрифициарование выражено слабо или вообще отсутствует

Клиническая картина

Характеризуется сочетанием следующих основных симптомов: эндокринно-обменных нарушений, снижения зрения и синдрома внутричерепной гипертензии.

Эндокринные нарушения представлены дисбаланасом гонадотропного гормона, лютеинизирующего гормона, аденокортикотропного гормона (АКТГ), соматотропного гормона (СТГ), из чего следуют вторичный гипогонадизм, гипотиреоз, гипокортицизм, несахарный диабет, нарушение жирового обмена.

Симптомы гипоталамо-гипофизарной дисфункции:

-отставание в росте и/или снижение темпов роста (до 4 см в год) у детей допубертатного возраста;

-жажда, полиурия, энурез;

-быстрое нарастание массы тела;

-мышечная слабость, быстрая утомляемость;

-задержка половго развития у детей;

-снижение либидо и импотенция у мужчин, нарушени яменструального цикла у женщин.

Степень выраженности эндокринной недостаточности в значительной степени определяется локализацией, размерами опухоли и возрастом больного.

Зрительные нарушения относятся к числу ранних и наиболее существенных проявлений кринофарингиом и больше чем в половине случаев являются первыми симптомами заболевания.

Синдром повышения внутричерепного давления наиболее характерен для краниофарингиом, располагающихся в III желудочке, и обусловлен сдавлением межжелудочковых отверстий и реже — окклюзией на уровне водопровода мозга.

Клинические проявления краниофарингиом могут включать и симптомы со стороны среднего мозга, медиобазальных отделов лобных и височных долей, а при выраженном ретроселлярном росте — признаки воздействия на структуры задней черепной ямки.

Краниофарингиомы

Краниофарингеомы (КФ) составляют 2,5-4% от всех мозговых опухолей; при этом около 50% случаев приходятся на детский возраст. Пик встречаемости: возраст 5-10 лет. Возникают они из передне-верхнего края гипофиза; они выстланы многослойным чешуйчатым эпителием. Некоторые КФ могут возникать первично в III желудочке. Практически все КФ имеют плотный и кистозный компоненты; жидкость в кистах может быть различной, но обычно она содержит кристаллы холестерола. КФ относятся к доброкачественным опухолям и не подвергаются злокачественному перерождению. Тем не менее, трудности в их удалении делают их течение склонным к частым рецидивам и необходимости регулярного наблюдения и повторных хирургических и лучевых вмешательств.

Какие клинические проявления характерны для краниофарингеом?

За счет вовлечения в патологический процесс гипоталамо-гипофизарной системы у пациентов развиваются самые разнообразные нарушения – несахарный диабет, гипопитуитаризм с типичным отставанием в росте (у детей), нарушения зрения (за счет первичного воздействия на зрительные пути и вторично за счет внутричерепной гипертензии), гидроцефалия. Локализация же является определяющим фактором трудности радикального удаления опухоли, высокой частоты рецидивов и необходимости комбинированного лечения (лучевая терапия и радиохирургия), заместительной гормональной терапии.

Существуют ли особенности в диагностике краниофарингеом?

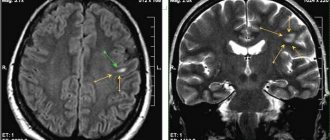

Методом выбора в диагностике КФ является эндокринологическое обследование в сочетании с МРТ головного мозга без и с контрастным усилением Частым феноменом на СКТ головного мозга без контраста и даже на обзорных краниограммах, является наличие кальцификатов в хиазмально-селлярной области — у детей в 85% случаев, у взрослых в 40%.

Какие методы лечения используются при краниофарингеомах?

Хирургическое удаление является методом первого выбора в лечении впервые выявленных КФ, т.к. эти опухоли как правило, диагностируются уже при наличии развернутой клинической картины на фоне крупных размеров образования. При удалении гигантских краниофарингеом летальность может достигать 5-10%, преимущественно в связи с повреждением гипоталамических структур. Небольшие краниофарингеомы хорошо поддаются хирургическому удалению трансназальным транссфеноидальным доступом с использованием нейроэндоскопической техники. Большинство рецидивов наблюдается в течение 1 года, меньшее в срок >3 лет (очень поздние рецидивы наблюдаются в тех случаях, когда предполагалось «тотальное» удаление). При повторных операциях количество осложнений и летальность выше.

Стереотаксическая радиохирургия является методом выбора в лечении небольших рецидивов краниофарингеом как у детей, так и взрослых. КФ достаточно радиочувствительные опухоли и не требуют применения высоких доз облучения. В большинстве случаев, даже интимное прилежание зрительных путей не ограничивает возможность эффективного воздействия на опухоль.

Стереотаксическая лучевая терапия показана при больших размерах рецидивов КФ (более 3 см), упорном рецидивировании после оперативного лечения и/или невозможности хирургического удаления. Проводится в режимах гипофракционирования или стандартного фракционирования.

Проведение обычной лучевой терапии считается неоправданным в связи с высоким риском эндокринных нарушений, неврита зрительных нервов, деменции.

Во всех случаях стереотаксического облучения краниофарингеомы кистозного строения могут значительно увеличиваться в размерах за счет постлучевых изменений (не путать с продолженным ростом!), что в условиях функциональной насыщенности данной анатомической области может требовать пункционного или трансназального опорожнения опухолевой кисты. Для сОлидных опухолей данный эффект не характерен.

Диагностика

Наиболее простой и доступный метод — рентгенография черепа. Наличие петрификатов в хиазмально-селялрнйо области, изменения формы и размеров турецкого седла служат достоверными критериями, которые в совокупности с клииническими проялвениями позволяют поставить диагноз.

Изменения, которые выявляются с помощью МРТ или КТ, достаточно характерны и в подавляющим числе наблюдений позволяют уточнить диагноз. Каждый из методов имеет свое приеимущество, КТ дает более полную информацию о строении опухоли, плотности кист и наличии участков обызвествления. На МРТ хуже дифференцируются петрификаты, зато более четко выявляются замеры опухоли и ее топография.

Лечение

Решение о характере операции и доступе к опухоли должно быть строго индивидуальным и определяться топографией краниофаригиом и ее структурой. Различают тотальное, субтотальное и частичное удаление опухоли. Радикальность удаления определяют на основании впечатления хирурга и данных проведенных после исследований КТ И МРТ.

Тотальным следует считать удаление опухоли, когда контрольное исследование не выявляет никаких ее остатков и хирург уверен, что опухоль удалена полностью.

При субтотальном удалении хирург вынужден оставить фрагменты опухоли (капсул) вблизи дна III желудочка, на крупных артериях и других важных структурах.

Хируругический доступ и техника удаления в значительной степени определяется локализацией опухоли, поэтому их целесообразно рассматривать в зависимости от топографии краниофарингиом.

Прогноз

Прогноз при своевременном удалении опухоли и отсутствии малигнизации благоприятный, возможно возвращение к труду.

См. также Гипофиз, опухоли; Головной мозг, опухоли.

Библиография:

Арендт А. А. Клиника и диагностика краниофарингиом, Вопр, нейрохир., т. 21, № 5, с. 18, 1957; он же, Хирургическое лечение краниофарингиом, там же, т. 22, № 5, с. 11, 1958; он же, Анализ хирургического лечения краниофарингиом, там же, т. 23, № 1, с. 17, 1959; Бабчин И. С. О хирургическом лечении краниофарингиом, там же, т. 16, № 5, с. 14, 1952; Грехов В. В. Структура паренхимы краниофарингиом (опухолей Эрдгейма), там же, т. 23, № 5, с. 1, 1959, библиогр.; Опухоли головного мозга, под ред. А. И. Арутюнова, с. 114, М., 1975, библиогр.; Попов Н. А. Опухоли гипофиза и гипофизарной области, с. 106, Л., 1956; Bartlett J. R. Craniopharyngiomas, Brain, v. 94, p. 725, 1971; Clinical microneurosurgery, ed. by W. Th. Koos a. o., Stuttgart, 1976, bibliogr.; Koos W. Th. a. Miller М. H. Intracranial tumors of infants and children, p. 188, Stuttgart, 1971; Matson D. D. a. Сrigler J. F. Management of craniopharyngioma in childhood, J. Neurosurg., v. 30, p. 377, 1969; Rand R. W. Micro-neurosurgery, St Louis, 1969; Wertheimer P. et Corradi M. Les craniopharyngeomes aprfcs 40 ans, Neurochirurgie, t. 3, p. 3, 1957, bibliogr.; Ziilch K. J. Kraniopharyngeome, Handb, d. Neurochir., hrsg. v. H. Olivecrona u. W. Tonnis, Bd 3 S. 504, B. u. a., 1956.

A. А. Арендт, A. H. Коновалов.