Законы работы аксона

При проведении нервного импульса по аксонам работает четыре главных закона:

- Закон анатомо-физиологической целостности. Проведение возможно только по неповрежденным отросткам нейронов. К этому правилу относится и повреждения в результате изменения проницаемости мембран (под действием наркотиков или ядов).

- Закон изоляции возбуждения. Один аксон – проведение одного возбуждения. Аксоны не делятся друг с другом нервными импульсами.

- Закон одностороннего проведения. Аксон проводит импульс либо центробежно, либо центростремительно.

- Закон отсутствия потерь. Это свойство бездекрементности – при проведении импульса он не затихает и не меняется.

Расположение этих нервных клеток

Пирамидные нейроны можно найти в разных точках нервной системы, но они гораздо более распространены в некоторых конкретных областях. Среди них выделяются следующие.

Кора головного мозга

Пирамидные нейроны находятся в основном в коре головного мозга, образуя часть большей части этого и обнаружены в пяти из шести слоев, которые составляют эту область мозга. В частности, они могут наблюдаться в зернистых и пирамидальных слоях, как внешних, так и внутренних.

Они особенно выделяются в третьем и пятом слоях (которые на самом деле называют внешними пирамидальными и внутренними пирамидальными), и они больше, чем глубже в коре. В пределах коры также есть области, где ее существование было обнаружено чаще.

Моторная кора

В моторной коре мы можем найти большое количество пирамидальных нейронов, особенно связанных с моторным управлением. В этой области коры Есть много известных как клетки Бетца гигантские пирамидальные нейроны, которые передают двигательную информацию от мозга к областям спинного мозга, где они синаптаны с двигательными нейронами, которые активируют движение.

Префронтальная кора

Пирамидные нейроны также могут быть обнаружены в префронтальной коре, влияя на высшие психические процессы. Считается, что эти клетки они являются основными первичными возбуждениями нейронов префронтальной Участвуя в многочисленных функциях и считая себя исконными для существования контроля поведения.

Кортикоспинальный тракт

Пирамидные нейроны особенно хорошо видны вдоль кортикоспинального тракта, который посылает моторную информацию из разных ядер мозга отвечает за моторику к мотонейронам это приведет к сокращению мышц, проходя через спинной мозг.

Гиппокамп

Не только в коре мы можем найти пирамидные нейроны, но и мы можем найти в подкорковых структурах , Одним из них является гиппокамп, связанный с такими аспектами, как память и ориентация.

Статья по теме: «Гиппокамп: функции и структура органа памяти»

Амигдала

Другая структура, в которой обнаружены эти нейроны, находится в миндалевидном мозге, области лимбической системы, связанной с эмоциональной памятью.

Строение нервной клетки

Нейроны в мозге имеют неправильную форму, они могут быть похожи на листик или цветок, обладать различными бороздами и извилинами. Цветовая палитра также разнообразна. Ученые полагают, что существует взаимосвязь между цветом и формой клетки и ее назначением.

Например, рецептивные поля клеток проекционной области зрительной коры имеют вытянутую форму, это помогает им избирательно реагировать на отдельные фрагменты линий с различной ориентацией в пространстве.

Каждая клетка имеет тело и отростки. В мозговой ткани принято выделять серое и белое вещество. Тела нейронов вместе с глиальными клетками, обеспечивающими защиту, изоляцию и сохранение структуры нервной ткани, составляют серое вещество. Отростки, организованные в пучки в соответствии с функциональным назначением, – это белое вещество.

Виды отростков:

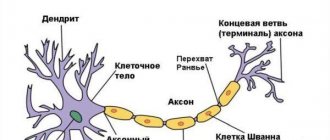

- аксоны – имеют удлиненный вид, на конце ветвятся на терминали – нервные окончания, которые необходимы для передачи импульса к другим клеткам;

- дендриты – более короткие, чем аксоны, также имеют разветвленную структуру; через них нейрон получает информацию.

Благодаря такому строению нейроны в головном мозге «общаются» между собой и объединяются в нейронные сети, которые и образуют мозговую ткань. И дендриты, и аксоны постоянно растут. Эта пластичность нервной системы лежит в основе развития интеллекта.

Классификация

Структурная классификация

На основании числа и расположения дендритов и аксона нейроны делятся на безаксонные, униполярные нейроны, псевдоуниполярные нейроны, биполярные нейроны и мультиполярные (много дендритных стволов, обычно эфферентные) нейроны.

Безаксонные нейроны

— небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. Функциональное назначение безаксонных нейронов слабо изучено.

Униполярные нейроны

— нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге. Многие морфологи считают, что униполярные нейроны в теле человека и высших позвоночных не встречаются.

Биполярные нейроны

— нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях.

Мультиполярные нейроны

— нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе.

Псевдоуниполярные нейроны

— являются уникальными в своём роде. От тела отходит один отросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт покрыт миелиновой оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по одной из ветвей возбуждение идёт не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами являются разветвления на конце этого (периферического) отростка. Триггерной зоной является начало этого разветвления (то есть находится вне тела клетки). Такие нейроны встречаются в спинальных ганглиях.

Функциональная классификация

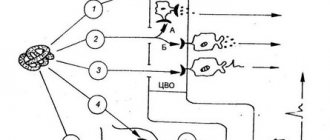

По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны).

Афферентные нейроны

(чувствительный, сенсорный, рецепторный или центростремительный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания.

Эфферентные нейроны

(эффекторный, двигательный, моторный или центробежный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние — не ультиматные.

Ассоциативные нейроны

(вставочные или интернейроны) — группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными.

Секреторные нейроны

— нейроны, секретирующие высокоактивные вещества (нейрогормоны). У них хорошо развит комплекс Гольджи, аксон заканчивается аксовазальными синапсами.

Морфологическая классификация

Морфологическое строение нейронов многообразно. При классификации нейронов применяют несколько принципов:

- учитывают размеры и форму тела нейрона;

- количество и характер ветвления отростков;

- длину аксона и наличие специализированных оболочек.

По форме клетки, нейроны могут быть сферическими, зернистыми, звездчатыми, пирамидными, грушевидными, веретеновидными, неправильными и т. д. Размер тела нейрона варьирует от 5 мкм у малых зернистых клеток до 120—150 мкм у гигантских пирамидных нейронов.

По количеству отростков выделяют следующие морфологические типы нейронов:

- униполярные (с одним отростком) нейроциты, присутствующие, например, в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге;

- псевдоуниполярные клетки, сгруппированные вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях;

- биполярные нейроны (имеют один аксон и один дендрит), расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях;

- мультиполярные нейроны (имеют один аксон и несколько дендритов), преобладающие в ЦНС.

От редакции : Болезнь Альцгеи?мера

Классификации нейронов

Лекция 2 Анатомия ЦНС 2009

План лекции

- Микроструктура нервной ткани

- Нейрон как основная морфо-функциональная единица

- нервной системы

- Классификации нейронов

- Морфо-функциональная характеристика синапса

- Общая характеристика нервных волокон

- Структурно-функциональная характеристика глиальных клеток

Микроструктура нервной ткани

Клетка. Согласно клеточной теории клетка является элементарной единицей строения, функционирования и развития живого организма.

Ткань – исторически сложившаяся совокупность клеток и межклеточного вещества, обладающих общностью происхождения, строения и функций. В организме человека выделяют 4 основных вида тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная и нервная. Эпителиальная ткань покрывает тело снаружи и выстилает полости внутренних органов. Мышечная ткань образует скелетные мышцы тела, мышцу сердца и мышцы внутренних органов и сосудов. Соединительная ткань образует кости, хрящи, плотные оболочки вокруг внутренних органов, кровь и т.д. Нервная ткань образует нервную систему.

В организме животного и человека существует 4 основные разновидности тканей: мышечная, соединительная (кровь, кости, связки, хрящи, подкожная жировая клетчатка и т.д.), эпителиальная (кожа и слизистые полостей органов) и нервная.

Нервная ткань образована клетками двух типов: нейронами, осуществляющими специфические функции нервной системы, и глиальными клетками, которые являются вспомогательными и выполняют функции опоры, изоляции, питания (трофики) нейронов. Нейроны в нервной ткани за счет своих отростков соединяются в очень сложные системы, взаимодействие между нейронами осуществляется за счет специфических контактов, называемых синапсами.

Нейрон как основная морфо-функциональная единица

Нервной системы

Согласно «нейронной доктрине», сформулированной крупнейшим испанским нейроанатомом Сантьяго Рамон-и-Кахалом (1852-1934), нейрон является основной структурной, функциональной и генетической единицей нервной системы. В нервной системе насчитывается до 1011 нейронов, различающихся по форме и функциям.

Нейрон относится к высокоспециализированным клеткам, способным воспринимать раздражение, преобразовывать его в нервный импульс (свойство возбудимости) и проводить его вдоль поверхности клетки (свойство проводимости) для передачи в синапсе другим нервным клеткам или клеткам эффекторных (рабочих) органов (мышечным или железистым).

Нейрон состоит из сомы (тела или перикариона) и отростков. Размеры тела нейрона колеблются от 5 до 150 мкм. Короткие отростки ветвятся наподобие дерева и поэтому называются дендритами

(от греч.

dendron –

дерево). Их количество в разных нейронах колеблется от одного до тысяч. На дендритах образуются мелкие мембранные выросты

микрошипики длиной до 2—3 мкм. Шипики являются местами синаптических контактов. Они не встречаются в месте отхода дендритов от сомы. Нервное возбуждение всегда проходит в направлении от дендрита к соме.Сома и дендриты нейрона покрыты только клеточной мембраной и внешне выглядят как серое вещество нервной системы.

От сомы отходит один длинный отросток – аксон. Он является основой нервного волокна. Длина такого отростка у человека может достигать I20 см. Аксон служит для проведения нервных импульсов от тела клетки к другим нейронам (или эффекторным органам). Начальную часть аксона, вытянутую в виде воронки от тела клетки, называют аксонным холмиком.

Аксонный холмик наиболее возбудим и является наиболее частым местом генерации нервных импульсов. Сам аксон, или осевой цилиндр, имеет серый цвет. Но основная его часть покрыта как чехлом белой жироподобной миелиновой оболочкой.Поэтому внешне скопления аксонов выглядят как белое вещество нервной системы. Миелиновая оболочка периодически истончается, образуя перехваты Ранвье. За счет миелиновой оболочки нервный импульс распространяется по аксону в десятки раз быстрее, чем по дендритам или соме.

На относительно большом удалении от сомы аксон может ветвиться. Такие боковые отростки называют коллатералями. Каждая из коллатералей на самом окончании также, как правило, ветвится, эти ветвления называют терминалями (от лат. terminalis – заключительный, конечный). Терминали уже не покрыты миелином. На конце каждой терминали есть вздутие, которое является составной частью синапса (пресинапс).

Нейрон, как и типичная животная клетка, имеет в своем внутреннем строении плазматическую мембрану, ядро, цитоплазму и органеллы.

Особенностью строения нейрона является большое количество рибосом на эндоплазматической сети в соме, которое при специальных способах окраски выглядит как тигроидное вещество (вещество Ниссля). В цитоплазме нейрона содержатся органеллы специального назначения микротрубочки

и

микрофиламенты

, которые различаются размером и строением. Микрофиламенты представляют внутренний скелет цитоплазмы и расположены в соме. Микротрубочки тянутся вдоль аксона по внутренним полостям от сомы до окончания аксона. По ним распространяются биологически активные вещества.

После созревания нейроны не способны к делению в силу своей высокой специализации. Именно эта особенность нейронов обеспечивает сохранение всей информации, которую организм усваивает в течение жизни. Соответственно погибшие нейроны не возмещаются, однако, при отрезании аксона в периферической нервной системе может происходить его повторное прорастание в иннервируемый орган.

Классификации нейронов

При классификации нейронов используют различные основания для их разделения: по форме сомы, количеству отростков, по функциям и по эффектам, которые нейрон оказывает на другие клетки.

1. В зависимости от формы сомы различают зернистые (ганглиозные) нейроны, у которых сома имеет округлую форму, пирамидные нейроны разных размеров — большие и малые пирамиды, звездчатые нейроны, веретенообразные нейроны и т.д. (рис. 6).

2. По количеству отростков в нейроне различают:

а) мультиполярные нейроны –

состоят из тела, нескольких отходящих от него дендритов и одного аксона (встречаются в ЦНС человека чаще всего):

б) биполярные нейроны

– состоят из тела, аксона и одного дендрита (например, периферийные чувствительные нервы).

в) униполярные нейроны

– имеют только один отросток аксон, воспринимают возбуждение за счёт синапсов, расположенных на теле клетки (у человека такие нейроны обнаружены только в чувствительном ядре тройничного нерва на уровне среднего мозга).

г) псевдоуниполярные нейроны

. Подобные клетки образуются из биполярных нейронов при слиянии двух отростков в один. Этот отросток затем Т–образно разветвляется на два волокна: афферентное и эфферентное (они расположены в спинномозговых ганглиях задних корешков и в чувствительных ганглиях черепно-мозговых нервов). Подобное строение чувствительных нейронов обеспечивает быстрое проведение сигнала к центральной нервной системе, так как миелинизированным оказывается и отросток, выполняющий функции дендрита.

3. В зависимости от выполняемых функцийобычно выделяют нейроны:

а) сенсорные

(чувствительные, афферентные);

б) эффекторные

(эфферентные, двигательные и вегетативные);

в) вставочные

(интернейроны, сочетательные, ассоциативные). Среди них особо выделяют

модуляторные нейроны

, которые не участвуют сами в реакциях, но могут изменять уровень активности других нервных клеток.

г) секреторные нейроны.

Секреторные нейроны вырабатывают различные гормоны, выделяющиеся в кровь и осуществляющие гуморальную регуляцию работы различных органов и систем (например, нейросекреторные клетки гипоталамуса).

4. По эффекту, который нейроны оказывают на другие клетки, различают возбуждающие нейроны и тормозные нейроны. Возбуждающие нейроны повышают активность клеток, с которыми они связаны вплоть до генерации в них возбуждения. Тормозные нейроны, напротив, снижают возбудимость клеток, вызывая угнетающий эффект и затрудняя возникновение в них возбуждения.

Нейроглия

Невроны не способны делиться, потому и появилось утверждение, что нервные клетки не восстанавливаются. Именно поэтому их следует оберегать с особой тщательностью. С основной функцией «няни» справляется нейроглия. Она находится между нервными волокнами.

Эти мелкие клетки отделяют нейроны друг от друга, удерживают их на своем месте. У них длинный список функций. Благодаря нейроглии сохраняется постоянная система установленных связей, обеспечивается расположение, питание и восстановление нейронов, выделяются отдельные медиаторы, фагоцитируется генетически чужое.

Таким образом, нейроглия выполняет ряд функций:

- опорную;

- разграничительную;

- регенераторную;

- трофическую;

- секреторную;

- защитную и т.д.

В ЦНС нейроны составляют серое вещество, а за границами мозга они скапливаются в специальные соединения, узлы – ганглии. Дендриты и аксоны создают белое вещество. На периферии именно благодаря этим отросткам строятся волокна, из которых и состоят нервы.

Функції нейронів

Які функції є у нервової тканини? Нервова система, поряд з ендокринною, здійснює координацію діяльності всього організму. Кожен нейрон є частиною ланцюга в координації того чи іншого фізіологічного (або ж психічного) процесу.

Говорячи взагалі, основна функція нейрона полягає в отриманні і передачі інформації. Це справедливо щодо будь-якої клітини розглянутої системи, адже саме цим вона і займається – отримує від одних клітин і передає іншим інформацію в формі нервових імпульсів.

Читайте також: Групи крові людини — опис, типи, як виникли, які сумісні, резус-фактори крові

Однак для різних нейронів виділяють і більш специфічні функції.

Види нейронів за функціями:

- Аферентні (чутливі): отримують інформацію безпосередньо від рецепторів, здійснюючи взаємодію між зовнішнім світом і нашою нервовою системою.

- Еферентні (рухові): відповідають за здійснення конкретних дій – скорочення м’яз, виділення секрету залозою.

- Асоціативні (вставні): це все “середні” нейрони в ланцюжку, їх може не бути зовсім або бути кілька в одній рефлекторній дузі. Вони зосереджені в ЦНС, відповідають за обробку інформації і, кажучи грубо, прийняття нервовою системою рішень про дію організму.

Покровные ткани

Покровные ткани по-другому называются эпителиальными

Покровные ткани выстилают не только поверхности тела, но и полости внутренних органов. Так желудок, кишечник, ротовую полость, мочевой пузырь и др. изнутри выстилают покровные ткани.

В эпителиальных тканях почти нет межклеточного вещества. Их клетки плотно прилегают друг к другу и формируют от одного до нескольких слоев.

Основные функции эпителия — защита, выработка секрета, газообмен, всасывание, выделение.

выражается в предохранении более глубоких тканей животного от повреждения, перепадов температуры, попадания вредных микроорганизмов. Такую функцию выполняет кожа.

эпителия характерна для кишечника. Здесь питательные вещества с помощью ворсинок кишечника всасываются в кровь.

покровных тканей животного наблюдается в желудке, где его клетки выделяют слизь. Различные железы есть также в коже.

осуществляет эпителий легких, у некоторых животных в газообмене принимает участие также кожа.

выполняет эпителий органов выделения.

Строение нейронов

Файл:Neuron-rus.svg Схема нейрона

Тело клетки

Тело нервной клетки состоит из протоплазмы (цитоплазмы и ядра), снаружи ограничена мембраной из двойного слоя липидов (билипидный слой). Липиды состоят из гидрофильных головок и гидрофобных хвостов, расположены гидрофобными хвостами друг к другу, образуя гидрофобный слой, который пропускает только жирорастворимые вещества (напр. кислород и углекислый газ). На мембране находятся белки: на поверхности (в форме глобул), на которых можно наблюдать наросты полисахаридов (гликокаликс), благодаря которым клетка воспринимает внешнее раздражение, и интегральные белки, пронизывающие мембрану насквозь, в которых находятся ионные каналы.

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм, содержащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также из отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый и сложный цитоскелет, проникающий в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). Цитоскелет нейрона состоит из фибрилл разного диаметра: Микротрубочки (Д = 20-30 нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний. Нейрофиламенты (Д = 10 нм) — вместе с микротрубочками обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ. Микрофиламенты (Д = 5 нм) — состоят из белков актина и миозина, особенно выражены в растущих нервных отростках и в нейроглии. В теле нейрона выявляется развитый синтетический аппарат, гранулярная ЭПС нейрона окрашивается базофильно и известна под названием «тигроид». Тигроид проникает в начальные отделы дендритов, но располагается на заметном расстоянии от начала аксона, что служит гистологическим признаком аксона. Нейроны различаются по форме, числу отростков и функциям. В зависимости от функции выделяют чувствительные, эффекторные(двигательные, секреторные) и вставочные. Чувствительные нейроны воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в мозг. Эффекторные (от лат. эффектус — действие) — вырабатывают и посылают команды к рабочим органам. Вставочные — осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами, участвуют в обработке информации и выработке команд.

Различается антероградный (от тела) и ретроградный (к телу) аксонный транспорт.

Дендриты и аксон

Основные статьи: Дендрит

,

Аксон

Файл:Complete neuron cell diagram ru.svg Схема строения нейрона

Аксон — обычно длинный отросток нейрона, приспособленный для проведения возбуждения и информации от тела нейрона или от нейрона к исполнительному органу. Дендриты — как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки нейрона, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов), и которые передают возбуждение к телу нейрона. Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи со многими (до 20 тысяч) другими нейронами.

Дендриты делятся дихотомически, аксоны же дают коллатерали. В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии.

Дендриты не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства нейронов является аксонный холмик — образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной.

Синапс

Основная статья: Синапс

Си́напс

(греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Одни синапсы вызывают деполяризацию нейрона, другие — гиперполяризацию; первые являются возбуждающими, вторые — тормозными. Обычно для возбуждения нейрона необходимо раздражение от нескольких возбуждающих синапсов.

От редакции : Как определить, что головной мозг умер

Термин был введён в 1897 г. английским физиологом Чарльзом Шеррингтоном.

Строение нервных клеток на клеточном и субклеточном уровнях

Размер нейронов колеблется от 4 до 80 мкм, их тела располагаются в сером веществе мозга и в ганглиях (узлах) периферической нервной системы.

На клеточном уровне (рис. 4)каждый нейрон состоит из тела

,

отростков

(

дендриты и аксон

) и

нервных окончаний

, или

синапсов

(греч.«

synapsis

» – контакт, соединение), с помощью которых нервные клетки взаимодействуют между собой и с рабочими органами. Кроме того, различают

аксональный холмик

– часть тела клетки, вытянутую в виде воронки, непосредственно переходящую в аксон.

Строение нервных клеток на субклеточном уровне принципиально схоже со строением других видов клеток, хотя специализация нейронов обусловила некоторые особенности. Наружная поверхность нейрона, как и у любой другой клетки, образована билипидным слоем плазматической мембраны

(рис. 5, А). Внутриклеточное пространство заполнено

ядром

и

цитоплазмой

. Ядро содержит хромосомы, представляющие собой нити дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Последовательность нуклеотидов в ДНК кодирует всю информацию, необходимую для развития и последующего функционирования нервной клетки.

Цитоплазма – это сложная по химическому составу жидкость, образующая внутриклеточную среду клетки, в которой располагаются цитоплазматические органеллы

. Наиболее важными из них являются:

1) митохондрии,внутри которых в процессе аэробного окисления глюкозы синтезируются молекулы АТФ – универсального переносчика энергии в организме. Митохондрии являются своего рода энергетическими станциями, поставляющими энергию для всех клеточных структур.

2) лизосомы

нервных клеток при электронной микроскопии выглядят в виде плотно упакованных пластин эндоплазматической мембраны, отсюда другое их название –

плотное тельце

. Внутри этих структур содержатся различные ферменты, необходимы для нормального протекания метаболизма в клетке.

3) Внутри нейрона имеется система мембранных канальцев, по которым в клетке транспортируются различные вещества. Эта сеть канальцев называется эндоплазматическим ретикулюмом

(ЭПР). Существует два вида эндоплазматического ретикулюма. На внутренней поверхности мембраны «шероховатого» или гранулярного ретикулюма находятся

рибосомы,обусловливающие эту «шероховатость» мембран. На рибосомах синтезируются различные белковые вещества, предназначенные для секреции. Такие же рибосомы, расположенные в цитоплазме самостоятельно, отдельно от эндоплазматического ретикулюма, называются свободными рибосомами

(4). Вещества, которые в них синтезируются, не секретируются, а используются внутри клетки. Второй вид эндоплазматического ретикулюма называют «гладким», что объясняется отсутствием рибосом. В гладком ЭПР, называемом ещё аппаратом Гольджи, происходит упаковка в мембранные оболочки в виде гранул тех веществ, которые предназначены для секреции. В последующем эти гранулы по специальным микротрубочкам переносятся к поверхности клетки, где они выводятся наружу.

При окраске нейронов гематоксилином и эозином шероховатый ретикулюм окрашивается в виде глыбок базофильного материала (вещество Ниссля

). Обращает на себя внимание неравномерность распределения вещества Ниссля в нейроне: оно обнаруживается в дендритах и теле, но его нет в аксоне и в аксональном холмике. Это отражает функциональную роль разных отделов нейрона и позволяет отличать на гистограммах аксон от дендритов.

5) Сократительные элементы

нервных клеток (рис. 5, Б). Внутри нейронов, особенно вблизи цитоплазматической мембраны, располагается большое количество

микрофиламентов

(нейрофибрилл) и

микротрубочек

(нейротрубочек). Микрофиламенты – это нитевидные полимерные образования толщиной 5–7 нм, образующиеся из мономеров белка F–актина, растворённого в цитоплазме. Микротрубочки аналогичным образом образуются из мономеров белка тубулина, их толщина около 10 нм.

Микрофиламенты и микротрубочки образуют густую сеть под наружной мембраной клетки, соединяясь с мембранными белками и между собой, некоторые волокна пронизывают цитоплазму, заполняющую тело и отростки нервной клетки. Таким образом, микрофиламенты и микротрубочки образуют сократимый скелет клетки (цитоскелет

). Сократительные белки обеспечивают движения участков цитоплазмы клетки относительно друг друга, перемещение веществ на внутренней и наружной поверхностях клеточной мембраны, внутри клетки, вытягивание аксонов и дендритов, изменение их диаметра, а также образование (выпячивание) на аксонах и дендритах мелких мембранных выростов –

микрошипов

(см. рис. 4, 5Б).

Микрошипы, располагающиеся на дендритах и аксонах, несут на своей поверхности синапсы, предназначенные для передачи возбуждения с одной нервной клетки на другую. При частом использовании синапсов, соединяющих два нейрона, увеличивается число микрошипов и синапсов на контактирующих отростках. Этот процесс, называемый неосинаптогенезом

, идёт параллельно с распадом неиспользуемых синапсов, обеспечивая пластичность функций нервной системы.

Нейроны являются возбудимыми клетками, то есть они способны изменять заряд клеточной мембраны и генерировать нервные импульсы под воздействием электрических импульсов, передающихся от других нервных клеток. При активации возбуждающих синапсов возбуждение от пресинаптического нейрона распространяется по дендритам к телу постсинаптического нейрона, в результате этого происходит деполяризация всей его мембраны. Как только достигается критический уровень деполяризации для аксонального холмика, от которого непосредственно отходит аксон, происходит образование центробежных нервных импульсов, идущих по аксону на периферию. Таким образом, нервная система в виде нервных импульсов кодирует, передаёт и перерабатывает информацию о состоянии внешней и внутренней среды, импульсный код используется и для передачи команд рабочим органам.

Эволюция ткани

Основным свойством живого организма является раздражительность или чувствительность. Тип нервной ткани обоснован филогенетическим положением животного и отличается широкой вариативностью, усложняясь в процессе эволюции. Всем организмам требуются определенные параметры внутренней координации и регуляции, надлежащее взаимодействие между стимулом для гомеостаза и физиологического состояния. Нервная ткань животных, особенно многоклеточных, строение и функции которой претерпели ароморфозы, способствует выживанию в борьбе за существование. У примитивных гидроидных представлена звездчатыми, нервными клетками, разбросанными по всему организму и связанными тончайшими отростками, переплетающимися между собой. Такой тип нервной ткани называется диффузной.

Нервная система плоских и круглых червей стволовая, лестничного типа (ортогон) состоит из парных мозговых ганглиев – скоплений нервных клеток и отходящих от них продольных стволов (коннективы), соединенных между собой поперечными тяжами-комиссурами. У кольчецов от окологлоточного ганглия, соединенного тяжами, отходит брюшная нервная цепочка, в каждом сегменте которой – два сближенных нервных узла, соединенных нервными волокнами. У некоторых мягкотелых концентрируются нервные ганглии с образованием головного мозга. Инстинкты и ориентация в пространстве у членистоногих определяются цефализацией ганглиев парного головного мозга, окологлоточным нервным кольцом и брюшной нервной цепочкой.

У хордовых нервная ткань, виды тканей которой сильно выражены, сложно устроена, но такое строение эволюционно обосновано. Разные слои возникают и располагаются на спинной стороне тела в виде нервной трубки, полость – невроцель. У позвоночных дифференцируется в головной и спинной мозг. При формировании головного мозга на переднем конце трубки образуются вздутия. Если у низших многоклеточных нервная система играет чисто связующую роль, то у высокоорганизованных животных осуществляется хранение информации, ее извлечение при необходимости, а также обеспечивает переработку и интеграцию.

У млекопитающих эти мозговые вздутия дают начало основным отделам головного мозга. А вся остальная трубка образует спинной мозг. Нервная ткань, строение и функции которой у высших млекопитающих свои, претерпела значительные изменения. Это прогрессивное развитие коры головного мозга и всех отделов нервной системы, обуславливающих сложную адаптацию к условиям внешней среды, и регуляция гомеостаза.

Строение и функции нейрона[править | править код]

А. Строение и функции нервной клетки

Возбудимые клетки реагируют на раздражители путем изменения состояния мембран. Существуют два типа возбудимых клеток: нервные клетки, которые проводят и преобразуют импульсы в нервной системе, и мышечные клетки, которые сокращаются либо в ответ на нервные импульсы, либо автономно.

Нервная система

человека состоит из более чем 1010 нервных клеток, или нейронов.

Нейрон

— это структурная и функциональная единица нервной системы. Типичный нейрон (мотонейрон, А1) состоит из сомы, или тела клетки, и двух типов отростков -аксона и дендритов. Кроме обычных клеточных органелл, таких как ядро и митохондрии (А2), в нейроне есть нейрофибриллы и нейротрубочки. Нейрон получает афферентные сигналы (возбуждающие и тормозящие) от нескольких, а иногда и от нескольких тысяч соседних нейронов через дендриты (обычно древовидные], и сигналы суммируются вдоль тела нейрона на клеточной мембране (суммация). Аксон начинается от аксонного холмика тела нейрона: он осуществляет передачу эфферентных нервных сигналов к ближайшим либо отдаленным эффекторам (мышечным и секреторным клеткам) и близлежащим нейронам. Аксоны часто имеют ответвления (коллатерали), которые ветвятся далее и заканчиваются вздутиями — синаптическими пузырьками или синаптическими окончаниями. Если суммарный потенциал у аксонного холмика превышает некоторый порог, генерируется потенциал действия, который передается по аксону вниз, где достигает следующего синапса через синаптическое окончание (А1, 3), описанное ниже.

Везикулы, содержащие различные вещества (белки, липиды, сахара и молекулы медиаторов), транспортируются от комплекса Гольджи в соме к синаптическому окончанию и к кончикам дендритов путем быстрого аксонного транспорта (40 см/сутки). Этот вид антероградного (направленного вперед) транспорта по ходу нейротрубочек осуществляется кинезином (миозино-подобным белком), а энергия, необходимая для этого, поставляется АТФ. Эндогенные и экзогенные вещества, такие как фактор роста нервов (ФРН, или NRF), вирус герпеса, вирус полиомиелита и столбнячный токсин, проводятся ретроградным (направленным назад) транспортом от периферических участков к соме со скоростью ~ 25 см/сутки. Медленный аксонный транспорт (~ 1 мм/сутки) играет важную роль при лечении тяжелых невритов.

Плазматическая мембрана сомы продолжается вдоль аксона и называется аксолеммой (А1, 2).

В центральной нервной системе (ЦНС) аксолемма окружена олигодендроцитами, а в периферической — шванновскими клетками (А1, 2). Нервное волокно состоит из аксона и его оболочки. В некоторых нейронах шванновские клетки образуют вокруг аксона многослойную миелиновую оболочку из двойных фосфолипидных слоев (А1, 2), которая изолирует аксон от ионных токов. Миелиновая оболочка прерывается примерно каждые 1,5 мм у перехватов Ранвье (А1). Проводимость миелинизированных нервных волокон гораздо выше, чем немиелинизированных, и увеличивается вместе с диаметром нервного волокна.

Синапс (А3) — это участок, где аксон нейрона взаимодействует с эффекторами или другими нейронами. Синаптическая передача почти у всех млекопитающих осуществляется с помощью химических соединений, а не с помощью электрических сигналов. В ответ на электрический сигнал в аксоне из везикул на пресинаптической мембране происходит высвобождение нейромедиаторов путем экзоцитоза. Медиатор диффундирует через синаптическую щель (10-40 нм) к постсинаптической мембране, где он соединяется с рецепторами, создающими новые электрические сигналы (АЗ). В зависимости от типа участвующих в процессе нейромедиатора и рецептора нейромедиатор оказывает на постсинаптическую мембрану или возбуждающий (например, ацетилхолин в скелетной мышце), или тормозящий эффект (например, глицин в ЦНС). Поскольку постсинаптическая мембрана в норме не высвобождает нейромедиаторы (существует всего несколько исключений), нервные импульсы могут пройти через синапс только в одном направлении. Таким образом, синапс действует как клапан, который обеспечивает упорядоченную передачу сигнала. Синапсы являются также участками, в которых передача нервного импульса может быть преобразована другими (возбуждающими или тормозными) нейронами.

От редакции : Пути передачи, симптомы и лечение вирусного менингита

Виды и характеристики нейронов

Нервные клетки, именуемые нейронами, принимают, отправляют и проводят биоэлектрические сигналы. Различают эфферентные (двигательные) нейроны – это компоненты ЦНС, которые перенаправляют сигналы исполнительным органам, к примеру, скелетным мышцам. Афферентные (чувствительные) нейроны – это такие клетки, которые воспринимают внешние и внутренние стимулы, что обеспечивает связь организма с внешней средой и реакции на изменение функциональной активности внутренних органов.

Вставочные клетки обеспечивают взаимосвязи в рамках общей нейрональной сети. Нейроны всех типов (чувствительные, эфферентные, ассоциативные) являются функциональными единицами, поддерживающими деятельность нервной системы, они находятся во всех тканях организма, где играют роль связующих звеньев между рецепторными (воспринимающими раздражающие стимулы) и эффекторными органами, которые отвечают на раздражающие стимулы.

К эффекторным органам относят мышцы и железы, к рецепторным – органы чувств. Значение проводимых сигналов существенно различается в зависимости от вида клетки и ее роли в функционировании ЦНС. К примеру, чувствительные, воспринимающие импульсы внешней среды, передают сигналы от кожных рецепторов и органов чувств в направлении головного мозга, двигательные нейроны перенаправляют команды, сформированные в мозге, вызывающие сокращение скелетных мышц и инициирующие движение.

Несмотря на разное значение биоэлектрических импульсов, их природа одинакова и заключается в изменении показателей электрического потенциала в области плазматической мембраны нервной клетки. Механизм распространения нервных импульсов основан на способности электрического возмущения, появившегося в одном месте клетки, передаваться на другие участки. При отсутствии факторов, усиливающих сигнал, импульсы затухают по мере удаления от источника возбуждения.

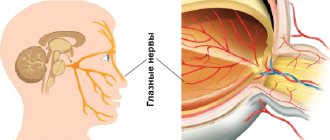

Сенсорный, известный так же как чувствительный – это афферентный нейрон, который проводит импульсы от дистальных участков организма к центральным отделам ЦНС. К примеру, сенсорные образуют волокна, отходящие от светочувствительных клеток органов зрения. Сигналы отходят от сетчатки глаза, направляясь по миллионам аксонов, принадлежащих структурам базальных ганглий, в направлении участка зрительной коры.

Чувствительный нейрон в совокупности с исполнительными (двигательными) нейронами образует простую рефлекторную дугу.

К примеру, коленный рефлекс – безусловная рефлекторная реакция растяжения, возникает в результате активности подобной рефлекторной дуги. Реакция в виде неконтролируемого разгибания голени происходит при механическом воздействии на сухожилие мышцы бедра, пролегающее под надколенником. Механизм реакции:

- Механическое воздействие на нервно-мышечные веретена, пролегающие в мышце-разгибателе бедра.

- Повышение интенсивности нервных сигналов в окончаниях, оплетающих нервно-мышечные веретена, вследствие их растяжения.

- Передача импульсов чувствительным нейронам, находящимся в спинальных ганглиях, посредством дендритов, отходящих от бедренного нерва.

- Передача импульсов от чувствительных клеток альфа-мотонейронам, пролегающим в передних рогах в границах спинного мозга.

- Передача сигнала от альфа-мотонейронов способным к сокращению мышечным волокнам бедренной мышцы.

В механизме коленного рефлекса принимают участие интернейроны, которые передают тормозящие импульсы мотонейронам мышц-сгибателей, и другие вставочные нейроны, к примеру, клетки Реншоу. В механизме коленного рефлекса также задействованы гамма-мотонейроны, которые регулируют интенсивность растяжения веретен.

В спинном мозге, образованном серым веществом, расположены нейроны трех типов – моторные, вставочные, вегетативные. Причем вегетативные находятся в висцеральных (относящихся к внутренним органам) ядрах. Эти клетки взаимодействуют с афферентными (восходящие проводящие пути, которые передают импульсы от периферических рецепторов в центральные зоны ЦНС) волокнами, отвечающими за общую висцеральную чувствительность.

Висцеральные афференты проводят нервные сигналы (чаще болезненные или рефлекторные ощущения) от внутренних органов, элементов кровеносной системы, желез к соответствующим зонам ЦНС. Висцеральные афференты находятся в составе вегетативного отдела нервной системы. Рефлекторные дуги в рамках вегетативного отдела ЦНС отличаются строением от дуг соматического отдела.

Эфферентные компоненты (нисходящие проводящие пути, которые передают импульсы от корковых и подкорковых зон головного мозга к периферическим участкам) образованы нейронами двух видов – вставочными и эффекторными (двигательными). Вставочные находятся в ядрах, принадлежащих вегетативному отделу ЦНС. Название «вставочный» обусловлено расположением между чувствительным и двигательным нейроном.

Чувствительные

Чувствительный нейрон – это такой компонент нервной системы, который передает в мозг информацию о раздражителях, воздействующих на определенный участок тела. Примером раздражителей могут служить факторы: солнечный свет, механическое воздействие (удар, касание), действие химического вещества. Чувствительные нейроны расположены в ганглиях мозга – спинного и головного.

Связь, образованная с чувствительным нейроном, может провоцировать возбуждение или торможение, которое направляется по нервным волокнам к корковым отделам мозга. По мере возрастания уровня сенсорных путей, передаваемая информация перерабатывается с идентификацией важных признаков. Чувствительные относятся к псевдоуниполярным нейронам – их аксон и дендриты отходят от тела вместе, впоследствии разделяются и находятся в спинном, головном мозге (аксон) и в периферических отделах тела (дендриты).

Вставочные

Вставочные нейроны передают преобразованные нервные импульсы, полученные в результате обработки сенсорной информации, поступившей из разных источников, к примеру, от органов зрения и кожных рецепторов. В результате переработанная информация становится исходными данными для формирования адекватных двигательных команд.

Двигательные

Двигательные нервные клетки бывают двух видов – крупные и мелкие. В первом случае речь идет об α-мотонейронах, во втором – о γ-мотонейронах. Альфа-мотонейроны присутствуют в базальных ядрах латеральной (ближе к боковой плоскости) и медиальной (ближе к срединной плоскости) локализации. Это самые крупные клетки, присутствующие нервной ткани.

Их аксоны взаимодействуют с поперечнополосатыми волокнами, содержащимися в составе скелетных мышц. В результате образуются синапсы (места передачи нервных сигналов). Аксоны альфа-мотонейронов взаимосвязаны со вставочными аналогами, известными так же как клетки Реншоу, что приводит к формированию коллатеральных путей и тормозных синапсов в спинном мозге.

Гамма-мотонейроны находятся в составе нервно-мышечного веретена, которое представляет собой сложный рецептор, состоящий из нервных окончаний (афферентных, эфферентных). Главная функция нервно-мышечных веретен заключается в регуляции силы и скорости сокращения или растяжения мускулатуры скелета.

Нейрон и его строение

Часто можно слышать, что умственные способности человека гарантирует наличие серого вещества. Что это за вещество и почему оно серое? Такой цвет имеет кора головного мозга, состоящая из микроскопических клеток. Это нейроны или нервные клетки, которые обеспечивают работу нашего мозга и управление всем организмом человека.

Как устроена нервная клетка

Нейрон, как и любая живая клетка, состоит из ядра и клеточного тела, которое называют сома. Размер самой клетки микроскопический – от 3 до 100 мкм. Однако это не мешает нейрону быть настоящим хранилищем разнообразной информации. Каждая нервная клетка содержит в себе полный набор генов – инструкций по производству белков. Одни из белков участвуют в передаче информации, другие создают защитную оболочку вокруг самой клетки, третьи участвуют в процессах памяти, четвертые обеспечивают смену настроения и т. д.

Даже небольшой сбой в одной из программ по производству какого-то белка может привести к тяжелым последствиям, заболеванию, нарушению психической деятельности, слабоумию и т. д.

Каждый нейрон окружен защитной оболочкой из глиальных клеток, они буквально заполняют все межклеточное пространство и составляют 40 % от вещества головного мозга. Глия или совокупность глиальных клеток выполняет очень важные функции: защищает нейроны от неблагополучных внешних воздействий, поставляет нервным клеткам питательные вещества и выводит продукты их жизнедеятельности.

Глиальные клетки стоят на страже здоровья и целостности нейронов, поэтому не допускают проникновение в нервные клетки многих посторонних химических веществ. В том числе и лекарственных препаратов. Поэтому эффективность различных лекарств, призванных усилить деятельность мозга, совершенно непредсказуема, и действуют они по-разному на каждого человека.

Дендриты и аксоны

Несмотря на сложность устройства нейрона, сам по себе он не играет существенной роли в работе мозга. Наша нервная деятельность, в том числе мыслительная активность – это результат взаимодействия множества нейронов, обменивающихся сигналами. Прием и передача этих сигналов, точнее, слабых электрических импульсов происходит с помощью нервных волокон.

Нейрон имеет несколько коротких (около 1 мм) разветвленных нервных волокон – дендритов, названных так из-за схожести с деревом. Дендриты отвечают за прием сигналов от других нервных клеток. А в качестве передатчика сигналов выступает аксон. Это волокно у нейрона только одно, зато оно может достигать в длину до 1,5 метров. Соединяясь с помощью аксонов и дендритов, нервные клетки образуют целые нейронные сети. И чем сложнее система взаимосвязей, тем сложнее наша психическая деятельность.

Работа нейрона

В основе сложнейшей деятельности нашей нервной системы – обмен слабыми электрическими импульсами между нейронами. Но проблема в том, что изначально аксон одной нервной клетки и дендриты другой не соединены, между ними находится пространство, заполненное межклеточным веществом. Это так называемая синаптическая щель, и преодолеть ее сигнал не может. Представьте, что два человека тянут друг к другу руки и совсем чуть-чуть не дотягиваются.

Эта проблема решается нейроном просто. Под воздействием слабого электрического тока возникает электрохимическая реакция и формируется белковая молекула – нейротрансмиттер. Эта молекула и перекрывает синаптическую щель, став своеобразным мостиком для прохождения сигнала. Нейротрансмиттеры выполняют и еще одну функцию – они связывают нейроны, и чем чаще проходит сигнал по этой нервной цепи, тем сильнее эта связь. Представьте брод через реку. Проходя по нему, человек бросает в воду камень, и затем каждый следующий путник поступает так же. В результате возникает прочный, надежный переход.

Такое соединение между нейронами называют синапсом, и оно играет важную роль в деятельности мозга. Считается, что даже наша память – это результат работы синапсов. Эти связи обеспечивают большую скорость прохождения нервных импульсов – сигнал по цепи нейронов движется со скоростью 360 км/час или 100 м/сек. Можно посчитать, за какое время в головной мозг попадет сигнал от пальца, который вы случайно укололи иголкой. Есть старая загадка: «Что быстрее всего на свете?». Ответ: «Мысль». И это очень было точно подмечено.

Подводим итог

Все наши автоматические и рефлекторные действия происходят под надзором именно спинного мозга. Исключение составляют лишь те, которые контролирует сам головной мозг. Например, воспринимая увиденное с использованием глазного нерва, который идет прямо в головной мозг, мы меняем угол зрения при помощи мышц глазного яблока, которые уже контролируются спинным мозгом. Плачем мы, кстати, тоже по приказу спинного мозга – слезными железами «командует» именно он. Сознательные наши действия начинаются в головном мозге, но как только они становятся автоматическим, их контроль переходит к спинному мозгу. Можно сказать, что нашему пытливому головному мозгу нравится учиться. А когда он уже научился, ему становится скучно и он отдает «бразды правления» своему более древнему в эволюционном плане собрату.