Чувствительные виды

К этой группе относятся обонятельные, зрительные и слуховые нервы.

Обонятельные нервы имеют отростки, находящиеся в слизистой носа. Начинаясь с носовой полости, они пересекают решетчатую пластинку и подходят к обонятельной луковице, где первый нейрон заканчивается, и начинается центральный путь.

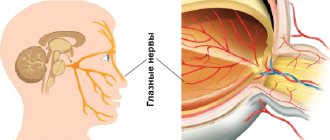

Зрительная пара состоит из волокон, отходящих от сетчатки, колбочек и палочек. Все нервы входят в один ствол в полости черепа. Вначале они образуют перекрест, а затем зрительный тракт, огибающий ножку мозга и отдающий волокна зрительным центрам. В один нерв входит около миллиона волокон (аксонов нейронов глазной сетчатки) и, кроме того, в нем имеется одно влагалище снаружи, а другое — внутри. Нерв проникает в череп через зрительный канал.

К восьмой паре относятся слуховые черепные нервы — 12 пар остальных, кроме этих трех, относятся к двигательным или смешанным. У слуховых нервов волокна направлены от среднего уха к ядрам. В каждый из них входит преддверный и улитковый корешок. Они отходят от среднего уха и входят в мостомозжечковый угол.

Методы исследования

Функциональное состояние Преддверно-улиткового нерва определяется при комплексном исследовании слухового и вестибулярного анализаторов (см. Аудиометрия, Вестибулометрия). Вестибуло-метрические, аудиологические и ото-неврологические методы исследования позволяют дифференцировать поражение П.-у. н. в пределах внутреннего уха или его корешка во внутреннем слуховом проходе и мостомозжечковом углу. При тонической диагностике учитывается возможность вовлечения в процесс V, VI, VII, IX, X черепно-мозговых (черепных, Т.) нервов, топографически объединенных с преддверно-улитковым нервом.

Двигательные виды

В другую группу из 12 пар черепных нервов входят глазодвигательные, блоковые, добавочные, подъязычные и отводящие нервы.

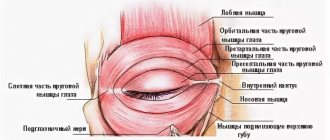

Третья пара, то есть глазодвигательные нервы, содержат вегетативные, двигательные и парасимпатические волокна. Они делятся на верхнюю и нижнюю ветви. Причем к двигательной группе относятся только верхние ветви. Они входят в мышцу, которая поднимает веко.

К следующей группе относятся блоковые нервы, приводящие глаза в движение. Если сравнить все черепные нервы — 12 пар — то эти являются самыми тонкими. Они берут начало от ядра на покрышке среднего мозга, затем огибают ножку мозга и направляются в глазницу, иннервируя верхнюю косую мышцу яблока глаза.

Отводящие нервы имеют отношение к прямой глазной мышце. В них есть двигательное ядро в ямке. Выходя из мозга они направляются к верхней глазничной щели, иннервируя там прямую глазную мышцу.

Добавочные нервы берут начало от продолговатого мозга и шейных участках спинного мозга. Отдельные корешки соединяются в один ствол, проходящий через отверстие и делящийся на наружную и внутреннюю ветви. Внутренней ветвью, в которой есть волокна, участвующие в иннервации гортани и глотки, он прикреплен к блуждающему нерву.

И последние из 12 пар черепных нервов (таблица которых для удобства представлена в конце статьи), относящиеся к двигательным, являются подъязычными нервами. Происхождение этот нерв имеет спинномозговое. Но, со временем, его корешок переместился в череп. Понятно, что это двигательный нерв языка. Корешки выходят из продолговатого мозга, затем пересекают сонную артерию и входят в язычную мускулатуру, разделяясь на ветви.

Смешанные виды

К этой группе относят тройничные, лицевые, языкоглоточные и блуждающие нервы. В смешанных нервах есть ганглии, похожие на те, что имеются у спинномозговых, но у них нет передних и задних корешков. У них волокна двигательного и чувствительного типов соединяются в общий ствол. Также они могут просто находиться рядом.

Выход 12 пар черепных нервов разный. Так, третья, седьмая, девятая и десятая пары имеют парасимпатические волокна на выходных участках, которые направлены к вегетативным ганглиям. Многие из них объединены ветвями, где проходят разные волокна.

Тройничный нерв обладает двумя корешками, где больший является чувствительным, а меньший — двигательным. Иннервация кожи им происходит на теменной, ушной и подбородочной областях. Иннервация также захватывает конъюнктиву и яблоко глаза, твердую оболочку мозга, слизистую — рта и носа, зубов и десен, а также основной части языка.

Тройничные нервы выходят между мозжечковой ножкой, посередине, и мостом. Волокна чувствительного корешка относятся к ганглию, лежащему в височной пирамиде рядом с верхушкой, которая образовалась в результате расщепления твердой оболочки мозга. Заканчиваются они в ядре этого нерва, который находится в ямке, а также ядре спинномозгового пути, продолжающегося в продолговатый мозг, а затем направляющегося в спинной мозг. Волокна корешка двигательного нерва берут начало от ядра тройничного, который находится в мосту.

От ганглия отходят верхне-, нижнечелюстной и глазной нервы. Последний является чувствительным, разделяющимся на носоресничный, лобный и слезный. Иннервация 12 пар черепных нервов различается не только у самих пар, но и у производных ветвей. Так, слезный нерв иннервирует латеральный глазной угол, передавая секреторные ветви слезной железе. Лобный нерв, соответственно, разветвляется на лбу и снабжает его слизистую оболочку. Носоресничный иннервирует глазное яблоко, и от него отходят решетчатые нервы, иннервирующие слизистую носа.

Чувствительным является и верхнечелюстной нерв, проходящий в крыловидно-небную ямку и выходящий на переднюю лицевую поверхность. От него берут начало верхние альвеолярные нервы, которые проходят к зубам верхней челюсти и деснам. Нерв на скулах проходит от ганглия по задним нервам носа к его слизистой и носоглотке. Волокна нервов здесь симпатические и парасимпатические.

К смешанному типу относится нижнечелюстной нерв. Он состоит из двигательного корешка. В его чувствительные ветви входит щечный нерв, снабжающий соответствующую слизистую, ушно-височный, иннервирующий кожу на висках и ушах и язычный, который снабжает кончик и спинку языка. Нижний альвеолярный нерв является смешанным. Проходя в нижней челюсти, он заканчивается на подбородке, разветвляясь здесь в коже и слизистой нижней губы. Ветви у него связаны с вегетативными ганглиями:

- ушно-височный нерв — с ушным, иннервирующим околоушную железу;

- язычный нерв — с ганглием, дающим иннервацию в подъязычную и поднижнечелюстную железы.

К лицевым относят двигательные и чувствительные черепные нервы. Смешанные волокна создают вкусовые ощущения. Одни волокна здесь иннервируют слезные и слюнные железы, а другие — передние две трети части языка.

Лицевой нерв состоит из двигательных волокон, начинающихся в верхнем отделе ямки. К нему относится промежуточный нерв со вкусовыми и парасимпатическими волокнами. Одни являются отростками ганглия, заканчиваясь вкусовыми волокнами блуждающего и языкоглоточного нервов. А другие начинаются в слюноотделительном и слезном ядрах, расположенных рядом с двигательным ядром.

Лицевой нерв начинается в мостомозжечковом углу мозга, а затем переходит в лицевой канал через слуховой проход. Здесь находится барабанная струна и, проходя через полость, соединяется с язычным нервом. В него входят вкусовые и парасимпатические волокна, которые доходят до поднижнечелюстного ганглия.

Лицевой нерв выходит из кости висков и проходит в околоушную железу, сплетаясь там. Отсюда ветви расходятся веерообразным способом. В это время иннервируются все мышцы, относящиеся к мимическим, и некоторые другие. Ветвь на шее от лицевого нерва разветвляется на ней в подкожной мышце.

Языкоглоточной парой реализуется иннервация слезных желез, задний участок языка, внутреннее ухо и глотка. Двигательные волокна направлены к шилоглоточной мышце и сжимателям глотки, а чувствительные — для околоушной железы к ушному ганглию. Ядра этих нервов, в отличие от того, где находятся другие ядра 12 пар черепных нервов, располагаются в ямке — треугольнике блуждающего нерва.

Парасимпатические волокна начинаются в слюноотделительном ядре. Языкоглоточный нерв, отходя от продолговатого мозга тянется к основанию языка. От ганглия начинается барабанный нерв, имеющий парасимпатические волокна, продолжающиеся до ушного ганглия. Далее начинаются язычные, миндаликовые и глоточные нервы. Язычные нервы иннервируют корень языка.

Блуждающая пара реализует парасимпатическую иннервацию в брюшной полости, а также в области груди и шеи. В этот нерв входят двигательные и чувствительные волокна. Здесь самая большая иннервация. Блуждающий нерв имеет двойное ядро:

- дорсальное;

- одиночного пути.

Выйдя позади оливы на шее, он движется с нервно-сосудистым пучком, а затем разветвляется.

Спинной мозг, medulla spinalis. Развитие спинного мозга.

Как уже отмечалось, филогенетически спинной мозг (туловищный мозг ланцетника)

появляется на III этапе развития нервной системы (трубчатая нервная система). В это время головного мозга еще нет, поэтому туловищный мозг имеет центры для управления всеми процессами организма, как вегетативными, так и

анимальными (висцеральные и соматические центры)

. Соответственно сегментарному строению тела туловищный мозг имеет сегментарное строение, он состоит из связанных между собой невромеров, в пределах которых замыкается простейшая рефлекторная дуга. Метамерное строение спинного мозга сохраняется и у человека, чем и обусловливается наличие у него коротких рефлекторных дуг.

С появлением головного мозга (этап кефализации)

в нем возникают высшие центры управления всем организмом, а спинной мозг попадает в подчиненное положение. Спинной мозг не остается только сегментарным аппаратом, а становится и проводником импульсов от периферии к головному мозгу и обратно, в нем развиваются двусторонние связи с головным мозгом. Таким образом, в процессе эволюции спинного мозга образуется два аппарата: более старый сегментарный аппарат собственных связей спинного мозга и более новый надсегментарный аппарат двусторонних проводящих путей к головному мозгу. Такой принцип строения наблюдается и у человека.

Решающим фактором образования туловищного мозга

является приспособление к окружающей среде при помощи движения. Поэтому строение спинного мозга отражает способ передвижения животного. Так, например, у пресмыкающихся, не имеющих конечностей и передвигающихся с помощью туловища (например, у змеи), спинной мозг развит равномерно на всем протяжении и не имеет утолщений. У животных, пользующихся конечностями, возникает два утолщения, при этом, если более развиты передние конечности (например, крылья птиц), то преобладает переднее (шейное) утолщение спинного мозга; если более развиты задние конечности (например, ноги страуса), то увеличено заднее (поясничное) утолщение; если в ходьбе участвуют и передние, и задние конечности (четвероногие млекопитающие), то одинаково развиты оба утолщения. У человека в связи с более сложной деятельностью руки как органа труда шейное утолщение спинного мозга дифференцировалось сильнее, чем поясничное.

Отмеченные факторы филогенеза играют роль в развитии спинного мозга и в онтогенезе

.

Спинной мозг развивается из нервной трубки,

из ее заднего отрезка (из переднего возникает головной мозг). Из вентрального отдела трубки образуются передние столбы серого вещества спинного мозга (клеточные тела двигательных нейронов), прилегающие к ним пучки нервных волокон и отростки названных нейронов (двигательные корешки). Из дорсального отдела возникают задние столбы серого вещества (клеточные тела вставочных нейронов), задние канатики (отростки чувствительных нейронов).

Таким образом, вентральная часть мозговой трубки является первично двигательной

, а дорсальная —

первично чувствительной

. Деление на

моторную (двигательную)

и

сенсорную (чувствительную)

области простирается на всю нервную трубку и сохраняется в стволе головного мозга.

Из-за редукции каудальной части спинного мозга получается тонкий тяж из нервной ткани, будущая filum terminale.

Первоначально, на 3-м месяце утробной жизни, спинной мозг занимает весь позвоночный канал, затем позвоночник начинает расти скорее, чем мозг, вследствие чего конец последнего постепенно перемещается кверху (краниально). При рождении конец спинного мозга уже находится на уровне III поясничного позвонка, а у взрослого достигает высоты I — II поясничного позвонка. Благодаря такому «восхождению» спинного мозга отходящие от него нервные корешки принимают косое направление.

Нарушения

Нарушения функций могут иметь все черепные нервы — 12 пар. Анатомия участков поражений проявляется на разных уровнях ядер или стволов. Чтобы поставить диагноз, проводится углубленный анализ внутричерепных патологических процессов. Если поражение затрагивает одну сторону ядер и волокон, то, скорее всего, речь идет о нарушении функций любой из пораженных 12 пар черепных нервов.

Неврология изучает, впрочем, и симптомы на противоположной стороне. Тогда диагностируется поражение проводящих путей. Бывает и так, что нарушения функций нервов связаны и опухолью, арахноидальной кистой, абсцессом, сосудистыми мальформациями и прочими подобными процессами.

Одновременное поражение 12 пары черепных нервов, то есть подъязычной, а также блуждающего и языкоглоточного, получило название бульбарного паралича. Это очень опасное заболевание, так как существует вероятность патологии самых важных центров мозгового ствола.

Знание топографического нахождения черепных нервов позволяет правильно выявить узкий участок поражения каждого из них. Чтобы провести исследования, задействуют специальные методики. При наличии соответствующего оборудования, сегодня возможно выявить все подробности состояния глазного дна, зрительного нерва, диагностировать поле зрения и очаги выпадения. Компьютеризированное исследование позволяет высокоточно локализовать участок поражения.

Лечение заболевания

Лечение невроза носоресничного нерва состоит в устранении заболевания, повлиявшего на него.

При воспалительных процессах в лор-органах больным показан курс лечения антибиотиками и набором препаратов, влияющих на устранение воспалений и восстановление слизистой оболочки, или оперативное вмешательство (при патологиях носовой перегородки).

При сосудистых заболеваниях больным назначаются препараты с гипотензивным и ноотропным действием. Также лечение проводится с применением вазоактивных лекарственных средств.

Для ослабления болей и других симптоматических и клинических проявления невралгии в медицинской практике применяются местноанестезирующие препараты в сочетании с ненаркотическими обезболивающими и сосудорасширяющими средствами. Их применение обусловлено тем, какой участок носоресничного нерва подвергся патологическому воздействию:

- При невралгии длинного ресничного нерва используется дикаин (0,25%-й раствор для глаз) в смеси с адреналином (4 капли на 10 мл раствора).

- При невралгии подблокового участка носоресничного нерва используется гидрохлорид кокаина (2%-й раствор) в смеси с 0,1%-м адреналином (4 капли на 5 мл препарата). Также применяется раствор лидокаина в виде спрея, который вводят в носовые проходы с соответствующей стороны или в оба сразу (при двухсторонней невралгии) до 4-х раз в сутки.

- При поражении любого участка нерва применяют порошковую смесь папаверина, глюкозы, спазмолитина, димедрола и аминазина 2 раза в сутки.

В качестве дополнительной терапии больным с диагностированным синдромом Чарлина показано курсовое введение витамина В12 внутримышечно, а также внутривенное введение сульфаниламидных препаратов.

Неприятная боль в груди часто является признаком сердечной патологии. Но подобный симптом характерен и для невралгии. Грамотный специалист должен суметь отличить признаки невралгии в области сердца от сердечных болей. О том, как лечить этот недуг, читайте в статье.

Причины и симптомы тригеминальной невралгии рассмотрим в этой теме.

Неврологическое обследование и симптомы нарушения отдельных черепных нервов

Эта методика проводится в определенном порядке. Начинается обследование с обонятельного нерва. Смоченную в раздражителе ватку подносят к ноздрям поочередно. Зрительный нерв исследуют на офтальмологическом осмотре, на основании чего, помимо прямого поражения, удается выявить даже вторичные изменения. Патология может носить застойный характер, дистрофический, воспалительный или же нерв может быть разрушен полностью.

Поражения следующих трех из 12 пар черепных нервов (глазодвигательный, отводящий и блоковый) становятся причиной диплопии и косоглазия. Может возникать также опущение верхнего века, расширение зрачка, двоение в глазах.

Нарушения в пятой паре, то есть в тройничных нервах, ведут к ухудшению чувствительности на той части лица, где они имеются. Это может наблюдаться как в области висков, лба, так и скул, глаз, подбородка и губ. Бывает, что чувствуется сильная боль, появляются высыпания и другие реакции. Ввиду того, что лицевые нервы имеют множество связей, то для этой пары характерны самые разнообразные патологические реакции.

При нарушении слухового нерва ухудшается слух, языкоглоточного — нарушается чувствительность во внутреннем ухе, подъязычного — ограничивается движение языка. В случае с блуждающем нервом развивается паралич мягкого неба или голосовой связки. Кроме того может нарушаться ритм сердца, дыхания, других висцерально-вегетативных функций.

Диагностика невралгии

Дифференциальной диагностикой занимается невролог. Диагностика невралгии начинается с неврологического осмотра пациента с типичными жалобами для этого заболевания. Перечисленные причины невралгий требуют более полного обследования для выявления или исключения основного заболевания.

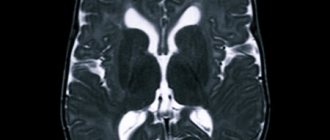

В отдельных случаях может потребоваться дополнительное инструментальное обследование (электронейрография), если причина появления невралгии была травма в проекции нерва. Может потребоваться проведение МРТ позвоночника или какого либо из нервных сплетений в случае какого-либо объёмного воздействия на нервные структуры, как это бывает при грыже или протрузии межпозвонкового диска или опухолях мягких тканей.

Комплексные нарушения и черепные нервы (12 пар): анатомия, таблица

Функции нервных волокон могут нарушаться как изолированно, так и в комплексе, вместе с разными патологиями нижнего черепа. Так, если поражаются все нервы на одной половине черепного основания, то говорят о синдроме Гарсена. При опухоли глазничных костей и мягких тканей имеет место синдром верхней глазничной щели. При поражении и обнятельного, и зрительного нервов возникает синдром Кеннеди.

Эти и другие заболевания возникают как во взрослом, так и в детском возрасте. Для детей особенно часто встречаются поражения нервов, которые связаны с пороком развития.

Ниже представлена структура, по которой можно лучше понять, как действуют черепные нервы (12 пар). Анатомия (таблица основывается на ее знаниях) поможет вам сориентироваться в тонкостях функционирования разных их групп.

Диагностика

Диагностика проводится на основании симптомов, анамнеза, исследований:

- Врач беседует с пациентом, узнает симптомы. Выясняет, какая боль, где располагается. Есть ли инфекционные болезни в области головы. Например, отит, гайморит, удаление зуба, аденоидит.

- Затем осматривает, пальпирует поврежденную область. Выявляется наличие отечности, покраснения.

- Когда врач примерно представляет диагноз, обследует на наличие заболеваний с похожими признаками. То есть проводится дифференциальная диагностика. Направляет на осмотр к стоматологу и оториноларингологу.

- Для определения диагноза существует метод нанесения раствора гидроксида кокаина на слизистую передней части носа. Если пациент перестает чувствовать боль, то это воспаление носо-ресничного нерва.

- Далее следует провести инструментальные исследования. Офтальмоскопию, МРТ головы, биомикроскопию, переднюю риноскопию.

- После установления диагноза назначается лечение.

С помощью дополнительного обследования дифференцируют невралгию носо-ресничного нерва от других заболеваний. И устанавливают точный диагноз.

Биомикроскопия глаза

Проводится с помощью щелевой лампы, основная часть которой выглядит как большая щель. Прибором исследуют структуру глаза, заднюю и переднюю стенки. Этот метод позволяет увидеть любое повреждение, инородное тело, обнаружить заболевание на ранней стадии. Биомикроскопия позволяет увидеть состояние сетчатой оболочки и зрительного нерва.

Офтальмоскопия

Офтальмоскопом исследуют глазное дно. С помощью глазного зеркала можно увидеть сосуды, нервы. Выявить изменения, покраснения, отечность.

Передняя риноскопия

Осуществляется носовым зеркалом. Осматривается передняя часть носовой полости, вводя прибор в ноздри. Наиболее подходящее для этой процедуры , зеркало Гартмана. Врач держит в левой руке прибор, слегка раздвигая ноздрю. При этом видно носовую перегородку, ходы. Так замечаются покраснения, искривления, атрофию и гипертрофию.

Иногда возможно обследовать носовую полость с помощью освещения рефлектором. Его применяют для осмотра детей, поскольку те могут испугаться неизвестного предмета.

МРТ головы

Для точного подтверждения диагноза проводится МРТ головы. Рентгеновское излучение здесь не используется. Обследование производят с помощью магнитных полей, которые создают энергетическое изменение в зоне осмотра. Так получают снимки без применения контраста. На монитор компьютера выводится изображение в разрезе.