Магнитно-резонансная томография позволяет оценить состояние внутренних структур, в том числе и элементов центральной (ЦНС) и периферической (ПНС) нервных систем, безболезненным и безопасным для пациента способом. МРТ головного мозга на вазоневральный конфликт дает возможность диагностировать нарушения и выявить причины патологических изменений.

Метод основан на явлении магнитного резонанса, суть которого заключается в колебаниях ядер водорода в ответ на влияние индукционного поля. Под действием направленного высокочастотного импульса молекулы воды, содержащейся в клетках, обеспечивают ответную реакцию. Чувствительные датчики, установленные на томографе, считывают информацию, поступающую на монитор компьютера в виде монохромных фотографий тонких срезов сканируемой зоны.

Снимки МРТ головного мозга при подозрении на вазоневральный конфликт (аксиальный срез)

Исследование отличается большей информативностью в отношении насыщенных жидкостью рыхлых структур. МРТ головного мозга и нервных стволов визуализирует состояние изучаемого участка и строение окружающих анатомических образований.

Почему происходит вазоренальный конфликт

Под вазоренальным конфликтом понимают наличие дополнительной почечной артерии или аномальное прохождение ее ветви. Это приводит к сдавливанию мочеточника и затруднению оттока мочи, что провоцирует расширение лоханки. Вазоренальный конфликт бывает врожденным или приобретенным. В первом случае причинами патологии являются:

- фиброзно-мышечная дисплазия;

- аневризма артерий в почках;

- гипоплазия почечной артерии;

- сосудистые свищи;

- экстравазальная компрессия почечных артерий.

Вазоренальный конфликт может возникать на фоне тромбозов и эмболий почечной артерии, новообразований в почках, склероза сосудов. Из приобретенных заболевания причинами патологии являются:

- расслаивающая аневризма аорты;

- нефроптоз;

- гломерулонефрит;

- пиелонефрит;

- системные васкулиты;

- болезнь Такаясу;

- злокачественные новообразования;

- атеросклероз;

- мочекаменная болезнь;

- травматическая аневризма почечной артерии;

- инфаркт почки.

Как возникает вазоневральный конфликт?

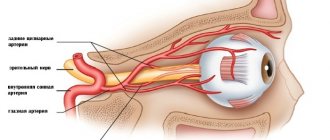

Часты случаи, когда вазоневральный конфликт происходит при пульсации артерии мозжечка, которая переходит к тройничному нерву. Когда сердце сокращается, кровь начинает движение по сосудам. От кровотока в их стенках создается пульсация. Как следствие – идет сдавливание находящегося рядом нерва.

Итогом постоянной компрессии пульсовых колебаний на нервный участок, рядом с которым проходит сосуд, становится его демиелинизация. Нерв теряет миелиновую оболочку (которая присутствует в норме). За счет оболочки идет передача информации по нервным отросткам (также и болевого сигнала), когда она разрушается, человек страдает невралгией тройничного нерва. Именно по этой причине при вазоневральном конфликте наблюдается появление этого синдрома.

Симптомы заболевания

Обратите внимание, что у 25% больных вазоренальная гипертензия протекает бессимптомно. Из-за неспецифичности симптоматики врачи при установлении диагноза сталкиваются с рядом трудностей. Основные симптомы вазоренальной гипертензии:

- боли в глазных яблоках;

- тяжесть в голове;

- головная боль;

- шум в ушах;

- мышечная слабость;

- ухудшение памяти;

- нарушение сердцебиения;

- болезненность в области сердца;

- боль и тяжесть в поясничном отделе;

- тяжесть в груди.

Основной признак

Главный и часто единственный признак заболевания – синдром артериальной гипертензии. Его течение может ничем не отличаться от эссенциальной гипертонии. Вазоренальная гипертензия вызывает стойкое повышение систолического и особенно диастолического артериального давления. Разница между двумя показателями всегда будет маленькой.

Насторожить должно повышение артериального давления в детском, подростковом и молодом возрасте – до 30 лет. Здесь высок риск развития фибромускулярной дисплазии. Для пациентов старше 45 лет характерно атеросклеротическое поражение артерий почек. Обратить внимание стоит на следующие симптомы артериальной гипертензии:

- устойчивость к назначенному лечению;

- повышение диастолического давления;

- стремительное поражение внутренних органов.

Невралгия тройничного нерва

Какие симптомы?

- в иннервационной участке (месте, где отростки тройничного нерва идут через ткани и получают сигналы от ветвей тройничного нерва) проявляются боли. Обычно это одна из двух половин лица,

- болевой синдром накатывает внезапно,

- в 80 из 100 случаев боль исчезает неожиданными приступами и какой-то промежуток времени не беспокоит, в 20 случаях она становится постоянной;

- приступ боли может продолжаться как несколько секунд, так и растянуться на минуты;

- часть лица, которой коснулась патология, во время болевых симптомов может непроизвольно подергиваться за счет мышечных сокращений, кожа иногда краснее, из глаз текут слезы, повышается слюноотделение;

- больной прикладывает руку в болезненному участку и старается пореже дышать;

- как только приступ пройдет, в том месте, где нерв выходит на лицевую поверхность, ощущаются болезненные точки.

Факторы, способствующие появлению болевых приступов:

- Длительное нахождение на холоде, приведшее к переохлаждению;

- Приступы мигрени;

- Нервная напряженность;

- Пережевывание;

- Некоторые продукты способны вызвать приступ (алкогольные напитки);

- Разговор;

- Санация полости рта при помощи щетки.

Другие причины возникновения невралгии:

- Нерв разрушается (бывает при рассеянном склерозе);

- Компрессия нервного отростка новообразованием извне;

- Невринома (тип опухоли);

- Ушибы и переломы костей черепа;

- Болезни инфекционной природы.

Как связаны между собой воспаление тройничного нерва и невралгия тройничного нерва?

Неврит (процесс воспаления) — патология, ставшая итогом распространения воспалительной реакции из близрасположенных органов (в период кариеса, синусита) или проникновения инфекции через кровь. Инфекционное поражение нервного отростка заканчивается тем, что оболочка из миелина истончается, и проявляются симптомы невралгии тройничного нерва.

В кружочек обведено место выхода тройничного нерва, на снимке МРТ виден сосуд крупных размеров, вызывающий сдавление нерва.

Воспаление тройничного нерва на МРТ

Снимки МРТ будут покажут, как демиелинизацию волокон, так и воспалительные заболевания, приведшие к развитию неврита: наличие экссудата в пазухах, отечный процесс в средней и внутренней части уха.

Методы лечения

- при невозможности хирургического лечения;

- как дополнение к операции, если она не привела к снижению давления;

- при стойком повышении артериального давления.

Даже если лекарствами удалось снизить давление, то при сохраняющемся стенозе почечной артерии кровоснабжение нарушается еще больше. В результате у пациента может произойти сморщивание почки, которая полностью утрачивает свою функцию.

Поддерживающая терапия

Поскольку консервативные способы как самостоятельный метод лечения вазоренальной гипертензии неэффективны, их используют в качестве поддерживающей терапии. Ее схема включает следующие мероприятия:

- Нормализация веса тела. Ожирение провоцирует заболевания почек и сосудов, а также повышение артериального давления.

- Отказ от вредных привычек. Нужно исключить курение и алкоголь.

- Активный образ жизни. Пациенту показаны умеренные физические нагрузки.

- Правильное питание. Из рациона исключают жареную и жирную пищу, продукты со стабилизаторами, солью, красителями, высоким уровнем сахара, усилителями вкуса.

На дооперационном этапе или у лиц, которым нельзя проводить операцию, проводится медикаментозное лечение. Основные группы используемых лекарств:

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Антагонисты кальциевых каналов

Хирургическое вмешательство

Устранить стеноз почечных артерий, который спровоцировал повышение давление, можно только хирургическим путем. Основные виды проводимых операций при вазоренальной гипертензии:

Что показывает МРТ при нейроваскулярном конфликте

Магнитно-резонансное исследование визуализирует расположение и состояние внутричерепных структур, позволяя выявить патологические очаги малого диаметра. Сканирование проводят в трех взаимно перпендикулярных проекциях. Послойные снимки показывают перемежающиеся светлые и темные участки, контуры которых соответствуют границам анатомических образований.

С помощью полученных изображений реконструируют 3D-модель изучаемой зоны. Трехмерная проекция визуализирует ствол головного мозга, нервные корешки, кровеносные сосуды и образования, расположенные рядом.

МРТ является наиболее результативным видом диагностики нейроваскулярного конфликта. Волокна аксонов имеют среднюю интенсивность сигнала на Т1- и Т2-взвешенных изображениях, для подтверждения заболевания чаще используют сканирование в особом режиме с жироподавлением.

Томограммы отражают изменения в топографии черепно-мозговых нервов, сосудистые патологии и новообразования. МРТ показывает признаки компрессии корешка, на снимках видны участки демиелинизации волокон в местах сдавления.

Компрессия лицевого нерва на МРТ

В протоколе исследования врач указывает:

- состояние костного канала;

- наличие патологически измененных участков корешков черепно-мозговых нервов в зоне ответвления от ствола ГМ;

- состояние окружающих тканей;

- наличие воспалительных, дегенеративных, неопластических процессов в рассматриваемой зоне;

- вид, расположение, состояние прилегающих вен и артерий.

МРТ показывает степень поражения нервной ткани, выявляет этиологию заболевания и помогает выбрать эффективный метод лечения.

МРТ-диагностика

Эталонным методом постановки диагноза в современной медицине считается магнитно-резонансная томограмма (МРТ) вазоневрального конфликта.

Суть этого метода построена на принципе ядерного магнитного резонанса. Магнитное поле, которое создается внутри томографа, улавливает импульсы от ионов водорода, которые есть во всех тканях организма. Эти импульсы считываются аппаратом, и на компьютере становится видно высокоточное изображение внутренних органов.

В случае с нейроваскулярным конфликтом МРТ поможет установить точную причину компрессии нерва. Это также необходимо перед операционным вмешательством для адекватной оценки его эффективности.

Какая бы артерия ни вызвала компрессию нерва, ранняя МРТ-диагностика дает возможность вовремя назначить эффективное лечение.

Поражение лицевого нерва

Симптомы вазоневрального конфликта лицевого нерва в корне отличаются от поражения тройничного. Это связано с тем, что лицевой нерв выполняет двигательную функцию, в отличие от чувствительного тройничного. Поэтому и нарушения будут в первую очередь двигательные.

Основное клиническое проявление — непроизвольные движения мимических мышц лица. Характерно то, что сначала начинаются непроизвольные сокращения круговой мышцы глаза, которые со временем переходят на всю половину лица. Другая сторона остается незатронутой. При отсутствии лечения сокращения становятся настолько частыми, что больной не может видеть со стороны поражения.

Существуют также атипичные формы заболевания. В таких случаях непроизвольные сокращения начинаются с мышц щеки, а после поднимаются вверх.

В тяжелых случаях приступы появляются даже во сне. Они учащаются после переутомления, стрессовых состояний, тревоги.

Нейроваскулярный конфликт лицевого нерва может развиваться за счет следующих сосудов:

- верхняя и нижняя мозжечковые артерии;

- позвоночная артерия;

- основная артерия;

- множественное воздействие сразу несколькими сосудами.

Следует отличать гемиспазм от других состояний, схожих по своим проявлениям:

- тик — спазм мышц лица психологического характера;

- лицевая миокимия — сокращения отдельных пучков мышечных волокон;

- парез лицевого нерва — нарушение его функции вследствие травмы, воспаления;

- поздняя дискинезия — состояние, которое возникает после приема нейролептиков.

Какие нервы могут поражаться

В повседневной жизни чаще всего можно услышать о вазоневральном конфликте тройничного нерва или лицевого. Последнее состояние еще называют гемифациальным спазмом, что в переводе дословно означает «спазм половины лица». Но данная патология может распространяться и на другие нервы, среди которых:

- слуховой, или преддверно-улитковый нерв;

- языкоглоточный нерв;

- глазодвигательный нерв.