Клапан Ахмеда — это устройство, предназначенное для контроля внутриглазного давления, которое применяют при хирургическом лечении любых типов глаукомы. Его имплантация помогает существенно снизить количество потребляемых лекарств, а также уменьшается риск возникновения гипотонии.

Основным элементом клапана, а вернее, данной дренажной системы, является уникальная мембрана, которая заставляет клапан раскрываться, когда внутриглазное давление в передней камере глаза превышает норму. Трубочки на его задней поверхности обеспечивают связь передней камеры и субтеннонового пространства, делая возможным отток жидкости. Расположенные внутри системы клапаны особо чувствительны к давлению, что и регулирует поток.

Операция признана наиболее эффективным методом хирургического лечения глаукомы. Однако выполняться она может только очень опытными специалистами, вследствие высокого риска развития осложнений.

Показания к проведению операции

- Неэффективность оперативного лечения вторичной глаукомы после проведения трабекулэктомии с применением антиметаболитов или без их применения (аниридия, неоваскулярная и травматическая глаукома).

- Декомпенсация глаукомы после выполнения трабекулэктомии с применением антиметаболитов.

- Значительные рубцовые изменения после иссечения конъюнктивы.

- Неэффективность хирургического лечения врожденной глаукомы проведением трабекулэктомии, трабекулотомии, гониотомии.

В своем составе дренажная система «клапан Ахмеда» имеет склеральный эксплантат, посредством которого формируется фильтрационная подушка. Дистальный конец шунта выводится в переднюю камеру. По нему, жидкость оттекает в область вокруг эксплантата, локализованного в 10-12мм от лимба.

При росте внутриглазного давления, благодаря системе дренажей, происходит пассивный отток внутриглазной влаги с нормализацией его показателей. Степень снижения давления, напрямую зависит от сопротивления жидкостному оттоку. К примеру, чем толще стенки капсулы, тем ВГД выше, вместе с тем, чем больше поверхность площади инкапсуляции, тем ниже ВГД.

Эффективность операции

Говорить об абсолютной эффективности клапана Ахмеда, не предусматривающей дальнейшую терапевтическую поддержу лекарственными препаратами, можно в 30% случаев. Результативность имплантации во многом зависит от исходных показателей, типа и стадии глаукомы, на которой проведено лечение. Если уровень ВГД не превышал 21 мм рт. ст., то у 50-70% пациентов после операции наблюдается устойчивое улучшение. Внутриглазное давление держится на безопасном уровне, глаукома не прогрессирует. Требуемый объём местных противоглаукомных препаратов существенно ниже. В случае неоваскулярной глаукомы операция менее эффективна из-за продолжающейся атрофии глазного яблока и прогрессирующей деструкции сетчатки, протекающей с нарушениями зрительной функции. Дополнительно используемый в ходе операции антиметаболит «Митомицин С» повышает эффективность работы клапана Ахмеда.

Операционные осложнения

- Увеличение объема дренирования, приводящее к сокращению размеров передней камеры. Корректировку подобного состояния осуществляют в раннем послеоперационном периоде, посредством наложения регулируемых швов, способных уменьшать просвет шунта.

- Дистрофия роговицы, возникающая из-за контакта с имплантатом, вследствие плохой фиксации шунта.

- Прогрессирование катаракты, при контакте шунта непосредственно с хрусталиком.

- Дислокация шунта (выпадение) из передней камеры.

- Трофические изменения (пролежни) в районе шунта. Для снижения риска возникновения данного осложнения, поверхность трубочки необходимо покрывать донорской склерой.

- Нарушение проходимости шунта инородным телом, радужкой, стекловидной тканью, кровяным сгустком.

- Двоение в глазах, возникающее при нарушении функционирования глазодвигательных мышц содружественно. Нередко, это случается при размещении клапанного тела в зоне прямой мышцы, или, когда поверхность имплантата имеет большую площадь.

- Образование вокруг фильтрационной подушки плотной капсулы, которое со временем, развивается у 10% прооперированных.

- Поздние эндофтальмиты.

Послеоперационные осложнения имплантации клапана Ahmed

DOI: 10.21689/2311-7729-2016-16-2-103-107

Актуальность

Клапан Ahmed представлен в 1993 г. как первое дренажное устройство с однонаправленным клапанным механизмом, размещенным в корпусе дренажа, способствующим предотвращению послеоперационной гипотонии [1]. Имплантация клапана Ahmed считается эффективным методом лечения пациентов с рефрактерной глаукомой. По данным разных авторов, успех операции варьирует в широком диапазоне – от 43% до 94,4% [1–4]. Эффективность шунтирующей хирургии глаукомы во многом зависит от формирования полупроницаемой капсулы вокруг корпуса дренажных устройств, которая определяет скорость резорбции внутриглазной жидкости и, тем самым, степень снижения ВГД [5, 6]. По данным Minckler D. et al., эффективность трубчатых дренажных устройств снижается примерно на 10% в течение 1 года, и к 5 годам наблюдения имплантаты работают в 50% случаев [7]. Наряду с высоким успехом применения клапана Ahmed при хирургии глаукомы некоторые авторы [6, 8–10] отмечают довольно высокий (23–40%) процент осложнений. В научной литературе осложнения и отдаленные результаты дренажных операций при глаукоме отражены противоречиво. Дискутабельными являются вопросы возникновения побочных явлений дренажной хирургии, технических подходов и качества получаемых фильтрационных подушек на протяжении длительного периода наблюдения [2, 6, 10]. Имплантация клапана вне зависимости от сектора операции часто вызывает тяжелые осложнения, такие как отслойка сосудистой оболочки, мелкая передняя камера, транссклеральное прорезывание трубки, дислокация клапана, гипотония, диплопия, декомпенсация роговицы, катаракта, внутриглазные кровоизлияния, в ряде случаев – отслойка сетчатки, эндофтальмит [11–13]. Цель – проанализировать осложнения после имплантации клапана Ahmed в раннем и отдаленном послеоперационном периодах у пациентов с глаукомой.

Материал и методы

Под наблюдением находились 116 пациентов (121 глаз) с рефрактерной некомпенсированной глаукомой, среди них мужчин – 67 (57,8%), женщин – 49 (42,2%). Возраст пациентов – от 20 до 87 лет (в среднем 62,71±14,25 года). Все больные были с высоким риском развития интра- и послеоперационных осложнений. В 18 глазах операция проводилась на единственно зрячем глазу. В 42 (34,7%) глазах была первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), ранее оперированная. В остальных случаях зарегистрирована неоваскулярная глаукома на фоне посттромботической и пролиферативной диабетической ангиоретинопатии – 21 (17,4%) глаз, при артифакии – 20 (16,6%), вторичная глаукома после перенесенного хронического иридоциклита – 10 (8,4%), после травмы – 8 (6,7%), афакии – 5 (4%), силиконовой тампонады витреальной полости – 5 (4%), сквозной кератопластики – 2 (1,6%), ювенильная – 2 (1,6%), закрытоугольная глаукома – 6 (5%). У 61 (50%) пациента были предшествующие антиглаукомные операции. Сопутствующие заболевания (субкомпенсированный сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз) имелись у 74 (63,8%) пациентов. К моменту операции пациенты постоянно проводили инстилляции 1–3 гипотензивных препаратов. Исходное ВГД варьировало от 26 до 57 мм рт. ст. В 14 глазах офтальмотонус из-за высоких цифр определялся пальпаторно и составлял +++. В 5 глазах ранее проводилась витрэктомия по поводу гемофтальма и выраженной диабетической пролиферативной ангиоретинопатии. Нередко показанием к применению клапана Ahmed было отсутствие успеха после антиглаукомных операций. Техника имплантации клапана и послеоперационное ведение были традиционными. Больных обследовали с помощью общепринятых клинико-офтальмологических методов, у ряда пациентов применяли оптическую когерентную томографию (ОКТ) переднего отрезка на аппарате Visante ОСТ (Carl Zeiss) для оценки зоны планируемой имплантации, а также фильтрационной подушки и местоположения клапана после операции. Непосредственные результаты хирургического лечения оценивались у всех пациентов в течение 1-го мес., в дальнейшем – по обращаемости. Срок наблюдения – с 2008 по 2015 г.

Результаты и обсуждение

Послеоперационные осложнения в нашем исследовании установлены в 37 случаях (30,5%), что было сопоставимо с литературными данными [6, 8–10]. Частота и характер послеоперационных осложнений представлены в таблице 1. При имплантации клапана Ahmed у пациентов с неоваскулярной глаукомой появление гифемы в 6 глазах (5,2%) было связано с перепадами ВГД при вхождении в переднюю камеру и кровотечением из новообразованных сосудов рубеозно измененной радужки и угла передней камеры. Количество геморрагических осложнений значительно сократилось после предварительного наполнения передней камеры высокомолекулярным вискоэластиком, который, в свою очередь, предупреждал резкий перепад ВГД и тампонировал поврежденные новообразованные сосуды. По завершении операции вискоэластик сохраняли в полости глаза до полной самостоятельной резорбции. Основной объем вискоэластика элиминировался на 2-е сут после операции через трубку клапана, остатки резорбировались в течение 3–4 дней. Гифема уровнем 2–3 мм рассасывалась самостоятельно в течение 7–9 дней. При значительном объеме гифемы и окклюзии просвета трубки кровяным сгустком (рис. 1) проводили промывание передней камеры аспирационно-ирригационной системой факомашины на 3-й день после имплантации клапана.

В первые дни после операции в 15 случаях (12,4%) отмечали гипотонию и избыточную фильтрацию водянистой влаги. Отслойка сосудистой оболочки развилась в 11 глазах (9,1%), причем в 8 случаях (6,6%) потребовалось оперативное вмешательство. В ряде случаев наличие виско-эластика в передней камере предупреждало развитие отслойки сосудистой оболочки. Офтальмогипертензия вследствие инкапсуляции фильтрационной подушки развилась в 4 (3,3%) случаях, причем в 1 случае это обусловило развитие диплопии. Нидлинг с введением дексаметазона и ранибизумаба с целью разрушения фиброзной капсулы и ингибирования процессов пролиферации не способствовал снижению ВГД. Пациентам проведено удаление фиброзной капсулы вокруг клапана с максимально возможным сохранением конъюнктивы. Рецидив инкапсуляции отмечен у 1 пациента, ВГД компенсировалось на усиленном медикаментозном режиме. В результате эрозии собственной склеры и конъюнктивы, покрывающих клапан, в 4 случаях (3,3%) произошло обнажение трубки. В 1 случае у пациента с артифакией и силиконовой тампонадой витреальной полости произошло прорезывание трубки клапана сквозь роговицу, склеру и конъюнктиву (рис. 2). Обнажение трубки после операции происходило в сроки от 6 до 24 мес. после операции (в среднем через 15,2 мес.). Во всех случаях была попытка сохранения клапана путем пластики тканей над трубкой ауто- и алломатериалом, а также реимплантацией в другой сектор с удлинителем трубки модели ТЕ. Однако во всех случаях произошло повторное прорезывание трубки в сроки от 1 нед. до 2 мес. В связи с сохраняющимся риском развития эндофтальмита дренажные устройства были эксплантированы. В 4 случаях (3,3%) в сроки от 2 до 5 мес. после имплантации произошла дислокация клапана Ahmed, что потребовало в дальнейшем его эксплантации (рис. 3). Несостоятельность тканей, покрывающих корпус и трубку Ahmed, вероятно, связана с дистрофическими процессами, происходящими в конъюнктиве и склере, а именно в зоне максимального напряжения и растяжения инородным телом. По данным иностранных публикаций, вероятность прорезывания трубки и дислокации клапана значительно сокращается при дополнительном покрытии поверхностного склерального лоскута донорским трансплантатом из склеры, перикарда, твердой мозговой оболочки, фасции и др. [15]. В 2 глазах (1,6%) в отдаленном послеоперационном периоде развилась эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы. При биомикроскопии клапан не контактировал с роговицей, однако ОКТ переднего отрезка глаза установила контакт трубки в углу передней камеры с эндотелиальным слоем (рис. 4). В дальнейшем у 1 пациента проведена сквозная пересадка роговицы. Во втором случае из-за отсутствия зрения пациент находится под наблюдением и получает корнеопротекторное лечение. ОКТ позволяет оценить местоположение корпуса и трубки клапана, состояние конъюнктивы и склеры пациента. Таким образом, по данным ОКТ установлена миграция трубки клапана в слои склеры в 2-х случаях спустя 12 и 18 мес. после операции (рис. 5). Вероятно, пролиферативный процесс при провисании фиксирующих швов со временем смещает корпус клапана в сторону наименьшего сопротивления. В этих случаях проведена реимплантация клапана с удлинителем трубки модели TE, ВГД компенсировано.

В 1 случае у пациента с ювенильной глаукомой наблюдали развитие индуцированного астигматизма. По данным рефрактометрии до операции была эмметропия, однако после операции пациент отметил ухудшение зрения. При оптической коррекции цилиндром величиной в 2 диоптрии зрение улучшилось с 0,2 до 0,7. У данного пациента трубка располагалась более поверхностно относительно роговицы, что привело к изменению ее кривизны. Воспаление в раннем послеоперационном периоде в основном проявлялось в виде экссудата и фибриновой пленки в области зрачка у 2 (1,6%) пациентов и купировалось на фоне медикаментозной терапии. При блокировании клапана экссудатом выполняли лазерное разрушение воспалительных элементов в устье и внутри трубки. Заключение.

Большинство осложнений хирургического лечения рефрактерной глаукомы с имплантацией клапана Ahmed обусловлены исходно тяжелым состоянием оперируемых глаз и дистрофическими процессами в тканях, покрывающих клапан, который, как любой дренаж, является инородным телом. Несмотря на большое количество послеоперационных осложнений, имплантация клапана Ahmed зарекомендовала себя эффективным методом нормализации ВГД у пациентов с рефрактерной глаукомой.

Стоимость операции

Цена антиглаукоматозной хирургической операции с имплантацией клапана Ахмеда в нашем офтальмологическом центре составляет 50 000 рублей. Кроме того, доступны и другие эффективные методы снижения внутриглазного давления: лазерные (селективная трабекулопластика, иридэктомия) и ножевые (синустрабекулэктомия, непроникающая глубокая склерэктомия и т.д.) операции на самом современном оборудовании у опытных офтальмохирургов.

Со всем перечнем расценок на лечение глаукомы Вы можете ознакомиться в разделе ЦЕНЫ.

Диагностика глаукомы

Умеренную внутриглазную гипертензию довольно трудно заметить. Чтобы определить повышение давления используют специальные аппараты для тонометрии. Измерить давление можно контактным способом или бесконтактным с применением пневмотонометров.

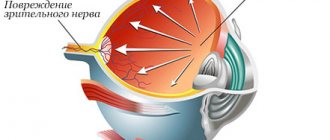

При повреждении волокон зрительного нерва происходит постепенное сужение границ поля зрения. Определить такие изменения можно при периметрии, которая в обязательном порядке проводится всем пациентам с подозрением на глаукому. Иногда пациенты самостоятельно могут замечать нарушение периферического зрения, но это бывает редко и обычно при значительных изменениях при далеко зашедшем заболевании.

Что такое клапан Ахмеда и как он помогает при глаукоме?

В здоровом зрительном органе внутриглазная жидкость циркулирует свободно, в частности должен быть налажен ее правильный отток. Если этот процесс нарушен, то скопление избыточного количества влаги увеличивает давление внутри глазного яблока. Больше всего от повышенного давления страдает оптический нерв. Если такое патологическое состояние сохраняется в течение некоторого времени, в нерве начинаются процессы разрушения. Постепенно он атрофируется, человек перестает видеть сначала частично, а потом и полностью. Вернуть уже утраченное зрение невозможно, потому что сегодня не существует технологий, способных восстановить функции оптического нерва.

Единственная возможность сохранить зрение при глаукоме — это вовремя обнаружить ее и начать лечение. В зависимости от тяжести заболевания, его стадии и других факторов, это могут быть капли и другие препараты, снижающие уровень ВГД. Но иногда требуется хирургическое лечение. Обычно к нему прибегают, если консервативные методы не помогают или дают слабый результат.

Имплантация клапана Ахмеда — как действует этот метод?

Цель операции по установке клапана Ahmed аналогична цели назначения антиглаукомных капель — поддерживать давление в глазах ниже критической отметки, не допуская повреждения важного нерва.

Клапанная система включает несколько элементов. Это дренажная трубка, которая обеспечивает отведение лишней влаги из передней глазной камеры, и силиконовое устройство с клапаном, которое фиксируется на склере глаза.

Система действует следующим образом. Как только давление в глазах начинает превышать допустимую отметку, жидкость течет по трубке и давит на клапан. Последний открывается, и лишняя влага попадает в область между основанием импланта и склеральной оболочкой. Оттуда она путем всасывания попадает в кровоток. Трубка выполняет функцию дренажа и обеспечивает своевременное удаление избыточной влаги. Как только ее количество нормализуется, давление уменьшается, происходит закрытие клапана — до следующего повышения ВГД.

Как подготовиться к операции?

За сутки до начала операции пациенту обычно назначают антибиотики и противовоспалительные растворы для глаз. Непосредственно перед хирургическим вмешательством вводят инъекционную анестезию и дополнительно обезболивают поверхность глаза местными анестезирующими каплями.

При каких показаниях требуется установка клапана?

Хирургическая процедура по установке имплантанта показана:

- при отсутствии эффекта после операции вторичной глаукомы или удалении трабекул;

- при декомпенсации глаукомы независимо от того использовались или нет антиметаболиты;

- в случае иссечения конъюнктивы появляются проблемные рубцевания;

- медикаментозное и оперативное лечение является нерезультативным (особенно при врожденных формах глаукомы).