В офтальмологии наиболее опасным заболеванием является ретинобластома глаза (РБ) − злокачественная опухоль, которая поражает внутреннюю оболочку глаза. Это заболевание было открыто в 1926 г. Ученый Верльгоф выявил, что новообразование образуется из ретинобластов — клеток, которые формируют сетчатку во внутриутробном периоде. Однако, если в процессе возникает сбой, клетки начинают усиленно делиться и дают начало опухоли.

Диагноз ретинобластомы устанавливается преимущественно в детском возрасте. Главная опасность заболевания состоит в том, что начальная стадия протекает практически бессимптомно. Это приводит к тяжелым последствиям, включая потери зрения и удаление пораженного глазного яблока.

Чтобы этого избежать, следует знать, как болезнь проявляет себя в самом начале, каковы ее причины, и как ее можно диагностировать. Ведь вовремя установленный диагноз в 95% случаев помогает полностью вылечить ребенка, сохранив ему зрение.

Причины возникновения патологии

Развитие рака сетчатки глаза носит в большинстве случаев наследственный характер. В основе лежит мутация на генном уровне. Белок RB1 предотвращает процесс чрезмерного деления клеток, но в какой-то момент он становится неактивным. Впоследствии дефектный ген передается из поколения в поколение, что является причиной развития ретинобластомы.

Наследственным образом передается большинство случаев двусторонней формы рака глаза. Диагноз устанавливается в возрасте до 2,5 лет, при этом наличие мутированного гена подтверждается в 90% случаев. Первые симптомы болезни можно заметить уже на первом году жизни ребенка. Врожденная опухоль способна приводить к развитию глаукомы.

Существует спорадическая (ненаследственная) форма ретинобластомы, которая возникает из-за случайных сбоев в генной программе и мутаций. Она выявляется в подростковом возрасте. Провоцирующими факторами являются поздний возраст родителей, их занятость на вредных производствах, неблагоприятная экология. Эта патология сетчатки глаза является односторонней и развивается локально.

У взрослого онкозаболевание такой формы встречается крайне редко, и причины его остаются невыявленными.

Лечение

Для излечения ретинобластомы, следует применить комплексный подход. Для определения оптимальной тактики, нужно учитывать общее состояние ребенка, стадию опухоли, риск развития вторичных новообразований, приверженность органосохранению. При небольшом размере ретинобластомы можно использовать локальное разрушение, которое эффективно в 83% случаев (при сочетании с полихимиотерапией эффективность увеличивается до 90%).

Если опухоль большого размера, то выполняют энуклеацию и назначают полихимиотерапию. При этом четырехлетняя выживаемость составляет 90%.

Классификация заболевания

В офтальмологии существует несколько обширных классификаций этой патологии.

По распространенности онкологического процесса выделяется:

- Монокулярная, которая поражает только один глаз.

- Двусторонняя (билатеральная) выявляется на оболочках обоих глаз.

По типу роста:

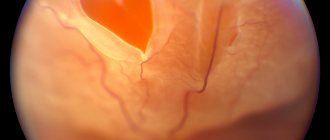

- Эндофитная. Распространяется к центральной части, поражая орбиту глаза, нервы, а также макулу (желтое пятно в самом центре сетчатки). Поверхность опухоли бугристая.

- Экзофитная. Опухоль растет в направлении сетчатки. Дальнейшее ее распространение приводит к увеличению количества внутриглазной жидкости, повышению внутриглазного давления и отслаиванию сетчатки. При этом могут повреждаться сосуды, возникают кровоизлияния, из-за чего опухоль приобретает розоватый оттенок.

В зависимости от величины и расположения патологического процесса выделяют следующие стадии ретинобластомы:

- самая неблагоприятная, при которой имеется обширная распространенность метастазов. Заболевание поражает все ткани, нервы, орбиту и сетчатку глаза.

- Неблагоприятная – процесс затронул более 50% сетчатой оболочки глаза, а также диагностируются множественные патологические очаги на стекловидном теле.

- Сомнительная – размер опухоли не превышает 10 дд (дисковых диаметров), она расположена кпереди от глазного экватора. Другой вариант – диаметр новообразования больше 10 дд, но локализуется оно кзади от экватора. Здесь возникают различные степени выпячивания глазного яблока.

- Благоприятная – очаг величиной 4-10 дд, располагается за экватором глаза.

- Наиболее благоприятная. Размеры опухоли не превышают 4 дд. Очаги поражения единичные или множественные, расположены позади линии экватора глаза или непосредственно на этой линии.

Ретинобластома глаза у детей 1 и 2 стадии развития может выходить за пределы глазной орбиты. Метастазы нейробластомы поражают сначала регионарные лимфоузлы, затем проникают в головной и спинной мозг. Важно вовремя обнаружить коварное заболевание на первых стадиях.

Классификация

Согласно статистическим данным вторичные опухоли возникают чаще первичных. Выделяют следующие виды рака оптической системы:

- Доброкачественные опухоли век. Гиперкератоз — кератиновый слой кожи век чрезмерно разрастается. Ксантелазмы — это жировые отложения на веках.

- В веках тоже образовываются злокачественные опухоли. Чаще всего базалиома. Это базальноклеточный рак кожи, развивающийся в углах глаза, на веках. Значительно реже обнаруживается спиналиома или злокачественная меланома. Эксперты полагают, что светлокожие люди, которые в течение многих лет подвергаются воздействию солнечного света, скорее всего, заболеют раком кожи.

- Меланома. Представляет собой крайне опасный патологический процесс. Развивается на конъюнктиве, веках, поражает сосудистую оболочку. Меланома имеет тенденцию к раннему метастазированию, прогноз неблагоприятный.

- Ретинобластома является самым распространенным злокачественным новообразованием в детском возрасте. Влияет на сетчатку и развивается по генетическим причинам. Родители уже несут в себе мутацию гена и передают ее ребенку. Однако эта наследственная форма ретинобластомы встречается лишь в 10% случаев. В 90% случаев дефект гена возникает самопроизвольно.

Другие типы опухолей: плоскоклеточная карцинома и саркома. Последний вид рака быстро прогрессирует. Саркома затрудняет перемещение глазного яблока, в результате чего у пациента атрофируется зрительный нерв.

По расположение образований выделяют два типа:

- Экстраокулярные. Локализуются на веках, третьем веке, конъюнктиве, орбите и зрительном нерве. К экстраокулярным типам относят лимфому, меланому, аденому, ПКК, базалиому, мастоцитому, вирусный папилломатоз, менингиому, остеосаркому и хондросаркому.

- Окулярные. Локализуется рак на роговице и склере, радужке и цилиарном теле, сетчатке и сосудистой оболочке глаза. К окулярному типу относят ПКР роговицы, лимфому, аденому реснитчатого тела, ретинобластому, меланому и медуллоэпителиому.

Симптоматика болезни

Начальная стадия возникает достаточно рано – до 12 месяцев. В этом возрасте ребенок не может пожаловаться на снижение остроты зрения или слепоту. В таком случае крайне важна внимательность родителей.

Наиболее заметным внешним признаком является косоглазие. Этот дефект не стоит игнорировать, лучше обратиться к офтальмологу. При увеличении опухоли и при попадании на нее яркого света появляется белый зрачковый рефлекс (опухоль просвечивает через зрачок). В медицине этот симптом получил название «кошачьего глаза». Эффект хорошо заметен на фотографиях со вспышкой.

При присоединении воспаления и/или отека появляются болезненные ощущения, светобоязнь, развивается глаукома. В результате нарушения ретины глаз может перестать реагировать на свет, зрение становится мутным, возможно появление слепоты.

Далее ретинобластома разрушает стенки орбиты, выходит за пределы глаза. Появляется экзофтальм («выпучивание» глаза) различной степени выраженности.

На поздних стадиях рака глаза, когда метастазы поразили зрительный нерв и распространились в головной мозг, появляются приступы мигрени, рвота, тошнота, развивается общая интоксикация.

Диагностика опухоли глаза

Одиночные маленькие опухоли офтальмолог способен обнаружить на профилактическом приеме. Однако диагностика в офтальмологии включает и аппаратные методики.

Детальный осмотр структур глаза в офтальмологии осуществляется при помощи:

- Ретинальной камеры (фундус-камеры). С ее помощью можно фотографировать глазное дно для выявления патологических изменений.

- УЗИ.

- Биомикроскопия глаза – осмотр тканей глазного яблока с помощью щелевой лампы. Маленьким детям проводится под общим наркозом.

- Рентгенография орбиты – позволяет оценить распространенность новообразования.

- КТ позволяет увидеть точные контуры опухоли, определить распространение метастазов.

- Дополнительным методом исследования служит МРТ.

При подозрении на ретинобластому назначается забор и исследование спинномозговой жидкости. Во всех случаях выявления рака глаза проводится генетическая диагностика, собирается анамнез всех членов семьи.

Только после полного курса диагностических мероприятий можно точно установить стадию болезни и определить методику борьбы с недугом.

Диагностика

Чтобы выявить новообразование, нужно провести офтальмоскопию после максимального мидриаза. У маленьких детей может потребоваться введение в медикаментозный сон. При осмотре периферической зоны сетчатки, нужно использовать склероком-прессию. Это позволяет лучше визуализировать труднодоступные зоны глазного дна. Изучать глазное дно при офтальмоскопии нужно по всем меридианам. Если опухоль располагается в преэкваториальной области или при наличии псевдогипопиона, выполняют тонкоигольную биопсию подозрительного узла. При УЗИ можно оценить размер ретинобластомы, уточнить наличие кальцификатов.

Способы органосохраняющего лечения:

- Локальная химиотерапия при раке сетчатки глаза предназначена для уменьшения патологического очага. При этом препарат могут вводить как в стекловидное тело, так и в артерию глаза.

- Лазерная коагуляция применяется только при размере опухоли до 1,5 мм.

- Наружная лучевая терапию. Детям проводят под наркозом с обязательной фиксацией головы. Обычно такой метод используют при опухолях, которые находятся далеко от центра глаза. Лучевая терапия с химиотерапией дает положительный результат в 75% случаях.

- Криодеструкция, или прижигание опухоли жидким азотом.

При значительном разрастании опухоли, наличии метастазов, глаукомы, потере зрения проводится хирургическое удаление глазного яблока (энуклеация). Во избежание развития осложнений, таких, как макулярный отек сетчатки глаза, лечение совмещают с последующей химиотерапией. Это помогает также снизить риск появления повторных опухолей. Операция проводится в крайнем случае, если есть риск для жизни пациента. Чаще такой метод назначают до 3 лет. В последующем проводится протезирование глаза.

Опухоль сетчатки

Злокачественная опухоль сетчатки должна незамедлительно лечиться, а для этих целей врачи применяют оперативный метод, химиотерапию и лучевую терапию.

Определить схему интенсивной терапии можно исключительно в индивидуальном порядке, а важную роль в принятии решения имеет состояние здоровья пациента и стадия преобладающего заболевания.

Если своевременно распознать опухоль сетчатки, то клинический исход весьма благоприятный, а зрение можно восстановить в полной мере.

Хирургический метод представлен энуклеацией, показаниями к которой является обширный характер внутриглазного поражения, отсутствие зрения и глаукома. Суть операции – отсечение зрительного нерва на дальние расстояния с дальнейшим протезированием (через 6 недель).

Среди преимуществ таких хирургических манипуляций стоит выделить следующие:

- список противопоказаний сведен к минимуму;

- минимальное количество побочных явлений;

- минимальный риск для здоровья;

- отсутствие летального исхода и неограниченная возрастная аудитория.

А вот недостатками являются косметические дефекты, которые уместны в тех клинических картинах, когда операция была проведена до трех лет. Кроме того, требуется длительный реабилитационный курс.

Лучевая терапия ставит перед собой цель — излечить заболевание с сохранением зрения. Пациентами данной процедуры являются дети до трех лет, а проводить ее можно исключительно под наркозом и с предварительной фиксацией пациента на жесткой основе. Клинический исход вполне благоприятный, а болезнь излечивается в 75% клинических картин.

Химиотерапия уместна при инвазии зрительного нерва, а также в случае поражения орбиты, региональных метастазов. Основными медицинскими препаратами являются цитостатики, апредставленные в современной фармакологии комбинациями Карбоплатина, Винкристина, Вепезида, либо Винкристина, Доксорубицина и Циклофосфана. Терапевтический эффект также ощутимый, однако разовой процедуры может быть недостаточно.

В современной онкологии врачи выбирают консервативный метод лечения ретинобластомы, представленный криотерапией и фотокоагуляцией, где первая процедура показана при обширном поражении переднего отдела сетчатки, а вторая – в случае нарушения заднего отдела сетчатки. Данные методики обладают высокой эффективностью и щадящим действием, а в случае рецидивирования болезни уместна повторная терапия. При грамотном лечебном подходе можно добиться окончательного выздоровления.

Рак сетчатки у ребенка: главные тонкости

Этот диагноз, по статистике, встречается всего у одного новорожденного из 15-22 тыс. по всему миру. В 80-90% случаев диагноз устанавливается до достижения ребенком 3 лет. Наследственная ретинобластома всегда поражает оба глаза, и первые её признаки появляются уже на первом году жизни малыша.

Дети, перенесшие рак сетчатки глаза, должны проходить осмотры каждые полгода после лечения. Они пожизненно состоят на диспансерном учете. При желании создать семью такие пациенты обязаны посетить генетика и получить консультацию, поскольку чаще всего патология передается по наследству.

У детей с таким диагнозом велик риск появления других видов онкологических заболеваний.

Профилактика и прогноз ретинобластомы

Оптимальным средством предупредить болезнь является проведение ДНК-диагностики еще на этапе планирования беременности. При обнаружении мутации гена RB1 следует воспользоваться ЭКО.

Профилактические осмотры офтальмолога на первых годах жизни ребенка помогут выявить заболевание на ранней стадии. Следует более внимательно наблюдать за состоянием глаз ребенка, если известно, что у кого-то из членов семьи есть мутированный ген.

При своевременном выявлении заболевания прогноз благоприятный. Даже при обнаружении рака на поздних стадиях у 47% пациентов удается добиться ремиссии. Современные методы практически исключают летальный исход, который возникает из-за обширных метастазов. В большинстве случаев удается спасти глаз и зрение маленькому пациенту, что способствует его дальнейшему гармоничному и разностороннему развитию.