Под абиотрофией сетчатки понимаются патологии дистрофического характера, обусловленные постепенным разрушением ретины со снижением остроты зрительного восприятия.

Заболевание приводит к полному разрушению сетчатки и потере основных функций. Иногда оканчивается полной слепотой.

Недуг встречается среди пациентов 40–50 лет, реже обнаруживается в детском и подростковом возрасте. Абиотрофия полностью не вылечивается. Можно лишь замедлить прогрессирование болезни и ослабить клиническую картину.

Причины абиотрофии сетчатки

Данное состояние является наследственным, то есть передается от родителей. Путь передачи абиотрофии происходит по аутосомно-доминантному и рецессивному типу. Дефектный ген сцепляется с Х-хромосомой.

Причиной патологического состояния выступает более 150 вариантов мутаций в нескольких десятках генах. Почти ¼ часть наследуется при мутациях в гене белка опсина.

По причине повреждения материального носителя наследственности пигментный слой ретины разрушается. В нем расположены колбочки и палочки — это фоторецепторы, самая большая их концентрация находится по периферии зрительного органа.

Повреждение начинается с периферических областей глаза, постепенно распространяясь к центру. Патологический процесс занимает до 10–20 лет. Происходит одновременное поражение обоих глаз в равной степени.

Реже пигментная абиотрофия затрагивает правый или левый зрительный орган либо поражает определенную часть ретины.

Распространенность патологического состояния колеблется в пределах 1–10 на 10000 пациентов.

Лечение за рубежом

Пациенты часто задают вопросы о лечении пигментной абиотрофии сетчатки в Германии. Это одна из стран, в которой применяются новейшие методы терапии этого заболевания. На начальном этапе в немецких клиниках проводится подробная генная диагностика. Необходимо выявить тип мутации в каждом гене. Затем с помощью электроретинографии определяется степень поражения палочек и колбочек.

В зависимости от результатов диагностики назначается лечение. Если заболевание не связано с мутацией гена ABCA4, то пациентам назначают высокие дозы витамина А. Лекарственную терапию дополняют сеансами пребывания в барокамере, наполненной кислородом.

Применяются инновационные методы лечения пигментной абиотрофии сетчатки. Если у пациента степень поражения глаза доходит до стадии потери зрения, то делают операцию по пересадке искусственной сетчатки. Этот трансплантат представляет собой протез, пронизанный множеством электродов. Они имитируют фоторецепторы глаза. Электроды подают импульсы в мозг через оптический нерв.

Конечно, такой протез не может полностью заменить настоящую сетчатку. Ведь он содержит лишь тысячи электродов, а то время как глаз человека снабжен миллионами фоторецепторов. Однако после имплантации человек может различать контуры предметов, а также яркие белые и темные тона.

Проводится генная терапия стволовыми клетками сетчатки. Этот метод лечения является пока экспериментальным. Ученые предполагают, что такая терапия способствует регенерации фоторецепторов. Однако перед лечением необходимо провести тщательное обследование пациента и сделать пробную имплантацию, так как стволовые клетки показаны не всем больным.

Классификация абиотрофии сетчатки

Офтальмологи выделяют несколько классификаций абиотрофии. Ее делят в зависимости от локализации заболевания и типа наследования.

В зависимости от локализации недуга выделяют следующие типы дистрофий:

- Генерализованная. Для данной формы заболевания характерна триада симптомов. Это отложение пигмента в виде костных телец, истончение сосудов, восковидная бледность диска зрительного нерва. Генерализованная дистрофия охватывает всю ретину. К ней относится амавроз Лебера.

- Периферическая. Этот вид патологии чаще встречается у близоруких пациентов. Периферическая зона не видна при обычном осмотре, поэтому здесь возникают заболевания, в дальнейшем приводящие к осложнениям. Дистрофический процесс начинается с краев и затрагивает палочки, результатом чего становится нарушение зрения по периферии. К данному виду дистрофий относят решетчатую, инееподобную, и мелкокистозную дистрофию, разрывы и ретиношизис.

- Центральная (макулодистрофия) может быть спровоцирована заболеваниями ССС или эндокринной системы. Данный тип абиотрофии представляет повреждение центральной части ретины или макулы. Примеры — болезнь Беста и Штаргардта.

В зависимости от типа наследования заболевание делят на следующие аутосомно-рецессивные формы:

- ранняя;

- поздняя;

- доминантная;

- сцепленная с полом.

Рекомендации врачей

Лицам, у которых выявлена патология, необходимо внести корректировки в образ жизни. Это не только повышает эффективность лечения пигментной дегенерации сетчатки глаза, но и служит профилактикой развития иных заболеваний офтальмологического характера.

Рекомендации врачей:

Следование данным рекомендациям в более сжатые сроки помогает остановить прогрессирование патологии.

Симптомы абиотрофии сетчатки

Пигментная дистрофия ретины проявляется различными дефектами зрительного восприятия. Клиническая картина зависит от расположения дегенерации.

Общие признаки абиотрофии:

- ухудшение дневного зрения;

- снижение остроты;

- скотомы;

- никталопия и гемералопия.

Проявляется центральная форма расстройством цветовосприятия, снижением остроты зрительного восприятия. ПВХРД представляет собой резкое истончение участка ретины. Часто затрагивает не только ретину, но и прилежащее к ней стекловидное тело и увеальный тракт. Генерализованный тип дистрофии проявляется нарушением остроты зрительного восприятия, нарушением рефракции, куриной слепотой, уменьшением поля зрения и нарушением цветового зрения.

Клинические проявления

Пигментная дегенерация сетчатки в офтальмологии является одним из самых опасных заболеваний. Это обусловлено тем, что на начальном этапе развития недуг не сопровождается появлением выраженной симптоматики. В большинстве случаев пациенты обращаются к врачу только тогда, когда у них появились всевозможные осложнения. Наиболее частыми последствиями пигментной дегенерации сетчатки являются глаукома и катаракта.

Первым тревожным признаком является состояние, характеризующееся наличием сложностей при ориентировании в условиях слабого освещения. Оно уже свидетельствует о том, что произошло сужение зрительного поля.

«Куриная слепота» — это главный тревожный симптом. При ее появлении необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу. Игнорирование данного признака приводит к прогрессированию развития заболевания. С течением времени пропадает боковое зрение.

Запущенная стадия недуга редко протекает без осложнений. На данном этапе у большинства пациентов выявляются глаукома и катаракта. Центральное зрение начинает медленно терять остроту. Закономерным следствием является слепота.

Лечение абиотрофии сетчатки

Специфической терапии абиотрофии не существует. Врачи лишь предпринимают меры, способные улучшить состояние больного и замедлить дистрофические процессы в глазу.

Катетеризация ретробульбарного пространства

Данный способ лечения подразумевает введение проводника в виде металлической трубочки с заточенным на конус краем в ретробульбарное пространство.

Через установленный катетер вводят лекарственные препараты. Количество и частоту введения назначают врачи. Данный способ лечения применяют при центральной пигментной дистрофии, используется редко.

Длительная катетеризация осуществляется на операционном столе. Катетер устанавливается на срок до 3 недель.

Барраж макулярной области

Процедура проводится с целью терапии некоторых форм макулодистрофии. Лазерокоагулянты наносят по кругу около центральной части ретины.

Манипуляция снимает отек с макулы. Зрительные функции восстанавливаются частично или полностью.

Процедура выполняется при некоторых влажных формах центральной абиотрофии ретины.

Фотодинамическая терапия

Применяется для терапии центральной формы абиотрофии. Наиболее эффективно лечение при отеке в макуле.

Фотодинамическая терапия показала положительные результаты. После ее проведения зрительное восприятие многих пациентов приближается к норме. Через месяц терапии толщина сетчатки в макулярной области может уменьшиться еще на 3%.

Протонное облучение

Проводится при опухолях сосудистой оболочки глаза. Лучевая терапия показывает хорошие результаты. Физические свойства пучка протонов позволяют добиться максимальной комфортности.

Криотерапия

Подразумевает лечение холодом. Криотерапия противопоказана при острых инфекционных заболеваниях, туберкулезе и психических расстройствах.

Дистрофию за 1 раз не вылечить. Необходимо провести 10–14 процедур, которые выполняют с интервалом 2–3 дня.

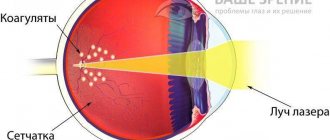

Периферическая профилактическая лазерная коагуляция

Процедура проводится квалифицированным специалистом в амбулаторных условиях. Лазерная коагуляция хорошо переносится пациентами. Подразумевает воздействие на ретину по краю дистрофического очага. Благодаря лазерной коагуляции достигается склеивание сетчатки в точках воздействия лазерного излучения.

Процедура занимает не более 20 минут. Ее преимущества:

- нет восстановительного периода;

- безболезненная;

- сетчатка укрепляется;

- бескровное вмешательство.

Более 60% пациентов ежегодно проходят ППЛК. Данный метод применяется более 40 лет и считается эффективным. В офтальмологии невозможно обойтись без лазерной коагуляции в профилактических или терапевтических целях.

Медикаментозное лечение

Терапия с помощью медикаментов основывается на применении витаминных комплексов, антиоксидантов, антиагрегантов и препаратов, улучшающих сосудистую стенку.

Лечение медикаментами назначает исключительно доктор. Медикаментозная терапия проводится для улучшения питания и состояния ретины.

Исследования показали, что после курса Ретиналамина у 58% пациентов улучшилась острота зрительного восприятия. У большинства этих больных периферическое зрение расширилось.

Лечение рекомендуется повторять 1–2 раза в год. Ретиналамин улучшает зрительные функции, уменьшает суммарную площадь абсолютных скотом после первых двух курсов.

Сосудосуживающие средства улучшают кровообращение ретины. Они тоже замедляют дистрофические процессы.

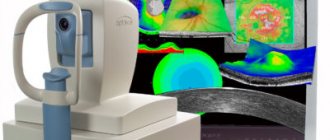

Диагностика

При возникновении первых тревожных признаков необходимо обратиться к офтальмологу. Специалист проведет первичные диагностические мероприятия, заключающиеся в опросе пациента и сборе анамнеза.

Кроме того, задачей врача является осуществление обследования, включающего:

На основании результатов исследований врач указывает в медицинской карте пациента диагноз «пигментная дегенерация сетчатки», код по МКБ-10, а также отражает схему лечения.

Важно знать о том, что патологию практически невозможно выявить у детей, возраст которых младше шести лет. Но ребенка в любом случае нужно показать врачу, если он испытывает трудности во время передвижения в сумерках или в очень слабо освещенных помещениях.

Осложнения

Главным осложнением при отсутствии терапии является перерождение патологического процесса в злокачественное образование.

Если заболевание начало развиваться после 30 лет, высок риск развития глаукомы, катаракты и отека центральной части сетчатки.

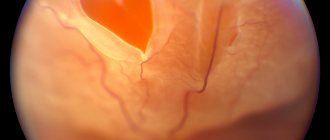

Основной опасностью при периферической абиотрофии ретины является возникновение отслойки. Сама дистрофия никак не ощущается пациентом, но когда произойдет отслоение, потребуется серьезное хирургическое вмешательство.

Профилактика

Предотвратить развитие дистрофию процесса невозможно, поскольку заболевание является наследственным. Сейчас ученые проводят множественные исследования в области генного лечения. Они пытаются найти способ восстановления поврежденных генов.

Чтобы выявить наличие патологического состояния на раннем этапе развития, следует ежегодно посещать офтальмолога. Ни один врач не может предотвратить или полностью вылечить болезнь. Есть способы, помогающие лишь замедлить развитие дистрофий.