Какие глазные заболевания бывают у детей?

Чтобы понять, какие нарушения зрения встречаются у детей, важно понимать, как работает зрительная система человека. Она состоит из глазного яблока, нервных волокон и зрительного отдела головного мозга. Если все три элемента работают слаженно, в них нет структурных аномалий, то ребенок видит четко и ясно, как вблизи, так и вдали.

К наиболее распространенным зрительным нарушениям у детей относят:

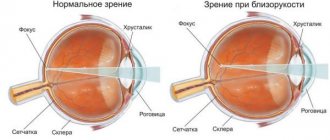

- близорукость или миопию, при которой теряется способность четко видеть удаленные предметы. При близорукости глазные мышцы напрягаются, нарушается нормальное кровоснабжение тканей, глазное яблоко растягивается (удлиняется). Изображение формируется не на сетчатке, а перед ней;

- дальнозоркость или гиперметропию, при которой ребенок хорошо видит объекты, находящиеся на дальнем расстоянии, но с трудом различает расположенные вблизи предметы. Многие дети рождаются с незначительной дальнозоркостью, что связано с особенностью строения глазного яблока у младенцев. В норме, гиперметропия проходит к 5 годам;

- астигматизм, то есть искривление роговицы или хрусталика, из-за которых в глазном яблоке не формируется четкое изображение. Ребенок может видеть плохо как вдали, так и вблизи. При высоких зрительных нагрузках глаза быстро устают, малыш может жаловаться на боль, постоянно тереть веки;

- косоглазие, при котором нарушается скоординированная работа глаз: ось одного из глазных яблок отклоняется от центральной оси. Кажется, что глаза смотрят в разном направлении. Основная зрительная нагрузка ложится на здоровый глаз, что постепенно приводит к угасанию функций «косящего».

Также дети могут сталкиваться и с глазными инфекциями – например, конъюнктивитом. Но если конъюнктивит появляется в любом возрасте, то близорукость, косоглазие и другие глазные нарушения чаще развиваются в возрасте до 7 лет. Это связано с тем, что до 5 лет из-за быстрого роста ребенка структура (размер и форма) глаз постоянно меняется, что может привести к различным нарушениям. В 6-7 лет ребенок начинает активно читать, резко увеличивается зрительная нагрузка, именно в этот период высок риск проявления миопии.

Причины ухудшения зрения

Профилактика снижения остроты зрения заключается в устранении причин, вызывающих развитие глазных болезней. Среди факторов, способствующих развитию таких патологий необходимо выделить следующие:

- Нарушения глазного кровообращения — вызвано наличием внутренних заболеваний. Выявить это расстройство может только врач при осмотре. Возникновению недостаточного кровоснабжения способствует привычка читать полулежа или лежа.

Сухость поверхности глазного яблока — следствие напряженного просмотра информации с экрана монитора или смартфона, длительного чтения книг. Сосредоточенный взгляд является причиной снижения частоты морганий, что вызывает пересушивание оболочки глаза.- Патология сетчатки глаза, вызванная перенесенной травмой, наследственным фактором, некоторыми вирусными заболеваниями и старением организма.

- Продолжительное зрительное напряжение. Этот фактор обусловлен недостаточным или избыточным освещением. При работе за компьютером в темном помещении глаза страдают от яркого света монитора на фоне общей темноты. При чтении с тусклым светом лампы глаза испытывают излишнее напряжение.

- Слабость мышц, изменяющих кривизну хрусталика. Длительная фиксация взгляда на предметах, находящихся на одном расстоянии способствует развитию этого нарушения. Такое состояние возникает при работе с мелкими деталями, продолжительном просмотре телевизионных передач или работе на компьютере.

- Несоблюдение режима отдыха и переутомление глаз.

- Стрессовые состояния и бессонница.

Сопутствующие заболевания

Ухудшению зрения способствуют некоторые болезни, устранить которые не всегда возможно. Поэтому важно отнестись ответственно к своему здоровью и не допускать прогрессирование патологий, соблюдая рекомендации врача. Перечислим, при каких состояниях может развиваться патология глаз:

- мигрени (головные боли) в возрасте до 40 лет — может вызывать кратковременную потерю зрения в одном глазу;

- гипертоническая болезнь;

- гипотония;

- инфаркт миокарда;

- инсульт;

- ишемическая невропатия — чаще встречается у пожилых пациентов (старше 65 лет);

- отек глаза;

- воспалительные процессы (воспаление зрительного нерва);

- вирусные заболевания (герпес, гриппозный иридоциклит, корь, ветряная оспа).

Нередко в результате осложнений вышеперечисленных болезней страдает сетчатка, зрительный нерв, что может привести к стойкому ухудшению зрения и создать угрозу его полной потери. При существующей патологии глаз (катаракте, глаукоме), дальнозоркости и близорукости вероятность дальнейших осложнений возрастает.

Причины проблем у школьников

Причины ухудшения зрения у школьников являются следствием наследственных заболеваний и нарушений режима отдыха глаз. Увлечение компьютерными играми, длительный просмотр мультфильмов негативно сказывается на здоровье глаз ребенка. Начало обучения в школе создает непривычную нагрузку на детский зрительный аппарат. Если рабочее место школьника не оборудовано лампой с плафоном, стулом и столом, подстраивающимся под рост, то вероятность порчи зрения возрастает.

Родители должны обеспокоиться, если их ребенок начал часто тереть глаза, щуриться, его голова находится в неестественном вынужденном положении. Дети, имеющие проблемы со зрением, быстро устают при работе с книгами, при письме, наклоняют голову слишком низко. При некоторых глазных заболеваниях наблюдается отклонение одного глаза, наблюдаться боязнь яркого освещения и слезотечение.

Почему падает зрение у ребенка?

Специалисты ВОЗ утверждают, что около 1,4 млн детей во всем мире страдают от слепоты, и почти 50% случаев можно было бы предупредить при своевременном обращении к офтальмологу. В некоторых случаях слепота развивается из-за внутренних факторов:

- генетическая предрасположенность к развитию болезней;

- тяжелая беременность и родовые травмы;

- недоношенность;

- врожденные патологии зрительного аппарата.

В таком случае ребенок уже рождается с аномалией строения глазного яблока, и тогда задача врачей и родителей компенсировать остроту зрения и не дать патологии усугубиться. Но обычно у новорожденных малышей нет проблем со зрением, а осложнения появляются в старшем возрасте при влиянии внешних факторов:

- высокая зрительная нагрузка. Обучение грамматике, постоянные игры с телефонами, планшетами, просмотр телевизора создают высокую нагрузку на зрительный аппарат, который еще полностью не сформировался и не окреп. Ситуация усугубляется, когда ребенок идет в школу, на этот период приходит 50% рост риска развития близорукости;

- черепно-мозговые травмы и травмы глаз. Зрение может ухудшиться после сильного удара в лицо, при ЧМТ. Также снижение остроты зрения возможно после хирургического вмешательства;

- системные заболевания: сахарный диабет, гипертензия. Опасность представляют также неправильное лечение глазных инфекций (конъюнктивита);

- авитаминоз. Недостаточное поступление питательных веществ отражается на формировании и работе зрительной системы. Наиболее важными для нормального развития глаз микро- и макроэлементами являются витамины А, В2, С, Е, цинк, селен;

- остеохондроз, сколиоз и дегенеративные заболевания позвоночника. Искривление позвоночного столба приводит к ухудшению питания глаз. Из-за этого в тканях глазных яблок начинаются дистрофические изменения, зрение ослабевает;

- малоподвижный образ жизни. Гиподинамия приводит к общему ослаблению организма, что сказывается и на здоровье глаз. Из-за ослабленного мышечного тонуса, ухудшается кровоснабжение тканей и органов, в том числе и глазных яблок. Они не получают достаточное питание, а при высоких нагрузках в детском саду или школе это повышает риск развития миопии.

Чтобы предупредить глазные болезни на ранних стадиях, рекомендуется регулярно посещать детского офтальмолога. Также родители должны знать, на какие признаки ухудшающегося зрения следует обратить внимание в первую очередь.

Близорукость у детей. Или «Послушайте! Ведь…у Вашего ребенка падает зрение!»

Уважаемые родители!

Я работаю детским офтальмологом 30 лет и, к сожалению, отмечаю, что детей с плохим зрением становится больше с каждым годом. Эта тревожная тенденция выявляется сегодня во всем мире и связана с ростом школьной близорукости. К настоящему времени четверть населения Земли страдает миопией (1,6 миллиарда), и, по научному прогнозу, к 2020 году число близоруких увеличится до одной трети (2,5 миллиарда) [8]. Иными словами, Земля превращается в планету прищуренных людей, но, прежде всего, в чем и острота проблемы, – детей. Так, к примеру, на Тайване распространение близорукости у подростков за последнее десятилетие возросло в 4 раза, и в результате 84% школьников к 18 годам имеют миопию. В Китае 55% девушек и 38% юношей становятся близорукими к 16 годам. В Японии у 60% молодых людей к 18 годам развивается миопия [8]. В Испании и России эта цифра превышает 40%. Приходится признать, что близорукость – ведущая причина плохого зрения во всем мире, и эта ситуация лишь усугубляется. Что же делать, как остановить «эпидемию» близорукости?

Если отвечать на этот вопрос в том же ключе – глобально, то нужна государственная программа предупреждения школьной близорукости. Состояние здоровья школьников в последнее время рассматривается как фактор национальной безопасности, поэтому современная модель образования включает в себя задачи сохранения и укрепления здоровья школьников в процессе обучения [3]. Условия реализации инновационных образовательных проектов предъявляют более высокие требования к профессиональным и личностным качествам педагогов [3]. И учителю, как ключевой фигуре образования, в вопросах сохранения здоровья требуется профессиональная поддержка медиков. Здесь, я убеждена, и один в поле воин. Главное, как писал Дмитрий Сергеевич Лихачев: «В жизни надо иметь свое служение. Служение какому-либо делу. Пусть это дело будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен». Так случилось с нашим социальным проектом «Пятерка по зрению». Мы начинали работать с одной, не самой большой, школой города, и вот уже за три учебных года осмотрели 6000 детей. И это была не просто проверка зрения по таблице, а полное офтальмологическое обследование на современном оборудовании, позволившее выявить глазные заболевания на ранней стадии.

Рекомендуем заказать услугу комплексного аппаратного лечения близорукости

А также консультируем по ожидаемой эффективности данной методики именно для Вас

Перейти

Поэтому, ценность проекта «Пятерка по зрению», на мой взгляд, заключается в активной профилактике благодаря созданной модели медико-педагогического сотрудничества. Как врач, я верю, что только ранняя диагностика и своевременное лечение могут противостоять близорукости. В связи с этим актуальность проведения просветительской работы с родителями и детьми в настоящих условиях только возрастает. Надо неустанно формировать мнение о том, что офтальмологический осмотр ребенка должен быть ежегодным. Утверждать это позволяют тревожные результаты нашего исследования.

Проанализировав данные диагностики 6000 школьников, мы получили удручающую картину: 43% учащихся имели остроту зрения ниже 1,0 (100%). При этом клинически значимое снижение зрения ? 0,6 (60%), то есть, требующее подбора оптической коррекции, встречалось у 26%. У 17% учащихся острота зрения составила 0,7-0,9 (см. рис.1). Среди них было много впервые выявленных детей. При этом ни сами школьники, ни их родители не замечали ухудшения зрения. А ведь именно на этой стадии начальных расстройств можно реально помощь детям. Приведу характерный пример. У девочки, 8 лет, на осмотре было выявлено снижение зрения до 0,7 (70%) и близорукость степенью 0,5 диоптрии. В процессе последующей диагностики и лечения зрение у ребенка восстановилось до 100%, а миопия оказалась ложной. Таких детей много, и им требуется диспансерное наблюдение у детского офтальмолога, поскольку близорукость может вернуться.

Рис. 1. Распределение школьников по остроте зрения.

Основными выявленными дефектами зрения у детей в нашем исследовании были близорукость (миопия) – 31%, гиперметропия слабой степени (детская дальнозоркость) – 36%, астигматизм (нарушение сферичности глаза) – 20%, анизометропия (оптическое разноглазие) – 29%, фория (нарушение бинокулярного зрения) – 7% (см. рис.2).

Рис. 2. Распространенность нарушений зрения у школьников.

Анализ состояния зрения школьников в процессе обучения показал, что число детей с остротой зрения 1,0 статистически достоверно уменьшается к моменту окончания школы, а с остротой зрения ?0,6 неуклонно растет (см. рис.3).

Рис. 3. Острота зрения. Результаты исследования остроты зрения школьников по классам.

Результаты нашего исследования подтвердили, что основной причиной снижения зрения у школьников является близорукость. При этом число детей с миопией по мере обучения в школе увеличивается с 12 % до 55% (см. рис.4).

Рис. 4. Распределение детей с близорукостью по классам.

Приведенная диаграмма наглядно демонстрируют, как идет нарастание патологии из класса в класс. Обращает на себя внимание высокий процент детей с миопией в начальной школе, увеличивающийся с 12% в первых классах до 27 % в четвертых. Далее следует резкий скачок заболеваемости до 43-46 % в 5-6-х и до 52-56 % в 9-11-х классах. В результате число детей с эмметропией (нормальной оптикой глаза) устойчиво снижается к моменту окончания школы с 43-45% до 18 % (см. рис.5).

Рис.5. Распределение детей с эмметропией по классам.

Таким образом, для современного состояния зрения школьников характерны следующие показатели:

- Высокий процент детей с пониженным зрением – 43;

- Ухудшение зрения школьников по мере обучения за счет неуклонного роста близорукости с 12 до 55%;

- Усиление близорукости в начальной школе с 12 до 27 %;

- Высокая выявляемость факторов риска близорукости: гиперметропии (36%), анизометропии (29%), астигматизма (20%), фории (7%).

Корни выявленных негативных тенденций кроются в произошедших за последнее время изменениях в системе школьного образования. Так, по данным педагогической литературы, к важнейшим причинам неблагополучия здоровья учащихся относятся:

- Стрессогенные технологии проведения урока и оценивания знаний (до 80% учащихся постоянно или часто испытывают учебный стресс);

- Чрезмерная интенсификация образовательного процесса, перегруженность учебных программ фактологической информацией, вызывающей у учащихся переутомление и дистресс;

- Компьютеризация обучения, создающая дополнительную нагрузку на зрение и психику учащихся;

- Низкий, слабо формируемый школой уровень культуры здоровья учащихся; и др.[5].

В последние годы термин школьные болезни прочно вошел в педагогический обиход. В эту группу относятся, в первую очередь, сколиоз и близорукость, а также нервно-психические расстройства, астено-невротические состояния, нарушения обмена веществ и др.[5].

Поэтому, мы посчитали актуальным провести исследование психологического здоровья школьников с нарушениями зрения. С этой целью в проект «Пятерка по зрению» были привлечены педагоги-психологи средних школ и выпускники Новосибирского Государственного Педагогического Университета. При обследовании 250 школьников, в основном – близоруких, с помощью анкетирования, проективных рисуночных тестов «Несуществующее животное: несчастное и счастливое», «Звезды и Волны», «Рисунок человека» [1,2,4] были выявлены следующие психологические особенности:

- Состояние общей энергии: экономия энергии, астеничность организма, быстрое истощение (у 72% обследованных);

- Интровертность; трудности в общении (у 61%);

- Высокий уровень личной тревожности (у 62%);

- Эмоциональная неустойчивость; страхи; боязнь быть покинутым (у 58%);

- Низкая самооценка: недовольство собой, неуверенность в себе, нерешительность; боязнь осуждения (у 54%);

- Защита от окружающих — против ограничения, запретов, насмешек, непризнания, отсутствия авторитета (у 65%);

- Негативные эмоциональные реакции: негативизм, протестное поведение, агрессивность (у 35%).

Если говорить в целом, то разве это не комплекс «очкарика», известный многим? Но вместе с тем именно такое состояние психо-эмоционального напряжения и называется школьным стрессом [5]. Поэтому, на мой взгляд, астено-невротический синдром у школьников является фактором риска развития близорукости.

Родители должны понимать, что школа, давая знания, к сожалению, наносит ущерб здоровью детей, поэтому, многое, как и прежде, зависит от семьи. Нет, наверное, родителей, которые бы не заботились о своих детях. Проблема в другом – насколько мамы и папы подготовлены, просвещены в вопросах сохранения зрения. Ведь многие из них до сих пор верят, что одними тренировками глазных мышц можно избавить ребенка от близорукости, астигматизма и избежать очков. У большинства родителей есть, можно так сказать, боязнь очков. Страх перед очками, приводящий к категорическому отказу от них. С контактными линзами ситуация еще хуже в силу большего к ним предубеждения. Поэтому, долг детских офтальмологов – избавлять людей от необоснованных страхов и раскрывать псевдонаучную суть мифов о вреде очков и контактных линз.

Чтобы стабилизировать близорукость, родителям важно знать истинные факторы риска миопии. Условно их можно разделить на несколько групп:

- Наследственность. Если оба родителя близорукие, то вероятность появления миопии у детей составляет в среднем 80%, если один, то – 40 %, если нет близоруких в семье – 10%.

- Возраст ребенка. Чем раньше появляется миопия, тем большую тенденцию к прогрессированию она имеет. Худший прогноз по зрению – при рано приобретенной или дошкольной близорукости.

- Пол. Соотношение встречаемости миопии среди девочек и мальчиков составляет 55:45. При этом у девочек близорукость прогрессирует быстрее.

- Факторы образа жизни:

- Гиподинамия. Известно, что у детей с активным, спортивным стилем жизни темп прогрессирования миопии медленнее, чем у малоподвижных;

- Несбалансированное питание: преобладание углеводистой и недостаток белковой пищи, витаминов А, Е, С, макро-(кальций, железо, фосфор) и микроэлементов (медь, цинк);

- Неправильный зрительный стереотип: низкий наклон головы, неправильная посадка, недостаточное освещение, чтение лежа;

- Чрезмерные зрительные нагрузки вблизи: уроки, чтение, занятия за компьютером, игры на видеоприставках и мобильном телефоне, телепередачи.

- Общие заболевания: родовые и приобретенные травмы головного и спинного мозга (особенно, шейного отдела позвоночника), нарушения осанки, острые (детские инфекции, грипп, частые ОРВИ) и хронические заболевания (печени и желчного пузыря, паразитоз, тонзиллит, синусит и др.);

- Анатомические предпосылки со стороны глаз: ослабленная аккомодация, гиперметропия слабой степени, астигматизм, анизометропия, нарушение бинокулярного зрения;

- Отсутствие необходимой оптической коррекции.

О последнем факторе стоит поговорить отдельно, поскольку проблема некоррегированного детского зрения актуальна во всем мире. По данным Brien Holden Vision Institute, Australia, в разных странах 56 — 88% детей c нарушениями рефракции (оптики глаз) не имеют необходимой оптической коррекции. Так, в США из 37% детей с выявленными рефракционными нарушениями 67% не откоррегировано. В Китае 44% детей с аномалиями рефракции в 85% случаев остаются без оптической коррекции [8]. По данным нашего исследования, 75% детей с остротой зрения ниже 1,0 и 59 % детей с остротой зрения ?0,6 не имели очков и контактных линз (см. рис.6,7).

Рис. 6. Наличие оптической коррекции у детей с остротой зрения ниже 1,0.

Рис. 7. Наличие оптической коррекции у детей с остротой зрения ? 0,6.

На первый взгляд, складывается противоречивое представление о значительном увеличении числа детей с плохим зрением, с одной стороны, и отсутствием у них необходимой оптической коррекции, – с другой. На самом деле, это не противоречие, а следствие. Ведущими научно-исследовательскими институтами мира, занимающимися этой проблемой, установлено, что 12% слепоты и 55% патологии органа зрения обусловлены неоткоррегированными дефектами зрения [8]. Наряду с этим, накоплены экспериментальные доказательства усиления прогрессирования миопии в условиях очковой недокоррекции [7,9]. Поэтому, в настоящее время с научных позиций вопрос ставится таким образом: «эпидемия» миопии вызвана отсутствием оптической коррекции [8].

В рамках нашего исследования с целью изучения причин отсутствия оптической коррекции применялся метод анкетирования. Было опрошено 296 школьников и родителей. Анализ анкет позволил выявить, по каким причинам дети не носят очки и контактные линзы:

- Позднее выявление нарушений зрения (85% опрошенных);

- Позднее обращение к детскому офтальмологу (85%);

- Трудности обращения в детскую поликлинику на прием к офтальмологу (85%);

- Отсутствие ежегодных профилактических осмотров (75%);

- Низкое качество профилактических осмотров (75%);

- Негативное отношение детей к очкам (75%).

- Негативное отношение детей к контактным линзам (40%).

- Негативное отношение родителей к очкам (65%) и контактным линзам (85%).

- Неосведомленность и непросвещенность родителей в отношении пользы оптической коррекции зрения (75%).

- Популярность псевдонаучных представлений, призывающих отказаться от очков и контактных линз (75%).

Для меня, как практического врача, за каждым приведенным пунктом встают примеры из практики, а, вернее, судьбы детей. Вот немногие из них.

- Мальчик, 7 лет, с впервые выявленной амблиопией (слабовидением) одного глаза при оформлении в школу. Острота зрения на худшем глазу 0,08 (8%) обусловлена врожденным дефектом оптики – гиперметропией высокой степени с астигматизмом. Со слов мамы, ребенка регулярно проверяли в детском саду, но, «правда, ничего не говорили». Мальчик никогда не жаловался. Родители не замечали. Как факт, возможность излечения от амблиопии практически упущена.

- Подросток, 13 лет, с быстро прогрессирующей близорукостью степенью 5,0 диоптрий, категорически отказывающийся от очков, утверждая, что он «все хорошо видит». Налицо типичный комплекс «очкарика». В поведении усилился негативизм. Мальчик стал бы носить контактные линзы, но родители против, считая, что они вредны для глаз. Характерный конфликт «отцов и детей», выявленный в ходе нашего исследования. В результате ребенок годами остается без оптической коррекции и теряет зрение.

- Девочка, 13 лет, с близорукостью -5,5 диоптрий и остротой зрения 0,05 (5%), на мой вопрос: «У тебя есть очки или контактные линзы?» – отвечает:

– Нет. Папа против. Он занимается по Норбекову.

– А ты бы стала носить очки или линзы?

– Я – да, совсем ничего не вижу с доски, но папа против.

– Тебе трудно учиться?

– Особенно на контрольных. Глаза болят и голова. Стала часто плакать.

4. Родители мальчика 8 лет с рано приобретенной близорукостью степенью 2,5 диоптрии и остротой зрения ниже 10%, уверенные в своей правоте: «Мы никогда не наденем на нашего ребенка очки!». Мальчик стал плохо учиться, быстро уставать, напряжен, тревожен, но с ухудшением зрения состояние ребенка родители никак не связывают.

Вспомнившиеся примеры, а их множество, только подтверждают общую тенденцию: 65 % родителей негативно относятся к очкам, объясняя это тем, что «очки портят зрение»; «подменяют работу глазных мышц»; «усиливают диоптрии». Это узнаваемые утверждения из популярной литературы, насаждающей мнение, что очки – истинные «убийцы» зрения. При этом не учитывается, насколько ребенку с плохим зрением трудно учиться, и, вообще, жить – ведь от него так многого ждут, требуют. Именно из-за несоответствия внешних требований и внутренних возможностей организма нарастает личная тревожность, пусковой фактор нездоровья, но это неважно, главное, чтобы не было очков. Иными словами, родители часто недооценивают влияния «нехватки» зрения на психологическое состояние детей и подростков. Астено-невротический синдром у школьников, теряющих зрение, настоятельно указывает на необходимость оптической коррекции. Свои же усилия по «борьбе» с очками родителям полезнее направить на устранение истинных причин близорукости.

Часто приходится слышать и такое утверждение-опасение, что «раз надев очки, уже никогда их не снимешь». Но ведь надо понимать, что и дефекты зрения, раз появившись, чаще всего остаются у человека на всю жизнь. Поэтому, на вопрос: что, действительно, вредно для зрения ребенка, я отвечаю так:

- Отказ от необходимой оптической коррекции;

- Плохое зрение в очках и контактных линзах;

- Плохие по качеству очки и контактные линзы.

У нас действительно принято в ухудшении зрения обвинять очки. «Усиление очков приводит к усилению близорукости» – вот одно из самых распространенных заблуждений. Надо помнить, что очки – это всего лишь оптический прибор, замечу, великое изобретение человечества, фокусирующий лучи света на сетчатку глаза. И все! «Не виноваты» они в том, что при близорукости глаз растет в длину. Важно знать, что в современных условиях прогрессирование миопии продолжается несколько лет и, конечно, зависит от оптической коррекции, но не в общепринятом смысле. При отсутствии очков и контактных линз миопия прогрессирует быстрее. Своевременное и правильное пользование оптическими средствами замедляет рост глаза. Поэтому, давно пора снять «обвинение» с очков и сказать им спасибо за почти 800-летний труд во благо нашего зрения.

Возможно, вам, уважаемые родители, эта мысль покажется непривычной или неприемлемой, но это научный факт. В многочисленных опытах на животных путем расфокусировки изображения на сетчатке глаза была создана модель развития близорукости. Так постепенно, начиная с 1961 года, формировалась теория ретинального дефокуса, общепризнанная сейчас в научном мире. Доказано, что создание четкого изображения на сетчатке глаза предупреждает дальнейшее прогрессирование близорукости. Поэтому, не берите на себя ответственность за зрение детей в профессиональных вопросах, особенно таких, как оптическая коррекция зрения. Доверьтесь тому специалисту, который обоснованно и своевременно подберет очки, поставит контактные линзы, назначит лечение. А не тому, кто своими популистскими рекомендациями о вреде очков, на самом деле, причинит непоправимый вред вашему ребенку. Помните, что ребенок должен наблюдаться у детского офтальмолога.

Когда же показана оптическая коррекция при близорукости? В случае истиной миопии степенью 0,5-0,75 диоптрии при устойчивом снижении зрения вдаль до 0,5 — 0,6 (50-60%). Более подробно об особенностях подбора оптической коррекции в детском возрасте вы сможете узнать на нашем сайте www.glazka.ru

Анализируя результаты анкетирования, мы столкнулись с таким фактом, что еще больший процент родителей – 85! отрицательно относится к контактным линзам, мотивируя это следующими причинами:

- Ребенок не справится с уходом; не способен соблюдать гигиену;

- Велика вероятность инфекции, осложнений;

- Контактные линзы нельзя носить детям;

- Контактные линзы портят зрение;

- Дорого стоят.

Поверьте, что это всего лишь домыслы от незнания, насколько успешно развивается в последние годы контактная коррекция зрения. Качество контактных линз на сегодняшний день настолько высоко, что их можно носить детям любого возраста. Речь идет о силикон-гидрогелевых (дышащих) линзах частой плановой замены. Вопреки ожиданиям родителей, дети легко обучаются и ответственно подходят к уходу за линзами. В отношении стоимости, смею утверждать, что она доступна для большинства родителей.

Замечу, что оптическая коррекция близорукости может начинаться и с очков, и с контактных линз. Здесь нет альтернативы. Возможно сочетание. Но бывают случаи, когда полезнее в плане стабилизации процесса коррегировать близорукость именно контактными линзами, например, при астигматизме или скрытом расходящемся косоглазии. Это может определить только врач, поэтому, никакой «самодеятельности» здесь быть не должно. Первые контактные линзы ребенку должен подобрать, поставить и научить пользоваться детский офтальмолог. Тогда и осложнений не стоит опасаться.

Если же ваш ребенок, несмотря на все доводы и убеждения, категорически отказывается от очков, и его протест сопровождается негативными психологическими реакциями, то задумайтесь серьезно о контактных линзах. Преимущества последних очевидны и заключается в том, что контактные линзы улучшают качество изображения на сетчатке; хорошо компенсируют оптическую разницу между глазами; нормализуют аккомодацию; устраняют мышечный дисбаланс; обеспечивают лучшее соблюдение режима постоянной коррекции. Эти факторы являются основными в механизме стабилизации близорукости. Из практики могу сказать, что у детей, прежде не носивших очки, с началом пользования контактными линзами начиналось торможение миопии.

Чтобы развеять миф о вреде оптической коррекции, хочу подчеркнуть, что портят зрение не очки или контактные линзы, а их отсутствие! В таких случаях близорукость у детей неизбежно растет. Поэтому, порой так и хочется воскликнуть вслед за известным поэтом: «Послушайте! Ведь если… ваш ребенок теряет зрение, дайте ему возможность хорошо видеть! Послушайте врача и перестаньте бояться очков и контактных линз! Не упускайте время!» Как часто я вижу на приеме потрясенных родителей, когда они впервые осознают, что ребенок не видит даже самых крупных букв. Я замечаю, как глубоко они переживают, обвиняют себя, казнят, что не заметили, не обратились вовремя, пропустили. И порой, только пройдя через эти трудные минуты, родители принимают решение о подборе очков или контактных линз.

Лечить близорукость трудно, но необходимо, поскольку она, неуклонно прогрессируя, ограничивает активный образ жизни ребенка, а в дальнейшем и выбор профессии, что неминуемо сказывается на судьбе. И надо понимать, что назначение очков и контактных линз – это тоже лечение, только оптическое, без него невозможно получить хорошие результаты. В Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольцав 2010 году былпроведен ретроспективный анализ влияния функционального и медикаментозного лечения на стабилизацию течения миопии. Три года наблюдения показали, что годовой коэффициент прогрессирования у детей без лечения составлял 0,95 диоптрии, а у детей, получавших лечение, был значительно ниже – 0,2 диоптрии [6]. По данным нашего центра, при своевременной оптической коррекции и функциональном лечении темп прогрессирования миопии постепенно снижается с 1,0 до 0,25 диоптрии в год.

Дорогие мамы и папы! Владимир Солоухин когда-то написал: «Детство как почва, в которую попадают семена. Биография человеческой души, человеческого сердца – это прорастание семян. Некоторые из них становятся чистыми и яркими цветами, некоторые – хлебными колосьями, некоторые – чертополохом». И от нас с вами зависит, каким вырастет ребенок: от семьи, от учителя и врача. Доверяйте профессионалам своего дела, особенно, в вопросах здоровья. Неправильно принятые решениями, основанные на собственном опыте, интуиции, могут оказаться губительными для ребенка. Помните, что истинная близорукость необратима, и нельзя тешить себя иллюзиями об «излечивающей» глазной гимнастике. Польза ее несомненна, никто не спорит, но одними упражнениями не исправить такие дефекты зрения, как близорукость и астигматизм, вылечить косоглазие и амблиопию. Своим же негативным отношением к очкам вы только закрепляете в сознании ребенка комплекс «очкарика», еще больше подрывая его психику.

Родители часто в конце приема мне задают вопрос: «А что бы Вы сделали для своего ребенка?» И, несмотря на то, у моих сыновей не было близорукости, всегда отвечаю: «Я бы сделала все! Подобрала очки и контактные линзы до 100% зрения, научила бы правильно их носить. Регулярно проводила медикаментозное и аппаратное лечение. Нормализовала питание. Наполнила день спортивными занятиями. Свела к необходимому минимуму занятия на компьютере. Переключила интерес с телевизора на чтение с таймером на 30 минут. Обучила глазной гимнастике. Это все трудно, но только так можно остановить прогрессирование близорукости».

В заключении хочу сказать: научный прогноз о том, что через 10 лет каждый третий житель Земли станет близоруким, к сожалению, может сбыться, если не осознать истинные причины развития миопии и не изменить отношение к оптической коррекции зрения.

С уважением, Ирина Юрьевна Смирнова, врач-офтальмолог, к.м.н.,

директор Сибирского Центра Профилактики и Лечения Близорукости «Глазка».

записаться на приемЗАДАТЬ ВОПРОСзаказать обратный звонок

Как понять, что у ребенка плохое зрение?

Родителям достаточно сложно понять, что у малыша начинаются проблемы со зрением. Для детей в возрасте до 5 лет, тревожными маркерами являются:

- ребенок постоянно трет глаза, часто щурится и моргает, как будто бы пытается убрать какую-то помеху;

- малыш подносит предметы (картинки, кубики, игрушки) очень близко к глазам или наклоняется к ним, чтобы рассмотреть;

- периодически возникающий ячмень также может указывать на скрытые патологические процессы.

Обратите внимание, если ребенок жалуется на нечеткость зрения: «мушки», «снежинки», «черточки», возникающие перед глазами. Любая жалоба со стороны малыша – повод незамедлительно обратиться за консультацией к офтальмологу.

В возрасте 5-7 лет могут появиться другие симптомы проблем с глазами:

- у ребенка часто краснеют белки глаз или веки – признак переутомления;

- дети жалуются на головную боль, им сложно долго концентрироваться на книжках и занятиях;

- неуспеваемость в школе – может возникать из-за нечеткости зрения;

- проблемы с правописанием: буквы и цифры сильно заходят за пределы клеток и строк.

Заметить сниженную остроту зрения можно и в быту: к примеру, если дети не могут различить номер приближающегося транспорта. Ребята садятся близко к экрану телевизора, испытывают проблемы с чтением с доски в школе.

Родители должны быть особенно внимательными к здоровью детей в начальной школе. Резкая нагрузка на глаза часто приводит к проблемам со зрением. Даже если вы не замечаете никаких тревожных признаков, и ребенок не жалуется на глаза, рекомендуется планово посещать офтальмолога минимум раз в год.

Что такое скрининговый осмотр у окулиста?

Скрининговое обследование традиционно проводится в третьем, девятом и одиннадцатом классе. Задача врача — выявить пациентов с офтальмологическими проблемами и тех, кто находится в группе риска по ряду параметров.

Стоит заметить, что скрининг не заменяет полноценного обследования у офтальмолога. Поэтому, если вы заботитесь о зрении своего ребенка, обязательно посещайте с ним окулиста не реже двух раз в год. Своевременно выявленная проблема устраняется гораздо легче, чем запущенная ситуация. В случае, когда у ребенка уже есть проблемы со зрением, и он носит очки или контактные линзы, офтальмолога следует посещать раз в год. Это связано с тем, что по мере роста ребенка изменяется размер его глаз. Поэтому в школьном возрасте очки приходится менять довольно часто.

Когда нужно записать ребенка к офтальмологу?

Первый офтальмологический осмотр проводится сразу после рождения малыша. Врач проверяет развитие глаз и их слаженную работу. У новорождённых детей глазное яблоко слегка сплюснуто, что и приводит к незначительной дальнозоркости, которая проходит с возрастом. Также глазки у младенцев менее светочувствительны, нормальная реакция на свет развивается к 3-5 неделе жизни. На первичном осмотре специалист может выявить некоторые врожденные патологии, например, аномальную форму зрачка или уменьшенный размер глазного яблока.

Если врач не выявил никаких патологий, второй плановый осмотр дети проходят в 12 месяцев. В ходе этого визита офтальмолог проверяет рефракцию глаза (силу преломления светового луча). Процедура безболезненна: сначала в глазки закапывают средство для расширения зрачка, а потом с помощью авторефрактометра замеряется нужный показатель. Если все показатели в норме, то следующий осмотр можно провести через год.

В 3 года детский офтальмолог может проверить остроту зрения ребенка с помощью таблицы Орловой. В ней буквы заменены на картинки, поэтому малыш может называть те из них, которые видит четко.

Посещать специалиста рекомендуется ежегодно. Но особенно важно прийти на осмотр перед началом учебы в школе (5-6 лет). Вместо таблиц Орловой используются уже таблицы Сивцева (с буквами) и Головина (с кольцами). Также может быть замерена рефракция глаз.

Но если вы заметили у ребенка один из этих симптомов, необходимо как можно скорее обратиться к офтальмологу, не дожидаясь планового осмотра:

- ребенок щурится, часто моргает, постоянно трет глаза;

- жалуется на утомляемость глаз или испытывает боль в глазном яблоке;

- веки покраснели и отекли, появились нехарактерные выделения;

- наблюдается повышенная слезоточивость без каких-либо других признаков болезни.

Также стоит пройти офтальмологический осмотр, если ребенок получил ушиб лица и головы. Ранняя диагностика позволит офтальмологу вовремя принять меры по восстановлению зрения. В зависимости от поставленного диагноза, врач подберет корректирующие средства (очки или контактные линзы), препараты для улучшения питания тканей, назначит физиопроцедуры. Это позволит укрепить глазное яблоко, предупредить дальнейшее ухудшение зрения.

Профилактика заболеваний глаз

Для снижения риска развития глазных заболеваний, следует придерживаться следующих рекомендаций:

- не позволяйте ребенку перенапрягать глаза. Если он занимается (читает), смотрит телевизор, необходимо делать перерывы каждые 40-60 минут. Рабочее место школьника должно быть хорошо освещено;

- научите его простой глазной гимнастике. В перерывах между занятиями малыш должен закрыть глаза, и повращать ими, смотреть поочередно вверх-вниз, вправо-влево. Подробную инструкцию можно получить у детского офтальмолога;

- следите за правильным и сбалансированным питанием. Важно, чтобы дети получали из пищи все необходимые микро- и макроэлементы. В периоды повышенных нагрузок (например, во время соревнований, олимпиад, экзаменов) желательно принимать витаминные комплексы, рекомендованные педиатром;

- приучите детей к активному образу жизни и регулярным прогулкам на свежем воздухе. Одна из причин развития глазных заболеваний – гиподинамия. Умеренные физические нагрузки необходимы для правильного развития детского организма и формирования здорового зрения;

- не пренебрегайте осмотром у офтальмолога – только врач может выявить заболевания на начальных стадиях и начать результативное лечение.

Не позволяйте маленьким детям много времени проводить перед монитором или телевизором. Во время просмотра передач, дети должны сидеть на расстоянии не менее 2,5 метров от экрана. Запишитесь на консультацию к детскому офтальмологу – врач даст конкретные рекомендации по поддержанию здоровья глаз у детей разного возраста, подберет витамины, научит глазной гимнастике.