Возрастные особенности

Причины нарушения зрения у детей в новорожденном возрасте, как правило, врожденные и говорят об органических поражениях зрительного анализатора или нервных путей, отвечающих за формирование связей между воспринимающими фоточувствительными рецепторами и зрительным центром в головном мозге.

Новорожденные

У малыша изначально присутствуют некоторые зрительные рефлексы – сужение и расширение зрачков в зависимости от освещения (световая чувствительность), слежение за движущимися предметами. Стартом к формированию восприятия внешнего мира посредством зрения становится световая стимуляция сетчатки глаза. Чувствительность к свету у новорожденного очень низкая, и только к концу первых шести месяцев жизни она достигает чуть больше половины уровня взрослого человека. Можно заметить, что зрачки малыша намного медленнее расширяются и сокращаются в зависимости от освещения. Но физиологичное развитие детей постепенно отражается на совершенствовании функции светочувствительности, предметного, цветового и пространственного зрения.

От трех до шести месяцев

К концу третьего месяца жизни у ребенка формируется центральное зрение. Когда он способен не просто обнаруживать объект, но и распознавать его, выделять среди других. Функция распознавания указывает на нормальное формирование интеллектуальной способности мозга.

У младенцев некоторое время глаза еще не могут удерживаться по центральной оси

Стимуляция сетчатки светом приводит постепенно к развитию бинокулярного зрения. Раздражение центральной ямки заставляет глаза фиксироваться на источнике света и, повторяя это раз за разом, оба глаза начинают двигаться согласованно. Нормальное развитие бинокулярного зрения дает человеку возможность объемного видения, которое позволяет оценивать глубину и пространство. Этот навык у ребенка формируется даже раньше, чем другие показатели монокулярного зрения, поскольку объемное видение у человека является результатом эволюции и необходимым условием для выживания нашего вида. Близкое пространство осваивается ребенком в первые пару месяцев жизни.

В этот же период жизни малыш начинает распознавать цвета. Первый цвет, который легко узнает ребенок – красный. Зеленый и ему подобные коротковолновые цвета воспринимаются хуже. Поле зрения грудничка намного уже, чем у взрослого. У детей дошкольного возраста поле зрения на 10 % меньше, чем у взрослого, но уже к 7–8 годам он достигает нормальной величины. Также у детей немного больше размеры слепого пятна, в среднем на 2 см по каждой оси. Это объясняется меньшим относительным размером глазного яблока, которое также достигает нормальной величины к 10–14 годам.

Первый год

К десятому месяцу зрение малыша позволяет ему распознавать геометрические формы. Во втором полугодии ребенок осваивает дальнее пространство, улучшаются навыки объемного зрения. Возможность разглядывать ближний и дальний план заставляет работать аккомодационный аппарат глаза, тренирует глазодвигательные мышцы.

Большой толчок к развитию понимания пространства и ориентирования дает начало активной двигательной активности. Мозг учится сопоставлять перемещение тела в пространстве с изменением размеров зрительных образов.

Младший дошкольный возраст

У дошкольников возникает понимание о нарисованном изображении предметов. Объемное восприятие объектов и острота зрения формируется у детей как раз к началу школы. С того времени, как ребенок начинает говорить, зрительные образы подкрепляют его речь и способствуют развитию абстрактного мышления.

В пять лет дети уже имею достаточно развитое цветное зрение, но его совершенствование продолжается. Нарушения цветоощущения в этом возрасте пропорционально взрослым и не отличается по частоте случаев у представителей обоих полов.

Гиперметропия высокой степени у детей

Следует учитывать, что у новорожденных острота зрения очень невысокая –0,005-0,015 диоптрий, практически все имеют дальнозоркость. Эти показатели не указывают на нарушение зрения у детей и являются физиологичными, соответствующими возрастному развитию. Острота зрения постепенно возрастает до 0,3 диоптрий к концу первых месяцев, 0,6 диоптрии к концу второго года и выходит на 1,0 дптр. к 7–10 годам.

Таким образом, на правильное формирование зрения у ребенка влияют не только врожденные механизмы, но и те обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться в процессе роста и развития.

Читать реферат по педагогике: «Нарушения зрения детей» Страница 1

(Назад)

Функция «чтения» служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Дисциплина «Педагогика»

Тема курсовой работы: «Особенности работы учителя в школе для детей с нарушениями зрения»

2004

ВВЕДЕНИЕ

Зрение принадлежит к числу интереснейших явлений природы. Над изучением зрения, его тончайших механизмов работают сотни исследователей во многих лабораториях мира.

Зрение дает людям 90 % информации, воспринимаемой из внешнего мира.

Хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности: учебы, отдыха, повседневной жизни. И каждый должен понимать, как важно оберегать и сохранять зрение.

Потеря зрения, особенно в детском возрасте — это трагедия. Поскольку организм ребенка очень восприимчив ко всякого рода воздействиям, именно в детском возрасте зрения должно быть уделено особое внимание.

Дефицит движений современного человека неизбежно пагубно отражается и на функциональных свойствах зрительного анализатора — наших глазах. С другой стороны, чрезмерные информационные нагрузки на глаза и мозг приводят к серьезным нарушениям и заболеваниям. В развитых странах каждый четвертый — близорукий. Нарастают и возрастные изменения глаза, приводящие к дальнозоркости. И особенно остро в последнее время этот вопрос встал из-за пагубного влияния дисплеев и компьютеров на зрение. Одна из главных причин такого роста глазных нарушений состоит в недостаточном внимании со стороны родителей, врачей и педагогов к вопросам гигиены зрения и освещения.

Выбор темы курсовой работы не случаен. Я работаю в городском «Центре охраны зрения детей и подростков» и ежедневно сталкиваюсь с сотнями детей с нарушениями зрения. Мне очень близка эта проблема.

Цель данной курсовой работы — путем систематизации и обобщения разрозненной информации из разных источников подробно изучить и проанализировать причины возникновения нарушения зрения у детей.

Задача: определить конкретное действия со стороны педагогов по предупреждению этих нарушений.

Или доказать, что только при совместном действии врачей, учителей и родителей, можно сохранить или предотвратить ранние патологии зрения.I. НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ —

БОЛЬШАЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Зрительные расстройства связаны не только с условиями зрительной работы, но и с другими широкими социальными и бытовыми условиями. Это такие факторы, как питание, в частности витаминная недостаточность, природные условия, климат. Установлена связь между нарушениями зрения и состоянием здоровья. Имеет значение рост и развитие самого органа зрения, наследственная предрасположенность и др. Немаловажную роль играет и состояние нервной системы. Большое напряжение н.с. и раздражительность также может служить предрасположенностью к развитию зрительных расстройств.

Другими словами, нельзя выделить один какой-нибудь фактор, влияющий на развитие нарушений зрения. Можно только думать о преобладающем значении того или иного фактора в конкретных условиях.

Исходя из этого положения, надо рассматривать нарушения зрения у детей как большую, сложную проблему.

- 1. Анатомофизиологические особенности

зрительного анализатораПрежде чем представить как развивается орган зрения по мере роста ребенка и что нужно делать, чтобы избежать появления у него зрительных расстройств,

Патологические состояния

Виды нарушения зрения, которые могут определяться в детстве:

- Гиперопия – дальнозоркость, которая может быть истинной и скрытой. Глаз может иметь короткую оптическую ось, изображение фокусируется за сетчаткой. Трудности возникают при необходимости рассматривать предметы крупным планом.

- Миопия – близорукость, нарушение, при котором глаз по передне-задней оси слишком большой, чтобы фокус происходил на сетчатке. Изображение формируется перед ней, поэтому плохо различаются объекты, находящиеся на удаленном расстоянии.

- Астигматизм – нарушение, при котором кривизна роговицы не идентична по всем осям, и лучи света, преломляясь по-разному, не дают единого четкого изображения на сетчатке. Малыш плохо видит на любом расстоянии.

- Косоглазие – такое положение глазного яблока, когда оно отклоняется от центральной оси. Может быть врожденным или же провоцироваться неравномерным напряжением глазодвигательных мышц. Глаза могут отклоняться как по-горизонтали, так по-вертикали.

- Амблиопия – если мозг не может получить полезную информацию от зрительного анализатора, то постепенно начинает игнорировать его сигналы. Таким образом возникает синдром «ленивого глаза». У ребенка формируется видение одним более сильным глазом.

По степени нарушения зрения можно выделить несколько категорий детей:

- Слабовидящие – острота зрения 0,05–0,2 диоптрий. У таких малышей нет ограничений к занятию письмом или чтением.

- Частично слепые – острота зрения сохранена на уровне 0,05–0,4 диоптрии. Ребенок может различать свет, есть зрительные образы.

- Слепые – зрительный анализатор остановился в развитии, нет образного восприятия. Сильнейший глаз может иметь остаточное зрение силой до 0,04 диоптрии. Обучение в таком случае в саду или школе компенсаторного типа или на дому.

- Полностью слепые – зрительные образы никогда не были сформированы, обучение возможно в домашних условиях.

У слабовидящих детей сохраняется возможность обучения

Консультация «Организация зрительной работы для детей с нарушениями зрения»

Юлия Лушанова

Консультация «Организация зрительной работы для детей с нарушениями зрения»

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Охрана и развитие зрения частичнозрячих, слабовидящих и дошкольников с функциональными нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия) – одна из важнейших целей стоящих перед тифлопедагогами, воспитателями и родителями ребёнка. Она достигается путём проведения широкого комплекса взаимодействующих между собой лечебно-гигиенических и психолого-педагогических мероприятий.

По установленной классификации к слепым относятся лица, острота зрения которых находится в пределах от 0 до 0,04. Таким образом, контингент слепых включает людей, полностью лишенных зрения (тотальные слепые) и обладающих остаточным зрением (с остротой зрения от светоощущения до 0,04).

Тотально слепые дети безусловно используют в получении учебной информации осязание и слух. Слепые дети с остаточным зрением, также основную образовательную информацию будут получать через осязание и слух, так при наличии такого глубокого поражения использование зрения в течение длительного времени отрицательно влияет на его дальнейшее развитие. Однако в процессе обучения и воспитания остаточное зрение не игнорируется, так как оно дает детям дополнительную информацию об окружающем. Дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2 входят в категорию слабовидящих, и уже могут активно работать с помощью зрения при соблюдении определенных гигиенических требований.

Важнейшими аспектами организации зрительной работы дошкольника с нарушением зрения являются:

Рабочее место

Рационально организованное рабочее место позволяет обеспечить воспитаннику правильную рабочую позу. Правильная рабочая поза определяется следующими правилами:

стул задвигается за край парты на 10 см, расстояние между телом и столом – кулак;

правило трех прямых углов: спина – бедро, бедро – голень, голень – стопа (при необходимости может использоваться подставка для ног);

голова наклонена, спина ровная, плечи на одном уровне, поясница опирается на спинку стула;

обязательное использование подставки для книг с регулируемым углом наклона, угол наклона: 15-20 градусов (не устают мышцы шеи, улучшается освещенность, обеспечивается примерно одинаковое расстояние до глаз отдельных частей текста);

расстояние от глаз до текста составляет примерно 30-35 см, при необходимости ребенку предлагается воспользоваться лупой;

В помещениях, где занимаются дети с нарушениями зрения необходимо обеспечить левостороннее естественное освещение рабочих мест. Искусственное освещение помещений и рабочих мест может быть общим и местным. В качестве источников общего освещения используют потолочные люминесцентные светильники, местного освещения на рабочем месте – лампы накаливания или люминесцентные. Свет на рабочее место должен падать слева спереди, исключая затенение, не создавая слепящих бликов. Освещенность на рабочем столе слабовидящего ученика должна составлять 500 люкс, при проведении практических и лабораторных работ – 1500 люкс. Освещенность лестниц, туалетных и раздевальных комнат, столовой рекомендуется не менее 300 люкс.

Установлено, что при понижении освещенности на 70-150 люкс острота центрального зрения резко снижается. При утомленном зрении слабовидящие начинают испытывать трудности в процессе чтения и письма (форма и конфигурация букв кажутся размытыми, расплывчатыми, учащиеся начинают напрягать мышечный аппарат глаза, что приводит к нарушению функции адаптации зрительной системы (страдает фиксация взора, прослеживание).

Необходимая степень освещенности во многом зависит от характера зрительного нарушения:

при миопии высокой степени, атрофии зрительного нерва, пигментной дегенерации сетчатки требуется повышенная освещенность – 700-1500 люкс;

при катаракте – 200-400 люкс;

альбинизме – до 200 люкс;

Дети со светобоязнью должны быть удалены от источников света.

Рассадка детей с учетом зрения

Детей с близорукостью сажают ближе к наглядному материалу (1 ряд дети с низкой остротой зрения 0,4; 2 ряд – дети с остротой зрения 0,4/0,6; 3 ряд – дети с остротой зрения 0,6/1,0).

Детей с расходящимся косоглазием сажают по центру.

Детей с сходящимся косоглазием за дальние столы.

Если у ребенка окклюзия правого глаза, он сидит справа от педагога.

Если у ребенка окклюзия правого глаза, то он сидит слева от педагога.

Леворуких детей с нарушением зрения, детей со светобоязнью не следует сажать близко к окну в яркий солнечный день, так как возрастает резкость тени от пишущей руки.

Зрительная нагрузка

З. Г. Ермолович отмечает, что непрерывная зрительная работа слабовидящих детей не должна превышать 8-10 минут, частичнозрячих — 5 минут. Воспитатель, учитель-дефектолог (тифлопедагог, организуя образовательный процесс детей, имеющих заболевания сетчатой оболочки и зрительного нерва, должны в обязательном порядке получить консультацию врача-офтальмолога об индивидуальных допустимых зрительных нагрузках для детей с тяжелыми нарушениями зрения.

Так, практика обучения детей, имеющих в зрительном диагнозе нистагм, свидетельствует об их быстрой утомляемости. При нистагме глаза постоянно совершают самопроизвольные колебательные движения различной амплитуды, из-за чего изображение на сетчатке всегда расфокусировано. Темп работы детей с нистагмом медленный, а усилие (напряжение) значительное.

Снятие зрительного утомления

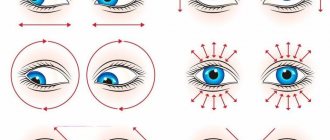

Цель зрительной гимнастики – снять зрительное утомление и подготовить зрительный анализатор к предстоящей работе.

Зрительная гимнастика составляется из специальных упражнений. Различают три основных группы упражнений зрительной гимнастики:

Гимнастика, для снятия зрительного утомления (по содержанию это простые манипуляции, способствующие расслаблению напряженных мышц: частое моргание, зажмуривание, легкое прикрытие век, закрывание глаз, поглаживание кончиками пальцев закрытых глаз, легкий нажим, массаж ладонью и легкое разминание и т. п. Во многих современных брошюрах вслед за У. Бейтсом такие простейшие упражнения для снятия визуального напряжения, восстановления зрительной работоспособности определяются как релаксационный комплекс (Г. Г. Демирчоглян);

Гимнастика, направленная на укрепление аккомодационных мышц глаз (перевод взора с предмета, расположенного вблизи на предмет, расположенный вдали); Упражнение «Метка» (перевод взора с предмета, расположенного вблизи на предмет, расположенный вдали);

Гимнастика, направленная на укрепление глазодвигательных мышц.

Демонстрация наглядности

При обучении слепых и слабовидящих детей разнообразные средства наглядности применяются в значительно большей степени, чем в работе с нормально видящими детьми. Это обусловлено тем, что нормально видящий ребенок с раннего детства овладевает необходимой информацией об окружающем мире без каких-либо специальных условий. Причем 90% этой информации – зрительная. Ребенок, имеющий глубокую зрительную патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления с окружающим миром. Без использования специальных средств наглядности это невозможно, так как непосредственное чувственное восприятие многих предметов или явлений часто бывает затруднено или недоступно.

Использование наглядности стимулирует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, преподносить даже самый трудный программный материал в занимательной и доступной форме.

В обучении детей с нарушением зрения используется наглядный материал разных видов.

Средства наглядности

1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, животные, растения, овощи, фрукты и т. д., которые специально подбираются для занятия или наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий.

2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, модели, макеты, геометрические тела.

3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображающие животных, птиц, насекомые и т. д.

4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции картин, фотоматериалы, слайды, диа-, кино- и видеоматериалы, плакаты

5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы.

6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, биологические карты.

7. Рельефные наглядные пособия: включают в себя иллюстративную, графическую и символическую наглядность: рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения, а также схемы, планы, таблицы, выполненные таким образом.

Наглядный материал может быть демонстрационным и раздаточным. Демонстрационная наглядность используется для показа всей группе детей, раздаточный рассчитан на работу с одним ребенком.

Особое значение восприятие натуральной наглядности имеет для тотально слепых и слепых детей, имеющих остаточное зрение, не позволяющее хорошо рассмотреть окружающие объекты. Своеобразие чувственного познания детей данной категории обусловливает замедленность, фрагментарность их восприятия. Через натуральную наглядность с помощью сохранных органов чувств такие дети получают более полную информацию о различных объектах и явлениях, то есть информацию, адекватную для них по значению зрительной.

При первичном ознакомлении детей с программным материалом («Овощи и фрукты», «Мебель», «Посуда» и т. д.) в качестве наглядности обязательно предъявляются натуральные предметы. Лишь после тщательного изучения их свойств (мягкость, твердость или упругость, запах и вкус) на следующих занятиях и уроках можно перейти к муляжам, моделям, игрушкам, изобразительной наглядности.

Следует отметить, что в некоторых ситуациях, когда невозможно предоставить детям для обследования натуральные предметы (например, при изучении темы «Транспорт», сначала демонстрируют модели, игрушки, обследуют и обыгрывают их. Это позволяет детям с низкой остротой зрения позже – при наблюдении реальных объектов транспорта на экскурсии – узнавать их даже на некотором расстоянии.

Натуральные предметы должны широко использоваться и в качестве раздаточного материала на различных занятиях и уроках, например, на специальных коррекционных занятиях при обучении детей дошкольного возраста.

Требования, предъявляемые к натуральной наглядности

Предметы должны быть удобны для зрительного и осязательного обследования.

Ярко окрашенными.

Традиционной, легко узнаваемой формы.

Основные детали должны быть чётко выражены и выделены цветом.

Требования, предъявляемые к объемной наглядности

Характерные признаки изображаемых предметов должны быть точно переданы.

Важно соблюдение правильных пропорций и соотношения частей предмета в модели или макете.

Требования, предъявляемые к дидактическим игрушкам

Они выступают в качестве моделей и должны иметь четко выделенные основные детали, характеризующие изображаемый предмет.

Игрушки, изображающие человека или животное, должны передавать все части тела и правильное их пропорциональное соотношение.

Требования, предъявляемые к изобразительной наглядности

При подборе или изготовлении наглядности этого вида следует учитывать, что способность различать изображения зависит от остроты центрального зрения. Так, при остроте зрения 0,01-0,03 минимальный размер детали объекта должен быть не менее 15 мм, при остроте зрения 0,04-0,08 – не менее 5 мм, при остроте зрения 0,09-0,2 – не менее 3 мм.

Следует также учитывать тот факт, что дети с нарушением зрения лучше воспринимают изображения в цветовом исполнении, чем черно-белые, силуэтные и контурные. Восприятие цветных изображений стимулирует зрительную реакцию, активизирует зрительные функции, создает у детей положительный эмоциональный настрой. При таких заболеваниях, как косоглазие и амблиопия, восприятие определенных цветов (красного, желтого, оранжевого) особенно важно, так как это растормаживает колбочковый аппарат сетчатки глаз, способствуя закреплению результатов лечения, направленного на повышение остроты зрения. В то же время следует избегать использования изобразительной наглядности темно-синего, темно-фиолетового, темно-зеленого цветовых оттенков, так как они хуже всего воспринимаются детьми с зрительной патологией.

Средний размер картин и рисунков для индивидуального пользования должен быть 27х18см; размеры букв для наборного полотна – не менее 12 см в высоту и не менее 2 см в ширину. При изготовлении текстовых пособий необходимо помнить, что дети с остротой зрения 0,2 и выше свободно различают буквы высотой 5,6 мм с расстояния 33 см.

При работе вдаль (например, фронтальное рассматривание предметной картинки) размер объекта значительно увеличивается, при этом дети располагаются на расстоянии от него 0,5-1,0 м.

Нецелесообразно изображать предметы на одной стороне листа одинаковой величины, если в натуре они отличаются размерами.

Подряд показывается не более 1-2 изображений;

Поверхность изображения должна быть матовой, без бликов;

Использование приёмов, обеспечивающих лучшую видимость:

Подсветка.

Фонирование (индивидуальные фоны например, листы из плотного цветного картона или двухсторонние фланелеграфы размером приблизительно 25 х 35 см).

Контурирование, чтобы усилить резкость границ (однако следует обращать внимание на то, чтобы контурная линия не «поглощала» бы изображение, особенно мелкие детали предмета).

Дополнительное подкрашивание мало насыщенных цветов для усиления яркости цветовой характеристики поверхностей.

Минимальным числом и малой площадью перекрытий одного изображения другим.

Уменьшение количества второстепенных деталей.

Выделение переднего, среднего и заднего планов в многоплановых сюжетных изображениях.

Чем младше ребёнок, тем актуальнее для его восприятия простых форм и основных цветов (красный, желтый, зеленый и синий светлых тонов).

Расположение картинок перед взором в вертикальной плоскости (используется подставка) на расстоянии от глаз рекомендованном врачом-офтальмологом.

Выбирая книги для слабовидящих детей, следует ориентироваться не только на размер шрифта, количество знаков, но и на качество бумаги, она не должна интенсивно отражать световой поток и, как следствие, бликовать, осложняя процесс различения.

Изображение можно перевести в аппликацию и обследовать руками.

Требования, предъявляемые к графическим пособиям

Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным количеством деталей, должны быть понятны детям, доступны для их зрительного восприятия и осмысления.

Требования, предъявляемые к рельефной наглядности

Рассчитана на восприятие детьми, имеющими глубокую зрительную патологию.

Пособия должны отражать основные признаки, характеризующие предмет.

Особенно точно должна быть передана форма предмета, т. к. является главным информационным признаком.

Правильное соотношение частей и пропорций.

Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотнесением ее с реальными предметами.

Следует отметить, что при обследовании наглядности детям с нарушением зрения должно предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизиться к демонстрируемой наглядности, обследовать с помощью осязания. В ряде случаев наглядность следует внести в группу до начала занятия для того, чтобы дети могли её предварительно рассмотреть. После окончания занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе.

Правильная организация зрительной работы детей с нарушением зрения способствует значительному продвижению в развитии наглядно-образного мышления зрительного восприятия. У детей формируется не только зрительное представление о предметах и явлениях, но и повышается острота зрения на амблиопичном глазу, а это и есть результат эффективно организованной работы педагога с детьми с нарушением зрения.

Литература:

1. Гайдукевич С. Е., Григорьева Т. А., Баль Н. Н., Зыгманова И. В., Миненкова И. Н. Организация образовательной среды для детей с особенностями психофизического развития в условиях интегрированного обучения: учеб. -метод. пособие / С. Е. Гайдукевич, Т. А. Григорьева, Н. Н. Баль, И. В. Зыгманова, И. Н. Миненкова; под общ. ред. С. Е. Гайдукевич, В. В. Чечета. – Мн. : БГПУ, 2006. – 98 с.

2. Демирчоглян Г. Г., Янкулин В. И. Гимнастика для глаз. – М. : Физкультура и спорт, 1988.

3. Как беречь глаза: Практические советы в помощь педагогам школ, воспитателям дошкольных учреждений. / Составители: Котлярова И. И., Яхницкая Л. К. – Мн. : Технопринт, 1999. 6. Уильям Г. Бейтс. Улучшение зрения без очков по

4. Е. Н. Подколзина, Особенности использования наглядности в обучении детей с нарушениями зрения, — Дефектология №6, 2005, стр.

Как это отражается на ребенке

Особенности развития детей с нарушением зрения формируются исходя из того, какие процессы в становлении зрительного анализатора прошли неправильно.

Общие характеристики: 1. Нарушение зрения препятствует развитию ребенка в различных областях, поскольку у мозга нет обычной стимуляции к развитию нейронных связей. У таких детей замедлена моторика, когнитивные (познавательные), языковые навыки.

На этом фоне значительно затруднена социальная адаптация, поскольку малыш не может в полной мере подражать взрослым и участвовать в поведенческом и эмоциональном функционировании общества. Нарушение зрения у подростков, как правило, вызывает следующую волну трудности в социализации. Слабовидящему человеку приходится носить очки, что не всегда его украшает, или же попросту зависеть от помощи зрячих.

2. Следует учитывать особенности детей с нарушением зрения, которые потеряли его до 5 лет. В таких случаях говорят о врожденном нарушении зрения, поскольку у малыша не сохраняются в памяти визуальные образы, которые могут помочь в его обучении. Дети испытывают трудности в понимании сложных абстрактных понятий, например, цвет, пространственное расстояние, пространственное взаимоположение и т.д.

Нарушение зрения само по себе не повлияет на когнитивную обработку ребенком другой сенсорной информацией, но у него будет дефицит контакта с внешней средой.

3. Каждое из нарушений зрительной функции отличается по своей природе, сочетанию и степени. Следовательно, развитие ребенка, режим его обучения и потребности также будут отличаться. Для успешной социализации необходимо понять, как зрительное функционирование ребенка повлияло на его развитие и определить таким образом его уникальные образовательные потребности и методы обучения, независимо от возраста. Нарушение зрения у школьников делает этот процесс несколько сложнее, но даже с остаточным зрением дети могут нормально обучаться в специализированных садиках и школах.

Садики и школы для слабовидящих детей имеют специальные программы и методики по развитию

4. Диагностика детей с нарушением зрения должна быть произведена как можно раньше, поскольку функциональное развитие глаз ребенка завершается к 8 годам.

Существует мнение, что при утрате одного органа чувств другие берут на себя часть его функций. Это было бы справедливо ко взрослому или человеку, который изначально хорошо видел, но постепенно утратил эту функцию. Для детей, имеющих врождённое нарушение зрения, теряется самый главный стимулятор, который запускает развитие мозга.

Методика диагностики, развития и коррекции зрительного восприятия у дошкольников

Проявления нарушений зрительных функций

Дети с нарушением зрения делятся на подкатегории, и дефектологи работают не с диагнозами, а со схожими состояниями. Так, существует очень разнообразная подгруппа «Слепые дети». В нее, в том числе, входят ребята, которые имеют остаточное зрение, позволяющее выявить все основные признаки объекта (цвет, величину, форму, пространственные характеристики). Обучение в рамках подгруппы «Слепые дети» проводится по осязательной системе Брайля.

Представители другой подгруппы — «Слабовидящие дети» — учатся на основе печатных пособий, но нуждаются в организации особых условий для зрительного восприятия. Им требуются хорошо подобранные учебные материалы, больше времени на рассматривание объектов, в целом внимание со стороны взрослых к их проблемам со зрением. Педагоги и родители часто не понимают важность организации необходимых условий и допускают грубейшие ошибки — например, принуждают снимать очки на уроке физкультуры, заботясь о сохранности очков, но не зрительного восприятия ребенка.

Особенности зрительного восприятия детей с нарушениями зрения:

- Трудности при опознавании рисунков, предметов (замедленность обзора, неточность, пропуск деталей изображения).

- Замедленность, фрагментарность, нечеткость, искажение зрительного восприятия.

- Трудности визуального восприятия элементов и геометрических параметров формы.

- Затруднения при глазомерной оценке пропорций, протяженности, расстояний.

- Нарушение дифференциальной чувствительности контрастности цветов.

Методики диагностики

Примеры тестов для выявления особенностей зрительного восприятия:

«Овощи и фрукты»

для детей 5-7 лет

- Цель:

проверка ассоциативного различия цветов разного качества-тона.

- Материалы:

таблица с 5 изображениями фруктов и овощей, разноцветные карточки.

- Инструкция ребенку:

подбери подходящую карточку.

«Найди одинаковые фигуры»

для детей 6-7 лет

- Цель:

определение способностей зрительного различия форм.

- Материал:

бланк с различными геометрическими фигурами.

- Инструкция ребенку:

поставь на одинаковых фигурах точки разных цветов. Назови их.

Как учиться и не испортить зрение

Перед вами уникальное пособие, помогающее решить проблемы со зрением, которые наиболее часто встречаются у детей. Одни из них неопасны и легко поддаются излечению, другие могут приводить к необратимой потере зрения. Очень важно обнаружить их как можно раньше, ведь вовремя начатое лечение способно остановить патологический процесс. Эта книга посвящена подробному описанию врожденных и приобретенных заболеваний глаз у детей, а также различным способам их лечения и профилактики. Для кого эта книга Книга необходима всем родителям, которым небезразлично здоровье своих детей, ведь по статистике порядка 50 % школьников заканчивают школу близорукими! Особенности книги В книге приведена уникальная авторская методика, благодаря которой можно избежать ношения очков без хирургического вмешательства. Must-have для родителей, которые заботятся о зрении своих детей, особенно при большой нагрузке в школе, которая, как правило, заканчивается близорукостью. Автор этой книги офтальмолог Марина Ильинская знакомит читателей с уникальной методикой восстановления зрения у детей. Ребенку не понадобятся очки, если вы подберете ему щадящий режим зрительных нагрузок, обучите его специальным методам разгрузки глаз, освоите с ним уникальный тренировочный комплекс упражнений для глазных мышц. Эта методика поможет ребенку не только значительно улучшить остроту зрения, но и восприятие цвета. Внимание! Информация, содержащаяся в книге не может служить заменой консультации врача. Необходимо проконсультироваться со специалистом перед применением любых рекомендуемых действий.

Купить

Требования к наглядным материалам в подготовительных классах

- Демонстрация объектов на контрастном фоне.

Лучший, 100% контраст — это сочетание белого и черного. Рекомендуется обратный контраст, когда темный объект расположен на светлом фоне, что физиологически воспринимается легче. Однако существуют зрительные патологии, при которых, наоборот, предпочтителен прямой контраст: светлое на темном.

- Использование таких цветов как красный, желтый, оранжевый, зеленый.

Это обязательное условие для работы с детьми со зрительными патологиями и важная рекомендация в целом. Перечисленные цвета снимают нагрузку с органов зрения. Синий и фиолетовый, наоборот, сложны для восприятия при патологиях.

- Ограничение поля восприятия рамкой.

Так ребенку легче сосредоточиться на материале, который нужно рассмотреть. Если в пособии нет возможности нарисовать рамку, можно использовать цветные подложки — например, картонки с уголками, в которые вставляется изображение. Подложки должны быть выполнены в цветах, рекомендованных для пособий.

- Использование изображений с контурами и насыщенными цветами.

Для ребят с нарушениями зрения лучше рисовать очень толстый контур.

- Отсутствие глянцевых поверхностей.

Нужно использовать только матовую пленку для ламинирования, с ее помощью также можно убрать блики с уже готовых глянцевых пособий. Еще один способ устранить глянцевый отлив: поместить пособие в матовый файл.

- Реалистичный характер изображений.

Не все дети могут правильно воспринимать объекты, поэтому при формировании представлений о животных и птицах нужно тщательно подбирать иллюстрации. Например, если берется изображение собаки, на нем должны быть прорисованы все четыре лапы.

Учебно-методический комплект «Тропинки», представленный корпорацией «Российский учебник», соответствует всем перечисленным требованиям и может быть использован при разном зрительном восприятии.

Уникальные упражнения для восстановления зрения у детей по методу профессора Оле

Эта книга содержит упражнения, игры и тренинги, адаптированные для детей разного возраста — от младенцев до старшеклассников. Они помогут при наиболее часто встречающихся у детей дефектах зрения — прогрессирующей близорукости, астигматизме, амблиопии, косоглазии, проблемах с сетчаткой. Эти простые и доступные для освоения упражнения привьют ребенку навыки правильного пользования органом зрения, а при условии ежедневных тренингов ребенок станет видеть лучше уже через месяц!

Купить

Формирование представлений о плоскостном изображении натурального объекта

Дошкольника нужно знакомить с пособиями поэтапно:

- Настоящий объемный объект или его модель, макет, муляж.

- Цветное изображение.

- Контурное изображение со сплошным контуром.

- Контурное изображение с прерывистым контуром.

- Изображение, зашумленное вертикальными или горизонтальными параллельными линиями, кривой линией.

- Сложное зашумление: наложение объектов друг на друга.

- Деталь объекта.

Если ребенок может определить объект по детали, значит формирование прошло успешно.

Каждый год количество детей с нарушениями зрения увеличивается. Ребята с патологиями приходят в общие образовательные учреждения и становятся — или, во всяком случае, должны стать — полноценными участниками учебного процесса. Если ребенок отстает из-за особенностей зрения, становится неуспешен в учебе, это приводит к школьному негативизму, нежеланию учиться. При должном внимании, обследовании, прогнозировании, при правильной организации условий зрительного восприятия, некоторые проблемы (такие как нарушение глазомера, нарушение восприятия цвета) можно скорректировать и устранить.

Наука — о глазах: как возвратить зоркость. Рекомендации врача с упражнениями

Компьютеры и мобильные устройства, городской ритм жизни и стрессы дают непосильную нагрузку на глаза. «Беречь свое зрение не сложно», — утверждает Игорь Борисович Медведев, ближайший ученик Святослава Федорова, академик РАМТН, профессор, доктор медицинских наук, офтальмо-хирург, член многих зарубежных офтальмологических академий и обществ. В книге-справочнике собрана самая современная и полезная информация о 24 глазных болезнях и даны особые рекомендации по питанию для здоровья глаз. Кроме того составьте индивидуальный оздоровительный комплекс, выбирая из 78 упражнений, помогающих при близорукости, дальнозоркости, а также усталости глаз. Благодаря рекомендациям ведущего офтальмолога России вы сможете надолго сохранить зрение, а при необходимости точно будете знать, когда надо обратиться к офтальмологу и какие вопросы ему задать. Берегите свое зрение!

Купить

Обследование

Традиционными методами обследования в офтальмологии являются офтальмоскопия и тестирование остроты зрения с помощью таблицы Орловой или Сивцева. Для детей с нарушением зрения существуют специальные методики, которые также позволяют установить качество связей зрительного анализатора с мозгом и его другими функциями. С этой целью проводят диагностику по методу Солнцева Л.Н., который включает оценку двигательных навыков, ассоциации речевых образов со зрительным представлением, способности воспроизвести формы и образы с помощью рисунка, возможность подражать действиям взрослого. В результате обследования возможно выявить уровень развития зрительного анализатора, умственных показателей и способности к обучению.