Как берут пункцию

По этой причине пункцию спинного мозга называю также люмбальной.

Для проведения пункции используют специальные длинные иглы Бира усиленной конструкции (толстостенные) с мандреном (стилетом).

Подготовка к пункции

Перед забором ликвора на анализ необходимо провести обследование:

- сдать общие и биохимические анализы крови и мочи;

- сделать коагулограмму крови;

- изменить давление глазного дна и внутричерепное давление;

- при неврологических нарушениях, церебральных признаках, указывающих на дислокации — КТ или МРТ головного мозга;

- другие исследования, назначенные врачом.

Как проходит взятие пункции спинного мозга

Пациент ложится на бок на жесткую кушетку, подогнув колени к животу, и максимально согнув спину

Допускается также положение сидя. Поверхность поясницы обрабатывают раствором йода. Иглу вводят в межпозвоночную щель между вторым-третьим (третьим-четвертым у детей) позвонками, на уровне остистых отростков, немного под углом вверх. В начале продвижения иглы вскоре ощущается преграда (это позвонковые связки), но когда пройдено от 4 до 7 см (у детей примерно 2 см), игла проваливается под паутинную оболочку и дальше двигается свободно. На этом уровне продвижение прекращается, снимается мандрен, и по стеканию капель бесцветной жидкости из нее убеждаются, что цель достигнута. Если жидкость не капает, а игла упирается во что-то твердое, ее осторожно возвращают назад, не извлекая полностью из подкожного слоя, и повторяют введение немного изменив угол. Спинномозговую жидкость набирают в пробирку, объем забора составляет 120 г. Если нужно рассмотреть эпидуральное пространство, чтобы увидеть спайки и опухоли, или состояние позвоночных связок, проводится трехканальная (через один канал подается физраствор, через второй — игла с катетером, через третий — микрокамера для обзора). Анестезия или терапия осуществляется путем введения анестетика или лечебного препарата через катетер.

Больно ли при взятии пункции

Многие пациенты боятся, не будет ли больно. Можно их успокоить: перед самим анализом обычно проводится местная анестезия: послойное введение новокаина (1 — 2%) в область будущего прокола. И даже если врач, решит, что местная анестезия не нужна, в целом пункция не болезненнее обычного укола.

Осложнения и последствия пункции спинного мозга

После проведенной пункции возможны следующие осложнения:

- На оболочках спинного мозга при занесении иглой подкожных эпителиальных клеток возможно развитие эпителиальной опухоли — холестеатомы.

- Из-за уменьшения объема ликвора (суточный объем циркуляции — 0,5 л), уменьшается внутричерепное давление, и в течение недели может болеть голова.

- Если при проведении пункции повреждаются нервы или сосуды, то последствия могут быть самыми неприятными: боли, потеря чувствительности; образование гематомы, эпидурального абсцесса.

Однако такие явления крайне редки, так как пункцию спинного мозга обычно делают опытные нейрохирурги, имеющие опыт многочисленных операций.

Спасибо

Сайт предоставляет справочную информацию исключительно для ознакомления. Диагностику и лечение заболеваний нужно проходить под наблюдением специалиста. У всех препаратов имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна!

Пункцией

Когда необходима и почему нельзя делать люмбальную пункцию?

люмбальная пункция

Люмбальная пункция выполняется как с целью диагностики, так и для терапии, но обязательно с согласия пациента, кроме случаев, когда последний ввиду тяжелого состояния не может контактировать с персоналом.

Для диагностики спинномозговую пункцию проводят, если нужно исследовать состав ликвора, определить наличие микроорганизмов, давление жидкости и проходимость субарахноидального пространства.

Лечебная пункция нужна для эвакуации излишка ликвора либо введения антибиотиков и химиотерапевтических препаратов в подоболочечное пространство при нейроинфекции, онкопатологии.

Поводы к люмбальной пункции бывают обязательными и относительными, когда решение принимает врач исходя из конкретной клинической ситуации. К абсолютным показаниям относят:

- Нейроинфекции — менингит, сифилитическое поражение, бруцеллез, энцефалит, арахноидит;

- Злокачественные опухоли мозга и его оболочек, лейкозы, когда посредством КТ либо МРТ не удается поставить точный диагноз;

- Необходимость уточнения причин ликвореи с введением контраста или специальных красителей;

- Субарахноидальное кровоизлияние в случае, когда невозможно провести неинвазивную диагностику;

- Гидроцефалию и внутричерепную гипертензию — для удаления лишней жидкости;

- Заболевания, требующие введения антибиотиков, противоопухолевых средств непосредственно под оболочки мозга.

В числе относительных — патология нервной системы с демиелинизацией (рассеянный склероз, например), полинейропатии, сепсис, неустановленная лихорадка у маленьких детей, ревматические и аутоиммунные заболевания (красная волчанка), паранеопластический синдром. Особое место занимает люмбальная пункция в анестезиологии, где она служит способом доставки анестетика к нервным корешкам для обеспечения довольно глубокой анестезии при сохраненном сознании пациента.

Если есть основания предполагать нейроинфекцию, то ликвор, добытый путем пункции подоболочечного пространства, будет исследован бактериологами, которые установят характер микрофлоры и ее чувствительность к антибактериальным средствам. Целенаправленное лечение существенно повышает шансы больного на выздоровление.

При гидроцефалии единственным способом удалить лишнюю жидкость из субарахноидальных пространств и желудочковой системы является именно пункция, и часто пациенты ощущают облегчение практически сразу же, как только по игле начнет вытекать ликвор.

В случае обнаружения в полученной жидкости опухолевых клеток, врач имеет возможность точно установить характер растущей опухоли, ее чувствительность к цитостатикам, а в последующем повторные пункции могут стать способом введения препаратов непосредственно к зоне опухолевого роста.

Люмбальная пункция может быть проведена не всем пациентам. Если существует риск вреда здоровью или опасность для жизни, то от манипуляции придется отказаться. Таким образом, противопоказаниями к пункции считаются:

- Отек головного мозга с риском или признаками вклинения стволовых структур или мозжечка;

- Высокая внутричерепная гипертензия, когда удаление жидкости может спровоцировать дислокацию и вклинивание ствола мозга;

- Злокачественные новообразования и другие объемные процессы в полости черепа, внутримозговые абсцессы;

- Окклюзионная гидроцефалия;

- Подозрение на дислокацию стволовых структур.

Перечисленные выше состояния чреваты опущением стволовых структур к большому затылочному отверстию с вклинением их, сдавлением жизненно важных нервных центров, комой и гибелью пациента. Чем шире игла и чем больше жидкости извлекается, тем выше риск смертельно опасных осложнений. Если с пункцией нельзя повременить, то извлекают минимально возможный объем ликвора, но при явлениях вклинивания обратно вводят некоторое количество жидкости.

В случае, если пациент перенес тяжелую черепно-мозговую травму, массивную кровопотерю, имеет обширные травмы, находится в состоянии шока, люмбальную пункцию делать опасно.

Другими препятствиями к проведению процедуры могут стать:

- Воспалительные гнойничковые, экзематозные изменения кожи в точке планируемого прокола;

- Патология гемостаза с повышенной кровоточивостью;

- Прием антикоагулянтов и антиагрегантов;

- Аневризма сосудов мозга с разрывом и кровотечением;

- Беременность.

Эти противопоказания считаются относительными, повышающими риск осложнений, но в случае, когда пункция жизненно необходима, ими можно пренебречь при соблюдении максимальной осторожности.

Показания к проведению манипуляции

Проведение плевральной пункции может осуществляться как по диагностическим, так и по терапевтическим показаниям. Во-первых, поводом для диагностики является выпот, увеличение количества жидкости в плевральной полости до 3-4 мл, а также взятие образца ткани на исследование в случае подозрения на опухоль.

К симптомам наличия выпота можно отнести:

- Появление боли при кашле и глубоком вдохе.

- Ощущение распирания.

- Появление одышки.

- Постоянный сухой рефлекторный кашель.

- Асимметрию грудной клетки.

- Изменение перкуторного звука во время простукивания в конкретных областях.

- Слабое дыхание и голосовое дрожание.

- Затемнение на рентгеновском снимке.

- Изменения в расположении анатомического пространства в средних отделах грудной клетки (средостения).

Во-вторых, плевральная пункция показана для забора содержимого из полости для проведения бактериологического и цитологического анализа в целях выявления и подтверждения таких патологий, как:

- Застойный выпот.

- Воспалительный процесс из-за застоя жидкости (воспалительный экссудат).

- Скопление в плевральной полости воздуха и газов (спонтанный или травматический пневмоторакс).

- Скопление крови (гемоторакс).

- Наличие гноя в плевре (эмпиема плевры).

- Гнойное расплавление легочной ткани (абсцесс легкого).

- Скопление в плевре жидкости невоспалительного характера (гидроторакс).

В ряде случаев диагностическая плевральная пункция может стать одновременно и лечебной. Терапевтическим показанием для проведения плевральной пункции является необходимость осуществления ряда лечебных манипуляций, таких как:

- Извлечение из полости содержимого в виде крови, воздуха, гноя и т. п.

- Дренирование абсцесса легкого, обнаруженного в непосредственной близости к грудной стенке.

- Введение антибактериальных или противоопухолевых лекарственных препаратов в плевральную полость непосредственно в очаг поражения.

- Лаваж (лечебная бронхоскопия) полости при определенных воспалениях.

Пункция в целях диагностики и лечения

Во время ее проведения в диагностических целях с помощью тонкой иглы ведется сбор биологического образца, который потом отдают на лабораторное исследование. Если преследуется лечебная цель, то при помощи шприца в пораженную область вводится лекарственный препарат или извлекается воздух, жидкость, например, из опухоли. Пункция может быть проведена над разными органами тела. Давайте более подробно рассмотрим несколько таких процедур.

Пункция брюшной полости

В данном случае она применяется для удаления асцита или для введения специальных веществ. Для пункции используются стерильные инструменты:

С утра перед проведением процедуры необходимо очистить кишечник с помощью клизмы. Манипуляция в данном случае проводится в положении сидя. Кожа обрабатывается новокаином в области прокола. Жидкость из полости забирается троакаром, которым делается прокол и последующее высасывание. Образец помещается в пробирку, а место прокола заклеивается асептической наклейкой. Вся процедура проводится под ультразвуковым контролем.

Пункция костного мозга

Проводится для получения образца костного мозга из пяточной или подвздошной кости, а также грудины и эпифиза большеберцовой кости. Для взятия образца используется шприц с длинной иглой. В зависимости от места прокола пациент укладывается на спину или садится, перед этим необходимо освободить место прокола от одежды. Иглой врач делает прокол кожи и забирает образец из кости. Во время ее проведения пациент может чувствовать несильную тянущую боль.

Люмбальная пункция

В данном случае речь идет о заборе спинномозговой жидкости. Пункция может проводиться как для диагностики, так и для лечения. Проводится при помощи обычной иглы. Нередко такая процедура проводится детям. Пациент ложится на левый или правый бок, ноги надо прижать к животу, а голову к груди. Затем врач вводит иглу между 3 и 4-м позвонком поясничного отдела. Если процедура проводится в диагностических целях, делается забор 20 мл жидкости. Она помещается в пробирку и отправляется в лабораторию. Там подробно изучается все ее характеристики, в том числе степень прозрачности. После манипуляции пациент три часа должен находиться в положении лежа на животе, подложив под живот подушку. Но лучше всего находиться в таком положении сутки. После пункции возможны головная боль или слабость, тошнота и болевые ощущения в спине. При появлении таких симптомов следует обратиться к врачу. Будет назначен уротропин, фенацетин и амидопирин.

Пункционная биопсия

Используется для биопсии мягких тканей внутренних органов, таких как:

В данном случае могут использоваться 3 вида игл: режущие, аспирационные и модифицированные. Может быть проведена как диагностическая, так и лечебная пункция, цена в данном случае будет завесить от целей процедуры. В зависимости от того, какая из игл будет применяться, врач подберет определенную методику пункции. В плане проведения она мало чем отличается от приведенных выше способов. Делается прокол, через который проводится забор для лабораторного исследования или вводится лечебный раствор.

Где можно сделать пункцию?

Такую процедуру можно пройти в нашем центре. Мы готовы выполнить ее как в лечебных, так и в диагностических целях. В нашем штате работают опытные специалисты, которые не первый год занимаются проведением подобных процедур. Обратившись в наш центр, вы получите быстрый результат. Приходите к нам, мы обязательно вам поможем.

Техника выполнения люмбальной (поясничной, спинномозговой) пункции.

Специальной подготовки к люмбальной пункции нет. Но обязательно нужно предварительно выполнить пациенту КТ или МРТ головного мозга, оценить результаты и учесть противопоказания.

нажми на картинку для увеличения

Люмбальная пункциянажми на картинку для увеличения

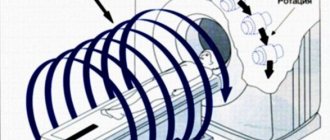

Для опытного врача алгоритм выполнения люмбальной (поясничной, спинномозговой) пункции не представляет сложности. Положение пациента – лежа на боку, обычно, левом. Ноги максимально согнуты в коленных и тазобедренных суставах, колени прижаты к животу, позвоночник согнут, подбородок прижат к груди, руки обхватывают колени. Редко в некоторых случаях, например, у полных людей, возможно проведение люмбальной пункции в положении сидя, туловище нужно наклонить максимально вперед, согнув позвоночник. Пункция выполняется в поясничной области. Типичная точка – промежуток между остистыми отростками третьего и четвертого поясничных позвонков (L3-L4), возможно выполнение люмбальной пункции в промежутках L2-L3, L4-L5. Попасть в спинной мозг иглой невозможно, так как спинной мозг у взрослых людей заканчивается на уровне второго поясничного позвонка (L2). Место пункции обрабатывается антисептиками, после чего послойно производится местная анестезия новокаином или лидокаином. Игла для люмбальной пункции (игла Бира) вводится по средней линии между остистыми отростками. Когда игла проходит межостистую связку, то возникает чувство провала – это означает, что игла попала в эпидуральное пространство. Игла проводится еще чуть глубже через твердую мозговую и арахноидальную оболочки, после чего извлекается мандрен из иглы и начинает поступать ликвор. Если игла упирается в кость, то ее нужно извлечь, оставив конец в подкожной клетчатке, далее изменить направление и вводить, пока игла не пройдет межостистую связку. Получив нужное количество ликвора, иглу извлекают и место прокола заклеивают стерильной салфеткой. После выполнения манипуляции, пациент должен полежать на животе не менее двух часов, так как ликвор некоторое время может продолжать выделяться в эпидуральное пространство через дефект в твердой мозговой и арахноидальной оболочках. После люмбальной пункции может быть головная боль, обусловленная снижением внутричерепного давления, обычно исчезает без лечения через 5-7 дней.

Иногда при проведении люмбальной (поясничной, спинномозговой) пункции возможно повреждение иглой венозного сплетения позвоночного канала (эпидуральное венозное сплетение), что будет сопровождаться выделением ликвора с примесью путевой крови. Получение путевой крови может быть ошибочно принято за субарахноидальное кровоизлияние (САК). Для исключения подобных ошибок существует несколько приемов, позволяющих отличить путевую кровь от истинного субарахноидального кровоизлияния (САК).

- При получении ликвора, окрашенного кровью, нужно потянуть иглу немного на себя. При наличии путевой крови ликвор в последующих пробах станет светлее.

- При попадании кровянистого ликвора на белую ткань, например марлевую салфетку, при истинном кровоизлиянии пятно останется равномерно окрашенным, а в случае с путевой кровью вокруг пятна крови появится ободок прозрачного ликвора – это называется симптомом двойного пятна.

- После центрифугирования ликвор при САК всегда останется ксантохромным (красноватым), а при наличии путевой крови станет бесцветным.

Показания и противопоказания

Показания для люмбальной пункции такие:

- энцефалиты, менингиты и другие поражения нервной системы, вызванные инфекциями – бактериальными, вирусными и грибковыми, в том числе сифилис и туберкулез;

- подозрение на кровоизлияние под паутинную оболочку (субарахноидальный промежуток), когда кровь подтекает из поврежденного сосуда;

- подозрение на злокачественный процесс;

- аутоиммунные заболевания нервной системы, в частности подозрение на синдром Гийена-Барре и рассеянный склероз.

Советуем изучить — Мрт грудного отдела позвоночника

Противопоказания относятся к состояниям, когда при резком падении давления ликвора может произойти вклинение вещества мозга в большое затылочное отверстие либо пункция не улучшит состояния человека. Никогда не делают пункцию при подозрении на смещение мозговых структур, это запрещено с 1938 года. Не делают пункцию при отеке мозга, больших опухолях, резко повышенном давлении ликвора, гидроцефалии или водянке головного мозга. Эти противопоказания – абсолютные, но есть еще и относительные.

Относительные – это состояния, при которых пункция нежелательна, но при угрозе жизни ими пренебрегают. Стараются обойтись без прокола при болезнях свертывающей системы крови, гнойничках на коже в поясничной области, беременности, приеме антиагрегантов, или лекарств, разжижающих кровь, кровотечении из аневризмы. Беременным выполняется только в крайнем случае, если иной способ спасения жизни невозможен.

Как берут пункцию

Последовательность действий при проведении спинномозговой пункции выглядит следующим образом:

- Пациента кладут на бок и просят прижать колени к животу и наклонить голову. Такая поза позволяет расширить промежутки между позвонками для беспрепятственного проникания иглы. В отдельных случаях процедуру проводят в положении сидя с округленной спиной.

- Медработник выбирает место прокола: это промежуток между 3 и 4 или 4 и 5 поясничными позвонками. В этом месте исключается риск повреждения нервной ткани, так как спинной мозг заканчивается выше.

- Кожа в этом месте обрабатывается антисептиком.

- При помощи обычного шприца с тонкой иглой проводят местное обезболивание раствором новокаина или лидокаина.

- После того, как анестетик подействовал, можно вводить иглу для пункции. Это специальная игла, длинной 7-10 см, с большим просветом в 4-6 мм. Просвет иглы закрывает мандрен – это металлический стержень внутри иглы, который вынимают только тогда, когда она входит в подпаутинное пространство спинного мозга. Мандрен обеспечивает чистоту просвета иглы – она не забивается тканями.

- В процессе прокола иглу направляют практически под прямым углом к телу, направляя ее немного вверх. На глубине 5-6 см у взрослых или 2 см у детей ощущается «проваливание иглы» – пропадает сопротивление тканей. Это значит, что игла попала в подпаутинное пространство, где циркулирует ликвор.

- Мандрен вынимается, а к внешнему концу иглы подставляют емкость для забора ликвора или шприц. В норме спинномозговая жидкость медленно капает с иглы. В случаях сильного повышения внутричерепного давления, она может вытекать струей под напором.

- Когда достаточное количество ликвора взято, игла медленно извлекается. Место введение иглы еще раз обрабатывают антисептиком и накладывают ватку с коллодием. Коллодий – это пленкообразующий препарат (так называемый кожный клей).

Важно. По окончанию процедуры пациента оставляют в лежачем положении на несколько часов

это помогает организму стабилизировать давление ликвора и оправиться от потрясения.

Некоторые больные (особенно те, у кого существуют проблемы с нервной системой) могут отреагировать на проведение пункции следующим образом:

- общей слабостью,

- головной болью,

- болью в спине,

- тошнотой (с возможной рвотой),

- задержкой мочеиспускания.

Если процедура проводится с целью анестезии, то к игле присоединяют шприц с новокаином и медленно по мере продвижения иглы через ткани вводят его для обезболивания.

Основной объем анестетика вводят в субарахноидальное пространство для временной блокировки чувствительных нервных волокон, которые подходят к спинному мозгу.

Лабораторное исследование ликвора

Анализ спинномозговой жидкости начинается с момента ее вытекания из иглы. Идеальной скоростью считается 1 капля в секунду. Если этот показатель повышен, то можно говорить о повышении внутричерепного давления.

Справочно. Далее оценивают прозрачность ликвора, наличие осадка и запах. В норме спинномозговая жидкость будет иметь вид дистиллированной воды. Некоторые заболевания бактериальной этиологии приводят к помутнению ликвора и появлению резкого гнойного запаха (менингит, энцефалит).

При наличии патологии жидкость может приобретать желтоватый оттенок (такой цвет характерен для заболевания ксантохромия) или мутнеет (это характерно для воспаления мозговых оболочек).

Над отобранным материалом проводят разные виды лабораторных исследований:

- биохимический анализ – позволяет оценить состав жидкости и обнаружить патологические компоненты;

- бактериологический посев – дает возможность выявить присутствие микроорганизмов в ликворе (в норме он должен быть стерильным);

- иммунологический анализ – проверка на наличие лейкоцитов в ликворе (иммунных клеток).

Справочно. Данные этих исследований подтверждают или опровергают предполагаемый диагноз. Имея такую информацию, доктор может назначать или скорректировать лечение для пациента.

Оценка результата спинномозговой пункции

Как правило, СМЖ собирают в 3 емкости, которые потом отправляются на общий, биохимический и микробиологический анализ.

Медики обращают внимание на цвет ликвора:

- Кровянистый – примесь крови в жидкости может свидетельствовать об истечении крови в полость между паутинной и мягкой мозговой оболочкой.

- Желтоватый цвет СМЖ указывает на давнее развитие геморрагических процессов, например, субдуральная гематома (скопление крови между мозгом и оболочками), метастазы в мозговые оболочки, блокада ликворных путей.

- Серовато-зеленый – новообразования в головном мозгу.

- Прозрачный – человек здоров.

СЖМ тщательно обследуется, медики измеряют давление, определяют количество белка, глюкозы и т. д.

Нормальные результаты исследования ликвора выглядят так:

- цвет жидкости – прозрачный;

- уровень белка – от 150 до 450 мг/л;

- концентрация глюкозы – от 4 до 60% от уровня в крови;

- атипичные клетки отсутствуют;

- лейкоциты – до 5 в 1 мм³ крови;

- нейтрофилы и эритроциты отсутствуют;

- давление – от 150 до 200 мм рт. ст.

Важно. Если ликворное давление выше нормы, то нужно провести противоотечную терапию

Если этот показатель занижен, то это свидетельствует о патологиях головного мозга.

К изучению Первая помощь при повреждении позвоночника

Эритроциты, нейтрофилы и гной указывают на заболевания крови. Атипичные клетки обнаруживают при опухоли мозга, а уровень сахара снижается при бактериальном менингите.

Это самое первое исследование, которое осуществляется непосредственно во время забора ликвора.

Оценка показателей следующая:

- Нормальное давление в положении сидя – 300 мм водного столба.

- Нормальное давление в положении лежа – 100-200 мм водного столба.

Однако в данном случае оценка давления косвенная – по количеству капель, вытекающих за 1 минуту. Нормальная величина давления ликвора в спинномозговом канале в этом случае – 60 капель/мин.

Повышение этого показателя говорит о следующем:

- Гидроцефалия.

- Водный застой.

- Различные опухолевые образования.

- Воспаления, затронувшие центральную нервную систему.

Далее ликвор собирается доктором в две пробирки по 5 мл. Жидкость отправляется в лабораторию для проведения необходимого исследования – бактериоскопического, физико-химического, бактериологического, ПЦФ-диагностического, иммунологического и проч.

В числе всего иного, при проведении анализа биоматериала лаборант обязан выявить следующее:

- Концентрация белка в образце ликвора.

- Концентрация в массе кровяных белых клеток.

- Наличие и отсутствие определенных микроорганизмов.

- Наличие аномальных, деформированных, раковых клеток в образце.

- Прочие показатели, характерные для спинномозговой жидкости.

Часто сталкиваетесь с проблемой боли в спине или суставах?

- У вас сидячий образ жизни?

- Вы не можете похвастаться королевской осанкой и стараетесь скрыть под одеждой свою сутулость?

- Вам кажется, что это скоро пройдет само по себе, но боли только усиливаются…

- Много способов перепробовано, но ничего не помогает…

- И сейчас Вы готовы воспользоваться любой возможностью, которая подарит Вам долгожданное хорошее самочувствие!

Эффективное средство существует. Врачи рекомендуют >>

!

Пункция спинного мозга (люмбальная пункция) — один из самых сложных и ответственных методов диагностики. Несмотря на название, непосредственно спинной мозг не затрагивается, а проводится забор спинномозговой жидкости (ликвора). Процедура сопряжена с определенным риском, потому проводится она только в случае острой необходимости, в стационаре и специалистом.

Зачем берут пункцию спинного мозга?

Пункция спинного мозга чаще всего применяется для выявления инфекций (менингит), уточнения характера инсульта, диагностики субарахноидального кровотечения, рассеянного склероза, выявления воспалений головного и спинного мозга, измерения давления спинномозговой жидкости. Также пункция может быть проведена для введения лекарственных препаратов или контрастного вещества при рентгеновском исследовании для определения грыжи межпозвонковых дисков.

Как берут пункцию спинного мозга?

При проведении процедуры пациент занимает положение лежа на боку, прижав колени к животу, а подбородок к груди. Такая поза позволяет слегка раздвинуть отростки позвонков и облегчить проникновение иглы. Место в районе прокола обеззараживают сначала йодом, а затем спиртом. Потом проводят местное обезболивание анестетиком (чаще всего новокаином). Полного обезболивания анестетик не дает, так что пациент должен заранее настроиться на некоторые неприятные ощущения для того, чтобы сохранять полную неподвижность.

Прокол осуществляют специальной стерильной иглой длиной до 6 сантиметров. Делают прокол в поясничном отделе, обычно между третьим и четвертым позвонком, но всегда ниже спинного мозга.

После введения иглы в спинномозговой канал из нее начинает вытекать ликвор. Обычно для исследования требуется около 10 мл спинномозговой жидкости. Также во время взятия пункции спинного мозга оценивается скорость ее истечения. У здорового человека спинномозговая жидкость прозрачная и бесцветная и вытекает со скоростью примерно 1 капля в секунду. В случае же повышенного давления скорость истечения жидкости увеличивается, и она может вытекать даже струйкой.

После получения необходимого объема жидкости для исследований иглу извлекают, а место прокола заклеивают стерильной салфеткой.

Последствия пункции спинного мозга

После проведения процедуры первые 2 часа пациент должен лежать на спине, на ровной поверхности (без подушки). В последующие сутки не рекомендуется принимать сидячее и стоячее положение.

У ряда пациентов после того, как им делают пункцию спинного мозга, может наблюдаться тошнота, мигренеподобная боль, боль в области позвоночника, вялость. Таким пациентам лечащий врач прописывает обезболивающие и противовоспалительные средства.

Если пункция была проведена правильно, то каких-либо негативных последствий она не несет, и неприятные симптомы исчезают довольно быстро.

Чем опасна пункция спинного мозга?

Процедуру пункции спинного мозга проводят более 100 лет, у больных часто существует предубеждение против ее назначения. Рассмотрим детально, опасна ли пункция спинного мозга, и какие осложнения она может вызвать.

Один из самых распространенных мифов — при проведении пункции может быть поврежден спинной мозг и наступить паралич. Но, как упоминалось выше, люмбальную пункцию проводят в районе поясничного отдела, ниже спинного мозга, и таким образом задеть его не могут.

Также опасения вызывает риск занесения инфекции, но обычно пункция проводится в максимально стерильных условиях. Риск инфицирования в этом случае составляет примерно 1:1000.

К возможным осложнениям после пункции спинного мозга относят риск кровотечения (эпидуральная гематома), риск повышения внутричерепного давления у пациентов с опухолями или другими патологиями головного мозга, а также риск травмы спинномозгового нерва.

Таким образом, если пункцию спинного мозга проводит квалифицированный врач, риск ее минимален и не превышает риска при проведении биопсии любого внутреннего органа.