Нарушение речи при инсульте

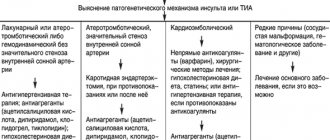

Инсульт бывает геморрагический или ишемический. При геморрагическом инсульте к мозгу приливает слишком много крови, могут быть разрывы артерий, а при ишемическом наоборот, крови к мозгу поступает недостаточно.

Геморрагический инсульт встречается реже, но вызывает более серьезные последствия у больного. Но и в том и в другом случае у человека могут быть нарушены участки мозга, отвечающие за речь.

Если отказывает речь, значит нарушения произошли в левом полушарии головного мозга. При таком инсульте правая сторона парализована и речь отсутствует.

Инсульты с парализацией правой стороны происходят чаще, чем с левой. И это лучше для больного, так как в этом случае легче поставить диагноз, поскольку всегда проявлены нарушения речи.

Такие нарушения называют афазией. При этом нарушения могут произойти в разных участках мозга. В зависимости от этого и последствия могут быть разные. Как же восстановить речь после ишемического или геморрагического инсульта?

Разберемся с видами афазии и их последствиями:

- Амнестическая. Человек может общаться, но периодически забывает названия предметов, о которых он говорит.

- Семантическая. В этом случае с больным нужно разговаривать исключительно простыми предложениями, сложные он просто не поймет.

- Сенсорная. Сложный вид афазии, при котором пациент не понимает речь вообще. Она сводится для него к набору звуков. При этом смысл сказанного он практически не может понять.

- Моторная. Человек все понимает, но не может связно ничего сказать, путает звуки и слова или зависает на каком-то одном звукосочетании.

- Тотальная. Больной ничего не понимает, никого не узнает, сказать ничего не может. Чаще всего такая фаза бывает сразу после инсульта. Через некоторое время она может перейти в моторную.

Основные виды нарушений речи

Существует две основные формы нарушений – афазия и дизартрия (первая встречается чаще). При афазии отмечается ухудшение речевых функций в результате повреждения в головном мозге речевых центров. Она бывает полной (когда речь полностью отсутствует) и частичной. Первое время после инсульта зачастую сопровождается отсутствием речи, но благодаря качественным реабилитационным мерам ситуация улучшается.

Различают шесть основных форм афазии:

1. Моторную. Она подразделяется на два основных вида – афферентную и эфферентную. В случае с первой человек испытывает трудности при выборе артикуляторной позы, необходимой для произнесения конкретных звуков. При эфферентной инстинктивная речь сохраняется, однако сильно нарушается повторение. Больных беспокоит кинетическая апраксия, из-за которой не получается переключиться с одного положения на другое.

2. Динамическую. Основной характерный речевой дефект – сильное затруднение или отсутствие возможности активного высказывания. Пациент не в состоянии нормально сформулировать высказывание, поскольку нарушается внешняя и внутренняя речь. Часто появляется эхопраксия, когда человек повторяет за собеседником на автомате его слова и движения.

3. Сенсорную. Она подразделяется на три основных вида: корковый, субкортикальный и транскортикальный. При первом пациент не понимает и не произносит звуки. При втором происходит искажение трансляции импульсов от центров, воспринимающих звуковую информацию. При третьем сохраняется способность воспринимать легкие речевые конструкции, но наругается письмо и ухудшается зрительная функция.

4. Семантическую. У больных отмечается полное непонимание сложных речевых формулировок, которые отражают пространственные соотношения. Зачастую возникают затруднения в осуществлении заданий, содержащих непростые синтаксические структуры. Больные способны забывать название привычных предметов (к примеру, ложки, стола). Чтение замедленное, может развиться акалькулия.Это нейропсихологический симптом, который проявляется нарушением счета

5. Акустико-мнестическая. Такая форма характеризуется трудностями, связанными с удержанием в памяти информации, воспринятой человеком на слух. Многие пациенты даже не в состоянии повторить за логопедом простую связку, состоящую из 3-5 слов, уловить смысл речи при быстром темпе или при разговоре с двумя и более людьми сразу.

6. Тотальную. Такая форма характеризуется полным отсутствием речи (из-за поражения многих речевых участков мозга). Это самая тяжелая форма, которая требует длительной коррекции с помощью лекарственной терапии и упражнений.

Дизартрия – это речевое расстройство, связанное с нарушением подвижности органов артикуляции (языка, неба и губ). Оно способно развиваться при поражении различных структур, но чаще всего затрагиваются черепные нервы, участвующие в работе речевых мышц. Дизартрия заключается в затрудненном произношении некоторых слов или звуков (речь вялая и невнятная).

Может ли восстановиться речь после инсульта и как быстро это произойдет?

Никто не может дать 100%-ой гарантии, что больной вообще сможет говорить. Но если действовать быстро, правильно, выполнять все рекомендации специалистов, создать обстановку терпения, любви и заботы вокруг больного родственника, поддержать его максимально в его желании выздороветь, то у него есть гораздо больше шансов быстро восстановить речевую потерю.

Несложные проблемы с речью решаются за 2–6 месяцев при выполнении специальных регулярных тренировок и занятий. Если степень нарушения больше, то и времени потребуется больше.

Иногда это может растягиваться до нескольких лет. Прогноз 5-10 лет считается сроком, после которого изменения к лучшему вряд ли возможны. Однако случаются чудеса выздоровления, но они чаще всего лежат в области нематериальной действительности.

В народе говорят «Дома и родные стены лечат». Это к вопросу о том, как должны вести себя родственники больного инсультом. Первые вопросы, который они задают врачу, звучат так: «Восстанавливается ли речь после инсульта? Можно ли вообще восстановить речь после инсульта? Через сколько времени восстанавливается речь после инсульта?» Родственников можно понять. Но именно от их поведения, от их действий очень многое зависит.

Вот обычные рекомендации врачей родственникам пациента:

- Больной должен чувствовать, что он нужен своей семье, что он ценен для нее, что родные верят в него, любят его, искренне желают его выздоровления и нисколько в этом не сомневаются. В таком случае у него появится дополнительная мотивация встать на ноги как можно быстрее. А значит, будет и энергия для этого.

- С больным и в его присутствии нужно постоянно разговаривать. Тогда он будет ощущать свою причастность к семье. Но самое главное: если тема будет для него важна, он будет пытаться говорить.

- Хорошо если в доме будут звучать его любимая музыка, песни, которые он раньше пел. Внутреннее желание подпеть может хорошо стимулировать к пробуждению его речевые импульсы.

- Но лишний шум, многообразие и громкость звуков лучше убрать, чтобы не перегружать больного. Разговаривать с ним нужно тихо, спокойно, без взрывных эмоций. Окружите его своей добротой. При этом не нужно подчеркивать каждый раз, что он неизлечимо болен.

- Родственникам нужно набраться максимум терпения, поскольку именно они должны стать постоянными помощниками для больного при выполнении упражнений, которые покажет логопед. И ни в коем случае не реагировать раздражением, если упражнение сделать никак не получается.

Через сколько восстанавливается речь

Реабилитация речевых функций обычно начинается через неделю после разрыва сосуда в мозге при условии, что состояние пациента стабильно. Однако бывают ситуации, когда больной не способен приступить к упражнениям даже спустя месяц. Так или иначе восстановительную терапию следует начать не позднее, чем через два месяца. В противном случае вернуть утраченные способности будет гораздо труднее.

Как правило, реабилитационный процесс протекает медленно и постепенно. В зависимости от афазии, на восстановление речи могут уйти дни, недели и месяцы. Иногда артикуляция возвращается рывками — человек в течение долгого промежутка времени не демонстрирует результатов, но внезапно речь резко улучшается.

Точный прогноз касательно времени восстановления речи после инсульта дать очень сложно. Реабилитация представляет собой поэтапный процесс с четкой последовательностью. Продолжительность каждого этапа варьируется и является индивидуальной для всех пациентов. В среднем максимальное улучшение речевых способностей наблюдается в первые полгода после болезни. Весь восстановительный период продолжается от трёх до пяти лет.

Что делать, если при инсульте происходит потеря речи

Как же вернуть речь после инсульта? Сразу же после первой необходимой помощи больному, важно обратиться к логопеду.

Только этот специалист сможет правильно оценить степень повреждения речи и составить эффективный комплекс мер для ее восстановления. Главная задача такого комплекса: восстановить речевое дыхание, голос, артикуляцию, интонацию, тембр.

Как восстановить речь после инсульта в домашних условиях? Не стоит заниматься самолечением в этом случае. Только после показанных логопедом упражнений и массажей, можно будет регулярно выполнять их самостоятельно в домашних условиях при помощи родных.

Дизартрия после инсульта

Также дисфункция речи после инсульта проявляется в виде дизартрии, обусловленной нарушением подвижности мышц речевого аппарата. Нередко данное расстройство сопровождается проблемами с глотанием и дыханием. Бывают также очень тяжелые случаи, при которых речедвигательные мышцы полностью парализованы. Такое состояние называется анартрией.

Для данного расстройства речи после инсульта характерны следующие симптомы:

- затрудненная подвижность органов артикуляции;

- неразборчивая и смазанная речь;

- звуковые искажения;

- неплавная речь с запинаниями;

- замедленный или напротив ускоренный темп речи;

- изменения тембра голоса;

- бедные интонации, монотонность;

- тенденция пациента гримасничать.

Существует несколько форм данной дисфункции речи. Каждая из них обусловлена конкретной локализацией мозгового повреждения, а также обширностью кровоизлияния или размером гематомы.

Если у пациента после инсульта наблюдается дизартрия, то восстановление речевой функции происходит с помощью логопеда. Специалист устанавливает форму нарушения и составляет программу упражнений, процедур и массажа.

Логопедические упражнения для восстановления речи после инсульта в домашних условиях

Рассмотрим теперь, какие же методы может предложить специалист для восстановления речи больного, и каким образом их следует применять.

Артикуляционно-дыхательные упражнения

Сначала человеку предлагается просто подышать, потом на выдохе произносить определенные согласные звуки, один звук на выдох. После этого на выдохе произносятся все эти звуки подряд. Их не больше четырех. Звуки могут произноситься на выдохе также при поднятом подбородке.

Артикуляционная гимнастика после инсульта

Она включает в себя упражнения для языка, губ, голоса, мимических мышц лица.

Упражнения для языка и мягкого неба

- Язык высунуть изо рта вниз и так подержать несколько секунд.

- Снова вытянуть вниз и загнуть вверх, так немного подержать.

- Вытянуть вниз и направить его сначала к правому уголку рта, затем к левому.

- Кончиком языка водить по небу назад-вперед.

- Направить язык в правую и левую щёку.

- Поцокать языком, сначала один раз, потом два, потом три.

- Язык расслабить и, двигая им вперед-назад, слегка покусать зубами.

- Облизать губы сначала в одну сторону, потом в другую.

Упражнения для губ

- Губы подать трубочкой вперед.

- Сложить в улыбку с закрытым ртом.

- Обнажить зубы и поднять верхнюю губу, так подержать пару секунд.

- Надуть щеки и покачать воздухом из стороны в сторону, покатать воздух по рту.

- Расслабить губы и подуть через щель в них.

Упражнения для голоса

Выполняется речевая гимнастика при ишемическом или геморрагическом инсульте.

- Произносим по отдельности все гласные звуки сначала долгие, потом короткие, на выдохе. После этого на выдохе произносим все звуки подряд.

- Говорим звук Ы только артикуляционно, без звука, и чувствуем напряжение под подбородком.

- Произносим подряд все гласные звуки с перетеканием один в другой, попеременно делая ударение на разных звуках.

- Произносим согласные звуки, сначала глухие, по отдельности, потом один за другим на одном выдохе. После этого произносим звонкие звуки таким же образом. Складываем согласные звуки с гласными в определенные слоги, при этом чередуем парные глухие и звонкие согласные.

Все комбинации звуков, их перестановки и сочетания определяет логопед.

Упражнения на скороговорки после инсульта

Сначала просим больного договорить известную ему скороговорку, постепенно увеличивая количество сказанных им слов. Если это возможно, доводим упражнение до совершенства.

Упражнения для мимических мышц лица

- Брови поднять, опустить, нахмурить, расслабить.

- Широко открыть рот, попытаться его растянуть, потом расслабить.

- Улыбнуться, не открывая рта.

- Надуть и сдуть щеки.

- Губы вытянуть как для поцелуя.

- Язык вытягивать максимально в разные стороны от рта.

- Подвигать нижней челюстью аккуратно то влево, то вправо, потом по кругу.

Логопедический массаж после инсульта

После выполненного комплекса упражнений необходимо применить лицевой массаж каждого участка лица.

Важно, чтобы массажные движения подбирал только специалист. Какие-то участки лица нужно будет расслаблять, а какие-то тонизировать. Если подойти к этому самостоятельно, можно нанести непоправимый вред.

Кроме массажа непосредственно мышц лица, делают массаж языка, губ, внутренней поверхности щек, ушей, кожи головы, кистей. Всё это снимает скованность мышц и таким образом раскрепощает речь.

Тренировки с логопедом

Большую роль в процессе реабилитации играет логопед. Он проводит тестирование, оценивает состояние пациента и занимается вместе с ним подходящими упражнениями. Специалист присутствует на каждом сеансе, помогает пациенту и контролирует правильность техники. В дальнейшем постоянное наблюдение логопеда не требуется, пациент может тренироваться самостоятельно. Важно придерживаться следующих правил:

- задания выполняйте постепенно, начиная с простых и переходя к более сложным;

- обязательно избегайте переутомления (если пациент устанет, тренировка будет закончена);

- сохраняйте регулярность занятий (оптимальная частота занятий – 5-7 раз в неделю по полчаса).

Задача работы логопеда заключается в вовлечении различных областей мозга в процесс управления речью. Используют сразу несколько комплексов, которые направлены на восстановление:

- фонетические. Они требуются для улучшения контроля мимики. На занятиях повторяют отдельные звуки и слова;

- наглядные. Если диагностирована сенсорная афазия, то на занятиях используют карточки с картинками и специальные пособия, которые побуждают находить последовательности;

- семантические. Они требуются для стимулирования активного мышления. На занятиях ему предлагают продолжить начатую фразу или вступить в импровизированный диалог на конкретную тему.

Массаж

Помимо проблем с речью у людей, которые пережили острое нарушение кровообращения, появляется ряд других осложнений, в частности, обвисание мягких тканей (щек, уголков рта), нарушение жевательной функции и избыточное слюноотделение.

Благодаря сеансам специального массажа удается восстановить тонус лицевых мышц, существенно улучшить мимику. В результате пациенту будет намного проще выговаривать слова. Найти необходимые точки для массирования может только специалист. Он точно знает, какие участки стоит тонизировать, а какие, напротив, расслаблять.

Кроме массажа лица человеку назначают массаж языка, губ, щек, ушей, кожи головы, кистей рук. Благодаря комплексному подходу удается снять скованность мышц, улучшить речь.

Артикуляционные упражнения

Позволяют восстановить речь после инсульта упражнения, которые будут назначены в индивидуальном порядке. Их основная задача – улучшить контроль над мимикой, языком и губами. Упражнения для развития мышц языка могут выглядеть следующим образом:

- движение языка по кругу;

- ведение языка по небу;

- цоканье языком;

- прикусывание расслабленного языка;

- высовывание языка, направляя сначала к одному уголку рта, затем к другому;

- ведение кончиком языка по небу в разные стороны.

Упражнения для губ включают улыбку с не разжатыми губами, складывание губы трубочкой, вытягивание вперед, надувание щек и перекатывание воздуха из одной стороны в другую.

Упражнения для правильного и четкого произношения включают попытки произнести поочередно согласные (сначала глухие, затем звонкие), потом гласные (с перетеканием одного звука в другой).

Упражнения для мимики: включают открытие рта широко (держат несколько секунд и расслабляют), поднятие, опускание и расслабление бровей, складывание губ в трубочку, вытягивание языка в разные стороны.

Эти упражнения не универсальны, для каждого пациента врач разрабатывает план в индивидуальном порядке. Существует множество подобных упражнений. Их следует выполнять в присутствии логопеда. Чтобы быстрее добиться положительного результата, рекомендуется выполнять упражнения регулярно.

Брюшное дыхание

Брюшное дыхание (диафрагмой) позволяет увеличить объем вдыхаемого воздуха, улучшить насыщение клеток кислородом. В результате нормализуется работа сердца, стабилизируется давление, уходит чувство тревоги.

Методику с дыханием проводят под контролем специалиста. Существует много упражнений, одно из которых может быть таким: в удобном горизонтальном положении делают глубокий вдох через нос, а после медленно выдыхают через рот. Такое упражнение повторяют несколько раз, а затем немного усложняют. Для этого добавляя при выдохе произносят по очереди несколько звуков:

- растянутый [ф];

- растянутый [с];

- растянутый [ш];

- растянутый [х].

Оптимальное число повторений устанавливает специалист.

Лекарственная терапия

Помимо упражнений, еще одна важная составляющая реабилитационного периода – лекарственная терапия. Одну из ключевых ролей играет хорошее мозговое кровообращение. Инсульт значительно ухудшает работу мозговых клеток, поэтому врачи назначают средства, которые стимулируют их функционирование. В зависимости от характера поражения дополнительно выписывают разные группы препаратов для восстановления речи после инсульта. К ним относятся:

- Антигипертензивные препараты (ингибиторы АПФ) для купирования сильного скачка артериального давления.

- Антидепрессанты для борьбы с хроническим стрессом и плохим настроением.

- Ноотропы для стимулирования регенерации, улучшения памяти, помощи в восстановлении функционирования клеток мозга.

- Седативные препараты для снятия эмоционального напряжения и нормализации сна.

- Антикоагулянты для снижения вязкости крови и предупреждения образования тромбов.

Лекарственные средства помогает значительно снизить степень тяжести нарушений, но они не в состоянии полностью восстановить утраченные функции. Положительный результат будет только в комплексном подходе к решению проблемы (за счет сочетания с другими способами терапии).

Особенности работы доктора с больным

- Главная задача всех действий специалиста – это растормаживание речи. И для этого используют все те возможности больного, какие у него есть на данный момент. Занятия не должны утомлять пациента. Начинаются они с простых элементов и длятся 10-15 минут. После программа усложняется, и время занятия увеличивается.

- Разговаривать с больным нужно спокойно и медленно, чтобы он понимал речь. Если он не может ничего сказать, то просим его кивать в ответ, показывая, что он понимает.

- Если больному сложно говорить, нужно попросить его выдать любые звукоподражания, которые он может сделать. Если он может произнести только один слог, то следует подобрать слова, которые начинаются с этого слога, и пусть он пробует постепенно их закончить.

- То же самое с пословицами и поговорками, названиями известных фильмов. Нужно начать фразу и попросить больного ее завершить, то ли словом, то ли слогом, как у него получится. Все слова, которые мы обычно произносим автоматически, следует ему предлагать проговорить. Это могут быть дни недели, месяцы, обычный счет до десяти.

- Хорошо приобщить к работе карточки с рисунками. Можно задавать простые вопросы: «Что это? Что он делает? Какой он?» При этом важно двигаться в этих заданиях постепенно. Сначала называются существительные. Через время, когда этот этап отработан, подключают глаголы, и только потом прилагательные.

- Постепенно в реабилитационных мероприятиях включаются упражнения на рисование и письмо. Сначала человеку предлагается просто вставить пропущенные в слове буквы, потом срисовать все слово. Задания постепенно усложняются.

- Хороши будут упражнения, основанные на задаваемых больному вопросах. Сначала задаются простые вопросы с возможностью ответить «да» или «нет». После вопросы усложняются так, чтобы в самом вопросе содержался односложный ответ. И это слово и должен проговорить больной в качестве ответа.

Текст книги «Жизнь после инсульта. Реальный опыт восстановления после «удара», доступный каждому!»

Глава 4 Практика восстановления функций организма

Некоторые рекомендации по развитию речи

Несколько слов о психологических проблемах после инсульта

Адаптация человека, восстанавливающегося после инсульта, чрезвычайно зависит от возможности вербального контакта с окружающими. У одних речь и движение восстанавливаются в первые же недели и месяцы после инсульта, у других остаются слегка затрудненными, а у третьих могут быть значительно ограниченными. Степень восстановления речи и движения во многом зависит от степени поражения зон мозга, отвечающих за движения или речь. Чем сильнее поражение, тем медленнее и дольше восстанавливаются нарушенные функции.

Вначале остановлюсь на возможных психологических проблемах восстановления здоровья после инсульта, которые также непременно должны учесть близкие пострадавшего.

У человека, перенесшего инсульт, могут возникать проблемы, связанные с контролем над эмоциями. Это выражается в повышенной возбудимости и быстрой смене настроения (злость, слезы, смех, крик). Пострадавший может быть угнетенным или легко приходить в состояние замешательства. Он может говорить очень грубо и вульгарно, чего никогда не случалось прежде.

Депрессия, тревога, страх, разочарование, злость, враждебность, негативизм – все эти чувства могут препятствовать восстановлению здоровья. В связи с этим окружающим не следует обращать внимание на неадекватное поведение и, наоборот, всячески поощрять адекватное и рациональное поведение. Человека, находящегося в состоянии депрессии, нельзя оставлять надолго без внимания, предоставлять самому себе. С ним необходимо разговаривать, даже если кажется, что он не слышит или не понимает вас. Его следует привлекать к выполнению повседневных бытовых дел, побуждать чаще выходить из дома, приглашать в гости знакомых и друзей. Весьма полезно общение людей, перенесших инсульт, друг с другом, включая членов их семей.

Особенности нарушения речевых функций

Нарушенный слух обычно восстанавливается через один-два месяца после развития инсульта.

При выпадении половины поля зрения одного или обоих глаз на первых порах, если потерпевший это осознает, его легко научить поворачивать голову в целях компенсации имеющегося нарушения.

После инсульта могут возникать два типа нарушений речи.

1. Расстройства, обусловленные повреждением центров речи в головном мозге.

Они выражаются в виде трудностей в подборе, произнесении или написании подходящих слов и в понимании слов, сказанных или написанных другими.

В первом случае человек способен понимать смысл обращенной к нему речи, но сам не в состоянии найти нужные слова для ответа. Пытаясь говорить, человек может повторять одно и то же слово много раз подряд или произносит казалось бы лишенные смысла фразы. При менее тяжелых повреждениях пострадавший в состоянии разговаривать, используя простые слова и короткие фразы, но при этом временами затрудняется в выборе правильных слов. Во втором случае человек может понимать только очень малую часть того, что ему говорят, а потому сам не в состоянии отвечать правильно.

2. Нарушения артикуляции в результате слабости речевых и дыхательных мышц.

В этом случае имеются нарушения произнесения слов вследствие слабости мышц губ, языка, нёба и гортани. Речь в этом случае медленная, монотонная и невнятная. Неправильно произносятся звуки или целые слова.

Различают сенсорную афазию,

когда распадается представление о звуках, умение различать их на слух, и

моторную афазию,

когда пострадавший от инсульта теряет способность говорить, то есть не может произносить звуки речи и слова.

В первом случае пострадавший от инсульта может принять один звук за другой, спутать их и в результате не разобрать звучания слова. В русском языке особенно легко смешиваются между собой такие сходные звуки, как «п» и «б», «д» и «т», «з» и «с» и т. д. Например, слово «почка» пострадавший от инсульта воспринимает как «бочка», а слово «дочка» – как «точка». Физический слух, то есть способность слышать вообще, при этом сохраняется. В результате страдает понимание речи: пострадавший от инсульта слышит одно, а воспринимает другое.

В случае моторной афазии пострадавший от инсульта либо совсем не говорит, либо искажает звуки речи, либо заменяет один на другой из-за того, что органы артикуляции принимают неправильное положение в полости рта. Его речь прерывается паузами, в ней много ошибочных звуков, затрудняющих понимание того, что человек говорит. В результате вместо слова «стол» получается «слот», вместо «папа» – «мапа». Иногда, замечая свои ошибки, пострадавший от инсульта либо резко сокращает попытки говорить, либо вовсе отказывается от речи.

Может иметь место и смешанная форма сенсорной и моторной афазии – сенсомоторная афазия.

От этих видов афазии следует отличать дизартрию. При дизартрии пострадавший от инсульта не теряет представления о звуках речи, буквах, словах, может составлять предложения. Ему мешает говорить парез (неполный паралич) органов артикуляции: губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок, дыхательной мускулатуры (диафрагма, бронхи, легкие). Он может читать и писать, хорошо понимает речь. Просто для такого пострадавшего характерны замедление темпа речи, нечеткость, а иногда и неразборчивость произнесения, снижение выразительности речи (однообразная интонация, бедная сопроводительная мимика), наличие носового оттенка в речи (назализация). Часто к этому присоединяются такие неречевые симптомы, как поперхивание.

Способы восстановления речи

Подготовка к занятиям

Очень детально методики восстановления речи при разных формах афазии и дизартрии даются в книгах замечательных специалистов в этой области Т. Г. Визель, Н. Н. Амосовой, Н. И. Каплиной. Книги этих авторов я рекомендую обязательно почитать тем, кого затронула проблема речи при инсульте. В них даны пошаговые, чуть ли не ежедневные инструкции по восстановлению речи, сопровождаемые рисунками и упражнениями.

Информация, данная здесь, необходима для сведения и общего понимания проблемы. Я опишу лишь общие подходы специалистов, поскольку в каждом конкретном случае методику восстановления речи пациента должны отработать невролог и логопед. Найдете вы в этом разделе и мои собственные советы, а также рекомендации других людей, как и я прошедших горнило инсульта.

В первую очередь перед занятиями по восстановлению речи, надо объяснить пострадавшему, что его интеллект и понимание всего окружающего по сути не пострадали в результате перенесенного и в дальнейшем обязательно восстановятся. Чтобы не возникало чувство разочарования, человека, пережившего инсульт, нельзя торопить в разговоре или побуждать повторять слова и предложения. Лучше дать ему время найти нужные слова самостоятельно.

Следует задавать вопросы, требующие простых ответов – «да» или «нет». При этом говорить надо медленно и отчетливо. Можно прибегать к языку жестов и мимики. Хорошим вспомогательным средством является так называемая «доска для общения». Это доска, которая состоит из множества отдельных гнезд, содержащих рисунки, иллюстрирующие повседневные потребности человека. Пострадавший в первое время сможет выражать свои желания, показывая на соответствующий рисунок в гнезде доски. Правда, если есть зрительные расстройства и нарушения процессов мышления, то этот способ неприменим.

Простые мимические упражнения

Тем, кто имеет нарушения речи из-за слабости мышц губ, языка, нёба и (или) гортани, можно помочь, используя специальные упражнения для повышения тонуса мышц языка, губ, челюстей. Дыхательные упражнения и тренировка в произнесении слов и фраз также будут способствовать улучшению речи.

Начинать надо с разучивания упражнений для улучшения двигательных функций бровей, глаз, носа, рта, языка, губ, челюстей, с выполнением сопутствующих жестов.

Например, для выражения удивления предложите больному повыше поднимать брови, чтобы образовались горизонтальные складки на лбу, после чего глаза нужно плотно зажмуривать. Для нахмуривания нужно стараться свести брови вместе, чтобы при этом образовались вертикальные складки на лбу. Полезно сжимание губ и надувание щек. Используется и надувание губ (выражение недовольства), когда вы поднимаете подбородок и вытягиваете нижнюю губу, опускаете углы рта вниз. При имитации выражения отвращения поднимайте крылья носа, образуя диагональные складки вдоль спинки носа, и раздувайте ноздри после того, как они были сдавлены. Имитируя улыбку, поднимите углы рта вверх и в стороны. Полезно и гримасничание – например, когда вы сводите губы вместе и оттягиваете углы рта в стороны.

Для развития мышц лица рекомендуется тренировать движения глаз в направлении вверх и вправо, в направлении вниз и влево. Также полезно дышать носом, преодолевая легкое сопротивление от закрытия носа большим и указательным пальцами.

Показаны и движения языком с противодействием сопротивлению, оказываемому деревянным шпателем. Можно также плотно сжимать челюсти, а затем двигать нижней челюстью вперед и из стороны в сторону. Рекомендуется пить через трубочку, плотно сжатую губами во рту, а также делать массаж пораженных мышц лица маленьким кусочком льда.

«Гримасотерапия»

Для восстановления лицевых мышц и речи специалисты также рекомендуют несколько необычные упражнения – кривляние, гримасы перед зеркалом, вырабатывание привычки подолгу жевать пораженной стороной твердую пищу, яблоко например. Пробуйте петь, используйте для этого возможности караоке.

Тренировка слухового внимания

У тех, кто после инсульта не говорит, следует регулярно тренировать слуховое внимание, устную речь, чтение и письмо. Для таких тренировок можно использовать лото для детей младшего школьного возраста или букварь. Медленно, четко произнося слова, попросите пострадавшего показывать сначала по одному предмету, а через некоторое время по два и, наконец, по три.

Например: «Покажи ложку, покажи тарелку и хлеб, покажи чашку, сковороду, нож». За один раз предлагают показать не более 10–15 предметов, делая небольшую паузу после каждой просьбы. Например: «Покажи то, чем режут (пауза), покажи то, из чего пьют (пауза), покажи яблоко (пауза)…»

Пострадавшие от инсульта обычно лучше понимают задания, когда речь идет о названиях предметов, чем о действиях. Поэтому во время занятий приходится настойчиво повторять, какие действия совершаются с предметами: «Застегни… положи на… положи перед стаканом… в стакан… за стаканом… около стакана». Если обучаемый неточно сделал то, о чем его просили, подскажите ему, о каких действиях шла речь, или покажите, при этом еще раз озвучивая задание, как правильно надо сделать.

Иногда человек с трудом различает близкие по звучанию слова. В таком случае рекомендуется сделать схематические рисунки и подписать их: «дом», «том», «бочка», «почка», «дачка», «тачка», «трава», «дрова». Попросите потом его показать тот или иной рисунок или подпись.

По ходу занятия пострадавшему от инсульта предлагают выписывать из книги или газеты слова, начинающиеся на сходно звучащие буквы: на «б» и «п», на «д» и «т» и т. д. Так постепенно тренируется восприятие звуков речи.

Страдающие нарушением речи, даже незначительно выраженным, испытывают трудности, если около них одновременно говорят два или три человека, – больные иногда не в состоянии понять их.

Надо помнить об этом, проявлять такт, говорить медленно и не всем сразу.

Понимание речи тренируется во время произнесения слов. Чем лучше обучаемый научится их произносить, тем лучше он начинает понимать речь окружающих.

Упражнения для восстановления устной речи

Если он не в состоянии повторить отдельные слова, то следует видоизменить занятия: пусть он произносит вместе с обучающим, смотря на его губы, названия чисел от одного до десяти, названия дней недели, месяцев. В течение одного занятия эти названия повторяют не более 5–6 раз. Попробуйте петь вместе песни, которые желающий восстановиться после инсульта знает. При этом он также должен смотреть на губы поющего.

Как только он начнет правильно выговаривать слова, попросите его повторять простые, обиходные предложения: «закрой дверь», «дай носовой платок», «принеси стакан воды».

Желательно показать ему сюжетные рисунки, картинки из книг для детей, юмористических журналов. Попробуйте, чтобы он в тетради простыми предложениями, если может писать, описал сюжет картинки. Сначала он должен несколько раз услышать от вас то или иное предложение, после чего пусть напишет и прочтет в тетради подписи к картинке (например: «На улице холодно. Листья падают с деревьев. Дети идут в школу»).

Если желающий восстановиться после инсульта с трудом читает эти предложения, можно сделать так: пусть он читает каждое слово вслух, закрывает написанное листом бумаги, а затем записывает его по памяти. После чего вновь читает и исправляет допущенные ошибки. Раз от раза списывание и произнесение становятся более точными. Одновременно улучшаются понимание речи, чтение и письмо под диктовку.

Можно помочь пострадавшему от инсульта вспомнить необходимые слова, подсказывая ему эпитеты. Например: «Я мою руки туалетным… (мылом)». Так, подсказывая слово за словом, помогайте близкому человеку составить по картинкам предложение.

В более тяжелых случаях приходится показывать артикуляцию отдельных звуков: «а», «о», «у», «м», «п» и других. Из них затем составляют простейшие слова. А со временем осваивают более сложные слова и из них уже строят вместе с больным отдельные фразы.

Восстановление навыков письма

Если полностью нарушена способность писать, больному предлагают воспроизвести лишь часто употребляемые слова (дом, суп, чай, рука, каша, очки, окно), имена близких людей. Он должен видеть каждое из этих слов написанным, а затем сложить их из букв разрезной азбуки. Со временем он научится складывать более сложные слова.

Если неправильно произносятся окончания существительных и глаголов, пропускаются или заменяются предлоги, то рекомендуется поставить наводящие вопросы, например: «Кто пишет письмо? (Сын). Что сын пишет? (Письмо). Кому он пишет письмо? (Отцу)».

Строить предложения помогает нарисованная в тетради схема, хорошо известная всем со школьных лет: подлежащее + сказуемое + дополнение.

Побуждайте пострадавшего заниматься самостоятельно. Дайте ему 5–6 упражнений на заполнение пропущенных букв и слов. Например: «Дети идут… школу. Дерево стоит около… Птица… из клетки. Школьники возвращаются из…»

Восстановлению устной речи способствует чтение вслух небольших (6-12 строчек) рассказов. Их предлагается пересказать сначала с помощью наводящих вопросов, а позже самостоятельно. Чем лучше больной говорит, тем сложнее должен быть текст для чтения и пересказа.

Относительно хорошо говорящие могут писать сочинения по сложным рисункам, репродукциям картин, пересказывать содержание телепередач, статей из журналов, затем с помощью родственников исправлять свои ошибки.

Общие рекомендации

Телепередачи восстанавливающемуся после инсульта рекомендуется смотреть не более двух часов в день, так как они забиты словами, объем которых трудно вначале переработать потерпевшему после инсульта. Лучше выбирать те передачи, что вызывают положительные эмоции, а любителям спорта – репортажи со спортивных соревнований. Желающий восстановиться после инсульта невольно их комментирует, и это, несомненно, приносит пользу.

Занятия требуют терпения и такта, иногда даже немного обмана «во благо». Не исправляйте сразу все ошибки обучаемого, а лишь часть из них (из десяти ошибок – три или четыре). Одобряйте, хвалите за самые малые успехи.

Улучшают артикуляцию скороговорки. Для тренировки губ подходят скороговорки со звуками «б» и «п», а для улучшения работы языка лучше всего использовать скороговорки с акцентом на звуки «л» и «в». Например:

Бык тупогуб, тупогубенький бычок.

У быка бела губа была тупа.

Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я.

Королева кавалеру каравеллу подарила, королева с кавалером в каравеллу удалилась.

В чистом поле – холм с кулями. Выйду на холм, куль поправлю.

Сшит колпак, да не по-колпаковски, вылит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковатъ да перевыколпаковатъ. Надо колокол переколоколоватъ да перевыколоколоватъ.

Стоит поп на копне, колпак на попе. Копна под попом, поп под колпаком.

При поражении мышц лица также назначают массаж с элементами поглаживания, разминания, растирания, вибрации.

Сам я, помимо всего прочего, строил рожицы, кривлялся, в том числе во время подготовки к врачебным процедурам в закрытых кабинках, при одевании и раздевании в закрытых кабинках, а также когда ехал за рулем автомобиля. Жевал жевательную резинку, яблоки и пищу преимущественно пораженной стороной. Пел громко с разной силой громкости и с различной интонацией, различными голосами в период поездок за рулем автомобиля, а дома – с использованием караоке.

Поскольку я плохо произносил звук «ч», я придумывал предложения с большим количеством слов, включающих этот звук, и часто их произносил. Получилась в итоге очень смешная многоговорка, которой я веселил своих близких. Также я использовал для бритья электрическую вибробритву, чтобы одновременно проводился массаж поврежденной стороны лица.

В общем, кто готов работать над собой, тот всегда найдет способы и пути восстановления поврежденных функций речи. В противном же случае человеку остается лишь искать причины, оправдывающие его ничегонеделание.

Но я уверен, что вы, мой читатель, – человек целеустремленный и ищущий, я знаю, что вы во что бы то ни стало хотите восстановить свое здоровье после инсульта. Думайте, ищите и находите новые приемы и способы. Удача обязательно будет сопутствовать вам, и радость выздоровления окажется не за горами.

Рекомендации по развитию функций конечностей

Можно ли предотвратить послеинсультные проблемы?

К сожалению, мне пока не приходилось встречать людей, перенесших инсульт, к которым с первых же дней применяли бы лечение положением, стараясь отслеживать состояние неврологических контрактур. Кого из вас контролировали, например, на предмет положения руки или ноги, кому предлагали спецвалики при лежании или ходьбе? Обычные наши мучения с ногой или рукой – результат отсутствия лечения положением с первых дней и запущенности контрактур, развившейся спастичности конечностей. А ведь их можно было бы предотвратить практически с самого начала нашей постинсультной эпопеи! Мы долго восстанавливаемся после удара именно потому, что специалисты не делали то, что должны были делать. В результате мы вынуждены сами, зачастую путем проб и ошибок, долго и нудно «выруливать» из искусственно созданной ситуации.

Но не будем о грустном, давайте лучше перейдем к практическим действиям.

Борьба с контрактурами

Начнем с того, что нога обычно выполняет меньше функций, чем рука. От нее не требуют писать письма, держать вилку, костяшки домино, чесать затылок, ковыряться в носу и т. д. Основные требования – твердая опора и уверенное выполнение одних и тех же движений. Рука же – более сложный орган, который требует значительно большей настойчивости для восстановления всех его функций.

Давайте еще раз обратимся к теории, которая, скорее всего, вам уже известна.

Представим себе, что инсульт вызвал омертвение участка головного мозга, где расположены нервные клетки (нейроны), посылающие импульсы – приказы мышцам правой руки. Наступающая в результате этого полная обездвиженность данной конечности носит название паралича, а частичная – пареза. Параличи и парезы бывают спастическими и вялыми. Отсутствие или ограничение двигательных функций в правой руке и ноге, например, носит название правостороннего гемипареза (или паралича).

Остановлюсь на более распространенных случаях спастических параличей и парезов.

Спастический парез характеризуется напряженностью мышц. При этом сгибатели на конечностях мощнее разгибателей, поэтому пальцы, например, паретичной руки, обычно согнуты, собраны в кулак, и разогнуть их пострадавший не в состоянии или делает это с большим трудом. Приходится прилагать силу, и порой значительную, чтобы выпрямить парализованные пальцы или разогнуть руку в локтевом суставе. На ноге, напротив, мощнее разгибатели, поэтому нога разогнута во всех суставах, носок стремится упереться в пол.

У меня была именно такая картина, и я долго хлопал ступней при движении вперед. При этом наружная поверхность моей стопы западала вниз и внутрь. Таким образом, одна часть мышц (в частности, руки) постоянно находится в состоянии максимального сокращения, а другая (в частности, ноги) – в состоянии максимального растяжения. И в тех и в других мышцах со временем, если активно не восстанавливаться, наступает реакция перерождения, они сильно утрачивают свою сократительную способность. Перерождению подвержены и бездействующие суставы, движения в них становятся невозможными (анкиллоз), появляются мучительные суставные боли.

Аналогичным образом расстраивается чувствительность мышц конечностей, лица, органов артикуляции. Различие состоит в том, что очаг поражения охватывает в этих случаях не двигательные, а чувствительные нервные пути. Нарушение чувствительности в одной из половин тела ощущается как онемение. Оно может быть выражено только на одной половине лица или какой-нибудь его части, только в руке (или отдельных пальцах), только в ноге (или ее части), а может распространяться на всю половину тела.

Методы восстановления гемипараличей и гемипарезов сложны и в значительной мере отличаются от методов, направленных на разработку движений вообще. Следует учитывать, что все, что вы прочитаете ниже, носит скорее познавательно-рекомендательный характер. Перед тем как приступить к действиям, обязательно проконсультируйтесь со специалистами – какие именно упражнения вам надо выполнять, с какой частотой и дозировкой.

Упражнения на предупреждение и устранение суставно-мышечных контрактур и тугоподвижности в суставах приводят к полноценному увеличению объема движений в суставах. Упражнения начинаются с активных движений пациента в доступных для него объемах, затем объем активных движений постепенно увеличивается.

Другие методы восстановления речи после инсульта

Музыкотерапия

Часто бывает так, что человеку, перенесшему инсульт, сложно говорить, но он может петь. Тогда все логопедические упражнения со звуками, слогами, словами выполняются как песня.

Лицевая рефлексотерапия.

На биологически активные точки на лице производятся определенным образом воздействия.

Лечение стволовыми клетками.

При введении таких клеток в пораженные ткани можно добиться восстановления их целостности.

Иглорефлексотерапия.

Такой способ используют в основном при моторной афазии. Таким образом, корректируют речевую деятельность у человека.

Значимость логопедического массажа после перенесенного инсульта

Аннотация. Статья посвящена роли и значимости применения логопедического массажа при остром нарушении мозгового кровообращения. Анализируются особенности проведения логопедического массажа. Рассматриваются виды и техника применения массажа.

Ключевые слова: логопедический массаж, реабилитация, острое нарушение мозгового кровообращения.

Abstract. The article is devoted to the role and importance of the speech therapy massage in acute cerebral circulation disorders. The features of speech therapy massage are analyzed. The types and techniques of massage are considered.

Key words: speech therapy massage, rehabilitation, disorder of cerebral circulation.

В настоящее время катастрофически растет число людей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения «инсульт». Среди заболевших постоянно увеличивается число людей молодого и юного возраста. Наиболее частым последствием «инсульта» являются нарушения речи. У части пациентов речь становится невнятной и сбивается, у других полностью пропадает возможность выражать свои мысли словами. Люди, перенесшие это заболевание, сталкиваются с такими видами речевой патологии как: афазия, дизартрия, дисфония, дисфагия. Это приводит не только к общему дискомфорту, но и угнетению общего состояния человека. Чтобы повысить шансы на полное восстановление утраченной функции, необходимо своевременно начать реабилитацию. Одним из таких специалистов — реабилитологов, является логопед. Главной целью логопедической работы является восстановление речевой функции. Одной из самых эффективных техник логопедической работы, способствующей нормализации произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц, перенесших «инсульт», является логопедический массаж.

Логопедический массаж — активный метод механического воздействия, который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата. (стр 2 учебное пособие для студентов). Он входит в комплексную медико-логопедическую систему реабилитации лиц, перенесших «инсульт».

Логопедический массаж может осуществлять логопед, дефектолог, либо медицинский работник, который владеет техникой логопедического массажа, прошедший специальную подготовку и знающий анатомию и физиологию мышц, обеспечивающих речевую деятельность. (стр 3 учеб пособие).

Эта процедура имеет множество особенностей и нюансов, не зная которые можно навредить больному. Рассмотрим, как же правильно проводить логопедический массаж, какие техники и степень воздействия должны быть оказаны на пациента.

Как и у любой лечебной процедуры, у логопедического массажа имеются противопоказания:

- повышенная температура тела;

- простудные вирусные заболевания;

- конъюнктивит;

- кожные заболевания;

- обострение лабиального герпеса;

- стоматит.

Перед проведением курса массажа необходимо получить заключение невропатолога об отсутствии противопоказаний.(интернет источник 1)

Общие правила. Логопедический массаж проводится в теплом, хорошо проветренном помещении. Массаж рекомендуется проводить циклами по 10 — 15 сеансов, каждый день или через день. После перерыва цикл можно повторить. Длительность процедуры можно варьировать в зависимости от тяжести нарушения, индивидуальных особенностей и т.д. Начальная длительность первых сеансов составляет от 5 до 10 минут, а конечная — от 15 до 30 минут.(Архипова стр 38)

Виды и Техника массажа. (Краузе стр 11)

К основным видам логопедического массажа относятся:

- классический ручной;

- точечный;

- зондовый, аппаратный (вибрационные, вакуумные приборы).

Основные приемы и техника ручного классического массажа это: поглаживание, растирание, разминание, вибрация.

При поглаживании кисть массажиста без напряжения, сомкнутыми пальцами, находящимися в одной плоскости, производит движения в различных направлениях (продольно, поперечно, кругообразно, спиралевидно). Поглаживанием начинают и заканчивают любой сеанс массажа.

Растирание — прием, при котором применяется несколько большая сила давления, чем при поглаживании. Рука не скользит по коже, а сдвигает ее. Выполняется растирание концевыми фалангами пальцев или тыльной стороной полусогнутых пальцев. Этот прием выполняется в различных направлениях: прямолинейное, круговое, спиралевидное. Для области лица рекомендовано щипцеобразное разминание, захватывая, оттягивая, разминая локальные участки.

При вибрации массирующая рука (или вибрационный аппарат) передает телу массируемого, колебательные движения. Для выполнения вибрирующих движений на лице используется прием «пунктирование». Выполняется прием концевыми фалангами указательного и среднего пальцев или всеми пальцами кроме, большого.

Разминание-прием, при котором массирующая рука выполняет 2-3 фазы: фиксация, захват массируемой области; сдавление, сжимание; раскатывание, раздавливание.

Точечный массаж. Воздействие на биологически активные точки (БАТ) представляет собой один из методов рефлекторной терапии. Имеется тесная функциональна взаимосвязь, между биологически активными точками и определенными органами, системами организма. Целями специального точечного массажа, используемого в логопедической практике, являются: нормализация тонуса мышц, обеспечивающих работу голосового, дыхательного и артикуляционного аппарата; регуляция вегетативных функций; восстановление эмоционального фона; профилактика заболеваний верхних дыхательных путей ( Дьякова стр 75)

Приемом точечного массажа является воздействие на определенную точку. В зависимости от техники воздействие может быть как тонизирующим или успокаивающим. При повышенном тонусе используют расслабляющую технику. Найдя необходимую точку, специалист производит вращательные надавливающие движения по часовой стрелке, фиксируя, положение в течение 5-6 секунд постепенно углубляясь. Затем та же техника, применяется, но против часовой стрелки, уменьшая силу воздействие на точку. (76 стр)

При явлениях пониженного тонуса применяется стимулирующая техника. Найдя точку, проводя вращательные движения в течение 3 — 4 секунд, палец резко отрывают от точки. Это движение повторяют 6 — 10 раз. (Дьякова76 стр) В логопедической практике при коррекции речи у пациентов, страдающих дизартрическими нарушениями: всеми формами парезов артикуляционной мускулатуры применяется зондовый массаж. Е. В Новикова (2000 г.) разработала технологию зондового массажа и набор зондов. Основная цель метода-нормализация речевой моторики. Предлагаются 8 специальных зондов на определенную группу мышц, языка губ, щек, мягкого неба. Зонды должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами по ОСТ 42-21-2-85. (Новикова 10 стр)

Библиографический список

- Показания, эффективность и тонкости проведения логопедического массажа [Электронный ресурс].-Режим доступа:

- Архипова Е. Ф. Логопедический массаж при дизартрии [Текст]/ Е.Ф. Архипова Изд.

- Логопедический массаж: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений

- Краузе Е. Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика

- Дьякова Е. А. Логопедический массаж 2005г.

- Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения

Кузнецова Мария Сергеевна логопед, ГБУЗ ООКБ г. Оренбург