Проводящие пути зрительного анализатора

1 — Левая половина зрительного поля, 2 — Правая половина зрительного поля, 3 — Глаз, 4 — Сетчатка, 5 — Зрительные нервы, 6 — Глазодвигательный нерв, 7 — Хиазма, 8 — Зрительный тракт, 9 — Латеральное коленчатое тело, 10 — Верхние бугры четверохолмия, 11 — Неспецифический зрительный путь, 12 — Зрительная кора головного мозга.

Зри́тельная систе́ма

— бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве. Зрительная система обеспечивает функцию зрения.

Зрительная система (зрительный анализатор) у млекопитающих включает следующие анатомические образования:

- периферический парный орган зрения — глаз (с его воспринимающими свет фоторецепторами — палочками, колбочками и светочувствительными ганглионарными клетками сетчатки);

- нервные структуры и образования ЦНС: зрительные нервы, хиазма, зрительный тракт, зрительные пути — II пара черепных нервов, глазодвигательный нерв — III пара, блоковый нерв — IV пара и отводящий нерв — VI пара;

- латеральное коленчатое тело промежуточного мозга (с подкорковыми зрительными центрами), передние бугры четверохолмия среднего мозга (первичные зрительные центры);

- подкорковые (и стволовые) и корковые зрительные центры: латеральное коленчатое тело и подушки зрительного бугра, верхние холмики крыши среднего мозга (четверохолмия) и зрительная кора.

Нормальным раздражителем органа зрения является свет. Под влиянием света в палочках

,

колбочках

(см. ниже) и

светочувствительных ганглионарных клетках

происходит распад зрительных пигментов (родопсина, йодопсина и меланопсина). Палочки функционируют при свете слабой интенсивности, в сумерках; зрительные ощущения, получаемые при этом, бесцветны. Колбочки функционируют днём и при ярком освещении; их функция определяет ощущение цветности.

У человека и многих других животных существует бинокулярное зрение, обеспечивающее объёмное изображение. У многих дневных животных существует цветовое зрение.

Содержание

- 1 Глаза

- 2 Альтернативные способы ориентирования в пространстве

- 3 Эволюция зрительной системы 3.1 Беспозвоночные

- 3.2 Позвоночные

- 3.3 Млекопитающие

- 4.1 Беспозвоночные 4.1.1 Простейшие

- 4.2.1 Зрительная система рептилий, птиц и некоторых рыб

Что дает преломление изображения на сетчатке

Вследствие такой реакции вырабатывается нервный импульс, который передается по нервным окончаниям в зрительный нерв, а затем в затылочную долю коры головного мозга. Интересно, что проводящие пути зрительного анализатора имеют полный и неполный перекрест между собой. Таким образом информация из левого глаза поступает в затылочную долю коры головного мозга справа и наоборот.

Интересным фактом является и то, что изображение предметов после преломлений на сетчатке передается в перевернутом виде.

В таком виде информация поступает в кору головного мозга, где потом обрабатывается. Воспринимать предметы в том виде, в каком они есть, это приобретенный навык.

Новорожденные дети воспринимают мир в перевернутом виде. По мере роста и развития головного мозга вырабатываются эти функции зрительного анализатора и ребенок начинает воспринимать внешний мир в истинном виде.

Система преломления представлена:

- передней камерой;

- задней камерой глаза;

- хрусталиком;

- стекловидным телом.

Передняя камера расположена между роговицей и радужкой. Она обеспечивает питание роговичной оболочки. Задняя камера находится между радужкой и хрусталиком. И передняя и задняя камеры заполнены жидкостью, которая способна циркулировать между камерами. Если эта циркуляция нарушается, то возникает заболевание, которое приводит к нарушению зрения и может привести даже к его потере.

Хрусталик — это двояковыпуклая прозрачная линза. Функция хрусталика — преломление лучей света. Если при некоторых заболеваниях изменяется прозрачность этой линзы, то возникает такое заболевание, как катаракта. На сегодняшний день единственным лечением катаракты является замена хрусталика. Операция эта несложная и довольно хорошо переносится пациентами.

Стекловидное тело заполняет все пространство глазного яблока, обеспечивая постоянную форму глаза и его трофику. Стекловидное тело представлено студенистой прозрачной жидкостью. При прохождении через нее лучи света преломляются.

Глаза

Основная статья: Глаз

У животных и человека органами зрения являются глаза. Высокоорганизованными (способными создавать изображения предметов и обеспечивать предметное зрение) глазами обладают, помимо позвоночных, головоногие моллюски и многие членистоногие, а также отдельные представители других типов животных — книдарий, кольчатых червей, плоских червей.[1] Фасеточные глаза насекомых имеют принципиально отличное строение по сравнению с камерными глазами позвоночных и головоногих, однако связаны с ними постепенными переходами сравнительно-морфологического ряда.

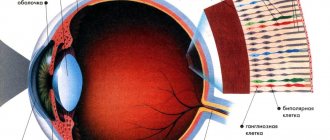

Немного о строении зрительного анализатора

Глазное яблоко расположено в глазнице на жировой подушке, которая служит амортизатором. При некоторых заболеваниях, кахексии (исхудание) жировая подушка истончается, глаза опускаются вглубь глазной впадины и создается ощущение, что они «запали». Глазное яблоко имеет три оболочки:

- Капли для глаз V.Rohto помогут восстановить зрение после напряженной или продолжительной работы перед компьютером;

- Устранить зуд в глазах и восстановить ясность зрения;

- Снять признаки усталости;

- Увлажнить глаза при чрезмерной сухости, в том числе вызванной ношением контактных линз.

- белочную;

- сосудистую;

- сетчатую.

Характеристики зрительного анализатора довольно сложны, поэтому разбирать их нужно по порядку.

Белочная оболочка (склера) является самой наружной оболочкой глазного яблока. Физиология этой оболочки устроена так, что она состоит из плотной соединительной ткани, не пропускающей лучи света. К склере прикрепляются мышцы глаза, обеспечивающие движения глаза и конъюнктива. Передняя часть склеры имеет прозрачную структуру и называется роговицей. На роговице сконцентрировано огромное количество нервных окончаний, обеспечивающих ее высокую чувствительность, а кровеносные сосуды в этой области отсутствуют. По форме она круглая и несколько выпуклая, что позволяет обеспечить правильное преломление лучей света.

Сосудистая оболочка состоит из большого количества кровеносных сосудов, которые обеспечивают трофику глазного яблока. Строение зрительного анализатора устроено так, что сосудистая оболочка прерывается в том месте, где склера переходит в роговицу и образует вертикально расположенный диск, состоящий из сплетений сосудов и пигмента. Эта часть оболочки носит название радужки. Пигмент, содержащийся в радужке у каждого человека свой, он и обеспечивает цвет глаз. При некоторых заболеваниях пигмент может уменьшаться или совсем отсутствовать (альбинизм), тогда радужная оболочка приобретает красный цвет.

В центральной части радужки расположено отверстие, диаметр которого изменяется в зависимости от интенсивности освещения. Лучи света проникают в глазное яблоко на сетчатую оболочку только через зрачок. Радужная оболочка имеет гладкую мускулатуру — круговые и радиальные волокна. Она отвечает за диаметр зрачка. Круговые волокна отвечают за сужение зрачка, иннервирует их периферическая нервная система и глазодвигательный нерв.

Радиальные мышцы относят к симпатической нервной системе. Управление этими мышцами осуществляется из единого мозгового центра. Потому расширение и сужение зрачков происходит сбалансированно, независимо от того на один глаз подействовать ярким светом или на оба.

Альтернативные способы ориентирования в пространстве

Существуют сходные по функции со зрением другие сенсорные системы, применяемые для ориентирования в пространстве, например, ультразвуковая эхолокация летучих мышей и китообразных, позволяющая им обнаруживать мельчайшие объекты, электролокация некоторых рыб и утконоса, тепловая локация гремучих змей.

Также для ориентирования в пространстве применяются обоняние (наиболее характерен в этом смысле язык у змей, хотя так же широко известны в качестве примера ориентации по запаху у собаки), слух (боковая линия у рыб), и тактильные ощущения (восприятие давления и температуры, ощупывание).

Эволюция зрительной системы

Беспозвоночные

Как установлено с помощью методов генетической трансформации, гены eyeless

дрозофилы и

Small eye

мыши, имеющие высокую степень гомологии, контролируют развитие глаза: при создании генноинженерной конструкции, с помощью которой вызывалась экспрессия гена мыши в различных имагинальных дисках мухи, у мухи появлялись эктопические фасеточные глаза на ногах, крыльях и других участках тела.[2] В целом в развитие глаза вовлечено несколько тысяч генов, однако один-единственный «пусковой ген» («мастер-ген») осуществляет запуск всей этой генной сети. То, что этот ген сохранил свою функцию у столь далёких групп, как насекомые и позвоночные, может свидетельствовать об общем происхождении глаз всех двустороннесимметричных животных.

Позвоночные

Глазные бокалы позвоночных формируются как выросты промежуточного мозга, а первичный центр обработки зрительной информации находится в среднем мозге.

Млекопитающие

Предполагается, что в течение мезозойского периода ранние млекопитающие занимали подчинённое по отношению к «царствующим рептилиям» (особенно динозаврам, преимущественно занимавшим экологические ниши крупных хищников и травоядных) положение, имели мелкие размеры и сумеречный образ жизни. В таких условиях зрение для ориентации в пространстве становится второстепенным по отношению к обонянию и слуху. Химические чувства, которые и сейчас остаются для нас эмоционально окрашенными, обслуживаются передним мозгом и лимбической системой. Предполагается, что передний мозг в этих условиях приобретает большее значение. Когда «царствующие» рептилии исчезли в конце мезозоя, более широкие эволюционные возможности открылись для «угнетённых» млекопитающих. Они заселили все возможные экологические ниши освободившегося мира, зрение для некоторых отрядов снова стало наиболее важным из всех чувств. Однако формирующиеся заново зрительные пути направились к наиболее важной части мозга — переднему мозгу, расширяющемуся и формирующему характерные для млекопитающих крупные полушария. Ретино-тектальный путь остается пережитком старого зрительного пути, а ретино-геникуло-стриарный путь быстро становится наиболее важным путём передачи зрительной информации в мозг.

Орган зрения

Всем известно, что органом зрения у человека и у любого другого живого создания является глаз. Точнее, это его разговорное название. На самом деле он состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата. У них есть свои функции. И глазное яблоко выполняет самую важную, ведь именно в нем располагается периферический отдел всех анализаторов.

Зрачок – первое, на что хотелось бы обратить внимание, рассказывая про анализ зрительных раздражений. Происходит в зрачке процесс поглощения света. Именно через него лучи попадают внутрь глаза. Там находится сетчатка, отличающаяся крайне сложным и хрупким строением. И именно на неё поверхности находятся колбочки и палочки (это светочувствительные клетки). А от клеток отходит и непосредственно сам нерв. Он – это начало проводниковой части самого анализатора.

Зрительная система у разных таксономических групп

Беспозвоночные

У беспозвоночных встречаются очень разнообразные по типу строения и зрительным возможностям глаза и глазки — одноклеточные и многоклеточные, прямые и обращённые (инвертированные), паренхимные и эпителиальные, простые и сложные.

У членистоногих часто присутствует несколько простых глаз (иногда непарный простой глазок — например, науплиальный глаз ракообразных) или пара сложных фасеточных глаз. Среди членистоногих некоторые виды имеют и простые, и сложные глаза: так, у ос два сложных глаза и три простых глаза (глазка). У скорпионов 3—6 пар глаз (1 пара — главные, или медиальные, остальные — боковые), у щитня — 3. В эволюции фасеточные глаза произошли путём слияния простых глазков. Близкие по строению к простому глазу, глаза мечехвостов и скорпионов, видимо, возникли из сложных глаз трилобитообразных предков путём слияния их элементов (Беклемишев, 1964).

Простейшие

Некоторые простейшие имеют слабодифференцированные органоиды светового восприятия (например, стигма у эвглены зелёной).

Насекомые

Глаза насекомых имеют фасеточное строение. Разные виды по-разному воспринимают цвета, но в целом большинство насекомых хорошо различают не только лучи спектра, видимые человеком, но и ближний ультрафиолет. Это зависит, помимо генетических факторов (строение рецепторов), и от меньшего поглощения УФ-света — из-за меньшего его пути в оптической системе глаза. Например, пчёлы видят ультрафиолетовый рисунок на цветке.

Позвоночные

Зрительная система рептилий, птиц и некоторых рыб

Установлено, что рептилии, птицы и некоторые рыбы имеют более широкую область ощущаемого оптического излучения. Они воспринимают ближний ультрафиолет (300—380 нм), синюю, зелёную и красную часть спектра. У некоторых земноводных, например, гребенчатого тритона, как показал Р. Маттей в 1925 году, зрение способно восстанавливаться после перерезания зрительного нерва[3].

Зрительный аппарат птиц обладает особенностями, не сохранившимися в зрении человека. Так, в рецепторах птиц имеются микросферы, содержащие липиды и каротиноиды. Считается, что эти микросферы — бесцветные, а также окрашенные в жёлтый или оранжевый цвет — выполняют функцию специфических светофильтров, формирующих «кривую видности».

У многих птиц их бинокулярное зрение из-за специфического расположения глаз не даёт такого большого поля стереоскопического зрения, как у человека.

Зрение млекопитающих

Мутация, некогда реализованная у одного из прапредков млекопитающих и закрепившаяся во всём классе, сократила число видов цветовых рецепторов колбочек до двух. Полагают, что предки млекопитающих — мелкие грызуны — вели ночной образ жизни и компенсировали эту потерю значительным развитием сумеречного зрения (с помощью рецепторов — палочек).

Позже, однако, у приматов (в том числе человека) другая мутация вызвала появление третьего типа колбочек — цветовых рецепторов. Это было вызвано расширением экологической ниши млекопитающих, переходом части видов к дневному образу жизни, в том числе на деревьях. Мутация была вызвана появлением изменённой копии гена, отвечающего за восприятие средней, зелёночувствительной области спектра. Она обеспечила лучшее распознавание объектов «дневного мира» — плодов, цветов, листьев.

Глаз человека состоит из глазного яблока и зрительного нерва с его оболочками. У человека и позвоночных имеется по два глаза, расположенных в глазных впадинах черепа.

Глаз человека

Стереоскопическое зрение

У многих видов, образ жизни которых требует хорошей оценки расстояния до объекта, глаза смотрят скорее вперёд, нежели в стороны. Так, у горных баранов, леопардов, обезьян обеспечивается лучшее стереоскопическое зрение, которое помогает оценивать расстояние перед прыжком. Человек также имеет хорошее стереоскопическое зрение (см. ниже, раздел Бинокулярное и стереоскопическое зрение

).

Альтернативный механизм оценки расстояния до объекта реализован у некоторых птиц, глаза которых расположены по разным сторонам головы, а поле объёмного зрения невелико. Так, куры совершают постоянные колебательные движения головой, при этом изображение на сетчатке быстро смещается, обратно пропорционально расстоянию до объекта. Мозг обрабатывает сигнал, что позволяет поймать мелкую добычу клювом с высокой точностью.

Глаза каждого человека внешне кажутся идентичными, но всё же функционально несколько различны, поэтому выделяют ведущий и ведомый глаз. Определение ведущего глаза важно для охотников, видеооператоров и лиц других профессий. Если посмотреть через отверстие в непрозрачном экране (дырочка в листе бумаги на расстоянии 20—30 см) на отдалённый предмет, а затем, не смещая голову, поочередно закрыть правый и левый глаз, то для ведущего глаза изображение не сместится.

Физиология зрения человека

Основная статья: Зрение человека

Из-за большого числа этапов процесса зрительного восприятия его отдельные характеристики рассматриваются с точки зрения разных наук — оптики, психологии, физиологии, химии.

Бинокулярное зрение у человека, как и у других млекопитающих, а также птиц и рыб, обеспечивается наличием двух глаз, информация от которых обрабатывается сначала раздельно и параллельно, а затем синтезируется в мозгу в зрительный образ. У далеких филогенетических предшественников человека глаза были расположены латерально, их зрительные поля не перекрывались и каждый глаз был связан только с противоположным полушарием мозга — контралатерально. В процессе эволюции у некоторых позвоночных, в том числе и у предков человека в связи с приобретением стереоскопического зрения, глаза переместились вперёд. Это привело к перекрытию левого и правого зрительных полей и к появлению новых ипсилатеральных связей: левый глаз — левое полушарие, правый глаз — правое. Таким образом появилась возможность иметь в одном месте зрительную информацию от левого и правого глаза, для их сопоставления и измерения глубины.

Ипсилатеральные связи эволюционно более молодые, чем контралатеральные. В ходе развития стереоскопичности зрения по мере перехода от животных с латерально направленными зрительными осями к животным с фронтальной ориентацией глаз доля ипси-волокон растёт (таблица).[4]

Количество неперекрёстных и перекрёстных волокон в зрительном нерве у ряда млекопитающих

| Вид животного | Отношение количества неперекрёстных к числу перекрёстных волокон |

| Овца | 1:9 |

| Лошадь | 1:8 |

| Собака | 1:4,5 |

| Опоссум | 1:4 |

| Морская свинка | 1:3 |

| Кошка | 1:3 |

| Хорёк | 1:3 |

| Макака | 1:1,5 |

| Человек | 1:2; 1:1,5; 1:1[5] |

Большинство особенностей бинокулярного зрения человека обусловлено характеристиками нейронов и нейронных связей. Методами нейрофизиологии показано, что декодировать глубину изображения, заданную на сетчатках набором диспаратностей, начинают бинокулярные нейроны первичной зрительной коры. Было показано, что самое важное требование для осуществления стереоскопического зрения — это различия в образах на сетчатке двух глаз.[6]

Благодаря тому, что поля зрения обоих глаз человека и высших приматов в значительной мере пересекаются, человек способен лучше, чем многие млекопитающие, определять внешний вид и расстояние (тут помогает также механизм аккомодации) до близких предметов в основном за счёт эффекта стереоскопичности зрения. Стереоскопический эффект сохраняется на дистанции приблизительно 0,1—100 м. У человека пространственно-зрительные способности и объёмное воображение тесно связаны со стереоскопией и ипси-связями.

Элементарные зрительные ощущения и восприятие сложных признаков

Описание

Надо отдать должное судье, совершенно справедливо отклонившему иск: в самом начале XIX века, когда это дело слушалось в небольшом германском городе, обосновать несостоятельность утверждений Истца было очень непросто. Учение о зрении в то время сводилось к довольно примитивной теории строения глаза, основанной на некоторых данных анатомии и геометрической оптики.

«Адекватный раздражитель? А что это такое?» — спросил бы даже специалист-физиолог того времени, если бы вы попытались объяснить ему разницу между ощущением вспышки света, возникающей, когда в темноте надавишь на глаз, и подлинным светоощущением. Естественная симпатия, которую я испытываю к судье, вынесшему справедливое решение, заставляет меня допустить, что он обосновал приговор экспериментально, например, убедившись в том, что нажимая на глаз, «видит свет» даже под плотно закрытыми веками, а сквозь веки, как известно, и на ясном солнышке ничего не разглядишь.

Но этот эксперимент, строго говоря, не был бы решающим. Ну, пусть «собственный свет глаза» виден, когда разглядеть ничего нельзя, поскольку глаз закрыт. Это еще не доказывает, что при таком «свете» ничего не увидят раскрытые глаза. Впрочем, и это можно проверить экспериментально. А вот чего не проверишь: пусть у тебя самого и не получается, но, может быть, другие способны видеть при этом свете?.. Ну, хотя бы некоторые. И так далее.

Словом, знаете, как в наше время обстоит дело с так называемым сверхчувственным восприятием? Примерно так же можно было до 1826 года «доказывать» опознавание при свете, возникшем от удара по глазу. Дата эта знаменательна не только для науки о зрении, но и для всей физиологии органов чувств: собственно с этого момента, отмеченного появлением трудов Иоганнеса Мюллера, физиология органов чувств

началась как наука.

Всякий воспринимающий орган приспособлен для восприятия определенного естественного физического агента (именно последний мы теперь и называем адекватным раздражителем), но все органы чувств обладают одним общим свойством — раздражимостью

. Все, что способно раздражать их нервную ткань, может вызвать ощущение; характер ощущения зависит не от природы раздражителя, а от устройства раздражаемого органа. Такова суть. Глаз приспособлен к восприятию света. Только свет может реализовать заложенную в органе зрения способность видеть. Но глаз (точнее, нервный аппарат органа зрения) способен сообщать мозгу только ощущения света, а не тепла, прикосновения, вкуса, запаха. Глаз «видит свет» при любом раздражении — тепловом, механическом, электрическом, рентгеновском и т. д. Этот «свет» столь же неспособен служить зрению, сколь «кислый вкус» слабого постоянного тока (пробовали вы когда-нибудь прикладывать контакты батарейки к языку?) не может заменить соленый огурец или порцию уксуса к пельменям.

Изучая зрительный аппарат, применяют как адекватные, так и неадекватные раздражители. Изучая естественно протекающий процесс зрения, пользуются только адекватным раздражителем — светом

.

Для того чтобы возникло естественное зрительное ощущение, необходимо, чтобы источник света располагался в пределах поля зрения, а излучение оставалось в границах видимого спектра (длина волны от 700 до 420 миллимикрон) и при этом интенсивность излучения была не ниже пороговой.

Понятие порога

— одно из важнейших в физиологии органов чувств. Вы познакомились с ним в опыте 16. Подлинный (абсолютный) порог светочувствительности находят, когда наблюдатель достаточно долго был в полной темноте; обычно это время составляет около 60 минут. Определяют наименьшую яркость маленького пятна света, достаточную для возникновения зрительного ощущения. Эта яркость и будет пороговой.

Как только порог пройден, ощущается не только присутствие света, но и направление на свет. Таким образом, простейшее, зрительное ощущение характеризуется двумя элементарными свойствами: ощущается направленный свет

.

Функция светочувствительности

сама по себе еще не обеспечивает возможности зрения. Необходима еще контрастная чувствительность — ощущение различий (перепадов) яркости.

Контрастная чувствительность

у человека очень хорошо развита, например, наблюдатель замечает разницу яркости освещения двух площадок, одна из которых освещена лампой 100 свечей, а другая—102 свечи; на ровно освещенном фане человек различает черную нить, поперечный диаметр которой всего 4—6 угловых секунд. Различение границ перепада яркости, выделение контуров, есть уже переход от элементарных ощущений к восприятию сложных признаков, в частности к восприятию формы. Простейший вид этой функции, наиболее близкий к контрастной чувствительности, есть различение яркостных промежутков между мелкими, тесно расположенными предметами; речь идет об остроте зрения. Исследуя эту функцию в опыте 15, вы применяли черные объекты на белом фоне (контраст составлял около 80%). Рассмотрите те же буквы на светло-сером, затем—на темно-сером фоне: чем темнее фон, тем ниже окажется острота зрения. Попробуйте на белом фоне показывать не черные, а серые буквы — получится то же: чем меньше контраст, тем хуже различение. В естественных условиях человек видит мир, потому что это мир контрастов. Когда в окружающем пространстве мало объектов, резко контрастирующих с фоном, зрительная ориентация невозможна. Равномерно освещенное поле зрения — физически вполне определенное, конечно,— представляется наблюдателю- «пустым», бесформенным, неопределенным. Рассеянный свет для зрения — та же темнота. Единственное, что удается «рассмотреть» в таком поле — шарики, капельки, нити, пузырьки, — это частички, нарушающие оптическую однородность тканей вашего собственного глаза (опыты 11 и 12). Если вам и раньше случалось заметить эти «мушки», вы, верно, обратили внимание на то, что особенно отчетливо они видны на равномерном ярком фоне (небо, снег, белая бумага). Дело здесь не только в освещении, но и в том, что, не получая нормальных, резко контрастных изображений, глаз как бы вылавливает в пустом поле все, что хоть сколько-нибудь отличается от пустоты, бесформенности. Если по небу, на которое вы смотрите сквозь булавочное отверстие, наблюдая частицы, нарушающие оптическую однородность прозрачных сред вашего глаза, пролетит большая черная птица или красный самолет, шарики, нити и прочее тотчас же потускнеют либо совсем пропадут. Здесь проявляется еще одно очень важное свойство органа зрения (будем говорить попросту «глаза») — глаз не только реагирует на контраст, но и «охотится» за ним, выделяет наиболее контрастные участки поля зрения, подчеркивает границы перепада яркостей. Это свойство настолько существенно для процесса зрения, что в определенных условиях (вспомните опыты 20, 21, 36, 37)

зрение даже «создает» контрасты, отсутствующие в физической характеристике раздражителей

.

Зрительный процесс развертывается во времени, и характер ощущений также меняется во времени. Появление, изменение, исчезновение раздражителя — главные источники зрительного ощущения

. К постоянно действующим и неизменным раздражителям глаз привыкает; эти раздражители очень быстро перестают вызывать ощущение, например кровеносные сосуды сетчатки, отбрасывающие тени всегда на одни и те же участки сетчатки, в обычных условиях не воспринимаются (опыт 12).

Физический раздражитель

может появиться и исчезнуть практически мгновенно: в течение одной четырехсотой доли секунды яркость прыгнет от нуля до максимума и вновь опустится до нуля. Зрительное ощущение при этом возникнет, когда раздражителя уже не будет в поле зрения. В зависимости от силы раздражения и последующих условий оно будет длиться от нескольких секунд до десятков минут, причем и яркость и цвет воспринимаемого следа раздражения сетчатки будут периодически меняться.

Таким образом, элементарными зрительными ощущениями являются ощущение присутствия и направления света и ощущение контраста. Этим ощущениям свойственны некоторая интенсивность (сила), зависящая определенным образом от интенсивности физического раздражителя, и длительность, зависящая как от времени действия раздражителя, так и от следовых процессов, развертывающихся во времени в самом аппарате зрения (опыты 15—20 и др.).

Мы ничего не сказали здесь о цветоощущении

, в частности об ощущениях, возникающих при действии хроматического, а не белого света. Порог ощущения цвета существенно выше, чем порог светочувствительности, но при достаточной интенсивности окрашенного света зрение функционирует, по-видимому, так же хорошо, как и при белом свете. При малых интенсивностях цвет вообще не ощущается («ночью все кошки серы»). Если медленно повышать яркость, то сначала воспринимается голубой цвет, затем зеленый, последним красный. Проделайте опыт Пуркинье: держа перед собой табличку с красным, голубым и зеленым секторами, погрузите комнату в густой полумрак. Постепенно, по мере адаптации к темноте вы сначала сможете различить один сектор — самый светлый (позже окажется, что это зеленый), затем другой — потемнее (но вы, верно, раньше всего поймете его цвет—голубой); красный будет выглядеть черным и станет виден позже всех. Это вы можете наблюдать и в поле: в сумерках, когда маки кажутся совсем черным, васильки еще ярко голубеют во ржи.

Вопросы цветового зрения сложны и мало разработаны. Поэтому здесь мы будем касаться их не более, чем это необходимо для основной темы. Важно, например, то, что не только яркостный, но и цветовой контраст (при условии, что он воспринимается зрением данного наблюдателя) достаточен для зрительного восприятия формы. Поэтому ощущение цвета будем тоже считать «элементарным».

Переход от элементарных ощущений к сложным признакам не является резким, поскольку само понятие «сложный признак» не может быть достаточно точно определено. Мы ограничимся условным делением: отнесем к элементарным ощущениям субъективное восприятие света, излучаемого или отражаемого внешними предметами (таким образом, сюда войдут ощущения яркости, направления, контраста и спектрального состава света), к сложным воспринимаемым признакам отнесем субъективное восприятие самих объектов — их формы, рельефа, удаленности, движения и так далее.

Необходимость такого деления возникает потому, что механизмы восприятия сложных признаков не могут быть сведены к сумме элементарных ощущений, Убедиться в этом нетрудно.

Книга, лежащая перед вами, имеет форму прямоугольника,— это, в буквальном смысле слова, очевидно. Но почему вы видите ее как прямоугольник — неясно: ведь на сетчатке глаза изображение книги имеет форму трапеции основанием книзу (угол между зрительной осью и плоскостью стола, на котором лежит книга, составляет не 90 градусов, а всего лишь примерно 60). Посмотрите на книгу сбоку, издали, снизу, вы всегда воспримете ее как прямоугольник. В этом проявляется одно из основных свойств зрительного восприятия — постоянство (константантность, инвариантность) сложного признака

, в данном случае видимой формы знакомого предмета.

В опыте 33 вы убедились, что размер предмета воспринимается достаточно стабильно, хотя с увеличением расстояния изображение на сетчатке неуклонно уменьшается. Неожиданное доказательство независимости видимого размера от величины изображения на сетчатке было получено и в опыте 18, когда вы «проецировали» последовательный образ то на ладонь, то на стенку или на потолок; на ладони птица была маленькая, на стене — большая, а ведь источник обоих образов был постоянным, так как площадь раздражения на сетчатке не менялась; менялось только расстояние до плоскости, на которую проецировался образ.

В этих опытах отчетливо проявилась важная закономерность зрительного восприятия сложных признаков — синтез ощущений, приводящий к формированию целостной картины видимого мира.

Инвариантен на самом деле не видимый размер предмета, а отношение размера к воспринимаемому расстоянию до предмета. Стоит неверно оценить расстояние — возникнет неправильное представление о размере предмета, и наоборот. Прекрасный пример приводит С. И. Вавилов: «…в течение короткого мгновения кошка была видна величиной с корову; показалось, будто эта кошка идет по удаленному забору; на самом деле она шествовала по крыше, около окна, через которое ее было видно. Получилась приблизительно двадцатикратная ошибка в оценке расстояния

».

Иллюзия длилась очень недолго: точно известные наблюдателю размеры животного — настолько мощный фактор восприятия правильного соотношения вещей в пространстве, что зрительная система тотчас произвела переоценку расстояния.

Но и соотношение размер/расстояние — далеко не изолированный фактор восприятия реальных предметов внешнего мира. Ведь оценка расстояния имеет свои независимые от видимого размера «инструменты» восприятия моно- и бинокулярной природы. В нормальных условиях главным инструментом оценки расположения предметов в трехмерном мире является бинокулярное стереоскопическое зрение (опыты 25—31), о котором мы уже упоминали в разделе «Глаз и лучевая оптика». Напомним только, что физиологическим механизмом стереозрения является диспаратность

— определенная асимметрия формы и положения двух изображений, принадлежащих одному и тому же предмету, на сетчатке обоих глаз. Это очень тонкий и точный механизм. Достаточно сказать, что разница в удаленности двух предметов (или двух деталей одного предмета — рельеф) воспринимается бинокулярным зрением, начиная с асимметрии изображений, составляющей всего 10—12 угловых секунд. Механизм действует в одно и то же время по всему полю зрения, общему для обоих глаз, но наиболее точно — в отношении предметов, расположенных близко к наблюдаемому объекту. Одновременно ощущается положение всех видимых предметов в пространстве относительно фиксируемого объекта. Человеку не нужно переводить взгляд, с одного предмета на другой, чтобы воспринять их удаленность относительно друг друга. Она ощущается по диспаратности изображений этих предметов, по их физиологическому двоению (опыт 26). Даже при неподвижном взгляде весь видимый мир представляет собой трехмерное поле-пространство.

Целостность поля зрения, взаимосвязь всех объектов, расположенных в нем, — закономерность, столь важная для работы зрения, что все помехи целостному восприятию искусственно подавляются в аппарате зрения. Один пример вы знаете: слепое пятно (опыт 14) нельзя наблюдать в естественных условиях, никакой «дыры» в поле зрения нет, мозг как бы заполняет часть поля зрения, соответствующую положению слепого пятна.

Есть еще более яркий способ демонстрации этой фундаментальной особенности работы зрения. Сверните узкую трубку (хотя бы из газеты) и приставьте ее к одному глазу; у конца трубки перед другим глазом поставьте собственную ладонь, чтобы она заслонила центр поля зрения этого глаза. Тем самым вы «выключите» всю периферию поля зрения для глаза, которым смотрите через трубку, и весь центр поля зрения — для другого глаза. Смотрите вдаль прямо перед собой. Этот опыт называется «дыра в ладони». Образуется довольно странное поле зрения: его периферия — предметы в комнате и ладонь, а в ладони, сквозь которую видны далекие предметы, — и все это составляет единую картину. В зрительном аппарате часть изображения ладони, закрывающая центр поля зрения одного глаза, полностью подавляется.

Подавление деталей образа

, мешающих формированию взаимосвязанной зрительной картины, — столь же естественный и необходимый для зрительного восприятия процесс, как и возбуждение нервных клеток, с которого начинается формирование образа. Оба процесса протекают автоматически, без участия сознания.

Проделайте еще один простой опыт; назовем его «прозрачная рука

». Согните руку в локте, подымите ее и держите вертикально так, чтобы запястье было в 25—30 сантиметрах от ваших глаз. Смотрите на свою руку. Предмет вполне материальный, не правда ли? Теперь просто посмотрите вдаль, не меняя положения руки и головы. Плоть руки как бы «растворилась», рука стала «прозрачной». На самом деле произошло попросту почти полное подавление той части образа внешнего мира, которая мешает формированию целостной картины. В результате хорошо видны только те объекты, на которые направлено ваше внимание. Это работает

бинокулярное зрение

. Проверьте: по-прежнему, не меняя положения руки и головы и глядя вдаль, закройте один глаз — вы увидите и руку» и далекий объект; то же будет, если прикрыть не правый, а левый глаз. Можно, конечно, наблюдать не руку, а, скажем, непрозрачную полоску картона. При некоторой ширине полосы (большей чем поперечник вашего запястья) она не станет вполне «прозрачной», хотя кажущаяся ширина ее уменьшится. Дело в том, что полное или почти полное подавление образа объекта, закрывающего часть бинокулярного поля зрения, происходит только в тех случаях, когда объект не закрывает центральных участков поля зрения обоих или по крайней мере одного глаза. Заметьте, что рука кажется прозрачной и в тех случаях, когда вы ставите ее точно против одного глаза (глядя, конечно, обоими).

Центральное зрение

играет роль главной оси, вокруг которой формируется картина видимого пространства. Вы знаете о том, что именно центральное зрение обладает наибольшей остротой (опыт 15). При бинокулярном зрении зрительные оси обоих глаз направлены в один и тот же участок наблюдаемого объекта. Помня о слиянии «идентичных» изображений в единый образ (опыты 25—29) и о закономерном снижении остроты зрения от центра к периферии, вы легко представите себе зрительное пространство, отражающее трехмерный мир реальных объектов, как некую функциональную пирамиду. На ее вершине находится объект, изображения которого проецируются на центральные ямки сетчатки обоих глаз; эти изображения наиболее подробны. На «уступы» пирамиды проецируются изображения других, нефиксируемых объектов, чем дальше данный уступ от вершины пирамиды, тем менее подробно лежащее на нем изображение.

Внимание наблюдателя обычно направлено именно на объект, рассматриваемый центральным зрением. Но центральное зрение и внимание — вещи разные. Вы знаете, что, глядя на учителя, вам случалось в то же время сосредоточивать все внимание на каком-нибудь ином человеке или предмете, который вы в это время видели лишь краем глаза. Задача это нелегкая, но выполнимая: выполнимая, поскольку, повторяю, центральное зрение и внимание — вещи разные; нелегкая, поскольку именно центральное зрение Приносит сознанию максимум сведений о предмете наблюдения, и потому в естественных условиях «оси» зрения и внимания совпадают.

Неподвижно глядя перед собой, вы видите бинокулярно трехмерное пространство в телесном угле с угловым диаметром примерно 120 градусов. Но, желая подробно рассмотреть все предметы, находящиеся в этом пространстве, вы переводите взгляд с одного предмета на другой, так как точное восприятие формы, цвета, рельефа, удаленности требует работы центрального зрения.

Периферия поля зрения дает приближенное представление о пространстве и предметах, а центр проверяет и уточняет его. Периферия позволяет мозгу сформировать предсказание, сделать прогноз о сложных признаках предметов, расположенных в пространстве, а центральное зрение служит для контроля этого прогноза. Поэтому хорошая зрительная ориентация в пространстве требует не только высокой остроты, но и нормального поля зрения (опыт 13).

Для того чтобы точное представление о рассматриваемых в реальном пространстве объемных предметах сформировалось в сознании наблюдателя, его зрительная система должна проделать огромное количество самых разнообразных операций, скоординировать оценки различных признаков этих предметов в единую связную картину. Перечислим основные операции и оценки, участвующие в синтезе.

Выделение контуров и различение перепадов яркости

(основанное на контрастной чувствительности глаза) позволяют — с помощью механизмов, от которых зависит острота зрения, — различить отдельные предметы и детали этих предметов. Синтез характерных признаков формы предмета позволяет опознать их (о физиологическом содержании этой операции известно очень мало). В соответствии с видимым размером опознанного предмета проверяется оценка его удаленности от наблюдателя, подготовленная и другими, не зависящими от опознания оценками. Среди последних: линейная перспектива (то есть постепенное уменьшение размера всех видимых предметов по мере их удаления, схождение параллельных линий, сближение земли и неба у линии горизонта), воздушная перспектива (постепенная утрата предметами видимых деталей рельефа по мере удаления, уменьшение интенсивности теней и цвета на их поверхностях, стремление предметов слиться с фоном), перекрывание дальних предметов близлежащими; это далеко не исчерпывающий список.

Все перечисленные операции и оценки выполняются не только при бинокулярном зрении, но и при наблюдении одним глазом; поэтому их называют монокулярными факторами восприятия

. Именно благодаря монокулярным факторам возможны весьма интересные для нас «иллюзии, верно отражающие действительность». Это определение, несмотря на его парадоксальное звучание, буквально выражает суть дела, так как речь идет о графике, живописи, кино, словом, о тех общеизвестных случаях, когда человек воспринимает «глубину», глядя на двумерную плоскость, бумаги, холста или экрана. Внимательно изучив пейзаж, написанный хорошим художником-реалистом, вы обнаружите, что впечатление трехмерности возникает именно на основе перечисленных выше закономерностей восприятия. Это впечатление резко усиливается если ограничить поле зрения «полем» картины (рассматривание картины одним глазом «через кулак», то есть узкую трубку). Голову при этом лучше держать неподвижно.

При наблюдении реального пространства движения головы относительно неподвижных объектов (или наоборот) помогают — даже при монокулярном зрении — точно воспринять относительную удаленность объектов по скорости и направлению перемещения их изображений поперек сетчатки.

Эффект, вызываемый ограничением поля зрения при рассматривании картины, объясняется тем, что при этом исключаются, во-первых, противоречащие восприятию глубины на картине окружающие трехмерные предметы (рама, стена, люди) и, во-вторых, бинокулярные механизмы восприятия удалённости, которые в случае неограниченного поля зрения вступают в конфликт с монокулярными факторами восприятия (при постоянном угле конвергенции к плоскости картины бинокулярный механизм свидетельствует: «Нет разницы в удаленности — нет глубины!», а монокулярные факторы твердят свое: «Есть глубина!»).

Возможность конфликта между разными механизмами восприятия — очень важный момент. В целостном акте зрения бинокулярные и монокулярные факторы зрительного восприятия служат не только для разных, но и для одних и тех же оценок, частично перекрывая друг друга. В результате видимое человеком пространство содержит все элементы, не противоречащие связной, целостной, осмысленной картине.

Во всех случаях движения глаз необходимы для проверки, уточнения, перестройки воспринимаемого, так как благодаря этим движениям на «острие» центральной оси монокулярного конуса или бинокулярной пирамиды попеременно попадают разные участки поля зрения.

Зрение

— практически непрерывный анализаторносинтетический процесс. Мы различаем в нем уровни элементарных ощущений и сложных восприятий предметов, выделяем особые признаки и механизмы, перечисляем операции и оценки, выполняемые высшим аппаратом зрения. Это правомерно, иначе нельзя вести исследование. Но перечисленные компоненты, рассматриваемые в отдельности или группами, все же говорят о принципиальной организации зрительного процесса столько же, сколько блоки разноцветных камней, изъятые из мозаичной фрески, рассказывают о ее содержании. Даже для того, чтобы каждый камешек был оценен по достоинству, надо знать всю картину в целом, необходимо понимать ее назначение и ее смысл.

Ведь именно такую цель мы поставили перед собой с самого начала — узнать, как работает зрение человека. Мы рассчитывали получить ответ на вопрос о том, насколько надежно воспринимается действительность посредством зрения.

Суммируем все, что мы узнали, и посмотрим, получены ли ответы на интересующие нас вопросы.

—-

Статья из книги: Опыты со зрением в школе и дома | Грегг Дж.

Примечания

- Беклемишев В. Н.

Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. — М., Наука, 1964, т. 2, с. 143—159 - glava 14.1.p65 Архивировано 19 апреля 2009 года.

- R. Matthey (1925). «Récupération de la vue après résection des nerfs optiques chez le Triton». Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales93

: 904-906. - Блинков С. М., Глезер И. И. Мозг человека в цифрах и таблицах. — Л., 1964. — 180 с.

- Данные разных авторов.

- Bishop P. O. (1981) Neural mechanisms for binocular depth discrimination. In: Advances in Physiological Sciences. Sensory Functions (Eds. Grastian E., Molnar P.), v. 16, p. 441—449