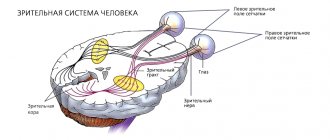

Гипоплазия зрительного нерва – аномалия развития, которая встречается у новорожденных детей. Термин гипоплазия переводится с греческого, как ослабление формирования, в данном случае – ткани. Патология встречается в основном у новорожденных детей и представляет собой недостаточное развитие аксонов при нормальных опорных тканях.

Причины развития

Гипоплазия диска зрительного нерва возникает у ребенка в период внутриутробного развития под воздействием на организм матери таких факторов:

- курение;

- употребление алкоголя или наркотиков;

- сахарный диабет;

- гипотиреоз;

- прием медикаментозных препаратов;

- инфицирование цитомегаловирусом;

- герпетическая инфекция;

- ионизирующее излучение;

- травмы;

- воздействие высоких или низких температур;

- маловодие;

- генетические аномалии.

На фоне располагающих факторов ганглиозные клетки у плода делятся неправильно. При этом происходит нарушение деления ганглиозных клеток глаза на 2 месяце внутриутробного развития или отмирание нервных волокон на последних сроках гестации. Часто эта аномалия сочетается с другими нарушениями в головном мозге и вызвана сдавлением структур зрительного нерва в процессе патологического роста, новообразований или экссудата.

Положительный эффект оказывает электростимуляция зрительного нерва.

Колобома зрительного нерва

Истинные, изолированные колобомы, при которых наблюдается аномалия лишь зрительного нерва, встречаются крайне редко. Чаще они сочетаются с эктазиями склеры, колобомами хориоидеи и сетчатки, а также с другими аномалиями.

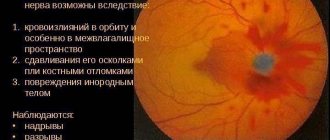

Возникновение колобомы зрительного нерва, как и других колобом, связано с нарушением процесса закрытия зародышевой щели. Колобомы разнообразны по форме и величине. На месте диска зрительного нерва видно углубление круглой, овальной или треугольной формы с четкими границами, окаймленное пигментом. Размеры этого углубления больше диаметра самого диска в 2—3 раза. Истинные границы диска при этом не видны и лишь намечаются на фоне большого дефекта хориоидеи в верхней части колобомы.

Сосудистый пучок располагается на различных участках и значительно изменен. Одна часть сосудов (обычно верхние) выходит из самого диска зрительного нерва, другая — значительно ниже и перегибается через край хориоидеи и сетчатки. Сосуды могут выходить также одним пучком или равномерно по всему краю колобомы. Зрение при колобомах зрительного нерва обычно значительно нарушено.

Реже наблюдается форма колобомы зрительного нерва, называемая «перипапиллярная истинная стафилома», при которой нормальный диск располагается на дне углубления правильной цилиндрической формы.

Синдром «утреннего сияния»

— врожденная аномалия развития, при которой диск зрительного нерва значительно увеличен, сероватого цвета, с глубокой воронкообразной экскавацией, напоминает по форме цветок. В центре диска на месте отсутствующих центральных сосудов лежит серо-белая ткань, по краю выходят многочисленные сосуды уменьшенного калибра. Вокруг диска образуется широкое сероватое кольцо пигмента. Острота зрения резко снижена. Аномалия нередко сочетается с персистенцией артерии стекловидного тела (задняя порция первичной гиалоидной системы), врожденной катарактой, близорукостью высокой степени, астигматизмом.

Дисплазия сетчатки у других животных

Миопия — это лишь верхушка айсберга. Проблема возникает из-за того, что склера аномально эластична и не обеспечивает нормальную форму и размер глаза. Соединительная ткань начинает вести себя как растянутая резинка на одежде и не справляется с нагрузкой. Однако, та же миопия обычно начинает проявлять себя лишь в возрасте 5-7 лет. Как можно понять, что ребенок — диспластик и у него высокие риски развития близорукости в будущем?

Во-первых, посмотрите на родителей. Если у них есть близорукость и другие симптомы ДСТ, то шансы надеть очки в школе у ребенка очень велики.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Во-вторых, нужно обратить внимание на те системы, которые тоже затрагиваются несовершенной соединительной тканью. До 3 лет обычно никакие симптомы ярко не проявляются. Проявление проблем совпадает с периодами резкого роста ребенка. В возрасте 4-5 лет начинают формироваться пролапсы клапанов сердца. Примерно в этом же возрасте возникают признаки плоскостопия. Как правило такие дети значительно более гибкие, чем их сверстники.

Самый сложный период у людей с ДСТ — подростковый. Организм растет с невероятной скоростью. Все клетки работают в режиме безумного форсажа, стараясь нарастить как можно больше массы за короткое время. Длинные, немного несуразные подростки и так страдают от последствий этого взрывного роста, а диспластики еще и получают в дополнение близорукость, искривления позвоночника и прочие радости.

После полного окончания роста новые симптомы обычно уже не появляются.

Основные симптомы

Недоразвитие ДЗН вызывает возникновение у детей таких клинических признаков, как:

Патология ДЗН заметна у малыша по косоглазию.

- косоглазие;

- нистагм;

- нарушение ориентации в пространстве;

- двоение перед глазами;

- головокружение;

- невозможность фиксации взгляда;

- головная боль;

- уменьшение размеров глазного яблока;

- нарушение поля и затуманенность зрения;

- невозможность различать цвета;

- повышенная утомляемость;

- снижение остроты зрения.

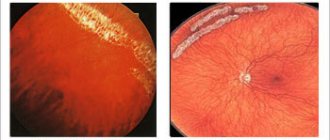

Появление симптомов отмечается сразу после рождения и проявляется в отклонении глазных яблок в одну или разные стороны, а также при повороте головы для выбора точки наилучшего видения предмета. Нарастание признаков наблюдается при волнении, плохом самочувствии или после перенесенных инфекционных и вирусных заболеваний. При офтальмоскопии заметно уменьшение размеров и серый цвет диска зрительного нерва и вокруг него наблюдается атрофия сетчатки и ее структур.

Гетеротопия диска зрительного нерва

Аплазия диска зрительного нерва

— его врожденное отсутствие, является редкой одно- или двусторонней аномалией. Она часто сочетается с другими пороками развития глаза и центральной нервной системы. В случаях истинной аплазии отсутствуют диск и волокна зрительного нерва, ретинальные ганглиозные клетки и ретинальные сосуды. Зрительные функции отсутствуют.

Одним из вариантов аномалии является аплазия нервных структур при нормальном развитии мезодермальных элементов в стволе зрительного нерва и центральных сосудов. Эта аномалия называется аплазией диска или третьего нейрона, сетчатки.

Гипоплазия диска зрительного нерва встречается чаще, чем его аплазия, но также довольно редко. При гипоплазии диск зрительного нерва на одном или обоих глазах уменьшен в размере до 1/3—1/2 его нормальной величины.

Нередко он окружен зоной пигментации. Сосудистая система диска нормально развита, реже отмечается извитость сосудов.

При рентгенологическом исследовании иногда выявляют уменьшение размера зрительного отверстия, что свидетельствует о распространении гипоплазии в проксимальном направлении.

Гипоплазия диска зрительного нерва нередко сочетается с микрофтальмом, аниридией, недоразвитием глазницы. Одновременно могут наблюдаться задержка психофизического развития, гемиатрофия лица на стороне поражения.

Зрительные функции резко нарушены и зависят от степени гипоплазии. При сочетании гипоплазии диска зрительного нерва с нистагмом и косоглазием, а также ее слабой выраженности необходимо проводить дифференциальную диагностику с амблиопией.

Описано несколько случаев расположения диска в необычных позициях, сагиттально с назальной или височной стороны. В этих случаях желтое пятно обычно тоже смещено, глазное яблоко отклоняется, образуя угол у.

Врожденная экскавация диска зрительного нерва — косое расположение его склерального канала, внешне сходна с глаукоматозной экскавацией. Формируется за счет косого хода канала зрительного нерва, при этом диск имеет форму вертикально расположенного овала, носовой край его выдвинут вперед и несколько нависает, ход идущих через него сосудов, как при обычной экскавации.

Часто сочетается с аномалиями рефракции.

Удвоение диска зрительного нерва чаще сочетается с удвоением на определенном протяжении самого нерва. Редко встречающаяся аномалия чаще односторонняя.

На глазном дне выявляются два диска, каждый со своими сосудами. Дополнительный диск обычно меньшего размера, нередко связан с краем основного диска и может располагаться в любой позиции.

Степень удвоения может быть менее выражена: офтальмоскопически на одном диске ретинальные сосуды выходят из двух разных углублений.

Врожденные псевдоневриты (ложные невриты) одна из наиболее часто наблюдающихся аномалий зрительного нерва (до 0,2% в популяции). В большинстве случаев аномалия двусторонняя (до 80% случаев). Иногда проявляется в виде семейной патологии. Морфологическая основа аномалии — гиперплазия глиальной и соединительной ткани в интраокулярной порции зрительного нерва.

Клиническая картина представлена признаками неврита: диск зрительного нерва гиперемирован, с нечеткими границами. При небольших степенях нечеткая лишь носовая граница диска, в выраженной форме — все границы смыты. Нередко наблюдаются атипичное ветвление и извилистость сосудов на диске, однако калибр их не изменен. В большинстве случаев наблюдается гиперметропия высокой степени.

Псевдоневриты необходимо дифференцировать от истинных невритов, папиллита, в отличие от которых при псевдоневритах отсутствует перипапиллярный отек, геморрагии и экссудат на диске, сосуды нормального калибра, процесс не прогрессирует, зрительные функции не нарушены.

Острота зрения при псевдоневрите может быть снижена в связи с аномалией рефракции и повышается при ее коррекции. Дети с псевдоневритом должны находиться под диспансерным наблюдением и должны быть проконсультированы невропатологом и отоларингологом.

Миелиновые волокна диска зрительного нерва и сетчатки — одна из часто встречающихся аномалий, при которой миелинизация захватывает волокна зрительного нерва и распространяется за решетчатую пластинку внутрь глаза на диск и сетчатку.

Наблюдается характерная офтальмоскопическая картина: блестящие пятна белого цвета с зазубренными неровными краями, по форме напоминающие языки пламени, лисьи хвосты, веерообразно отходят от диска к сетчатке, прикрывая ее сосуды.

Зрение обычно не нарушается, слепое пятно увеличено. Острота зрения может быть снижена при локализации миелиновых волокон в макулярной области.

Пигментация диска зрительного нерва характеризуется отложением глыбок пигмента на диске, чаще в области сосудистой воронки, по ходу сосудов. Реже весь диск покрыт пигментом. Зрительные функции, как правило, не нарушены.

Аномалия характеризуется наличием округлых рефлектирующих образований на диске. По данным одних авторов, друзы состоят из гиалина (гиалиновые тельца), другие считают, что они образуются из клеточного вещества.

Предполагают, что друзы диска зрительного нерва — следствие эмбриональной мезодермальной дисплазии; проявляются в разном возрасте. Аномалия, как правило, двусторонняя, однако друзы расположены на обоих глазах несимметрично.

Различают поверхностные (явные), глубокие, скрытые и ампутированные друзы. Поверхностные друзы представляют собой белесоватые или желтоватые, полупрозрачные, округлые, одиночные или множественные, в виде конгломератов образования, выступающие над поверхностью диска.

Они чаще локализуются у носового края диска или вблизи сосудов, могут находиться в центре диска, а также в перипапиллярной области. Края диска неправильной конфигурации за счет выступающих друз, которые лучше видны в непрямом красном свете.

При выраженном процессе диск увеличен, проминирует в стекловидное тело. Глубокие друзы не видны при обычной офтальмоскопии, не выявляются при косом освещении в непрямом красном свете. Скрытые друзы находятся глубоко в ткани диска зрительного нерва и проявляются лишь в патологической проминенции диска.

Методы лечения

Лечение может понадобиться, если происходит сильная деформация, нарушается проходимость и кровь начинает плохо поступать. Пациенту требуется хирургическое лечение, если возникает угроза ишемического инсульта.

Медикаментозное лечение

Глицин таблетки Фезам (капсулы) Мексидол уколы Назначается комплексная терапии я с помощью фармакологических препаратов. Они помогают кровообращению функционировать в нормальном режиме, укрепляют стенки сосудов, стимулируют метаболизм в клетках. Лекарственные средства, которые назначаются специалистом:

- ноотропы;

- регуляторы кровотока;

- ускорители метаболизма;

- сосудорасширяющие.

Если ткани поражены, у пациента выраженная гипоксия, то подойдут препараты: Актовегин, Реомакродекс.

Оперативное вмешательство

Хирургическое вмешательство необходимо людям, у которых крупные аорты повреждены. Размер и тип деформации диагностируют, а затем специалисты принимают решение, необходима ли операция. На решение влияет самочувствие больного и возможные риски.

В процессе операции недостатки корректируются. Примерно через 3 месяца необходимо проконтролировать прооперированное место. Врачи делают это с помощью инструментального метода.

Народные средства

Рецепты народных снадобий используют для симптоматического лечения на начальном этапе патологии. В тяжелых случаях, способы народной медицины не приносят должного эффекта. Для дополнительной терапии, которая улучшит иммунитет можно назначить отвары или настойки, помогает лимон, оливковое масло и цветки ромашки. Народные средства обладают успокаивающим, антигипертензивным и сосудорасширяющим свойством. Подойдут:

- настои и отвары из плодов шиповника, боярышника;

- чаи из мелиссы, мяты;

- экстракт валерианы, пустырника.

Последствия и осложнения

Проблема больного часто осложнена атрофией сетчатки. Гипоплазия диска зрительного нерва вызывает ряд неприятных явлений. Наиболее часто к ним относится выраженное косоглазие и снижение остроты зрения одним или обоими глазами. Недоразвитие нервных волокон приводит к атрофии структур сетчатки и потери способности видеть даже незначительные элементы. Возможно также прогрессирование офтальмологических нарушений, поэтому для предотвращения слепоты необходимо проводить поддерживающую терапию. Одними из основных осложнений при гипоплазии зрительного нерва является эндофтальм, склерит и другие воспалительные поражения глаза, которые вызваны расстройством трофики его структур. Нередко патология сочетается с отсутствием хрусталика или врожденными злокачественными новообразованиями головного мозга.

Патогенез

Патогенетический механизм напрямую связан с нарушением деления ганглиозных клеток внутренней оболочки глаза на 4-6 неделе эмбриогенеза. Амакриновые и горизонтальные клетки не поражаются. Согласно другой патогенетической теории, заболевание вызвано феноменом аксональной регрессии на 16-31 гестационной неделе. При сочетании болезни с другими аномалиями развития головного мозга ведущая роль в формировании дефектов отводится ретроградной дегенерации, обусловленной преобладанием энцефалокластических процессов. Нарушение дифференциации структур полушарий и оптических волокон зачастую связано с патологией регуляторных процессов. Механическая теория базируется на компрессии зрительного пути злокачественным новообразованием, организовавшимся экссудатом, сгустками крови.

Когда что-то пошло не так

Все мы подвержены мутациям, несмотря на биологические аналоги кода Рида-Соломона и проверки контрольной суммы. И, как правило, эти мутации вовсе не делают вас супергероем. Увы. Системная дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — это как раз одна из разновидностей генетического сбоя, когда исходный код синтеза белка получился с багами.

У ДСТ есть отличия от многих других аномалий, связанных с кривым генетическим кодом. Например, при серповидно-клеточной анемии дефектным оказывается только один “бит”. Это точечная мутация. При системной дисплазии — это каждый раз уникальная комбинация из нескольких дефектных генов, которые ребенок получил в подарок от родителей.

На “фабрике” мутантного фибробласта непредсказуемо сломана та самая программа по созданию коллагена. В итоге, либо коллагена мало на выходе, либо клетка путает этапы переплетания волокон, или забывает, что нужно сделать поперечные сшивки в молекулах. Результат получается непрочный и плохо структурированный.

Клетку, впрочем это не смущает и она продолжает штамповать бракованное волокно дальше. Чем больше дефектных генетических кусков достанется человеку, тем тяжелее будут последствия для организма. Например проблемный локус rs143383 гена GDF5 и rs35068180 гена MMP3 почти наверняка приведут к выраженной близорукости. Часть особо неудачных мутаций вообще приводят к летальному исходу в молодом возрасте.

Диагностические мероприятия

Заподозрить гипоплазию ДЗН можно по присутствию у ребенка характерных для этого заболевания клинических признаков. Для подтверждения диагноза рекомендуется провести большое количество лабораторных и инструментальных исследований. Поскольку заболевание является наследственно или генетически обусловленным, то в случае присутствия патологии у ближайших родственников внутриутробно проводится скрининговое исследование, что позволяет выявить недоразвитие зрительного нерва. А также выполняют электроретинографию, что дает возможность оценить степень нарушения зрительной функции.

Такая патология хорошо визуализируется при прохождении МРТ.

Характерными являются изменения на глазном дне, что хорошо определяются с помощью офтальмоскопии. Обнаружить сопутствующую патологию помогает компьютерная и магнитно-резонансная томография головы. Гистологическое исследование образца биоптата сетчатки устанавливает сниженное количество светочувствительных клеток. С помощью визиометрии определяют зрительную дисфункцию.

Диагностика

Для постановки диагноза применяют физикальный осмотр и специальное офтальмологическое обследование. При наличии патологии у родителей или близких родственников на 16 неделе внутриутробного развития осуществляют генетический скрининг. В постнатальном периоде диагностика базируется на проведении:

- Электроретинографии.

При помощи электрофизиологического исследования определяют снижение амплитуды электроретинограммы, обусловленное транссинаптической дегенерацией. Регистрация исходящих от сетчатки потенциалов дает возможность оценить степень зрительной дисфункции. - Офтальмоскопии

. Наблюдается эффект «двойного кольца», при котором по периферии уменьшенного в диаметре ДЗН визуализируется слой пигментоцитов. Резко затруднена дифференциация фовеолярного и макулярного рефлексов. Диаметр сосудов сетчатки не изменен, однако они имеют штопорообразный ход. - КТ головы

. На компьютерной томографии выявляется сужение диаметра канала зрительного нерва. При односторонней форме разница в размере каналов на здоровой и пораженной стороне превышает 20%. Визуализируется тонкий нерв в глазничной части. - Гистологического исследования

. Наблюдается снижение количества ганглиозных клеток сетчатки при нормальном содержании горизонтальных и амакриновых клеток. - Электронной микроскопии

. Визуализируется снижение количества астробластов, атрофические и дегенеративные изменения аксонов. Наличие жидкости между аксолеммой и оболочкой нерва свидетельствует об аксональном и периаксональном отеке. Определяется патология строения миелиновой оболочки за счет уменьшения общего числа астроцитов и олигодендроцитов. - Визометрии

. Выраженность зрительной дисфункции варьируется в широких пределах, поскольку зависит от выраженности недоразвития нерва.

Дополнительно показан расчет отношения расстояния между ДЗН и макулой к диаметру диска, который в норме составляет менее 3. Дифференциальная диагностика проводится с аплазией и атрофией оптического нерва. Характерные офтальмоскопические признаки атрофии – восковый оттенок ДЗН, экскавация его поверхности, сужение и уменьшение числа сосудов сетчатки. При аплазии определяется полное отсутствие диска зрительного нерва на фоне слабо выраженной пигментации внутренней оболочки глазного яблока. Макула не подлежит дифференциации. Визуализируются только сосуды хориоидеи.

Коллаген под микроскопом

Источник

Соединительная ткань — одна из самых важных в нашем организме. Это — каркас, формирующий фундамент для крепления различных клеток. Существует множество различных белков, которые придают нужные свойства нашей соединительной ткани — прочность на разрыв, гибкость, растяжимость. Ключевым структурным белком является коллаген.

Эти белки встречаются практически везде. Благодаря им наша кожа может растягиваться и возвращаться в свою исходную форму, связки не дают суставам вывихнуться под нагрузкой, а соединительная ткань склеры глаза гарантирует ему постоянство геометрии, что важно для нормального фокуса.

Синтез коллагена многоэтапный, с кучей регуляторных механизмов. Осуществляют его фибробласты, как на иллюстрации выше. Если все идет хорошо, то соединительная ткань формируется именно такой как нужно. В норме процесс создания волокон соединительной ткани похож на большую фабрику по выпуску альпинистского снаряжение. Берем несколько кевларовых нитей, немного капрона и переплетаем строго определенным образом. В итоге получается прочный долговечный трос.

Как лечить?

Терапевтические мероприятия проводят в раннем детском возрасте. Это увеличивает их эффективность, так как нервные структуры головного мозга находятся в стадии формирования. Больным показана очковая коррекция и профилактика амблиопии, что заключается в затуманивании зрения глазом, который видит лучше. Положительный эффект оказывает чрескожная электростимуляция зрительных нервов, которую назначают дозированными курсами и периодически повторяют. Применяют лазерное излучение или плеоптику, которая заключается в воздействии на ДЗН лазера низкой интенсивности и яркости свечения. Кроме этого, назначаются медикаментозные средства, улучшающие кровообращение тканей глазного дна, витаминно-минеральные комплексы с лютеином и средства, усиливающие метаболизм.

Полезными будут антиоксиданты и вещества, расширяющие сосуды макулы.

Лечение гипоплазии зрительного нерва

Терапия результативна только при раннем проведении лечебных мероприятий. Это связано с тем, что в на первом году жизни пре- и постгеникулярные пути, латеральное коленчатое тело и корковые центры находятся на стадии формирования. Лечение включает в себя:

- Чрескожную электростимуляцию зрительного нерва

. Эффективность метода напрямую зависит от исходной остроты зрения. Электростимуляция назначается курсами. В среднем проводится от 3 до 5 курсов. - Компенсацию глазной депривации

. Для компенсации этого явления ребёнку проводят очковую и контактную коррекцию остроты зрения. Профилактика развития амблиопии предполагает использование дозированной окклюзии лучше видящего глаза. - Лазерную плеоптику

. Методика основывается на применении лазерного излучения низкой интенсивности, которое позволяет улучшить микроциркуляцию и метаболические процессы в окружающих тканях, повышает активность ДНК, РНК и ферментов, благотворно влияет на энергетический потенциал клеток и трофические процессы.

Симптоматическая терапия базируется на хирургическом лечении нистагма и страбизма. Оперативные способы коррекции косоглазия используются в возрасте до 5 лет. В зависимости от типа страбизма назначают операции, которые ослабляют или усиливают функции глазодвигательных мышц. Цель лечения при нистагме – формирование позиции относительного покоя путем восстановления физиологического положения мышц. По индивидуальным показаниям осуществляют инъекции ботокса в глазничную полость для уменьшения амплитуды мелкоразмашистых движений глазных яблок. Дополнительно проводят коррекцию нейроэндокринных нарушений (неонатальная гипогликемия, пангипопитуитаризм, вторичный гипотиреоз).

Меры профилактики и прогнозы

При отсутствии поддерживающей терапии гипоплазия зрительного нерва может привести к полной потере зрения. Если своевременно выявить патологию и проводить все необходимые лечебные мероприятия, то зрения ребенка может незначительно улучшиться, однако полностью излечиться от заболевания невозможно. Чтобы предотвратить недоразвитие ДЗН в период беременности женщинам запрещается употреблять сильнодействующие и токсические вещества, избегать стрессов и воздействия ионизирующего излучения. Важно не курить и не употреблять алкоголь.

Причины гипоплазии зрительного нерва

Иногда при недоразвитии оптических волокон обнаруживается мутация гена РАХ6 в локусе 11р13, которая обычно сочетается с помутнением хрусталика и аниридией. Установлен аутосомно-доминантный тип наследования. К пусковым факторам относятся:

- Воздействие тератогенных факторов

. Экспериментальным путем было доказано, что прием спиртных напитков, потребление наркотических средств (кокаин) и курение в период беременности достоверно повышает вероятность возникновения заболевания. - Метаболические расстройства

. Патологию часто диагностируют у детей, рожденных от матерей с сахарным диабетом 1 типа, гипотиреозом в анамнезе. - Влияние лекарственных средств.

Поражение оптических нервных волокон у плода вызывает прием матерью фенобарбитала, антидепрессантов, хинина во время беременности. - Внутриутробные инфекции.

Развитие болезни часто провоцирует инфицирование плода цитомегаловирусом, герпетической инфекцией.

Традиционные бонусы

Форму глаза у диспластиков мы, конечно, не вернем, но все равно можем помочь избавиться от очков. Отличное оборудование и опытные хирурги у нас для этого есть.

К новому году мы подготовили скидку в 33.673% на коррекцию зрения по методике ReLEx SMILE. Если точнее, то раньше цена за коррецию начиналась от 98 000, а теперь от 65 000. При этом неважно сколько у вас диоптрий, есть у вас астигматизм или нет — цена от этого не меняется. Скидки заканчиваются после 17 января 2020.

Контакты:«Офтальмологическая клиника „Сфера“ профессора Эскиной»телефон колл-центранаш адрес: г. Москва, ул. Старокачаловская, д.6