Какой метод диагностики аберрантной артерии выбрать: МРТ, КТ, ангиографию

Метод выбора

- Зачастую аберрантная артерия диагностируется случайно

- В качестве метода выбора может рассматриваться КТ.

Информативна ли МСКТ сосудов шеи при аберрантной сонной артерии

- Мягкотканная структура в гипотимланической области

- Отсутствие вертикального сегмента ВСА

- Расширение барабанного канальца

- Визуализируется дефект в костной пластинке между полостью среднего уха и горизонтальным сегментом каротидного канала.

Что покажет обычная и МР-ангиография

- Эктопический сосуд сужается в месте его вхождения в основание черепа

- Данный сосуд (аберрантная ВСА) располагается латеральнее и кзади по сравнению с типичной локализацией.

Изобретение относится к медицине, конкретно к урологии и предназначено для оперативного лечения гидронефротической транформации лоханки почки.

Кровоснабжение почки обеспечивает почечная артерия, которая, как правило, перед вступлением в почку делится на заднюю и переднюю ветви сегментарных артерий. Обе в свою очередь разветвляются в почечной ткани на артерии конечного типа. Но бывают случаи, когда сегментарные артерии начинаются непосредственно от аорты, и тогда к почке идут от 1 до 2-3 и более сосудов. Множественные артерии могут снабжать 20-50% почечной паренхимы, поэтому их перевязка неуклонно ведет к нарушению питания соответствующего сегмента органа. Наличие как одиночных, так и множественных почечных артерий у человека — результат задержки внутриутробного развития. В урологии наибольшее клиническое значение имеет нижнеполярный аберрантный (лат. aberrantis — отклоняющийся) сосуд, встречающийся в 70,8% случаях, начинающийся близко от основной почечной артерии, далее идущий, изгибаясь, соответственно периферии почечной лоханки, пересекающий и сдавливающий лоханочно-мочеточниковый сегмент, являясь причиной его стеноза — 18-25% случаев (1).

Известен способ фибромускулярной транспозиции нижнеполярных функционирующих сосудов почки (2), включающий смещение нижнеполярных сосудов в горизонтальной плоскости назад посредством проведения между ними и лоханочно-мочеточниковым сегментом мышечного лоскута на питающей ножке, выкроенного из большой поясничной мышцы, свободный конец мышечного лоскута укладывается на прежнее место в мышцу и ушивается кетгутом. Нижнеполярный сосуд, уложенный таким образом, находится в мышечной муфте — между ним и лоханкой располагается мышечная ткань. Однако и этот способ имеет ряд существенных недостатков. При механическом повреждении поперечно-полосатой мышечной ткани, что и представляет из себя большая поясничная мышца, развивается процесс дегенеративного перерождения с распространением его за пределы непосредственного действия альтерирующего агента, так называемый ценкеровский некроз [Zenker, 1864]. Вследствие этого мышечные волокна теряют структурную стабильность и сливаются в однородную плотную рубцовую ткань (3). Эти развивающиеся в последующем рубцовые изменения в мышечном лоскуте создают дополнительные условия для препятствия оттоку мочи из лоханки, могут суживать расположенную между ними аберратную нижнеполярную артерию и нарушать кровоснабжение соответствующего сегмента почки.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ лечения гидронефроза при добавочных нижнеполярных сосудах, включающий мобилизацию, фиксацию сосудов к фиброзной капсуле, при этом выкраивают лоскут из фиброзной капсулы, один конец которого фиксирован к почке, второй отсекают и подводят под мобилизованные сосуды, которые перемещают проксимальнее лоханочно-мочеточникового соустья, свободный конец лоскута фиксируют клипсой к фиксированному участку лоскута. (4). Данный способ принят за прототип.

Недостатками данного способа являются: выкраивание лоскута фиброзной капсулы почки площадью 8 см2 влечет нарушение сосудистых и нервных анастомозов капсулы с корковым веществом почки, которые активно участвуют в регуляции внутрипочечного давления (5). Между декапсулированным участком почки и окружающими почку тканями образуются плотные сращения, которые врастают в почку и сдавливают корковый слой почки (6). Фиброзная капсула почки обладает минимальной механической прочностью, которая подвержена индивидуальным и возрастным колебаниям (7), что обусловливает возможность ее разрыва даже при незначительном механическом напряжении (8).

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание способа транспозиции лоскутом брюшины на ножке нижнеполярного аберратного сосуда от лоханочно-мочеточникового сегмента почки при гидронефрозе.

Поставленная задача достигается за счет предлагаемого способа транспозиции нижнеполярного аберратного сосуда почки при гидронефрозе, включающего смещение нижнеполярного аберратного сосуда вверх от места впадения его в почку с максимальным удалением от лоханочно-почечного сегмента и фиксирование его с помощью брюшинного лоскута, при этом производят мобилизацию передней поверхности почки, лоханки, лоханочно-мочеточникового сегмента и аберратного нижнеполярного сосуда, формируют лоскут на питающей ножке из париетальной брюшины бокового канала брюшной полости, лоскут проводят под аберратным нижнеполярным сосудом и в натянутом состоянии фиксируют за фиброзную капсулу почки на передней поверхности почки.

В заявляемом способе по сравнению с прототипом смещение нижнеполярного аберратного сосуда почки выполняется лоскутом париетальной брюшины, выкроенным из бокового канала брюшной полости. Это позволяет исключить нарушения микроциркуляции в капсуле и корковом слое почки, а также массивный рубцовый процесс в околопочечном пространстве ввиду отсутствия региональной декапсуляции почки.

В урологической клинической практике известно использование брюшины для закрытия ран почки, фиксации почки при нефроптозе. В предлагаемом способе транспозиции аберратного нижнеполярного сосуда лоскут брюшины используется впервые.

Конкретный пример осуществления предлагаемого способа поясняется схемой (фиг. 1).

Производят мобилизацию лоханки 1, лоханочно-мочеточникового сегмента 2 и аберрантного нижнеполярного сосуда 3. Из бокового канала брюшной полости выкраивают лоскут на питающей ножке 4 из париетальной брюшины. Свободный конец брюшинного лоскута 4 проводят под аберрантным нижнеполярным сосудом 3, который перемещают вверх от лоханочно-мочеточникового сегмента 2. В натянутом состоянии лоскут фиксируют за фиброзную капсулу почки 5 швами. Применение предлагаемого способа в урологии позволяет оказать положительное воздействие на устранение внешнего препятствия в виде артериального сосуда на лоханочно-мочеточниковый сегмент без пересечения сосуда и угрозы нарушения кровоснабжения участка паренхимы почки.

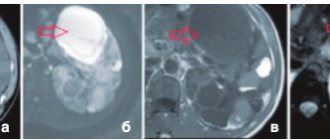

Пример (иллюстрируется фотографиями: фиг. 2-5). Пациент Ш. 54 года, поступил в отделение с диагнозом: Правосторонний гидронефроз, почечная колика. После выполнения мультиспиральной компьютерной томографии выявлено наличие аберратного сосуда в области лоханочно-мочеточникового сегмента правой почки (фиг. 2, обозначен стрелкой) с развитием гидронефроза (фиг. 3, обозначен стрелкой). Выполнено оперативное лечение. После правосторонней межмышечной люмботомии мобилизовали переднюю поверхность почки и переднюю поверхность лоханки с лоханочно-мочеточниковым сегментом, при этом установлено наличие нижнеполярного аберратного артериального сосуда лежащего на сегменте. Лоханка гидронефротически изменена. Аберратный сосуд мобилизовали для увеличения мобильности от места впадения в почку и от края лоханки на 2 см. Из бокового канала брюшной полости, выше на 2 см от антимезентерального края ободочной кишки, выкроили лоскут из париетальной брюшины длиной 8 см и шириной 1,5 см. Основание лоскута находится в области диафрагмы. Рана брюшной полости ушита. На свободный конец брюшинного лоскута наложили провизорные держалки. Лоскут провели под аберратным сосудом и при натяжении фиксировали швами к фиброзной капсуле почки на передней поверхности в области верхнего полюса. Аберратный сосуд смещен лоскутом от лоханочно-мочеточникового сегмента на 1,5 см в верхнем направлении и располагался на передней поверхности лоханки. Послеоперационный период протекал без осложнений. При дальнейшем наблюдении через 2 года выполнена мультиспиральная компьютерная томография. На рентгенограмме в артериальную фазу у аберратного сосуда (фиг. 4, обозначен стрелкой) изменен радиус кривизны на больший, при его нахождении в транспозированном верхнем положении. На рентгенограмме в экскреторную фазу имеется заполнение контрастным веществом лоханочно-мочеточникового сегмента с уменьшением степени дилатации чашечно-лоханочного комплекса (фиг. 5, обозначено стрелкой).

По предлагаемому способу оперативное лечение осуществлено у 6 пациентов с хорошими клиническими результатами.

Данный способ рекомендован для хирургического лечения гидронефроза, вызванного аберратным нижнеполярным сосудом.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Кучера. Хирургия гидронефроза и уретерогидронефроза / Я. Кучера. — Прага: Государственное издательство медицинской литературы, 1963. — 221 с.

2. Жила В.В. Транспозиция нижнеполярных сосудов почки при гидронефрозе / В.В. Жила, П.С. Черненко // Материалы четвертого съезда урологов Украинской ССР (4-6 сентября 1985 г. ) / Съезд урологов Украинской ССР. — Киев, 1985. — С. 222-223.

3. Студитский А.Н. Экспериментальная хирургия мышц / А.Н. Студитский. — М.: Медицина, 1959. — 338 с.

4. Патент РФ №2233126, приоритет 05.05.2003, Мкл. А61B 17/00. Принят за прототип.

5. Куприянов В.В. О значении кровеносного и лимфатического русла фиброзной капсулы почки /В.В. Куприянов // Экспериментальная хирургия и анестезиология. — 1965. — №3. — С. 48-51.

6. Волкова П.А. Судьба фиксированной почки / П.А. Волкова // Ученые записки Ленинградского медицинского института. — 1959. — Т. 3. — С. 359-364.

7. Кузнецов Н.Н. Микроскопическое строение и возрастные изменения капсулы почки человека / Н.Н. Кузнецов, Б.П. Хватов // Урология. — 1939. — №4. — С. 17-22.

8. Чухриенко Д.П. Нефроптоз / Д.П. Чухриенко, А.В. Люлько. — Киев: «Здоров’я», 1969. — С. 113.

Способ транспозиции нижнеполярного аберратного сосуда почки при гидронефрозе, включающий смещение нижнеполярного аберратного сосуда вверх от места впадения его в почку с максимальным удалением от лоханочно-мочеточникового сегмента и фиксирование его с помощью брюшинного лоскута, отличающийся тем, что производят мобилизацию передней поверхности почки, лоханки и аберратного нижнеполярного сосуда, формируют лоскут на питающей ножке из париетальной брюшины бокового канала брюшной полости, лоскут проводят под аберратным нижнеполярным сосудом, путем его натяжения перемещают сосуд вверх от лоханочно-мочеточникового сегмента и в натянутом состоянии лоскут фиксируют за фиброзную капсулу почки на передней поверхности почки.

Что хотел бы знать лечащий врач?

- При планировании хирургического вмешательства данной области оперирующий хирург должен быть осведомлен о наличии в хирургическом поле эктопического сосуда.

Физиологический (а) и эктопический (b) варианты строения ВСА (цит. по : Lo et al; с изменениями).

a В норме каменистая часть ВСА состоит из вертикального и горизонтального сегментов. Нижняя барабанная артерия, отходящая от восходящей глоточной артерии, проходит через барабанный каналец и в области мыса (promontorium) образует анастомоз с сонно-барабанной артерией, которая, а свою очередь, проходит через сонно-барабанный канал.

b При аплазии шейного сегмента ВСА компенсация кровообращения осуществляется за счет увеличения интенсивности кровотока по расширенным нижней барабанной и сонно барабанной артериям. Вертикальный сегмент каротидного канала при этом отсутствует.

Какие нарушения можно обнаружить?

Методов, позволяющих своевременно выявлять на ранних стадиях различные почечные заболевания, не так уж много. Связано это с тем, что на начальных этапах развития болезней нарушение почечных функций еще не дает о себе знать явными симптомами и наличием значительных очагов поражения тканей внутренних органов. От состояния просветов сосудов, параметров кровотока напрямую зависит состояние каждой почки. Одним из важнейших показателей работы внутренних органов является состояние стенок сосудов. Объем и скорость перекачиваемой почкой крови тоже тесно связаны с ним. Допплерография сосудов почек способна выявить признаки нарушения кровообращения на ранней стадии, когда еще не начались сбои в функционировании внутренних органов и нет очагов деструктивных поражений в почечной ткани. Особую сложность в современной медицине представляет выявление тромбозов в органах, спазмов и сужений почечных сосудов. Со всеми перечисленными задачами и справляется УЗДГ.

В каких случаях может быть назначен данный вид диагностики? Если есть подозрение на наличие почечных патологий. На отклонения в работе внутренних органов обычно указывают:

Перечисленные симптомы связаны с состоянием артерий внутреннего органа, чье нарушение работы приводит к необратимым патологиям. Состояние сосудистой системы каждого внутреннего органа зависит и от возраста человека. Данный фактор обязательно учитывается при оценке состояния внутрипочечных артерий.

Вернуться к оглавлению

Какие заболевания имеют симптомы, схожие с аберрантной внутренней сонной артерией

Дегисценция (незаращение) яремной луковицы

— Определяется протрузия яремной луковицы в полость среднего уха

— Увеличение размеров яремной ямки

— Дефект в основании гипотимпанической области

Опухоль тимпанического гломуса

— Очаговый эффект мягкотканного объемного образования в полости среднего уха

Опухоль яремного гломуса

— Расширение и эрозия яремной ямки и в редких случаях также каменистой кости

Холестериновая гранулема

— Эффект мягкотканного объемного образования с деструкцией окружающих костных структур

— При визуализации в TI-взвешенном режиме обычно отмечается повышенная интенсивность сигнала

Презентация

Это состояние обычно протекает бессимптомно.[1] Аберрантная артерия обычно возникает чуть дистальнее левой подключичной артерии и пересекает заднюю часть артерии. средостение на своем пути вправо верхняя конечность.[2] У 80% особей он переходит за пищевод.[2] Такое течение этого аномального сосуда может привести к образованию сосудистого кольца вокруг трахея и пищевод.Дисфагия из-за аномалии правой подключичной артерии называется дисфагия лузория, хотя это редкое осложнение.[2][3] Помимо дисфагии аберрантная правая подключичная артерия может вызывать стридор, одышка, грудная боль, или высокая температура.[1] Аберрантная правая подключичная артерия может сдавливать возвратный гортанный нерв вызывает паралич этого нерва, который называется Синдром Ортнера.[4]

Аберрантная правая подключичная артерия часто возникает из-за расширенного сегмента проксимальной нисходящей аорты, так называемого дивертикула Коммерелла (названного в честь немецкого радиолога Буркхарда Фридриха Коммерелла (1901–1990), открывшего его в 1936 году).[5][6] Он также известен как люзорианская артерия

.[1][3]

Советы и ошибки

Вследствие схожести результатов визуализации в некоторых случаях может ошибочно диагностироваться гломусная опухоль или любая другая опухоль полости среднего уха, что сопряжено со значительными рисками в плане тактики лечения.

Аберрантная ВСА. КТ без усиления (костное окно), аксиальная проекция (а), МРА в М1Р-режиме с контрастированием (b) и ЦСА (с). Горизонтальный сегмент (наконечники стрелок) эктопической правой ВСА выступает в полость среднего уха без признаков кортикального покрытия (а). Вертикальный сегмент (раздвоенная стрелка) уже, чем на противоположной стороне (b, с), поскольку эктопический сосуд входит в каменистую кость через барабанный каналец.

Какой результат может дать исследование?

Наиболее объективный результат исследования получается, если пациент во время диагностики находится на правом или левом боку. Ультразвуковое сканирование каждой артерии отражается в виде единого графика на мониторе. Чтобы правильно оценить состояние данного элемента внутреннего органа, врачи сканируют и изменяют индекс сопротивления в средней, дистальной и проксимальной трети артерий. Такой показатель очень важен, ведь он дает возможность получить представления о процессах, происходящих внутри органа. Если почки у пациента работают в пределах нормы, индексы сопротивления в средней, дистальной и проксимальной трети артерий между двумя парными внутренними органами будут немного отличаться друг от друга.

Здесь играет свою роль та часть органа, которую исследуют специалисты. Когда диагностируются артерии, сегментарные и междолевые результаты исследований получить намного легче, что связано с самой физиологией строения внутреннего органа.

Индекс не является постоянной величиной. Он меняется, как и сами артерии внутреннего органа. Изменение индекса происходит, если:

Излишнее ускорение или замедление кровообращение одинаково опасны. Сужение артерии ведет к ускорению кровообращения. Если кровь передвигается со скоростью выше нормы на 20 см/с и больше, то это может быть одним из признаков стеноза. Еще одним симптомом данного заболевания является турбулентность внутри почечных артерий, ее тоже позволяет выявить УЗДГ. В подобных случаях наблюдается значительная разница в индексе между правой и левой почками. Показатель при этом значительно ниже того, что должен быть присущ пациенту соответственно его возрастной группе. Если нарушен постстенотический сегмент сосуда, состояние почечных артерий косвенно укажет на наличие данной патологии. Такая патология связана напрямую с главным признаком стеноза (усилением кровотока почечных артерий свыше 200 см/с). Параллельно у человека начинаются проблемы в работе сердца.

использованная литература

- ^ абcdе

Махмодлоу, Рахим; Сепехрванд, Нариман; Хатами, Саназ (2014). «Аберрантная правая подключичная артерия: опасная для жизни аномалия, которую следует учитывать при эзофагэктомии».

Журнал хирургической техники и истории болезни

.

6

(2): 61–63. Дои:10.4103/2006-8808.147262. ЧВК 4290042. PMID 25598945. - ^ абcd

Кау, Томас; Зинциг, Мариетта; Гассер, Иоганн; Лесник, Джеральд; Рабич, Эгон; Селедин, Стефан; Эйхер, Вольфганг; Иллиаш, Герберт; Хаузеггер, Клаус Армин (2007). «Развитие и аномалии аорты».

Семинары по интервенционной радиологии

.

24

(2): 141–152. Дои:10.1055 / с-2007-980040. ЧВК 3036416. PMID 21326792. - ^ абcd

Chaoui, R; Рейк, А; Хелинг, К.С. (2008). «Дуга аорты с четырьмя сосудами: аберрантная правая подключичная артерия».

Ультразвук в акушерстве и гинекологии

.

31

(1): 115–117. Дои:10.1002 / uog.5240. PMID 18098341. - Бикл, IC; Келли, BE; Брукер, Д.С. (2002). «Синдром Ортнера: рентгенологический диагноз». Ольстерский медицинский журнал

.

71

(1): 55–56. ЧВК 2475354. PMID 12137166. - Сен-Аман, Максим. «Дивертикул Коммерелла (правая аберрантная подключичная артерия)». Радиопедия

. Получено 17 ноября 2021. - Джа, Правин. «Дивертикул Коммерелла». Радиопедия

. Получено 17 ноября 2021. - Kouchoukos NT, Masetti P (апрель 2007 г.). «Аберрантная подключичная артерия и аневризма Коммерелла: хирургическое лечение стандартным подходом». Журнал торакальной и сердечно-сосудистой хирургии

.

133

(4): 888–92. Дои:10.1016 / j.jtcvs.2006.12.005. PMID 17382621.

Картинки

- Аберрантная подключичная артерия на аксиальной компьютерной томографии. (1) трахея, (2) пищевод, (3) аберрантная подключичная артерия.

- Аберрантная правая подключичная артерия при ангиографии.

- Ленточный отпечаток пищевода, вызванный аберрантной подключичной артерией. Внизу (стрелки) сужение пищевода опухолью, которая вызывает проблемы с глотанием.

- Аберрантная подключичная артерия при исследовании глотания: вдавление пищевода сзади.